《回忆鲁迅先生》萧红

- 格式:ppt

- 大小:5.75 MB

- 文档页数:37

萧红《回忆鲁迅先生》原文及读后感读后感是指读了一本书,一篇文章,一段话,几句名言,一段音乐,然后将得到的感受和启示写成的文章叫做读后感。

下面是小编为大家收集的萧红《回忆鲁迅先生》原文及读后感(通用11篇),欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

萧红《回忆鲁迅先生》原文及读后感篇1鲁迅被毛泽东称为“革命家、文学家、思想家”。

可以说是闻名中外的人物之一。

前几天,我们便学了一篇关于鲁迅先生的文章——《回忆鲁迅先生》。

这篇文章主要写了鲁迅先生生活中的一些琐碎小事。

其中一件事使我现在记忆犹新——“鲁迅先生不游公园,住在上海十年,兆丰公园没进过,虹口公园这么近也没有进过……”当我读完这段时,我想:公园离鲁迅先生家那么近,他为什么不游公园呢?我在书本中找来找去,终于找到了,原来他把节约的时间都用在了写作上,那么这句话不正说明鲁迅先生热爱时间,珍惜时间吗?没错,鲁迅就是这样的一个热爱时间人,他的这种热爱时间,珍惜时间精神值得我们学习,鲁迅先生爱时间可以说是如同爱自己的生命。

这时,我突然想到美国著名的作家富兰克林曾说过的一句话:“你热爱生命吗?那么请别浪费时间,因为时间是组成生命的材料。

”的确,只有热爱时间才能使自己的生命更充实,更有意义。

这难道不是吗?现在社会中浪费时间的人这么多,他们只知道现在享受,浪费时间,而不设想一下自己以后的生活,等到老了才后悔,那时已经晚了。

正所谓“百川东到海,何是复西归。

少壮不努力,老大徒伤悲”。

所以现在要好好学习,长大之后,为父母争光,为祖国争光。

这篇文章使我收益非浅,当我反复读时,我对时间的理解越深了。

我觉得“时间就像一把弓箭,只要你用足劲拉起弓,这只箭就会射出,只须一眨眼的工夫,箭就会在你眼前消失得无影无踪。

”作为一名学生,应该以优异的成绩来报答自己的父母。

但要得到这优异的成绩,就必须珍惜时间,珍惜这分分、秒秒。

在我们的生活当中,有许多杰出人物像鲁迅先生一样珍惜时间,我国杰出的学者李大钊便是之一。

七下语文回忆鲁迅课文笔记

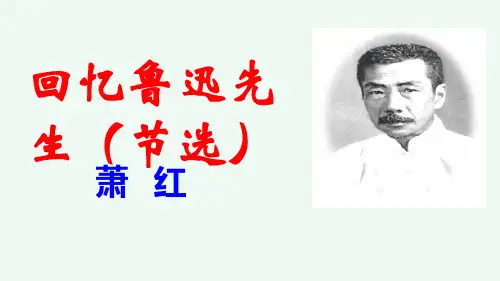

《回忆鲁迅先生》是一篇回忆录,作者是萧红。

在这篇课文中,萧红通过描述她与鲁迅先生的一些交往经历,展现了鲁迅先生在生活中平易近人、富有情趣的一面。

1. 鲁迅的工作和生活习惯:萧红描述了鲁迅先生每天的工作安排,他从早上开始工作,一直到深夜,期间只有中午短暂的休息时间。

此外,萧红还提到鲁迅先生在生活中非常节俭,穿着简单,饮食也很普通。

2. 鲁迅的言谈举止:萧红回忆了鲁迅先生的言谈举止,他善于言谈,思维敏捷,对待朋友非常真诚和热情。

在谈话中,鲁迅先生常常会用生动的比喻和形象的描述,使得谈话非常有趣。

3. 鲁迅的家庭生活:萧红还描述了鲁迅先生的家庭生活,他和妻子许广平非常恩爱,对儿子周海婴也非常关爱和严格要求。

在家庭中,鲁迅先生是一个非常温暖和可亲的人。

通过这篇课文的学习,我们可以更加全面地了解鲁迅先生作为一个人的多面性。

他不仅是一个伟大的文学家和思想家,同时也是一个有血有肉、有情感的人。

通过萧红的描述,我们可以感受到鲁迅先生在生活中平易近人、富有情趣的一面,也可以更好地理解他的思想和文学作品。

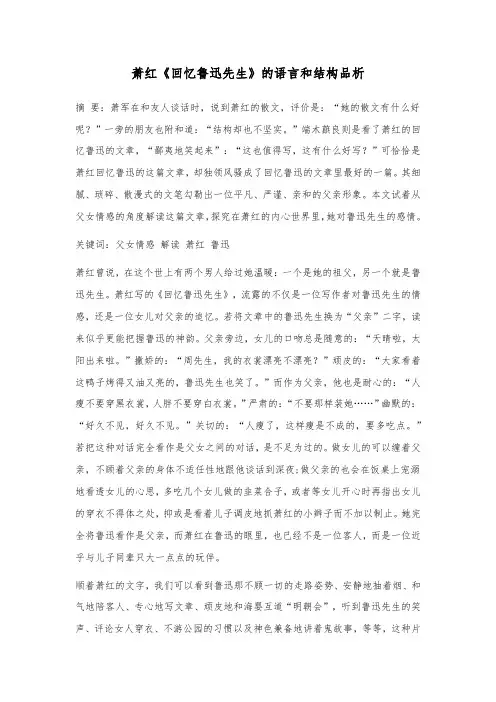

萧红《回忆鲁迅先生》的语言和结构品析摘要:萧军在和友人谈话时,说到萧红的散文,评价是:“她的散文有什么好呢?”一旁的朋友也附和道:“结构却也不坚实。

”端木蕻良则是看了萧红的回忆鲁迅的文章,“鄙夷地笑起来”:“这也值得写,这有什么好写?”可恰恰是萧红回忆鲁迅的这篇文章,却独领风骚成了回忆鲁迅的文章里最好的一篇。

其细腻、琐碎、散漫式的文笔勾勒出一位平凡、严谨、亲和的父亲形象。

本文试着从父女情感的角度解读这篇文章,探究在萧红的内心世界里,她对鲁迅先生的感情。

关键词:父女情感解读萧红鲁迅萧红曾说,在这个世上有两个男人给过她温暖:一个是她的祖父,另一个就是鲁迅先生。

萧红写的《回忆鲁迅先生》,流露的不仅是一位写作者对鲁迅先生的情感,还是一位女儿对父亲的追忆。

若将文章中的鲁迅先生换为“父亲”二字,读来似乎更能把握鲁迅的神韵。

父亲旁边,女儿的口吻总是随意的:“天晴啦,太阳出来啦。

”撒娇的:“周先生,我的衣裳漂亮不漂亮?”顽皮的:“大家看着这鸭子烤得又油又亮的,鲁迅先生也笑了。

”而作为父亲,他也是耐心的:“人瘦不要穿黑衣裳,人胖不要穿白衣裳。

”严肃的:“不要那样装她……”幽默的:“好久不见,好久不见。

”关切的:“人瘦了,这样瘦是不成的,要多吃点。

”若把这种对话完全看作是父女之间的对话,是不足为过的。

做女儿的可以缠着父亲,不顾着父亲的身体不适任性地跟他谈话到深夜;做父亲的也会在饭桌上宠溺地看透女儿的心思,多吃几个女儿做的韭菜合子,或者等女儿开心时再指出女儿的穿衣不得体之处,抑或是看着儿子调皮地抓萧红的小辫子而不加以制止。

她完全将鲁迅看作是父亲,而萧红在鲁迅的眼里,也已经不是一位客人,而是一位近乎与儿子同辈只大一点点的玩伴。

顺着萧红的文字,我们可以看到鲁迅那不顾一切的走路姿势、安静地抽着烟、和气地陪客人、专心地写文章、顽皮地和海婴互道“明朝会”,听到鲁迅先生的笑声、评论女人穿衣、不游公园的习惯以及神色兼备地讲着鬼故事,等等,这种片段式、近于零散的细节似乎是萧红脑海里的一个个飞逝的镜头,让人匆匆一掠,却可以做细细的回味。

《回忆鲁迅先生》文化积累1.作家作品萧红(1911~1942),现代最优秀的女作家之一,被誉为“30年代的文学洛神”的萧红,是民国四大才女中命运最为悲苦的女性,也是一位传奇性人物,原名张乃莹,黑龙江呼兰县人。

她出生于地主家庭,中学时代喜爱绘画和文学,因反抗包办婚姻离家出走,1932年在哈尔滨与萧军相识,并开始为报刊写稿。

1934年与萧军一起离开哈尔滨到上海,在鲁迅的关怀与扶持下,萧红成为30年代文坛上活跃的女作家。

她的代表作品《生死场》,列入鲁迅主编的“奴隶丛书”,鲁迅亲自校阅并写了序言。

1936年7月因病只身东渡日本疗养,1937年初由日本归国,抗日战争时期,她随同西北战地服务团辗转各地。

1940年春,萧红与端木蕻良同去香港,在贫病交迫中依然坚持文学创作,长篇小说《呼兰河传》于1942出版。

1941年12月,日军占领香港,病重的萧红无法离避,1942年病逝于香港。

2.文体知识【现代文阅读-文体常识-散文】散文是一种自由、灵活的抒写见闻、感受的文体。

它的特点是“形散而神不散”。

所谓“形散”是指选材、结构、表达方式、语言运用灵活自由;“神不散”是指无论形式表达怎么自由,都必须紧紧围绕一个中心。

以联想、想象为桥梁的寓情于景、借景抒情、托物言志的象征手法,是散文常见的写作手段。

从细处落笔,以小见大,是它表现主题的常见形式。

散文被誉为“美文”,它的美可以通过同其他三种文学样式的比较去把握。

散文之美就显而易见了:一是结构美;二是语言美;三是意境美。

而这“三美”正是我们在散文阅读中要抓的特点、重点和难点。

3.文化常识鲁迅(1881—1936),20世纪中国伟大的思想家和文学家,也是20世纪的文化巨人之一,鲁迅堪称现代中国的“民族魂”,文学不过是他传播思想的武器。

鲁迅的作品对人的精神创伤与病态进行无止境的发掘,对中国人的“奴性”进行了彻底的批判,是对现代中国人的灵魂的伟大拷问。

他残酷地鞭打着人的灵魂,也反对任何形式的忍从,他始终维护人的思想的独立性和不妥协性。

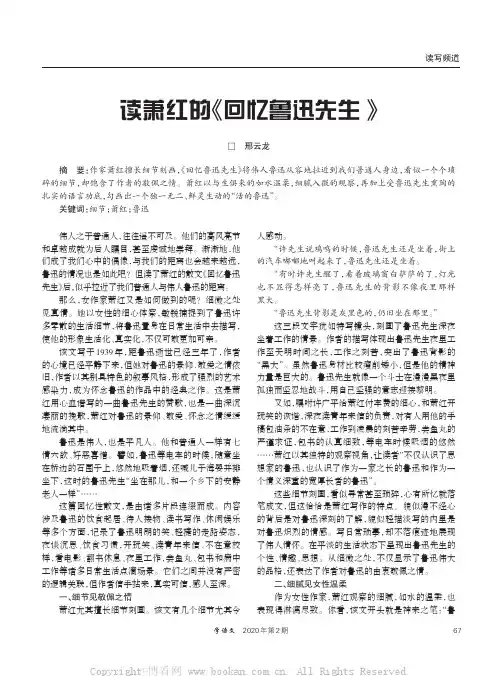

读写频道读萧红的《回忆鲁迅先生》□邢云龙摘要:作家萧红擅长细节刻画,《回忆鲁迅先生》将伟人鲁迅从容地拉近到我们普通人身边,看似一个个琐碎的细节,却饱含了作者的敬佩之情。

萧红以与生俱来的如水温柔,细腻入微的观察,再加上受鲁迅先生熏陶的扎实的语言功底,勾画出一个独一无二、鲜灵生动的“活的鲁迅”。

关键词:细节;萧红;鲁迅伟人之于普通人,往往遥不可及。

他们的高风亮节和卓越成就为后人瞩目,甚至虔诚地崇拜。

渐渐地,他们成了我们心中的偶像,与我们的距离也会越来越远,鲁迅的情况也是如此吧?但读了萧红的散文《回忆鲁迅先生》后,似乎拉近了我们普通人与伟人鲁迅的距离。

那么,女作家萧红又是如何做到的呢?细微之处见真情。

她以女性的细心体察,敏锐捕捉到了鲁迅许多零散的生活细节,将鲁迅置身在日常生活中去描写,使他的形象生活化、真实化,不仅可敬更加可亲。

该文写于1939年,距鲁迅逝世已经三年了,作者的心境已经平静下来,但她对鲁迅的景仰、敬爱之情依旧,作者以其别具特色的叙事风格,形成了强烈的艺术感染力,成为怀念鲁迅的作品中的经典之作。

这是萧红用心血谱写的一曲鲁迅先生的赞歌,也是一曲深沉凄丽的挽歌,萧红对鲁迅的景仰、敬爱、怀念之情缓缓地流淌其中。

鲁迅是伟人,也是平凡人。

他和普通人一样有七情六欲、好恶喜憎。

譬如,鲁迅等电车的时候,随意坐在桥边的石围子上,悠然地吸着烟,还喊儿子海婴并排坐下,这时的鲁迅先生“坐在那儿,和一个乡下的安静老人一样”……这篇回忆性散文,是由诸多片段连缀而成。

内容涉及鲁迅的饮食起居、待人接物、读书写作、休闲娱乐等多个方面,记录了鲁迅明朗的笑、轻捷的走路姿态,夜谈沉思、饮食习惯,开玩笑、读青年来信、不在意校样,看电影、翻书休息、夜里工作,尝鱼丸、包书和病中工作等诸多日常生活点滴场景。

它们之间并没有严密的逻辑关联,但作者信手拈来,真实可信,感人至深。

一、细节见敬佩之情萧红尤其擅长细节刻画。

该文有几个细节尤其令人感动。

回忆鲁迅先生课文赏析《回忆鲁迅先生》是作家萧红的所写,以下是小编整理的回忆鲁迅先生课文赏析,欢迎参考阅读!《回忆鲁迅先生》原文鲁迅先生的笑声是明朗的,是从心里的欢喜。

若有人说了什么可笑的话,鲁迅先生笑得连烟卷都拿不住了,常常是笑得咳嗽起来。

鲁迅先生走路很轻捷,尤其使人记得清楚的,是他刚抓起帽子来往头上一扣,同时左腿就伸出去了,仿佛不顾一切的走去。

鲁迅先生不大注意人的衣裳,他说:“谁穿什么衣裳我看不见的……”鲁迅先生生病,刚好了一点,窗子开着,他坐在躺椅上,抽着烟,那天我穿着新奇的火红的上衣,很宽的袖子。

鲁迅先生说:“这天气闷热起来,这就是梅雨天。

”他把他装在象牙烟嘴上的香烟,又用手装得紧一点,往下又说了别的。

许先生忙着家务跑来跑去,也没有对我的衣裳加以鉴赏。

于是我说:“周先生,我的衣裳漂亮不漂亮?”鲁迅先生从上往下看了一眼:“不大漂亮。

”过了一会又加着说:“你的裙子配的颜色不对,并不是红上衣不好看,各种颜色都是好看的,红上衣要配红裙子,不然就是黑裙子,咖啡色的就不行了;这两种颜色放在一起很混浊……你没看到外国人在街上走的吗?绝没有下边穿一件绿裙子,上边穿一件紫上衣,也没有穿一件红裙子而后穿一件白上衣的……”鲁迅先生就在躺椅上看着我:“你这裙子是咖啡色的,还带格子,颜色混浊得很,所以把红衣裳也弄得不漂亮了。

”“……人瘦不要穿黑衣裳,人胖不要穿白衣裳;脚长的女人一定要穿黑鞋子,脚短就一定要穿白鞋子;方格子的衣裳胖人不能穿,但比横格子的还好;横格子的,胖人穿上,就把胖子更往两边裂着,更横宽了,胖子要穿竖条子的,竖的把人显得长,横的把人显得宽……”那天鲁迅先生很有兴致,把我一双短统靴子也略略批评一下,说我的短靴是军人穿的,因为靴子的前后都有一条线织的拉手,这拉手据鲁迅先生说是放在裤子下边的……我说:“周先生,为什么那靴子我穿了多久了而不告诉我,怎么现在才想起来呢?现在不是不穿了吗?我穿的这不是另外的鞋吗?”“你不穿我才说的,你穿的时候,一说你该不穿了。

萧红简介

萧红(1911年6月1日—1942年1月22日),中国现代著名女作家。

黑龙江省呼兰县人,原名张廼莹,笔名悄吟,玲玲,田娣。

被誉为“30年代的文学洛神”的萧红,是民国四大才女中命运最为悲苦的女性,也是一位传奇性人物,她有着与女词人李清照那样的生活经历,并一直处在极端苦难与坎坷之中,可谓是不幸中的更不幸者。

然而她却以柔弱多病的身躯面对整个世俗,在民族的灾难中,经历了反叛,觉醒和抗争的经历和一次次与命运的搏击。

1933年与萧军自费出版第一本作品合集《跋涉》。

在鲁迅的帮助和支持下,1935年发表了成名作《生死场》(开始用笔名萧红),萤声文坛。

1936年,为摆脱精神上的苦恼东渡日本,在东京写下了散文《孤独的生活》,长篇组诗《砂粒》等。

l940年与端木效蕻良同抵香港,不久发表了中篇小说《马伯乐》和著名长篇小说《呼兰河传》。

1941年12月8日,太平洋战争爆发,日军占领了香港和九龙。

重病的萧红,陷落在九龙。

终于在最后这所临时医院里逝世。

这位自传型的,抒情型的女作家,一直沿着反封建的思想道路前进,她用自己那些具有独特风格的优美散文及散文化的小说,丰富了我国现代文坛的花苑成为中国新文学史上一位有风格的杰出的女作家。

萧红《回忆鲁迅先生》原文及读后感萧红《回忆鲁迅先生》原文及读后感《回忆鲁迅先生》是一本描写鲁迅先生生平的书。

作者萧红(1911年6月1日─1942年1月22日),中国现代著名女作家。

本书主要对鲁迅先生的生活进行了记述。

下面是小编帮大家整理的萧红《回忆鲁迅先生》原文及读后感,欢迎阅读与收藏。

《回忆鲁迅先生》原文:鲁迅先生的笑声是明朗的,是从心里的欢喜。

若有人说了什么可笑的话,鲁迅先生笑得连烟卷都拿不住了,常常是笑得咳嗽起来。

鲁迅先生走路很轻捷,尤其使人记得清楚的,是他刚抓起帽子来往头上一扣,同时左腿就伸出去了,仿佛不顾一切的走去。

鲁迅先生不大注意人的衣裳,他说:“谁穿什么衣裳我看不见的……”鲁迅先生生病,刚好了一点,窗子开着,他坐在躺椅上,抽着烟,那天我穿着新奇的火红的上衣,很宽的袖子。

鲁迅先生说:“这天气闷热起来,这就是梅雨天。

”他把他装在象牙烟嘴上的香烟,又用手装得紧一点,往下又说了别的。

许先生忙着家务跑来跑去,也没有对我的衣裳加以鉴赏。

以后也住到北四川路来,就每夜饭后必到大陆新村来了,刮风的天,下雨的天,几乎没有间断的时候。

青年人写信,写得太草率,鲁迅先生是深恶痛绝之的。

“字不一定要写得好,但必须得使人一看了就认识,青年人都太忙了……他自己赶快胡乱写完了事,别人看了三遍五遍看不明白,这费了多少工夫,他不管。

反正这费的工夫不是他的。

这存心是不太好的。

”但他还是展读着每封由不同角落里投来的青年的信,眼睛不济时,便戴起眼镜来看,常常看到夜里很深的时光。

鲁迅先生的记忆力非常之强,他的东西从不随便散置在任何地方。

正说着那矮胖胖的保姆走下楼梯来了,和我们打了个迎面。

鲁迅先生出书的校样,都用来揩桌子,或做什么的。

请客人在家里吃饭,吃到半道,鲁迅先生回身去拿来校样给大家分着,客人接到手里一看,这怎么可以?鲁迅先生说:“擦一擦,拿着鸡吃,手是腻的。

”到洗澡间去,那边也摆着校样纸。

许先生从早晨忙到晚上,在楼下陪客人,一边还手里打着毛线。

回忆鲁迅先生赏析《回忆鲁迅先生》赏析:萧红是中国现代文学史上最优秀的女作家之一。

鲁迅为《生死场》所作序言中说:“这自然不过是略图,叙事和写景,胜于人物的描写,然而北方人民的对于生的坚强,对于死的挣扎,却往往已经力透纸背;女性作者的细致的观察和越轨的笔致,又增加了不少明丽和新鲜。

”事实上,这句话亦能用来归结萧红的创作特色,她有着一般女作家少有的冷峻与力度,但又有着女性特有的细腻与敏锐,文字极具个性化色彩。

萧红一生坎坷,幼年丧母,父亲和继母对她很冷淡,但在祖父庇护下受到良好文学启蒙。

祖父去世后,她反抗包办婚姻逃离家庭。

此后她的生活一直处在动荡之中,感情上也迭遭不幸,但在她仍创作了大量优秀作品。

1934年,她和萧军来到上海,见到了鲁迅先生。

鲁迅先生给予这对年轻人生活上的扶助,时常在家中接待他们,又指导他们的创作,热情推荐他们的作品。

1935年月12月,《生死场》以“奴隶丛书”的名义在上海出版,引起轰动,萧红因此成为三十年代中国文坛知名女作家,从而确立了她在中国文学史上的地位。

1936年月10月19日,鲁迅先生在上海逝世。

噩耗传来,当时已只身东渡日本的萧红悲痛不已,写下多篇作品寄托哀思。

可以说,鲁迅先生对萧红来说,既似亲长,又是导师,亦是知己。

萧红对鲁迅先生的爱戴与仰慕,那种深厚的情感,深埋于《回忆鲁迅先生》一文中。

恰因为她独特的视角,她不是将鲁迅当作一个“思想家、革命家、文学家”来歌颂,而是从日常生活里看似琐碎不足道的细节里,层层叠绘出一个鲜活的鲁迅。

加上她特有的细腻文字,使得《回忆鲁迅先生》成为众多纪念鲁迅的文字中最出色、最感人的作品之一。

这篇文章有着与《呼兰河传》相似风格,看似信笔而行,散漫芜杂,细品却非常有味。

阅读的时候应仔细体会如何用细节来表现人物的音容笑貌、思想情感,以及文字之下饱含的深厚感情。

萧红是把鲁迅当亲人和师长一样回忆着。

萧红文章没有空洞的话,她甚至不发表意见。

萧红很注重细节,只把她看到的和她感觉到的搬到纸上。