三段论

- 格式:doc

- 大小:30.50 KB

- 文档页数:9

三段论是古代哲学家亚里士多德提出的一种逻辑推理形式,它是逻辑思维和论证推理的基本格式之一,具有非常重要的意义。

它包括主题命题、中间命题和结论命题三个部分,通过三个命题之间的逻辑关系来进行推理论证。

三段论的特点是逻辑严密、简练明确、结构稳定,包含四种逻辑推理形式:假言三段论、析取三段论、拒斥三段论和辩论三段论。

下面将对三段论的特点以及这四种逻辑推理形式进行详细的阐述。

一、三段论的特点1. 逻辑严密:三段论的结构严谨,推理过程清晰,可以避免漏洞和矛盾,有助于确保论证的逻辑正确性。

2. 简练明确:三段论的命题简单明了,便于理解和推理,有助于推动思维的严密化和系统化。

3. 结构稳定:三段论的结构稳固,由主题、中间和结论三个命题组成,每个命题都具有特定的位置和功能,推理过程可靠。

二、四种逻辑推理形式1. 假言三段论:以假设为前提,通过对前提和结论的逻辑关系进行推理,得出结论的一种形式。

2. 析取三段论:以析取联结词“或”为特征,通过不同的析取命题进行逻辑推理,推演出结论的一种形式。

3. 拒斥三段论:通过否定前提和结论之间的关系,推导出结论的一种逻辑推理形式。

4. 辩论三段论:通过对前提和结论的对比和比较,提出问题和解决问题的一种逻辑推理形式。

总结:三段论作为一种基本的逻辑推理形式,具有逻辑严密、简洁明了和结构稳固的特点,包括假言三段论、析取三段论、拒斥三段论和辩论三段论四种形式。

有效运用三段论的思维方式和方法,对于推动逻辑思维的合理性和系统性,具有非常重要的意义。

三段论作为一种古老而经典的逻辑思维形式,其特点值得我们进一步深入探讨。

三段论的逻辑严密性是其最为突出的特点之一。

三段论中的三个命题之间存在着严谨的逻辑关系,必然推导出结论。

这种严密性能够确保推理的正确性和可靠性,避免了逻辑漏洞和矛盾的发生。

三段论的简练明了也是其显著特点之一。

三段论的命题结构简单清晰,逻辑关系明确,这为推理和论证提供了简单而有效的工具。

逻辑学的三段论

三段论是一种常见的逻辑推理方式,由三个陈述组成:一个主题陈述、一个中间陈述和一个结论陈述。

三段论的形式可以表示为:

前提1:所有A都是B(主题陈述)

前提2:某物体X是A(中间陈述)

结论:因此,某物体X是B(结论陈述)

三段论的基本形式是:

所有的A都是B。

某物体X是A。

因此,某物体X是B。

这种推理方式基于前提中的所有情况都适用于结论。

例如,如果所有的狗都是动物,那么如果某个物体被确定为狗,那么它也必须是动物。

三段论是一种有效的推理方式,但要注意前提的真实性和合理性。

二、三段论三段论是指由三个直言命题(及三个简单判断)所组成的推论形式,例如:前提1:中国人是亚洲人。

前提2:亚洲人是地球人。

结论:中国人是地球人。

在三段论中,三个判断一共只出现三个概念,每个概念出现两次,这是三段论的本质所在。

需要重点掌握的是,在前提中出现两次的项是中项(如上例中的“亚洲人”),此处的“中”是指“中介、连接”的作用,即将两个前提联系起来。

在实际考题中,三段论的表述一般并不如上例一样简明,主要有两种情况:一是文字描写繁复,插入语多,导致阅读困难。

二是结论位置不确定,如同一个三段论可以表示如下三种方式:(1)因为金属都导电,铁是金属,所以铁导电。

(结论在最后一句)(2)铁导电,因为金属都导电,而铁是金属。

(结论在第一句)(3)铁是金属,所以铁导电,因为金属都导电。

(结论在中间)这些原因都给考生在短时间内正确理解题意设置了障碍,希望大家多加注意。

除了上述三段论定义的相关知识,还需要着重掌握三段论的几条规则:1.一个三段论有且只有三个概念。

这一点往往被用来考查考生是否能准确的找出概念混淆,在下面的例子中,虽然从字面上看只有三个概念,但事实上,由于有的字面相同的概念本质并不一样,从而导致了三段论中概念达到四个,因此推理错误。

(也就是常说的“四概念错误”):武汉的风景名胜不是一天能够游览完的。

黄鹤楼是武汉的风景名胜。

所以,黄鹤楼不是一天内能够游览完的。

(前一个“武汉的风景名胜”是统称,后一个是特指)2.中项至少周延一次要讲清楚这条规则,首先要弄清楚周延的定义和判别方法:周延的定义:一个命题的主语(或谓语)是否指代该事物的所有个体。

周延的判据:一个命题的主语(或谓语)前是否可以加上范围词“所有”。

周延判据的具体操作:对于主语来讲,如果前面已经有了范围词“所有”、“有的”、“某个”或其他表明范围限定的信息,则周延与否可直接判定,如果没有范围词,根据汉语语法默认可加“所有”。

对于谓语来讲,如果是肯定句,谓语不可周延,反之,如果是否定句,则谓语周延。

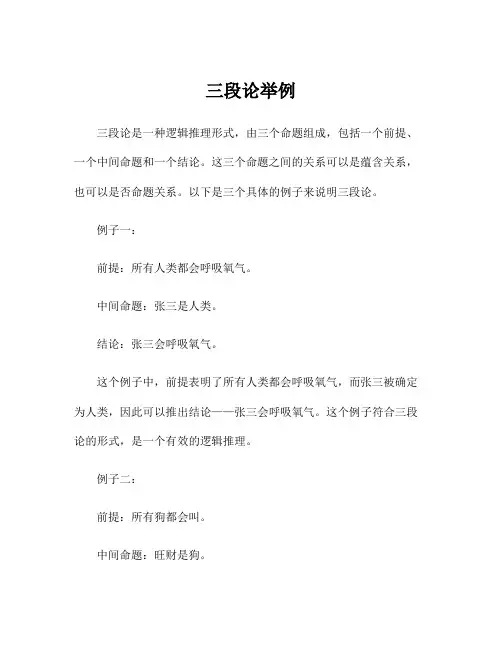

三段论举例

三段论是一种逻辑推理形式,由三个命题组成,包括一个前提、一个中间命题和一个结论。

这三个命题之间的关系可以是蕴含关系,也可以是否命题关系。

以下是三个具体的例子来说明三段论。

例子一:

前提:所有人类都会呼吸氧气。

中间命题:张三是人类。

结论:张三会呼吸氧气。

这个例子中,前提表明了所有人类都会呼吸氧气,而张三被确定为人类,因此可以推出结论——张三会呼吸氧气。

这个例子符合三段论的形式,是一个有效的逻辑推理。

例子二:

前提:所有狗都会叫。

中间命题:旺财是狗。

结论:旺财会叫。

在这个例子中,前提指出了所有狗都会叫,而旺财被确认为狗,因此可以推断出结论——旺财会叫。

这个例子也符合三段论的形式,是一个有效的逻辑推理。

例子三:

前提:所有学生都会读书。

中间命题:李明是学生。

结论:李明会读书。

这个例子类似于前两个例子,前提指出了所有学生都会读书,而李明被确定为学生,因此可以推断出结论——李明会读书。

这个例子同样符合三段论的形式,也是一个有效的逻辑推理。

通过以上三个例子,可以看出三段论的逻辑推理过程。

其推理关系是基于前提与中间命题之间的关系,从而得出结论。

三段论在逻辑推理中被广泛应用,帮助我们理解和分析事物之间的关系,提高思维的逻辑性和合理性。

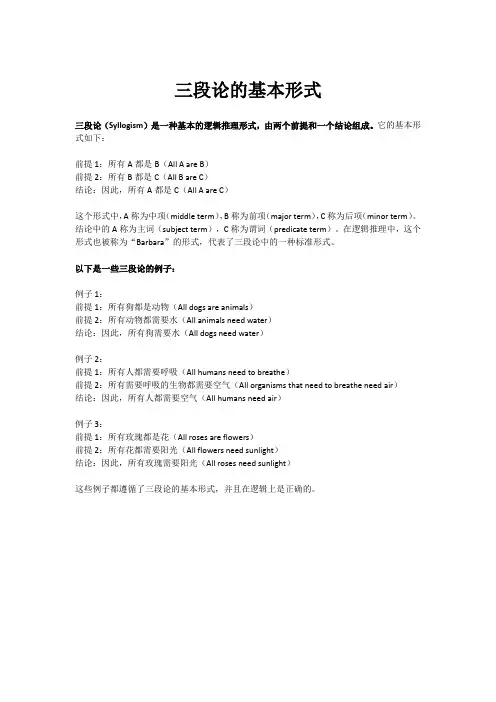

三段论的基本形式

三段论(Syllogism)是一种基本的逻辑推理形式,由两个前提和一个结论组成。

它的基本形式如下:

前提1:所有A都是B(All A are B)

前提2:所有B都是C(All B are C)

结论:因此,所有A都是C(All A are C)

这个形式中,A称为中项(middle term),B称为前项(major term),C称为后项(minor term)。

结论中的A称为主词(subject term),C称为谓词(predicate term)。

在逻辑推理中,这个形式也被称为“Barbara”的形式,代表了三段论中的一种标准形式。

以下是一些三段论的例子:

例子1:

前提1:所有狗都是动物(All dogs are animals)

前提2:所有动物都需要水(All animals need water)

结论:因此,所有狗需要水(All dogs need water)

例子2:

前提1:所有人都需要呼吸(All humans need to breathe)

前提2:所有需要呼吸的生物都需要空气(All organisms that need to breathe need air)

结论:因此,所有人都需要空气(All humans need air)

例子3:

前提1:所有玫瑰都是花(All roses are flowers)

前提2:所有花都需要阳光(All flowers need sunlight)

结论:因此,所有玫瑰需要阳光(All roses need sunlight)

这些例子都遵循了三段论的基本形式,并且在逻辑上是正确的。

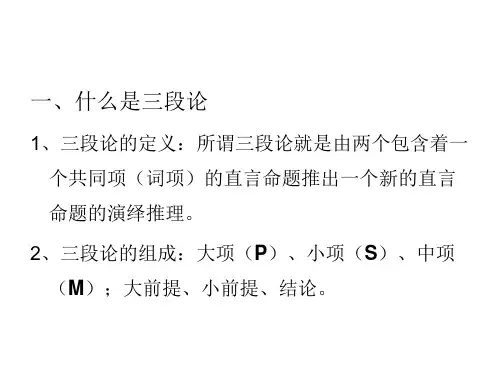

三段论1、三段论的概念。

三段论是一种简单判断推理形式,属演义推理,又称直言三段论。

它是指根据两个已知简单命题(大前提和小前提)推知出一个新的简単命题(结论)的推理方法。

三段论是一种“收敛性”的思维形式,其条理清楚,具有使人信服的论证作用,是一种很好的说理方法。

例如:知识分子(M)都是应该受到尊重的,人民教师是知识分子,所以,人民教师(S)都是应该受到尊重的(P)。

这就是一个典型的三段论推理形式。

2、三段论的结构、组成及特点。

三段论由大项、小项和中项组成。

其中,结论中的主项(主语)叫小项,用“S”来表示,如上列中的“人民教师”;结论中的谓项(谓语)叫大项,用“P”来表示,如上列中的“应该受到尊重”;两个前提中共有的、联系大小前提、起媒介作用的词项叫中项,用“M”来表示,如上列中的“知识分子”。

对于三段论,金岳霖先生在《形式逻辑》中则表述为:“三段论是一种推理,它由三个也只有三个性质判断组成,其中两个性质判断是前提,另一个性质判断是结论;就主项和谓项说,它包含而且只包含三个不同的概念,每个概念在两个判断中各出现一次”。

从上列例证看,金先生的这一判断更为科学和合理。

三段论必须保持“中项的同一性”,即“中项必须在大、小前提中周延一次,或者有几个小前提就周延几次”。

例如“知识分子(M)都是应该受到尊重的,人民教师是知识分子、科学家是知识分子、工程师是知识分子”,所以,人民教师、科学家、工程师(S)都是应该受到尊重的(P)。

3、三段论的大小前提。

在三段论中,含有“大项”的前提叫“大前提”,如上列中的“知识分子都是应该受到尊重的”;含有“小项”的前提叫“小前提”,如上列中的“人民教师是知识分子”。

4、三段论的推导关系。

三段论推理是根据两个前提共有的中项“M”与大项“P”和小项“S”之间的关系,通过中项“M”的媒介作用,从而推导出确定小项“S”与大项“P”之间关系的结论。

其中大前提是推理的一般依据;小前提是通过推理要作出判断的具体事实根据。

三段论的定义所谓三段论,就是由一个共同词项把两个作为前提的直言命题联结起来,得出一个新的直言命题作为结论的推理。

三段论由三个直言命题构成,其中两个是前提,一个是结论。

结论的主项是小项(用S表示),含有小项的前提是小前提;结论的谓项是大项(用P表示),含有大项的前提是大前提;两个前提共有的词项叫做中项(用M表示)。

例如:凡是真理都是正确的;达尔文的进化论是真理;所以,达尔文的进化论是正确的。

这就是一个三段论。

它的两个前提中包含着一个共同的词项“真理”,并且以此词项作为媒介,把两个命题“凡是真理都是正确的”和“达尔文的进化论是真理”联结起来,推出“达尔文的进化论是正确的”这一结论。

在这个三段论中,“正确的”为大项(P),“真理”是中项(M),“达尔文的进化论”是小项(S)。

三段论的规则如果三段论推理结论要成为必然的,那么就必须遵守三段论的一般规则。

这些规则是判定三段论推理是否正确的标准。

三段论的一般规则有如下七条:规则1、在一个三段论中,有而且只能有三个不同的项。

三段论推理包含有三个不同的项,即大项、小项和中项。

大前提表明大项与中项之间的关系,小前提表明小项与中项之间的关系,而结论则确定小项与大项之间的关系。

由于三段论的结论是从前提中通过中项的媒介作用而推导出来的,因此,前提中出现过两次的中项必须是同一个项,否则就起不到媒介作用,这样,大项和小项之间的关系便无法确定下来,自然也就不能必然推导出结论。

违反这条规则常见的情况是在大、小前提中作为中项的并不是同一个概念,而是两个不同的概念,因而这个三段论中事实上有四个不同的项,而我们则误认为只有三个不同的项,这种错误叫做“四项错误”、“四名词错误”,或称“四概念错误”。

例如:中国人是不怕死的;阿Q是中国人;所以,阿Q是不怕死的。

这个推理前提中作为中项的“中国人”一词,先后表达了两个不同的项,在大前提中“中国人”一词是集合概念;而在小前提中“中国人”一词指的是非集合概念。

简述三段论的规则

三段论是一种逻辑推理方法,其基本形式为:前提1为所有A都是B,前提2为某个C是A,结论为该C是B。

三段论是逻辑学中的

基本概念,也是人们在日常生活中常用的一种思考方式。

三段论的规则包括三个方面:前提的真实性、前提之间的关系、结论的正确性。

一、前提的真实性

三段论的前提必须是真实的,不能是虚构的或者不确定的。

虚构的前提会导致结论错误,不确定的前提也会使得结论不可靠。

因此,在使用三段论时,必须确保前提的真实性,否则推理的结果将毫无意义。

二、前提之间的关系

三段论的前提必须是有逻辑关系的。

前提之间必须是互相独立而且没有重叠的。

否则,就会出现逻辑错误。

例如,如果前提1为“所有猫都会爬树”,前提2为“我的狗会爬树”,这两个前提之间就没有逻辑关系,无法构成三段论。

三、结论的正确性

三段论的结论必须是正确的。

结论必须是在前提的基础上得出的,而且必须是唯一的。

如果结论不正确,那么整个三段论就是无效的。

在使用三段论时,必须经过仔细的思考,确保结论的正确性。

总之,三段论是一种重要的逻辑推理方法,可以帮助人们更好地思考和分析问题。

在使用三段论时,必须遵守前提的真实性、前提之间的关系和结论的正确性这三个规则。

只有这样,才能确保三段论的

有效性和可靠性,从而得出正确的结论。

哲学的三段论

哲学的三段论是一种逻辑推理方式,它由三个命题构成,分别为前提1、前提2和结论。

这种推理方式是一种常见的思考方式,可以用于证明某个结论或者推翻某个观点。

下面将分别介绍三段论的三个部分。

前提1:前提1是一个陈述性命题,它是三段论的第一个部分。

在三段论中,前提1通常是一个普遍性命题,它包含了一般性的概念、事实或者假设。

前提1是三段论的基础,没有前提1,三段论就无法进行。

前提2:前提2也是一个陈述性命题,它是三段论的第二个部分。

前提2通常是一个特殊性的命题,它是对前提1的进一步说明或者补充。

前提2的作用在于将前提1的概念、事实或者假设具体化。

同时,前提2也为结论提供了更多的信息和支持。

结论:结论是三段论的第三个部分,它是一个陈述性命题,可以是肯定的或者否定的。

结论是由前提1和前提2推导出来的,它是三段论的核心。

结论是根据前提1和前提2的逻辑关系得出的,如果前提1和前提2都是真实的,那么结论也是真实的。

综上所述,哲学的三段论是一种逻辑推理方式,它由三个部分构成,分别为前提1、前提2和结论。

前提1是一个普遍性命题,前提2是一个特殊性命题,结论

是由前提1和前提2推导出来的。

三段论是一种常见的思考方式,可以用于证明某个结论或者推翻某个观点。

浅谈对三段论及其基本规则的理解摘要:三段论是形式逻辑中最重要的推理形式之一,三段论基本规则是分析解决三段论相关问题的关键。

三段论基本规则在解决多种类型问题中要加以灵活应用。

关键词:三段论基本规则全面理解灵活运用三段论推理是演绎推理中的一种简单判断推理。

是我们在思维中经常运用的推理形式之一。

要解决三段论问题的关键是全面理解和灵活运用三段论的基本规则。

在此,我将简单谈谈我通过课上老师的讲解及课下资料查询获得的对三段论的基本规则的理解与体会。

一、对三段论的基本见解三段论包含两个性质判断构成的前提,和一个性质判断构成的结论。

一个正确的三段论有且仅有三个词项,其中联系大小前提的词项叫中项;出现在大前提中,又在结论中做谓项的词项叫大项;出现在小前提中,又在结论中做主项的词项叫小项。

例如:所有的偶蹄目动物都是脊椎动物,牛是偶蹄目动物;所以牛是脊椎动物。

上面的三段论推理,“偶蹄目动物”是连接大小前提的中项;“脊椎动物”是出现在大前提中又在结论中做谓项的“大项”;“牛”是出现在小前提中又在结论中做主项的“小项”。

习惯上用“M”表示“中项”,用“P”表示“大项”,用“S”表示“小项”。

从思维过程来看,任何三段论都必须具有大、小前提和结论,缺少任何一部分就无法构成三段论推理。

但在具体的语言表述中,无论是说话还是写文章,常常把三段论中的某些部分省去不说。

省去不说的部分或是大前提,或是小前提,或是结论。

(1)省略大前提你是医学院的学生,你应当学好医学理论。

此处省略了大前提“凡是医学院的学生都应该学好医学理论”。

(2)省略小前提这部连续剧不是优秀作品,因为优秀作品是思想性与艺术性相结合的作品。

例子省略的小前提是“这部连续剧不是思想性与艺术性相结合的作品”。

恢复其完整式是“优秀作品都是思想性与艺术性相结合的作品,这部连续剧不是思想性与艺术性相结合的作品,所以这部连续剧不是优秀作品”。

(3)省略了结论所有的人都免不了犯错误,你也是人嘛。

例中省略的结论是“你也免不了犯错误”。

二、对三段论基本规则的全面理解三段论公理是:如果一类对象的全部都是什么,那么,它的小类,即部分对象也必然是什么;反之,亦然。

这就是说,如果对某类对象的全部都有所断定,那么,对它的部分对象也就有所断定。

人们根据三段论公理,总结出三段论的一般推理规则,使之成为判定三段论是否有效的标准。

三段论的一般规则共有七条,其中前五条是基本规则,后两条是导出规则。

在这七条规则中,前三条是关于词项的规则;后四条是关于前提与结论的规则。

一般规则如下:(1)一个正确的三段论,有且只有三个不同的项。

三段论的实质就是借助于一个共同项即中项作为媒介,使大小项发生逻辑关系,从而导出结论的。

如果一个三段论只有两个词项或四个词项,那么大小项就找不到一个联系的共同项,因而无从确定大小项之间的关系。

因此,一个正确的三段论仅允许有三个不同的词项。

例如:①反映一类事物的概念是普遍概念,普遍概念是反映一类事物的概念;所以普遍概念是普遍概念。

②大学生都应当热爱自己的专业,小李是大学生,所以小李热爱自己的专业。

上述推论①仅有两个词项,造成了无意义的同语反复,不可能推出什么新的断定。

②是错误的,从词项形式看它具有三个词项推理,但实际上它是犯了“四词项”逻辑错误。

例中大前提中的“大学生”是在集合意义上使用的概念,小前提中的“大学生”是在非集合意义上使用的概念。

所以例②具有四个词项。

这种表面上是三个词项,实质是四个词项的错误,就叫做“四词项错误”。

(2)三段论的中项至少要周延一次。

中项是联系大小前提的媒介。

如果中项在前提中一次也没有周延,那么,中项在大小前提中将会出现部分外延与大项相联系,并且部分外延与小项相联系,这样大小项的关系就无法确定。

例如:某系同学都是共青团员,某班同学都是共青团员,所以,某班同学都是某系的学生。

上面的中项两次不周延的推理显然无法得出结论,因为某班同学也可能是某系的学生,也可能不是。

中项不能在大小前提中两次不周延。

若中项在大小前提中周延一次或周延两次,情况又如何呢? 如果中项周延一次,那么就会有一个中项的全部外延和大项或小项发生了肯定或否定的关系,从而产生媒介作用,使大小前提发生联系推出必然结论。

例如:知识分子是劳动者,李教授是知识分子,所以李教授是劳动者。

上述例子仅有一个中项是周延的,它能推出必然结论,大小前提与结论的联系都是必然的。

如果中项周延两次,只要大小前提不都是否定的,那么,中项的全部外延就会分别与大项、小项发生联系,起到联结大小项的作用,从而使三段论推出必然的结论。

例如:①鸭嘴兽是卵生的哺乳动物,鸭嘴兽是澳洲的动物,所以,有的澳洲动物是卵生的哺乳动物。

②鸭嘴兽不是胎生的哺乳动物,鸭嘴兽也不是亚洲的动物,所以,(?)上述两个例子,前一个是正确的,第二个是错误的。

前一个的前提是肯定的,这样,中项与大小项均发生了联系,中项就起到联结大小前提的作用,从而使这个三段论推出必然结论。

第二个例子,中项虽然周延两次,但两个前提都是否定的,中项无法起到联结大小前提的作用,因此不能推出结论。

综上所述,一个正确的三段论(只要两个前提不都是否定的),它的中项至少应周延一次。

(3)在前提中不周延的词项,在结论中不得周延。

本条规则与性质判断直接换位推理的规则相同。

如果前提中的大项或小项是不周延的,那么它们的大项或小项的外延就没有被全部断定,若结论中的大项或小项变为周延的,那么就等于断定了大项或小项的全部外延。

这样,造成了前后不一致,所推出的结论当然是不可靠的,其结论也不是由前提必然推出的。

违反这条规则,所犯的逻辑错误称为“大项不当扩大”或“小项不当扩大”。

例如:①金属都是导电体,金属都不是绝缘体,所以,所有绝缘体都不是导电体。

②金属都是导电体,橡胶不是金属,所以橡胶不是导电体。

③某人是教授,某人是北京大学的,所以,北京大学的都是教授。

上面的例子①②所犯的逻辑错误都是“大项不当扩大”。

例③所犯的逻辑错误是“小项不当扩大”。

从上面的例子来看,结论有假有真,这说明违反本条规则所推出的结论是不可靠的,也就是说,从前提推出的结论不是必然得出的,而是或然的。

我们不能因为有①②这种能够推出真实结论的推理,就认为①②是有效性推理。

能够偶然推出真实结论的推理形式并非是有效的,凡是有效推理的逻辑形式,代入任何推理内容,只要前提真实,就一定能够推出真实的结论。

(4)两个否定前提不能推出结论。

如果两个前提都是否定的,那么中项同大小项发生排斥。

这样,中项就无法起到联结大小前提的作用,小项同大项的关系也就无法确定,因而推不出结论。

下面举个例子说明该规则。

铜(M)都不是绝缘体(P),而铁(S)不是铜(M),所以铁(S)不是绝缘体(P)。

上面例子,前提是真实的,但由于形式无效,所以推出的结论有或然性。

(5) 前提有一个是否定的,其结论必是否定的;若结论是否定的,则前提必有一个是否定的。

该规则是导出规则。

若一个三段论的大前提是否定的,那么,中项与大项这两者的外延就必然是互相排斥的,据规则(4),小前提就只能是肯定的。

若小前提是肯定的,那么,小前提中的中项和小项的外延就必然具有相容关系。

这样,通过中项的媒介作用,小项就会与大项的外延相排斥,从而推出必然性结论。

同理,若小前提是否定的,那么,中项与小项的外延相排斥;据规则(4) ,大前提只能是肯定的,则中项与大项的外延就必然具有相容关系。

这样,通过中项的媒介作用,小项就会与大项的外延相排斥,从而推出必然性结论。

从另一个角度看,若前提都是肯定的,而结论是否定的,那么,结论的小项和大项的关系,或是真包含关系,或是交叉关系,或是全异关系,而实际上大小肯定前提通过中项联结,小项和大项的外延关系可能是全同关系,或真包含于关系,或真包含关系,或交叉关系,这样在前提中蕴涵的小项与大项的关系同结论中的小项与大项的关系存在着差异,从而使结论失去可靠性,其逻辑形式也必然是无效的。

(6)两个特称前提推不出结论例如:有的同学是运动员;有的运动员是影星;所以,?由这两个特称前提,我们无法必然推出确定的结论。

因为,在这个推理中的中项“运动员”一次也未能周延。

又如:有的同学不是运动员;有的运动员是影星;所以,?这里,虽然中项有一次周延了,但仍无法得出必然结论。

因为,在这两个前提中有一个是否定命题,按前面的规则,如果得出推论,则只能是否定命题;而如果是否定命题,则大项“影星”在结论中必然周延,但它在前提中是不周延的,所以必然又犯大项扩大的错误。

所以,大小前提若都是特称的,则必然是无效式。

(7)前提中有一个是特称的,结论必须也是特称的。

例如:所有大学生都是青年;所有运动员是大学生;所以,有的运动员是青年。

这个例子说明,当前提中有一个判断是特称命题时,其结论必然是特称的;否则,如果结论是全称命题就必然会违反三段论其他几条规则。

结语:三段论基本规则是分析解决三段论相关问题的关键。

因此,三段论基本规则在解决多种类型问题中要加以灵活应用。

参考文献:1. 《谈三段论基本规则及应用》张春香 CNKI学术期刊2. 《三段论规则表述和阐释》楮木兰万方数据库3. 课件周延云老师。