自强学堂

- 格式:doc

- 大小:825.50 KB

- 文档页数:2

中国历史最悠久的18所百年名校盘点作者:凤凰网教…文章来源:凤凰网教育点击数:1031 更新时间:2011/6/28 13:38:16同济大学同济大学(图片来源:资料图)同济大学是教育部直属重点大学。

创建于1907年,早期为德国医生在上海创办的德文医学堂,取名“同济”意蕴合作共济。

1912年增设工学堂,1923年被批准改名为大学,1927年正式定为国立同济大学。

北京大学北京大学创于1898年,初名京师大学堂,是中国第一所国立大学。

也是中国在近代史上正式设立的第一所大学。

辛亥革命后,于1912年改为现名。

清华大学清华大学(图片来源:资料图)前身是清华学堂,成立于1911年,当初是清政府建立的留美预备学校。

1912 年更名为清华学校,为尝试人才的本地培养,1925 年设立大学部,同年开办研究院(国学门),1928年更名为“国立清华大学”。

上海交通大学上海交通大学是教育部直属,由教育部和上海市共建的全国重点大学,其前身为创办于1896年的南洋公学。

浙江大学浙江大学(图片来源:资料图)前身求是书院成立于1897年,1901年起曾几度易名并一度停办;1927年在原校址成立国立第三中山大学(由浙江公立工业专门学校和浙江公立农业专门学校改组为第三中山大学工学院和劳农学院);1928年4月1日改名为浙江大学。

南京大学南京大学1902年创建以来,她先后经历三江师范学堂、两江师范学堂、南京高等师范学校、国立东南大学、第四中山大学、国立中央大学等时期;1949年8月8日,由国立中央大学更名为国立南京大学武汉大学武汉大学(图片来源:资料图)武汉大学溯源于清朝末期1893年湖广总督张之洞奏请清政府创办的自强学堂,于1913年由国民政府建立国立武昌高等师范学校,于1928年定名国立武汉大学,是近代中国首批国立综合大学之一,湖北第一所高等学府。

天津大学天津大学前身为北洋大学,创办于1895年10月2日,至今已有110年的历史。

武汉大学主校门130年的演变11月29日,武汉大学迎来130周年校庆,源于1893年(清光绪十九年)湖广总督张之洞奏请清政府创建的湖北自强学堂。

校门,是学校的主要标志,也是了解学校发展轨迹的重要途径。

在130年的历程中,武汉大学校名8次更改,校址2次搬迁,主校门变动多达7款。

湖北自强学堂校门1893年11月29日,湖广总督张之洞在《设立自强学堂片》中提到:“兹于湖北省城内铁政局之旁,购地鸠工造成学堂一所,名曰自强学堂。

” 原计划开设算学、方言、格致、商务四门。

从有关历史资料得知,湖北自强学堂校址位于今武昌复兴路以西、彭刘杨路以南、读书院以北的区域,◇ 徐应荣即今首义园小区(国营七四三五厂职工住宅小区)。

1902年,湖北自强学堂改名为湖北方言学堂,校址迁至武昌东厂口(今黄鹤楼公园东门位置)。

可惜,目前没有考证出湖北自强学堂的真正校门。

参考同期武昌城内其他大学、中学和小学堂的校门款式,自强学堂校门极有可能是一座简约的单阙门,有一对方形立柱,顶部四角攒尖,立柱与院墙衔接。

湖北方言学堂校门1902年6月3日,张之洞札湖北省学务处“设立方言学堂一所,以城内旧日农务局屋舍充用。

即将自强学堂原有学生移入,仍另行定章,分别去留。

”农务局于1989年12月设立,与湖北农务学堂共用武昌高观山南坡的原四川会馆院落。

湖北农务学堂创办于1897年10月,1899年迁入原四川会馆。

因校园逼仄不适合培养农务人才,1902年迁至武昌武胜门外的宝积庵,并更名为湖北高等农业学堂。

湖北方言学堂教习英、法、德、俄、日五门语言。

1907年,张之洞在《请奖各学堂毕业生及管理员教员折》中强调:“惟方言学堂原名自强学堂,开办远在定章之前。

”所谓“定章”,是指1902年下诏的《钦定学堂章程》。

湖北方言学堂校园大约40—50亩。

“四至”是:东毗高观书院(1910年湖北省图书馆迁入)和江夏高等小学堂,西临清军辎重营房和陆军医院,南至方言学堂路(1903年由东厂口改名而来),北至高观山的陡坡。

第64卷第4期2011年7月V ol.64.No.4 July 2011.067~072清末学堂师长与辛亥革命以自强学堂为中心左松涛摘 要:清末自强学堂(后为方言学堂)是辛亥革命胚胎地之一,相当数量的学生投身反清活动。

晚清学堂师生虽因立场处境不同,代际有所冲突,但因势求变之心类似,行为看似相反,实则相成。

比勘新旧史料,张之洞被称为 不言革命之大革命家!确有实事可证,钱恂更代表自强学堂师长辈中与反清活动有直接联系者。

辛亥革命的多歧面相,从清季师生关系走向略可窥见。

关键词:张之洞;钱恂;自强学堂;辛亥革命;清末师生关系辛亥革命发生迄今即将届满百年,国内外史学界对其研究已相当深入。

以区区篇幅,只能略为提及前贤贡献,不免遗珠之憾∀。

1993年编纂出版的#武汉大学校史∃辟有专节,以近20页篇幅梳理武汉大学前身 自强、方言两学堂学生与辛亥革命的事实关联,详细叙述了革命酝酿阶段,自强、方言两学堂学生中几位声名突出者的事迹,有史称为被孙中山派入长江流域组织革命第一人的戢翼翚及刘成禺、马德润、冯特民等,也介绍了中国最早的留日学生团体励志会(1900年)、留学生最早的革命刊物#国民报∃(1901年)、中国人最早创办由国人自己翻译日文书的团体 译书汇编社!(1902年)及科学补习所(1904年)等社团组织;#校史∃还叙述了在武昌首义前后校友聂豫、张育万、王文锦、熊一飞、贾汉铎等人浴血奋斗,乃至付出生命的史实%。

虽有学术成果蔚为大观,但仍留有可待讨论之处。

学生反清活动多见着墨,却少有讨论师长辈的举动,甚至仅视其为压制革命的反动势力。

若跳出将革命与反革命二元对立理路,比勘新旧史料,在自强学堂师长辈中,张之洞被孙中山称为 不言革命之大革命家!确有史实可证,与反清活动有直接联系者,钱恂是典型代表。

他们对学生投向革命阵营,都有客观促进作用。

一、张之洞宽容反清张之洞是清末重臣,自诩心术大中至正,死后被朝廷公开表彰。

1909年10月4日,上谕赐谥 文襄!,赞许 公忠体国,廉正无私!。

武汉大学校史一、学校概况武汉大学,简称武大,溯源于清朝末期1893年湖广总督张之洞奏请清政府创办的自强学堂,于1913年由国民政府建立国立武昌高等师范学校,于1928年定名国立武汉大学,是近代中国首批国立综合大学之一,湖北第一所高等学府。

目前武汉大学是中华人民共和国教育部直属重点综合大学,“985工程”和“211工程”重点建设高校,是与法国同行联系最紧密、合作最广泛的中国高校之一。

1999年,世界权威期刊《Science》杂志将武汉大学列为“中国最杰出的大学之一”。

【早期建筑】学校的建筑在整体上既遵循了“轴线对称、主从有序、中央殿堂、四隅崇楼”的中国传统原则,又引入了西方的罗马式、拜占庭式建筑式样。

建筑群十分注重与自然环境、人文环境的有机结合,利用“对景”、“借景”、“造景”等手法,使建筑与环境相得益彰,体现了中国建筑与自然和谐的传统特点。

【校训释义】“朴、诚、勇”——武昌高师(1919)“明诚弘毅”——国立武汉大学(30年代)“自强、弘毅、求是、拓新”——武汉大学(1993)经1993年第一次校务委员会审议,武汉大学新校训定为:自强弘毅求是拓新。

“自强”语出《周易》“天行健、君子以自强不息”。

意为自尊自重,不断自力图强,奋发向上。

“弘毅”出自《论语》“士不可以不弘毅,任重而道远”一语。

意谓抱负远大,坚强刚毅。

“求是”即为博学求知,努力探索规律,追求真理。

语出《汉书》“修学好古,实事求是”。

“拓新”,意为开拓、创新,不断进取。

其中,自强是武汉大学之魂,弘毅是武汉大学之志,求是是武汉大学之风,拓新是武汉大学之的。

二、校史档案【历史上比较著名武汉大学校名】湖北自强学堂(1893.11-1902.10)国立武汉大学(1928.7-1949.8)武汉大学(2000.8-)【武汉大学建校纪念日(校庆日)的变迁】自强学堂成立(11.29)(1893)武昌高师开学(11.2)(1913)(校产移交,正式迁入,11.29)国立武汉大学开学(10.31)(1928)1963年50周年校庆(11.15)1983年70周年校庆(11.15)1993年100周年校庆(11.29)【校史重要事件年表】1893年,湖广总督张之洞在武昌创办自强学堂,开设方言(即外国语言)、算学、格致、商务四门,专门培养外语和商务人才。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢张之洞是怎么死的?张之洞创办了哪些工业

导语:张之洞(1837年9月2日-1909年10月4日),字孝达,号香涛、香岩,又号壹公、无竞居士,晚年自号抱冰。

直隶南皮(今河北南皮)人,清道光十七年八

张之洞(1837年9月2日-1909年10月4日),字孝达,号香涛、香岩,又号壹公、无竞居士,晚年自号抱冰。

直隶南皮(今河北南皮)人,清道光十七年八月初三生于贵州。

张之洞大力倡导“中学为体,西学为用”,他注重教育和治安,创办了中国首个幼儿园。

那么张之洞是怎么死的呢?他的一生创办了哪些工业呢?

宣统元年(1909)四月,张之洞以高股筹集不易为由,与德、英、法三国签订《湖广铁路借款合同》,借款550 万英镑筹建粤汉铁路。

宣统元年(1909)六月,张之洞病重,八月二十一日(七月初六日),奏请开去各项差额,摄政王载沣亲临探视,当天,张之洞在哀叹“国运尽矣”声中去世,清廷谥以“文襄”。

张之洞创办的工业及学堂:

1869年(同治八年),在武昌创建经心书院。

1883年(光绪九年)5月,设洋务局、桑棉局、铁绢局。

1884年(光绪十年)6月,在广州筹办省城防务及琼廉潮州防务。

1887年(光绪十三年)6月,创建广雅书院,设办理洋务处;8月,创办水陆师学堂。

1889年(光绪十五年)1月,请总理衙门阻止法国在越中边境接通电线;2月,请缓造津通铁路,改建腹省干路;4月,筹设枪炮厂;5月,铸钱厂建成;8月,调补湖广总督,奏设纺纱厂;9月,上谕赞许修筑芦汉铁路计划。

1890年(光绪十六年)2月,奏请移设枪炮厂于湖北,设矿务局(后改生活常识分享。

武汉大学主要游览景点说明武汉大学,简称武大,教育部直属全国重点大学,学校溯源于清朝末期1893年湖广总督张之洞奏请清政府创办的自强学堂,于1913年由国民政府建立国立武昌高等师范学校,于1928年定名国立武汉大学,是近代中国首批国立综合大学之一,湖北第一所高等学府。

目前武汉大学是中国教育部直属重点综合大学,“985工程”和“211工程”重点建设高校,是与法国同行联系最紧密、合作最广泛的中国高校之一。

武汉大学溯源于1893年清末湖广总督张之洞奏请清政府创办的自强学堂,历经传承演变,1928年定名为国立武汉大学,是近代中国第一批国立大学。

1946年,学校已形成文、法、理、工、农、医 6大学院并驾齐驱的办学格局。

新中国成立后,武汉大学受到党和政府的高度重视。

1958年,毛泽东主席亲临武大视察。

回眸过去,筚路蓝缕,励精图治,玉汝于成。

珞珈山上风云际会,周恩来、董必武、陈潭秋、罗荣桓曾在这里指点江山;辜鸿铭、竺可桢、李四光、闻一多、郁达夫、叶圣陶、李达等曾在这里激扬文字。

学校占地面积5167亩,建筑面积252万平方米。

中西合璧的宫殿式建筑群古朴典雅,巍峨壮观, 26栋早期建筑被列为“全国文物重点保护单位”。

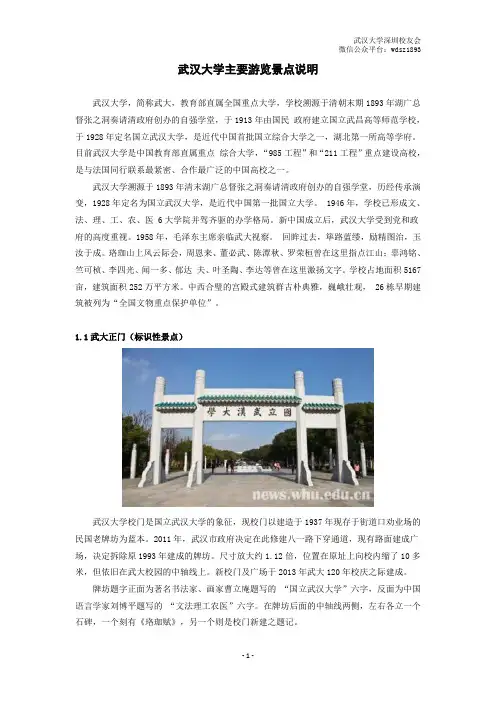

1.1武大正门(标识性景点)武汉大学校门是国立武汉大学的象征,现校门以建造于1937年现存于街道口劝业场的民国老牌坊为蓝本。

2011年,武汉市政府决定在此修建八一路下穿通道,现有路面建成广场,决定拆除原1993年建成的牌坊。

尺寸放大约1.12倍,位置在原址上向校内缩了10多米,但依旧在武大校园的中轴线上。

新校门及广场于2013年武大120年校庆之际建成。

牌坊题字正面为著名书法家、画家曹立庵题写的“国立武汉大学”六字,反面为中国语言学家刘博平题写的“文法理工农医”六字。

在牌坊后面的中轴线两侧,左右各立一个石碑,一个刻有《珞珈赋》,另一个则是校门新建之题记。

3.1珞珈广场珞珈广场位于武汉大学文理学部第五教学楼前,东侧是图书馆,生命科学学院和化学与分子学院,距武汉大学正门有100多米。

职业教育的发展有着悠久的历史,我国的职业教育萌芽阶段是在鸦片战争到中华民国成立期间,当时的社会处于大变革时期,张之洞作为洋务运动著名代表人物之一,他的一系列教育举措对当时社会发展以及职业教育的发展都产生了深远的影响。

而目前我国正处于经济和市场转型的变革时期,职业教育作为双轨制教育分支的重要组成部分,为经济的发展、人才的培育做出了巨大的贡献,但我国高职院校专业设置方面仍存在一些问题。

文章通过分析张之洞自强学堂改制的过程及特点,以期对高等职业院校专业设置有一定的启示,进而促进高等职业教育的发展。

一、自强学堂改制的过程及特点处于晚清政府统治下的旧中国正处于内忧外患之中,在“自强、求富”目标愿景驱使下开展的洋务运动,打破了封建统治下固有的思想和制度,向西方学习,“师夷长技以自强”。

1893年11月29日张之洞上《设立自强学堂片》,将之前的方言商务学堂改设自强学堂。

自强学堂不再只是仅为了振兴两湖的茶务而设,它也不再局限于招收和培养茶商子弟的学生,服务茶务,而是扩大了招生的对象。

张之洞放眼于湖北整体发展和洋务大局,重新设立了专业。

包括方言、格致、算学、商务四个科目。

“方言习泰西语言文字,为驱外之要领;格致兼通化学、重学(按即力学、机械学)、电学、光学等事,为众学之门;算学乃制造之根源;商务关富强之大计。

”1896到1903年张之洞对自强学堂进行改制,将格致和商务这两个科目停办,同时将算学归到书院。

由此自强学堂由一所综合类的学校变为外国语教育专门学校,教学目标是造就通才,自读西书,自研西法。

改制后的自强学堂包括英文、法文、俄文、德文四个专业,在1898年5月又增设了日文专业。

它比之前学堂专业设置更加全面,更加进步,是一所综合性的专门学校,教学目标主要是为了培养学贯中西、通达时务的各类经世致用的治国人才。

在当时无论是指导思想、教学内容和教学方式都具备新式学堂的标准和规模,为当时社会培养并输送了大批实用性人才。

张之洞改制自强学堂对高职院校专业设置的启示杜阳,蒋春洋(沈阳师范大学,辽宁沈阳110034)摘要:我国职业教育萌芽阶段是在鸦片战争到中华民国成立期间。

自强学堂和方言学堂(1893-1911)武汉大学的历史溯源于清末湖广总督张之洞于1893年11月29日奏请光绪皇帝创办的湖北自强学堂。

自强学堂(1893.11.29——1902.10)创办人:张之洞(督鄂:1889——1909)首任总办蔡锡勇校址:武昌三佛阁大街口1889年张之洞任湖广(辖今湖北、湖南、江西三省)总督之初,首府武昌只有两所容量极小、破败不堪的旧式书院,即江汉书院和经心书院,因此他打算创办一所更大更新的“两湖书院”,为两湖(即洞庭湖、鄱阳湖)地区培养人才。

一时间,人们纷纷向张之洞献计献策,其中有位小官,名叫曾广敷,官不过湖北试用知县,却颇有见的。

他向张之洞建议“就所定商课改为通商西学,延请华人之能西学者以训诲之,专习各国语言文字等语系,为振兴商业服务。

”张之洞接受了曾广敷的建议,决定将“两湖书院”办成西式学堂。

于光绪十九年(1893年)10月22日向光绪皇帝上奏《设自强学堂片》,11月29日得准。

因此,这一学堂定名为“湖北自强学堂”。

自强学堂比“北京同文馆”晚30年,但称得上中国近代史上第一所真正由中国人自己创办和管理(中国人自己担任校长)的新式学堂。

它一改中国传统书院“学不分专门”的旧习,仿西方高等教育模式,在全国各学堂中率先实行“分科教学,按班授课”体制,设方言、算学、格致、商务四门,首届招生80人。

其中商务门开中国近代经济管理类高等教育之先河。

由于甲午惨败加之马关条约之教训,张之洞认识到:“自强之道,首赖人才”,“而自强之道,贵能取人之长,若非精晓洋文,即不能自读西书,若不能多读西书,即无从会通博采。

”因此,张之洞于1896年对自强学堂进行改革:一、将算学一门移归两湖书院;二、格致、商务两门停办,改为一般课程;三、将方言一门扩大为英文、法文、德文、俄文四门,每门招生名额扩大到30人,1898年又增加东文(日语),共计五门,至此招生规模达到150人;四、并入化学学堂,开创自然科学专门教育;五、增设译书机构,开创翻译商务经济书籍新风;六、取消膏火费,实行奖学金制;七、选派13名学生留学日本。

张之洞与武汉大学张之洞与武汉大学武汉大学是中国近代教育改革的产物,而作为中国近代教育改革重要主持人张之洞1893年兴办的自强学堂,是国立武汉大学的直系源头。

一、张之洞:清末“第一通晓学务之人”清末实行学制改革,管学大臣张百熙在编制学堂章程之际,奏请添派时任湖广总督的张之洞入京会商学务,张百熙在奏折中称张之洞为“当今第一通晓学务之人”①。

张之洞辞世后,四川总督赵尔巽奏请为之设祠,奏折赞誉张氏业绩,尤其强调“其生平精神所寄,尤在振兴教育,储备人才,以备国家缓急之需,而救当世空疏之习”②。

张之洞是晚清朝野公认的重视教育、通晓教育,并为文教近代变革作出重大贡献的人物。

张之洞并非近代新教育的最初开创者。

在近代教育“萌芽期”,张之洞尚置身局外。

当19世纪60、70年代奕言斤、曾国藩、李鸿章、左宗棠等洋务大吏在北京、上海、福州、天津等地兴办各种新式学堂之际,张之洞或尚在科举应试途中,或在仕途初期,其教育实践是以学政及巡抚身份在湖北办经心书院(1870),在四川办尊经书院(1875),在山西办令德书院(1882)。

其办学宗旨基本蹈袭传统故迹。

19世纪80年代中期以后,随着张之洞由清流党向洋务大吏转变,开始大力兴办新式教育。

他指出:“中国不贫于财而贫于人才,不弱于兵而弱于志气”,“人才之贫由于见闻不广,学业不实”。

有鉴于此,张氏提出“设文武学堂”、“酌改科举”、“停罢武科”、“奖励游学”等四项建议。

光绪十五年(1889)张之洞由两广总督调任湖广总督,即留意于物色主持新式教育的人才,引时务入教育,改变科举制义的老套。

张之洞在朝野赢得“通晓学务”的声誉,成为清末新教育“确立期”的代表人物。

光绪二十八年(1902),管学大臣张百熙制订《钦定学堂章程》(当年为壬寅年,所颁学制称“壬寅学制”),提出我国第一个具有近代色彩的新学制。

这个学制虽参考了“欧美日本各邦成法”,其实多半取法日本。

光绪二十九年(1903)正月,清廷派蒙古旗人荣庆会同张百熙管理大学堂事宜。

王世杰与国立武汉大学的初创(1929-1933年)作者:李永,范婷维来源:《高教探索》 2019年第2期摘要:清末洋务大臣张之洞创建的自强学堂历经时代变迁于1928年组建为国立武汉大学。

作为首任校长,留英学人王世杰掌校之初,在物质建设与精神建设方面不断努力。

他布局珞珈校址,奠定百年基业;筹集办学经费,保障校舍建设;养成学生健全人格,灌输学生高深知识;设置齐全学科,培养实用人才;严格遴选教授,坚持教授治校;严整校园纪律,树立社会声誉;弘扬学术精神,出版期刊丛书。

初创时期的国立武汉大学,在王世杰、李四光、王星拱等学人的共同努力之下,成为华中最高学府。

上述办学理念及其实践对当下营造一流校园、研究一流学术、打造一流师资、培养一流人才、实施一流管理等提供了诸多借鉴,同时也再次凸显了一流校长、一流教育家办学治校的重要意义。

关键词:王世杰;国立武汉大学;珞珈山;办学治校中国是一个有着悠久文化历史的古老国度,生活在这片土地上的人们从未停止过探寻、创造的脚步。

1893年,在清廷处于风雨飘摇之中,民族危机不断加深之时,湖广总督张之洞上奏光绪帝,提出创办一所新式学堂,培养“精晓洋文”的外交人才。

武汉大学前身的自强学堂就此诞生,此后更名为方言学堂(1902年)、国立武昌高等师范学校(1913年)等,历经传承嬗变,于1928年组建为国立武汉大学后,成为华中最高学府,国立五大名校之一。

留英学人王世杰担任首任校长时期(1929年5月至1933年4月),结合自身对东西方高等教育的理解,形成了“养成健全人格,灌输高深知识”的办学理念,在物质和精神建设两方面对国立武汉大学进行了开创性的工作。

一、王世杰与国立武汉大学的一世情缘大学校长是一所大学的灵魂和枢纽。

纵观世界各国,每一所成功大学的背后都凸显着校长的办学理念,渗透着校长的治学方针,凝聚着校长的心血和智慧。

陶行知曾说:“校长是一个学校的灵魂,要想评论一个学校,先要评论它的校长。

”[1]民国初年,政治格局的混乱状态,给各地高等教育在政策、法规及其实施各层面上进行实验提供了很大的空间。

校训释义为继承和发扬我校的光荣传统与优良校风,激励全校师生员工不断焕发精神,刻苦学习,严谨治学,开拓创新,奋发进取,在广泛征求各方面意见的基础上,经1993年第一次校务委员会审议,武汉大学新校训定为:自强弘毅求是拓新“自强”语出《周易》“天行健、君子以自强不息”。

意为自尊自重,不断自力图强,奋发向上。

自强是中华民族的传统美德,成就事业当以此为训。

我校最早前身为“自强学堂”,其名也取此意。

“弘毅”出自《论语》“士不可以不弘毅,任重而道远”一语。

意谓抱负远大,坚强刚毅。

我校30年代校训“明诚弘毅”就含此一词。

用“自强”、“弘毅”,既概括了上述含义,又体现了我校的历史纵深与校风延续。

“求是”即为博学求知,努力探索规律,追求真理。

语出《汉书》“修学好古,实事求是”。

“拓新”,意为开拓、创新,不断进取。

概言之,我校新校训的整体含义是:继承和发扬中华民族自强不息的伟大精神,树立为国家的繁荣昌盛刻苦学习、积极奉献的伟大志向,以坚毅刚强的品格和科学严谨的治学态度,努力探求事物发展的客观规律,开创新局面,取得新成绩,办好社会主义的武汉大学,不断为国家作出新贡献。

百年校史武汉大学的前身是清末湖广总督张之洞于1893年创办的自强学堂。

1902年更名为方言学堂。

辛亥革命后,北洋政府以方言学堂为基础,于1913年建立国立武昌高等师范学校。

1923年更名为国立武昌师范大学,1925年又更名为国立武昌大学。

1926年武汉国民政府将武昌大学与其他几所学校合并,组建国立武昌中山大学。

1928年7月,国民政府改组武昌中山大学,组建国立武汉大学。

1932年春,全校师生迁入珞珈山新校舍。

抗日战争期间,武汉大学迁至四川乐山。

1946年10月迁回武昌珞珈山。

至1946年底,学校已设有"文法理工农医"六大学院,包括21个系和8个研究所,在国内外享有很高声望。

中华人民共和国成立后,武汉大学办学规模进一步扩大,教学质量和科研水平进一步提高。

中国高等教育的发展与近代中国的发展历程紧密相关,今日诸多著名大学都有着悠久的历史,它们有的诞生于战火纷飞的民国,有的诞生于腐朽黑暗的晚清,更有大学的历史可以追溯到一千多年前的宋代。

1、湖南大学湖南大学,学校办学起源于宋太祖开宝九年(公元976年)创建的岳麓书院,历经宋、元、明、清等朝代的变迁,始终保持着文化教育的连续性。

1903年改制为湖南高等学堂,1926年定名湖南大学。

2、武汉大学武汉大学溯源于清朝末期1893年湖广总督张之洞奏请清政府创办的自强学堂,于1913年由国民政府建立国立武昌高等师范学校,于1928年定名国立武汉大学,是近代中国首批国立综合大学之一,湖北第一所高等学府。

3、天津大学天津大学前身为北洋大学,创办于1895年10月2日,至今已有110年的历史。

1951年经院系调整更名为天津大学。

4、上海交通大学上海交通大学是教育部直属,由教育部和上海市共建的全国重点大学,其前身为创办于1896年的南洋公学。

5、西安交通大学西安交通大学是国家教育部直属全国重点大学,其前身是1896年创建于上海的南洋公学,1921年改称交通大学,1956年国务院决定交通大学内迁西安,1959年定名为西安交通大学,并被列为全国重点大学。

6、四川大学原四川大学起始于1896年创办的四川中西学堂;原成都科学技术大学1954年全国院系调整时建立的成都工学院发展而来。

7、浙江大学浙大前身求是书院成立于1897年,1901年起曾几度易名并一度停办;1927年在原校址成立国立第三中山大学[微博](由浙江公立工业专门学校和浙江公立农业专门学校改组为第三中山大学工学院和劳农学院);1928年4月1日改名为浙江大学。

8、北京大学北京大学创于1898年,初名京师大学堂,是中国第一所国立大学。

也是中国在近代史上正式设立的第一所大学。

辛亥革命后,于1912年改为现名。

9、清华大学北京清华大学前身是清华学堂,成立于1911年,当初是清政府建立的留美预备学校。

同学,您好!测绘学院马研会的“动态时事栏”办的相当好,大家有目共睹。

而我们校史研究会,以“宣传武大历史,弘扬珞珈精神”为宗旨,服务珞珈学子。

做为珞珈学子,若对于母校的史事,知道的较少,颇有些惭愧吧。

我们希望大家在关注时事的同时,又能逐步了解武大史事。

适逢其时,我们很高兴能够与测绘学院马研会合作,共同服务以三区为主的同学!还望大家对我们的工作多多提出宝贵的意见!

——武汉大学校史研究会

自强学堂

自强学堂,是1893年,张之洞为培养“精晓洋文”的外交人员,奏请清政府创办的中国近代教育史上第一所真正由中国人自行创办和管理的新式高等专门学堂。

它揭开了近代湖北教育的序幕。

1902年改名为方言学堂。

一、历史沿革:

光绪十九年(1893 年)十一月,张之洞上奏《设立自强学堂片》,请立自强学堂。

他认为“盖闻经国以自强为本”、“自强之道,以教育人才为先”,故取“自强”二字。

学堂位于武昌三佛阁大朝街口,开办之初,设方言、算学、格致、商务四门,专门培养外语和商务人才。

每门招生20人。

“……湖北地处上游,南北要冲,汉口宜昌均为通商口岸,洋务日繁,动关大局,造就人才,似不可缓,亟应及时创设学堂,先选两湖人士肄业其中。

讲求时务,融贯中西,研精器数,以期教育成材,上备国家任使。

臣前奏明建立两湖书院,曾有续设方言商务学堂之议,兹于湖北省城内铁政局之旁,购地鸠工造成学堂一所,名曰自强学堂。

分方言、格致、算学、商务四门,每门学生先以二十人为率,湖北湖南两省士人方准与考……”

——张之洞:《设立自强学堂片》1896年7月,鉴于中日甲午战争的教训,自强学堂改订章程。

“所有自强学堂改课方言,兼课化学,并附译西书”。

调整学科门类设置,强化外语人才的培养,算学改归两湖书院。

格致、商务不再单独设门,只作为课程附列其中。

同时设有译书局,并入了创办于1892年的矿务、化学学堂,开创了自然科学专门教育。

方言一门扩大为英语、法语、德语、俄语4门。

每门招生增至30人。

1898年,增加东文(日语),共计5门。

1902年,自强学堂由三佛阁迁至东厂口,同时改名为方言学堂。

“方言”即“外语”之意。

根据1904年1月,张之洞等人上奏并得到清政府认可颁行的《奏定学堂章程》中《各学堂奖励章程》文件的规定,湖北方言学堂为“程度与高等学堂略同”的“外省方言学堂”,方言学堂不设总办。

课程设有地理、历史、算术、公法、交涉等,分习英、法、德、俄、日语。

学制五年。

方言学堂后发展成国立武昌高等师范学校、国立武昌大学。

1911年3月,辛亥革命前夕,新任湖广总督瑞征认为学堂“风气不端”,湖北提学使王寿彭认为经费无法支持。

遂以教育经费紧张为由强令停办,校产交武昌军官学校使用。

二、办学情况

1.分斋:设立方言斋、算学斋、格致斋、商务斋。

其中方言斋前身为1891年张之洞建立的专修商业外语的方言商务学堂。

2.资格:以“资性颖悟,身家清白,先通华文,后通儒书,义理明通,志趣端正”者为合格。

3.学制:改膏伙制为奖学金制、分科教学制。

在堂修满5年方可毕业。

其中4年在堂学习,1年出国游历。

4.教习:英文、法文教习由华人充当;俄文、德文聘请俄员、德员为教习,并以华员为助教。

5.方针:务求实用、切忌空谈。

规定不习八股时文,学生不得吸洋烟,毕业后不得为洋行服务。

6.管理:学生必“以华文为根底,以圣道为准绳”;凡在诵堂时须听教习约束,在斋舍时须听提调约束;进堂以后,须专

心致志,诵习本课,不准在堂兼作时文试帖,不准应各书院课试及岁科小试,但得请假应乡试。

7.待遇:除饭食、书籍、纸笔等均由学堂供给外,每人每月给膏伙银5两。

后取消了膏伙银制度,而根据成绩优劣发放奖

学金。

三、学堂之歌

张之洞于1902年撰写了一首《学堂歌》,用以描述他在荆楚大地大力兴办新式教育所结成的累累硕果。

这首歌在当时广为传唱,亦可视为方言学堂校歌。

天地泰,日月光,听我唱歌赞学堂。

圣天子,图自强,除去兴学无别方。

教体育,第一桩,卫生先使民强壮。

教德育,先蒙养,人人爱国民善良。

孝父

母,尊君上,更须公德联四方。

教智育,开愚氓,普通知识破天荒。

物理透,

技艺长,方知谋生并保邦。

……

众同学,齐奋往,造成楚材皆贤良。

文善谋,武知方,学中皆是国栋梁。

荀卿子,歌成相,此歌劝学略摹仿。

中国盛,圣教光,黄种尊贵日蕃昌。

上孝

慈,下忠良,万年有道戴吾皇。

方言学堂校舍

四、著名校友

教师:

∙辜鸿铭,著名国学大师和英国文学专家∙华蘅芳,晚清著名数学家

∙汪康年,《时务报》创办者学生:

∙在新疆响应辛亥革命的冯特民烈士∙赵恒惕,湖南督军

∙夏维嵩,曾任中国驻俄代办

五、校舍建设

学堂建造之要有三:一在便于卫生,水土之污洁,空气之通塞,光线之斜正,一有不慎,则贻害甚多;二在便于教授,讲堂宽广合度,则耳目不劳,旁无人声,则心思始一;三在便于管理,退习食宿不在一处则稽查难,课余游息别无余地则约束难。

——张之洞按照“张氏三原则”,自强学堂修建了礼堂一栋、讲堂三栋,以及理化实验室、自习室、寝室、餐厅、浴室、课余游息室、养病室、会客室、图书室和操场,路旁和房屋之间,还建有花坛、水池,种植花木。

查外省如广东之广雅书院,湖北之自强学堂、两湖书院,上海之南洋公学,视大学堂现在基址,皆大至数倍或一倍不止,断无京师制度反减于外省之理。

若过于狭隘,不特无以示天下,亦且无以示国中。

是增建讲舍实为学堂首先应办之事,不能不据实上陈者也。

——光绪二十八年正月初六日(1902.2.13)张百熙奏办京师大学堂疏

六、历史事件

1.1896年,学堂首次选送学生赴国外留学;

2.1896年,学堂附设洋务书局专司翻译“西学”之书;

3.1898年2月,学堂首次派遣总稽察姚锡光出国考察,是甲午海战后中国派往日本的第一个考察团;

4.1898年,学堂首次接待外国学者来校参观访问。

七、办学影响

自强学堂从一开办起便一改中国传统书院“学不分专门”的旧习,仿照西方高等教育模式,在全国各学堂中率先实行分门(科)教学、按斋(班)授课的体制,开风气之先,在全国范围内起到了良好的示范带头作用,此后许多学堂“均仿自强学堂成法”,进行分科教学。

自强学堂是中国近代教育史上第一所真正由中国人自行创办和管理的新式高等专门学堂。

自强学堂在当时社会影响较大,其成就与水平得到了许多专家学者如李端棻(《请推广学校折》中写到“格致制造诸学,非终身执业,聚众讲求,不能致精。

今除湖北学堂外,其余诸馆,学业不分斋院,生徒不重专门,其未尽二也。

”)、梁启超等人的高度评价,后来《清史稿》也写道:“查京外学堂,办有成效者,以湖北自强学堂、上海南洋公学为最。

”(1902年,管学大臣张百熙关于“筹

办大学堂”的奏折中所言)

学堂毕业生中有30多人成为辛亥革命志士,6位师生后来被推举为“甲种”或“乙种”“武昌起义有功人员”。

参考资料:维基百科。

武汉大学校史研究会宣。