冷球蛋白检测的临床意义

- 格式:doc

- 大小:18.00 KB

- 文档页数:1

免疫功能检查参考值及临床意义2010-09-24 15:32:56 作者:佚名来源:网络转载1.免疫球蛋白G(IgG)【单位】克/升(g/L)。

【正常值】单相免疫扩散或免疫比浊法:脐带血7.6~17.0克/升,新生儿7.0~14.8克/升,1~6个月3.0~10.O克/升,6个月~2岁5.0~12.O克/升,6~12岁7.0~15.0克/升,121.免疫球蛋白G(IgG)【单位】克/升(g/L)。

【正常值】单相免疫扩散或免疫比浊法:脐带血7.6~17.0克/升,新生儿7.0~14.8克/升,1~6个月3.0~10.O克/升,6个月~2岁5.0~12.O克/升,6~12岁7.0~15.0克/升,12~16岁7.5~15.5克/升,成人7.6~16.6克/升。

【临床意义】(1)增高:常见于免疫球蛋白G型多发性骨髓瘤、类风湿性关节炎、系统性红斑狼疮、黑热病、慢性肝炎活动期及某些感染性疾病。

(2)降低:常见于肾病综合征、自身免疫性疾病、原发性无丙种球蛋白血症、继发性免疫缺陷及某些肿瘤等。

2.免疫球蛋白A(IgA)【单位】毫克/升(mg/L)。

【正常值】单相免疫扩散法或免疫比浊法:新生儿0~120毫克/升,1~6个月30~820毫克/升,6个月~2岁140~1 080毫克/升,2~6岁230~1 900毫克/升,6~12岁290~2 700毫克/升,12~16岁500~3 000毫克/升,成人710~3 350毫克/升。

【临床意义】(1)增高:常见于免疫球蛋白A(IgA)型多发性骨髓瘤、类风湿性关节炎、系统性红斑狼疮、肝硬化、湿疹、血小板减少及某些感染性疾病。

(2)降低:常见于自身免疫性疾病、输血反应、原发性无丙种球蛋白血症、继发性免疫缺陷及吸收不良综合征。

3.免疫球蛋白M(IgM)【单位】毫克/升(mg/L)。

【正常值】单相免疫扩散法或免疫比浊法:新生儿50~200毫克/升,1~6个月150~700毫克/升,6个月~2岁250~1 300毫克/升,2~6岁350~1 500毫克/升,6~12岁400~1 800毫克/升,12~16岁500~1 800毫克/升,成人700~2 000毫克/升。

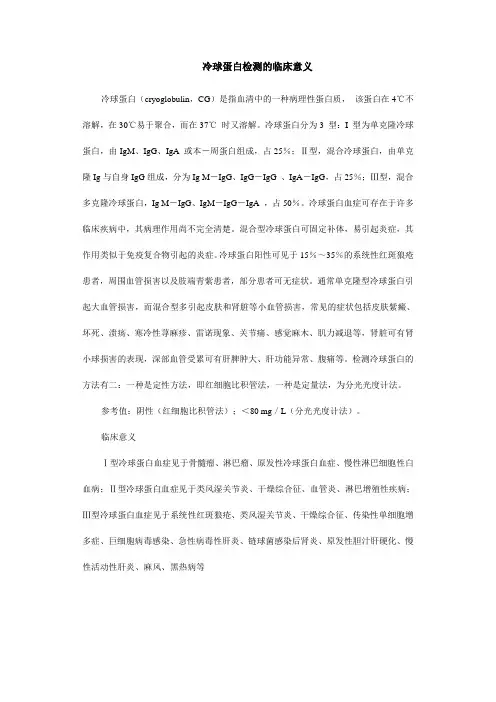

冷球蛋白检测的临床意义

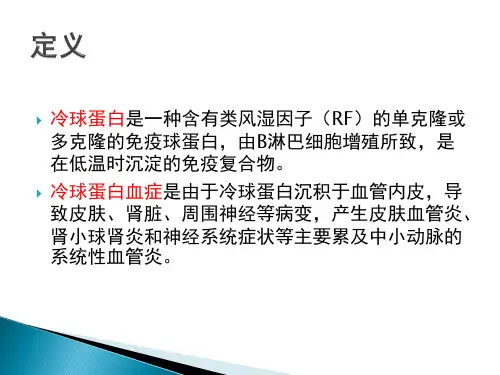

冷球蛋白(cryoglobulin,CG)是指血清中的一种病理性蛋白质,该蛋白在4℃不溶解,在30℃易于聚合,而在37℃时又溶解。

冷球蛋白分为3 型:I 型为单克隆冷球蛋白,由IgM、IgG、IgA 或本-周蛋白组成,占25%;Ⅱ型,混合冷球蛋白,由单克隆Ig与自身IgG组成,分为Ig M-IgG、IgG-IgG 、IgA-IgG,占25%;Ⅲ型,混合多克隆冷球蛋白,Ig M-IgG、IgM-IgG-IgA ,占50%。

冷球蛋白血症可存在于许多临床疾病中,其病理作用尚不完全清楚。

混合型冷球蛋白可固定补体,易引起炎症,其作用类似于免疫复合物引起的炎症。

冷球蛋白阳性可见于15%~35%的系统性红斑狼疮患者,周围血管损害以及肢端青紫患者,部分患者可无症状。

通常单克隆型冷球蛋白引起大血管损害,而混合型多引起皮肤和肾脏等小血管损害,常见的症状包括皮肤紫癜、坏死、溃疡、寒冷性荨麻疹、雷诺现象、关节痛、感觉麻木、肌力减退等,肾脏可有肾小球损害的表现,深部血管受累可有肝脾肿大、肝功能异常、腹痛等。

检测冷球蛋白的方法有二:一种是定性方法,即红细胞比积管法,一种是定量法,为分光光度计法。

参考值:阴性(红细胞比积管法);<80 mg/L(分光光度计法)。

临床意义

Ⅰ型冷球蛋白血症见于骨髓瘤、淋巴瘤、原发性冷球蛋白血症、慢性淋巴细胞性白血病;Ⅱ型冷球蛋白血症见于类风湿关节炎、干燥综合征、血管炎、淋巴增殖性疾病;Ⅲ型冷球蛋白血症见于系统性红斑狼疮、类风湿关节炎、干燥综合征、传染性单细胞增多症、巨细胞病毒感染、急性病毒性肝炎、链球菌感染后肾炎、原发性胆汁肝硬化、慢性活动性肝炎、麻风、黑热病等。

冷球蛋白的检测

冷球蛋白是血清中的一种特殊蛋白质,在4℃时自发沉淀,加温至37℃时又可溶解,故常利用这种可逆性冷沉淀的特性对其进行测定。

取患者外周血,分离出血清置4℃冰箱中,一般在24~72h出现沉淀,若1周仍不出现沉淀者方可判断为阴性。

如形成沉淀,再置37℃温育使其复溶,也可将冷沉淀物离心洗涤后做定性与定量分析。

进行冷球蛋白研究和检测时,必须注意以下事项:

①部分单克隆冷球蛋白可在低于10℃时发生沉淀,故标本采集时必须将注射器和容器预温,离心及整个操作过程中也都要注意保温;

②部分冷球蛋白在冷的条件下可迅速沉淀,但有一些则需数天,因此,这些血清需在4℃下放置1周;

③大部分正常人血清也含有多克隆冷球蛋白,但通常在是80μg/m l以下;④冷纤维蛋白原、C反应蛋白-蛋白复合物和肝素沉淀蛋白等也具有冷沉淀特性,实验时应加以区别。

冷球蛋白血症诊断标准

冷球蛋白血症是一种由冷球蛋白缺乏引起的遗传性血液疾病,其最明显的症状是血液凝结时间延长以及出血倾向性增加。

受影响的人最常见的特征是出血倾向增加,包括特别容易出鼻血、胃肠出血、咯血等。

此外,冷球蛋白血症还可能与其他疾病发生关联,如淋巴结肿大、血小板减少症和生殖细胞凋亡等。

冷球蛋白血症的诊断标准包括血液透析检查和血液凝固试验。

血液凝固试验检测的冷球蛋白含量会衡量病人的冷球蛋白水平,可以检测到患者有无冷球蛋白缺乏。

血液透析检查能够检查病人的保留型冷球蛋白水平。

如果冷球蛋白含量低于正常水平,则可以确诊冷球蛋白血症。

治疗冷球蛋白血症的途径十分有限,通常采用补充性治疗。

补充治疗通常指病人接受每月一次口服血液凝固因子(服用替米沙坦),以满足需要并达到期望的疗效。

此外,还有一些神经科手术能够缓解患者的出血倾向。

冷球蛋白血症是一种严重的血液病,其中可能存在无法逆转的风险。

因此,尽早诊断和及早治疗是治疗冷球蛋白血症的关键。

建议患有此病的人应及时测试冷球蛋白水平并遵医嘱接受治疗,以保护其血液系统。

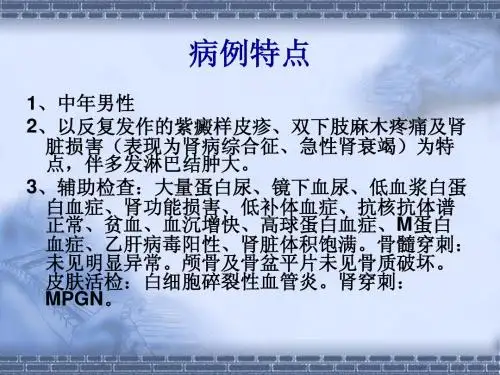

原发性混合型冷球蛋白血症性血管炎原发性混合型冷球蛋白血症(essential mixed cryoglobulinemiaEMC)也称紫癜-关节痛-冷球蛋白血症综合征临床以紫癜皮损、关节痛、贫血、肾损害和高γ球蛋白血症为特征Meltzer(1966)在Wintrobe(1933)和Iener(1947)的基础上最早对此病做了系统性描述,在此同时也发现骨髓瘤等恶性肿瘤也可伴有冷球蛋白血症,并出现与本病相同的临床特征。

疾病简介此外,如亚急性细菌性心内膜炎、麻风溶血性贫血、急性肾小球肾炎、系统性红斑狼疮类风湿关节炎及舍格伦综合征等疾病也可伴有冷球蛋白血症,并对由这些疾病伴随的冷球蛋白血症称之为继发性冷球蛋白血症。

发病人群本病两性均可发病,但以女性多见好发于青壮年,以25~45岁多见。

病因尚未确定本病的病因和发病机制目前尚不十分清楚。

近年来有人发现乙型肝炎病毒感染者此病的发病率较高但已肯定它是一种自身免疫性风湿病体内自身免疫反应所形成的混合型冷球蛋白对其发病起决定性作用。

所谓的冷球蛋白是指在低温时可发生可逆性凝集的蛋白质复合物其主要成分健康搜索是免疫球蛋白,也包含少量纤维蛋白原、脂蛋白、胶原蛋白、补体及其他血清蛋白成分。

从免疫化学方面将冷球蛋白分为3种类型:Ⅰ型为单克隆冷球蛋白型,含有两种或两种以上单克隆抗体,包括有IgA、IgG和IgM;Ⅱ型为单克隆和多克隆的混合冷球蛋白型包括有IgM-IgG、IgA-IgG和IgG- IgG型等;Ⅲ型混合多克隆冷球蛋白型,包括IgA-IgG和IgM-IgG-IgA。

原发性冷球蛋白血症主要包括Ⅱ、Ⅲ型冷球蛋白,混合型冷球蛋白为冷凝集的类风湿因子(RF),其中含有IgM起抗体作用,能与多克隆IgG的Fc段抗原决定簇结合,形成免疫复合物并发生免疫炎症反应。

偶尔混合型冷球蛋白中的IgA起抗体作用,可与多克隆IgG的Fc段抗原决定簇反应。

混合冷球蛋白中的IgG成分为多克隆抗体,不具有类风湿因子的生物功能,它的冷凝集性取决于所含的IgM,但引起冷凝集必须有IgG的参与,若IgG与特异性抗原形成复合物,则IgG特别易与IgM相互作用,从而表现IgG对混合型冷球蛋白冷凝集起抗原作用,但这种抗原作用必须在适当的抗原与IgG作用之后使后者结构发生改变,才能显示出现。

第十七章免疫球蛋白检测及应用本章考点1.免疫球蛋白(Ig)的概述2.Ig测定及临床意义3.M蛋白的检测及意义4.冷球蛋白测定第一节免疫球蛋白的概述一、概念1.免疫球蛋白(Ig):是一组具有抗体活性和(或)抗体样结构的球蛋白。

Ig由浆细胞产生,存在于血液和体液(包括组织液和外分泌液)中,也可作为抗原受体表达于B细胞表面,称为膜表面免疫球蛋白。

多数Ig具有抗体活性,可以特异性识别和结合抗原,并引发一系列生物学效应。

2.抗体:是机体在抗原刺激下,由浆细胞合成分泌产生的具有与相应抗原发生特异性结合的球蛋白,即具有免疫功能的球蛋白。

抗体是生物学功能上的概念,免疫球蛋白是化学结构上的概念。

所有的抗体均是免疫球蛋白,但并非所有免疫球蛋白都是抗体。

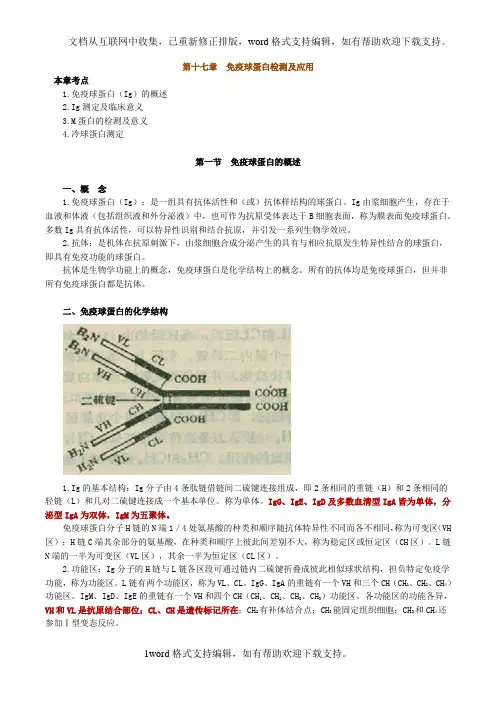

二、免疫球蛋白的化学结构1.Ig的基本结构:Ig分子由4条肽链借链间二硫键连接组成,即2条相同的重链(H)和2条相同的轻链(L)和几对二硫键连接成一个基本单位。

称为单体。

IgG、IgE、IgD及多数血清型IgA皆为单体,分泌型IgA为双体,IgM为五聚体。

免疫球蛋白分子H链的N端1/4处氨基酸的种类和顺序随抗体特异性不同而各不相同,称为可变区(VH 区);H链C端其余部分的氨基酸,在种类和顺序上彼此间差别不大,称为稳定区或恒定区(CH区)。

L链N端的一半为可变区(VL区),其余一半为恒定区(CL区)。

2.功能区:Ig分子的H链与L链各区段可通过链内二硫键折叠成彼此相似球状结构,担负特定免疫学功能,称为功能区。

L链有两个功能区,称为VL、CL。

IgG、IgA的重链有一个VH和三个CH(CH1、CH2、CH4)功能区。

IgM、IgD、IgE的重链有一个VH和四个CH(CH1、CH2、CH3、CH3)功能区。

各功能区的功能各异,VH和VL是抗原结合部位;CL、CH是遗传标记所在;CH2有补体结合点;CH3能固定组织细胞;CH3和CH4还参加Ⅰ型变态反应。

3.Ig的水解片段:Ig分子可被许多蛋白酶水解,产生不同的片段。

11项常见特定蛋白检测的临床应用及意义1.特定蛋白的概念特定蛋白,通常也称特种蛋白,是一些来源于组织细胞,广泛存在于血清之中的含有特定功能的蛋白质,执行着各种重要的生物功能。

很多疾病都可以引起血清蛋白质的变化,特定蛋白也因此成为重要的临床检验指标。

蛋白质具有良好的抗原性,可以采用抗原—抗体反应对具有某一特定抗原性的蛋白质进行测定,故又称特定蛋白检测。

2.特定蛋白的主要临床应用特定蛋白的种类有很多,本文篇幅有限,就跟大家讲一讲特定蛋白在临床上的主要应用。

1、免疫球蛋白及补体系列特定蛋白中最常见的就是免疫球蛋白:IgG、IgM、IgA和补体C3、补体C4系列。

其中检测IgG、IgM、IgA的临床意义是:了解机体抗感染能力;而在免疫复合物疾病中,检测C3、C4可以了解其消耗程度。

2、风湿及类风湿系列特定蛋白中检测风湿及类风湿系列的项目是:抗链球菌溶血素(ASO) 、类风湿因子(RF) 、C-反应蛋白(CRP),RF是抗变性IgG的抗体,常见于类风湿性关节炎患者的血清和滑膜液中,其定量测定是判断患者免疫应答和观察疗效的一个重要指标。

CRP对类风湿炎症反应具有辅助的诊断作用。

ASO可用于风湿热和风湿性关节炎的鉴别诊断。

3、尿微量蛋白系列特定蛋白中属于尿微量蛋白系列的项目有:尿微量蛋白(MA)、尿转铁蛋白(TRU)、尿免疫球蛋白(IgU)、α1-微球蛋白(A1M)、β2-微球蛋白(β2MG),其中肾小球性蛋白尿是由于肾小球滤膜通透性增加或(和)滤膜上负电荷减少所至。

如果尿蛋白排出增多,但低分子量蛋白为主,如MA、TRU等,称为选择性蛋白尿;若高分子量的蛋白排出增多,如IgU等,称为非选择性蛋白尿,后者表示病变严重。

肾小球性蛋白尿可见于肾小球肾炎、糖尿病、自身免疫性疾病和肿瘤等。

肾小管性蛋白尿系肾小管重吸收功能障碍所致,主要是小分子蛋白排泄增高,如β2MG、A1M。

可见于肾孟肾炎、失钾性肾病、肾血管性疾病及重金属中毒等。

血小板血浆和冷沉淀的临床应用血小板、血浆和冷沉淀是三种常见的血液成分,它们在临床上具有广泛的应用。

血小板是血液中的一种细胞形态,由骨髓中的巨核细胞分化而来,具有重要的凝血功能。

在人体出现创伤或血管破裂时,血小板会迅速聚集并与血管损伤部位的胶原纤维结合,形成血栓,用于止血和修复受损的血管。

因此,血小板的临床应用主要集中在止血治疗方面。

血小板输注是重要的凝血因子补充方法之一,适用于血小板减少或功能异常的患者,如白血病、输血后的血小板功能障碍等。

此外,血小板还可以用于制备血小板凝集素,用于治疗某些自体免疫性疾病和神经系统疾病。

血浆是血液中含有较高浓度的蛋白质、黏附因子和凝血因子的无细胞成分。

它具有广泛的临床应用。

首先,血浆可以用于全血或红细胞的分离,以收集血浆进行血液制品的制备。

血浆制品包括新鲜冰冻血浆、正常血浆、血浆蛋白分离制剂等,用于输血、血浆代替疗法和烧伤、创伤、手术、贫血等病情的治疗。

其次,血浆还可用于疾病的诊断和监测。

例如,通过检测血浆中某些特定的蛋白质或标志物,可以帮助诊断肿瘤、感染、自身免疫性疾病等疾病,并评估疾病的进展和预后。

此外,血浆还广泛用于研究和实验室测试中,如酶学研究、蛋白质纯化等。

冷沉淀是指在低温下血浆中形成沉淀物的现象,主要由凝血因子中的纤维蛋白原、凝血酶原和纤维蛋白等成分组成。

冷沉淀在临床上具有两个主要的应用领域。

首先,冷沉淀可以用于血浆和凝血因子的分离和提纯。

通过冷沉淀,可以将凝血因子从血浆中分离出来,用于制备血浆制品和血凝因子。

其次,冷沉淀还可以用于辅助疾病的诊断。

例如,冷冻沉淀试验用于诊断系统性红斑狼疮等自身免疫性疾病,冷球蛋白血症试验用于诊断冷球蛋白病等寒冷相关疾病。

这些试验基于冷沉淀产生的冷球蛋白或抗凝血因子抗体对血浆凝结的影响。

总结起来,血小板、血浆和冷沉淀在临床上具有多种广泛的应用。

血小板主要用于止血治疗,血浆用于血液制品的制备和疾病的诊断与监测,冷沉淀则主要用于凝血因子的分离和某些疾病的诊断。

冷球蛋白血症疾病研究报告疾病别名:冷球蛋白血症所属部位:皮肤就诊科室:内科,皮肤性病,外科,血管外科病症体征:淋巴结肿大,皮肤瘀点,腱反射消失,水疱或大疱损害疾病介绍:什么是冷球蛋白血症?冷球蛋白血症是怎么回事?冷球蛋白血症(CRYOGLOBULINAEMIA)是在低温条件下,冷球蛋白沉积从而引起血液循环障碍而产生的一系列皮肤和全身症状症状体征:冷球蛋白血症有什么症状?以下就是关于冷球蛋白血症有哪些症状的详细介绍:皮肤损害最常见为出血性紫癜,多起始于下肢,逐渐扩展至股,会阴,臀部,少数扩展至上肢和口腔黏膜,一般不累及面部和躯干部,皮疹特点为丘疹,瘀点,瘀斑,小结节,严重者可出现水疱,大疱,溃疡,坏疽,自觉瘙痒或灼热,重者可有疼痛,其次可见寒冷性荨麻疹,雷诺现象,网状青斑,肢端血管痉挛,发绀等,慢性者可见色素沉着,关节痛是混合型冷球蛋白血症患者的突出症状,常见于手膝关节,肾损害可表现为急,慢性肾炎,甚至可导致肾功能不全或肾功能衰竭而死亡,神经系统主要表现为周围神经病变表现为感觉异常,麻木感,运动障碍,腱反射消失等,中枢神经系统受累者少见,其他可见肝脾肿大,腹痛,心包炎及全身淋巴结肿大等。

化验检查:冷球蛋白血症要做什么检查?以下就是关于冷球蛋白血症检查的详细介绍:1.冷球蛋白测定:将病人的血清置于4℃至少12H,个别情况甚至需要1周才能将冷球蛋白沉淀下来,以便检测,正常人2.免疫球蛋白测定: IGM常增高,部分IGG和IGA增高。

3.补体测定:Ⅰ型正常,混合型者补体常下降。

4.血液学检查:血沉常加快,血凝异常,血小板减少。

组织病理:表皮无明显变化,真皮及皮下组织小血管内有嗜酸性无定形均一的蛋白性物质沉着,特征为纤维蛋白样坏死和血管周围固缩的中性多形核粒细胞浸润。

鉴别诊断:冷球蛋白血症的诊断方法有哪些?冷球蛋白血症要做什么鉴别诊断?以下就是关于冷球蛋白血症鉴别诊断的详细介绍:诊断根据临床表现和血清中冷球蛋白显著增高即可诊断本病,应注意使用皮质类固醇激素治疗后,或原有伴发疾病好转后,则不易检出冷球蛋白,同时应排除暂时性冷球蛋白增加现象。

冷球蛋白检测方法

冷球蛋白是一种免疫球蛋白,它在低温下聚集形成凝集物,容易导致血液黏稠度增高,血管内皮损伤,从而引起血栓性疾病等。

因此,对冷球蛋白的检测具有重要的临床意义。

目前常用的冷球蛋白检测方法主要有以下几种:

1.免疫电泳法

免疫电泳法是基于蛋白质电泳原理的一种冷球蛋白检测方法。

它利用电场将不同电荷

的分子分离移动,然后用特异性抗体检测分离蛋白的位置。

这种方法可以检测多种冷球蛋白,包括IgM和IgA。

但是,它需要较高技术水平和设备,操作过程也较繁琐。

2.酵母球凝集试验

酵母球凝集试验是一种定性检测方法,通常用于手工操作。

它通过将凝集的酵母球与

血清混合观察是否形成凝集现象来判断是否存在冷球蛋白。

这种方法操作简便,但只能检

测IgM。

3.间接免疫荧光法

间接免疫荧光法是利用荧光染料标记的二抗检测方法。

将荧光染料标记的抗IgM或抗IgG分别与样品中的冷球蛋白结合,然后用荧光显微镜观察是否存在荧光现象。

这种方法

可以检测IgG和IgM,但也需要较高的技术水平和设备。

总的来说,冷球蛋白检测方法各有优缺点,医生在实际应用中应选择适合的方法进行

检测。

同时,还需要结合临床症状和其他检测指标进行综合判断,以便更加准确地诊断和

治疗相关疾病。

冷球蛋白检测的临床意义

冷球蛋白(cryoglobulin,CG)是指血清中的一种病理性蛋白质,该蛋白在4℃不溶解,在30℃易于聚合,而在37℃时又溶解。

冷球蛋白分为3 型:I 型为单克隆冷球蛋白,由IgM、IgG、IgA 或本-周蛋白组成,占25%;Ⅱ型,混合冷球蛋白,由单克隆Ig与自身IgG组成,分为Ig M-IgG、IgG-IgG 、IgA-IgG,占25%;Ⅲ型,混合多克隆冷球蛋白,Ig M-IgG、IgM-IgG-IgA ,占50%。

冷球蛋白血症可存在于许多临床疾病中,其病理作用尚不完全清楚。

混合型冷球蛋白可固定补体,易引起炎症,其作用类似于免疫复合物引起的炎症。

冷球蛋白阳性可见于15%~35%的系统性红斑狼疮患者,周围血管损害以及肢端青紫患者,部分患者可无症状。

通常单克隆型冷球蛋白引起大血管损害,而混合型多引起皮肤和肾脏等小血管损害,常见的症状包括皮肤紫癜、坏死、溃疡、寒冷性荨麻疹、雷诺现象、关节痛、感觉麻木、肌力减退等,肾脏可有肾小球损害的表现,深部血管受累可有肝脾肿大、肝功能异常、腹痛等。

检测冷球蛋白的方法有二:一种是定性方法,即红细胞比积管法,一种是定量法,为分光光度计法。

参考值:阴性(红细胞比积管法);<80 mg/L(分光光度计法)。

临床意义

Ⅰ型冷球蛋白血症见于骨髓瘤、淋巴瘤、原发性冷球蛋白血症、慢性淋巴细胞性白血病;Ⅱ型冷球蛋白血症见于类风湿关节炎、干燥综合征、血管炎、淋巴增殖性疾病;Ⅲ型冷球蛋白血症见于系统性红斑狼疮、类风湿关节炎、干燥综合征、传染性单细胞增多症、巨细胞病毒感染、急性病毒性肝炎、链球菌感染后肾炎、原发性胆汁肝硬化、慢性活动性肝炎、麻风、黑热病等。