科学六年级建高塔

- 格式:ppt

- 大小:2.64 MB

- 文档页数:18

六年级科学建高塔作文

六年前,我跨着沉甸甸的书包走进学校,那个时候,我还没有见过高耸入云的摩天大楼,也没见过壮观的城堡,只懂得用积木搭房子。

四年级的时候,老师带我们玩了一个游戏,用木棍和绳子搭一座更高的塔。

我焦急地从怀中掏出木棍,小心翼翼地一根一根垒起来,可是总晃悠悠,一会儿就倒了。

我失落极了,瞧着那些同学搭的塔,越发觉得自己的很矮很丑。

五年级的时候,我们又玩了搭塔的游戏,老师提醒我们,要像盖房子一样,先打地基。

我认真地听老师讲,把最粗的木棍放进最下面,然后再用细一点的木棍搭上去,一层一层,小心地往上垒。

搭着搭着,我发现要让塔不断壮大,不能只用木棍,还需要用绳子把它们固定在一起,感觉起来像建筑工地上的钢筋一样。

六年级,我们再次要搭一座“高塔”了。

这一次,我们不光要用木棍和绳子,还要用纸板、竹签、橡皮筋等材料。

我兴奋地把这些材料拿在手里,头脑里充满了各种各样的构想,仿佛看到了一个庞大无比的城堡,高耸入云,威武雄壮。

我开始建造,先用纸板制作成一个底座,然后再用竹签制成一个个支撑结构,再用绳子把它们固定在一起。

后来,我把所有的材料都用上了,搭出了一个又高又稳的塔。

看着眼前这座高塔,我心里充满了自豪。

它虽然不算很高,却凝结了我的努力和智慧。

我忽然明白,搭高塔就像做任何事情一样,都需要认真思考,一步一个脚印,才能最终成功。

我仿佛看到,这座塔在蔚蓝色的天空下,静静地高高耸立着,像一个威猛无比的战士,守护着我们美好的未来。

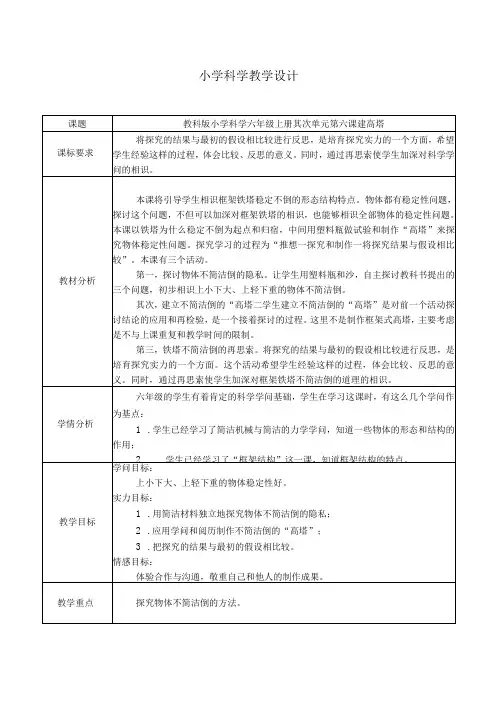

六年级上册科学说课稿《2.6 建高塔》教科版 (7)一. 教材分析《2.6 建高塔》这一课是教科版六年级上册科学教材的一部分。

通过本节课的学习,学生将了解到高塔的稳定性与材料选择之间的关系,学会使用不同材料建造高塔,并能解释高塔倒塌的原因。

教材以实验活动为主线,引导学生通过探究、实践,培养学生的科学素养和创新能力。

二. 学情分析六年级的学生已经具备了一定的探究能力,对科学实验充满兴趣。

但在建构高塔的过程中,学生可能对稳定性这一概念理解不够深入,需要教师在教学中给予引导。

此外,学生对不同材料的特性的了解还不够全面,需要在课堂上进行补充。

三. 说教学目标1.知识与技能:学生能理解高塔稳定性与材料选择之间的关系,学会使用不同材料建造高塔。

2.过程与方法:学生通过实验探究,培养观察、思考、解决问题的能力。

3.情感态度价值观:学生体验科学探究的乐趣,培养团队协作精神,增强对科学的热爱。

四. 说教学重难点1.重点:学生能理解高塔稳定性与材料选择之间的关系,学会使用不同材料建造高塔。

2.难点:学生能解释高塔倒塌的原因,并在此基础上优化设计,建造出稳定的高塔。

五. 说教学方法与手段本节课采用实验探究、小组合作、讨论交流等教学方法。

借助实验器材,引导学生动手动脑,培养学生的实践能力。

同时,教师以启发式教学为主,引导学生思考、讨论,提高学生的科学素养。

六. 说教学过程1.导入:教师通过展示图片,引发学生对高塔的兴趣,进而引入本节课的主题。

2.探究:学生分组进行实验,尝试使用不同材料建造高塔,并观察高塔的稳定性。

3.讨论:学生交流实验过程中发现的问题,探讨高塔稳定性与材料选择之间的关系。

4.解释:教师引导学生分析高塔倒塌的原因,帮助学生理解稳定性与材料之间的关系。

5.优化:学生根据分析结果,调整设计,重新建造高塔。

6.总结:教师引导学生总结本节课所学内容,强化对高塔稳定性与材料选择之间关系的理解。

7.拓展:教师提出拓展任务,引导学生课后继续探究。

教科版六年级科学上册建高塔精品课件模板一、教学内容本节课我们将学习教科版六年级科学上册“建高塔”章节的内容。

具体包括:塔的结构与稳定性,影响塔稳定性的因素,以及如何运用科学知识设计并搭建一个稳定的高塔。

二、教学目标1. 了解塔的结构特点,掌握影响塔稳定性的因素。

2. 学会运用科学原理设计稳定的高塔,培养动手操作能力和团队协作精神。

3. 通过实践活动,激发学生对科学探究的兴趣,提高解决问题的能力。

三、教学难点与重点教学难点:如何运用科学原理设计稳定的高塔。

教学重点:塔的结构与稳定性,影响塔稳定性的因素。

四、教具与学具准备教具:建高塔课件模板、教学投影仪。

学具:A4纸、剪刀、胶水、直尺、三角板、橡皮泥。

五、教学过程1. 实践情景引入利用课件展示各种高塔图片,引导学生观察高塔的结构特点,讨论影响高塔稳定性的因素。

2. 知识讲解讲解塔的结构与稳定性,引导学生了解三角形具有稳定性,并掌握影响塔稳定性的因素。

3. 例题讲解演示如何运用科学原理设计稳定的高塔,并展示一个具体的例子。

4. 随堂练习分组让学生尝试设计并搭建一个稳定的高塔,要求记录设计过程和搭建方法。

5. 课堂展示让学生展示自己的高塔作品,分享设计心得和搭建技巧。

对学生的设计作品进行评价,强调团队合作和创新能力的重要性。

六、板书设计1. 塔的结构与稳定性三角形具有稳定性影响稳定性的因素:底座大小、重心位置、材料强度等2. 建高塔方法科学原理:三角形稳定性设计要点:底座稳固、重心低、结构合理七、作业设计1. 作业题目设计并搭建一个稳定的高塔,要求至少两层,高度不低于50厘米。

2. 答案学生根据课堂所学知识,自行设计并搭建高塔。

八、课后反思及拓展延伸1. 反思2. 拓展延伸鼓励学生了解不同地区的高塔建筑,了解其设计原理和文化背景,提高学生的科学素养。

重点和难点解析1. 教学难点:如何运用科学原理设计稳定的高塔。

2. 实践情景引入:展示各种高塔图片,引导学生观察高塔的结构特点。

《形状与结构单元》建高塔【教学目标】科学知识:通过经历塔的稳定性的探究过程,认识高塔和其他物体稳固不倒的前提因素是上小下大(支撑面大)、上轻下重-(重心低),重心垂线在支撑面里,连接方式稳固,大量应用了三角形结构。

过程与方法:引导学生经历一个“推测——实验、制作和探索——将探索结果与假设相比较”的科学探究过程。

情感态度与价值观:在探究活动中培养合作意识,体验把探究结果与猜测相比较的重要性。

【教学重点】将探索结果与最初的假设相比较进行反思。

【教学难点】高塔不容易倒的再思考。

形状、结构、重心、材料、连接方式【教学准备】1. 教师材料:短片、KT板、电风扇、电吹风、小塑料凳。

2. 分组材料:实验记录单、纸杯、矿泉水瓶、水、(大小不同的塑料瓶、沙子、水、小木棍、透明胶)。

【教学过程】教学设计:一、导入语:大家好,我是来自芙蓉区大同二小的秦老师。

以前是在电视屏幕里看到我们湘郡未来学校,今天真正走进这里更加喜欢。

听李老师说,咋们班的孩子思维敏捷、动手能力很强。

二、实验激趣,探究奥秘。

1.小挑战活跃气氛,铺垫主题:我想请一位同学来帮老师完成一个小挑战。

谁愿意来试试?好的,第一位毫不犹豫就举手了,就请你了。

秦老师手上有--塑料瓶,塑料瓶怎样放最容易倒?答:瓶口向下最容易倒。

塑料瓶怎么放不容易倒?答:瓶口向上不容易倒。

怎么做,塑料瓶最不容易倒?答:瓶里装水或沙子最不容易倒。

你从中知道了什么?请在座的回答瓶口向下最容易倒。

瓶口向上不容易倒;教师提炼:上小下大,上轻下重的不容易倒。

2.情境创设完毕,进入主题。

大家想想,这个就像我们生活中最常见的哪种建筑呀?生:答塔。

你说得很准确。

今天我走进校园,发现校园的欧式建筑都非常有特点——塔楼特别多。

(出示湘郡未来标志性建筑-塔钟楼照片)。

今天在场的老师也特别多,有来自我们的近邻湖北—呈现黄鹤楼照片;—江南三大名楼之一。

矗立在武汉长江边上的-黄鹤楼。

还有来自美丽的海滨城市-厦门的老师,切换幻灯片-厦门那有集美塔-普陀塔。

六年级上册科学教案《2.6 建高塔《搭建吸管塔》教科版一. 教材分析《教科版六年级上册科学》第六单元的主题是“建高塔”,旨在让学生通过实践活动,探索并掌握搭建稳定高塔的方法和技巧。

本课《搭建吸管塔》是该单元的第二课,通过使用吸管这一材料,让学生在实践操作中,感受并理解稳定性的概念,培养学生的动手能力和创新能力。

二. 学情分析六年级的学生已经具备了一定的科学素养,对搭建和制作活动充满兴趣。

他们在之前的学习中,已经接触过一些关于结构稳定性的知识,但对于如何运用这些知识来搭建稳定的高塔,还需要进一步的实践和探索。

三. 教学目标1.知识与技能:学生能够理解稳定性的概念,学会使用吸管搭建稳定的高塔。

2.过程与方法:学生通过实践操作,培养动手能力和创新能力。

3.情感态度价值观:学生通过团队合作,培养合作精神和集体荣誉感。

四. 教学重难点1.重点:学生能够理解稳定性的概念,学会使用吸管搭建稳定的高塔。

2.难点:学生能够运用所学的知识,搭建出稳定且高度较高的高塔。

五. 教学方法采用问题驱动法、实践操作法和小组合作法。

通过提问引导学生思考,通过实践操作让学生亲身体验,通过小组合作促进学生交流和合作。

六. 教学准备1.材料准备:吸管、剪刀、胶带等。

2.场地准备:宽敞的教室,每个学生有一张桌子。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师通过提问引导学生思考:什么是稳定性?为什么有些结构能够稳定站立,而有些则不能?引发学生的兴趣和思考。

2.呈现(10分钟)教师向学生介绍吸管塔的搭建方法和技巧,并通过示范,让学生初步了解如何搭建稳定的高塔。

3.操练(10分钟)学生分组进行实践操作,尝试使用吸管搭建高塔。

教师在过程中给予指导,帮助学生解决问题。

4.巩固(10分钟)学生进行小组讨论,分享搭建过程中的经验和心得,总结搭建稳定高塔的规律和方法。

5.拓展(10分钟)教师提出更高的挑战,引导学生尝试搭建更高、更稳定的吸管塔。

学生进行实践操作,尝试完成挑战。

建高塔前事不忘,后事之师。

《战国策·赵策》原创不容易,【关注】店铺,不迷路!工欲善其事,必先利其器。

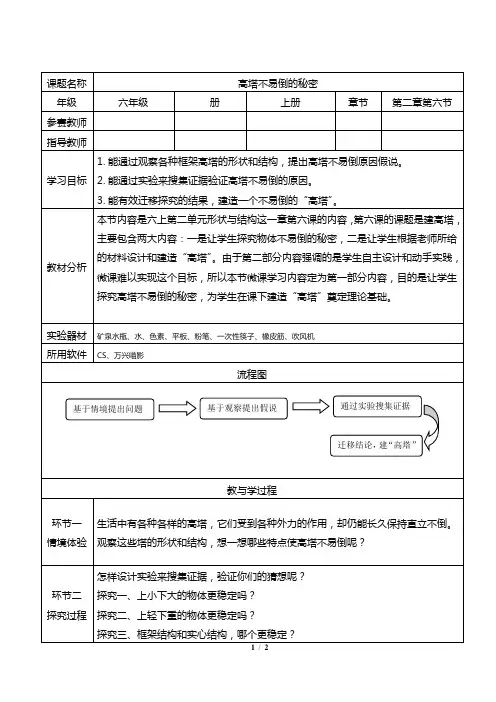

《论语·卫灵公》原创不容易,【关注】店铺,不迷路!教学目标科学概念:知道上小下大、上轻下重的物体稳定性好。

过程与方法:1.用简单材料独立地探究物体不容易倒的秘密。

2.应用知识和经验制作不容易倒的“高塔”。

3.把探究的结果与最初的假设相比较。

情感、态度、价值观:体验合作与交流,尊重自己和他人的制作成果。

教学准备小组准备:几个大小不同的塑料瓶、沙、吸管、胶带、水。

教学过程一、导入新课出示关于塔的图片资料,让学生感受到塔的神奇与生活中的具大作用。

提出问题:这样高大的塔要承受哪些方面力的作用呢?观察这些铁塔,它们在形状和结构上有什么相同的地方?二、物体不容易倾倒的秘密。

1.猜想是哪些结构特点使铁塔高耸入云又不容易倾倒?把我们的猜想写下来。

2.实验证明利用塑料瓶怎样放最容易倾倒?塑料瓶怎样放最不容易倾倒?怎样做,使塑料瓶最不容易倾倒?3.学生分组解决问题。

4.要想使物体不容易倾倒,可以用些什么方法?三、制作不容易倒的高塔1.利用老师要求准备的材料做一个塔,并尽量使它不容易倾倒。

比一比谁做的塔又高又稳定。

2.分组操作测量高度,哪组的塔最高?并测试哪组的塔最不容易倒。

如果这是一座真正的高塔,它的抗风能力与框架结构的高塔有什么不同?四、铁塔形状和结构的再思考。

塔为什么不容易倒?看看我们先前的猜想,哪些得到了证实?哪些需要修正补充?【板书设计】塔不易倒的秘密底部越大越不易倒底部越重越不易倒空体比实体抗风能力更强地基陷于地下越多越不易倒教后反思请一部分到沙坑实地进行实验,一部分在沙盘中实验,比赛谁的发现更多会容易激发学生的探究欲。

【素材积累】指豁出性命,进行激烈的搏斗。

比喻尽最大的力量,极度的努力,去实现自己的目标。

逆水行舟,不进则退。

人生能有几回搏,此时不搏何时搏。

——容国团.生当作人杰,死亦为鬼雄。

六年级上册科学教案《2.6 建高塔》教科版 (3)一. 教材分析《2.6 建高塔》这一节内容主要让学生通过实践活动,探索不同材料搭建高塔的方法,掌握稳定性的原理,培养学生的动手能力和团队协作能力。

教材以学生熟悉的生活情境为背景,激发学生的学习兴趣,让学生在实践中感受科学的魅力。

二. 学情分析六年级的学生已经具备了一定的探究能力,对于搭建高塔这类实践活动充满兴趣。

但部分学生在团队协作方面可能存在不足,需要老师在教学过程中加以引导和培养。

三. 教学目标1.让学生了解不同材料的特性,学会选用合适的材料搭建高塔。

2.培养学生动手操作、团队协作的能力。

3.让学生理解稳定性在搭建高塔过程中的重要性。

四. 教学重难点1.掌握不同材料的特性及选用方法。

2.理解稳定性在搭建高塔过程中的应用。

五. 教学方法1.探究式学习:学生通过实践活动,自主探索搭建高塔的方法。

2.小组合作:学生分组进行搭建高塔的实践活动,培养团队协作能力。

3.启发式教学:教师引导学生思考问题,激发学生的创新意识。

六. 教学准备1.准备各种搭建材料,如积木、纸杯、吸管等。

2.分配学生到各个小组,确保每个小组都有足够的材料。

3.布置实验场地,确保活动顺利进行。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师通过展示各种高塔的图片,引导学生关注高塔的稳定性,激发学生的学习兴趣。

2.呈现(10分钟)教师向学生介绍不同材料的特性,如积木的稳定性好,但重量大;纸杯重量轻,但稳定性较差等。

让学生在选择材料时能充分考虑这些因素。

3.操练(10分钟)学生分组进行搭建高塔的实践活动。

教师在旁边指导,解答学生的疑问。

4.巩固(5分钟)教师邀请部分学生分享他们的搭建心得,让学生在交流中巩固所学知识。

5.拓展(5分钟)教师提出更高的要求,如在有限的时间内搭建更高的高塔,或者使用更少的材料搭建同样高度的高塔。

让学生在挑战中不断提升自己。

6.小结(5分钟)教师引导学生总结本次活动的收获,让学生明确知道自己在活动中学到了什么。

六年级上册科学说课稿《2.6 建高塔(框架式)》教科版一. 教材分析《建高塔(框架式)》是教科版六年级上册科学的一课。

这一课主要让学生通过实践活动,探索不同形状的框架对高塔稳定性的影响。

教材通过简单的框架实验,引导学生发现三角形结构的稳定性,从而使学生认识到稳定性的重要性。

二. 学情分析六年级的学生已经具备了一定的实验操作能力和观察能力,对科学现象有较强的好奇心。

但在这一课中,他们需要进一步培养合作意识,学会从实验中总结规律。

此外,部分学生可能对三角形的稳定性概念较为陌生,需要在课堂上进行引导和讲解。

三. 说教学目标1.知识与技能:让学生了解三角形结构的稳定性,能运用这一知识解释生活中的现象。

2.过程与方法:培养学生合作实验、观察、分析问题的能力。

3.情感态度价值观:激发学生对科学的兴趣,培养他们勇于探索的精神。

四. 说教学重难点1.重点:三角形结构的稳定性及在实际应用中的意义。

2.难点:如何设计实验,观察并分析不同形状框架的稳定性。

五. 说教学方法与手段1.教学方法:采用问题驱动、合作探究的教学方法,引导学生积极参与实验,发现规律。

2.教学手段:利用多媒体展示实验现象,放大实验效果,便于学生观察和理解。

六. 说教学过程1.导入:通过展示生活中三角形结构的例子,如自行车三角架、铁塔等,引发学生对三角形稳定性的好奇心。

2.探究:分组进行实验,让学生搭建不同形状的框架,观察并记录其稳定性。

3.分析:讨论实验结果,引导学生发现三角形结构的稳定性规律。

4.应用:让学生举例说明三角形稳定性在生活中的应用。

5.总结:对本课内容进行总结,强调三角形结构的稳定性及其意义。

七. 说板书设计板书设计如下:三角形结构的稳定性1.实验现象:不同形状的框架稳定性不同2.稳定性规律:三角形 > 四边形 > 其它形状3.应用:生活中的三角形结构八. 说教学评价本课评价采用过程性评价和终结性评价相结合的方式。

过程性评价主要关注学生在实验过程中的参与程度、合作意识及观察分析能力。

《建高塔》说课稿尊敬得各位评委,各位领导,各位同仁,大家上午好:我就是来自综合组得,很高兴能与同组得华老师一起参与吉韵杯这个大舞台。

今天我说课得内容就是教科版六年级上册第二单元《形状与结构》中得第六课《建高塔》。

下面我就从说教材、说学情、说教学目标、说重点难点,说教法学法、说教学准备、说教学过程、说教学过程等方面来进行我得说课。

一、说教材《建高塔》就是教科版小学科学六年级上册第二单元《形状与结构》中得第六课。

本课将引导学生认识框架铁塔稳定不倒得形状结构特点。

物体都有稳定性问题,研究这个问题,不但可以加深对框架铁塔得认识,也能够认识所有物体得稳定性问题。

本课以铁塔为什么稳定不倒为起点与归宿,中间用胡萝卜做实验与制作“高塔”来探究物体稳定性问题。

二、说学情学生通过上节课《做框架》得学习,已经知道框架结构具有结实且不容易变形得特点。

但就是,像塔一类物体得稳定性原理得思考就是缺乏得,学生对“上小下大” “上轻下重”得物体稳定性就是具有一定得认识得,潜意识中大部分就是知道这么一回事得,但缺乏数据(证据)得支持。

三、说教学目标科学课得教学目标由科学概念,过程与方法,情感、态度、价值观三部分组成。

我就是这样设计这三部分得:1、科学概念:认识框架铁塔得结构特点就是上小下大、上轻下重、风阻小,而且类似这样结构得物体稳定性好。

2、过程与方法:能够用简单得材料,研究物体不容易到得秘密,同时学会制定与修改方案,能展开基于证据得研讨活动。

3、情感、态度、价值观:体验合作与交流,懂得尊重科学事实,培养学科学、用科学得思想。

我之所以这样设计不仅就是教材得要求,而且还符合了科学课要以学生动手操作、制作为主得要求。

四、说教学重点、难点首先说教学重点,我得教学重点设计为:1、物体稳定性得探究过程。

2、将探究结果与假设相比较,并进行反思。

其次说教学难点,我得教学难点设计为:学会整理数据,深入分析数据,发现更多得规律。

我这样设计教学重点、难点就是因为实验探究就是本课得中心,很多结论得得出都需要让学生自己在实验中得出。

六年级上册科学说课稿《2.6 建高塔《搭建吸管塔》教科版一. 教材分析《2.6 建高塔——搭建吸管塔》是教科版六年级上册科学的一节课。

本节课通过搭建吸管塔的活动,让学生探索不同形状和大小的吸管对塔的稳定性的影响,培养学生运用科学知识解决实际问题的能力。

教材内容丰富,既有理论知识,又有实践活动,符合科学课程的特点。

二. 学情分析六年级的学生已经具备了一定的科学素养,对搭建物体有一定的了解。

他们在生活中也接触过各种形状的建筑物,对塔的形象不陌生。

但学生对物体稳定性的认识还不够深入,需要通过实践活动来进一步感知和理解。

此外,学生动手能力参差不齐,需要在活动中给予不同程度的支持。

三. 说教学目标1.知识与技能:学生能够了解吸管塔的基本结构,知道不同形状和大小的吸管对塔的稳定性的影响。

2.过程与方法:学生通过动手搭建吸管塔,培养观察、思考、解决问题的能力。

3.情感态度与价值观:学生体验科学探究的乐趣,培养合作意识,提高环保意识。

四. 说教学重难点1.教学重点:学生能够运用科学知识解决实际问题,掌握吸管塔的搭建方法。

2.教学难点:学生对物体稳定性的理解和运用,以及在不同情境下解决问题的能力。

五. 说教学方法与手段1.教学方法:采用问题驱动法、探究式学习法、小组合作学习法等。

2.教学手段:利用多媒体课件、实物模型、实验材料等辅助教学。

六. 说教学过程1.导入新课:通过展示图片,引导学生关注生活中的各种塔,激发学生兴趣。

2.探究活动:学生分组讨论,分析吸管塔的稳定性与吸管形状、大小的关系。

3.实践活动:学生动手搭建吸管塔,观察和记录吸管形状、大小对塔稳定性的影响。

4.交流分享:学生展示自己的作品,分享搭建过程中的发现和感悟。

5.总结提升:教师引导学生总结吸管塔稳定性的影响因素,培养学生运用科学知识解决实际问题的能力。

七. 说板书设计板书设计遵循简洁、明了、直观的原则,突出吸管塔稳定性与吸管形状、大小的关系。

主要包括以下内容:1.吸管塔稳定性实验2.吸管形状、大小对稳定性的影响3.实践操作步骤4.注意事项八. 说教学评价1.过程性评价:关注学生在探究活动中的参与程度、合作意识、问题解决能力等。

教科版六年级科学建高塔精品课件一、教学内容本节课选自教科版六年级科学教材第四章《结构与稳定性》第三节“建高塔”。

详细内容包括:了解不同结构对稳定性的影响;探究建高塔的原理和技巧;学习如何运用三角形的稳定性来设计和建造高塔。

二、教学目标1. 知识与技能:让学生理解三角形具有稳定性的原因,掌握建高塔的基本原理和技巧。

2. 过程与方法:培养学生动手操作能力,提高学生解决问题的能力。

3. 情感态度与价值观:激发学生对科学的兴趣,培养学生的合作意识和创新精神。

三、教学难点与重点教学难点:如何运用三角形的稳定性来设计和建造高塔。

教学重点:了解不同结构对稳定性的影响,掌握建高塔的原理和技巧。

四、教具与学具准备教师准备:多媒体课件、建高塔模型、三角板、尺子、圆环等。

学生准备:A4纸、剪刀、胶水、直尺、三角板等。

五、教学过程1. 实践情景引入:展示不同地区的高塔图片,引导学生思考如何让高塔更加稳定。

2. 新课导入:讲解建高塔的基本原理,引导学生了解三角形具有稳定性。

3. 例题讲解:讲解如何运用三角形的稳定性来设计和建造高塔。

4. 动手实践:分组让学生用A4纸、剪刀、胶水等材料,尝试设计和建造高塔。

5. 随堂练习:针对建高塔的原理和技巧进行练习,巩固所学知识。

六、板书设计1. 建高塔2. 内容:不同结构的稳定性三角形具有稳定性的原因建高塔的原理和技巧七、作业设计1. 作业题目:请运用今天所学的知识,设计一个具有稳定性的高塔,并说明原理。

2. 答案:学生需要提交设计图和文字说明,教师根据设计图的稳定性和原理进行评分。

八、课后反思及拓展延伸2. 拓展延伸:鼓励学生在课后尝试用其他材料(如牙签、塑料瓶等)设计和建造高塔,提高学生的创新意识和动手能力。

重点和难点解析1. 教学难点:如何运用三角形的稳定性来设计和建造高塔。

2. 例题讲解:讲解如何运用三角形的稳定性来设计和建造高塔。

3. 动手实践:分组让学生用A4纸、剪刀、胶水等材料,尝试设计和建造高塔。