表皮样囊肿(Epidermoid Cyst)影像诊断

- 格式:doc

- 大小:22.50 KB

- 文档页数:1

表⽪样囊肿—搜狗百科疾病概述表⽪样囊肿也称为胆脂瘤或珍珠瘤,是由于⽪肤表⽪细胞碎⽚在异位所⽣成的囊肿,故⼜名上⽪囊肿。

常由于⽪肤外伤所致,有时发病与外伤间隔多年或者伤情轻微⽽难以回忆。

多见于从事⼿⼯操作的⼯⼈,故以指端和⼿掌较为常见。

此外,趾和跖部也属好发部位,偶见于前额和头顶等部,为只有⼀个囊腔的单房性⽪下囊肿,呈圆形或椭圆形,表⾯光滑,触之较韧⽽有张⼒,与表⾯⽪肤⽆粘连,基底有移动性或⽆移动性。

表⽪样囊肿的内壁为⽪肤表⽪的复层鳞状上⽪结构,如囊肿持续已久,体积⽇渐增⼤后,各层⽪肤的结构可均较薄弱,或层次不全。

内壁⽆真⽪组织,囊肿外壁由纤维组织构成,囊内容物为灰⽩⾊的⼲酪样分层⾓化物质,并混杂有脱落的破碎表⽪细胞。

发⽣在颅内的表⽪样囊肿由神经管闭合期间外胚层细胞移⾏异常所致,占原发性颅内肿瘤的1%,好发于青壮年,以脑桥⼩脑⾓区最为常见,其次为鞍上池、四叠体、颅中窝及脑室系统亦可以发⽣于颅⾻板障内。

表⽪样囊肿囊壁薄,由⼀层表⽪组织形成。

囊内由上⽪碎屑、⾓蛋⽩和胆固醇组成。

临床表现表⽪样囊肿症状发展缓慢,病程可长达数⼗年。

临床症状体征与肿瘤部位有关,脑桥⼩脑⾓区肿瘤多以三叉神经痛为⾸发症状;颅中窝肿瘤主要表现为三叉神经损害症状;⼤脑半球肿瘤常有癫痫发作、轻偏瘫;⼩脑半球肿瘤常有共济失调;鞍区肿瘤表现为缓慢进展性视⼒减退。

症状体征多发群体表⽪样囊肿可发⽣在各个年龄段,甚⾄在⼫检中可以发现。

在位置上可以发⽣在脊柱或颅内。

平均发病年龄35岁,⼥性患者多见。

疾病症状根据肿瘤⽣长部位⽽出现相应的临床表现。

1、桥⼩脑表⽪样囊肿:最常见部位,常以三叉神经痛起病(70%),往往有患侧⽿鸣、⽿聋,晚期可出现桥⼩脑⾓综合征。

神经系统查体发现第V,VII,VIII颅神经功能障碍,表现为⾯部感觉减退、⾯肌⼒弱、听⼒下降和共济失调,少数病⼈⾆咽神经、迷⾛神经⿇痹等,岩⾻尖板障内表⽪样囊肿也可引起第V、VIII颅神经功能障碍。

桥小脑角表皮样囊肿的磁共振影像表现及其扫描技术分析郭水莲; 赵继泉; 杨侃荣; 欧卫谦【期刊名称】《《中国CT和MRI杂志》》【年(卷),期】2016(014)001【总页数】3页(P18-20)【关键词】桥小脑角; 表皮样囊肿; 磁共振成像; 弥散加权成像【作者】郭水莲; 赵继泉; 杨侃荣; 欧卫谦【作者单位】广东省佛山市第二人民医院医学影像中心广东佛山 528000【正文语种】中文【中图分类】R445.2; R739.41表皮样囊肿又称为胆脂瘤或珍珠瘤,是先天性生长缓慢的良性肿瘤,是神经管闭合期间外胚层细胞移行异常所致,其发病率甚低,占中枢神经系统肿瘤1.39%,占颅内肿瘤的2~3%,90%的病变位于脑外硬膜内,其中发生在桥小脑角区占50%以上,仅有少数位于脑实质内或硬膜外[1,2]。

本文收集并分析12例我院2009~2014年经手术病理证实的桥小脑角表皮样囊肿的MR检查资料,包括常规扫描(T1WI、T2WI)、液体衰减反转恢复(FLAIR)、磁共振弥散加权成像(DWI),着重分析分析其MR影像表现及各扫描序列在桥小脑角表皮样囊肿病灶检出以及诊断中的价值。

1.1 病例资料 12例患者中,男7例,女5例,年龄24~63岁,平均47岁。

所有病例均行MR检查,其中8例行增强扫描。

临床表现无明显特异性,表现为三又神经痛、听力下降、耳呜、耳聋、面部感觉减退等。

1.2 MR检查技术采用GE Signa1 1.5T MR扫描仪,头颅线圈,行常规FRFSET2WI、FLAIR T1WI扫描。

扫描参数:FRFSE T2WI,TR=4000ms,TE=102ms,矩阵320×224。

FLAIR T1WI,TR=2000ms,TE=MinFul l,TI=700ms,矩阵256×192。

然后加扫轴位FLAIR T2WI和DWI序列。

具体扫描参数:T2 FLAIR序列,TR=8000ms,TE=120ms,TI=2000ms,矩阵256×128。

表皮样囊肿是一种什么病等作者:陈声波等来源:《老友》2010年第10期《老友》专家门诊:我今年73岁,多年以来,多个部位患有表皮样囊肿,做过手术切除,病理检查说是良性无大碍。

请问:表皮样囊肿是一种什么病,有何危害?德兴市?汤××汤××同志:现就表皮样囊肿的有关问题答复如下:皮肤是人体重要器官之一,也是最大的器官。

皮肤由表皮、真皮和皮下脂肪组织组成。

随着年龄的增长,老年人皮肤特点是皮肤变薄、松弛、缺少弹性和皱纹增多。

表皮样囊肿大多来源于皮肤附属器的上皮结构,主要包括毛囊、皮脂腺导管等等。

囊肿在真皮内形成,皮肤囊肿中绝大多数为毛囊性囊肿。

因囊肿起源于毛囊的不同部位,其结构各异,命名也不同。

如表皮样囊肿系毛囊漏斗部位囊肿,囊腔的上皮与毛囊漏斗部上皮相似。

又如,外毛根鞘囊肿系由毛囊峡部所形成的囊肿。

再如,皮样囊肿系由毛囊漏斗部皮脂导管所形成。

表皮样囊肿多发生于头面部、颈部、腹部和背部的中线,也常见于眼眶、眉部外侧、鼻梁及其周围和口腔底部。

此病可发生在年幼孩子,而老年人因皮肤真皮结缔组织萎缩对毛囊的支持减弱,致使毛囊扩大,故老年人容易发生皮肤囊肿。

囊肿逐渐长大或高于皮面,可形成痿管、室,破损后可发生继发性细菌感染。

表皮样囊肿是属于良性疾病,不危及生命。

一旦发现皮肤上长囊肿或结节,黑痣增大或颜色变深,要去医院进一步检查,排除恶性病变如皮肤癌、恶性黑色性瘤及纤维肉瘤等。

此病容易发生感染,一旦感染发生,局部抗感染可用消炎药膏治疗。

若反复感染则要在控制感染后手术切除囊肿。

皮肤囊肿或息肉样瘤手术切除后有的会复发(局部再出现囊肿等),这是因为组织再次发生囊性变或手术后有少许残留随后又逐渐增大。

术后病理检查时要告知患者切下组织标本周边组织是否为正常皮肤组织。

若仍有囊肿样组织细胞则容易复发。

若反复发作,一定要每次进行病理检查,以排除其他疾病。

教授主任医师陈声波老年妇女阴道前壁下垂怎样治疗《老友》专家门诊:我于2000年因大出血摘除了子宫,2005年一天在健身场的立式运动器上振动时自感阴道里有什么掉了下来,之后走路活动都会感到有什么堵在阴道口,只有坐着或躺着才没事。

肿瘤(tumor)是机体在各种致瘤因素作用下,局部组织细胞在基因水平上失掉了对其生长的正常调控,导致异常增生而形成的新生物(neoplasm).这种新生物常形成局部肿块,因而得名肿瘤。

发病率:是指一定时期(年度、季、月)内,特定人群中发生某病新病例的频率。

患病率:指某特定时间内总人口中某病新旧病例所占的比值,以时点患病率用得较多。

治愈率:指的是无瘤生存者(survival with tumor free)生存率:除无瘤生存外,还包括带瘤生存者(survival with tumor)生存质量(quality of life,QOF):是指病员的疾病经治疗后还应具有较为理想的生活能力;这种生活能力主要表现在工作能力的恢复和社会活动的参与;病员不但在生理上、体能上的恢复,还要有心理上的承受能力.多原发癌(multiple primary cancers,MPC)是指同一病员在同时或不同时期出现2个以上的原发癌。

皮脂腺囊肿:(sebaceous cyst):中医称“粉瘤”主要为由皮脂腺排泄管阻塞,皮脂腺囊状上皮被逐渐增多的内容物膨胀而形成的潴留性囊肿,囊内为白色凝乳状皮脂腺分泌物。

皮样囊肿:(dermoid cyst):胚胎发育时期遗留于组织中的上皮细胞发展而形成囊肿,囊壁较厚,由皮肤和皮肤附件所构成,囊腔内有脱落的上皮细胞,皮脂腺,汗腺和毛发等结构,中医称“发瘤”。

表皮样囊肿:(epidermoid cyst):为胚胎发育时期由于损伤,手术使上皮细胞植入而形成,囊壁中没有皮肤附件者。

痣样基底细胞癌综合征(NBCCS):多发性角化囊肿同时伴发皮肤基底细胞痣(或基底细胞癌),分叉肋,眶距增宽,颅骨异常,小脑镰钙化等症状,称~~牙源性肿瘤:是由成牙组织,即牙源性上皮及牙源性间叶组织发生而来的一类肿瘤。

牙源性囊肿:发生与颌骨内与成牙组织或牙有关。

非牙源性囊肿:胚胎发育过程中残存与面突连接处的上皮发展而来。

交界痣:斑疹丘疹或结节、表面光滑无毛平坦或稍高与皮肤。

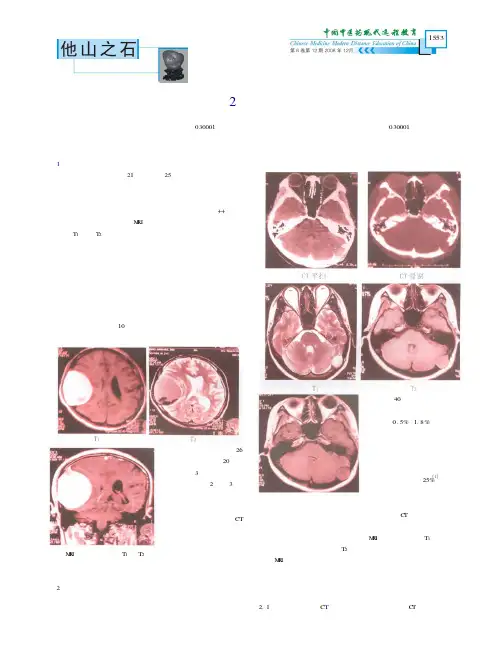

1553表皮样囊肿误诊2例报道及影像学诊断张自发山西医科大学在读研究生(030001)陈来照仝海波山西医科大学第一医院神经外科(030001)关键词:表皮样囊肿;病案;影像学1病例病例一:患者男,21岁。

入院25天前无明显诱因出现头痛伴恶心、呕吐,口服去痛片治疗无效,上述症状进行性加重。

查体:神志清楚,精神差,颅神经征(-),颈抵抗,脑膜刺激征阴性。

四肢肌力Ⅴ级,肌张力正常。

各腱反射(++),双侧病理征未引出。

入院行M RI检查示:右侧颞顶骨可见一类圆形短T1、等T2信号影突入颅内,其边界清楚,右侧颞顶骨板障信号消失,与病灶相邻处内板缘呈掀起状,增强扫描病灶周缘呈环状强化,相邻脑膜显着强化,右侧大脑半球受压明显。

入院后诊断为:右侧颞顶部脑膜瘤可能性大。

术中见:局部颅骨受压变薄,周边有骨质增生,局部硬膜变薄,肿物有包膜,包膜内可见褐色囊液,同时混有褐色泥沙样沉积物,切除包膜,切开硬膜,探查硬膜下腔,可见脑组织局部塌陷,脑搏动不良。

术中镜下全切包膜。

病理诊断:右侧颞顶部硬膜外表皮样囊肿。

术后病人症状消失,10天后痊愈出院。

术后随访一年,患者恢复好,无复发。

T1T2病例二:患者,女,26岁。

发现左枕部肿物20年,间断性头痛3年入院,查体:左枕部可触及一2㎝×3㎝肿物,质硬,有压痛,无红肿,粗测双眼视力下降,双手伸直见轻度震颤。

头颅CT示:左枕骨全层破坏,可见局部以等密度肿物取代。

头颅M R I示:左枕部等T1长T2信号影,位于脑外,增强后无强化。

术前诊断:左枕骨嗜酸性肉芽肿可能。

手术全切肿物,病理诊断:左枕骨板障内表皮样囊肿。

讨论表皮样囊肿亦称为胆脂瘤,起源于异位胚胎残余组织的外胚层组织。

一般无性别差异,可发生在任何年龄,其高峰病例二图片C T平扫C T骨窗T1T2年龄可在40岁。

一般认为表皮样囊肿的发病率为全脑肿瘤的0.5%~1.8%。

桥小脑角、鞍旁为其好发部位,也见于第四脑室、侧脑室、大脑、小脑和脑干,后者极少。

皮样囊肿与表皮样囊肿的超声诊断作者:刘洪涛卢漫来源:《中国现代医生》2009年第33期[摘要] 目的探讨皮样囊肿与表皮样囊肿的超声特点及诊断。

方法回顾性分析经病理证实的12例皮样囊肿与7例表皮样囊肿的超声表现。

结果 12例皮样囊肿超声表现为囊性团块,内部呈低弱或混合回声,壁厚11例,可见光点11例。

7例表皮样囊肿超声表现为囊性团块,壁薄,内部为无回声3例、低回声4例,可见光点5例。

结论皮样囊肿与表皮样囊肿超声表现有一定的特征性,认识其特征有助于对疾病的诊断。

[关键词] 皮样囊肿; 表皮样囊肿; 超声诊断[中图分类号] R604 [文献标识码] A [文章编号] 1673-9701(2009)33-82-02Ultrasound Diagnosis of Dermoid Cyst and Epidermoid CystLIU Hongtao1 LU Man21.Functional Division,the Affiliated Hospital of Sichuan Academy of Medical Sciences & Sichuan Provincial People's Hospital,Chengdu 610101,China;2.Ultrasounal Division,the AffiliatedHospital of Sichuan Academy of Medical Sciences & Sichuan Provincial People's Hospital,Chengdu 610072,China[Abstract] ObjectiveTo investigate the ultrasound characteristics of dermoid cyst and epidermoid cyst and their diagnosis. MethodsThe results of ultrasound manifestations were analysed in 12 patients with dermoid cyst and 7 patients with epidermoid cyst,and all the patients were confirmed pathologically. ResultsIn the 12 patients with dermoid cyst,ultrasound showed cystic lumps,weak or mixed with low internal echoes,and wall thickness and visible points in 11 patients. In the 7 patients with epidermal cyst,ultrasound showed cystic lumps and thin wall and the visible point in 5 cases,with internal echo-free in 3 cases and low-echo in 4 cases.ConclusionDermoid cyst and epidermoid cyst in ultrasonography have their own characteristics. Understanding the characteristics contributes to the diagnosis of the diseases.[Key words]Dermoid cyst; Epidermoid cyst; Ultrasonic diagnosis皮样囊肿(dermoid cyst)和表皮样囊肿(epidermoid cyst)在发病机制、病理解剖上均有不同,但二者超声却不易鉴别。

颅骨板障表皮样囊肿的影像诊断文华; 李黎明; 李武铭; 颜剑豪; 黄海玲【期刊名称】《《中国CT和MRI杂志》》【年(卷),期】2014(012)005【总页数】3页(P28-30)【关键词】表皮样囊肿; 磁共振成像; 病理学【作者】文华; 李黎明; 李武铭; 颜剑豪; 黄海玲【作者单位】广东省第二人民医院影像科广东广州510317【正文语种】中文【中图分类】R682.1+1颅骨板障表皮样囊肿(Intradiploic epidermoid cysts)来源于胚胎发育过程中残留于颅骨的静止的外胚层细胞。

大多数骨内的表皮样囊肿为先天性的,很少一部分由于外伤等原因造成表皮组织进入骨组织形成。

骨来源的表皮样囊肿颅骨最常见,其他一些部位例如末节指骨、上颌骨、胫骨及股骨也可见到[1-4]。

1 资料与方法1.1 一般资料 6例患者中,男4例,女2例,年龄21~55岁,平均40.32岁。

病程15天~10年,6例均以头部肿块就诊,3例伴有不同程度的头痛、头晕症状。

3例行头颅平片,汤氏位或切线位;4例行常规头颅CT平扫;6例患者均行MRI头颅常规及增强检查。

6例患者入院两周内均行手术切除,手术病理证实为颅骨板障来源表皮样囊肿。

1.2 设备与参数 X线片摄影应用GE Revolution TM XQ/I,XR/d直接数字化摄影机。

CT扫描采用GE Lightspeed Plus 16螺旋CT机,扫描范围为全头颅,扫描参数:120kV,200~300mA,层厚、层距5mm。

MR检查采用Siemens 1.5T(Magnetom VP;Siemens,Erlangen,Germany)扫描仪,使用头线圈,SE序列,T1WI:TR 450 ms,TE 14 ms,信号采集2次,T2W I:TR 5000ms,TE 128ms,信号采集4次,FLAIR:TR:8000,TE:120,层厚6.0~8.0mm,层间距0.2mm,矩阵为184×256。

颅内表皮样囊肿皮样囊肿畸胎瘤表皮样囊肿可位于硬脑膜外、硬脑膜下、蛛网膜下腔、脑实质内等。

大多位于硬脑膜内,以桥小脑角区最多见,其次为颅中窝、颅骨板障等,也可见于脑干和头皮。

其发病率是皮样囊肿的4—9倍,沿临近的蛛网膜下腔和脑池生长,常发生于椎管、后颅窝、脑干和鞍上池等部位。

CT扫描典型的影像学特征为均匀低密度区,CT值在-2~12之间,低于脑脊液值,形状不规则,多为孤立性病灶,有占位效应,强化扫描一般无明显增强。

MRI检查呈长T1、长T2信号。

一般认为表皮样囊肿呈“塑形”或“填充式”生长,不规则。

鞍旁者位于硬膜外,中颅凹为表皮样囊肿次常见部位,但仅占颅内表皮样囊肿7%。

瘤质不均匀致信号强度变化不定。

不均质性更著,可能与囊内蛋白成分较高,并与不同量的角化物等混合有关。

邻近骨质受压变形、变薄,常见高密度、T1高信号及囊壁强化(推测鞍旁表皮样囊肿缺乏血脑屏障,但邻近硬脑膜,可能有细小的脑膜血管到达囊壁)。

颅内皮样囊肿是罕见的先天性肿瘤。

好发于中线及中线旁,如鞍旁,亦可见于颅缝及脑室内。

鞍旁皮样囊肿是胚胎残余组织形成的先天性肿瘤。

原因是在妊娠3~5周时外胚层表面与神经管分离不全,而被包埋于神经管内。

与表皮样囊肿不同,皮样囊肿内含有皮肤附件,如毛发、毛囊、汗腺、皮脂腺等中胚层组织,易被误以为起源于外胚层和中胚层,实际起源于胚胎早期的外胚层。

常于30岁左右出现症状,癫痫和头痛是最常见的临床表现,也有皮样囊肿自发破裂导致的化学性脑膜炎、血管痉挛、脑梗死甚至脑积水。

CT表现为鞍旁低密度影,有均匀较厚的囊壁,囊壁可发生钙化。

由于皮样囊肿囊壁较厚,因此周边较规整。

囊内容物在T1FLAIR上可以为完全低信号,介于脑脊液和脑实质信号之问;也可以为混杂低高信号。

这主要是由于内容物的不同成分所致,低信号的组织主要为干酪样组织,略带油腻,由脱落细胞堆积而成,含有大量胆固醇结晶;高信号表示为高浓度的蛋白成分或含有较多游离脂肪成分。

表⽪样囊肿表⽪样囊肿(epidermoid cyst),⼜名表⽪样瘤、上⽪样瘤、胆脂瘤或珍珠瘤。

该病较少见,占颅内肿瘤的0.5%-1.8%,可发⽣于任何年龄,多见于中青年,⽆明显性别差异,好发于桥⼩脑⾓及鞍旁,可以多发,⽣长缓慢,所以常在40岁左右才发现,另外约有25%发⽣在颅⾻板障和脊柱。

肿瘤起源于异位胚胎残余组织的外胚组织,是胚胎晚期在继发性脑细胞形成时,将表⽪带⼊的结果,也有⼈提出外伤起因的学说。

此类肿瘤特征的外貌,为⾊泽洁⽩的带有珍珠光泽的块状肿物,表⾯不规则,⼩结节状;瘤壁薄⽽透明,内容物为⾖渣样略带油腻的脱屑细胞堆积⽽成。

肿瘤⽣长缓慢,但对周围组织破坏较强,也有炎症作⽤,表现为反复发作的⽆菌性脑膜炎。

⼀、临床表现临床上⽆特征性症状,常因肿瘤部位不同⽽出现相应临床表现,但不论肿瘤部位,常有精神症状,另有50%常有癫痫发作的症状(⼀)桥⼩脑⾓表⽪样囊肿主要代表症状为三叉神经痛,部分有患侧⽿鸣、⽿聋、晚期出现桥⼩脑⾓综合征。

神经系统检査发现第Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ脑神经功能障碍,但⼩脑体征不明显。

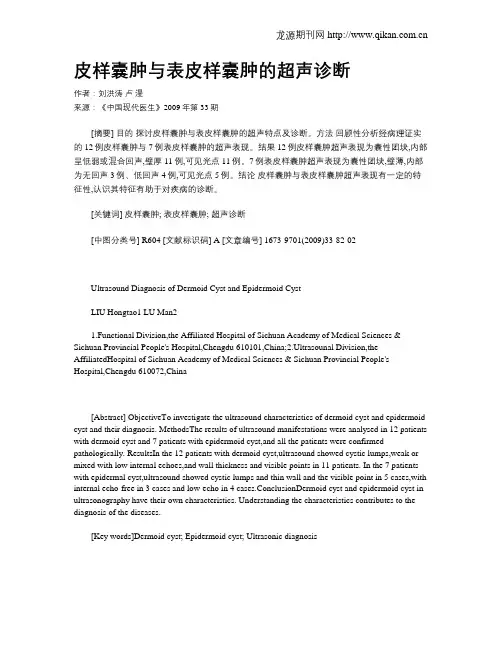

【男性,28岁。

发作性左侧⾯部针刺样疼痛17天。

】颅脑MRI⽰:图A-C,左侧桥⼩脑⾓区囊性占位,边界清楚,见占位效应,脑⼲、⼩脑及四脑室明显受压,占位周围⽔肿不明显:横断⾯T2WI(图A)呈脑脊液样均匀⾼信号,T1WI(图B)呈低信号,DWI(图C)呈明显⾼信号:图D-F,横、冠、⽮状位增强扫描⽰囊性占位及囊壁均⽆明显强化。

诊断:左侧桥⼩脑⾓区占位,考虑表⽪样囊肿。

诊断依据:①囊性均质占位;②边界清楚,脑实质及颅⾻⽆侵犯,考虑为良性占位;③DWI呈⾼信号;④增强后病灶及囊壁均⽆明显强化,说明病变⽆⾎供。

下图为患者病理证实的表⽪样囊肿:(⼆)鞍区表⽪样囊肿早期主要症状为视⼒减退,视野缺损,久之可出现视神经萎缩。

少数病⼈可有内分泌障碍。

【男性,36岁。

主诉:反复短暂失神发作1年,加重1天】颅脑MRI CT平扫⽰:图A-D,右侧鞍旁见类椭圆形囊样占位,边界清楚,囊壁可见,周围见脑⽩质挤压征,瘤周⽆⽔肿:横断⾯T2WI(图A)及T1WI(图B)信号不均匀,脂肪抑制(图C)呈低信号:DWI(图D)呈低信号:图E-F,横、冠状位增强⽰病灶内⽆明显强化,囊壁呈环形强化,⽮状位⽰肿块向上⽣长呈哑铃状:图G,横断⾯CT平扫⽰,病灶呈极低密度,CT值约-67HU,边界清楚,囊壁可见钙化:图H,⽮状位CT增扫⽰病灶⽆明显强化。

2011,30(8):1245.[3]胡超,蔡林,雷军,等.右肩胛部巨大透明细胞肉瘤一例报告[J].中国骨肿瘤骨病,2011,10(5):528-529.[4]倪恩珍,王亚非.左侧膝部透明细胞肉瘤一例[J].中华放射学杂志,2009,43(6):584.[5]李福生,徐绍年,杜振广,等.臀部软组织透明细胞肉瘤一例报告[J].中国骨与关节杂志,2013,2(11):659-660.[6]ChungEB,EnzingerFM.Malignantmelanomaofsoftparts:areassessmentofclearcellsarcoma[J].AmJSurgPathol,1983,7(5):405-413.[7]商冠宁,孙平,赵岩,等.软组织透明细胞肉瘤临床进展[J].现代生物医学进展,2010,10(16):3166-3168.[8]WeissSW,GoldblumJR.EnzingerandWeiss’ssofttissuetumors[M].4thed.St.Louis,Mosby,2001.1241-1250.[9]JacobsIA,ChangCK,GuzmanG,etal.Clearcellsarcoma:aninstitutionalreview[J].AmSurg,2004,70:300-303.[10]马平,魏谨,高福平.原发性拇指透明细胞肉瘤临床病理分析及文献复习[J].现代肿瘤医学,2013,21(4).862-863.(收稿日期:2015-02-03 修回日期:2015-11-30)(本文编辑:任德印)·短篇报告·左侧会厌谿表皮囊肿1例Epidermoidcystoftheleftepiglotticvallecula:onecasereport张 杰,叶惠龙(福建中医药大学附属厦门第三医院胸外科 福建 厦门 361199) 【关键词】 表皮囊肿;会厌谿;磁共振成像 中图分类号:R730.269;R445.2 文献标识码:B 文章编号:1006-9011(2016)01-0187-02 患者 男,44岁。

表皮样囊肿(Epidermoid Cyst)影像诊断

[病因病理]

表皮样囊肿也称为胆脂瘤或珍珠瘤,是由神经管闭合期间外胚层细胞移行异常所致,占原发性颅内肿瘤的1%,好发于青壮年,以脑桥小脑角区最为常见,其次为鞍上池、四叠体、颅中窝及脑室系统亦可以发生于颅骨板障内。

表皮样囊肿囊壁薄,由一层表皮组织形成。

囊内由上皮碎屑、角蛋白和胆固醇组成。

[临床表现]

症状发展缓慢,病程可长达数十年。

临床症状体征与肿瘤部位有关,脑桥小脑角区肿瘤多以三叉神经痛为首发症状;颅中窝肿瘤主要表现为三叉神经损害症状;大脑半球肿瘤常有癫痫发作、轻偏瘫;小脑半球肿瘤常有共济失调;鞍区肿瘤表现为缓慢进展性视力减退。

[影像学表现]

1.CT表现:

(1)呈均匀或不均匀的低密度改变,CT值0-15HU,边缘清楚。

(2)有两种形态:

①扁平型:形态不规则,肿瘤沿蛛网下腔蔓延,“见缝就钻”为其特点。

②团块型:多位于硬膜外,呈球形,为混杂密度。

(3)肿瘤可有钙化,但不常见,多位于囊壁上,亦可在囊内。

(4)脑桥小脑角池、环池、四叠体池的肿瘤可致脑干受压、变形;

(5)增强扫描时病灶不强化,偶见边缘轻度弧形增强。

2.MR表现:

①鞍上池或桥小脑角池类圆形或不规则病变,边缘锐利。

②T1加权绝大部分为均匀的低信号,少数由于瘤体内含液态胆固醇或出血而呈高信号影。

T2加权呈明显的、均匀一致的高信号影,高于脑脊液信号。

③肿瘤包膜于T1加权呈中等信号,T2加权呈高信号影。

④增强检查无强化效应。

[鉴别诊断]

①畸胎瘤:为混杂有脂肪密度的肿块。

②皮样囊肿:居中线部位,病灶密度较均匀,常低于脑脊液,而且发病率较低。

③蛛网膜囊肿:密度与脑脊液相似,且均匀,常呈圆形或卵圆形,形态较规则,没有见缝就钻的特点。