激光全息技术及其发展

- 格式:docx

- 大小:14.44 KB

- 文档页数:2

全息技术的发展历史及其应用前景Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT全息技术的发展历史及其应用前景整理By:标准时间3本文主要介绍全息技术的工作原理、发展历史及应用前景。

1.全息技术的工作原理全息技术利用了光的干涉原理来记录物光波并利用光的衍射原理来再现物光波,因此其工作过程主要分为全息记录和全息图的再现。

本文以激光全息照相为例说明其工作原理。

全息记录全息记录利用了光的干涉原理,因此要求记录的光源必须是相干性能很好的激光。

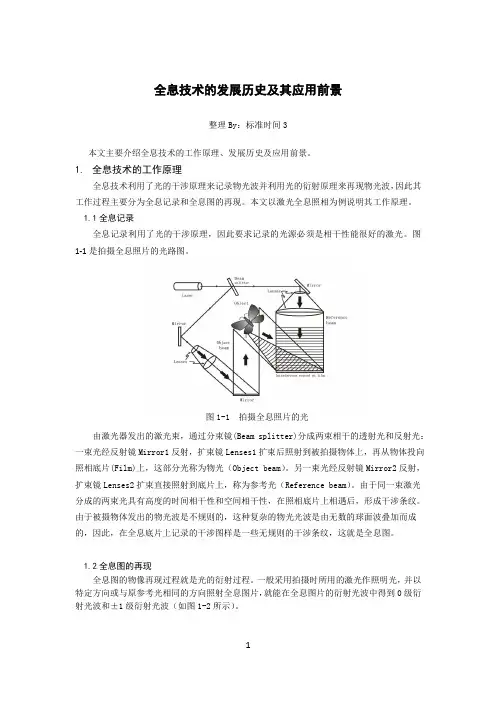

图1-1是拍摄全息照片的光路图。

由激光器发出的激光束,通过分束镜(Beam splitter)分成两束相干的透射光和反射光:一束光经反射镜Mirror1反射,扩束镜Lenses1扩束后照射到被拍摄物体上,再从物体投向照相底片(Film)上,这部分光称为物光(Object beam)。

另一束光经反射镜Mirror2反射,扩束镜Lenses2扩束直接照射到底片上,称为参考光(Reference beam)。

由于同一束激光分成的两束光具有高度的时间相干性和空间相干性,在照相底片上相遇后,形成干涉条纹。

由于被摄物体发出的物光波是不规则的,这种复杂的物光光波是由无数的球面波叠加图1-1 拍摄全息照片而成的,因此,在全息底片上记录的干涉图样是一些无规则的干涉条纹,这就是全息图。

全息图的再现全息图的物像再现过程就是光的衍射过程。

一般采用拍摄时所用的激光作照明光,并以特定方向或与原参考光相同的方向照射全息图片,就能在全息图片的衍射光波中得到0级衍射光波和±1级衍射光波(如图1-2所示)。

图1-2中,把拍好的全息照片放回底片架上,遮挡住光路中的物光,移走光路中的被拍物体,只让参考光照在全息图片上。

这样在拍摄物体方向可看到物的虚像,在全息照片另一侧有一个与虚像共轭的对称实像(不易观察到),这是最简单的再现方法。

2.全息技术的发展历史全息照相技术是1948年英国科学家丹尼斯?伽伯(Dennis Gabor)为改善电子显微镜成像质量提出的重现波前的理论,并因此获得了诺贝尔奖。

全息技术的原理、分类详解、应用领域、发展历史及其未来发展趋势目录一、什么是全息投影 (1)二、全息技术的原理 (2)三、全息投影分类 (4)四、全息技术的应用 (16)五、3D全息投影之幻影成像系统介绍 (23)六、3D全息投影价格是多少: (29)七、发展历史及其未来趋势 (29)一、什么是全息投影全息投影技术是近些年来流行的一种高科技技术,它是采用一种国外进口的全息膜配合投影再加以影像内容来展示产品的一种推广手段.它提供了神奇的全息影像,可以在玻璃上或亚克力材料上成像。

这种全新的互动展示技术将装饰性和实用性融为一体,在没有图像时完全透明,给使用者以全新的互动感受,成为当今一种最时尚的产品展示和市场推广手段。

全息投影设备包括:全息投影仪,全息投影幕,全息投影膜,全息投影内容制作等。

航天科工数字展示事业部提供3D 全息投影成像系统项目策划、3D全息投影成像展示内容制作、3D全息投影成像息设备集成、3D全息投影成像系统安装调试、3D全息投影成像技术支持等,很高兴和朋友们一起研究、探讨3D 全息投影的相关技术,137 **** **** 刘工QQ:594353024 航天科工系统仿真数字展示事业部。

二、全息技术的原理全息投影技术是利用干涉和衍射原理记录并再现物体真实的三维图像的记录和再现的技术.其第一步是利用干涉原理记录物体光波信息,此即拍摄过程:被摄物体在激光辐照下形成漫射式的物光束;另一部分激光作为参考光束射到全息底片上,和物光束叠加产生干涉,把物体光波上各点的位相和振幅转换成在空间上变化的强度,从而利用干涉条纹间的反差和间隔将物体光波的全部信息记录下来。

记录着干涉条纹的底片经过显影、定影等处理程序后,便成为一张全息图,或称全息照片;其第二步是利用衍射原理再现物体光波信息,这是成象过程:全息图犹如一个复杂的光栅,在相干激光照射下,一张线性记录的正弦型全息图的衍射光波一般可给出两个象,即原始象(又称初始象)和共轭象.再现的图像立体感强,具有真实的视觉效应.全息图的每一部分都记录了物体上各点的光信息,故原则上它的每一部分都能再现原物的整个图像,通过多次曝光还可以在同一张底片上记录多个不同的图像,而且能互不干扰地分别显示出来。

全息技术的原理及应用现状引言全息技术是一种记录和再现三维空间中物体的光学技术,通过使用干涉和衍射原理,可以将物体的完整三维信息记录在一张平面上,然后再通过光的照射将其再现出来。

全息技术广泛应用于各个领域,包括科学研究、医学、艺术等。

本文将介绍全息技术的原理以及其在不同领域的应用现状。

全息技术的原理全息技术的原理基于光的干涉和衍射现象。

当一束激光照射到物体上时,物体会对光进行散射,产生波前形状。

然后,将物体放在光敏材料上,再次用同一波长和相干性的光照射,光将被散射和干涉,形成一个复杂的光场。

通过光场的干涉和衍射,可以记录下物体的三维信息。

全息技术的记录过程1.激光照射:将一束激光照射到物体上。

2.光的散射:物体对激光进行散射,形成波前形状。

3.干涉记录:将散射光与参考光(激光)进行干涉,形成干涉图样。

4.光敏材料的记录:将干涉图样记录在光敏材料上。

5.固定显影:用化学处理将记录在光敏材料上的图样固定。

全息技术的再现过程1.激光照射:将同一波长和相干性的激光照射在光敏材料上。

2.衍射复现:照射光通过光敏材料,衍射生成原始物体的复原波前。

3.人眼观察:人眼通过观察这个复原波前,再现出原始物体的三维信息。

全息技术在科学研究中的应用全息技术在科学研究中发挥了重要的作用,以下是一些主要应用:1.显微镜技术的改进:全息显微镜能够实现超分辨率成像,使得科学家能够观察到更细微的结构和细胞。

全息显微镜在生物医学研究中有很大的应用潜力。

2.全息光刻技术:全息光刻技术是一种制备微纳米结构的关键技术。

它可以将光的干涉和衍射原理应用于光刻工艺中,实现高分辨率和高精度的微纳米结构制造。

3.全息光学存储:全息光学存储是一种基于全息技术的数据存储技术,可以实现大容量、高速的数据存储。

它在信息技术领域有着广泛的应用前景。

全息技术在医学中的应用全息技术在医学领域有着广泛的应用,以下是一些主要应用:1.医学成像:全息技术可以实现三维医学成像,提供更准确的诊断信息。

全息投影技术的原理及发展全息投影技术是一种利用光学原理和计算机技术实现的一种三维投影技术。

它可以在空间中生成一个虚拟的三维图像,使观察者能够从不同角度观察并与之进行交互。

全息投影技术已经在科技、医学、教育、娱乐等领域得到了广泛应用,并且有着广阔的发展前景。

全息投影技术的原理是基于光的干涉和衍射现象,通过在透明介质中记录和重现光的干涉图案来实现。

在记录全息图时,激光束照射在被记录物体上,经过衍射和干涉产生一个干涉图案,然后将这个图案记录在介质中。

在重现全息图时,另一个激光束照射到记录介质上,光束经过衍射和干涉形成一个三维的立体光场,从而实现了三维图像的投影。

全息投影技术的发展可以追溯到20世纪60年代。

当时,德国物理学家勒特在研究激光的特性时偶然发现了全息图的形成原理。

之后,全息投影技术得到了越来越多的研究者关注和发展。

1962年,美国物理学家佩尔夫斯基第一次提出了全息投影的概念,并且制作出了全息图。

1964年,丹麦物理学家吉尔斯·特雷弗提出了用分区全息来减少全息图的失真,并且成功实现了分区全息的制作。

这两次突破为全息投影技术的发展奠定了基础。

随着计算机技术的发展,全息投影技术也得到了进一步的改进和完善。

传统的全息投影技术需要用大型激光设备进行照射和投影,操作较为复杂,而且成本较高。

而随着计算机技术的普及和进步,人们开始将计算机与全息投影技术相结合,开发出了更加方便实用的全息投影系统。

现代的全息投影技术基于可编程的计算机生成全息图像,通过投影仪实现图像的展示,大大提高了全息投影技术的易用性和可操作性。

同时,显示设备相关技术的进步,如透明显示屏、VR/AR技术等,也为全息投影技术的发展提供了更广阔的空间。

全息投影技术在科技、医学、娱乐等领域有着广泛的应用前景。

在科技领域,全息投影技术被应用于虚拟实境、增强现实、三维模型展示等方面,为科研、教学等提供了新的工具和手段。

在医学领域,全息投影技术能够生成医学图像的立体投影,有助于医生更好地观察和分析疾病,并且可以用于医学教学、手术模拟等方面。

浅谈激光全息照相技术及其应用全息照相技术起源于二十世纪四十年代,英国科学家伽佰第一次获得了全息图及其再现像,为全息术的发展奠定了基础。

十几年后激光的出现,为全息提供了相干性很好的光源,激光全息照相技术得到了飞速的发展和广泛的应用。

从80年代激光全息技术传入我国并发展于防伪领域,90年代为激光全息防伪的鼎盛时期。

我们应用最多的激光全息图像是激光彩虹模压全息图,下面浅谈一下激光彩虹模压全息图的相关技术原理。

一、激光全息照相技术激光全息照相技术用途最广泛的是用来制作彩虹全息图,其制作过程分三阶段来完成,即激光全息照相母版制作、电铸金属模压版、彩虹全息图模压复制。

在这里,我们对这三阶段分别进行简单介绍。

1、激光全息照相原理激光全息照相是指用激光干涉的方法将我们需要的物体图像信息记录于感光载体上,再经过光的衍射等技术处理形成在可见光下也能再现的彩虹全息图的过程。

简单的说,激光全息照相就是干涉记录和衍射再现。

干涉记录激光器发出的相干性很好的激光束经过分光镜分为两束光,一束光被称为参考光,经过反射镜、扩束镜后照射在感光载体上(一般是光致抗蚀剂的光刻胶版);另一束光被称为物光,经过光学镜组后照射在物体上,经过物体反射后的物光携带着物体的光信息,与参考光相遇在感光载体上,并在感光载体上形成干涉条纹。

这个干涉条纹记载了我们拍照物体的全部信息,包括光强信息和位相信息。

这个感光载体经过显影、定影,就是我们拍摄的激光全息照片。

这种照片在普通光照下是看不见图像的,只有在激光参考光束的照射下才能看见全息图像。

要想在普通光源条件下也能欣赏到精美的全息图,就必须进行第二步的拍摄过程,即衍射再现。

衍射再现激光器发出的光一分为二,一束再现光束(也就是二次拍摄的物光束)照射在第一步中得到的激光全息照片上,并在激光全息照片前面放一块开有水平狭缝的挡板,透过激光全息照片的再现光束穿过狭缝,照射到另一块新的感光载体上,并记录了激光全息照片的光信息;而另一束参考光与再现光相遇在新的感光载体上,也形成了含有光信息的干涉条纹。

全息术的历史与发展回顾了全息术的历史,阐述了全息术的基本原理,然后介绍了全息术在实际中的应用及其发展方向。

标签:全息术;干涉计量;全息存储;显示全息;模压全息我们看到的世界是三维的、彩色的,这是因为每个物体发射的光被人眼接受时,光的强弱、射向和距离、颜色都不同。

从波动光学的观点看,是由于各物体发射的特定的光波不同,光的特征主要取决于光波的振幅(强弱),位相(同相面形状)和波长(颜色)。

如果能得到景物光波的完全特征,就能看到景物逼真的三维像,这就是全息术。

全息术诞生到现在60年来取得了很大的进展,已被广泛地应用于近代科学研究和工业生产中。

1 全息术的历史和发展阶段1948年,丹尼斯·盖伯提出一种记录光波振幅和相位的方法,随后用实验证实这一想法,即全息术,并制成世界上第一张全息图。

盖伯本来是为提高电子显微镜的分辨率而提出的设想,虽然未能用电子波证实其原理,但用可见光证实了。

从第一张全息照片制成到20世纪50年代末期,全息图制作具有以下共同特点:全息图都是用汞灯作为光源;而且是所谓同轴全息图,即物光和参考光在一条光路上得到的全息图。

这一时期的全息图被称为第一代全息图,标志着全息术的萌芽。

第一代全息图存在两个严重问题,一个是再现的原始像和共轭像分不开,另一个是光源的相干性太差。

因此在这十多年中,全息术进展缓慢。

1960年激光的出现,提供了一种高相干度光源,为全息技术发展提供了可能。

针对第一代全息技术出现的问题,利思和乌帕特尼克斯(1962)提出,将通信理论中的载频概念推广到空域中,用离轴的参考光与物光干涉形成全息图,再利用离轴的参考光照射全息图,使全息图产生三个在空间互相分离的衍射分量,其中一个复制出原始物光。

该方法被称为离轴全息术,这是全息术发展的第二阶段。

第二代全息术解决了光源的问题,并且在立体成像、干涉计量检测、信息存贮等应用领域中获得巨大进展,但是激光再现的全息图失去了色调信息。

科学家们开始致力于研究第三代全息图到。

激光全息摄影发展史全息摄影亦称:“全息照相”,一种利用波的干涉记录被摄物体反射(或透射)光波中信息(振幅、相位)的照相技术。

全息摄影是通过一束参考光和被摄物体上反射的光叠加在感光片上产生干涉条纹而成。

全息摄影不仅记录被摄物体反射光波的振幅(强度),而且还记录反射光波的相对相位。

1948年英藉匈牙利物理学家丹尼斯·盖伯为了提高电子显微镜的分辨本领提出了全息术的最初设想。

随后,他采用汞灯作光源,首次拍摄了第一张全息照片(即全息图),并获得了相应的再现像,从而创立了全息术(为此,他于1971年得到了诺贝尔物理学奖)。

但是由于当时缺乏明亮的相干光源(激光器),全息图的成像质量很差。

在上个世纪50年代里,这方面的工作进展相当缓慢。

直到60年代出现激光这一相干强光源之后,全息术才得以迅速发展,成为现代光学中十分活跃的分支.1962年随着激光器的问世,利思和乌帕特尼克斯(Leith and Upatnieks)在盖伯全息术的基础上引入载频的概念,发明了离轴全息术,有效地克服了当时全息图成像质量差的主要问题——孪生像,三维物体显示成为当时全息术研究的热点,但这种成像科学远远超过了当时经济的发展,制作和观察这种全息图的代价是很昂贵的,全息术基本只是一个需要高昂经费来维持的实验.1969年本顿(Benton)发明了彩虹全息术,掀起以白光显示为特征的全息三维显示新高潮。

彩虹全息图是一种能实现白光显示的平面全息图,与丹尼苏克(Denisyuk)的反射全息图相比,除了能在普通白炽灯下观察到明亮的立体像外,还具有全息图处理工艺简单、易于复制等优点。

把彩虹全息术与当时发展日趋成熟的全息图模压复制技术结合起来便形成了目前风靡世界的全息印刷产业,产生了全息信用卡、全息商标、全息钞票、全息卡通、全息装饰材料、甚至全息服装等保安防伪及装璜装饰的全息图新应用。

因此可以说彩虹全息术的发明才真正使全息防伪成为可能。

经过数十年发展,激光全息防伪产品也从最初的全息防伪标识逐步升级发展为第二代、第三代甚至第四代激光防伪技术。

激光全息无损检测技术的应用现状及发展趋势一、前言无损检测是以不损坏构件或产品为前提,来检测构件或产品的某些物理、力学参量,以便确定其含有缺陷的性质,以及对结构性能带来的影响。

它可以预测构件或产品是否满足工程使用要求,或在生产过程中进行监控,以保证产品满足设计要求。

激光全息无损检测是无损检测技术中的一个新分支,是60年代末期发展起来的,是全息干涉计量技术的重要应用之一。

多年来,激光全息无损检测的理论、技术、照相系统和图像处理系统都有了很大发展,在航空航天工业中,对复合材料、蜂窝夹层结构、叠层结构、航空轮胎和高压管道容器的检测具有某些独到之处,解决了用其他方法无法解决的问题。

脉冲激光器出现之后,消除了全息干涉过程中的隔振要求。

这就使激光全息无损检测技术应用到工业生产现场成为可能。

目前,由于视频拷贝和计算机图像处理技术的迅速发展,全息干涉条纹图像可以通过CGD摄像机,快速、准确地输入计算机进行数字图像处理,满足无损检测技术的各种需要。

甚至可以通过信息高速公路进行远距离传输,把畸变全息干涉条纹图像传到专家办公室,由他们来对缺陷作出共同的诊断。

由此可以预测,在不久的将来,全息无损检测与CCD摄像、计算机数字图像实时处理技术相结合,通过信息高速公路传输,将把这一技术推向新的发展高潮。

二、国内发展现状激光全息无损检测技术在我国的应用始于1974年。

当时天津大学与南昌洪都机械厂合作,用He—Ne激光器为光源,研制了一台JD—II型全息干涉仪,用于强-5飞机上铝面板蜂窝夹层结构的检测。

紧接着航空航天部门的一些主要厂所院校掀起了一股研究激光全息无损检测的热潮。

先后有峨呢机械厂、松陵机械厂、303所、西工大、哈工大、606所、621所、703所、529厂、南昌航院等单位对一些常规方法难以检测的零部件,用激光全息干涉法进行了检测研究。

如碳纤维面板金属蜂窝夹层结构、直升机旋翼后段、玻璃纤维胶结中锥雷达罩、硼纤维复合材料、碳纤维喇叭内壁纯金镀层、密封橡胶油垫、固体火箭发动机推进火药柱包覆层、运载火箭姿态发动机燃烧室、高压管路、压力容器、印刷电路板焊点缺陷检测等,并取得了可喜的进展。

全息技术的发展历史及其应用前景整理By:标准时间3本文主要介绍全息技术的工作原理、发展历史及应用前景。

1.全息技术的工作原理全息技术利用了光的干涉原理来记录物光波并利用光的衍射原理来再现物光波,因此其工作过程主要分为全息记录和全息图的再现。

本文以激光全息照相为例说明其工作原理。

1.1全息记录全息记录利用了光的干涉原理,因此要求记录的光源必须是相干性能很好的激光。

图1-1是拍摄全息照片的光路图。

图1-1 拍摄全息照片的光由激光器发出的激光束,通过分束镜(Beam splitter)分成两束相干的透射光和反射光:一束光经反射镜Mirror1反射,扩束镜Lenses1扩束后照射到被拍摄物体上,再从物体投向照相底片(Film)上,这部分光称为物光(Object beam)。

另一束光经反射镜Mirror2反射,扩束镜Lenses2扩束直接照射到底片上,称为参考光(Reference beam)。

由于同一束激光分成的两束光具有高度的时间相干性和空间相干性,在照相底片上相遇后,形成干涉条纹。

由于被摄物体发出的物光波是不规则的,这种复杂的物光光波是由无数的球面波叠加而成的,因此,在全息底片上记录的干涉图样是一些无规则的干涉条纹,这就是全息图。

1.2全息图的再现全息图的物像再现过程就是光的衍射过程。

一般采用拍摄时所用的激光作照明光,并以特定方向或与原参考光相同的方向照射全息图片,就能在全息图片的衍射光波中得到0级衍射光波和±1级衍射光波(如图1-2所示)。

图1-2 全息图的物象再现示意图1-2中,把拍好的全息照片放回底片架上,遮挡住光路中的物光,移走光路中的被拍物体,只让参考光照在全息图片上。

这样在拍摄物体方向可看到物的虚像,在全息照片另一侧有一个与虚像共轭的对称实像(不易观察到),这是最简单的再现方法。

2.全息技术的发展历史全息照相技术是1948年英国科学家丹尼斯•伽伯(Dennis Gabor)为改善电子显微镜成像质量提出的重现波前的理论,并因此获得了诺贝尔奖。

全息技术的发展与应用全息技术是一种新兴的技术,它可以记录并再现三维空间中的所有信息,包括光的强度、相位和方向。

随着科技的不断进步,全息技术在许多领域得到了广泛的应用。

本文将从全息技术的发展历程、原理、应用以及未来展望等方面进行探讨。

一、全息技术的发展历程全息技术大致可以分为两个阶段。

第一阶段是20世纪60年代初,当时的全息技术只能通过银盐摄影实现。

这种方法需要采用巨大而昂贵的光学设备,通过拍摄静态的全息图像进行真实感的再现。

但是,这种全息技术存在一些缺陷,例如成本高、生产效率低和复杂性等等。

第二个阶段是20世纪70年代,红色激光光源的发明和数码化图像技术的应用推动了全息技术的进一步发展。

这种基于数码化技术的全息技术可以快速地记录和再现三维图像,同时还可以实现全息图像在数字设备上的存储和编辑。

二、全息技术的原理全息技术的原理是用激光束将场景记录在光敏材料上,然后再用激光束重建场景。

具体而言,全息图像是由两部分组成的:物体波和参考波。

物体波是由物体本身发出的光产生的,而参考波是由一个相干光源产生的。

物体波和参考波的干涉图形被记录在光敏材料上,这样就形成了一个全息图像。

当参考光源被重新照射到全息图像上时,就能够重建出物体的三维图像。

全息技术所得到的图像不仅具有空间信息,而且还具有光学信息,可以实现从各个角度对物体的观察。

三、全息技术的应用全息技术的应用领域非常广泛。

下面将列举一些例子。

1. 全息照相术全息技术的起源之一就是全息照相术。

由于全息图像具有空间信息和光学信息,因此在航空、军事、医学、建筑和机器视觉等领域得到广泛的应用。

在医学方面,全息技术可以用于记录和重建人体器官的三维形状,以及用于诊断和治疗。

2. 全息投影全息投影可以让人们在真实场景中体验虚拟内容。

使用全息投影技术可以实现在会议室中远程视频通信,让人们感觉他们正在同一个地方参加会议。

此外,在艺术和文化方面,全息技术也可以用于创造3D艺术品和展示画廊。

全息技术的发展现状和未来趋势在当前科技快速发展的时代,全息技术是一种备受关注的前沿技术。

全息技术能够从更全面、更直观的角度向人们展示真实的物体,使得人们无需亲身接触,就能够感受到物体的质感和纹理。

本文将对全息技术的现状和未来趋势进行探讨。

一. 全息技术的历史全息技术源于20世纪60年代初期,当时,激光技术的出现为全息技术的发展提供了坚实的技术基础。

1962年,雷·普鲁茨(Raymond Devereaux)发明了全息技术的基本概念,开启了全息技术的研究之路。

60年代末至70年代初期,全息照相机被应用于珠宝首饰等领域,使得珠宝首饰的展示更加生动形象。

80年代前期,全息技术被应用到了电子显微镜的记录中,使得电子显微镜获得了更为逼真的成像效果,大大提高了物体的观察效率。

90年代以来,全息技术已经应用到了多个领域,如教育、医疗、娱乐等。

二. 全息技术的发展现状在现实生活中,我们可以看到越来越多的物体呈现出3D效果。

这些3D效果的背后就是全息技术的应用。

全息技术已经广泛应用于电视、电影、游戏、广告、户外传媒等领域。

光学厂商和电子产品厂商也开始推出各种全息技术产品,如3D飘移眼球显示器、3D全息图像会议系统、3D全息影院等。

同时,一些高校和科研机构也在积极研究全息技术。

中国科学院上海光学精密机械研究所在全息技术领域取得了重要的进展,他们研究开发了数字全息技术中的计算机生成全息(CGH)技术和精密全息实验装置等高新技术。

美国普林斯顿大学的学者也在研究全息技术的应用,他们利用全息技术制作了毫米空气穿孔保险丝,该保险丝的加热能够使其自动切断电流,起到自动保护电路的作用。

三. 全息技术的未来趋势随着智能手机、平板电脑、VR眼镜等终端设备的快速普及,人们对于虚拟现实的需求越来越高。

而全息技术能够将现实物体直观呈现在眼前,将现实世界与虚拟世界无缝对接。

因此,全息技术将成为未来虚拟现实领域的重要技术之一。

全息技术还有望应用于医学领域。

全息技术的发展历史及其应用前景整理By :标准时间3本文主要介绍全息技术的工作原理、发展历史及应用前景。

1. 全息技术的工作原理全息技术利用了光的干涉原理来记录物光波并利用光的衍射原理来再现物光波,因此其工作过程主要分为全息记录和全息图的再现。

本文以激光全息照相为例说明其工作原理。

1.1全息记录全息记录利用了光的干涉原理,因此要求记录的光源必须是相干性能很好的激光。

图1-1是拍摄全息照片的光路图。

由激光器发出的激光束,通过分束镜(Beamsplitter)分成两束相干的透射光和反射光:一束光经反射镜Mirror1反射,扩束镜Lenses1扩束后照射到被拍摄物体上,再从物体投向照相底片(Film)上,这部分光称为物光(Objectbeam )。

另一束光经反射镜Mirror2反射,扩束镜Lenses2扩束直接照射到底片上,称为参考光(Referencebeam )。

由于同一束激光分成的两束光具有高度的时间相干性和空间相干性,在照相底片上相遇后,形成干涉条纹。

由于被摄物体发出的物光波是不规则的,这种复杂的物光光波是由无数的球面波叠加而成的,因此,在全息底片上记录的干涉图样是一些无规则的干涉条纹,这就是全息图。

1.2全息图的再现全息图的物像再现过程就是光的衍射过程。

一般采用拍摄时所用的激光作照明光,并以特定方向或与原参考光相同的方向照射全息图片,就能在全息图片的衍射光波中得到0级衍射光波和±1级衍射光波(如图1-2所示)。

图1-1拍摄全息照片的光路图1-2全息图的物象再现示意图图1-2中,把拍好的全息照片放回底片架上,遮挡住光路中的物光,移走光路中的被拍物体,只让参考光照在全息图片上。

这样在拍摄物体方向可看到物的虚像,在全息照片另一侧有一个与虚像共轭的对称实像(不易观察到),这是最简单的再现方法。

2.全息技术的发展历史全息照相技术是1948年英国科学家丹尼斯伽伯(DennisGabor)为改善电子显微镜成像质量提出的重现波前的理论,并因此获得了诺贝尔奖。

全息技术的发展与应用全息技术是一种记录和重现真实物体的三维图像的技术。

它通过利用光的干涉和衍射原理,结合激光光束的特性,将物体所反射、散射和透射的光波信息进行记录,并利用光的传播规律和干涉衍射原理进行重现,从而形成一种具有空间立体感的图像。

全息技术的发展历程主要可以分为早期全息技术的发展和现代全息技术的发展两个阶段。

早期全息技术的发展始于20世纪40年代末期,主要应用于科学研究领域。

全息术的奠基人丹尼尔·沃雷称其为“全息术(Holography)”,并于1948年发表了全息术的理论论文,开创了全息技术的先河。

在全息术的初期,由于技术设备和材料的限制,全息技术的应用受到一定的局限性。

随着科学技术的不断发展,全息技术开始进入现代全息技术阶段,逐渐应用于许多领域。

全息技术作为一种高度精确的三维成像技术,被广泛应用于测量、显示和存储等领域。

在测量领域,全息技术被用于物体形状和运动的三维测量。

全息干涉术可以用于测量物体的形状和尺寸,通过分析物体所产生的光干涉板的干涉图样,可以计算出物体的具体尺寸和形状信息。

全息摄影术可以用于测量物体的运动。

通过记录物体在不同时间点的全息图像,可以获得物体的运动轨迹和速度等信息。

在显示领域,全息技术被用于三维显示和虚拟现实。

全息图像有着真实感和空间感,可以实现真实物体的呈现。

全息显示技术可以应用于各种场景,如立体电视和虚拟现实装置等。

在存储领域,全息技术可以实现高密度的数据存储。

全息存储技术利用激光将信息编码到全息图像中,并通过读取光的干涉和衍射过程来读取信息。

全息技术的高密度、高速度和可靠性使其成为信息存储领域的热门技术。

总之,全息技术是一种具有广泛应用前景的三维成像技术。

随着科学技术的不断发展,全息技术在测量、显示、存储和其他领域的应用将会越来越广泛。

预计在未来,全息技术将会有更多新的应用和突破性进展。

无损检测技术与发展一、激光技术在无损检测领域的应用与发展激光技术在无损检测领域的应用始于七十年代初期,由于激光本身所具有的独特性能,使其在无损检测领域的应用不断扩大,并逐渐形成了激光全息、激光超声等无损检测新技术,这些技术由于其在现代无损检测方面具有独特能力而无可争议地成为无损检测领域的新成员。

1.激光全息无损检测技术激光全息术是激光技术在无损检测领域应用最早、用得最多的方法。

激光全息无损检测约占激光全息术总应用的25%。

其检测的基本原理是通过对被测物体加外加载荷,利用有缺陷部位的形变量与其它部位不同的特点,通过加载前后所形成的全息图像的叠加来反映材料、结构内部是否存在缺陷。

激光全息无损检测技术的发展方向主要有以下几方面。

(1)将全息图记录在非线性记录材料上,以实现干涉图像的实时显现。

(2)利用计算机图像处理技术获取干涉条纹的实时定量数据。

(3)采用新的干涉技术,如相移干涉技术。

在原来的基础上进一步提高全息技术的分辨率和准确性。

2.激光超声无损检测技术激光超声技术是七十年代中期发展起来的无损检测新技术。

它利用Q开关脉冲激光器发出的激光束照射被测物体,激发出超声波,采用干涉仪显示该超声波的干涉条纹。

与其他超声无损检测方法相比,激光超声检测的主要优越性如下。

(1)能实现一定距离之外的非接触检测,不存在耦合与匹配问题。

(2)利用超短激光脉冲可以得到超短声脉冲和高时间分辨率,可以在宽带范围内提取信息,实现宽带检测。

(3)易于聚焦,实现快速扫描和成像。

3.激光无损检测的发展激光超声检测成本高,安全性较差,目前仍处于发展阶段。

但在无损检测领域,激光超声检测在以下几方面的应用前景引起了人们的关注(1)可用于高温条件下的检测.如热钢材的在线检测;(2)适用于某些不宜接近的样品,如放射性样品的检测;(3)激光束可入射到任何部位,可用于检测形状奇异的样品;(4)可用于超薄超细的样品及表面或亚表面层的检测。

国外近几年已有将激光超声检测用于飞机复合材料的检测、热态钢的在线检测的报道,在化学气相沉积、物理气相沉积、等离子体溅射等高温镀膜工艺过程中膜层厚度的实时检测方面也进行了研究。

激光全息技术及其发展

所谓全息照片就是一种记录被摄物体反射(或透射)光波中全部信息的先进照相技术。

全息照片不用一般的照相机,而要用一台激光器。

激光束用分光镜一分为二,其中一束照到被拍摄的景物上,称为物光束;另一束直接照到感光胶片即全息干板上,称为参考光束。

当光束被物体反射后,其反射光束也照射在胶片上,就完成了全息照相的摄制过程。

全息照片和普通照片截然不同。

用肉眼去看,全息照片上只有些乱七八糟的条纹。

可是若用一束激光去照射该照片,眼前就会出现逼真的立体景物。

更奇妙的是,从不同的角度去观察,就可以看到原来物体的不同侧面。

而且,如果不小心把全息照片弄碎了,那也没有关系。

随意拿起其中的一小块碎片,用同样的方法观察,原来的被摄物体仍然能完整无缺地显示出来。

全息照相的原理是利用光的干涉原理,利用两束光的干涉来记录被摄物体的信息。

1948年,英国人丹尼斯·加拍正在研究光的干涉现象,以提高电子显微镜的分辨率。

光的干涉在日常生活中常能见到:吹几个肥皂泡,给阳光一照,能呈显艳丽的色彩;在一张纸屏上戳两个小孔,让光透射到墙上,便可看到明暗相间的条纹。

原来,光是一种波,包含有振幅与位相两个物理要素。

当两束相干光迭加时,在位相相同的地方波幅相加,出现亮纹,位相相反的地方就为暗纹。

加拍从这些若明若暗的干涉图中,得到了启发。

既然光的干涉现象是光波位相不同所造成的,那么,换句话说,在光的干涉图中,就记录有光的位相信息。

而这不正是照相技术渴望以求的吗?

原来,普通照片是根据景物所反射的光波亮度强弱感光而成的,它只能记录光的振幅信息,拍摄的景物是平面图像,没有立体真实感。

只有当光的位相信息也能被同时记下来,并重新表现出来时,照片才能给人以远近深浅的立体感。

加柏在光干涉的现象中,找到了解决普通照相缺陷的途径,提出了全息照相的理论。

激光解决难题,加拍的方法看来似乎极为简单,但要完全解决拍摄全息照相的难题并非轻而易举,因为当时缺乏理想的单色相干光源。

60年代激光的问世,才为全息术提供了理想的相干光源。

1963年,在美国密执安大学从事雷达工作的利思和乌巴特尼克斯两个人首先做出了第一张成功的全息照相。

激光全息照相用不着普通照相机所用的透镜,只要把激光分为两束,一束照明物体,使其反射成物波;一束作为参考光直接射向底片。

由于从景物上反射的物波,到达底片所经历的光程各不相同,因而位相千差万别,与参考光相干涉的结果,便在底片上同时记下了全部信息。

全息照相的底片上面尽是干涉花纹。

只有用与记录时相同的参考光照明全息底片时,才能将原始物波重现出来。

而且,在我们眼睛中,这个立体的再现现象与真实的物体简直无法区分了。

激光全息摄影很快得到了广泛应用。

前面讲到的那家珠宝店,就是把最吸引人的珠宝拍摄在一帧围成圆筒形状的全息照相底片上,再套置在一盏清晰明亮的白炽照明灯上,放进橱窗,就此以假乱真。

同样地,对于收藏珍贵的历史文物、稀有动物标本、各种精制器件、复杂的分子结构模型、医学或生物学的图像等都可以制作成全息照片加以展示。

全息术的重要作用

还远不止于此。

利用拍摄时所用参考光束的不同,在一张全息底片上可以录下许多不同的图像,就像在一条电话线路上能同时多路通话一样。

利用全息底片高存储容量特性,可把一整页的文件、资料微缩在仅1毫米大的底片上,在扣毫米见方的底片上,可存贮2500页资料,一座图书馆的藏书,只要几卷底片就够了。

同时,全息照片必须用拍摄时相同的参考光波重现,才能看到真像,这又为文字、图像像信息创造了保密条件。

现在,不仅有了单色的激光全息,还可以制作彩色全息、白光全息,甚至不考虑光波,用别的波代替也行,从而产生了超声波全息、微波全息、X射线全息等技术。

可以相信,随着激光技术和其他领域科学技术的不断发展,全息照相术必将取得更大的成就。

一般照相机照出的照片都是平面的,没有立体感。

用物理术语来说,得到的仅是二维图像,很多信息都失去了。

当激光出现后,人类才第一次得到了全息照片。

将一激光分成两束,一束直接照在底片上,另一束照在物体上后再反射到底片上,底片上实际记录到的是这两束光的干涉结果。

底片曝光后,经显影,定影即得到一张全息底片。

全息底片也就是由许多细小弯曲的干涉条纹组成的复杂光栅。

在常光下观察底片,看不出物体的轮廓,只见到一系列弯曲的干涉条纹。

将激光投射到底片背面,透过底片就可以观察到被拍摄物体的虚象。

改变再现光的亮度,可以改变像的亮度;改变再现光的波长,可以改变象的颜色和大小;全息照片的一部分仍能再现完整的物象。