2020年八年级语文上册 第11课《最苦与最乐》讲学稿(1) 语文版.doc

- 格式:doc

- 大小:172.60 KB

- 文档页数:3

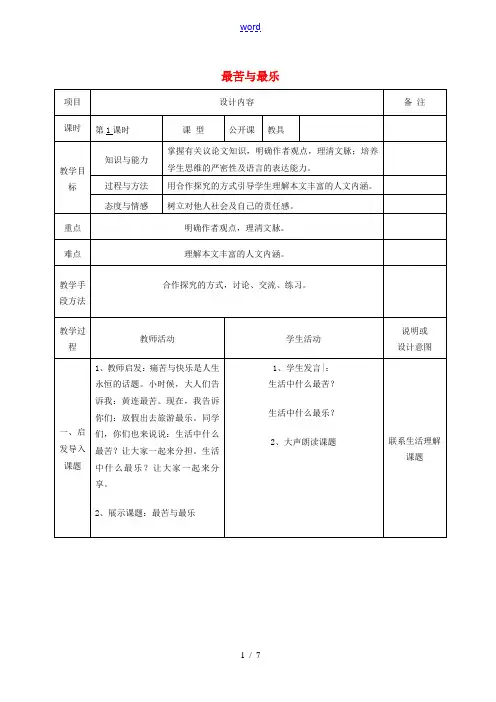

语文版八年级第11课《最苦与最乐》教学目标与要求:1、学习本课应在掌握有关议论文知识的基础上理解文章内容,2、明确作者观点,理清文章脉络,3、学习文章流畅而又凝练的语言。

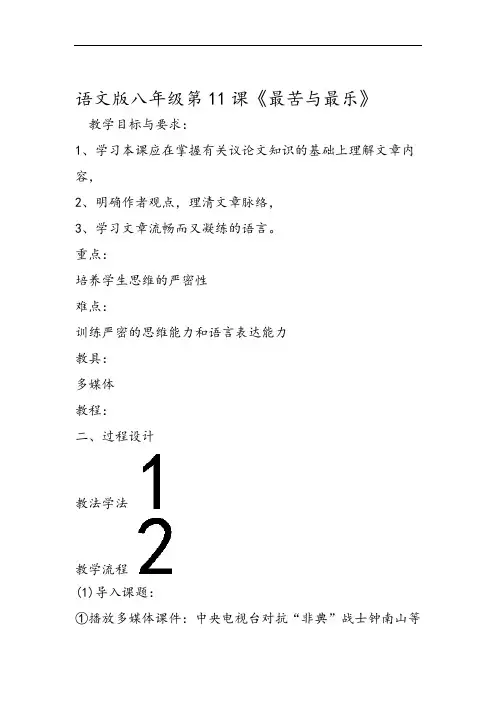

重点:培养学生思维的严密性难点:训练严密的思维能力和语言表达能力教具:多媒体教程:二、过程设计教法学法教学流程(1)导入课题:①播放多媒体课件:中央电视台对抗“非典”战士钟南山等人的采访。

当记者问他们进入疫区时怕不怕,他们的回答是“怕”,“但还是要进去,因为这是医护人员的责任”。

②展示有关报道:有一个家庭,一位老人感染了“非典”病毒,但是她和她的家人拒绝接受隔离,导致全家8人死亡,页 1 第因受接触被隔离的人数高达200多人。

教师引导学生讨论这两则报道,使学生明确:人是社会的人,社会是人的社会,人离不开社会,社会、家庭都需要人能负责任,同时对别人负责任就是对自己负责任。

(2):课前布置学生通过网络、书籍等查找有关梁启超的资料,课堂上请学生展示自己的预习成果。

教师可结合课文注释,明确有关要点:作者:梁启超,字卓如,号任公,别号饮冰室主人,曾参与“戊戌变法”,近代资产阶级改良主义者、学者。

文风:流畅、犀利、凝炼《饮冰室合集》著作:课文朗读:(3) 朗读时教师加以指导,明确一些较难的字词的音义:①注音:) mǐn) 悲天悯人(揽契约(qì) (lǎn②结合文中注释解释词语:失意、如释重负、无入而不自得、悲天悯人③补充解释词语:莫若:不如。

达观:对不如意的事情看得开。

契约:证明出卖、抵押、租赁等关系的文书。

页 2 第任重道远:任务繁重,道路遥远。

比喻责任重大而艰巨。

死而后已:死了以后才停止。

指奋斗到死为止。

仁人志士:有仁爱之心的人,品德高尚有志向有抱负的人。

(4)师生讨论课文内容:①理清文章结构:第一步:先由学生进行小组讨论,填写以下空格:__________________________________是人生最大的痛苦。

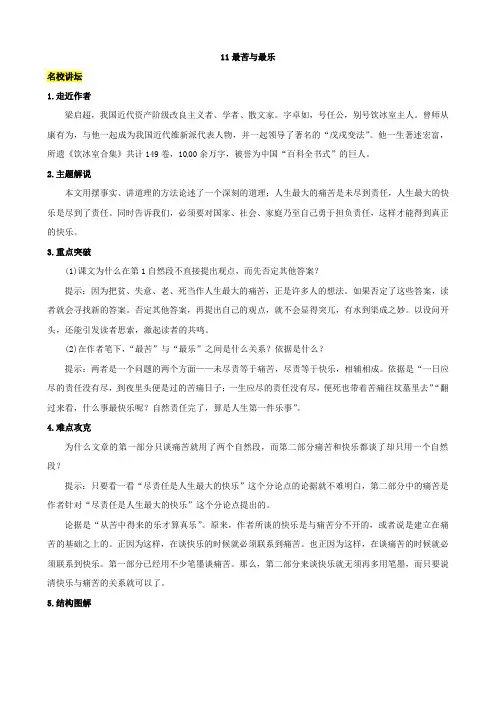

11最苦与最乐名校讲坛1.走近作者梁启超,我国近代资产阶级改良主义者、学者、散文家。

字卓如,号任公,别号饮冰室主人。

曾师从康有为,与他一起成为我国近代维新派代表人物,并一起领导了著名的“戊戌变法”。

他一生著述宏富,所遗《饮冰室合集》共计149卷,1000余万字,被誉为中国“百科全书式”的巨人。

2.主题解说本文用摆事实、讲道理的方法论述了一个深刻的道理:人生最大的痛苦是未尽到责任,人生最大的快乐是尽到了责任。

同时告诉我们,必须要对国家、社会、家庭乃至自己勇于担负责任,这样才能得到真正的快乐。

3.重点突破(1)课文为什么在第1自然段不直接提出观点,而先否定其他答案?提示:因为把贫、失意、老、死当作人生最大的痛苦,正是许多人的想法。

如果否定了这些答案,读者就会寻找新的答案。

否定其他答案,再提出自己的观点,就不会显得突兀,有水到渠成之妙。

以设问开头,还能引发读者思索,激起读者的共鸣。

(2)在作者笔下,“最苦”与“最乐”之间是什么关系?依据是什么?提示:两者是一个问题的两个方面——未尽责等于痛苦,尽责等于快乐,相辅相成。

依据是“一日应尽的责任没有尽,到夜里头便是过的苦痛日子;一生应尽的责任没有尽,便死也带着苦痛往坟墓里去”“翻过来看,什么事最快乐呢?自然责任完了,算是人生第一件乐事”。

4.难点攻克为什么文章的第一部分只谈痛苦就用了两个自然段,而第二部分痛苦和快乐都谈了却只用一个自然段?提示:只要看一看“尽责任是人生最大的快乐”这个分论点的论据就不难明白,第二部分中的痛苦是作者针对“尽责任是人生最大的快乐”这个分论点提出的。

论据是“从苦中得来的乐才算真乐”。

原来,作者所谈的快乐是与痛苦分不开的,或者说是建立在痛苦的基础之上的。

正因为这样,在谈快乐的时候就必须联系到痛苦。

也正因为这样,在谈痛苦的时候就必须联系到快乐。

第一部分已经用不少笔墨谈痛苦。

那么,第二部分来谈快乐就无须再多用笔墨,而只要说清快乐与痛苦的关系就可以了。

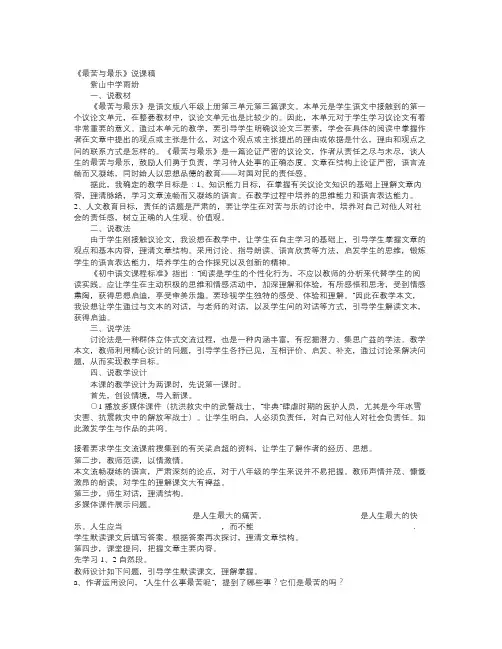

《最苦与最乐》说课稿紫山中学雨纷一、说教材《最苦与最乐》是语文版八年级上册第三单元第三篇课文。

本单元是学生语文中接触到的第一个议论文单元,在整套教材中,议论文单元也是比较少的。

因此,本单元对于学生学习议论文有着非常重要的意义。

通过本单元的教学,要引导学生明确议论文三要素,学会在具体的阅读中掌握作者在文章中提出的观点或主张是什么,对这个观点或主张提出的理由或依据是什么,理由和观点之间的联系方式是怎样的。

《最苦与最乐》是一篇论证严密的议论文,作者从责任之尽与未尽,谈人生的最苦与最乐,鼓励人们勇于负责,学习待人处事的正确态度。

文章在结构上论证严密,语言流畅而又凝练,同时给人以思想品德的教育——对国对民的责任感。

据此,我确定的教学目标是:1、知识能力目标,在掌握有关议论文知识的基础上理解文章内容,理清脉络,学习文章流畅而又凝练的语言。

在教学过程中培养的思维能力和语言表达能力。

2、人文教育目标,责任的话题是严肃的,要让学生在对苦与乐的讨论中,培养对自己对他人对社会的责任感,树立正确的人生观、价值观。

二、说教法由于学生刚接触议论文,我设想在教学中,让学生在自主学习的基础上,引导学生掌握文章的观点和基本内容,理清文章结构。

采用讨论、指导朗读、语言欣赏等方法,启发学生的思维,锻炼学生的语言表达能力,培养学生的合作探究以及创新的精神。

《初中语文课程标准》指出:“阅读是学生的个性化行为,不应以教师的分析来代替学生的阅读实践。

应让学生在主动积极的思维和情感活动中,加深理解和体验,有所感悟和思考,受到情感熏陶,获得思想启迪,享受审美乐趣。

要珍视学生独特的感受、体验和理解。

”因此在教学本文,我设想让学生通过与文本的对话,与老师的对话,以及学生间的对话等方式,引导学生解读文本,获得启迪。

三、说学法讨论法是一种群体立体式交流过程,也是一种内涵丰富,有挖掘潜力、集思广益的学法。

教学本文,教师利用精心设计的问题,引导学生各抒已见,互相评价、启发、补充,通过讨论来解决问题,从而实现教学目标。

最苦与最乐教案(语文版八年级上)一、教学内容本课是语文版八年级上册第十一单元的教学内容:《最苦与最乐》。

二、教学目标1.了解与体验生活中最苦与最乐的事情,认识人生的苦乐,并对人生有更深刻的理解。

2.掌握本文的关键词语和句型,提高阅读和写作水平。

3.培养学生的感悟、表达和批判思维能力。

三、教学重点、难点重点本文重点涉及人生的苦与乐,重点是如何感受、体验、认识并理解人生的苦与乐。

难点培养学生深刻理解人生意义的能力,并掌握运用适当的词语和句型。

四、教学方法本节课采用讲解法和讨论法相结合,注重学生自我发现和解释。

五、教学准备本节课需要展示一些生活中的苦与乐的事例,如一些图片、故事等。

六、教学步骤步骤一:导入通过以下问答来导入本节课:你认为人生中最苦的事情是什么?人生中最乐的事情是什么?你们都经历过哪些最苦和最乐的事情?请举例说明。

步骤二:阅读请学生们认真阅读文章《最苦与最乐》。

步骤三:了解与体验生活中的苦与乐现场播放一些事例录音,直观让学生感受生活中的苦与乐。

步骤四:小组讨论和分享将学生分成小组,组内成员互相分享生活中的苦与乐,自己如何面对,通过讨论来发掘人生乐的难忘瞬间和苦难中的正向价值。

步骤五:理解人生意义请学生就自己的体验和理解,回答以下问题:人生中“最苦”,可以带来什么样的力量?人生中“最乐”,又有何种特殊的意义?步骤六:总结通过总结,豁发学生对本文的理解和感悟。

七、课堂作业请学生把今天的思考和感悟写在笔记中,并展开思考:“在以后的生活中,我们需要学会如何更好地面对人生中的苦与乐?”八、教学反馈教师通过观察、笔记、评估等方式来反馈学生的表现和收获,及时纠正不足,回馈教学效果。

九、教学注意事项•教师需要清楚分析和解读本文,以便扎实教学。

•教师要尽可能地引导学生自主、深入发现本课的价值和意义。

•教师应该注重鼓励学生思考和表达,使教学过程更为高效和专业。

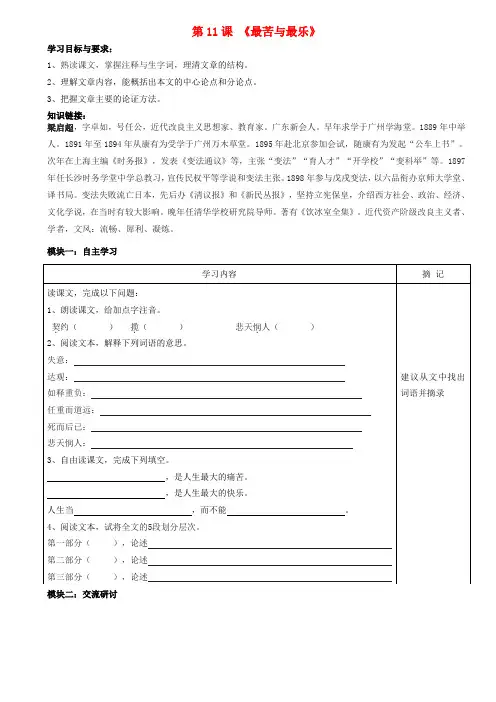

第11课《最苦与最乐》学习目标与要求:1、熟读课文,掌握注释与生字词,理清文章的结构。

2、理解文章内容,能概括出本文的中心论点和分论点。

3、把握文章主要的论证方法。

知识链接:梁启超,字卓如,号任公,近代改良主义思想家、教育家。

广东新会人。

早年求学于广州学海堂。

1889年中举人。

1891年至1894年从康有为受学于广州万木草堂。

1895年赴北京参加会试,随康有为发起“公车上书”。

次年在上海主编《时务报》,发表《变法通议》等,主张“变法”“育人才”“开学校”“变科举”等。

1897年任长沙时务学堂中学总教习,宣传民权平等学说和变法主张。

1898年参与戊戌变法,以六品衔办京师大学堂、译书局。

变法失败流亡日本,先后办《清议报》和《新民丛报》,坚持立宪保皇,介绍西方社会、政治、经济、文化学说,在当时有较大影响。

晚年任清华学校研究院导师。

著有《饮冰室全集》。

近代资产阶级改良主义者、学者,文风:流畅、犀利、凝炼。

模块一:自主学习模块二:交流研讨模块三:巩固内化课题:第11课《最苦与最乐》1 授课时间第十周班级姓名模块四:当堂训练一、给下列加粗字注音。

契约()悲天悯人()卸却()如释重负()二、课外阅读说真诚①曾几何时,我们渴望辉煌与成功,富于幻想与憧憬。

然而,当岁月为我们的人生之树又增添一围崭新的年轮时,我们却愈来愈感到首先需要的是真诚。

因为真诚是火,当心与心之间横着樊篱时,它会焚去所有的阻隔,引导心灵共同拥抱美好与真情;真诚是水,当思想里积起种种难以沟通的障碍时,它会洗去一切误解,在不同的思想之间串流一条理解的小溪。

②真诚的人坚强自信,乐观向上,在他们眼里,困难是胜利的前奏,失败是成功的信号;真诚的人从善如流,热情大方,生活里平易近人,虚怀若谷,实践中乐于助人,行为高尚;真诚的人嫉恶如仇,崇尚真理,他们是现实生活的清洁工,又是良好社会秩序的交通警;真诚的人潇洒自在,人格高尚。

真诚像春天的明媚阳光,即使有的地方普照不到,也会把温暖辐射到那里。

第11课《最苦与最乐》教案(语文版初二上)1doc初中语文教学目的:1、领会作者对人一辈子价值的摸索2、学习课文在论述过程中展现中心论点的写法3、树立对家庭、社会、国家、自己的责任感重点、难点:重点:对人一辈子观的摸索,对责任的摸索难点:苦乐观的深刻内涵教学方法:自主、合作、探究课时安排:两课时教学内容和步骤:第一课时一、导入新课小时候,大人们告诉我:黄连最苦。

现在,我告诉你们:出去旅行最乐。

同学们,你们也来讲讲,什么最苦,什么最乐。

〔学生畅所欲言〕刚才,我们谈了对〝最苦〞和〝最乐〞的看法,那么,还有一个人没有发言,它确实是饮冰室主人——梁启超,今天,我们就来学习他的文章——«最苦与最乐»,听听他认什么缘故是〝最苦〞,什么是〝最乐〞。

二、作者简介:梁启超,字卓如,号任公,近代改良主义思想家、教育家。

广东新会人。

早年求学于广州学海堂。

1889年中举人。

1891年至1894年从康有为受学于广州万木草堂。

1895年赴北京参加会试,随康有为发起〝公车内书〞。

次年在上海主编«时务报»,发表«变法通议»等,主张〝变法〞〝育人才〞〝开学校〞〝变科举〞等。

1897年任长沙时务学堂中学总教习,宣传民权平等学讲和变法主张。

1898年参与戊戌变法,以六品衔办京师大学堂、译书局。

变法失败流亡日本,先后办«清议报»和«新民丛报»,坚持立宪保皇,介绍西方社会、政治、经济、文化学讲,在当时有较大阻碍。

晚年任清华学校研究院导师。

著有«饮冰室全集»。

近代资产阶级改良主义者、学者,文风:流畅、犀利、凝炼。

三、整体感知:教师范读课文。

读后学生再分段落读。

朗读时教师加以指导,明确一些较难的字词的音义,指导学生感受文章语言的亲切自然。

1、学生朗读课文2、注音契约(qì) 揽(lǎn) 悲天悯人(mǐn)3、、讲明词语莫假设:不如。

语文版八年级第11课《最苦与最乐》(网友来稿)lswsh教学目标与要求:1、学习本课应在掌握有关议>论文知识的基础上理解文章内容,2、明确作者观点,理清文章脉络,3、学习文章流畅而又凝练的语言。

重点:培养学生思维的严密性难点:训练严密的思维能力和语言表达能力教具:多媒体教程:二、过程设计教法学法教学流程(1)导入课题:①播放多媒体.课件:中央电视台对抗“非典”战士钟南山等人的采访。

当记者问他们进入疫区时怕不怕,他们的回答是“怕”,“但还是要进去,因为这是医护人员的责任”。

②展示有关报道:有一个家庭,一位老人感染了“非典”病毒,但是她和她的家人拒绝接受隔离,导致全家8人死亡,因受接触被隔离的人数高达200多人。

教师引导学生讨论这两则报道,使学生明确:人是社会的人,社会是人的社会,人离不开社会,社会、家庭都需要人能负责任,同时对别人负责任就是对自己负责任。

(2)作者简介:课前布置学生通过网络、书籍等查找有关梁启超的资料,课堂上请学生展示自己的预习成果。

教师可结合课文注释,明确有关要点:作者:梁启超,字卓如,号任公,别号饮冰室主人,曾参与“戊戌变法”,近代资产阶级改良主义者、学者。

文风:流畅、犀利、凝炼著作:《饮冰室合集》(3)课文朗读:朗读时教师加以指导,明确一些较难的字词的音义:①注音:契约(qì)揽(lǎn)悲天悯人(mǐn)②结合文中注释解释词语:失意、如释重负、无入而不自得、悲天悯人③补充解释词语:莫若:不如。

达观:对不如意的事情看得开。

契约:证明出卖、抵押、租赁等关系的.文书。

任重道远:任务繁重,道路遥远。

比喻责任重大而艰巨。

死而后已:死了以后才停止。

指奋斗到死为止。

仁人志士:有仁爱之心的人,品德高尚有志向有抱负的人。

(4)师生讨论课文内容:①理清文章结构:第一步:先由学生进行小组讨论,填写以下空格:__________________________________是人生最大的痛苦。

(语文版)初中语文八年级上册《最苦与最乐》说课稿一、整体感知教材《最苦与最乐》是一篇议论文,作者梁启超围绕着人们生活中的苦与乐的问题,来谈我们每个人在生活、学习中应承担的责任的。

内容虽然较深却密切联系生活,对学生有很大的教育意义。

我的教学设想是,首先完成对课文内容的分析与理解,并在分析内容的过程中进行议论文阅读和写作的讲解。

并通过对内容的拓展、延伸,达到教育、引导学生的目的。

同时,通过分析语句,进行语言的训练。

因此我把这篇课文的教学目标确定为:1、感受文章的主要内容和重点语句;2、领悟文中蕴涵的道理,培养表达能力。

3、引导学生感受生活中的苦与乐,明确肩负的责任,从而树立正确的人生观、价值观。

二、教学设计这是一篇议论文,结合本节课的教学目标,我主要是通过论点把握、语言分析、拓展练习几步来完成教学的。

在第一课时中我将教学内容设置为论点的把握:通过两个分论点的提出,归纳出本文的中心论点。

首先通过阅读课文,理解梁启超提出的“最苦”与“最乐”的观点分别是什么,然后可以结合标题的出本文的中心论点应该是有“最苦”与“最乐”结合起来的一对姊妹命题。

从中指导学生对论点的归纳方法。

第二课时重点学习主要是通过补充论述的叙述展现的梁启超议论的严密性。

并通过本文中大量的对比论证,让学生体会对比带来的鲜明的表达效果。

在这里可以对议论文写作进行适当的指导,教会学生如何提出论点,组织材料论证论点。

第三课时主要是语言的分析,在教学中找寻课文中的具体语句体会梁启超语言的流畅、严密、简洁、亲切等特点,同时进行议论文语言的训练。

在课后作业的设置上,还可以向学生提供梁启超的其它有代表性的作品,如《少年中国说》、《敬业与乐业》等让学生进行对比阅读,从中更深刻的理解梁启超的语言特点。

三、学法的点拨与指导本课的重点在于学生对课文内容的深入理解,从而对生活有所感悟。

为了达到这个目标,我是从以下几个方面对学生进行学法指导的:1、把握整体内容。

在朗读的基础上,通过问题的解决理解文章的主旨,正确找出中心论。

语文版初中语文八年级上册《最苦与最乐》讲课稿教材的地位及作用一、本单元是学生语文学习中接触到的第一个谈论文单元。

在整套教材中,谈论文单元也是比较少见的。

所以,教课中要精心设计。

二、在教课中,要抓住谈论文的三因素:论点、论据、论证方法。

三、事实论据的简洁概括。

四、谈论文的语言特色。

本文思想深刻,风格高雅,会合表现了以上的四个特色,所以要分外重视,精心施教。

教课目的1.领悟作者对人生价值的思虑2.学习课文在论述过程中显现中心论点的写法3.建立对家庭、社会、国家、自己的责任感重点、难点重点:对人生观的思虑,对责任的思虑难点:苦乐观的深刻内涵教课打破增强和文本的对话,指引学生自主合作研究和解决问题,对文章条分缕析,利用教课课件,创建情境,从而感悟作者对家庭、社会、国家、自己的责任感。

教课理念以学生阅读解析后的谈论诱惑作为整个教课方案的基点,但深入论证苦与乐的关系,需要教师以几其中心问题的商议为中心,的确让学生有一些阅读解析的收获。

校情解析:我们是农村中学,学生学习语文的踊跃性较差,语文素质层次较显然,所以教课中采纳启示指引和自主、合作、研究相联合的教课方式。

学情解析八年级的学生第一次接触谈论文,所以要频频朗读,精心品尝,明确本文的看法,领会作者的企图。

教具多媒体课件教课准备采集有关责任方面的歌曲、名言警句、故事。

教课方法自主、合作、研究课时安排两课时教课内容和步骤一、导入新课小时候,大人们告诉我:黄连最苦。

此刻,我告诉你们:出去旅游最乐。

同学们,你们也来谈谈,什么最苦,什么最乐。

(学生畅所欲言)刚刚,我们谈了对“最苦”和“最乐”的看法,那么,还有一个人没有发言,它就是饮冰室主人——梁启超,今日,我们就来学习他的文章——《最苦与最乐》,听听他以为何是“最苦”,什么是“最乐”。

(设计企图:为创作优异的教课情境作铺垫。

)二、作者简介教师可联合课文说明,明确有关重点:作者:梁启超,字卓如,号任公,别名饮冰室主人,曾参加“戊戌变法”,近代财富阶级改良主义者、学者。

《最苦与最乐》讲课稿敬爱的评委老师:下午好!今日我讲课的篇目是《最苦与最乐》。

下边,我将从教材、教法学法、教课程序、板书设计等几方面进行讲课。

b5E2RGbCAP 【说教材】教材的地位及教课目的《最苦与最乐》是语文第一版社八年级上册底三单元中的第三课,是一篇谈论文,作者梁启超先谈未尽责之苦,从而引出尽责任之乐,说了然苦与乐对峙一致的关系,从而提出详细做法“人生应当勇于肩负责任,而不可以躲避责任。

”论证思想有很强的严实性,富裕说服力。

本单元四篇课文均是谈论文,且为本套教材独一的谈论文单元。

而本文是本单元最突出,最具谈论文特点的文章,以这样一篇论点鲜亮、谈论严实,论据充分的谈论文居中,有助于学生总结,进一步认识谈论文的一般特点,认识谈论的看法和资料之间的一致关系,为培育严实的思想能力和此后进一步学习谈论文知识打下基础。

p1EanqFDPw达成本文的教课任务拟用两课时:第一但是侧垂认识谈论文中看法(论点)和资料(论据)的关系以及文章的构造特点,培育学生逻辑思想能力。

第二课时侧垂品析多种修辞手法的作用,富裕灵性说服力的语言,拓展练习。

这里说明的是第一课时的教课内容。

DXDiTa9E3d针对以上解析,联合《语文理标》的基本精神,以及7―9 年级对谈论文阅读的要求:“能阅读简单的谈论文,划分看法与资料(道理、事实、数据、图表等),发现看法与资料之间的联系,并经过自己的思虑,作出判断”,“写简单的谈论文,努力做到有理有据”。

我把教课目的确立为:RTCrpUDGiT知识与技术认识谈论文中看法(论点)和资料(论据)两大体素的关系及文章的构造特点,从而理清文章脉络;学会累积文中白语、俗语、名言佳句,并初步学会解析看法和资料。

5PCzVD7HxA过程与方法组织学生自主合作研究学习,指引学生提炼文章主要意思,理解重点语段为规范,推而广之。

感情态度价值观存心培育和提升学生的逻辑思想能力,帮助学生建立正确的人生观、价值观,培育对别人对社会对自己的责任感。

2020年八年级语文上册第11课《最苦与最乐》讲学稿(1)语文版

学习目标与要求:

1、熟读课文,掌握注释与生字词,理清文章的结构。

2、理解文章内容,能概括出本文的中心论点和分论点。

3、把握文章主要的论证方法。

知识链接:

梁启超,字卓如,号任公,近代改良主义思想家、教育家。

广东新会人。

早年求学于广州学海堂。

1889年中举人。

1891年至1894年从康有为受学于广州万木草堂。

1895年赴北京参加会试,随康有为发起“公车上书”。

次年在上海主编《时务报》,发表《变法通议》等,主张“变法”“育人才”“开学校”“变科举”等。

1897年任长沙时务学堂中学总教习,宣传民权平等学说和变法主张。

1898年参与戊戌变法,以六品衔办京师大学堂、译书局。

变法失败流亡日本,先后办《清议报》和《新民丛报》,坚持立宪保皇,介绍西方社会、政治、经济、文化学说,在当时有较大影响。

晚年任清华学校研究院导师。

著有《饮冰室全集》。

近代资产阶级改良主义者、学者,文风:流畅、犀利、凝炼。

模块一:自主学习

模块二:交流研讨

模块三:巩固内化

学习任务

任务一:熟记本

议论文有三要素:

主要的论证方法:

课题:第11课《最苦与最乐》1 授课时间第十周班级姓名模块四:当堂训练

一、给下列加粗字注音。

契约()悲天悯人()卸却()如释重负()

二、课外阅读

说真诚

①曾几何时,我们渴望辉煌与成功,富于幻想与憧憬。

然而,当岁月为我们的人生之树又增添一围崭新的年轮时,我们却愈来愈感到首先需要的是真诚。

因为真诚是火,当心与心之间横着樊篱时,它会焚去所有的阻隔,引导心灵共同拥抱美好与真情;真诚是水,当思想里积起种种难以沟通的障碍时,它会洗去一切误解,在不同的思想之间串流一条理解的小溪。

②真诚的人坚强自信,乐观向上,在他们眼里,困难是胜利的前奏,失败是成功的信号;真诚的人从善如流,热情大方,生活里平易近人,虚怀若谷,实践中乐于助人,行为高尚;真诚的人嫉恶如仇,崇尚真理,他们是现实生活的清洁工,又是良好社会秩序的交通警;真诚的人潇洒自在,人格高尚。

真诚像春天的明媚阳光,即使有的地方普照不到,也会把温暖辐射到那里。

③缺乏真诚,心灵里会生长芥蒂与隔膜,人与人之间无法沟通。

没有真诚,生活会失去美好,变得虚伪与沉重,社会里也将失去纯真与同情。

向往真诚而不知其内涵的人,将永远无法做到真诚。

只知真诚却在行动上另是一套的人,只是在关键时期用它来伪饰自己的言行。

人云亦云、随波逐流不是真诚,固执己见、独断专行也不是真诚。

真诚需要望我,需要付出,只有思想上达到并保持一种毫无顾虑、毫无压抑的至高、至善的境界时,方能自然流露真诚。

这犹如青春对于人生,只有心中的“天线”不断从天上人间接收美好、欢乐、勇气和力量的信号,才能青春永驻,风华长存。

哪怕古稀高龄还能年轻,因为他思想达到了超凡脱俗的境界。

④真诚就要把心胸扩展,把虚伪斩断,让非分的欲望、灰色的思想一起付之流水,从而多一点善心美意,多一些热情奉献。

就像杜甫身居陋室,喊出的却是“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”;就像范仲淹,胸怀“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”之心。

而今有多少人,虽然很会使用“外交辞令”,却令人一眼看穿其虚假的本质;又有多少人,虽然拥有太多的钱财,却不能买到一丝真诚。

人们终于明白,真诚金钱不换,真诚巧语难当。

⑤真诚是理想里的一朵白云,真诚是生活中的一泓清泉,真诚是感情里的一支劲歌,真诚是奋斗中的一叶风帆。

⑥恪守真诚,它会帮我们创造金色的人生。

1.下面对文章的理解不正确的一项是()

A.作者开篇提出了我们“首先需要的是真诚”的观点,接着具体阐释什么是真诚,然后进一步论述了怎样做到真诚。

B.第四段画线句“虽然拥有太多的钱财,却不能买到一丝真诚”一句,揭示了真诚与金钱互不相容的对立关系。

C.作者在第三段运用了对比论证和比喻论证的方法,论证了“真诚需要忘我,需要付出”的观念。

D.本文观点鲜明,感情充沛,运用多种修辞手法,语言精练、生动,富有感染力。

2.为什么说“真诚是火”,“真诚是水”?

3.第四段引用杜甫和范仲淹诗文中的名句论证了什么?

4.请以“勤奋”为开头,仿照“真诚是理想里的一朵白云,真诚是生活中的一泓清泉”写两个句子。

勤奋是____________________________,勤奋是______________________________。