中考专题复习记叙文阅读

- 格式:ppt

- 大小:268.02 KB

- 文档页数:38

中考语文中考记叙文阅读专题复习知识点分析人物形象技巧1、抓住外貌描写,五官、体态、穿戴,揭示人物的年龄、身份、地位、记忆。

2、品味语言描写,揭示人物思想、情感、性格。

3、留意神态描写,揭示人物的心灵轨迹。

4、紧扣动作描写,揭示人物的性格特点。

5、揣摩心理活动描写,揭示人物的精神世界。

幻觉式(画面)“联想回顾”自言自语“紧迫、紧张时间”标题的含义与作用【常见题型】①标题的含义是啥;(上海高频考点)②标题的作用是啥;(上海高频考点)③标题的好处、妙处是啥;(上海高频考点);④给文章取个合适的标题;⑤为啥以此为标题。

【答题思路】1.分析标题的含义。

标题含义普通从表层含义和深层含义的两个方面来分析。

表层含义即标题的字面含义、文中内容;深层含义即引申义、比喻义、象征义。

如有一篇文章的标题是“父亲的花儿降了”,标题的表层含义是夹竹桃凋谢,深层含义是父亲的去世。

标题假如是比喻句的,文中往往别是环绕标题的字面含义来展开叙述,这么我们就应该联系文章的具体内容,弄清比喻义,如此我们就能够领悟出标题的深刻含义。

2.分析标题的作用。

要了解标题的作用有哪些,教材的几篇课文:《羚羊木雕》——贯通全文线索;《顶碗青年》——表明写作对象;《在埃及数骆驼》——关联要紧情节;《生命的舞蹈》——象征或比喻;《秋天的怀念》——透露情感主旨。

归纳起来,作用有以下几类:(1)作为全文的线索;(2)突出主题,点明主旨;(3)造成悬念,引起读者关注;(4)反映作者情感;(5)概括了文章的要紧情节;(6)一语双关。

3.分析标题的好处与妙处。

这种题型实际上是上面两种题型的综合式。

从两个方面答题:1、标题的含义;(普通答深层含义)2、标题的作用。

4.怎么给文章取个合适的标题。

要给文章取一具合适的标题,别妨从标题的作用入手:(1)用点明文章中心思想的词语作题目:《为人发服务》《走向日子》;(2)用能概括文章要紧内容的一具短语作题目:《草船借箭》《鲁滨漂流记》;(3)用贯通全文的线索作题目:《灯光》;(4)用与文章内容紧密相关的特定时刻、地方作题目:《在仙台》《景阳冈》;(5)用文章所写的要紧人物、情况、物品、地点的名字作题目:《詹天佑》《卖火柴的小少女》《桂林山水》;此外,在拟题时一定要注意标题的特点,主要扣文本,要言简意赅。

1、生机勃勃的太阳花(安徽省)中考语文现代文分类汇编——记叙文①一天清晨,太阳花开了,在一层滚圆的绿叶下边,闪出三朵小花。

一朵红,一朵黄,一朵淡紫色。

乍开的花儿,像彩霞那么艳丽,像宝石那么夺目。

在我们宁静的小院里,激起一阵惊喜,一片赞叹。

②三朵花是信号.号音一起,跟在后边的便一发而不可挡。

大朵、小朵,单辨、复瓣,红、紫、蓝、粉一齐开放.一块绿色的法兰绒,转眼间,变成缤纷五彩的锦缎。

连那些最不爱花的人,也经不住这美的吸引,一得空暇,就围在花圃跟前欣赏起来.③从初夏到深秋,花儿经久不衰。

一幅锦缎,始终保持着鲜艳夺目的色彩。

起初,我们认为,太阳花经久不衰,是因为太阳花喜爱阳光,特别能够经受住烈日的考验。

不错,是这样的。

在夏日暴烈的阳光下,牵牛花偃旗息鼓,美人蕉慵倦无力,富贵的牡丹也早已失去神采。

只有太阳花,阳光愈是炽热,它开得愈加艳丽,愈加旺盛.④但看得多了,才注意到,一朵太阳花,其生命却极为短促.朝开夕谢,只有一日。

因为开花的时光太短,这机会就显得格外宝贵.每天,都有一批新的花蕾在等待开放.日出前,它包裹得严严紧紧,看不出一点要开的意思,可是一见阳光,就即刻开放。

花瓣像从熟睡中苏醒过来了似的,徐徐地向外伸张,开大了,开圆了……这样一个开花的全过程,可以在人注视之下,迅速完成。

此后,它便贪婪地享受阳光,尽情地开去。

待到夕阳沉落时,花瓣儿重新收缩起来,这朵花便不再开放.第二天,迎接朝阳的将完全是另一批新的花蕾。

⑤这新陈交替多么活跃,多么生动!也许正是因为这一点,太阳花在开放的时候,朵朵都是那样精神饱满,不遗余力。

尽管一朵太阳花,生命那么短促,但整体上它们总是那样灿烂多姿,生机勃勃.⑥开完的太阳花并不消沉,并不意懒。

在完成开花之后,它们就腾出空隙,把承受阳光的最佳方位,让给新的花蕾,自己则闪在一旁,聚集精华,孕育后代,把生命延续给未来。

待到秋霜肃杀时,它们已经把银粒一般的种子,悄悄地撒进泥土。

第二年,冒出的将是不计其数的新芽.⑦太阳花的欣赏者们,似在这里发现了一个世界,一个科学的、公平的、友爱的世界。

1、真正的奥运健儿这是一个尘封已久的故事,它真实地发生在两个奥运健儿身上,读来令人感动。

捷克的艾米尔萨托柏克从小擅跑,长大后终于成为一名出色的长跑运动员。

在多次参加的奥运赛事中,他结识了来自澳洲的另一名长跑运动员——维恩克拉克。

共同的理想和追求,使他们很快建立起深厚的友谊。

萨托柏克的年纪比克拉克略大,名声也比克氏要响。

他曾在两届奥运比赛中,有过连夺5枚奖牌(4金1银)的业绩,顿时成为一颗耀目的国际明星。

虽然声誉显赫,但萨氏从不居功自傲。

而克拉克却没有这般幸运,尽管缔造过17项世界长跑纪录,可他从未得过一枚奥运金牌。

为此,克拉克常心怀遗憾,同时也一直努力不懈。

又逢东京奥运会开幕,各国运动健儿相聚在五环旗下。

在参加1万米长跑赛时,萨托柏克与克拉克再度交手,两人展开激烈的追逐。

然而,天不逐愿,克拉克还是没得到这枚金牌。

赛事结束后,克拉克去拜望萨托柏克,受到他的热情接待。

临别的前夕,萨托柏克慎重地交给克拉克一个精美的包裹,并嘱咐他在登上飞机前不要打开它。

克拉克有些迷惑,但还是点头照办。

当波音客机飞越太平洋上空时,克拉克悄然打开那个包裹。

令他惊喜不已的是,里面竟是一枚金光闪闪的奥运金牌,金牌下放着一页信笺。

只见萨托柏克写道:“亲爱的克拉克,感谢你这么多年来一直伴我驰骋赛场,可你知道吗?正是因为你这种屡败不馁的精神激励着我,它让我时刻明白:无论在什么时候,都要戒骄戒躁,勇往直前。

因此,我的功绩也有你的血汗,我的荣誉也就是你的荣誉。

今天赠你这枚金牌,它应该属于你,请接受我诚挚的情意……”此后,这枚金牌成了克拉克的非同寻常的珍藏,始终陪伴在他身旁。

其中的故事也很快传颂开来,成为流传世界体坛的一段佳话。

人们无不夸赞萨托柏克是位真正的奥运健儿。

⒈奥运会全称是:⒉这是一个真实的故事,人们之所以传诵这个故事,是因为它颂扬了的美德。

⒊第四段中“热情”、“慎重”这两个词语可以看出萨托柏克当时什么样的心情和举动?⒋萨托柏克取得成功的重要原因是:⒌怎么理解“我的功绩也有你的血汗,我的荣誉也就是你的荣誉”?⒍对故事里的萨托柏克和克拉克,你更喜欢哪一个?为什么?2、播种者那年,你是踏着泥泞小路来到这穷乡僻壤的。

2025年中考语文专题复习:记叙文阅读提炼信息“筛选信息”是获取信息的第一步,不同的文体承载的信息也往往不同,在记叙文中主要体现为:人物的性格特征、思想、情感的变化,景物的特点及变化,景物描写的作用,情节的发展过程,叙事的线索、顺序,人称的变换等。

在阅读的过程中要有意识地注意这些信息,淘汰非相关的信息,挑选出合乎要求的有关信息,也即依据题目要求,来区分信息的有无、主次、轻重,去粗存精,去次留主,说到底,就是要把符合考题要求的字词句等语言材料挑选出来【技法点拨】信息筛选和确认一般分为两步进行:第一步,确认区域,即确认需要的信息所在的范围。

总的来说,阅读信息区域有三种情况:在某一自然段;在某几个自然段;散见于全文。

具体而言就记叙文来说,体现文章主旨的语句我们一般可以非常容易地从原文中的开头或者结尾处直接摘录关键词语或中心句、重点句。

如著名作家萧乾就在《枣核》一文的结尾直抒胸臆,点明主旨:“改了国籍,不等于就改了民族感情;而且没有一个民族像我们这么依恋故土的。

”再比如要理清文章的线索,我们就要善于捕捉文章中的过渡句、照应句、总起句、小结句等犹如“路标”性质的语句;要注意“首先”、“其次”等关联性词语,通过把握这些句子和关联词语,理清文章的脉络。

而有些文章,中心句、重点句并不明显,就需我们对内容进行条分缕析,用自己的语言进行概括,分部分、分层次地把握脉络,概括层意。

例如:散文题为《黄土》,请结合阅读材料,简要分析“黄土”的象征意义。

这道题似乎抽象,但结合课文内容解答不算难,文中在开头和结尾出现三次黄土,三处寓意很明显,一处是我的父亲像一把黄土,一处是全中国老一辈的大多数农民都像黄土一样。

另一处是结尾:我们撒下一把黄土,并期望世人能够容纳,所以此题答案为:①象征了“我”的父亲。

②象征了辛勤一生、默默无闻的中国老一辈的农民。

③象征了博大宽容。

第二步,确认词句,即确认承载所需信息的词语和句子。

在信息区域的一个或几个自然段中,往往并不是所有的词句都包含着试题指向的信息,这时候就需要作进一步的筛选工作,通过理解、分析、排除,以确认承载信息的那些重要的和关键的词语、句子。

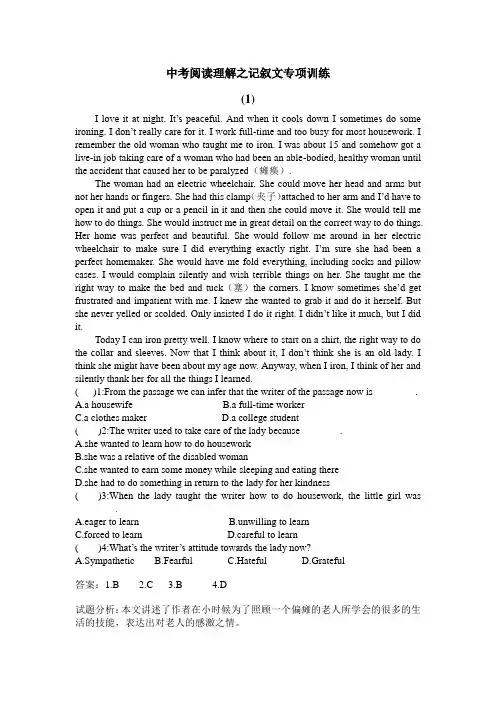

中考阅读理解之记叙文专项训练(1)I love it at night. It’s peaceful. And when it cools down I sometimes do some ironing. I don’t really care for it. I work full-time and too busy for most housework. I remember the old woman who taught me to iron. I was about 15 and somehow got a live-in job taking care of a woman who had been an able-bodied, healthy woman until the accident that caused her to be paralyzed(瘫痪).The woman had an electric wheelchair. She could move her head and arms but not her hands or fingers. She had this clamp(夹子)attached to her arm and I’d have to open it and put a cup or a pencil in it and then she could move it. She would tell me how to do things. She would instruct me in great detail on the correct way to do things. Her home was perfect and beautiful. She would follow me around in her electric wheelchair to make sure I did everything exactly right. I’m sure she had been a perfect homemaker. She would have me fold everything, including socks and pillow cases. I would complain silently and wish terrible things on her. She taught me the right way to make the bed and tuck(塞)the corners. I know sometimes she’d get frustrated and impatient with me. I knew she wanted to grab it and do it herself. But she never yelled or scolded. Only insisted I do it r ight. I didn’t like it much, but I did it.Today I can iron pretty well. I know where to start on a shirt, the right way to do the collar and sleeves. Now that I think about it, I don’t think she is an old lady. I think she might have been about my age now. Anyway, when I iron, I think of her and silently thank her for all the things I learned.( )1:From the passage we can infer that the writer of the passage now is ________.A.a housewifeB.a full-time workerC.a clothes makerD.a college student( )2:The writer used to take care of the lady because________.A.she wanted to learn how to do houseworkB.she was a relative of the disabled womanC.she wanted to earn some money while sleeping and eating thereD.she had to do something in return to the lady for her kindness( )3:When the lady taught the writer how to do housework, the little girl was ________.A.eager to learnB.unwilling to learnC.forced to learnD.careful to learn( )4:What’s the writer’s attitude towards the lady now?A.SympatheticB.FearfulC.HatefulD.Grateful答案:1.B 2.C 3.B 4.D试题分析:本文讲述了作者在小时候为了照顾一个偏瘫的老人所学会的很多的生活的技能,表达出对老人的感激之情。

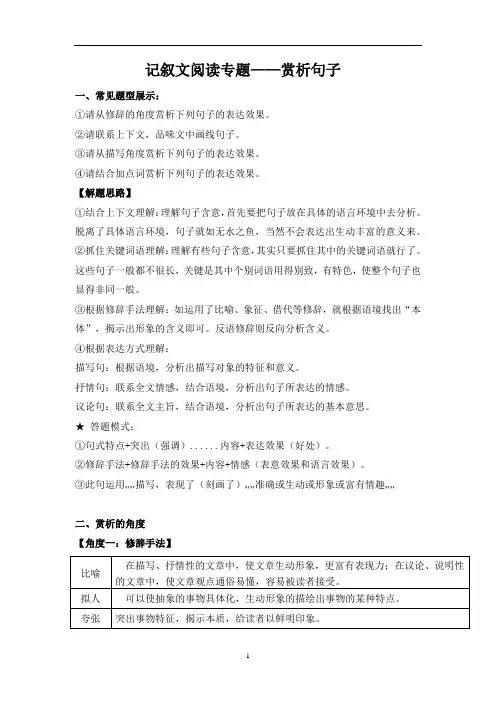

排比增强语言的节奏感、旋律美,可有力渲染艺术形象,使句子气势磅礴,使情感的抒发酣畅淋漓。

反问使观点鲜明有力,感情更强烈。

设问引起读者注意,激发读者的兴趣,能使论点突出,文章的说服力增强。

对比能鲜明地显示出事物间的差别,能突出描写对象的某一特点。

对偶使表达得内容相互补充,相互映衬,和谐整齐。

反复对于说理文中,起强调作用;用于抒情诗或散文中,起加强感情的作用。

引用可使所表达得内容生动活泼,感染力增强;对说理、表情达意都很有帮助,为自己的观点或看法提供有力的依据,增强说服力。

例一:春天像刚落地的娃娃,从头到脚都是新的,它生长着。

春天像小姑娘,花枝招展的,笑着,走着。

春天像健壮的青年,有铁一般的胳膊和腰脚,领着我们上前去。

(《春》)答:运用比喻的修辞手法,生动形象地写出了春天新,美,力的三个特点,表现了春天蓬勃的生命力,表达了作者对春天的赞美。

答题格式:修辞手法+内容+情感例二:小草偷偷地从土里钻出来,嫩嫩的,绿绿的。

(朱自清《春》)答:运用拟人的修辞方法,把小草人格化,生动形象地写出了春草萌发的情态,表达了作者对春天的喜爱之情。

【角度二:描写手法】例三:仅仅有一次,她的教鞭好像要落下来,我用石板一迎,教鞭轻轻地敲在石板边上。

(《我的老师》)答:运用动作描写,“落”和“轻轻地敲”表明蔡老师并没有存心要打的意思,表现了蔡老师性格温柔,关爱学生,师生关系融洽、亲密。

答题格式:描写手法+内容+情感(性格特点)例四:“这就是那些老同学给我取的绰号。

天啦,本人太喜欢这美妙的绰号了!可惜,从来没有一个同学当面喊我王几何……”。

(《王几何》)答:语言描写,突出王老师的语言幽默风趣,表现了王老师思想的民主与开放。

例五:那声音大概是横笛,宛转,悠扬,使我的心也沉静,然而又自失起来,觉得要和他弥散在含着豆麦蕴藻之香的夜气里。

(鲁迅《社戏》)答:这句话运用了环境描写;交代了“我”和小伙伴们月夜行船的情形,渲染了夜景优美宁静的氛围,烘托出“我”想看社戏的急切之情。

记叙文阅读新题赏析题一:阅读文章,回答下面的问题。

高山流水(1)那天我们是去寻山的。

(2)我们顶着碧蓝的九月,披着金黄的九月,兴致勃勃地去寻山。

那天的天气很高爽。

我们的心灵跃动得很年轻,真是登峰的好日子——那座高峰,耸峙在梦境中,已经很久了。

(3)进入群山之中,坎坷曲折,就没有一条直路。

山路虽然难走,我们心里明白,要攀登那座高峰,一定得耐心地走。

何况山上到处有美妙的花草,蓊郁的林木,展开一片活鲜的绿!让我们的眉眼也绿了,心灵也绿了。

(4)生活在平地上的人,一旦爬上了高山,真不行。

我们原是唱着歌来寻山的,不知什么时候,歌声已歇。

山上美丽的景物,原先会引起我们一阵大叫的,不知什么时候,再没有精神去理睬。

不错,山中有千般的好,可是,骄狂的人们哪,只能在马路上追遂,到山上来,就软弱得不如一只虫豸!(5)盘盘旋旋,升升降降,路,不必说,愈往上爬就愈苦。

时间,在山上。

也失去了权威,日影已过午,看看那座峰尖,却似乎越来越远了。

(6)早晓得高峰是可望而不可即的,真不该来。

(7)山,并没请谁来!(8)真的,山没有请谁来。

山,威严地站在那儿,不假人以辞色,是我们自己要来寻山的。

想登上绝顶,领受独立孤峰的喜悦,岂能不品尝寂寞趱路的况味?(9)寂寞趱路,是我们真实的写照,我们是走在寂寞中了。

有一半人落了队,剩下的人一句话都懒得讲。

究竟是怎么回事?难道人的精神竟这么容易激扬而又容易消沉吗?想从记忆里找一句话鼓舞一下,看大家的脸色,我发现不是谈论哲学的时候!谈什么哲学?哲学在高山上完全没有用场。

(10)泉水的溅溅声,从静寂之中传来,这对我们是亲切的召唤。

翻过一道山坡,就看一条细细的泉水,从那边陡峭的山坡上,蹦蹦跳跳地奔下来,在我们的脚下回旋成一道溪流,而后扩展开向下游流去。

看到这一股清泉,谁能不喜悦呢?尤其是攀援在群山中正感困顿彷徨的时候,我们怎能不以近乎感激的心情欢呼起来?(11)那一线银丝,从峰坳里流出,忽隐忽现,简直如同幻影一般地柔弱,真不知道它靠什么力量,能在山岳中开出一条河道来。

初中语文中考总复习——现代文阅读训练之记叙文阅读训练1201-1300篇(含答案解析)学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、现代文阅读失根的兰花◆陈之藩①顾先生一家约我去费城郊区的一个大学里看花。

汽车走了一个钟头的样子,到了校园。

校园美得像首诗,也像幅画。

依山起伏,古树成荫,绿藤爬满了一幢一幢的小楼,绿草爬满了一片一片的坡地。

除了鸟语,没有声音,像一个梦,一个安静的梦。

②花圃有两片,里面的花,种子是从中国来的。

一片是白色的牡丹,一片是白色的雪球,在如海的树丛里,闪烁着如星光的丁香,这些花全是从中国来的呀! 由于这些花,我自然而然地想起北平公园里的花花朵朵,与这些简直没有两样;然而,我怎么也不能把童年时的情感再回忆起来。

我不知为什么,总觉得这些花不该出现在这里,它们的背景应该是今雨轩,应该是谐趣园,应该是故宫的石阶,或亭阁的栅栏。

因为背景变了,花的颜色也褪了,人的情感也弱了,泪,不知为什么流下来。

③十几岁,就在外面漂流,泪从来也未这样不知不觉地流过。

在异乡见过与童年完全相异的东西,也见过完全相同的花草;同也好,不同也好,我总未因异乡事物而想过家。

到渭水滨,那水,是我从来没见过的,我只感到新奇,并不感觉陌生;到咸阳城,那城,是我从来没有见过的,我只感觉到它古老,并不感觉伤感。

我曾在秦岭捡过与香山上同样红的枫叶,在蜀中我也曾看到与大庙中同样的古松,我也并未因而想起过家。

我曾骄傲地说过:‚我,到处可以为家。

‛④然而,自至美国,情感突然变了:在夜里的梦中,常常是家里的小屋在风雨中坍塌了,或是母亲的头发一根一根地白了;在白天的生活中,常常是不爱看与故乡不同的东西,而又不敢看与故乡相同的东西。

⑤花搬到美国来,我们看着不顺眼;人搬到美国来,也是同样不安心;这时候才忆起,故乡土地之芬芳与故乡花草的艳丽。

我曾记得,8岁时肩扛小镰刀跟着叔叔下地去割金黄的麦穗,而今这童年的彩色版画....,成了我一生中不朽的绘画。

中考记叙文阅读及答案10篇例【一】(2020·黑龙江绥化)阅读《鹅毛压得父亲喘》,完成下面小题。

①每到冬季,父亲都要去收鹅毛,此时乡下的养鹅人,都会把鹅毛拔下来卖钱。

父亲便拿着麻袋和扁担,走村串屯地上门去收,早出晚归。

②天一黑,我就跟姐姐站在村口的冷风中,等待父亲的归来。

有一年,父亲身体特别弱,“鹅毛担子”一上肩,就大口大口地又喘又咳,为此每次看到父亲,姐姐便会飞快地跑过去,接过他的担子,父亲便如释重负,一下轻松很多。

年幼的我很是不懂,那鹅毛担子,分明很轻盈,我曾挑过几次,看似鼓囊囊的两麻袋,其实一点都不重,轻如鸿毛呀,可为何在父亲的肩上,却是那般沉重,压得他直喘呢?③晚饭后,父亲拨亮带玻璃罩的油灯,借着灯光,将收来的鹅毛,全部摊放在屋内,然后打开家里的所有门,让阵阵萧萧北风穿屋而过——他要一边拨弄,一边利用那又冷又硬的北风,将鹅毛中最轻,最软,也是最值钱,最有用处的鹅绒,吹分离开来,另作他用,吹不起来的则卖给毛厂。

④如若吹进来的风不够大,父亲就拿扇子去扇,被他扇起的鹅绒,恰似屋外飘扬的雪花,片片雪白,凌空飞舞。

父亲一边扇,一边剧烈地喘着、咳着,形单影只地被一片“雪白”若隐若现地裹挟着,碰触着,吞没着……?他从不让我和姐姐帮忙,而让我们去学习。

⑤父亲为何气喘和咳嗽得那么严重,我从不知其因。

我更不明白,为何村里别的成年男子,都去集体的队里上工,挣工分,可他却不去,而让柔弱的母亲去?⑥母亲白天上工,晚上还要给有钱人做羽绒鞋,好赚些手工费,供我和姐姐读书,父亲分拣出的鹅绒,正是她做鞋时所需的填充保暖材料。

母亲的手很巧,做出的羽绒鞋暖和得很,极受镇上的居民欢迎,尤其是临近春节的腊月,订做羽绒鞋的人很多,母亲要整宿地去做,天快亮时才能和衣躺会儿。

⑦更糟的是,我家的泥墙草屋,也在那年的一场暴雪中坍塌了,一家只能住进一间四面都漏风的草棚里。

晚上归来,母亲仍要在草棚里做鞋,父亲分过鹅绒后,还得去垒房子——取来半干半湿的田泥,赤脚将它们一脚脚地踩熟,踩得有黏性和劲道,之后再用它们去垒墙。

文学类文本之人物形象分析【知识梳理】1、常见设问方式(1)请概括张老师的人物形象。

(此问直接答形象即可)答案:张老师是一个对工作认真负责、关心学生、正直、有原则的老师。

(2)请结合全文内容分析,张老师是一个怎样的人。

(此题需要先归纳人物形象,再对应人物形象逐条分析。

)答案:①张老师是一个对工作认真负责、关心学生、正直有原则的老师。

②从张老师每天中午到教室陪伴同学们完成作业可以看出张老师是一个对工作认真负责的人。

③从张老师帮助贫困家庭的孩子可以看出他是一个心地善良、关爱学生的人。

④从张老师拒收家长的红包和礼物可以看出张老师是一个正直、有原则的人。

注意:(1)人物性格的表达形式,一般用二字词语或四字词语且尽量用到三个或三个以上,还要注意多个角度概括;(2)抓住重点,有主到次;(3)分点概括,要点之间不要出现近义词;(4)先概括形象,再具体分析。

做到结合文本,用到三个以上,从不同角度表达,全面、客观、公正。

2、如何归纳人物形象答题方法:①根据人物相关故事情节分析人物形象;②抓住具体人物描写手法推断人物形象;③结合人物身份职业地位揣摩人物形象;④通过作者对人物的评价得出人物形象;【积累与运用】老师的优秀品质:(1)认真负责、关爱学生(2)严慈相济、温柔善良(3)风趣幽默、教导有方父母的优秀品质:(1)坚强独立、吃苦耐劳(2)温柔善良、待人和善(3)关爱孩子、教子有方医生的优秀品质:(1)(2)(3)警察的优秀品质:(1)(2)(3)答题格式(1)XX是一个(……)(……)(……)的人。

从……可以看出XX……;(2)他做了……(事件),表现了他……的性格(形象)(3)通过……描写,表现了他……的性格(形象)【例题精讲】干净刘建超①欧阳市长急匆匆从家里出来,冒着雨钻进越野吉普车,嘴里还嘟囔着,可惜那一池子热水了,没有泡成澡。

②司机小马脚下一踩,汽车闪电般钻进雨夜。

③突如其来的暴雨,恶魔般地袭击了这座城市。

制定完防涝应急预案后,欧阳回到家,媳妇刚给放好了一池子洗澡水。

第一部分答题模版一、句式作用1.短句的作用:干脆利落,简洁明快。

2.短句独立成段:视觉上更醒目+突出强调内容。

3.重复的短句:突出强调。

4.对称的句子:句式整齐,读起来朗朗上口。

5.长短不一的句子:句式生动活泼。

二、标点作用1.句号的作用:语气舒缓。

2.①问号的作用:引发读者思考。

②连续问号的作用:气势充沛,感情强烈。

3.该用顿号却用逗号:逗号停顿时间长,起强调作用。

4.省略号作用:说话断断续续或沉默或思绪延续或给读者思考空间。

5.感叹号作用:强烈抒发情感/增强语气调自我反思。

标点符号的共性作用: 表达了的情感。

三、童谣/歌谣/诗歌作用1.使文章增添生动活泼感(歌谣),具有可读性。

2.使文章增强文化韵味/意蕴 (童谣/诗词),具有可读性。

3.交代信息,丰富文章内容。

4.突出所写的特点。

5.表达人物的心情。

6.点明文章的中心。

7.表达作者的情感。

四、修辞作用比喻:形象生动的写出了的特征。

拟人:赋予事物以人的性格、思想、感情和动作,使物人格化,从而达到形象生动的效果。

夸张:突出特征,揭示本质,给读者以鲜明而强烈的印象。

排比:条理清晰,节奏鲜明,增强语势,便于抒发作者强烈的感情。

对偶:形式整齐,音韵和谐,互相映衬,互为补充。

反复:强调某种意思,强烈抒情,富有感染力。

设问:自问自答,引人注意,启发思考。

反问:态度鲜明,加强语气,强烈抒情。

五、环境描写作用写出了的景物特征,渲染了的氛围,烘托了人物的心情。

六、人物描写作用塑造人物性格、推动情节发展、揭示文章主题。

第二部分答题套路一、词语赏析题有手法的解题方法: 手、特、情。

没有手法的解题方法: 解释词语+分析词语作用+词语表达情感。

二、词语含义题本来义:词语的字面意思。

语境:词语在句子中直接体现出的意思。

表现义:词语表现出的目的意图、情感态度、精神品质。

三、句段作用题【结构上】首段:总领全文/引出下文(万能作用);点明中心(首段中含中心句);文题照应(首段中出现题目);首尾呼应(首段尾端有相似相关语句);设置悬念,吸引读者。

专题训练(十) 记叙文阅读(含小说)◇抒情散文◇一、[原创]阅读下面一篇散文,完成问题。

(9分)寻找,那消逝的蓝天王洁①秋风摇曳,绿叶跌落尘泥,连最后一支抵抗灰尘的力量也消失了。

尘沙混进秋风中,张牙舞爪而至。

在这个秋风送爽的季节,这个本应一碧如洗的穹顶之下,你唯一能做的就是紧紧关上窗子,和这个世界相隔而立,这不啻为一场天灾。

②在我无奈关窗的时候,我看到了同样失落的老张——他是我的邻居,一个退休多年的“老铁路”。

雾霾已至,他却迟迟不肯关上窗子。

我大声地提醒他,他点点头,向我微微地摆摆手,然后不情愿地关上窗子。

他仍穿着那件褪色的涤棉青工作服,离开阳台的时候他一脸无奈,我知道,这不是他记忆里的世界。

③每每晚饭后在院子散步巧遇时,老张便会找我分享他的过往,那些干净世界里的忙碌往事,徐徐似涓流。

他告诉我,他曾随着铁轨踏遍了大半个中国,开山过水,攀崖架桥,就算是崇山峻岭也不在话下。

他说他曾和工友深入原始森林,当时供给困难,他们就去挖蘑菇,有一次沿着瀑布探入山底,竟然发现一口巨大的深潭,水雾氤氲,暗幽难测,宛如神话一般。

④我能想象得到那个年代的工人们经历过怎样的艰苦,但是老张从未讲述过自己的艰辛与所经历过的磨难。

相反,他的回忆里充满着乐观和欢笑。

他回忆说,他曾在广袤的草原上铺设铁轨,那一望无际的草原就像锦缎一样,大风一过,碧波丛中蜇飞草伏,满是蛮荒狂野的味道,这里点缀..着最原始、最野性的美,丝毫不假雕琢,呼啸的列车便如脱缰的野马一般,碾压着草腥而去。

草原之广,便是有天大的噪音,也会被稀释得无影无踪。

老张告诉我,他最喜欢的时光是在劳作之后,工友们并肩而坐。

晚霞黏稠如汁,夕阳仿佛跌入烈火中的铁球,烧得灼红夺目,再晚一会儿,霞光渐暗,夕阳又变成了巨大的糖果,又似浆果,眼看便要和火烧云融为一体。

这时候,草原变成了墨绿色,夜风吹来,花草味儿弥漫开来,置身其中,只觉神思如醺,就是世间最美的烈酒只怕也换不来这般深刻的心怡如醺。