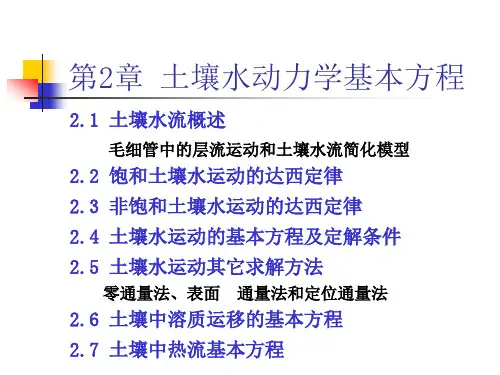

土壤水动力学的发展.

- 格式:ppt

- 大小:1.44 MB

- 文档页数:15

土壤水动力学参数及影响因素分析作者:宋城业来源:《农村经济与科技》2020年第16期[摘要]土壤水是农作物生长的主要水源,也是开展农业生产的必备条件之一。

分析土壤水的动力学参数以及相关影响因素对土壤水的水分调控和高效率利用具有重要意义。

[关键词]土壤水;动力学参数;影响因素;分析[中图分类号]S152[文献标识码]A土壤水是水资源的一个不可或缺组成部分,高效率利用土壤水受到有关人员的高度重视。

有关数据显示,土壤水动力学参数受到以下几个因素的影响:其一,土壤孔隙度;其二,土壤质地。

相关文献报道,还有学者在分析土壤水动力学参数的相关影响因素之外,建立了土壤水动力学基本方程、土壤水参数估计模型以及土壤水热运动模型等,以期阐述清楚土壤水的主要动力学参数特点,为我国农业生产提供相关数据参考。

1 国内外土壤水的有关研究分析1.1 国内土壤水的有关研究我国有关土壤水的形态学研究理论(以罗戴为代表)在20世纪中期兴起,该理论传人我国之后对我国的土壤水研究起到较大助推作用。

第一次土壤水物理学术讨论会在杭州举行,土壤水能量的有关概念首次进入到我国广大人民群众的视线内,逐渐转变土壤水分的有关研究观念——从定性的形态学观点逐渐转变成定量的连续能量观念。

20世纪80年代初期有关人员引入将土壤、植物和大气看作一个连续整体观念,利用水势将能量指标建立在不同介质之间,为土壤水以及农作物和生态环境之间做协调研究挖掘出新的路径。

20世纪80年代后,随着国内外的土壤水研究交流逐渐增多,我国对土壤水的理论研究和实验研究逐渐取得长足发展,与此同时出现一些关于土壤水研究的著作,如《土壤水动力学》《地下水与土壤水动力学》《土壤水分通量法实验研究》《土壤水热运动模型及其应用》《土壤一植物一大气连续体水分传输理论及其应用》等。

国内土壤水分的有关研究在互联网技术发展的基础上而发展,尤其是求解基本方程归功于计算机技术的应用,使得复杂的问题能够通过数学实验方法加以求解。

土壤入渗测定方法评述[摘要]为了解不同的土壤入渗测定方法,本文在介绍国内外有关土壤入渗测定方法的若干研究成果和进展的基础上,简要地分析了目前常用的双环法、人工降雨法、水文分析法、圆盘入渗仪法和盘式负压入渗仪法。

结果表明圆盘入渗仪法多用于测量土壤的饱和导水率,同时具有省时、省力、省水和准确等优势,更适合野外试验,可以代替双环法进行土壤渗透性的测定。

[关键词]土壤入渗;测定;方法0 引言入渗是指水分进入土壤形成土壤水的过程,是土壤水动力学中重要的基本概念,它是降水、地面水、土壤水和地下水相互转化的一个重要环节。

土壤水分入渗过程和入渗能力决定了降雨进程再分配中的地表径流和土壤储水性,在干旱、半干旱地区,林业发展的主要途径是充分有效地利用自然降水、减少地表径流、增加土壤水分。

定量描述土壤入渗过程是水循环及水利用的重要基础内容,对研究地表产流的机理,以及增加土壤入渗,提高作物水分利用效率等具有重要的理论意义和实践价值。

因此,土壤水分入渗的测定及其影响因子的研究受到极大的关注,许多学者就此问题进行了大量的研究,并获得了丰富的研究成果。

1 土壤入渗测定方法研究现状目前,国内外许多学者致力于土壤入渗测定方法的研究,并在试验研究中提出并应用了不同的方法和手段。

例如:环刀法、渗透筒法、单环法、水文法、马利奥特-双环法、人工降雨法、钻孔法、土柱法、稳定通量法、示踪法以及各种精密入渗仪法(如Hood入渗仪,Guelph入渗仪)等,可分为田间测定和室内试验2种。

Betrand(1965)曾对土壤入渗速率的测定方法作过评述。

在实际操作中常常受制于某些因素,使得基于不同方法所测定的结果有所不同。

目前使用较多的方法为双环法(注水法)、人工降雨法、水文分析法、圆盘入渗仪法和盘式负压入渗仪法等。

1.1 双环法双环法通常采用同心环入渗装置。

同心环为两个同心铁环,其上下无底,要有足够刚度,以便打入土中不变形。

一般常用的同心环,外环直径50.5㎝,内环直径30.5㎝,环高25㎝,打入土中15㎝,环高及打入土中深度与内环相同。

土壤水分溶质动力学实验报告实验目的通过水平土柱以及垂直土柱入渗实验,了解水分的入渗过程、入渗特性,以及用水平土柱入渗法测定土壤水分扩散率的方法,利用垂直入渗实验测定土壤饱和导水率的方法。

实验方法和步骤1、土壤样品准备:样品风干、磨细、过筛等。

2、装土柱:分层次将一定容重的土壤装填在土柱中。

3、入渗实验:在土壤入渗过程中,观测不同时间土壤湿润峰的迁移,不同时间的入渗水量,入渗结束后测定不同层次土壤含水量。

实验结果分析(1)用EXCEL绘制土壤累积入渗量曲线,土壤入渗速率曲线、湿润锋的迁移与时间的平方根曲线、土壤水分在剖面分布曲线,分析土壤的入渗特性。

(2)计算土壤水分扩散率,绘制扩散率与含水量曲线。

计算土壤饱和导水率。

一、水平土柱入渗实验1、实验目的在熟练掌握水平土柱吸渗法测定非饱和土壤水扩散率原理的基础上了解土壤水平入渗特性,确定入渗条件下湿润锋x和时间t之间的关系,了解入渗条件下土壤累积入渗量曲线以及数学表达式,在此基础上,计算土壤的入渗速率以及数学表达式,同时得到土壤水扩散率D(θ)的关系,并绘制相应的图表。

2、实验要求水平土柱(长30cm),是由直径5cm,厚度为2cm的单环组装形成的,土柱装土土壤为老师事先准备好的沙壤土,控制装土容重为1.4g/cm3。

水平入渗过程中,进水端的水位由马氏瓶控制。

入渗过程中,观测不同时间的累积入渗量以及湿润锋的距离。

实验结束后,用烘干法分层测定土壤重量含水率,计算体积含水率。

3、实验方法与步骤(1)土壤样品准备:样品风干,磨细、过筛(孔径2 mm);(2)装土柱:在内径为5cm的水平实验土槽底部垫上滤纸,然后将实验用土按设计容重 1.4g/cm3的标准分层装入水平土槽中,为保证土的均匀性,我们将土按2cm高度分层装入;(3)在马氏瓶中装入一定量的水,将下部进气阀和出水阀关闭;(4)用橡皮输水管将马氏瓶的出水口与水平土槽进水口相连,然后打开马氏瓶顶部的加水孔的橡皮塞和出水阀,同时将水平槽的排气孔打开,给水平土槽下部的水室进行排气和充水,保证水能够均匀的入渗;(5)水室充满水后,立即将马氏瓶加水孔和水平土柱的排气孔密封,打开马氏瓶下部的进气阀,将水平土柱放平,让水平土柱中心轴与马氏瓶的进气阀相平,这样才能保证水平入渗在无压条件下进行,同时,打开秒表开始计时,并记下马氏瓶上的刻度数;(6)按照先疏后密的原则进行连续观测,每记下时间和马氏瓶上的刻度数,达到稳定入渗时,停止实验,然后打开水平土槽,将其中的土按2cm长度分层装入事先准备好的的铝盒中,然后称重,并放入烘箱进行烘干、承重。

第一章土壤水的能态——土水势

1.1 概述

自然界中的水是循环运动的,和人类生活关系最密切的是陆地的水循环,在循环过程中,地表一下的水存储和运移在土壤、岩石空隙、岩石裂隙或孔洞中。

当土壤孔隙没有被水充满,土壤中的水分处于非饱和状态时,我们称该土壤区域为非饱和带(或称包气带),称其中的水分为非饱和土壤水。

当水充满了土壤的全部孔隙(含有少许不连通的充气孔隙),土壤中水分处于饱和状态时,该土壤区域称为胞和带(或称饱水带),而称其中的水分为饱和土壤水,即一般所指的地下水。

土壤水和地下水的共同特点是水分均存在于多孔介质的孔隙中,并在其中运动。

土壤作为一种多孔介质是有无数碎散的、形状不规则且排列错综复杂的固体颗粒组成。

多孔介质内孔隙的大小、形状与连通性各不相同,极大地影响着其中流体的性质和运动特征。

例如,将土壤视为小球体的集合,或假想为平行的小扁平体的集合,更多的是将土壤孔隙近似为直径大小不一的一束毛细管。

这些模型,特别是毛管模型,可以用来分析土壤中水分运动的某些现象,但由于这些模型都对真实土壤做了过分的简化和近似,其使用价值甚小。

目前的趋势不是用微观的方法去研究多孔介质中孔隙的大小、形状和分布以及孔隙空间中流体的流动特征,而是转向用宏观的方法。

宏观方法是在较大尺度范围内研究多孔介质大小及其中水流的平均状况。

此时为了求得一定区域内有关几何要素和运动要素的时空分析,必须首先确定多孔介质的物理点或质点的概念。

所谓多孔介质在数学点P处的物理点,是以P点为质心、体积为ΔV0的体积元(一般取为球体)来表征的。

ΔV0不能太大,否则平均的结果不能代表P点的值;。

土壤水分特征曲线(研究)综述卢常磊(学号:1001064113)(系别:农学系专业:种子科学与工程班级:一班)前言:土壤水的基质势(或土壤水吸力)随土壤含水量而变化,其关系曲线称为土壤水分特征曲线。

该曲线反映了土壤水分能量和数量之间的关系,是研究土壤水动力学性质比不可少的重要参数,在生产实践中具有重要意义。

几十年来,人们投入了大量的精力来发展确定该曲线的方法,这些方法归纳起来可分为两大类:一类是直接测定法,另一类是间接推算法(或参数估计法)。

这些方法各有优缺点,而在生产实践中有的方法几乎没有实际应用价值。

基于这一点,本文针对这些方法以及近年来发展的新方法进行了比较和综述。

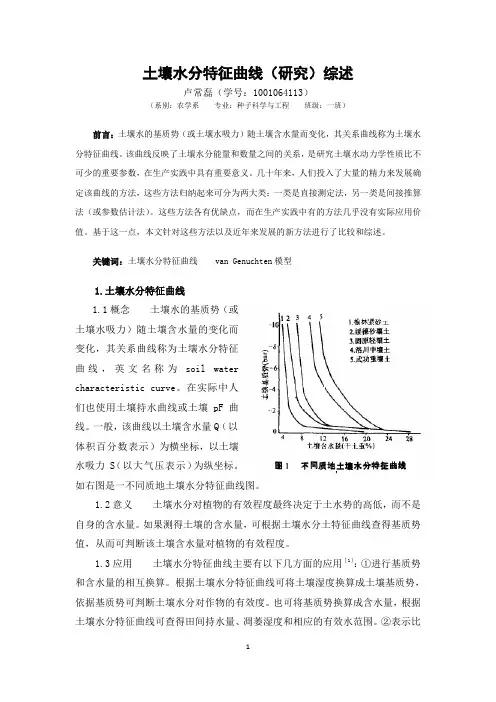

关键词:土壤水分特征曲线 van Genuchten模型1.土壤水分特征曲线1.1概念土壤水的基质势(或土壤水吸力)随土壤含水量的变化而变化,其关系曲线称为土壤水分特征曲线,英文名称为soil watercharacteristic curve。

在实际中人们也使用土壤持水曲线或土壤pF曲线。

一般,该曲线以土壤含水量Q(以体积百分数表示)为横坐标,以土壤水吸力 S(以大气压表示)为纵坐标。

如右图是一不同质地土壤水分特征曲线图。

1.2意义土壤水分对植物的有效程度最终决定于土水势的高低,而不是自身的含水量。

如果测得土壤的含水量,可根据土壤水分土特征曲线查得基质势值,从而可判断该土壤含水量对植物的有效程度。

1.3应用土壤水分特征曲线主要有以下几方面的应用[1]:①进行基质势和含水量的相互换算。

根据土壤水分特征曲线可将土壤湿度换算成土壤基质势,依据基质势可判断土壤水分对作物的有效度。

也可将基质势换算成含水量,根据土壤水分特征曲线可查得田间持水量、凋萎湿度和相应的有效水范围。

②表示比水容重。

土壤水分特征曲线斜率的倒数,即单位基质势变化所引起含水量的变化,称之为比水容重,是衡量土壤水分对植物的有效性和反映土壤持水性能的一个重要重要指标。

③可以间接反映土壤孔隙的分布。

青藏高原夏季土壤有机质及砾石影响水热传输特性的数值模拟马琴;刘新;李伟平;丁宝弘【摘要】本文针对青藏高原部分地区土壤有机质和砾石含量较高的特点,在前人工作的基础上,发展了一个新的参数化方案以描述土壤有机质和砾石对土壤导热率、导水率的影响.通过对通用陆面模式CoLM中的土壤水、热参数化方案以及地表蒸发阻抗三方面的逐步改进,对青藏高原藏东南站和纳木错站两种不同下垫面进行单点数值模拟分析.对比原方案与最终优化方案的模拟结果表明:采用新方案的CoLM 模式对藏东南站土壤湿度模拟性能明显提高,平均偏差减小到0.04,而对纳木错站浅层20 cm以上土壤湿度的模拟偏差略微增大.新方案在藏东南站对土壤内部温度的模拟改善较为显著,平均偏差减小了0.2℃;而在纳木错站40 cm以上有所改进.新参数化方案较好地模拟了两个观测站表面能量通量的时间变化,纳木错站7、8月份的潜热通量改进尤为明显,比原方案减少大约20Wm-2,与观测结果较为接近.【期刊名称】《大气科学》【年(卷),期】2014(038)002【总页数】15页(P337-351)【关键词】青藏高原;CoLM模式;有机质砾石;参数化方案【作者】马琴;刘新;李伟平;丁宝弘【作者单位】中国科学院青藏高原研究所青藏高原环境变化与地表过程实验室,北京100011;中国科学院大学,北京100049;中国科学院青藏高原研究所青藏高原环境变化与地表过程实验室,北京100011;中国气象局国家气候中心气候研究开放实验室,北京100081;中国科学院青藏高原研究所青藏高原环境变化与地表过程实验室,北京100011;中国科学院大学,北京100049【正文语种】中文【中图分类】P4611 引言青藏高原是全球气候变化的敏感区,其动力和热力作用对大气环流、气候变化和灾害性天气形成发展有十分重要的影响(卞林根等,2001),而且高原上能量和水分循环对亚洲季风的形成与演化也具有十分重要的作用,所以加深对青藏高原陆面过程的了解,是改善大气环流模式对亚洲季风以及全球天气和气候预报效果的关键(王介民,1999)。

土壤学土壤学是以地球表面能够生长绿色植物的疏松层为对象,研究其中的物质运动规律及其与环境间关系的科学,是农业科学的基础学科之一。

土壤学的主要研究内容包括土壤组成;土壤的物理、化学和生物学特性;土壤的发生和演变;土壤的分类和分布;土壤的肥力特征以及土壤的开发利用改良和保护等。

其目的在于为合理利用土壤资源、消除土壤低产因素、防止土壤退化和提高土壤肥力水平等提供理论依据和科学方法。

土壤学学科分支土壤学的主要分支学科有下述门类:土壤物理学:主要研究土壤中固、液、气三相体系的物理现象及其变化规律。

内容包括:土壤水分的保持和移动及其对植物的有效性,土壤空气的组成与交换,热的传导与转化,土壤固相的组成与排列,土壤的力学性质和电、磁性质等。

土壤化学:主要研究土壤固、液相的化学组成、化学变化以及固液相之间的反应。

内容包括土壤固体颗粒的表面化学性质及阳离子交换,土壤溶液及土壤的酸碱性、氧化还原性等。

土壤生物学:主要研究栖居于土壤中的有机体(主要是微生物)的活动及其与土壤中物质转化和循环的关系。

内容包括土壤中微生物的数量、组成及分布规律,碳、氮、磷、硫等元素的生物循环,生物固氮作用以及有机质的分解和腐殖质的形成及其对土壤肥力的影响等。

土壤肥力与植物营养:主要研究土壤供应矿质养分的能力及其影响因子与植物营养的关系。

内容包括土壤肥力的实质及其指标,土壤养分的强度因素和容量因素,土壤和植物的营养诊断,主要作物对土壤肥力的要求等。

土壤地理学:主要研究土壤与自然地理环境的关系。

内容包括土壤的形成、分类、分布及土壤调查、制图等。

土壤矿物学:主要研究土壤矿物的结构、组成、性质和化学反应。

内容包括粘土矿物和氧化物的数量、组成以及相互间的反应,土壤中各种元素的迁徙状况,粘粒与有机质之间的相互作用,矿物的形成与转变以及矿物鉴定等。

土壤管理:主要研究人工措施对土壤和作物生产的影响,内容包括耕作、施肥、灌溉、排水及其他改良、保护措施对土壤肥力、生产力和作物产量的影响。

“人类在社会经济发展和能源开辟中, 以确保它满足目前的需要而不破坏未来发展需求的能力”。

是水资源对于发展用水量的满足程度,可供给的水资源总量与发展用水总量的比值。

是表示区域发展持续可能性的大小,是水资源利用的产出与用水量的比值,即表明发展的程度,又表明水资源利用的节约程度。

水资源规划是以水资源利用、调配为对象,在一定区域内为开辟水资源、防治水患、保护生态环境、提高水资源综合利用效益而制定的总体措施计划与安排指在规划设计水资源过程时,以未来某一年的需水量作为规划设计需水量,未来的那一年就是我们的设计水平年。

设计水平年是相对于现状年而言,现状年也叫基准年。

往往从长系列的水文资料中选择一些代表年或者代表期的径流资料调节计算,供规划方案比较。

是指区域供水系统能够提供给用户的最大供水量的大小。

是指灌溉面积上田间所需净水量与渠首引进的总水量的比值。

是指为了维持生态环境系统一定功能所需要保留的自然水体或者需要人工补充的水量。

指维持河流生态系统一定形态和一定功能所需要保留的水量。

指保护、修复或者建设给定区域的生态环境需要人为补充的水量。

, 以当地水资源开辟利用潜力分析为控制条件,通过经济技术综合比较,制定出不同水平年的水资源开辟利用方案,从而进行可供水量预测,为水资源的供需分析与合理配置提供参考依据.指在不同水平年、不同保证率情况下,考虑可利用水资源量,河道外需水量及工程供水能力三者组合条件下工程设施可提供的水量。

库容系数β =V/W 水库兴利库容除以本级水库多年平均年径流量在一定的自然气候和农业栽培技术条件下,为使作物获得高产、稳产,在作物播种前(或者水稻插秧前)和整个生育期内对农田进行适时适量灌水的一种制度。

指工业需水量增长率与工业年产值增长率的比值。

指维持河床基本形态,防止河道断流、保持能力和避免河流水体生物群落遭到无法恢复的破坏二保留到河道中的最小水面。

是指保持河道水流泥沙冲淤平衡所需水量。

需水工程、分水点、计算分区一次供需分析:考虑人口自然增长、经济发展、城市化程度和人民生活水平的提高,作为需水预测的基本方案;按供水预测的“零方案”,即现状水资源开辟利用格局和发挥供水工程潜力的情况下,进行水资源供需分析。

土壤学土壤学是以地球表面能够生长绿色植物的疏松层为对象,研究其中的物质运动规律及其与环境间关系的科学,是农业科学的基础学科之一。

土壤学的主要研究内容包括土壤组成;土壤的物理、化学和生物学特性;土壤的发生和演变;土壤的分类和分布;土壤的肥力特征以及土壤的开发利用改良和保护等。

其目的在于为合理利用土壤资源、消除土壤低产因素、防止土壤退化和提高土壤肥力水平等提供理论依据和科学方法。

土壤学学科分支土壤学的主要分支学科有下述门类:土壤物理学:主要研究土壤中固、液、气三相体系的物理现象及其变化规律。

内容包括:土壤水分的保持和移动及其对植物的有效性,土壤空气的组成与交换,热的传导与转化,土壤固相的组成与排列,土壤的力学性质和电、磁性质等。

土壤化学:主要研究土壤固、液相的化学组成、化学变化以及固液相之间的反应。

内容包括土壤固体颗粒的表面化学性质及阳离子交换,土壤溶液及土壤的酸碱性、氧化还原性等。

土壤生物学:主要研究栖居于土壤中的有机体(主要是微生物)的活动及其与土壤中物质转化和循环的关系。

内容包括土壤中微生物的数量、组成及分布规律,碳、氮、磷、硫等元素的生物循环,生物固氮作用以及有机质的分解和腐殖质的形成及其对土壤肥力的影响等。

土壤肥力与植物营养:主要研究土壤供应矿质养分的能力及其影响因子与植物营养的关系。

内容包括土壤肥力的实质及其指标,土壤养分的强度因素和容量因素,土壤和植物的营养诊断,主要作物对土壤肥力的要求等。

土壤地理学:主要研究土壤与自然地理环境的关系。

内容包括土壤的形成、分类、分布及土壤调查、制图等。

土壤矿物学:主要研究土壤矿物的结构、组成、性质和化学反应。

内容包括粘土矿物和氧化物的数量、组成以及相互间的反应,土壤中各种元素的迁徙状况,粘粒与有机质之间的相互作用,矿物的形成与转变以及矿物鉴定等。

土壤管理:主要研究人工措施对土壤和作物生产的影响,内容包括耕作、施肥、灌溉、排水及其他改良、保护措施对土壤肥力、生产力和作物产量的影响。

工程堆积体陡坡坡面土壤侵蚀水动力学过程工程堆积体陡坡坡面土壤侵蚀是一种常见的水动力学过程,对工程建设和环境保护具有重要指导意义。

本文将以生动、全面的方式介绍该过程,并提供一些建议以减轻坡面土壤侵蚀的影响。

工程堆积体陡坡坡面土壤侵蚀主要受到降雨、坡度、土壤类型和植被覆盖等多种因素的影响。

当降雨落在坡面时,水滴和雨滴会对坡面土壤产生冲击力,从而使土壤颗粒逐渐疏松,并随降雨流动而下。

同时,坡度的增加也会增加降雨径流的速度,进一步加剧土壤侵蚀的程度。

此外,不同的土壤类型在降雨侵蚀过程中也会表现出不同的抵抗能力,而丰富的植被覆盖可以有效地减缓降雨的冲击力,减轻土壤侵蚀的风险。

为了减轻工程堆积体陡坡坡面土壤侵蚀的影响,我们可以采取一系列的措施。

首先,合理的坡度和坡面设计能够减少雨滴对土壤的冲击力,降低土壤侵蚀的风险。

其次,选择适合的土壤类型和植被覆盖,能够加强坡面土壤的保护能力,减缓降雨的冲击力,并提供滞洪和固土的双重效果。

此外,还可以根据坡面情况,合理设置护坡措施,如建设护坡梯田或设置排水沟,以减少降雨径流速度和土壤侵蚀的程度。

同时,科学的土壤侵蚀监测和评估也是减轻工程堆积体陡坡坡面土壤侵蚀影响的重要手段。

通过定期监测降雨量、坡面土壤侵蚀深度和植被状况等指标,可以及时发现问题,并采取相应的修复和管理措施,以保护坡面土壤的持续稳定。

综上所述,工程堆积体陡坡坡面土壤侵蚀水动力学过程具有重要的指导意义。

通过采取合理的措施,如合理设计坡度和坡面、选择适合的土壤类型和植被覆盖、设置护坡措施以及科学的监测与评估,我们能够减轻工程堆积体陡坡坡面土壤侵蚀的风险,保护工程建设和环境的可持续发展。