高温职业危害程度分级汇总.

- 格式:ppt

- 大小:67.00 KB

- 文档页数:13

高温作业危害程度分级高温作业危害程度分级引言:随着现代工业的发展,高温作业在许多行业中成为了常态。

然而,高温作业环境对工作人员的健康和安全造成了严重的威胁。

针对高温作业的危害程度,分级是非常重要的,以便采取相应的预防措施和保护工人的安全。

本文将对高温作业危害程度分级进行探讨,并讨论如何应对高温作业环境带来的危害。

一、高温作业的危害高温作业环境对人体的危害主要表现在以下几个方面:1. 热应激和热衰竭:在高温环境下,人体无法有效散热,导致体温升高,进而引发热应激和热衰竭。

这可能导致体内水分和电解质的失衡,严重时甚至会危及生命。

2. 中暑和热射病:长时间暴露在高温环境下,容易引发中暑和热射病。

中暑是指体温调节中枢受损,体温过高,热失衡。

热射病是中暑的一种严重病型,可能导致多器官功能障碍。

3. 气候病和心脑血管病:高温环境下,人体易受到气候病和心脑血管病的威胁。

气候病主要表现为头痛、恶心、呕吐等症状,心脑血管病主要表现为血压升高、心率加快等症状,严重时可能危及生命。

二、高温作业危害程度分级为了对高温作业的危害程度进行科学评估和管理,需要对其进行分级。

下面是常见的高温作业危害程度分级:1. 一般高温作业:指工作环境温度在28℃至33℃之间,相对湿度低于80%的作业环境,对工人的危害较小。

此类工作环境下,工人可能会感到一定的不适,但不会危及其健康和安全。

2. 中度高温作业:指工作环境温度在34℃至38℃之间,相对湿度低于80%的作业环境,对工人的危害较大。

此类工作环境下,工人易出现疲劳、头晕、心慌等不适症状,需要采取相应的防护措施。

3. 严重高温作业:指工作环境温度超过38℃,相对湿度超过80%的作业环境,对工人的危害非常大。

此类工作环境下,工人容易出现中暑、热射病等严重的热应激症状,可能导致生命危险。

三、应对高温作业环境的措施为了保护工人的健康和安全,应采取以下措施来应对高温作业环境的危害:1. 合理安排工作时间:尽量避免在高温时段进行重体力劳动和高温作业,如在早晨和晚上进行工作,避免中午时分暴露在高温环境下。

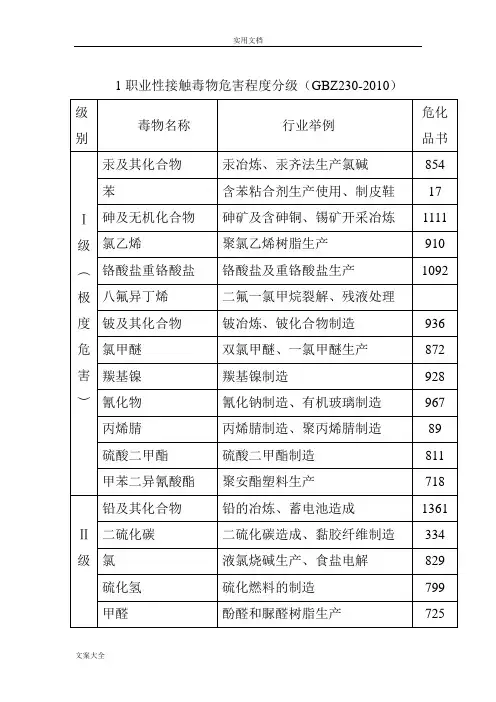

1职业性接触毒物危害程度分级(GBZ230-2010)常见职业性接触毒物危害指数计算Ⅰ级汞化物 1 .氰化物2. 氯乙烯4.砷及无机化合物5.铬酸盐7. 苯8.Ⅱ级苯胺3 .砷化氢6. 硫化氢9.盐酸10.硝酸11.一氧化碳12.铅及化合物13. 氯21.甲醛23.Ⅲ级硫酸14.锰及化合物15.氨16.二甲苯20. 甲苯22 Ⅳ级汽油17. 甲醇18. 氢氧化钠1956种职业性接触毒物危害程度分级(GBZ230-2010)常见职业性接触毒物危害指数计算Ⅰ级13种汞化物 1 .氰化物2. 氯乙烯4.砷及无机化合物5. 铬酸盐7. 苯8.八氟异丁烯、铍及其化合物、氯甲醚、羰基镍、丙烯晴、硫酸二甲酯、二异氰酸甲苯酯、Ⅱ级25种苯胺3 .砷化氢6. 硫化氢9.盐酸10.硝酸11. 一氧化碳12.铅及化合物(G2A.B)13.氯21.甲醛23.二硫化碳、氟化氢、五氯酚及其钠盐、镉及其化合物、钒及其化合物、溴甲烷、金属镍、环氧氯丙烷、黄磷、对硫磷、氮氧化物、DD V、光气、氯丁二烯、三氯乙烯、苯酚Ⅲ级14种硫酸14. 锰及化合物15.氨16.甲苯22 二甲苯20.苯乙烯、二甲基甲酰胺、四氟乙烯氨、硝基苯、三硝基甲苯、四氯化碳、氯丙烯、六氟乙烯、敌百虫Ⅳ级4种汽油17. 甲醇18. 氢氧化钠19 丙酮法定职业性肿瘤、(八种):氯甲醚(肺癌)石棉(肺癌、间皮瘤)焦炉工(肺癌)砷化物(肺癌、皮肤癌铬酸盐(肺癌)联苯胺(膀胱癌)苯(白血病)氯乙烯(肝血管肉瘤)G1 (人类致癌物15种):苯、镉化物、铍化物、甲烷、硫酸及三氧化硫、氯乙烯、氯甲醚、双氯甲醚、三氧化铬(重铬酸盐)、砷化氢(眒)、、砷化物、羰基镍、环氧乙烷、焦炉逸散物(苯计)、煤焦油沥青挥发物(苯计)。

G2A(可能致癌物8种):环氧氯丙烷、硫酸二甲酯、氯丁二烯、氯联苯(54%氯)、1.2.3三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯、丙烯酰胺。

G2B(可疑致癌物31种):六六六、DD T、呋喃、铅及化合物(G2A.B)、乙苯、乙醛、苯乙烯、肼(联胺)、偏二甲基肼、对二氯苯、萘、金属镍、钴及氧化物、环氧丙烷1.2二氯乙烷、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、丙烯晴、苄基氯、百菌清、邻茴香胺、硝基苯、二硝基甲苯、二硝基丙烷、硝基甲烷、二异氰酸甲苯酯、乙酸乙烯酯、3.3对二甲基乙酰胺、1.3二氯丙烯、石油沥青烟职业性接触汞化物危害指数计算轻度危害(Ⅳ级):TH I <35中度危害(Ⅲ级);TH I≥35~<50高度危害(Ⅱ级):TH I≥50~<65极度危害(Ⅰ级):TH I≥651职业性接触氰化物危害指数计算危害程度分级轻度危害(Ⅳ级):TH I <35中度危害(Ⅲ级);TH I≥35~<50高度危害(Ⅱ级):TH I≥50~<65极度危害(Ⅰ级):TH I≥652职业性接触苯胺危害指数计算轻度危害(Ⅳ级):TH I <35中度危害(Ⅲ级);TH I≥35~<50高度危害(Ⅱ级):TH I≥50~<65极度危害(Ⅰ级):TH I≥653职业性接触氯乙烯危害指数计算危害程度分级轻度危害(Ⅳ级):TH I <35中度危害(Ⅲ级);TH I≥35~<50高度危害(Ⅱ级):TH I≥50~<65极度危害(Ⅰ级):TH I≥654职业性接触砷及无机化合物危害指数计算危害程度分级轻度危害(Ⅳ级):TH I <35中度危害(Ⅲ级);TH I≥35~<50高度危害(Ⅱ级):TH I≥50~<65极度危害(Ⅰ级):TH I≥655职业性接触砷化氢危害指数计算危害程度分级轻度危害(Ⅳ级):TH I <35中度危害(Ⅲ级);TH I≥35~<50高度危害(Ⅱ级):TH I≥50~<65极度危害(Ⅰ级):TH I≥656职业性接触铬酸盐危害指数计算危害程度分级轻度危害(Ⅳ级):TH I <35中度危害(Ⅲ级);TH I≥35~<50高度危害(Ⅱ级):TH I≥50~<65极度危害(Ⅰ级):TH I≥657职业性接触苯危害指数计算危害程度分级轻度危害(Ⅳ级):TH I <35中度危害(Ⅲ级);TH I≥35~<50高度危害(Ⅱ级):TH I≥50~<65极度危害(Ⅰ级):TH I≥658职业性接触硫化氢危害指数计算危害程度分级轻度危害(Ⅳ级):TH I <35中度危害(Ⅲ级);TH I≥35~<50高度危害(Ⅱ级):TH I≥50~<65极度危害(Ⅰ级):TH I≥659职业性接触盐酸危害指数计算危害程度分级轻度危害(Ⅳ级):TH I <35中度危害(Ⅲ级);TH I≥35~<50高度危害(Ⅱ级):TH I≥50~<65极度危害(Ⅰ级):TH I≥6510职业性接触硝酸危害指数计算危害程度分级轻度危害(Ⅳ级):TH I <35中度危害(Ⅲ级);TH I≥35~<50高度危害(Ⅱ级):TH I≥50~<65极度危害(Ⅰ级):TH I≥6511职业性接触一氧化碳危害指数计算危害程度分级轻度危害(Ⅳ级):TH I <35中度危害(Ⅲ级);TH I≥35~<50高度危害(Ⅱ级):TH I≥50~<65极度危害(Ⅰ级):TH I≥6512职业性接触铅及化合物危害指数计算危害程度分级轻度危害(Ⅳ级):TH I <35中度危害(Ⅲ级);TH I≥35~<50高度危害(Ⅱ级):TH I≥50~<65极度危害(Ⅰ级):TH I≥6513职业性接触硫酸危害指数计算危害程度分级轻度危害(Ⅳ级):TH I <35中度危害(Ⅲ级);TH I≥35~<50高度危害(Ⅱ级):TH I≥50~<65极度危害(Ⅰ级):TH I≥6514职业性接触锰及化合物危害指数计算危害程度分级轻度危害(Ⅳ级):TH I <35中度危害(Ⅲ级);TH I≥35~<50高度危害(Ⅱ级):TH I≥50~<65极度危害(Ⅰ级):TH I≥6515职业性接触氨危害指数计算危害程度分级轻度危害(Ⅳ级):TH I <35中度危害(Ⅲ级);TH I≥35~<50高度危害(Ⅱ级):TH I≥50~<65极度危害(Ⅰ级):TH I≥6516职业性接触汽油危害指数计算危害程度分级轻度危害(Ⅳ级):TH I <35中度危害(Ⅲ级);TH I≥35~<50高度危害(Ⅱ级):TH I≥50~<65极度危害(Ⅰ级):TH I≥6517职业性接触甲醇危害指数计算危害程度分级轻度危害(Ⅳ级):TH I <35中度危害(Ⅲ级);TH I≥35~<50高度危害(Ⅱ级):TH I≥50~<65极度危害(Ⅰ级):TH I≥6518职业性接触氢氧化钠危害指数计算危害程度分级轻度危害(Ⅳ级):TH I <35中度危害(Ⅲ级);TH I≥35~<50高度危害(Ⅱ级):TH I≥50~<65极度危害(Ⅰ级):TH I≥6519职业性接触二甲苯危害指数计算危害程度分级轻度危害(Ⅳ级):TH I <35中度危害(Ⅲ级);TH I≥35~<50高度危害(Ⅱ级):TH I≥50~<65极度危害(Ⅰ级):TH I≥6520职业性接触氯危害指数计算危害程度分级轻度危害(Ⅳ级):TH I <35中度危害(Ⅲ级);TH I≥35~<50高度危害(Ⅱ级):TH I≥50~<65极度危害(Ⅰ级):TH I≥6521职业性接触甲苯危害指数计算轻度危害(Ⅳ级):TH I <35中度危害(Ⅲ级);TH I≥35~<50高度危害(Ⅱ级):TH I≥50~<65极度危害(Ⅰ级):TH I≥6522职业性接触甲醛危害指数计算危害程度分级轻度危害(Ⅳ级):TH I <35中度危害(Ⅲ级);TH I≥35~<50高度危害(Ⅱ级):TH I≥50~<65极度危害(Ⅰ级):TH I≥6523职业性接触危害指数计算危害程度分级轻度危害(Ⅳ级):TH I <35中度危害(Ⅲ级);TH I≥35~<50高度危害(Ⅱ级):TH I≥50~<65极度危害(Ⅰ级):TH I≥6524职业性接触危害指数计算危害程度分级轻度危害(Ⅳ级):TH I <35中度危害(Ⅲ级);TH I≥35~<50高度危害(Ⅱ级):TH I≥50~<65极度危害(Ⅰ级):TH I≥65职业性接触危害指数计算危害程度分级轻度危害(Ⅳ级):TH I <35中度危害(Ⅲ级);TH I≥35~<50高度危害(Ⅱ级):TH I≥50~<65极度危害(Ⅰ级):TH I≥65职业性接触危害指数计算危害程度分级轻度危害(Ⅳ级):TH I <35中度危害(Ⅲ级);TH I≥35~<50高度危害(Ⅱ级):TH I≥50~<65极度危害(Ⅰ级):TH I≥65。

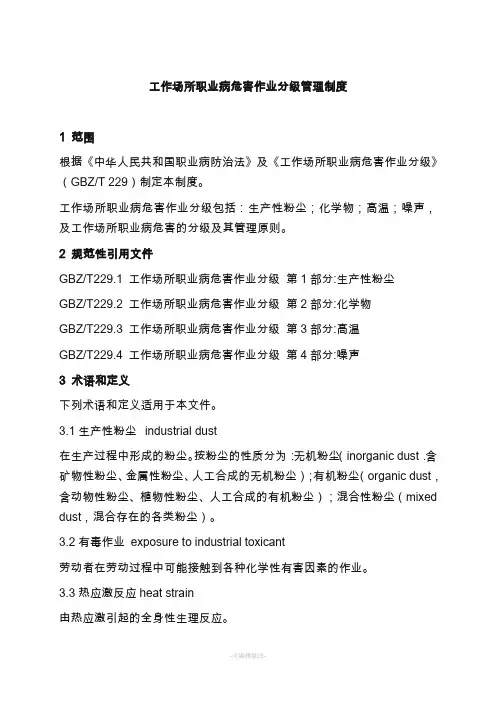

工作场所职业病危害作业分级管理制度1 范围根据《中华人民共和国职业病防治法》及《工作场所职业病危害作业分级》(GBZ/T 229)制定本制度。

工作场所职业病危害作业分级包括:生产性粉尘;化学物;高温;噪声,及工作场所职业病危害的分级及其管理原则。

2 规范性引用文件GBZ/T229.1 工作场所职业病危害作业分级第1部分:生产性粉尘GBZ/T229.2 工作场所职业病危害作业分级第2部分:化学物GBZ/T229.3 工作场所职业病危害作业分级第3部分:高温GBZ/T229.4 工作场所职业病危害作业分级第4部分:噪声3 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。

3.1生产性粉尘industrial dust在生产过程中形成的粉尘。

按粉尘的性质分为:无机粉尘(inorganic dust.含矿物性粉尘、金属性粉尘、人工合成的无机粉尘);有机粉尘(organic dust,含动物性粉尘、植物性粉尘、人工合成的有机粉尘);混合性粉尘(mixed dust,混合存在的各类粉尘)。

3.2有毒作业exposure to industrial toxicant劳动者在劳动过程中可能接触到各种化学性有害因素的作业。

3.3热应激反应heat strain由热应激引起的全身性生理反应。

3.4生产性噪声 industrial noise 在生产过程中产生的噪声。

3.5职业接触比值occupational exposure ratio工作场所劳动者接触某种职业性有害因素的实际测量值与相应职业接触限值的比值。

4 分级4.1生产性粉尘分级原则粉尘作业场所危害程度分级表其中:式中:B ——超标倍数C TWA ——8h 工作日接触粉尘的时间加权平均浓度,单位为毫克煤立方米(mg/m 3)C PC-TWA ——作业场所空气中粉尘容许浓度值,单位为毫克每立方米(mg/m 3) 4.2化学物分级原则B=4.2.1毒物危害程度级别权系数D见下表。

高温作业分级(共10篇)高温作业分级(一): 长期接触信那水等有毒液体.可以算特殊工种么也不知道信拿水算不算是有毒的,还有工龄达到了20年,在那20年内总是有人得肺病,我想应该和那个工作环境是有一定的关系的,劳人护[1985]6号对审批提前退休工种标准和注意事项做了如下规定:(1)从事井下、高空、高温、特别繁重体力劳动或者其他有害身体健康工作的工人,无论现在或过去从事这类工作,凡符合下列条件之一者,均可以按照《国务院关于工人退休、退职的暂行办法》中的规定办法提前退休:①从事高空和特别繁重体力劳动工作累计满10年的;②从事井下高温工作累计满9年的;③从事其他害身体健康工作累计满8年的.(2)高温作业,应当符合GB4200-84《高温作业分级》标准中第四级;繁重体力劳动作业,应当符合GB3869-83《体力劳动强度分级》标准中的第四级;高空作业,应当符合GB3608-83《高处作业分级》标准中的第二级,并经常在5米以上的高处作业,无立足点或牢固立足点,确有堕落危险的.(3)常年在海拔3500米以上高原地区和常年在摄氏零度以下的冷库、生产车间等低温场所工作的工人退休时,可以参照从事井下、高温作业工人的有关规定办理;常年在海拔4500米以上高山、高原地区工作的工人退休时,可以参照从事其他有害身体健康工作工人的规定办理.具体到你的情况:从事两种以上特殊工种时间是可以合并计算的.马尔康高原海拔若在3500米以上(需满8年),加上从事高温工作7年(需满9年).合并换算后可以55岁退休.【高温作业分级】高温作业分级(二): 劳动法全文中第几条是特殊工种的规定【特殊岗位工人退休工龄折算】劳动总局《关于贯彻执行〈关于工人退休、退职的暂行办法〉的若干具体问题的处理意见》(1978年7月11日)第六条规定“从事井下、高空、高温、特别繁重体力劳动和其他有害身体健康工作的工人,无论是现在从事这类工作或者曾经从事过这类工作,都需要具备下列条件之一,才能够按照《关于工人退休、退职的暂行办法》第一条第二项办理:(一)从事高空和特别繁重体力劳动工作累计满十年的;(二)从事井下、高温工作累计满九年的;(三)从事其他有害身体健康工作满八年的。

1 拼音GBZ/T 229.3-2010 gōng zuòchǎng suǒzhíyèbìng wēi hài zuòyèfēn jídì3bùfēn :gāo wēn[返回]2 英文参考GBZ/T 229.3-2010 Classification of occupational hazards at workplaces Part 3:Occupational exposure to heat stressICS 13.100C52中华人民共和国国家职业卫生标准GBZ/T 229.3-2010《工作场所职业病危害作业分级第3部分:高温》(Classification of occupational hazards at workplaces Part 3:Occupational exposure to heat stress)由中华人民共和国卫生部于2010年3月10日发布,自2010年10月1日起实施。

GBZ/T 229.3-2010 工作场所职业病危害作业分级第3部分:高温[返回]3 前言根据《中华人民共和国职业病防治法》制定本部分。

GBZ/T 229《工作场所职业病危害作业分级》按部分发布,目前计划出版以下几个部分:——第1部分:生产性粉尘;——第2部分:化学物;——第3部分:高温;——第4部分:噪声。

本部分是GBZ/T 229《工作场所职业病危害作业分级》的第3部分,是GBZ 2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值》中高温接触限值的配套文件。

本部分是在GBZ 2-2002《工作场所有害因素职业接触限值》中4.4.3高温作业分级基础上修订而成的。

自本部分实施之日起,GBZ 2-2002中相应的内容作废。

本部分主要修订内容如下:——增加了热应激、高温热环境等与高温作业分级有关的标准术语;——对高温作业等级进行了重新划分;——在高温作业等级划分中增加了热暴露时间和服装阻热性能因素;——增加了高温作业分级标准的分级管理原则和正确使用说明。

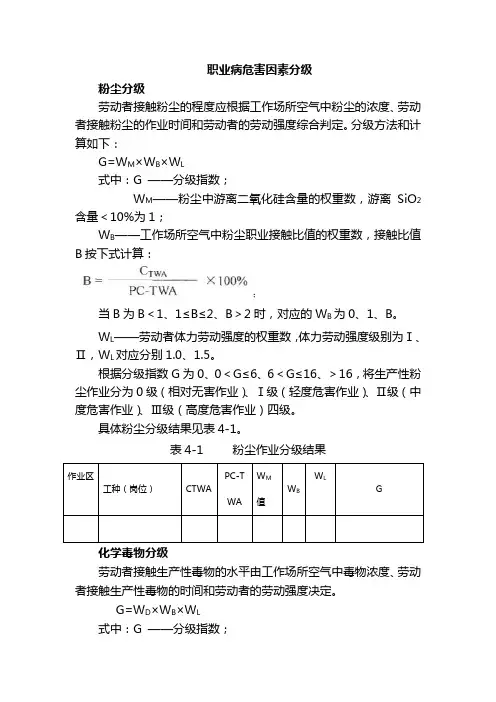

职业病危害因素分级粉尘分级劳动者接触粉尘的程度应根据工作场所空气中粉尘的浓度、劳动者接触粉尘的作业时间和劳动者的劳动强度综合判定。

分级方法和计算如下:G=W M×W B×W L式中:G ——分级指数;W M——粉尘中游离二氧化硅含量的权重数,游离SiO2含量<10%为1;W B——工作场所空气中粉尘职业接触比值的权重数,接触比值B 按下式计算:;当B为B<1、1≤B≤2、B>2时,对应的W B为0、1、B。

W L——劳动者体力劳动强度的权重数,体力劳动强度级别为Ⅰ、Ⅱ,W L对应分别1.0、1.5。

根据分级指数G为0、0<G≤6、6<G≤16、>16,将生产性粉尘作业分为0级(相对无害作业)、Ⅰ级(轻度危害作业)、Ⅱ级(中度危害作业)、Ⅲ级(高度危害作业)四级。

具体粉尘分级结果见表4-1。

表4-1 粉尘作业分级结果化学毒物分级劳动者接触生产性毒物的水平由工作场所空气中毒物浓度、劳动者接触生产性毒物的时间和劳动者的劳动强度决定。

G=W D×W B×W L式中:G ——分级指数;W D——化学物的危害程度级别的权重数,根据化学物的危害程度级别划为轻度危害、中度危害、重度危害、极度危害,其对应的权重数(W B)为1、2、4、8;W B——工作场所空气中化学物职业接触比值的权重数;接触比值B按下式计算:当B为B≤1、B>1时权重数(WB)0、B;W L——劳动者体力劳动强度的权重数,体力劳动强度级别为Ⅰ、Ⅱ,W L对应分别1.0、1.5。

根据分级指数G为≤1、1<G≤6、6<G≤24、>24,将生产性化学毒物作业分为0级(相对无害作业)、Ⅰ级(轻度危害作业)、Ⅱ级(中度危害作业)、Ⅲ级(高度危害作业)四级。

分级结果如下:接触一氧化碳:….;接触二氧化硫:……;接触铅和锰及其化合物:……;具体结果见表4-2。

表4-2 化学毒物作业分级结果高温作业分级高温作业按危害程度分为4级,见表4-3。

知识创造未来

高温作业分级

根据高温作业的危险程度和所需防护措施,一般可以将高温作业分为以下几个级别:

1. 一级高温作业:温度在50℃以下。

此类高温作业可能需要轻度的防护措施,如散热服、帽子、手套等。

2. 二级高温作业:温度在50~100℃之间。

此类高温作业需要更严格的防护措施,如隔热服、面罩、防护眼镜等。

3. 三级高温作业:温度在100~200℃之间。

此类高温作业属于较高风险作业,可能需要全套的防护装备,如防火服、隔热手套、防火靴等。

4. 四级高温作业:温度在200℃以上。

此类高温作业属于极高风险作业,可能需要特殊的防火装备和设备,如氧气呼吸器、耐高温面罩等。

需要注意的是,高温作业的分级标准可能因国家、行业和具体情况而有所不同,在进行高温作业时应根据当地法规和专业标准进行评估和措施制定。

同时,高温作业中的安全措施也应包括及时提供充足的水分和休息时间,以避免中暑和疲劳等问题的发生。

1。

高温作业危害分级高温作业危害分级一、引言高温作业是指在高温环境下从事一定的工作活动。

高温作业环境对人体健康和生产安全具有重要影响,需要对其进行科学评估和有效管理,以减少危害和保护工作人员的身体健康。

高温作业危害分级是对高温作业环境进行评估,根据评估结果将高温作业地点分为不同的危害等级,以便采取相应的防护措施,确保高温作业的安全进行。

二、高温作业环境的危害因素高温作业环境的危害主要来自以下几个方面:1. 高温对健康的直接影响:高温环境会导致人体脱水、体温异常升高,引起中暑、热衰竭等健康问题。

2. 高温对心脑血管系统的影响:高温作业环境会导致人体心脏负担加重、血液循环不畅,引发心脑血管系统疾病的发生。

3. 高温对呼吸系统的影响:高温作业环境中的烟尘、有机气体等物质对呼吸系统有刺激作用,增加呼吸系统疾病的风险。

4. 高温对皮肤的影响:高温作业环境中的高温、紫外线等因素会对皮肤造成损害,引起皮肤炎症、日光性皮炎等问题。

5. 高温对机械设备的影响:高温作业环境会导致机械设备的故障率增加,影响工作效率和安全。

三、高温作业危害分级的目的和意义高温作业危害分级的目的是为了评估高温作业环境对人体健康和生产安全的危害程度,将高温作业地点分为不同的危害等级。

这样可以做到:1. 有针对性地采取相应的防护措施,减少工作人员的健康危害。

2. 为高温作业环境的管理提供科学依据,指导工作人员的日常操作和管理决策。

3. 保障高温作业的安全进行,减少事故的发生概率,提高生产效率。

四、高温作业危害分级的评估内容和方法高温作业危害分级的评估内容包括以下几个方面:1. 高温环境温度的测量和记录:通过测量高温作业环境的温度,了解高温程度和变化情况。

2. 高温环境湿度的测量和记录:湿度对高温作业环境的危害程度有一定影响,需要进行测量和记录。

3. 高温作业地点的空气流通情况评估:评估高温作业地点的空气流通情况,了解是否存在局部高温和热堆积问题。

高温作业分级标准高温作业是指在高温环境下进行的作业活动。

高温环境对人体健康有着严重的危害,因此对高温作业的分级标准具有重要意义。

根据《高温作业场所管理规定》,高温作业分级标准主要包括四级,即轻度、中度、重度和特重度,下面将分别对这四个级别进行详细介绍。

首先是轻度高温作业。

轻度高温作业是指环境温度在30℃-33℃之间的作业场所。

在这种环境下,人体感到热,但并不会对身体造成严重危害。

对于轻度高温作业,应当采取适当的防护措施,如加强通风、增加水分摄入、合理安排工作时间等。

其次是中度高温作业。

中度高温作业是指环境温度在34℃-37℃之间的作业场所。

在这种环境下,人体会出现中度热应激反应,可能会出现头晕、乏力等症状。

对于中度高温作业,应当采取更加严格的防护措施,如增加休息时间、提供防暑降温用具等。

接下来是重度高温作业。

重度高温作业是指环境温度在38℃-40℃之间的作业场所。

在这种环境下,人体会出现严重的热应激反应,可能会导致中暑、晕厥等严重后果。

对于重度高温作业,必须采取严格的防护措施,如停止高温作业、提供充足的清凉饮料、安排充足的休息时间等。

最后是特重度高温作业。

特重度高温作业是指环境温度在40℃以上的作业场所。

在这种极端高温环境下,人体极易发生中暑、热射病等严重疾病,甚至危及生命。

对于特重度高温作业,必须立即停止作业,并采取紧急救护措施,如立即送医院救治、提供充足的清凉水等。

总的来说,高温作业分级标准对于保护高温作业人员的身体健康具有重要意义。

只有严格按照分级标准进行作业,并采取相应的防护措施,才能有效预防高温作业对人体健康造成的危害。

希望相关部门和企业能够高度重视高温作业分级标准,保障高温作业人员的身体健康。

高温作业分级标准高温作业是指在高温环境下进行的工作活动,其特点是温度高、湿度大、空气污染严重,对人体健康构成较大威胁。

为了保障高温作业人员的安全和健康,制定高温作业分级标准是非常必要的。

一、高温作业的定义。

高温作业是指在环境温度超过一定标准(通常为35℃)的情况下,从事生产劳动活动的工作状态。

高温作业环境通常具有高温、高湿、高辐射等特点,对人体健康造成危害。

二、高温作业分级标准。

1. 一级高温作业,环境温度在35℃-37℃之间,相对湿度在45%-60%之间,属于轻度高温作业。

2. 二级高温作业,环境温度在37℃-40℃之间,相对湿度在60%-75%之间,属于中度高温作业。

3. 三级高温作业,环境温度在40℃-43℃之间,相对湿度在75%-90%之间,属于重度高温作业。

4. 四级高温作业,环境温度超过43℃,相对湿度超过90%,属于极重度高温作业。

三、高温作业的防护措施。

1. 一级高温作业,加强对高温作业人员的健康监测,提供适当的防暑降温用品,加强室内通风,合理安排工作和休息时间。

2. 二级高温作业,在一级防护的基础上,加强对高温作业人员的健康宣教,提供更加有效的防暑降温用品,加强室内外通风换气,合理安排工作和休息时间。

3. 三级高温作业,在二级防护的基础上,加强对高温作业人员的身体监测,提供更加全面的防暑降温用品,加强室内外通风换气,合理安排工作和休息时间,并考虑暂停高温作业。

4. 四级高温作业,暂停高温作业,确保高温作业人员的安全撤离。

四、高温作业的应急处置。

1. 一级高温作业,及时发现高温作业人员身体不适,提供急救和抢救措施,保障高温作业人员的生命安全。

2. 二级高温作业,在一级处置的基础上,加强对高温作业人员的身体监测和医疗救护,提供更加全面的急救和抢救措施。

3. 三级高温作业,在二级处置的基础上,加强对高温作业人员的心理疏导和心理援助,提供更加专业的急救和抢救措施。

4. 四级高温作业,立即停止高温作业,全力进行紧急救援和抢救,确保高温作业人员的生命安全。

高温作业中的危险因素分类与代码高温作业是指在高温环境下进行的工作活动,由于高温环境具有危险因素较多、危害较大的特点,因此在高温作业中需要特别关注和分类危险因素,并制定相应的防护措施和应急处理代码。

本文将对高温作业中的危险因素进行分类,并介绍相应的代码和防护措施。

一、高温环境本身的危险因素高温环境本身就是一种危险因素,主要表现为高温对人体的直接伤害。

根据不同的高温环境温度,可以将其划分为以下几个等级:1. 高温等级1:环境温度在30℃-38℃之间。

在这种环境下,人体容易出现体温过高、中暑等症状。

针对高温等级1的工作环境,应采取以下措施:- 提供充足的饮用水,保持人体水分平衡;- 调整工作强度和工作时间,避免高温时段的高强度工作;- 穿戴透气、吸汗的工作服,以促进散热;- 定期进行体温监测,及时发现并应对中暑症状。

2. 高温等级2:环境温度在38℃-42℃之间。

高温等级2的环境已经接近或超过了人体的耐受极限,因此在这种环境下工作需要更加谨慎和严格的防护措施。

除了高温等级1的措施外,还需额外采取以下步骤:- 对工作场所进行通风降温,如使用风扇、空调等设备;- 加强对工作人员的监测,定期测量体温和血压等指标;- 提供防护用具,如太阳帽、防晒霜等,减少阳光对人体的直接照射。

3. 高温等级3:环境温度在42℃-50℃之间。

高温等级3的环境已经达到了人体的临界温度,容易导致中暑和热射病等严重后果。

在这种环境下,必须采取以下措施:- 优化工作安排,避免高温时段的户外工作;- 提供阴凉通风的休息场所,供工作人员中途休息;- 给予工作人员充足的补水和营养,确保机体的抵抗能力;- 加强监测与救援措施,如定期安排急救人员、备有应急药品等。

二、热辐射的危险因素及代码热辐射是指高温环境中的热能以辐射的形式传递给人体,它可导致人体组织损伤、灼伤等。

根据热辐射的强度和时间,可以将其划分为以下几个等级:1. 热辐射等级1:热辐射强度较低,短时间暴露下对人体无明显危害。

高温作业分级标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]高温作业分级前言《高温作业分级》标准是我国特有的劳动安全卫生分级管理标准,适用于评价与划分高温作业环境热强度及其等级。

本标准在重新修订时采用了国际通用的WBGT指数方法代替了我国GB 4200-84标准中曾使用温差评价热环境的方法。

同时新修订标准增加了定向辐射热的修正系数。

本标准从1997年10月1日起实施。

本标准从生效之日起,同时代替GB 4200—84。

本标准的附录A、B、C都是标准的附录。

本标准由中华人民共和国劳动部提出。

本标准起草单位:中国预防医学科学院劳动卫生与职业病研究所。

本标准主要起草人:黄海潮、魏一大、符红、甘永祥、戴自祝、李天麟。

1 范围本标准规定了高温作业环境热强度大小的分级。

本标准适用于对高温作业实施劳动安全卫生分级管理。

2 定义本标准采用下列定义。

生产性热源 productive hot source在生产过程中能够产生和散发热量的生产设备、产品或工件等。

工作地点 work-place作业人员进行生产操作或为了观察生产情况需要经常或定期停留的地点。

若因生产劳动需要,作业人员在车间内不同地点进行操作,则整个车间可称为工作地点。

WBGT指数 WBGT-indexWBGT指数亦称为湿球黑球温度(C),是表示人体接触生产环境热强度的一个经验指数。

它采用了自然湿球温度(tnw)、黑球温度(tg)和干球温度(ta)三种参数,并由下列公式计算而获得。

室内作业:WBGT=+ (1)室外作业:WBGT=++ (2)高温作业 the work in the environment with high temperature在生产劳动过程中,其工作地点平均WBGT指数等于或大于25℃的作业。

接触高温作业时间 the working time exposed in the environment with high temperature作业人员在一个工作日(8h)内实际接触高温作业的累计时间(min)。

职业危害程度综合评价分级职业危害程度是指某个职业对从业人员身体健康和生命安全的威胁程度。

根据危害程度的大小,可以将职业分为不同的级别,以便从业人员和相关管理部门了解和采取相应的防护措施。

以下将就职业危害程度综合评价分级进行详细介绍。

一、一级危害职业一级危害职业是指危害程度最高的职业,从业人员在工作中面临的危险较大,可能导致严重的伤害甚至死亡。

例如高空作业、爆炸品处理、有毒物品操作等。

从业人员在进行这些职业时,必须严格按照相关的安全规范进行操作,并佩戴相应的防护装备,以确保自身的安全。

二、二级危害职业二级危害职业是指危害程度较高的职业,从业人员在工作中面临一定的危险,可能导致较为严重的伤害。

例如高温作业、有害气体处理、潜水作业等。

从业人员在进行这些职业时,需要具备一定的专业知识和技能,并采取相应的防护措施,以保护自身的安全和健康。

三、三级危害职业三级危害职业是指危害程度一般的职业,从业人员在工作中面临较低的危险,但仍然需要注意安全。

例如普通工地施工、机械操作、焊接作业等。

从业人员在进行这些职业时,需要严格遵守操作规程,并正确使用相关的工具和设备,以防止意外事故的发生。

四、四级危害职业四级危害职业是指危害程度较低的职业,从业人员在工作中面临的危险相对较小,但仍然需要注意安全。

例如普通办公室工作、售货员等。

虽然这些职业相对安全,但从业人员在日常工作中仍然需要注意劳动保护,保持良好的工作姿势和工作环境,以防止长期劳动带来的健康问题。

职业危害程度综合评价分级对于从业人员和管理部门来说是非常重要的。

不同级别的职业危害需要采取不同的防护措施,以保护从业人员的安全和健康。

从业人员在选择职业时,也应该对其危害程度有所了解,做出明智的选择。

同时,相关管理部门也应该加强对各类职业的监管,确保从业人员的安全和健康。

通过对职业危害程度综合评价分级的了解,我们可以更好地识别和评估不同职业的危害程度,为从业人员提供更全面的安全保障。

高温作业危害程度分级依据高温作业危害程度分级依据一、引言高温作业是指在环境温度较高的条件下进行的工作。

这些作业可能存在各种潜在的危险,如中暑、脱水、中暑、烫伤等。

为了保障工人的安全和健康,有必要对高温作业的危害程度进行分级,以便采取相应的防护措施。

二、高温作业危害因素在进行高温作业危害程度分级之前,我们需要先了解高温作业所涉及的危害因素。

以下列举了一些主要的高温作业危害因素:1. 高温环境:高温环境会导致工人体温升高,引起中暑、热衰竭等疾病。

2. 高湿度:高湿度环境下,人体的散热能力减弱,容易引发热伤害。

3. 高辐射:高辐射会加速人体脱水,引发日射病、热射病等。

4. 空气污染:高温环境下,空气中的有害气体浓度较高,会引起呼吸系统疾病。

5. 身体劳动强度:高温环境下,身体劳动强度加大,易诱发心血管系统疾病。

三、高温作业危害程度分级依据为了科学评估高温作业的危害程度,业界普遍采用了以下几个关键因素:1. 温度指标:将高温作业的温度划分为几个不同的级别。

通常,将温度大致分为高温(30-35℃)、中度高温(36-40℃)、严重高温(41-45℃)和极度高温(46℃及以上)。

2. 湿度指标:高湿度会加剧高温作业带来的不适和危险。

对湿度的划分通常为潮湿(50-70%相对湿度)和极端潮湿(70%以上相对湿度)。

3. 持续时间:高温作业的危害程度也与持续时间有关。

一般来说,作业时间越长,危害程度越高。

4. 工作强度:高温作业的工作强度也会对危害程度产生影响。

工作强度可以以心率、能量消耗等指标进行评估。

5. 工人数量:在相同的高温环境下,工人数量的多少也会对危害程度造成一定影响。

通常认为,同等高温环境下,工人数量越多,危害程度越高。

通过综合考虑上述因素,可以将高温作业的危害程度划分为轻度、中度和重度三个级别。

具体划分如下:1. 轻度高温作业:温度在30-35℃之间,湿度在50-70%之间,持续时间较短(少于4小时),工作强度较轻,工人数量相对较少。

工作场所职业病危害作业分级第3部分-高温1 拼音GBZ/T 229.3-2010 gōng zuòchǎng suǒzhíyèbìng wēi hài zuòyèfēn jídì3bùfēn :gāo w ēn[返回]2 英文参考GBZ/T 229.3-2010 Classification of occupational hazards at workplaces Part 3:Occupational exposure to heat stressICS 13.100C52中华人民共和国国家职业卫生标准GBZ/T 229.3-2010《工作场所职业病危害作业分级第3部分:高温》(Classification of occupational hazards at workplaces Part 3:Occupational exposure to heat stress)由中华人民共和国卫生部于2010年3月10日发布,自2010年10月1日起实施。

GBZ/T 229.3-2010 工作场所职业病危害作业分级第3部分:高温[返回]3 前言根据《中华人民共和国职业病防治法》制定本部分。

GBZ/T 229《工作场所职业病危害作业分级》按部分发布,目前计划出版以下几个部分:——第1部分:生产性粉尘;——第2部分:化学物;——第3部分:高温;——第4部分:噪声。

本部分是GBZ/T 229《工作场所职业病危害作业分级》的第3部分,是GBZ 2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值》中高温接触限值的配套文件。

本部分主要修订内容如下:——增加了热应激、高温热环境等与高温作业分级有关的标准术语;——对高温作业等级进行了重新划分;——在高温作业等级划分中增加了热暴露时间和服装阻热性能因素;——增加了高温作业分级标准的分级管理原则和正确使用说明。