从_举贤良文学_看汉代察举选官制及其启示_郭强

- 格式:pdf

- 大小:191.06 KB

- 文档页数:4

试论西汉察举制的内容特点及对当今选拔的启示西汉察举制是中国古代用来选拔人才的一种制度,其实质是通过考试来选拔有才能的人,以涵盖了官员招聘和选拔范畴。

在中国的历史上,察举制是一个重要的发展,提供了一种公正的公共选拔机制。

本文将以西汉察举制为例,分析其内容特点及对今天的选拔带来的启示。

首先,西汉察举制制度的内容特点主要表现在以下几个方面:第一,一定程度上实现了公正公平。

在西汉统治时期,世家权贵的特权被缩减,加强了原始社会特技的纠偏,改变了封建社会的政治演变。

由于察举制度允许没有贵族背景的人通过考试获得公职,因此被认为是君主的利益代表,有利于消除官场上的某些私人关系的发生。

第二,选拔有才能的人。

西汉察举制的实质是通过考试来选拔人才,重视培养人才。

因此,该制度促进了文化教育的发展。

西汉时期,制定了《春秋繁露》、《史记》等一大批文学作品,并设立了官府的教育机构(如太学),提供了人才培训和才华展示的平台。

第三,角色多样性。

西汉察举制度不仅涉及到官员招聘,还包括了诸多社会方面的选拔范畴,如医生、教师和知识分子等。

此外,这项制度还赋予了市民权和财产权,允许有才能的人,跨越社会层面,成为政治中心的重要人物。

此外,西汉察举制度对当今选拔的启示也不可忽视。

它广泛地吸收了当时行政管理和社会实践中的一些优势,可以为当今选拔人才提供以下启示:第一,注重考试和教育的连续性。

西汉察举制度注重考试和教育的连续性,这对当今选拔人才具有重要的启示。

为确保选拔的公平、公正,需要在厘定考试形式、考试内容和考试的周期等方面加强规范化和标准化,确保考试公正、积极和公正,真正做到才能推动绩效提高。

第二,角色的多样性。

可借鉴西汉时期察举制度之成功,不仅注重有才能的人,还应用多样化的选拔角色;不仅注重工作经验,也应考虑知识技能、学历和背景等其他因素。

这样才能真正做到选拔公正、公平,充分发挥人力资源的作用。

总之,西汉察举制度的内容特点和政治意义是很明显的。

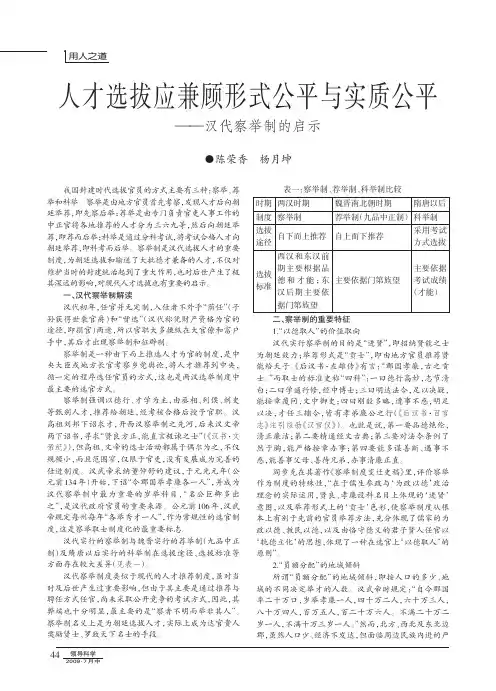

存档编号赣南师范学院科技学院学士学位论文中国古代选官制度及其启示系别文法系届别 2016届专业历史学学号 **********姓名许俊亮指导老师李云彪完成日期2014年11月20日目录内容摘要 (1)关键词 (1)一、中国古代选官制度的历史演化进程 (2)(一) 原始社会——选举贤能制度 (2)(二) 夏商周时期——世卿世禄制度 (2)(三) 春秋战国时期——客卿制 (2)(四) 两汉时期——察举与征辟制 (3)(五) 魏晋南北朝时期——九品中正制 (4)(六) 隋唐宋元明清时期——科举制度 (5)二、中国古代选官制度的启示 (6)(一)考选 (6)(二)多途选拔 (6)(三)回避 (7)(四)保密 (7)结语 (8)参考文献 (9)内容摘要: 自上古三代至明清, 古代中国选官制度历了一个从简单到复杂、从低级到高级的发展过程。

选拔官吏的途径很多, 从原始社会的“选举贤能制”到夏商周时期的“世卿世禄制度”再到战国时代的“客卿制”、两汉的“察举”和“征辟”、魏晋南北朝的“九品中正制”和隋唐以后的“科举制”,各有其历史发展的过程和时代特征。

通过对古代中国选官制度的历史沿革的分析,从中吸取经验,获得启示。

这对于当今中国的人才选拔制度具有较大的指导意义和现实意义。

关键词:古代中国选官制度启示一、中国古代选官制度的历史演化进程选官制度也称仕进制度, 是一个国家选拔官吏程序个规则。

繁荣以人才为本, “得人者昌, 失贤者亡”, 因此历代对官吏的选拔考核极为重视。

选官自有国家始, 苏东坡说:“三代以上出于学, 战国至秦出于客, 汉以后出于郡县吏, 魏晋以来出于九品中正, 隋唐至今出于科举。

”①概述了中国古代选官制度的几个发展阶段。

中国古代选官制度, 萌芽于原始社会末期“军事民主制”时期的禅让制, 在后代不断得到发展。

可分为六个阶段,即“选举贤能制”、“世卿世禄制度”、“客卿制”、“察举”与“征辟”、“九品中正制”和“科举制”。

汉代察举制对今天启示内容摘要汉代察举制是中国最早的选官制度,其中的“举贤良文学”因天子亲自策试被举荐者,而备受历代的关注。

察举制用人以德、用人以才、用人以能,确立了历代用人标准。

而古代帝王的偏信多疑,豪门贵族的相互倾轧,使俊杰之士仕途上步履维艰,最终让察举制走入穷途。

察举制的利弊得失,为今天的育人选才提供了诸多的启示和可资借鉴的经验教训。

关键词察举制现代启示一察举制汉代初年,任官并无定制,入仕者不外乎“荫任”(子孙获得世袭官爵)“赀选”和(汉代称凭财产资格为官的途径,即捐官)两途,所以官职大多操纵在大官僚和富户手中,其后才出现察举制和征辟制。

察举制是一种由下而上推选人才为官的制度,是中央大臣或地方长官考察乡党舆论,将人才推荐到中央,循一定的程序选任官员的方式,这也是两汉选举制度中最主要的选官方式。

察举制强调以德行、才学为主,由丞相、列侯、刺史等甄别人才,推荐给朝廷,经考核合格后授予官职。

汉高祖刘邦下诏求才,开西汉察举制之先河,后来汉文帝两下诏书,“贤良方正,寻求能直言极谏之士”(《汉书文•帝纪》,)但高祖、文帝的选士活动都属于偶尔为之,不仅规模小,而且范围窄,仅限于官吏,没有发展成为完善的仕进制度。

汉武帝采纳董仲舒的建议,于元光元年(公元前134 年)开始,“令郡国举孝廉各一人”并成为下诏,汉代察举制中最为重要的岁举科目,名公巨卿多出“之”是汉代政府官员的重要来源。

公元前106 年,,汉武帝规定每州每年“各举秀才一人”作为常规性的选官制度,这是察举取士制度化的最重要标志。

汉代察举制度类似于现代的人才推荐制度,虽对当时及后世产生过重要影响,但由于其主要是通过推荐与聘任方式任官,尚未采取公开竞争的考试方式,因此,其弊端也十分明显,最主要的是“察者不明而举非其人”。

察举制名义上是为朝廷选拔人才,实际上成为达官贵人奖励贤士、罗致天下名士的手段。

二现代借鉴1. “以德取人”的价值取向汉代实行察举制的目的是“进贤”即招纳贤能之士,为朝廷效力;举荐形式是“贡士”即由地方官员推荐贤,能给天子。

从“举孝廉”看官吏选举作者:张俊来源:《人民论坛·学术前沿》2010年第06期【摘要】“举孝廉”,乃以德举人、以能试用。

理论上讲,有利于选拔出德能兼备的官员,有利于反腐败,保持吏治清明和为政治民。

但是汉代的这一制度在实行过程中也存在弄虚作假、沽名钓誉甚至贿选等弊病。

这提示人们在重品德的同时,也不能忽视有效法规的监督和制约。

【关键词】举孝廉察举制度官员道德孝廉岁举是汉代官吏选举中的常制。

“举孝廉”实际上包括“孝廉”和“察廉”两个不同察举科目。

“举孝廉”既选吏,又选民,重品德。

在广泛选举人才、引导官员品德观和社会道德观、反腐败、培养德能合一的官吏等方面,都有现实意义,而该制度在运行过程中的弊病也可为今所鉴。

“举孝廉”有利于广泛选举人才和引导社会道德观《汉书·武帝纪》记载:“(元光元年,即公元前134年),初令郡国举孝廉各一人。

”自此,“举孝廉”之制虽然并不是一成不变,但孝廉岁举基本上是两汉官吏选举中的常制。

“举孝廉”通俗地讲,就是察举孝子、廉吏,实际上包括“孝廉”和“察廉”两个不同察举科目。

但因为都有对“廉”的要求,所以在实际运行中,二者通常都被纳入“举孝廉”范畴。

从被“举孝廉”者的身份看,有吏有民。

虽然权贵阶层不会与广大民众完全等同,比如汉时任子、訾选这类选举方式就有明确的身份和财力限制。

另外,官僚贵族子弟显然要比普通民众更能为人所知,因此较容易被“举孝廉”。

但这只是实际运作中的问题。

因此从制度上讲,吏、民都可以被“举孝廉”,是有利于选举出更多人才的一种良性的选官方式。

从被“举孝廉”者的资历看,多种多样。

大体有儒生、州郡属吏、儒吏(兼有儒生和州郡属吏双重身份)、故官(曾为官吏者)、处士(非儒生非吏员)。

其中儒生和处士两种人所占的比例接近六成。

这就是说,两汉孝廉多数是从未曾做过官吏的人中察举的。

从未做过官吏的人中荐举人才,是对从官吏中荐举人才的有益补充,使得政府能够最大限度地发现人才。

试论西汉察举制的内容特点及对当今选拔的启示作者:欠虹云来源:《学校教育研究》2019年第11期摘要:察举制是西汉重要的选拔人才制度,对于后世的文官体系的选拔具有重要的影响,一个王朝的兴衰与否和所实行的选官制度有着密切的联系,研究察举制的内容特点及其选才方式、标准等有利于从其中窥探现有选拔体系中的利弊得失,从而为后世官员的选拨与人才的任用提供必要的借鉴。

关键词:西汉察举制孝廉茂材贤良方正Abstract: The institution of Recommendation and selection is the system in the Western Han Dynasty for talents selection, which has great influence on the selection of civil service system from then on. The rise and decline of a dynasty has much to do with the selection system. Studying on the details, properties, method and standard of the selection system will help us to compare with the selection system nowadays. At the same time , it can play a necessary part for reference of the selection of civil service and talents appointment for the future.Keywords: Western Han Dynasty; recommendation and selection system; filial and incorrupt; To extraordinary people ;virtuous founder一、關于察举制的几种解释关于“察举制”这一论题众数学者及前辈都做了较为细致的深入和探讨,就“察举制”研究方向及其意义中都得到了不同的认识,所谓“仁者见仁,智者见智”此正符合历史研究的基本观点。

试论西汉察举制的内容特点及对当今选拔的启示西汉察举制是中国古代一种选拔人才的制度,具有独特的内容特点,对当今选拔人才的启示也是非常有价值的。

本文将试论西汉察举制的内容特点以及对当今选拔人才的启示。

我们来看看西汉察举制的内容特点。

西汉时期实行的察举制是一种选拔人才的制度,主要包括官员举荐和举孝廉两种形式。

官员举荐是由各地官员在向上举荐人才时,送给官职所规定的人数;举孝廉则是通过考试选拔,选拔出理学、诗文、法律、军事等方面才干卓越的人才。

在这个制度下,选拔出的官员都是经过一定的选拔考核,具有一定的学识和能力,为政府的管理和发展做出了积极的贡献。

西汉察举制对当今选拔人才有着重要的启示。

西汉察举制强调了选拔人才的公平性和客观性。

它不仅注重官员举荐,还通过考试选拔,确保了被选拔出来的人才是具备一定能力和素质的。

这对当今选拔人才也提出了重要启示,要注重选拔制度的机制设计,做到公平、客观、科学地选拔人才。

西汉察举制重视了人才的学识和能力。

在察举制下,被选拔出来的人才都是经过一定的考核,具备一定的学识和能力。

这对当今选拔人才也提出了重要启示,要注重学识和能力的培养,选拔出来的人才能够为社会的发展做出更大的贡献。

西汉察举制强调了选拔人才应该注重人才的全面素质。

在选官的考察中,除了注重考核者的学识能力外,还要注重其品行和品德。

这对当今选拔人才也提出了重要启示,选拔人才要全面考量其素质和能力,不仅仅注重学历和能力,更要注重其品行和品德。

西汉察举制作为古代一种选拔人才的制度,具有独特的内容特点,对当今选拔人才也有着重要的启示。

要注重选拔制度的机制设计,做到公平、客观、科学地选拔人才;要注重学识和能力的培养,选拔出来的人才能够为社会的发展做出更大的贡献;要注重人才的全面素质,全面考量其素质和能力,不仅仅注重学历和能力,更要注重其品行和品德。

希望今后的选拔人才工作能够借鉴古代的察举制,做到更加公平和科学,选拔出更多的优秀人才,为社会的发展做出更大的贡献。

中国古代科举制度与其对现代人才选拔的启示2010/6/27【摘要】:我国古代选拔人才的制度,因时代不同,办法也各异。

原始社会实行的是“选贤授能”的民主制度。

夏、商、周时代,官吏是世袭的,实行的是所谓“世卿世禄”制,贵族世代做官,但有些统治者也采取“举贤才”的特殊措施。

战国时代的各国国君采取的是“招贤养士”的办法。

选举制度正式开始于汉代,主要通过“征辟”和“察举”两种方式选拔人才。

魏晋南北朝时期,采用的是“九品中正”制。

从隋唐开始,实行科举制度,即所谓“开科取士”。

自从科举制出现以后,历经宋、元、明、清,这一制度一直为各封建王朝所采用,成为选拔人才的主要方式,科举成为学子步入仕途的唯一途径,对中国传统文化产生了深远的影响。

科举制作为我国古代传统的选拔人才的方式尽管已经被废止,但它在人才选拔方面确实具有一定的历史和现实意义。

鉴于此,本文试图就科举制的发展史及其利弊作一论述,并在此基础上简单论述其对现代人才选拔制度的启示。

【关键词】:科举制发展史现代人才选拔一.早期选才制度的由来及发展。

(一)原始社会的“选贤授能”在“天下为公”的古代原始社会,部落联盟中实行的是“选贤授能”的民主制度。

出于社会分工的需要,人们推选富有生产经验的劳动能手和具有指挥才能的战斗英雄充当本部落联盟的组织者、管理者和保卫者。

如果他们工作不称职,群众可以罢免他们。

(二)夏、商、周时代的“世卿世禄”制和“举贤才”选拔官吏是我国古代政治生活中的一项重要内容,它关系到国家统治机器的正常运转,因此历来为统治阶级所重视。

在奴隶制的夏、商、周时代,各级官吏都由奴隶主贵族按自己亲属血缘关系的远近,来加以分封,当时主要官吏都是世袭的,这种官制叫做“世卿世禄”制。

由于这种制度有很大的寄生性和腐朽性,而成为国家机器中的腐蚀剂,所以有些统治者为了要使国家机器有效地运转,便采取“举贤才”的特殊措施,从卑贱者中选拔人才,让他们补充到政权中来。

(三)战国时代的“招贤养士”战国时代进入封建社会,代表新兴地主阶级政治力量的“士”阶层已开始登上历史舞台。

汉代以察举和辟除为主体的选官制度阅读题及答案汉代以察举和辟除为主体的选官制度阅读题及答案试题内容:(一)论述类文本阅读(9分)汉代以察举和辟除为主体的选官制度,比较成功地完成了由夺天下到治天下的转变;更为重要的是,这种选官制度从武帝以后以儒家思想作为基本准則,统一了官吏的价值标准,并由此产生了一批以文人为主的职业官吏,适应了当时的大一统王朝治理国家的需要。

但是,这种制度也有它的缺陷。

察举作为一种自下而上的举荐方式,会造成用人权的下移,辟除是直接下放用人权。

推行时间一长,使中央集权受到了严重冲击。

另外,察举和辟除都侧重于名声,越到后来沽名钓誉现象越严重。

同门阀政治的兴起相适应,九品中正制成为魏晋时期特有的选官制度。

九品中正制由曹魏的吏部尚书陈群创立,经过两晋南北朝,一直实行到隋文帝时才彻底废除。

根据这一制度,朝廷在各州和各郡设立了中正一职,但不属于正式官府编制,不得干预政务,只是专门负责品评人才。

中正评价人才的标准,分为家世和行状两个方面,家世包括祖辈资历和门户名望;行状包括道德行为和才干能力。

中正综合家世与行状,把士人分为九等,以备选用。

但中正只有品评权,没有任命权,只是把自己的品评意见提交給政府,作为政府用人的依据。

而政府虽有任用权,却必须根据中正的评定来任免官员,不得揸自做主。

中正同掌握用人权的政府长官亙相牵制,谁也不能揎权,有效防止了私人势力集团的形成,在一定程度上克服了汉末选官制度造成的尾大不掉弊端。

现任官员也要受中正制约,每三年按照籍贯由中正“清定” 一次,官员的`考核升迁往往要受这种“清定”的左右。

九品中正制的实施,在政治上有利于克服汉末以来的分裂割据局势,但是,却造成了官吏任免中的权^责分割。

中正管品评而没有用人权,对用人不当不承担责任;政府有用人权却受到中正品评的牵制,不能按照自己的意图用人。

正如马端临所批评的那样:“至中正之法行,則评论者自是一人,摧用者自是一人。

评论所不许,则司摧用者不敢违其言;權用或非其人’则司评论者不任其咎。

汉代选官制度选拔方式汉代是中国历史上非常重要的一个时期,它的政治制度和文化传统对后世产生了深远的影响。

在汉代的政治制度中,选官制度是一个非常重要的部分,它影响着政治的稳定和国家的发展。

本文将从汉代选官制度的选拔方式入手,探讨汉代选官制度的特点和影响。

一、汉代选官制度的发展历程汉代选官制度的发展历程可以追溯到秦朝时期。

秦朝时期,官员的选拔主要是通过举荐和举孝廉来实现的。

举荐是指官吏、学者和名士向皇帝推荐人才,而举孝廉则是指通过科举考试选拔人才。

这两种方式都存在一定的局限性,因为官吏、学者和名士的推荐往往是基于个人喜好和私人关系,而科举考试则只能选拔一部分人才,不具备全面选拔的特点。

汉朝时期,选官制度得到了进一步的发展。

在汉代,官员的选拔主要是通过三种方式来实现的:举荐、举贤良和试练。

举荐和举贤良的方式与秦朝时期类似,但在汉代,这两种方式都更加规范化和制度化。

试练则是一种新的选拔方式,它通过让候选人参加一系列的考试和实践活动来选拔人才。

这种方式更加全面和公正,有助于选拔出真正的人才。

二、汉代选官制度的特点汉代选官制度的特点主要表现在以下几个方面:1. 多元化的选拔方式汉代选官制度采用了多种不同的选拔方式,包括举荐、举贤良和试练。

这些方式各有特点,能够从不同角度来考察候选人的能力和素质,确保选拔出真正的人才。

2. 充分发挥了人才的作用汉代选官制度充分发挥了人才的作用,让人才得以在政治和社会生活中发挥自己的才能。

这种制度能够吸引和选拔到优秀的人才,促进了社会的进步和发展。

3. 严格的选拔标准汉代选官制度对候选人的选拔标准非常严格,要求候选人具备高度的道德素质和政治能力。

这种严格的选拔标准能够确保官员的素质和能力,维护政治的稳定和国家的发展。

4. 选拔制度的透明化和公正性汉代选官制度非常注重选拔制度的透明化和公正性。

候选人的选拔过程是公开的,官员的选拔标准和程序也是公开的。

这种透明化和公正性能够让人民对政治制度充满信心,促进社会的和谐和稳定。

《古代官员的选拔》察举制:德才兼备在古代中国,官员的选拔制度历经了诸多变革,其中察举制在一定历史时期发挥了重要作用。

察举制强调选拔德才兼备之人,为国家治理输送了大批优秀人才。

察举制始于汉代,是一种自下而上推选人才为官的制度。

它的出现有着特定的历史背景。

在秦末汉初,长期的战乱使得社会动荡,人才匮乏。

汉初统治者为了巩固政权,急需选拔有才能的人来治理国家。

此时,军功爵制已不能适应和平时期的需要,察举制应运而生。

察举制的核心在于“察”和“举”。

所谓“察”,就是考察;“举”,则是举荐。

地方官员在辖区内观察、发现人才,并向上举荐。

被举荐者需要通过一定的考核和审查,才能获得官职。

察举制所看重的“德”,涵盖了诸多方面。

首先是孝悌,即对父母孝顺、对兄弟友爱。

在古代社会,家庭伦理被视为社会秩序的基础,一个孝顺父母、友爱兄弟的人,被认为更有可能忠于君主、关爱百姓。

其次是廉洁,为官者必须清正廉洁,不贪污受贿,才能赢得百姓的信任和拥护。

此外,还有仁义、忠信等品德要求。

一个具备良好品德的人,在察举制中更容易被发现和举荐。

而“才”的标准则较为多样。

在政治方面,具备出色的治理能力,能够有效地管理地方事务,解决民生问题,如兴修水利、发展农业、维护治安等。

在文化方面,精通儒家经典、擅长诗词文章也是一种才能。

军事才能在某些时期也备受重视,能够领兵打仗、保卫边疆的人才同样有机会通过察举制进入仕途。

察举制的科目繁多,常见的有孝廉、茂才、贤良方正等。

孝廉是察举制中最重要的科目之一,被举荐为孝廉的人通常品德高尚,有孝顺父母、廉洁奉公的美誉。

茂才则侧重于选拔有特殊才能的人,如在农业、水利、法律等方面有专长。

贤良方正则是针对那些有治国理政的良策和见解的人。

为了保证察举制的公正性和有效性,汉代统治者也采取了一些措施。

一方面,对举荐者进行严格的考核,如果举荐的人不称职,举荐者要承担相应的责任。

另一方面,加强中央对察举过程的监督,防止地方官员徇私舞弊。

试论汉代察举制的内容特点及其启示作者:李继红来源:《卷宗》2018年第33期摘要:察举制用人以德、用人以才、用人以能,确立了历代用人标准,而古代帝王的偏信多疑,豪门贵族的相互倾轧,使俊杰之士仕途上步履维艰,最终让察举制走入穷途。

但察举制毕竟是汉代选拔人才的重要制度,为朝廷选拔和输送了大批德才兼备的人才,不仅对维护当时的封建统治起到了重大作用,也对后世产生了极其深远的影响,对现代人才选拔也有重要的启示。

关键词:察举制;内容特点;启示1 对汉代察举制的认识汉代初年,任官并无定制,入仕者不外乎“荫任”(子孙获得世袭官爵)和“赀选”(汉代称凭财产资格为官的途径,即捐官)两途,所以官职大多操纵在大官僚和富户手中,其后才出现察举制。

察举制是一种由下而上推选人才为官的制度,是中央大臣或地方长官考察乡党舆论,将人才推荐到中央,循一定的程序选任官员的方式,这也是两汉选举制度中最主要的选官方式。

察举制强调以德行、才学为主,由丞相、列侯、刺史等甄别人才,推荐给朝廷,经考核合格后授予官职。

汉高祖刘邦下诏求才,开西汉察举制之先河,后来汉文帝两下诏书,寻求“贤良方正,能直言极谏之士”(《汉书·文帝纪》),但高祖、文帝的选士活动都属于偶尔为之,不仅规模小,而且范围窄,仅限于官吏,没有发展成为完善的仕进制度。

汉武帝采纳董仲舒的建议,于元光元年(公元前134年)开始,下诏“令郡国举孝廉各一人”,并成为汉代察举制中最为重要的岁举科目,“名公巨卿多出之”,是汉代政府官员的重要来源。

公元前106年,汉武帝规定每州每年“各举秀才一人”,作为常规性的选官制度,这是察举取士制度化的最重要标志。

以察举制为代表的汉代选官制度,即是鉴取前代得失,摈弃了较为单一的选官途径,以多元标准举德荐才,极大地拓宽了人才上升的通道,使得权力与其他资源的分享覆盖范围大为增广,持续强化了官僚制,保障了王朝的长治久安2 汉代察举制的内容特点2.1 “以德取人”的价值取向汉代实行察举制的目的是“进贤”,即招纳贤能之士为朝廷效力;举荐形式是“贡士”,即由地方官员推荐贤能给天子。

中国古代选官制度——两汉察举制度的利弊察举之利两汉的举用人才制度,粲然大备。

其中最主要的就是察举制度。

察举是汉代选用人才的特定名词,察举即考察举荐之意。

它是由丞相、列侯、二千石(包括中央九卿及地方郡国守相)等高级官员,或者由中央派遣的特使访察其下属的人才,向皇帝推荐举送的一种制度。

察举根据时间、方法、对象和范围,可分为两大类:一类是诏举,另一类是岁举。

诏举系由皇帝下诏,根据国家所规定的对某些特殊人才的要求,具体指定一些官员进行举荐。

诏举的科目很多,主要有孝悌力田、茂才异等、贤良方正等。

举孝悌力田,开始于汉惠帝四年(前191年)。

所谓孝悌,系指孝顺父兄,力田,系指勤劳田亩。

它要求被举荐的人“有行义闻于乡里”,“淳厚能直言通政事”,“可亲民者”。

汉前期,举孝悌、力田较盛行。

东汉时,则逐渐演变为帮助政府劝导乡里,教育人民、助成风化的乡官之名,与原来的意义就不甚相同了。

举茂才异等,茂才,西汉时称秀才,后来因避东汉光武帝刘秀的名讳而改称。

举茂才开始于汉武帝元封五年(前106年)。

所举的范围比较广泛,凡超群逸伦、智略出众的优秀人才均在被举之列。

举贤良方正或称举贤良文学,简称举贤良。

贤良方正意指博闻强识、方正有道。

汉文帝二年(前178年)下诏执政,“举贤良方正能直言极谏者”。

这是汉代举贤良的开端。

汉武帝建元元年(前140年)“诏丞相、御史、列侯、中二千石、二千石、诸侯相举贤良方正直言极谏之士”则是明列了察举官员的品秩、职务。

举贤良到汉武帝时才加以考试,旨在甄别被举者才能的高下。

那时考试未用纸张,字就写在简策上,故称为“对策”。

先由皇帝出题,诏问有关国家的治乱安危以及当前应处理的各种政策及社会问题,并鼓励直言无讳。

如董仲舒举贤良文学,汉武帝问以“大道之要,至极之论”,董仲舒具策以对。

武帝读后很赞赏,又提出一些问题,接连问了两次,董仲舒一一具对。

这就是震烁千古的“天人三策”。

察举的另一类是岁举。

它是一年一度由地方长官向中央举荐人才的制度。

汉代察举制对现代干部选拔任用的启示

张翔

【期刊名称】《广东经济》

【年(卷),期】2017(000)014

【摘要】汉代察举制度的创立为统治阶级选拔出了一大批德才兼备的官吏,加强了汉王朝的统治,同时也为后世历朝历代的人才选拔制度提供了借鉴和启示,对今天的干部选拔任用,为我国公务员队伍的建设有一定的积极意义.

【总页数】1页(P277)

【作者】张翔

【作者单位】中共陕西省委党校

【正文语种】中文

【相关文献】

1.汉代察举制与现今干部选拔制度 [J], 欧德良

2.汉代察举制对现今人事选拔制度的启示 [J], 栗宁远

3.新时代干部选拔任用制度新变化与新特征

——党的十八大以来干部选拔任用制度发展创新概述 [J], 郝玉明

4.人才选拔应兼顾形式公平与实质公平——汉代察举制的启示 [J], 陈荣香;杨月坤

5.新时代党政领导干部选拔任用制度的改革研究——基于《党政领导干部选拔任用工作条例》新变化的视角 [J], 刘宇晴;刘杉

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

汉代察举制的选官标准汉代是中国历史上重要的朝代之一,其政治制度也备受关注。

其中,察举制是汉代选官的一种重要方式。

本文将从汉代察举制的起源、演变以及选官标准三个方面来探讨汉代察举制的选官标准。

一、汉代察举制的起源察举制是汉代选官的一种方式,其起源可以追溯到西周时期的“举贤良、能、勇、信”制度。

西周时期的举贤良制度,是指在人才选拔方面,以“贤良”为标准,即选取有道德、知识、才能等方面的优秀人才担任官职。

而在汉代,察举制则是在这一基础上发展而来的。

汉代的察举制,主要是由朝廷对民间人才的发掘和选拔组成的。

其主要特点是以“品德、才能、行为”为标准,对各种人才进行考察和选拔。

这种制度的出现,为后来的科举制奠定了基础,对于中国历史上的官员选拔制度产生了深远的影响。

二、汉代察举制的演变汉代察举制在漫长的历史发展过程中也经历了不断的演变。

汉代初期,察举制主要是由皇帝直接任命,也就是皇帝亲自挑选人才。

这种方式虽然有一定的效果,但是容易出现偏袒和贪污等问题。

随着时间的推移,汉武帝开始采用“乡举制”,即由各地方政府对本地区的人才进行考察和提名。

这种方式的实施,使得选拔的范围更广,选拔的人才更加优秀,也更能够反映地方政治和经济状况。

到了东汉时期,察举制进一步发展成为“举孝廉”,即选拔品德高尚、廉洁公正的人才担任官职。

这种方式的实施,使得选官更加公正、公平,也更能够反映社会风气和政治文化。

三、汉代察举制的选官标准汉代察举制的选官标准,主要是以“品德、才能、行为”为标准。

具体来说,包括以下几个方面:1. 品德方面:品德是选官的首要标准,要求官员品行端正、廉洁奉公、忠诚奉国,具有高尚的思想道德和公仆精神。

2. 才能方面:才能是选官的次要标准,要求官员具有一定的知识水平和能力素质,能够胜任所担任的职务。

3. 行为方面:行为是选官的关键标准,要求官员行事公正、稳重、谨慎,能够有效地解决各种问题和矛盾。

综上所述,汉代察举制是中国历史上重要的一种选官制度,其选官标准以“品德、才能、行为”为主要标准,经历了漫长的历史发展过程,对后来的科举制产生了深远的影响。

浅谈汉代的察举制度摘要:汉代是中国人才选拔制度化的重要时期,尤其是察举制度的创立为朝廷选拔出一大批德才兼备的人才,对汉代国家的巩固和强盛,对大一统国家的发展具有深远的影响。

察举制作为汉代选拔人才和官吏最主要、入仕数量最多的一种选士制度,其主流无疑是进步的,但也不可避免的存在着一些错误与弊端。

关键字:汉代察举制历史必然性孝廉贤良察举制的影响与科举制的区别思考选士制度是一个国家非常重要的的制度之一,选士制度的好坏直接关系着一个国家的长治久安。

中国古代第一个比较成熟系统而且影响较大的选士制度则是汉代的察举制度。

察举制度是汉代选官制度的主体,在汉武帝元光元年(公元前134年)正式开始。

察举亦称荐举,是汉代选拔人才、补充官吏的重要制度之一;是由地方官根据一定的科目和标准考察选拔人才,向朝廷推荐,经皇帝亲自策问,按成绩高低授予不同官职的选官制度。

其选举的主要科目有贤良方正、孝廉、秀才、明经等。

每一个制度的产生都与当时统治者的思想分不开,更与当时的社会文化经济条件分不开。

察举制的产生和完善是与汉代的社会与统治者思想的密切相关的;因此察举制既是统治者思想的直接反映,也是当时汉代的社会文化经济背景的产物。

就此,我首先分析察举制产生的历史必然性:一、产生的历史必然性1、汉代的文教政策为其产生和实行提供了重要条件这也可以说是汉代儒学的发展为其实行提供了条件。

汉朝是在推翻秦王朝的基础上建立起来的,汉初统治者为了巩固统治、恢复国家建设、“与民休养”,因此推行了道家的黄老之术,采取“无为而治”的思想;这种文教政策,使汉初的经济得到恢复和发展。

在汉文帝时期出现了察举制的雏形,汉文帝二年(公元前178年)十一月,文帝下诏说:“……举贤良方正能直言谏者,以匡朕之不逮。

”文帝十五年(公元前165年)九月又下诏说:“诸侯、公卿、郡守举贤良能直言谏者,上帝亲策之,傅纳以言。

”为汉武帝时察举制的实行提供了条件。

汉武帝时期,由于全国经济的到了恢复和发展,国家安定统一,武帝迫切需要选择一个最实用的意识形态来为封建政府服务,因此肯定了董仲舒的建议,实行“兴太学,置明师,以养天下之士”、“重选举,广取士”、“罢黜百家,独尊儒术”的三大文教政策。