近代史 ——溥仪

- 格式:docx

- 大小:34.63 KB

- 文档页数:6

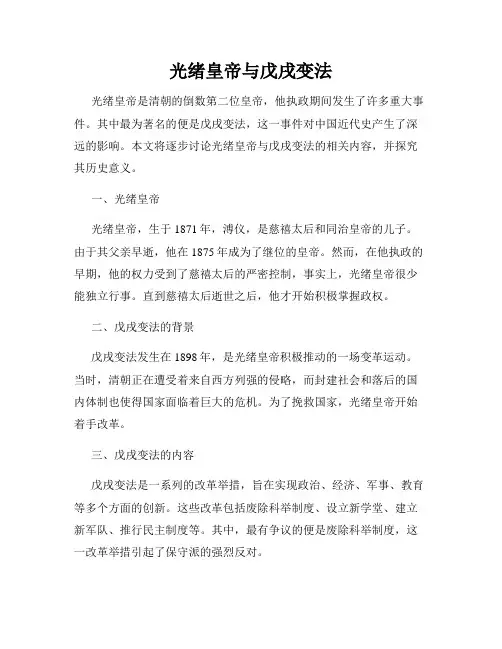

光绪皇帝与戊戌变法光绪皇帝是清朝的倒数第二位皇帝,他执政期间发生了许多重大事件。

其中最为著名的便是戊戌变法,这一事件对中国近代史产生了深远的影响。

本文将逐步讨论光绪皇帝与戊戌变法的相关内容,并探究其历史意义。

一、光绪皇帝光绪皇帝,生于1871年,溥仪,是慈禧太后和同治皇帝的儿子。

由于其父亲早逝,他在1875年成为了继位的皇帝。

然而,在他执政的早期,他的权力受到了慈禧太后的严密控制,事实上,光绪皇帝很少能独立行事。

直到慈禧太后逝世之后,他才开始积极掌握政权。

二、戊戌变法的背景戊戌变法发生在1898年,是光绪皇帝积极推动的一场变革运动。

当时,清朝正在遭受着来自西方列强的侵略,而封建社会和落后的国内体制也使得国家面临着巨大的危机。

为了挽救国家,光绪皇帝开始着手改革。

三、戊戌变法的内容戊戌变法是一系列的改革举措,旨在实现政治、经济、军事、教育等多个方面的创新。

这些改革包括废除科举制度、设立新学堂、建立新军队、推行民主制度等。

其中,最有争议的便是废除科举制度,这一改革举措引起了保守派的强烈反对。

四、戊戌变法的阻力与失败戊戌变法虽然充满了理想主义的味道,但却遭到了保守派势力的强烈反对。

作为清朝统治者的保守派不希望放弃既得利益,而改革往往会对旧有体制产生冲击。

此外,列强干涉与慢性病的肆虐也给变法带来了巨大的阻力。

最终,因为反对力量的压制和清廷内部的腐败,戊戌变法无法成功。

五、戊戌变法的历史意义尽管戊戌变法在当时没有取得成功,但它对中国历史产生了重要的影响。

首先,它开启了中国现代化的大门,为后来的变革奠定了基础。

其次,戊戌变法为中国的知识分子提供了一个表达声音、争取权益的平台,极大地推动了中国的社会进步。

虽然变法失败,但它所酝酿的变革思潮却在后来引发了更为激进的革命运动。

光绪皇帝与戊戌变法是中国近代史上一段扣人心弦的故事,它展示了一个年轻的皇帝试图拯救国家的决心与努力。

尽管变法的结果并不如人意,但这一事件影响了当时的中国社会,塑造了中国近代史的命运。

溥仪一生的总结溥仪(1906年2月7日 - 1967年10月17日),清朝末代皇帝、宣统帝,被满洲国封为伪满洲国皇帝,是中国历史上最年轻的帝王。

在他一生中,溥仪经历了清朝的覆灭、辛亥革命、五四运动、北洋政府、日本侵华、抗日战争以及中华人民共和国的建立等重大历史事件。

溥仪的一生充满了波折和起伏,他的遭遇和选择成为了中国历史上的一段佳话,也引发了人们对于君主制度和个人命运的讨论。

本文将对溥仪一生进行总结,探讨其影响和意义。

早年生活溥仪出生在北京,是清朝嘉庆时期的第十一位皇子,他的父亲是光绪皇帝的弟弟奕譞。

他从小在紫禁城长大,接受了传统的皇家教育。

然而,他在1908年光绪皇帝去世后两年,即1910年,登基成为了清朝的末代皇帝。

清朝的覆灭溥仪即位的时候,清朝已经处于衰退和动荡之中。

国内各地的起义和民主潮流逐渐兴起,对于君主制度的不满情绪日益高涨。

在这种背景下,辛亥革命爆发了。

1911年,溥仪被迫宣布退位,清朝正式灭亡。

溥仪的日本流亡生涯溥仪的退位并没有使他的命运终结。

他被日本政府邀请前往日本,并在那里建立了伪满洲国,被封为伪满洲国皇帝。

在日本的流亡生涯中,溥仪一直处于被操纵和控制之下。

他被日本人视为傀儡,为日本的侵华行动提供了合法性的幌子。

返国后的溥仪1945年,二战结束,日本战败。

溥仪被遣送回中国,开始了他的第二个人生阶段。

他先是被关押在苏联,随后被移交到中国共产党的手中。

溥仪在共产党的教育下,改变了对于皇权的认识,并对于过去的行为表示悔过之意。

溥仪的晚年生活和去世溥仪在1959年获释后,被安置在北京的一个康复机构里。

在那里,他开始了他的晚年生活。

溥仪养成了爱好书法和读书的习惯,并与许多人建立了深厚的友谊。

然而,他的身体状况逐渐恶化,最终于1967年因癌症去世。

溥仪的影响和意义溥仪的一生经历了中国历史上许多重大事件,他的遭遇和选择引发了人们对于君主制度和个人命运的思考。

他的退位和日本流亡生涯,使人们开始质疑君主制度在现代社会的合理性;而他改变态度和悔过之举则显示了个人选择和奋斗的力量。

人物传奇----末代皇帝溥仪(2023.2整理)坐在北京子午线的中心点上,他成了末代天子;站在时代变革的交叉点上,他只是匆匆的过客。

他终结了一个旧时代,也见证了一个新时代。

他就是爱新觉罗.溥仪。

对于这位清末皇帝,世人都存有不同的看法,或褒或贬。

对于结束中国两千多年的封建专制制度来说,他是有功之人;但从出卖国家利益,使东北人民群众陷入水深火热这点来说,他是历史的罪人。

人无完人,不管是谁,都有其自身的优缺点。

因其身份的特殊性,溥仪的优缺点也常被人用放大镜来查看。

在我看来,溥仪也是一个封建社会制度下的牺牲品。

混在旧社会与新时代的交叉点,他扮演的无疑是一个悲剧角色。

我看了很多人对溥仪的评论,大多数都是过分的抨击他的历史过失。

这对他是很不公平的。

作为一个新时代公民,我们应该持有公正的理性的态度去看待历史人物。

公元1908年12月2日,清朝的第十二代皇帝,也就是清朝乃至中国历史上的末代皇帝溥仪,坐上了北京子午线中心点上的龙椅,成为了中国历史上年龄最小的皇帝。

从此便开始了他短暂的帝王生活,年号为宣统。

但不幸的是,三年后,袁世凯以《清室优待条件》为条件,逼迫隆裕皇太后签署并向全国发布了《逊位诏书》。

就这样,溥仪便拱手让出了皇位。

一位一生热衷于权力的瘦老太太-----慈禧,把溥仪推上了北京子午线上的龙椅,而一位同样一生热衷于权力的胖老头儿------袁世凯,又想方设法地逼他离开龙椅。

而他呢,作为一名无知孩童,稀里糊涂地被钦定而坐上皇位,但又稀里糊涂地被退了位。

这样稀里糊涂的三年帝王生活,让他成为了中国帝王史上的匆匆过客,留下一个亡国之君的骂名。

其实对于一个三岁登基,六岁退位的小娃娃来说,溥仪本身并不存在着过错。

大清政权偃旗息鼓,源自于嘉庆后一代又一代腐败无能的最高统治者。

刚好又恰逢西方工业革命掀起的新时代革命浪潮,这就使得大清政权雪上加霜了。

也许,这是历史和溥仪开的一个玩笑吧。

作为一名被围困在大红宫墙内与世隔绝的皇帝,溥仪更多变现出来的是一个少年对宫墙外新鲜好玩的世界的向往和对新奇事物的孜孜不断追求。

爱新觉罗溥仪清朝末代皇帝和文化名人爱新觉罗溥仪:清朝末代皇帝和文化名人清朝是中国历史上最后一个封建王朝,而爱新觉罗溥仪则是这个朝代的末代皇帝。

他的身份不仅仅是皇帝,同时也是一位文化名人,对中国的文化与艺术产生了重要影响。

本文将介绍爱新觉罗溥仪的背景以及他在清朝末代皇帝和文化名人的双重身份中所扮演的角色。

一、爱新觉罗溥仪的背景爱新觉罗溥仪于1871年出生在北京,是清朝的第十一代皇帝慈禧太后的皇孙。

他的祖父是清朝的道光皇帝,而溥仪的父亲则是辅政大臣奕劻。

由于出生在皇室家族,溥仪从小就生活在封建社会的世界里,接受了严格的教育和训练。

然而,溥仪的童年并不像一般的皇子那样优越和幸福,他经历了清朝的兴衰和西方列强的入侵,对中国的未来感到忧虑和困扰。

二、清朝末代皇帝的角色1898年,慈禧太后退位,溥仪登基为皇帝,成为清朝的第十二位皇帝,但他的统治时期并不长。

清朝末期,国内外形势紧张,国力衰退,社会动荡不安。

溥仪在这样的环境下成为了一个被动的统治者,失去了真正的权力。

尽管如此,他仍然在有限的时间内尽力推动政治改革和现代化建设,他试图通过改良政策来改善清朝的局势。

然而,由于种种原因,溥仪的改革举措未能取得实质性的成果。

1908年,慈禧太后去世,溥仪只有三岁。

他的叔叔载湉成为临时摄政王,执掌朝政。

1912年,溥仪被迫退位,清朝宣告结束。

从皇帝到庶民,溥仪的人生轨迹发生了巨大的转变。

三、爱新觉罗溥仪的文化名人身份自退位后,溥仪开始了他新的人生旅程。

他离开北京,移居天津,开始了与封建王朝迥然不同的生活。

在天津,溥仪开始对艺术、文化和文学产生浓厚的兴趣。

他学习了国内外的文化知识,尤其对于中国古代文化有着深厚的理解和研究。

作为一位文化名人,溥仪活跃在社交圈和文化界,并广交文人墨客。

他与大批文化名人如梁启超、郭沫若、周作人等人保持联系,并积极参与文艺活动。

他撰写了大量的书信、诗歌和文章,表达了自己对社会、文学和历史的思考和感悟。

溥仪的末代皇帝野史中国历史中,直到20世纪初期的清朝末年,依然有人担任皇帝的角色。

而溥仪就是这个时期最后一位皇帝。

作为末代皇帝,溥仪的一生经历了许多动荡和变迁,他也被称为“末帝”。

在本文中,我们将探索溥仪的传奇一生,以及他在历史长河中的重要地位。

溥仪于1906年2月7日出生在北京紫禁城,他是中国朝代的最后一位皇帝。

当时,清朝正面临着许多内外的困境,政治腐败和社会动荡相互交织。

溥仪的童年时光并不幸福,他生活在封闭的宫殿中,与外界隔离。

他接受专门的教育,学习历史、文学、政治和礼仪,但缺乏一般孩子常有的阳光和快乐。

在1911年辛亥革命爆发后,溥仪年仅5岁时,他成为了辛亥革命的受害者之一。

当时,清朝的统治威胁被推翻,溥仪被迫让位,成为犹如囚犯一般的立宪君主。

随着1912年清朝的灭亡,溥仪被迫离开紫禁城,开始了他的流亡生涯。

溥仪的流亡生涯开始于中国的北方,他被迫居住在日本大使馆并接受日本的监护。

此举使得他与中国政治和社会越来越疏远,对中国的国家利益几乎没有了解。

同时,在日本的影响下,溥仪对中国的认同和自己作为皇帝的身份产生了混乱和困惑。

在1917年,溥仪被日本政府带到东北地区的长春,成为“伪满洲国”的傀儡皇帝。

在伪满洲国的统治下,溥仪接受了日本的教育和影响,成为了日本军国主义的工具。

然而,在第二次世界大战结束后,溥仪的统治残余被共产党推翻,他被俘并被关押了数年。

尽管溥仪在历史中扮演了一个被操纵和利用的角色,但他的一生也反映了中国历史的动荡和转变。

他被人们称为“末帝”,成为了中国帝制的终结者,也是东亚历史上最后一位宫廷皇帝。

溥仪的一生中,他经历了中国的传统帝制的衰落和西方现代化的崛起。

他所处的时代正是中国封建帝制最后的挣扎和革命的时期。

他成长于一个国家的中心,并见证了它的覆灭。

他的命运不仅是个人的,也与中国复杂的历史背景相交融。

总结来说,溥仪作为末代皇帝,经历了中国历史的巨变和动荡。

他的一生以及他在历史上的地位,使人们能够更深入地了解中国封建帝制的终结,以及中国社会和政治体系的转型。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢

溥仪如何三次登上“皇帝”之位?溥仪登基之谜

导语:溥仪自己,自然是倾向于“出洋”的。

他只有一个心思,就是“恢复祖业”!正是怀着这样的心情,他自北京至天津,一步步走进了日本人为他计划

溥仪自己,自然是倾向于“出洋”的。

他只有一个心思,就是“恢复祖业”!正是怀着这样的心情,他自北京至天津,一步步走进了日本人为他计划好的圈套。

1918年的北京,在各色人物尽情表演的大舞台上,有一个小孩子却常常被人们忽视。

他时常骑着自行车,在锯掉门槛的巨大庭院里转来转去。

他就是躲在紫禁城里的清逊帝溥仪。

溥仪的确是个与众不同的人物。

他不仅是中国最后一个封建王朝的末代皇帝,而且也是唯一一个当了三次“皇帝”的人。

溥仪第二次当皇帝是1917年的“张勋复辟”。

当年,张勋率领“辫子兵”气势汹汹地进入北京城,到处叫嚣着“奉还大政”。

那时,北京满大街嚷嚷着“大清复辟啦”,穿着清朝袍褂的前清遗老遗少大摇大摆地走在街上,脑袋后面拖着已经消失了好几年的辫子——那是他们不失时机地赶到店铺里订做的。

而一度冷冷清清的紫禁城内,也一下子热闹了起来。

在小皇帝的心里无疑盼望着复辟的成功。

北京大学王晓秋教授讲了这样一个小故事:当张勋的“辫子兵”与段祺瑞的军队打仗时,有太监告诉溥仪说,宫里供着的关帝显灵了,昨天晚上帮助张勋的军队打仗,关帝的坐骑赤兔马都跑出汗来了。

溥仪急忙去看,说是不是真的。

可是,12岁的溥仪跟着太妃、王公、师傅、太监们高兴了没几天,形势就变了。

段祺瑞重新执政,“辫子将军”张勋和他那支怪模怪样的军队终于被赶了出去。

生活常识分享。

爱新觉罗溥仪中国最后一位皇帝爱新觉罗溥仪(1906年-1967年),是中国历史上的最后一位皇帝,也是清朝的末代皇帝。

他在年幼时即被推举为皇帝,却在短暂的统治后被推翻,结束了中国两千多年的封建帝制。

本文将探讨爱新觉罗溥仪及其在中国历史上的地位。

第一部分:爱新觉罗溥仪的早年爱新觉罗溥仪于1906年2月7日出生在北京紫禁城内,是奕詝(宣统帝)和孝仪文定皇后嫡长子。

在他四岁的时候,清朝即被推翻,他被迫离开紫禁城,开始了他流亡的生活。

在流亡期间,他经历了种种困难和挫折,家族财富也逐渐消耗殆尽。

然而,爱新觉罗溥仪的学识和才华逐渐为人所知,并受到了一些知识分子的赏识。

第二部分:爱新觉罗溥仪的登基与统治1924年,爱新觉罗溥仪回到北京,并在一些知识分子的支持下,被推举为清朝傀儡政权的皇帝。

然而,他的统治并没有获得人民的广泛认可,许多民众对他持怀疑态度。

此外,国内外形势的变化也给爱新觉罗溥仪的统治带来了巨大的压力。

1927年,北洋政府军队发动“反对权阉政策”,并成功推翻了爱新觉罗溥仪的傀儡政权。

从此之后,爱新觉罗溥仪被软禁,并开始了他的漫长流亡岁月。

第三部分:爱新觉罗溥仪的晚年生活被推翻后,爱新觉罗溥仪随即被软禁在宁夏银川,直到1945年日本投降。

之后,他又被转移到了石家庄,继续度过他的晚年。

然而,社会的变迁和国家的发展让爱新觉罗溥仪感到无所适从。

1967年,爱新觉罗溥仪心灰意冷,离世于石家庄。

结论爱新觉罗溥仪作为中国历史上最后一位皇帝,在他时代的政治环境下长期受制于外力,没有实际的掌权权力。

尽管如此,他的傀儡统治在一定程度上还是体现了清朝的传统,维护了中国皇权的象征。

爱新觉罗溥仪的命运也是封建帝制终结的象征,他的统治结束了中国两千多年的封建主义历史。

他的经历不仅为我们提供了对中国近代史的深刻思考,也警示着我们要从历史中吸取教训,珍惜今天的和平与发展。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢末代皇帝溥仪有真怎样的人生经历溥仪生平简介导语:溥仪全名爱新觉罗溥仪,光绪三十二年,即公元1906年在北京醇亲王府出生。

溥仪字耀之,号浩然,乳名“午格”,年号宣统。

他是清王朝的最后溥仪全名爱新觉罗·溥仪,光绪三十二年,即公元1906年在北京醇亲王府出生。

溥仪字耀之,号浩然,乳名“午格”,年号宣统。

他是清王朝的最后一个皇帝,也是封建历史上的最后一位皇帝。

他的退位昭示着,在中国延续了2000多年的封建专制制度的结束。

溥仪和光绪帝同出醇亲王府,溥仪是清宣宗道光帝的曾孙,醇贤亲王奕譞之孙,摄政王载沣之子,母亲是摄政王的嫡福晋苏完瓜尔佳氏。

溥仪被抱进皇宫的时候还是一个孩子,什么也不懂,实际上他的继位也是突如其来的。

维新变法之后,慈禧太后对光绪帝就已经很不满。

不仅是把他囚禁在瀛台,最重要的还是想要将他废除。

所以在光绪皇帝没有子嗣的情况下,慈禧太后一早就指定了一个孩子来接受皇位。

这个孩子却不是溥仪,而是载漪的儿子溥儁。

光绪二十五年,即公元1898年,慈禧太后颁布懿旨,由载漪的儿子溥儁做“大阿哥”,将来继承同治为嗣,兼祧光绪皇帝为嗣。

后来又不知是何原因,在光绪二十七年的时候,废除了“大阿哥”这个名号。

随着慈禧太后的年岁渐长,在光绪帝病重之时,因为无嗣,因此慈禧太后慈禧太后下令将溥仪养育在宫中。

已经折了一个孩子进去那个吃人的皇宫,所以一听到要将溥仪抱入皇宫的消息,醇亲王府愁云惨淡。

溥仪的祖母老福晋(奕譞次妻),刚听完载沣带回来的的懿旨就晕厥过去。

但慈禧太后的旨意不能反抗,来接人的太监仍然进入了亲王府中。

也不知道是小小年纪对于离开亲人生活常识分享。

溥仪一生的三个阶段第一阶段:从溥仪的出生到被逐出宫。

溥仪的出生就是一场预谋,慈禧为了维护自己的名誉地位,强硬的载沣指婚,以便产下继承人取代光绪帝。

这注定了溥仪的悲惨一生。

1908年12月2日,年仅3岁的溥仪成了大清的第十位皇帝。

从此,溥仪便失去了家的温馨和亲人的怀抱,再为享父母之爱,一生无天伦之乐。

溥仪的性格与童年生活是密不可分的。

一个没有亲情的童年造就了他多疑无知冷情的性格。

比方我下面提到的一件事。

在溥仪十一岁那年,因为“会亲”,溥仪的二弟溥杰与大妹进宫陪溥仪玩几天。

一开始,他们玩得挺热乎,可是当溥仪看到溥杰袖口里的衣里是明黄色的,他立马沉下脸,摆了皇帝架子训斥了溥杰,顿时小兄弟间俨然是臣仆的身份。

我不禁感受到鲁迅先生所说的封建礼教“吃人”思想。

你们一定会问,它们不是亲兄弟么,怎还会如此见外?可事实就是如此。

《溥杰自传》中写道:“我和溥仪,名为兄弟,实际上是君臣,我叫他“皇上”(背后也是这样称呼的),他叫我“溥杰”。

在北京、天津、伪满时代,一直到抗日战争结束,来到苏联,都是这样叫的。

经过了抚顺战犯管理所的十年改造,我才叫他“哥哥”,他也叫我“弟弟”。

”这种情况,别人听了是很难想像的吧!可是你怎知溥仪的童年。

溥仪六岁时才认识自己的父亲载沣,十一岁时才认识自己的祖母与母亲。

父亲载沣作为一个统治者是失败的,作为一个父亲更是失败的。

据溥仪回忆,载沣每月来一次书房,不管溥仪念得如何,载沣总是不断地点头,嘴里说着:“好好好!念得好,好好念。

”还没一两分就起身离开。

溥仪虽说无权,但也是顶着个“一人之下万人之上”皇帝的头衔,好歹也是皇宫名义上的主子,连最有威望的父亲都不管教溥仪,更别提那些教授学业的师傅,或后妃、宫女、太监,他们就是想管也没那个能力。

久而久之,妄自尊大,自私任性便跟随了溥仪。

无论是退位,还是大婚,他都一直摆脱不了无知的孩童性格,他都不知道他应该负起的责任。

比如,1923年2月25日,他和溥杰准备秘密出走,出国留学,不过还是失败了。

溥仪的一生总结溥仪,清朝末代皇帝,他的一生充满了曲折和波折,也是中华民族历史上的独特存在。

溥仪出生于1906年,他继位于3岁时,成为了中国历史上最年幼的皇帝。

然而,他的皇权并不稳固,经历了风云变幻的辛亥革命、建立的中华民国和北洋政府。

短暂的皇帝生涯被推演为启蒙时期,他的思想意识也逐渐转变,从一个封建皇室崇尚者到一个旁观者,被推向政治漩涡顶端,成为日本帝国主义的傀儡皇帝。

溥仪在胎教中就受到了各种朝廷礼仪的熏陶,他被奉为君主教育的模范。

尽管他对于自己的封建特权充满了信心,但他对于即将到来的挑战毫无准备。

在年幼的他成为光绪皇帝继任者时,革命的火焰已经在中国蔓延。

辛亥革命的爆发改变了中国的历史,溥仪从一个封建的皇帝变成了一个被动的旁观者。

在中国共产党的领导下,中国迎来了新的政权。

溥仪的皇权被剥夺,他面临着选择。

在北洋政府的庇护下,他转而投降给日本帝国主义,成为了傀儡皇帝。

这个选择使他成为了众多中国人民眼中的叛徒。

他站到了对立面,背叛了中华民族的利益。

溥仪被带到日本,成为日本帝国主义的附庸。

他虽然被外界称为"溥仪皇帝",但实际上,他失去了皇位的实权。

在这段时间里,他的生活遭受了种种压迫和剥削。

他被迫学习日本文化和语言,并且接受了日本殖民者的统治。

然而,溥仪的命运在二战结束后发生了巨大的转变。

日本战败,溥仪被送往苏联,成为战犯。

在苏联的囚禁中,溥仪重新认识到自己的身份和历史位置。

他意识到自己作为皇帝时代的象征,并决定为自己过去的错误付出代价。

溥仪在苏联的监狱中接受了艰苦的劳动,过着与以往完全不同的生活。

在苏联的这段时间里,他不仅反思了自己的过去,也思考了未来。

他开始自学,读书,尤其是对于中国历史和文化的研究。

这段时间,让他重新认识到自己的国家和民族的困境,他开始反思自己作为一个人和一个国家的责任。

1946年,溥仪被移交给中国政府。

回到祖国的他,面对的是眼中充满鄙夷和痛恨的人民。

溥仪深刻地认识到了自己失去了人民的信任,他开始努力弥补过去的错误。

末代皇帝溥仪的故事溥仪,是中国历史上最后一位皇帝,也是末代皇帝。

他出生在一个充满权力和荣耀的皇室家庭,却在年幼时被推上了皇位,成为了清朝的末代皇帝。

溥仪的一生经历了许多波折和变故,他的故事也让人们对他产生了许多猜想和感慨。

溥仪在两岁时即被立为皇帝,但他的童年却并不幸福。

清朝的衰落和外国列强的入侵使得他失去了皇室的荣耀和权力,他成为了一个名义上的皇帝,却没有真正的统治权。

在他的成长过程中,他饱受着宫廷政治的挣扎和家族间的斗争,这些阴影也深深地影响了他的一生。

随着辛亥革命的爆发,清朝覆灭,溥仪被迫退位,他的一生也进入了一个新的阶段。

他先后经历了监禁、流亡和劳改,最终在北京逝世。

在流亡期间,他曾多次试图重返帝位,却都以失败告终,他的一生充满了挣扎和无奈。

溥仪的故事,让人们对他的命运产生了许多猜想和感慨。

有人认为他是一个软弱无能的皇帝,无法挽救清朝的命运;也有人认为他是一个受宿命束缚的可怜人,无法选择自己的命运。

无论如何,溥仪的一生都是中国历史上的一个传奇,他的故事也让人们对权力、荣耀和命运产生了深刻的思考。

溥仪的故事,也让人们对中国的历史产生了许多反思。

清朝的覆灭和溥仪的命运,都反映了中国近代史的曲折和变幻。

他的故事也让人们对封建王朝的兴衰、权力的腐败和历史的无情产生了深刻的思考。

最后,溥仪的故事也让人们对人生的意义产生了深刻的思考。

他的一生充满了挣扎和无奈,他的命运也让人们对命运和自由产生了深刻的思考。

无论是作为一个皇帝,还是作为一个普通人,溥仪的故事都让人们对人生的意义产生了深刻的思考。

总的来说,末代皇帝溥仪的故事,是中国历史上一个充满传奇和反思的故事。

他的一生充满了挣扎和无奈,他的命运也让人们对权力、荣耀和命运产生了深刻的思考。

他的故事也让人们对中国的历史和人生的意义产生了深刻的思考,他的一生也让人们对历史和命运产生了深刻的思考。

溥仪的故事,将会永远留在中国历史的长河中,成为人们永远的反思和思考的对象。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢

末代皇帝宣统帝溥仪在位期间发生了什么

导语:宣统元年,也就是1909年在中国政治历史上有着不小的影响力,前一年的时候,光绪和慈禧的相继去世,给了摇摇欲坠的清王朝沉重的打击,使得原...

宣统元年,也就是1909年在中国政治历史上有着不小的影响力,前一年的时候,光绪和慈禧的相继去世,给了摇摇欲坠的清王朝沉重的打击,使得原本就已经命不长久的清朝正式进入了倒计时。

当时清朝政府已经开始协商实行君主立宪,希望能够挽救风雨飘摇的大清,在宣统元年的时候,清朝政府首先派遣内阁大臣前往国外考察君主立宪制度的可行性,并且让各地都成立相应的咨议局。

各地的立宪人士都非常激动,希望清朝政府能够快速完成整个制度的架构。

之后的日子里,各省各地的咨议局经常有代表在京城,并且还一起组成了请愿国会代表团,集体向清王朝请愿,希望清王朝能够在一年之内完成改革,但是被清王朝以准备不够充分给拒绝了,其实这只不过是清王朝拖延时间的借口罢了。

同时当时的不少有志文人聚在一起,建立了南社,倡导各地文人能够学习古代能人义士的风采,沿袭一直以来文人的传统,参与到反清大业之中。

在短短的一两年的时间南社就迅速发展到了200多人的程度,很多的爱国文人都参与其中,在政治上明确的反对清朝,反对外敌,渴望民族独立。

在文学上也有着不低的成就,对于近现代文学的发展起到了一定的作用。

同一年还发生了不少的革命义士刺杀高官的事情,其中最有名的就是汪精卫等人谋划的刺杀摄政王,虽然计划没有成功,但是也表现了中国进步青年的气节,展现了不屈不畏的气势。

宣统二年

生活常识分享。

历史人物宣统帝溥仪的介绍溥仪是清朝的末代皇帝,中国历史上最后一个皇帝,也称清废帝或宣统帝。

以下是店铺精心整理的历史人物宣统帝溥仪的简介,希望能帮助到大家!宣统帝溥仪的人物简介宣统是清朝的最后一个皇帝,也是中国封建王朝的最后一个皇帝,他的一生经历了很多不可思议的事情,有着非常强烈的戏剧性。

宣统帝出生于1906年,在1909年的时候被推上了皇位,当时年幼的他根本没有什么行为能力,所以把持朝政的是他的母亲和朝中群臣,而他更是小小年纪就因为辛亥革命之后的反清热潮在袁世凯等人的逼迫之下被迫退位,成为了清朝的末代皇帝。

虽然退位了,但是小皇帝的生活其实还不错,并没有就此沦为平民,依旧在紫禁城中享受着繁华的生活,并且还有一批死忠份子对他效忠。

后来在宣统帝12岁的时候,清朝的遗臣张勋发动兵变拥立宣统登基,但是这次的复辟只过了11天就再次下台,之后的宣统还是在紫禁城中好好的生活着,没事逛逛街,看看书,到有一种富家公子的感觉。

但是后来随着北京政变的发生,宣统不得不逃到了日本使馆,从此就沦为了日本人的傀儡。

在之后的日子里,宣统在日本人的.支持之下,建立了伪满政权。

在日本战败之后,宣统先是沦为了战犯,后来在监禁生活中受到了共产主义的感化,他的思想得到了巨大的进步,所以被特赦出来,以一个普通老百姓的身份过完了他的一生。

可以说宣统的一生是非常传奇的,试问历史上有几个人能够像他这样,做过皇帝,当过傀儡,受到过监禁,最后还能以一个普通人的身份安享晚年。

宣统帝溥仪的儿子介绍众所周知,清朝的最后三个皇帝都没有后代,宣统作为清朝的末代皇帝,也没有儿子,或许有人会觉得这种情况很不可思议,皇帝又不是那种娶不到老婆的穷汉子,明明是妻妾成群,怎么会没有后代呢?是不是记录的人给记漏了,其实这是不可能的,虽说历史这种东西有时候很假,但是在皇帝的后代这种事情上,没有一个史官会少写,这种跟皇室传承有关系的事情,给他们再多的胆子也不敢漏写。

那么为什么宣统这么久都没有孩子呢?第一点和满清不正常不科学的通婚方式有关系,他们经常近亲结婚,可能因此留下了一种基因的遗传病。

从专制到民主——

溥仪

金融132班2013221153

金融132班2013221153 吴雪娇

20世纪70年代初,周恩来总理会见日本《朝日新闻》编辑局长后藤基夫时说:‚我们把末代皇帝改造好了,这是世界上的奇迹!‛1溥仪,他的一生是从皇帝到公民的一生。

他无法选择他最初皇帝的身份,而这皇帝的身份以及所处的时代也决定了他的一生注定无法像平常人一样。

从他当上末代皇帝,之后坐上伪满洲国的‚傀儡皇帝‛的位置,再到后来日本战败东北解放后他成为了战犯,再到最后他出狱后成为新中国的一个公民。

溥仪,便是旧中国迈向新中国的过程反映到个人上的一个缩影。

溥仪的转变,就是中国从专制到民主的转变。

末代皇帝

身为皇帝,他是不称职的;但与此同时他也是无辜的,从某种角度讲,他是封建制度下的牺牲品,但也是封建制度的参与者。

溥仪是中国封建专制制度的最后一任皇帝,仅仅坐了三年多。

他初次进宫是在他三岁时,而就在那年,光绪和慈禧相继去世之后,他哭闹着被他的父亲抱着登上了皇位。

一个三岁的娃娃,他的世界理应是一片纯净的,什么也不懂的,却被硬拉着登上了皇位,如他自己在自传中写道:‚以上所列举的就是我过去这个三岁孩子,在封建统治者的政治野心摆布下,被拖出了自己的家庭,离开了自己的父母,而当上清朝末代皇帝的一些概略经过。

‛2所以,他仅仅是封建王朝下的一个傀儡。

三年之后,他也在隆裕皇太后颁布《退位诏书》之后退位,便在紫禁城里当着名义上的皇帝。

又12年后,他被冯玉祥的军

1引自天津人民出版社出版的09年1月第一版《溥仪日记全本上》,新版序言第3页;作者:爱新觉罗·溥仪;遗稿提供:李淑贤;王庆祥整理注释

2引自群众出版社出版的2001年1月第一版《我的前半生》(灰皮版),第56页;作者:爱新觉罗·溥仪

队逐出紫禁城,逃往天津,居住于天津日租界。

而他的生母也在他十六七岁的时候因这封建的制度自尽而死。

虽然他这末代皇帝当的可悲,但是无法否认的是,他在紫禁城内接受的封建腐朽的思想以及帝国主义的思想确实在某种层面导致了他之后犯下的过错。

所以,他深受封建制度的荼毒,但也利用了封建制度去残害了别人。

伪满洲国的傀儡皇帝—叛国者

他不只是日本帝国主义所利用的傀儡,同时也是将曾属于他的国土推给日本帝国主义的罪人。

虽是当时历史形势下的被逼无奈,但他因为他封建腐朽的思想所犯下的过错却是无法弥补的。

在他于一九二五年到一九三一年在天津居住的期间,他一直生活‚在日本帝国主义分子的所谓‘保护’和卵翼之下。

‛3在这期间,无论是日本方面还是各军阀,都渴望借溥仪这个‚末代皇帝‛的称号去实现自己在政治上的野心。

九·一八事变之后,日本帝国主义侵略军占据了沈阳等地。

前满洲贵族之前一直冀望复辟清朝,与此同时,日本方面也趁机以‚重登帝位‛对溥仪进行诱惑。

于1932年2月18日,日本方面发布了《独立宣言》,并于23日溥仪同意出任满洲国执政。

在溥仪当伪满皇帝期间内,他犯下了种种不可磨灭的罪行:‚与本庄繁所签订的卖国密约,因为这个密约,是我出卖东北一切领土主权,断送东北人民所有利益的一切总出发点,也就是使我东北变成日

3引自群众出版社出版的2001年1月第一版《

我的前半生》(灰皮版),第173页;作者:爱新觉罗·溥仪

寇殖民地的根本原因‛4;发表了所谓‚国本奠定诏书‛;发表了甘心从贼到底的所谓‚时局诏书‛5。

他做出的这些行为,我认为是因为他在封建制度影响下形成的思想。

自三岁入宫,他便被灌输了宫内的封建思想,享受着封建制度下皇上所拥有的权力;而在他逃到天津日租界生活的期间,他的生活也是养尊处优的,无论是军阀还是政客去拜访他也都是行礼磕头。

在皇宫中的生活使他享受在人之上的感觉,他渐渐对这种可以主持国家的权力产生欲望,正是受这种私利的诱惑,他走上了背叛国家的道路。

狱中战犯—人生的转折

在狱中十年的战犯生活,是溥仪人生的转折,是他思想从封建到民主的转折。

残害了东北人民14年之久的伪满洲国在苏联人民红军的铁拳下垮台。

而溥仪也在逃往日本的途中被逮捕成为战犯。

1950年,溥仪结束了在苏联的羁押,回到了祖国,在这里开始了长达十年的改造生活。

在这十年里,溥仪经历了从灵魂到肉体的改造,完成了从皇帝、战犯到公民的转变。

本质上讲,他在苏联的羁押生活根本没有对他的封建思想造成影响。

‚既放不下架子,又不肯学习,溥仪的思想根本不起变化,认罪自然更谈不到。

‛‚他曾说‘为了争取摆脱惩办的厄运,我采取的办法仍然是老一套。

既然在眼前决定命运的是苏联,那么就向苏联讨好吧。

4引自群众出版社出版的2001年1月第一版《我的前半生》(灰皮版),第315页;作者:爱新觉罗·溥仪

5引自群众出版社出版的2001年1月第一版《我的前半生》(灰皮版),第315页;作者:爱新觉罗·溥仪

于是我便以支援战后苏联的经济建设为辞,向苏联献出了我的珠宝首饰。

’‛6而这五年羁押生活,他一直端着皇上架子,也不曾学习有关共产党的知识。

而回到国家改造,他面对的不是他想象中的手铐,脚镣和刑具,也不是竖眉瞪眼的狱卒;而是每天的学习和劳动改造。

他因为不能独立生活被曾经在自己面前抬不起头的伪满大臣嘲笑时,在被百姓和自己家族的人检举时,他被打掉了架子,知道了自己是有罪的,知道了封建制度对人的迫害。

从而,他学会了自己生活,改造了自己的思想完成了从皇帝到公民的过渡。

公民时代—走向新生

对于溥仪来说,成为公民就像是获得了一个新的生命。

而对于新中国来说,旧中国的风风雨雨也都已经翻篇,翻到新的一页。

1959年,在新中国成立10周年之际,溥仪获特赦成为一位新中国的公民。

先是在北京植物园学习劳动,然后在全国政协委担任专员,而后成为一名政协委员。

改变的不仅仅是工作,还有家庭:于1962年,溥仪与李淑贤结为夫妇,过上了平淡的公民生活。

就如他在会见外宾时所说:‚我过去的所谓皇帝完全是罪恶的,过去的我已然死了,现在我是中国的新劳动人民。

‛7无论他说的话正确与否,我们可以从他的话语中感觉到他对自己的新生活感到满意的。

溥仪人生的这种转变,是新中国的成就,是共产党的一份成就,

6引自中国画报出版社出版的2009年4月第一版《溥仪画传:末代皇帝的传奇一生》第154页;黎园编著

7引自中国画报出版社出版的2009年4月第一版《溥仪画传:末代皇帝的传奇一生》第186页;黎园编著

同时,对于他自身而言,也是他的成就。

他获得了一定程度的自由,不再是封建制度下的傀儡,也不再是日本法西斯的傀儡。

纵观他的一生,或有身为天子的自骄,或有深处宫中的身不由己,或有逃亡在外不敢回国的惶恐,或有在狱中劳改反省的自卑与挣扎,或有特赦过上平淡生活的满足。

身为旁观者,我们无法去体会,但是,他是这段历史的独一无二的缩影,我们从他身上看到了他从皇帝到公民的变化,这个社会从专制到民主的变化。