中国特殊教育的产生

- 格式:doc

- 大小:15.00 KB

- 文档页数:2

论中国特殊教育的历史与发展-最新年文档论中国特殊教育的历史与发展自从有了人类,就有了残疾人。

然而,作为人类教育活动一个组成部分的特殊教育,却没有随着残疾儿童的存在而存在。

与普通教育相比,特殊教育还是一门相当年轻的学科。

尽管如此,它的产生与发展恰恰体现了人类社会文明告别愚昧、战胜落后这一发展规律。

一、中国古代社会的特殊教育中国是个有着悠久教育传统的文明古国,中国特殊教育和其他教育的发展一样源远流长,起源于距今三千年的奴隶社会的末期。

据《尚书》记载,早在尧舜禹时期,残疾人就开始参与了部落文化教育的管理活动。

周代的宫廷、官府设有培养乐师的特殊学校,身为盲人的瞽朦,既是乐官,又是学员,这种带有原始共产主义色彩的特殊教育形式是世界特殊教育史上的创举。

(一)中国古代社会对残疾人的态度古代中国对残疾人的态度比较仁慈和宽容。

中国的《礼记?礼运》中提出“人不独亲其亲,不独子其子;使老有所终,壮有所用,幼有所长,鳏寡孤独废弃者皆有所养”。

儒家这种尊重各种人,各种人都有生存权,社会应关心残疾人的思想是十分进步的。

不过由于古代社会生产力水平和社会制度的限制,这些进步的思想并不能充分体现,当时社会中还没有出现正规的特殊教育。

(二)中国古代社会对残疾人的政策早在夏、商、周时期,据《周礼》记载,当时就有“慈幼”、“养老”、“贿穷”、“恤贫”、“宽疾”、“安富”的施政措施,并且当时的朝廷还指派小司徒、乡师执行鉴别残疾人、减免残疾人税收和安排残疾人生活的有关事宜。

宋朝残疾人被疑有罪时,不允许拷讯,只能采取众证听罪原则。

“养疾”政策就是将残疾人“收而养之,官之衣食”。

我国历代王朝通设福利院收养残疾人,给残疾人提供工作机会以及赏赐和发放生活必需品等多种途径实施“养疾”政策。

这些政策始终停留在抚恤与救济的阶段,在漫长的封建社会,中国没有出现系统的真正意义上的特殊教育和特殊学校。

二、中国近代特殊教育的兴起(一)特殊学校是教会学校发展的一个产物19世纪西方传教士在中国受到民众排斥,宣传福音,发展教徒的过程中受阻,转而把目光投向教育领域,希望通过学校教育进行文化渗透,于是兴办教会学校,随之教会学校在中国大规模产生,教会特殊学校也相继出现。

中国特殊教育发展史

中国特殊教育的发展史可以追溯到20世纪初。

在这个时期,一

些有识之士,如陶行知、陈鹤琴等人,就开始倡导特殊教育的发展。

他们认为,每个孩子都应该有机会接受教育,无论他们是否有残疾。

在中华人民共和国成立后,特殊教育得到了更多的关注和支持。

政府开始投资建立特殊学校,并提供资金和师资力量支持。

这些学校为残疾儿童提供了接受教育的机会,并为他们未来的发展奠定了基础。

在改革开放后,特殊教育得到了更多的关注和发展。

政府出台了一系列政策和措施,鼓励社会各界参与特殊教育的发展。

在这个时期,特殊教育学校的数量不断增加,教育质量也不断提高。

进入21世纪后,特殊教育得到了更多的关注和支持。

政府出台

了一系列政策和措施,为特殊教育的发展提供了更多的资金和师资力量支持。

同时,社会各界也对特殊教育的发展给予了更多的关注和支持。

总的来说,中国特殊教育的发展经历了从无到有、从弱到强的过程。

虽然目前中国的特殊教育还存在着一些问题和挑战,但是随着政府和社会各界的不断努力和支持,相信中国的特殊教育会越来越好。

我国特殊教育发展的历史及⾛向⼆、我国特殊教育发展的历史及⾛向谈这个话题之前⾸先要界定特殊教育对象,长期以来,我国政府界定的特殊教育对象主要指的是医疗部门界定的在视觉、听觉、智⼒发展⽅⾯存在缺陷的⼉童,近年来,⼜将有神经系统发育障碍的⼉童(孤独症⼉童)扩展为特殊教育对象。

其实,根据国际上对特殊⼉童的范围界定,特殊教育对象还包括有情绪⾏为障碍⼉童、学习障碍⼉童和智⼒超常⼉童以及有特殊教育需要的⼉童等。

这⾥所讲的特殊教育对象,主要是指视觉、听觉、智⼒发展⽅⾯存在缺陷的⼉童。

在我国,特殊教育的发展有⼀个演进的历史过程。

⼀、特殊教育的准备阶段:标志为古代特殊教育思想及机构的萌芽我国古代就有开明的残疾⼈政策,夏商周时期有减免残疾⼈税收的规定,从秦汉到明清,开明统治者都设臵了专门机构去关注残疾⼈的⽣存状况,如对残疾⼈赐⾕等等。

中国的特殊教育学校有悠久的历史和⽂化渊源。

据陆得样和福森信昭(⽇本) 1996年考证,我国在周代出现了公有性质的残疾⼈教育,源起于夏商周时期的盲⼈乐师得到专门的职业技能教育,并训练聋哑、盲及肢体残疾者为有⽤之⼈。

我国⾃古代就不泛有对残疾⼈⼀视同仁的例⼦,周代就有盲⼈担任乐师和相应官职,孙膑和司马迁受刑后成了肢体残疾者,后来仍被重⽤,都是明证。

⼆、特殊教育的早期阶段:标志是近代特殊教育学校的产⽣漫长的封建社会,使特殊教育发展异常缓慢甚⾄停滞。

我国近代真正意义上的特殊教育始于清末明初,这种特殊教育最早由国外的教会带⼊,然后国内⼀些开明⼈⼠介⼊,并开办了⼀些专门从事特殊⼉童教育的会馆。

也就是说中国近代特殊教育的兴起与西⽅传教⼠的传教有⼀定的关系。

据《教育年鉴》记载,187 4年,英国英格兰长⽼会传教⼠威廉?穆(William Moore)在北京东城⽢⾬胡同创建了中国近代第⼀间盲校-「瞽叟通⽂馆」。

(“瞽”是瞎⼦的意思,“叟”是⽼头的意思,“瞽叟通⽂馆”就是流落街头的瞎⼦、⽼头⼦学⽂化的地⽅,这是教会办的慈善机构。

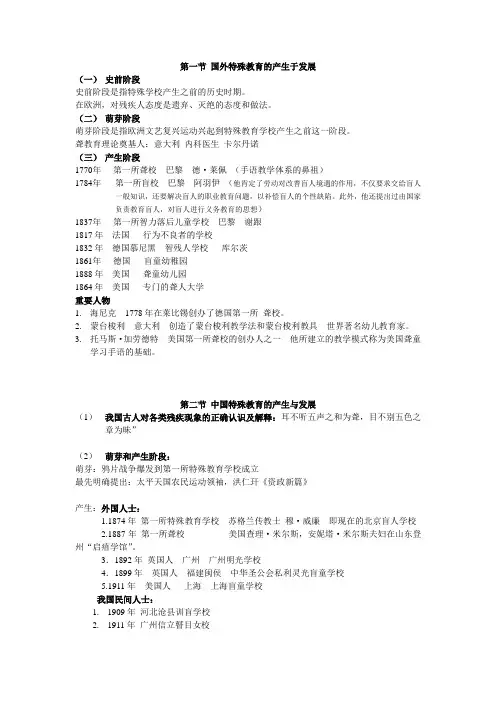

第一节国外特殊教育的产生于发展(一)史前阶段史前阶段是指特殊学校产生之前的历史时期。

在欧洲,对残疾人态度是遗弃、灭绝的态度和做法。

(二)萌芽阶段萌芽阶段是指欧洲文艺复兴运动兴起到特殊教育学校产生之前这一阶段。

聋教育理论奠基人:意大利内科医生卡尔丹诺(三)产生阶段1770年第一所聋校巴黎德·莱佩(手语教学体系的鼻祖)1784年第一所盲校巴黎阿羽伊(他肯定了劳动对改善盲人境遇的作用,不仅要求交给盲人一般知识,还要解决盲人的职业教育问题,以补偿盲人的个性缺陷。

此外,他还提出过由国家负责教育盲人,对盲人进行义务教育的思想)1837年第一所智力落后儿童学校巴黎谢跟1817年法国行为不良者的学校1832年德国慕尼黑智残人学校库尔茨1861年德国盲童幼稚园1888年美国聋童幼儿园1864年美国专门的聋人大学重要人物1.海尼克1778年在莱比锡创办了德国第一所聋校。

2.蒙台梭利意大利创造了蒙台梭利教学法和蒙台梭利教具世界著名幼儿教育家。

3.托马斯·加劳德特美国第一所聋校的创办人之一他所建立的教学模式称为美国聋童学习手语的基础。

第二节中国特殊教育的产生与发展(1)我国古人对各类残疾现象的正确认识及解释:耳不听五声之和为聋,目不别五色之章为昧”(2)萌芽和产生阶段:萌芽:鸦片战争爆发到第一所特殊教育学校成立最先明确提出:太平天国农民运动领袖,洪仁玕《资政新篇》产生:外国人士:1.1874年第一所特殊教育学校苏格兰传教士穆·威廉即现在的北京盲人学校2.1887年第一所聋校美国查理·米尔斯,安妮塔·米尔斯夫妇在山东登州“启瘖学馆”。

3.1892年英国人广州广州明光学校4.1899年英国人福建闽侯中华圣公会私利灵光盲童学校5.1911年美国人上海上海盲童学校我国民间人士:1.1909年河北沧县训盲学校2.1911年广州信立瞽目女校3.1915 年福建心光学校4.1916 年南通盲哑学校5.1916 年湖南导盲学校6.1919年北平私立聋哑学校7.张謇:1912年南通盲哑师范传习所1916年南通盲哑学校8.吴燕生:沈阳辽宁聋哑职业学校1934 北京市立聋哑学校第三节当代特殊教育的发展趋势和基本特点(一)包括受教育权在内的残疾人的人权受到普遍重视(二)对缺陷、残疾、障碍现象的认识愈加深入如:1938年自闭症儿童被临床发现;1943年美国医生肯纳《情感接触的自闭障碍》一问中首次描述了自闭症儿童的特殊症状(三)特殊教育形式多样化如:特殊教育服务体制框架-----雷诺美国限制最小(四)早期教育和生活、职业教育日益受到重视(五)现代科学技术越来越多的运用于特殊教育。

第一节国外特殊教育的产生于发展(一)史前阶段史前阶段是指特殊学校产生之前的历史时期。

在欧洲,对残疾人态度是遗弃、灭绝的态度和做法。

(二)萌芽阶段萌芽阶段是指欧洲文艺复兴运动兴起到特殊教育学校产生之前这一阶段。

聋教育理论奠基人:意大利内科医生卡尔丹诺(三)产生阶段1770年第一所聋校巴黎德·莱佩(手语教学体系的鼻祖)1784年第一所盲校巴黎阿羽伊(他肯定了劳动对改善盲人境遇的作用,不仅要求交给盲人一般知识,还要解决盲人的职业教育问题,以补偿盲人的个性缺陷。

此外,他还提出过由国家负责教育盲人,对盲人进行义务教育的思想)1837年第一所智力落后儿童学校巴黎谢跟1817年法国行为不良者的学校1832年德国慕尼黑智残人学校库尔茨1861年德国盲童幼稚园1888年美国聋童幼儿园1864年美国专门的聋人大学重要人物1.海尼克1778年在莱比锡创办了德国第一所聋校。

2.蒙台梭利意大利创造了蒙台梭利教学法和蒙台梭利教具世界著名幼儿教育家。

3.托马斯·加劳德特美国第一所聋校的创办人之一他所建立的教学模式称为美国聋童学习手语的基础。

第二节中国特殊教育的产生与发展(1)我国古人对各类残疾现象的正确认识及解释:耳不听五声之和为聋,目不别五色之章为昧”(2)萌芽和产生阶段:萌芽:鸦片战争爆发到第一所特殊教育学校成立最先明确提出:太平天国农民运动领袖,洪仁玕《资政新篇》产生:外国人士:1.1874年第一所特殊教育学校苏格兰传教士穆·威廉即现在的北京盲人学校2.1887年第一所聋校美国查理·米尔斯,安妮塔·米尔斯夫妇在山东登州“启瘖学馆”。

3.1892年英国人广州广州明光学校4.1899年英国人福建闽侯中华圣公会私利灵光盲童学校5.1911年美国人上海上海盲童学校我国民间人士:1.1909年河北沧县训盲学校2.1911年广州信立瞽目女校3.1915 年福建心光学校4.1916 年南通盲哑学校5.1916 年湖南导盲学校6.1919年北平私立聋哑学校7.张謇:1912年南通盲哑师范传习所1916年南通盲哑学校8.吴燕生:沈阳辽宁聋哑职业学校1934 北京市立聋哑学校第三节当代特殊教育的发展趋势和基本特点(一)包括受教育权在内的残疾人的人权受到普遍重视(二)对缺陷、残疾、障碍现象的认识愈加深入如:1938年自闭症儿童被临床发现;1943年美国医生肯纳《情感接触的自闭障碍》一问中首次描述了自闭症儿童的特殊症状(三)特殊教育形式多样化如:特殊教育服务体制框架-----雷诺美国限制最小(四)早期教育和生活、职业教育日益受到重视(五)现代科学技术越来越多的运用于特殊教育。

中国特殊教育的产生

(一)中国古代的残疾观

回顾整个中国古代史,残疾人同样遭遇着被歧视的历程。

不过与西方文明产生之初对残疾人实施遗弃甚至野蛮杀戮的态度行为相比,中国古代的残疾观显得更为理性些,对残疾现象的认识也有自身的特点。

1.闪耀着人文光辉的“仁爱”思想

“仁爱”是我国优秀传统文化思想的重要组成部分,至今闪耀着深刻的人文光辉。

“仁爱”思想以尊老、慈幼、扶弱作为社会道德伦理的核心价值观。

从仁爱思想出发,一些思想家们把保障残疾人在内的弱势群体的基本生存境遇作为社会理想的一项追求。

如《礼记·礼运》中就鲜明地提出了“鳏、寡、孤、独、废、疾者,皆有所养”的主张。

《国语·晋语七》就有悼公“荐积德,待鳏寡,振废淹,养老幼,恤孤疾”的记载。

可见,在中国古代的思想家眼里,已把残疾人看作社会弱势群体中需要积极救助的一部分,并试图把这种行善助弱的义举上升为一种理想的社会行为和制度。

也就是说,我国古代朴素的“仁爱”思想已渗透了社会正义的理想。

2.形成了朴素的残疾现象认识观

在遥远的中国古代,我们的祖先在生活实践中已对残疾形成的障碍现象有所了解。

这些认识零星地散见于一些典籍文献,虽然并不系统,也无一专论,但归纳起来已在障碍的产生、障碍类别以及障碍影响的层次方面有了较为朴素的经验性认识。

在残疾产生的原因方面,如《吕氏春秋·尽数》记有“轻水所多秃与瘿人”,意思是讲缺碘的水喝得多会秃顶和成为不会说话的人。

在关于残疾的类别方面,许多典籍借助汉字的表意性有着详细的区别,如盲、聋、哑、瘸、痴等,其中对某类残疾形象还有着更为详细的划分,如“聋”与“聩”、“瞽”与“瞢”等含义的不同。

在关于残疾造成的障碍方面,《宋书·南君王义宣传》提及“生而舌短,涩于言论”,意思是指一些聋哑人由于舌头结构存在问题,造成说话迟钝。

3.实施过怀柔的“宽”“养”政策

在我国古代浩瀚的文献中有许多关于残疾人的宽待政策的记载。

这种宽待政策主要表现在两个方面:一是“宽疾”政策,即根据残疾人的具体情况,从赋税徭役上实施减免,所谓“废疾非人不养者,一人不从役”,即对有伤残、疾病而不能自养的家庭,可以免除一人的劳役。

这种政策在夏、商、周时就已实施。

二是“养疾”政策,即对盲、聋、喑、哑、跛足等残疾人实行收养、治疗并供给衣食。

如《管子·人国》主张行“九惠之教”,其中第四项便是“养疾”,即对“聋、盲、喑、哑、跛、偏枯、握递不耐自生者,上收而养之疾,官而衣食之,殊身而后止”。

此后各朝各代也都不同程度地规定了对残疾人的特殊保障措施,如唐代对于“诸鳏寡孤独贫穷老疾不能自存者,令近亲收养,若无近亲,付乡里安恤”。

(二)中国特殊教育思想萌芽

中国古代虽然已经有了一些特殊教育的思想萌芽,但是,一方面,不够系统,离真正意义上的特殊教育理论体系尚有遥远的距离;另一方面,与西方早期特殊教育思想相类似,一

些特殊教育思想多散布于一些思想家的言论或著作中,而这些思想家从严格意义上来说,并不是真正的特殊教育研究者,他们是在关注整个社会或教育的同时对特殊教育有所涉及。

代表性的人物有孔子、洪仁王于和郑观应等。

1.孔子

孔子(公元前551——公元前479)是中国古代最著名的教育家、思想家。

孔子的思想中包含着一些对现代特殊教育依然有着重要启发意义的观点,如有教无类和因材施教等。

有教无类的意思就是无论什么人都应该平等接受教育。

有教无类的提出蕴涵着朴素的全民教育思想,它为中国古代对于残疾人宽容、帮扶的态度作了很好的注解。

因材施教是指对学生既要有基本的共同的要求,又要善于发现和注意培养学生的某些特长,适应个别差异去进行教育,使之各尽其才。

孔子的因材施教的思想包含着对个体差异的辩证理解。

2.洪仁轩

洪仁轩(1822—1864)是太平天国后期的领袖之一。

1860年被洪秀全封为“精忠军师”“干王”。

总理太平天国朝政。

执政之年,作《资政新篇》,提出一套统筹全局的革新方案。

在《资政新篇》中,洪仁王于提出要借鉴西方的特殊教育经验对我国的残疾人实施教养或教育:.“兴跛盲聋哑院。

有财者自携资斧,无财者善人乐助,请长教以鼓乐书数杂技,不致为废人也。

”这是有史以来,中国政治家第一次在施政纲领中明确提出兴办特殊教育的主张’对于中国的特殊教育而言有着重要的历史意义。

遗憾的是,随着太平天国运动的最终失败,这一政策并未及展开和实施。

然而,《资政新篇》中所提及的特殊教育思想及举措仍然具有不可磨灭的重要价值,它是中国的政治家系统思考残疾人教育的思想总结,蕴藏着公平、公正的朴素人文精神和相对先进的特殊教育理念,是近代国人系统思考和开展特殊教育的肇始之作。

3.郑观应

郑观应(1842-1921)是晚清时期著名的维新思想家、实业家和资产阶级改良主义者,也是教育家、文学家、慈善家和热忱的爱国者。

郑观应从西方资本主义思想出发,逐渐形成了他的改良主义思想,在其著作《盛世危言》中他阐述了关于教育改良的思想,其中也提到了他的特殊教育观。

郑观应强调一种新式教育,在新式教育中不论贫富,男女儿童从小就应该接受强制性的义务教育,否则其父母就会获罪。

他十分关注社会上的弱势群体,包括盲人、聋哑人、孤儿及罪童等。

他非常赞赏德国在教育上的处理方法,不仅不论男女贫富,从小就得一律入学,甚至“更有农政院,训警院、训聋喑院、训孤子院、训罪童院。

务使国中人无一弃材,均有裨于公私,以广其用”。

也就是说,即使是盲人、聋哑人、孤儿及罪童,也要和正常的人一样一起接受教育,只有这样才能使得国人无一弃材,实现“国无不学之人,则贤才不胜用”的良好局面。

应该说,郑观应的新式教育思想已经蕴藏着全民教育的雏形了。