实践与认识及其发展规律

- 格式:pptx

- 大小:207.01 KB

- 文档页数:26

《马原》第三章实践与认识及其发展规律《马恩思想概论》第三章《实践与认识及其发展规律》是对实践与认

识之间关系以及发展规律进行论述的一章。

这一章节主要围绕着马克思主

义哲学的基本观点展开,深入阐释了实践与认识的辩证关系以及二者的发

展规律。

以下将对该章进行更为详细的分析。

进一步,实践与认识的发展具有辩证规律。

实践和认识是相互渗透、

相互促进的统一体。

这种统一体包括四个阶段:实践,认识,实践,认识。

在这个过程中,实践为主导,认识居于次要地位。

实践的发展为认识提供

了条件,而认识又为实践指明了方向和目标。

这种相互作用、相互促进的

关系,推动了实践和认识的不断发展。

最后,实践与认识的发展是不断深化的过程。

在实践中,人们通过实

践活动与客观世界进行互动,追求认识的真理和规律。

认识从感性到理性、由浅入深、由片面到全面的发展,最终达到辩证唯物主义的境地。

总之,马克思主义哲学通过《实践与认识及其发展规律》这一章节,

深入阐述了实践与认识之间的辩证关系以及发展规律。

实践是认识的基础,二者相互作用、相互促进,为实践和认识的发展提供了动力。

实践与认识

的发展也具有不断深化的趋势,由感性到理性、由片面到全面,最终达到

辩证唯物主义的境地。

这一章的内容对于我们理解马克思主义哲学的核心

观点,对于我们解决现实问题具有重要的指导意义。

一如何认识实践的自觉能动性?实践是人类能动地改造世界的社会性的物质活动,具有自觉能动性。

与动物本能的、被动的适应性活动不同,人的实践活动是一种有意识、有目的的活动。

目的性是能动性的主要表现。

在人的实践活动结束时得到的结果,在这个过程开始时就作为目的在实践者头脑中以观念的形式存在着,目的决定着实践者的行为。

马克思对此形象地比喻道:虽然蜜蜂建造蜂房使人间许多建筑师感到惭愧,但是它在本质上还是一种本能活动。

相反,即使是最蹩脚的建筑师也比最灵巧的蜜蜂高明,因为他在实践前已经在自己的头脑中把它建成了。

所以实践是人的自觉能动的活动。

二实践的中介包括什么?实践中介是实践的基本结构之一,是指各种形式的工具、手段以及运用、操作这些工具、手段的程序和方法。

实践的中介系统可分为两个子系统:一是作为人的肢体延长、感官延伸、体能放大的物质性工具系统,如各种机器系统和动力能源系统。

火车、电脑、雷达分别是对人的腿、脑、眼功能的延伸和放大。

二是语言符号工具系统。

语言符号是主体思维活动进行的现实形式,也是人们社会交往得以进行的中介。

正是依靠这些中介系统,实践的主体和客体才能够相互作用。

三如何科学理解主体与客体的双向运动?实践的主体、客体和中介是不断变化发展的,因而实践的基本结构也是历史地变化发展的,这种变化主要表现为主体客体化与客体主体化的双向运动。

第一,主体客体化,是人通过实践使自己的本质力量作用于客体,使其按照主体的需要发生结构和功能上的变化,形成了世界上本来不存在的对象物。

它是人的体力和智力的物化体现,是主体的本质力量通过实践活动积淀、凝聚和物化在客体中。

实际上,人类一切实践活动的结果都是主体客体化的结果。

第二,客体主体化,是客体从客观对象的存在形式转化为主体生命结构的因素或主体本质力量的因素,客体失去客体性的形式,变成主体的一部分。

例如,主体把物质工具如电脑、汽车等作为自己身体器官的延长包括在主体的活动之中,把作为精神性客体的精神产品、先进理念和思想转化为主体意识的一部分,都属于客体主体化的表现。

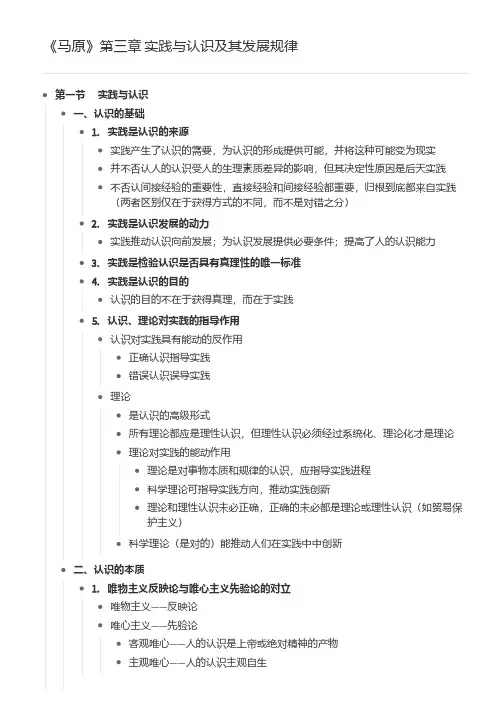

实践与认识及其发展规律1、实践观点是马克思主义认识论的首要的和基本的观点。

2、实践是认识的基础(1)课堂教学就是人类无声地改建世界的客观物质性活动。

其本质含义和基本特征存有三:①实践是物质性的活动,具有直接现实性;②课堂教学就是人类有意识的活动,彰显了自觉的能动性;③实践是社会的历史的活动,具有社会历史性的特点。

(2)课堂教学的基本形式存有:①物质生产实践;②社会政治课堂教学;③科学文化实践。

(3)课堂教学和重新认识活动中的主体、客体与中介实践活动是以改造客观世界为目的、主体与客体之间一定的中介发生相互作用的过程。

①主体就是指具备思维能力、专门从事社会课堂教学和重新认识活动的人;②客体是指实践和认识活动所指向的对象;③中介就是指各种形式的工具、手段以及运用、操作方式这些工具的程序和方法。

(4)实践在认识中的决定作用课堂教学就是重新认识的基础,它对重新认识的同意促进作用主要整体表现在:①实践是认识的来源;②课堂教学就是重新认识发展的动力;③实践是检验认识是否具有真理性的标准;④课堂教学就是重新认识的目的。

总之,实践是认识的起点,也是认识的归宿,是部认识的基础。

实践的观点是马克思主义认识论的第一的和基本的观点。

3、重新认识的本质(1)唯物主义反映论与唯心主义先验论的对立在重新认识的本质问题上,存有着两条显然矛盾的重新认识路线:①坚持从物到感觉和思想的唯物主义路线,唯物主义反映论,认为认识是主体对客体的反映;②秉持从思想和感觉到物的唯心主义路线,唯心主义先验论,指出人的重新认识先于物质。

4、认识运动的基本规律(1)重新认识过程中感性认识和理性认识及其相互关系①从实践中产生感性认识,然后能动地发展到理性认识。

这是认识过程中的第一次飞跃;a.感性认识就是重新认识的低级阶段,就是人在实践中感官对事物外部形态的轻易的、具体内容的充分反映。

它包含感觉、无意识、表象三种形式。

感性认识的特点就是轻易性和具体性;b.理性认识是认识的级阶段,是人思维对事物内部联系的间接的、概括的反映。

第二章实践与认识及其发展规律1.实践是认识的源泉实践是认识的源泉,是人们认识世界的方式和途径。

认识活动始终离不开实践,只有通过实践,人们才能接触到客观世界,感知到物质世界的存在和运动规律。

实践是人类积累知识、形成认识的基础,也是人们改造世界、实现价值的手段。

2.实践与认识的辩证关系实践是验证认识的标准。

只有通过实践的检验,认识才能成为真理。

实践是对认识的肯定和否定,通过实践,可以发现认识的不足之处,找出认识的错误,并不断完善和发展。

通过实践的反复验证和修正,在实践中逐渐接近真理,实现认识的不断深化和升华。

3.实践与认识的发展规律实践与认识的发展具有一定的规律性。

实践和认识的发展是不断循环的过程,存在着不断的演进和迭代。

实践与认识的发展是逐步深化的过程。

人们通过实践不断积累经验和知识,通过认识不断总结经验和认识,实现认识的深化。

在实践中,认识从感性到理性、从表面到本质、从局部到全局的不断推进,使认识越来越全面和深入。

实践与认识的发展是渐进的过程。

实践和认识的发展是由简单到复杂、由低级到高级的过程。

人们在实践中逐步认识客观世界,认识从不完整到更全面,从片面到更全面,从浅显到更深入的发展。

同时,认识也不断实践验证和修正,不断完善和发展。

实践与认识的发展是辩证的过程。

实践和认识的发展存在着矛盾和冲突,通过矛盾和冲突的碰撞和解决,推动认识的发展。

实践和认识的矛盾是相互依赖、相互促进的关系,实践的发展促进了认识的发展,认识的发展又进一步推动了实践的发展。

总之,实践与认识是密不可分的,实践是认识的源泉和验证的标准,认识是实践的指导和动力。

实践与认识的发展具有一定的规律性,是不断深化、渐进和辩证的过程。

只有不断地将实践和认识结合起来,才能实现认识的不断发展和创造性的实践。

马克思主义基本原理概论实践与认识及其发展规律教案一、引言马克思主义基本原理概论是大学生政治理论教育的重要课程之一。

本教案旨在通过探讨概论的实践与认识,并分析其发展规律,促使学生更好地理解和应用马克思主义基本原理。

二、教学目标1.了解马克思主义基本原理的内涵和基本思想;2.掌握马克思主义基本原理的实践与认识方法;3.理解马克思主义基本原理的发展规律;4.培养学生的马克思主义思想和分析问题的能力;5.培养学生的创新意识和实践能力。

三、教学内容3.1 马克思主义基本原理的内涵和基本思想•马克思主义的基本原理是唯物史观和辩证唯物主义;•马克思主义的基本思想是阶级斗争和社会主义革命;•马克思主义的基本原理具有科学性、实践性和革命性。

3.2 马克思主义基本原理的实践与认识方法•实践是认识的起点和基础;•认识是从实践中产生的;•实践和认识相互联系、相互作用。

3.3 马克思主义基本原理的发展规律•马克思主义基本原理不是一成不变的,而是与时俱进的;•马克思主义基本原理的发展是由实践推动的;•马克思主义基本原理的发展是在斗争、实践和思考中实现的。

四、教学过程4.1 导入环节通过引用相关的马克思主义经典文献或名人名言,激发学生对马克思主义基本原理的兴趣和思考。

4.2 授课内容4.2.1 马克思主义基本原理的内涵和基本思想(30分钟)通过讲解及讨论,介绍马克思主义基本原理的内涵和基本思想,引导学生理解其核心思想和主要观点。

4.2.2 马克思主义基本原理的实践与认识方法(40分钟)结合实例和案例,讲解马克思主义基本原理的实践与认识方法,强调实践对认识的重要性,并与学生共同探讨认识的过程和方法。

4.2.3 马克思主义基本原理的发展规律(40分钟)通过引用历史上的马克思主义思想家的观点和理论实践,分析和讨论马克思主义基本原理的发展规律,引导学生认识到马克思主义是一个不断发展的理论体系。

4.3 总结与展望通过小结和展望,对本节课的重点内容进行总结,引导学生对马克思主义基本原理的实践与认识以及其发展规律进行反思和深化。

实践和认识及其发展规律前言嘿,朋友们,今儿咱们得聊聊个深奥但又接地气的话题——实践和认识,还有它们那琢磨不透的发展规律。

别慌,咱们不整那些高深莫测的术语,就用大白话,聊聊咱们生活中的点滴,怎么?一、实践的魔力,脚下的路1.1 摸石头过河的艺术想当年,咱们的老一辈们,那可是真枪实弹地“摸石头过河”。

啥意思?就是说,在没桥没船的时候,他们靠着勇气和智慧,一步步试探,一步步前行。

这实践啊,就像是那河水,既深又急,但只要你敢下水,敢摸那石头,总能找到过河的路。

1.2 纸上得来终觉浅再说说咱们现在,信息爆炸的时代,啥都能从网上搜来。

但你知道吗?那些书本上的知识,就像菜单上的菜,看着诱人,不亲自尝一口,咋知道啥味儿?实践,就是那筷子,得你自己夹了,吃了,才算是真的懂了。

二、认识的升华,心中的灯2.1 拨开云雾见月明认识嘛,就像是咱们在雾里走路。

一开始,啥也看不清,只能摸索着前进。

但走着走着,嘿,雾散了,月亮出来了,路也清晰了。

这就是认识的升华,是咱们在实践中不断摸索,不断总结,最后豁然开朗的过程。

2.2 经验的宝藏认识还有个好处,就是能积累成经验。

这经验啊,就像是咱们的金库,存得越多,心里就越有底。

下次再遇到啥难题,直接翻出经验宝库,一看就懂,一做就会。

这就是认识的魅力,它能让你在遇到新情况时,不再手忙脚乱,而是从容应对。

2.3 思想的火花更高级的认识,还能碰撞出思想的火花。

就像咱们在聊天时,突然灵光一闪,想出个好主意。

这主意啊,就是咱们在实践中不断积累、不断思考的结果。

它能让你在众人面前大放异彩,也能让你在困难面前找到出路。

三、发展规律,那是一条长河3.1 曲折前行实践和认识的发展啊,就像是一条长河。

有时候顺流而下,畅通无阻;有时候又得绕个弯儿,甚至逆流而上。

但不管咋样,它总是向前流的。

这就是发展规律,它告诉我们:只要不停下脚步,总会有新的风景等着咱们。

3.2 相互促进还有啊,实践和认识啊,它们是相辅相成的。

一、判断题1.实践是人类能动地改造世界的社会性的物质活动,具有直接现实性、自觉能动性和社会历史性()。

正确的答案是“对”。

2.动物的活动与人的实践活动是一样的,都是一种有意识、有目的的活动()。

正确的答案是“错”。

3.实践是认识的基础、是认识的来源,但是,实践在认识活动中并没有起决定性作用()。

正确的答案是“错”。

4.实践的发展为人类不断提供新的认识工具和技术手段,而这极大地推动了认识的不断发展()。

正确的答案是“对”。

5.理性认识是对事物本质的认识,它不依赖于感性认识()。

正确的答案是“错”。

6.在实践基础上获得的认识,还需要回到实践,这是认识过程的第二次能动的飞跃()。

正确的答案是“对”。

7.真理具有客观性,但凡真理都是客观真理,这就意味着真理不具有人类认识的主观形式()。

正确的答案是“错”。

8.真理和谬误是认识中的一对矛盾体,真理不可能转化为谬误()。

正确的答案是“错”。

9.任何一种价值观都是正确的()。

正确的答案是“错”。

10.马克思主义价值观以绝大多数人的利益为是非、善恶、美丑的评价标准,致力于推动社会的进步和人类的彻底解放,是先进、积极和正确的价值观()。

正确的答案是“对”。

11.实事求是是马克思主义的精髓,是毛泽东思想的精髓,也是中国特色社会主义理论体系的精髓,是中国共产党思想路线的核心()。

正确的答案是“对”。

12.党的思想路线是一切从实际出发,理论联系实际,实事求是,在实践中检验真理和发展真理()。

正确的答案是“对”。

二、单选题1.在实践活动的形式中,()是人类最基本的实践活动,它满足人类衣食住行等基本需求,决定着社会的基本性质和面貌。

A. 物质生产实践B. 政治实践C. 科技实践D. 文化实践正确答案是:物质生产实践2.实践对认识的决定作用可以表现在()。

A. 实践和认识相互制约B. 理论能够指导实践C. 实践是认识的来源D. 理论能够推动实践的发展正确答案是:实践是认识的来源3.水是流动的、音乐是动听的、天空是蓝色的……,这些认识都是通过感官得到的。

马原第二章实践与认识及其发展规律的心得体会一、实践实践活动又称实践, 是人类生存和发展的最基本活动, 是人类社会生活的本质, 是人的认识产生和发展的基础, 也是真理与价值统一的基础。

实践的本质是人类能动地改造世界的社会性的物质活动。

它有以下几个特征: (1)直接现实性。

实践是改造世界的客观物质活动, 实践的直接现实性也就是实践活动的客观实在性。

(2)自觉能动性。

人的实践活动是一种有意识、有目的的活动。

目的性是能动性的主要表现。

在人的实践活动结束时得到的结果, 在这个过程开始时就作为目的在实践者头脑中以观念的形式存在着, 目的决定着实践者的行为。

(3)社会历史性。

实践从一开始就是社会性的活动。

作为实践主体的人总是处在一定社会关系中, 任何人的活动都离不开与社会的联系。

实践的社会性决定了它的历史性。

实践的内容、性质、范围、水平以及方式都受一定社会历史条件的制约, 随着一定社会历史条件的变化而变化, 因此, 实践又是历史地发展着的实践。

实践的主体、客体和中介是实践活动的三项基本要素, 三者的有机统一构成实践的基本结构。

二、认识认识是人脑对客观事物的反映。

认识的本质是主体在实践基础上对客体的能动反映。

这种能动反映不但具有反映客体内容的反映性特征, 而且具有实践所要求的主体能动的、创造性的特征。

具体来看:(1)认识的反映特性是人类认识的基本规定性。

认识的反映特性是指人的认识必然要以客观事物为原型和摹本, 在思维中再现或摹写客观事物的状态、属性和本质。

人的认识不论表现形式多么抽象和复杂, 归根结底是对客观对象的反映, 所以, 反映的摹写性表明了反映的客观性。

(2)认识的能动反映具有创造性。

认识是一种在思维中的能动的、创造性的活动, 而不是主观对客观对象简单、直接的描摹或照镜子式的原物映现。

人们为了在实践中实现预定的目的, 不仅要反映事物的现象, 更要把握事物的本质。

(3)反映性和创造性的关系。

反映特性与能动的创造特性是不可分割的。

实践与认识及其发展规律观后感800字实践与认识及其发展规律观后感一、引言实践与认识是人类思维活动中的两个核心要素,二者相互依存、相互促进,共同推动了人类文明的进步和社会的发展。

就我个人而言,通过对实践与认识的深入思考和研究,我对这一主题有了更加深刻的理解。

在本文中,我将结合自己的观点,探讨实践与认识的关系以及它们的发展规律。

二、实践对认识的促进作用实践是认识的源泉,没有实践就没有认识。

实践是指人们通过直接与客观世界进行接触、实验、探索等方式,以获取对客观事物的认识和理解。

正是通过实践,人们得以通过感知、观察、实验等手段,深入了解事物的本质、规律和特点。

实践对认识的促进作用主要表现在三个方面。

实践可以激发人们的好奇心和求知欲,推动人们去主动地探索和实验。

通过实际操作和实验验证,科学家们才能得出准确的结论和规律。

实践可以帮助人们将知识从抽象的层面转化为具体的操作过程。

只有将知识应用于实践中,才能更好地理解和掌握它。

实践可以通过反馈机制不断修正和完善人们的认识。

在实践过程中,人们可能会遇到各种挑战和问题,通过不断地调整和改进,才能取得更好的成果。

三、认识对实践的指导作用认识是实践的指导和支撑,没有认识就没有正确的实践。

认识是指人们通过感知、思维、判断等方式,对实践所获取的经验和知识进行整理、归纳和概括。

通过认识,人们可以对实践中的现象和问题进行深入的思考和分析,进而指导实践的方向和方法。

认识对实践的指导作用主要表现在三个方面。

认识可以帮助人们把握实践的目标和意义,从而合理规划和组织实践活动。

在企业管理中,通过对市场需求和竞争环境的认识,才能制定出科学合理的发展战略。

认识可以帮助人们分析实践中的问题和困难,提出解决方案。

在科学研究中,通过对已有理论和实践经验的认识,才能提出新的假设和实验设计。

认识可以通过总结和归纳,形成实践经验和知识的体系,为未来的实践提供依据和参考。

四、实践与认识的发展规律实践与认识的相互关系是不断发展和提高的过程,它们之间存在着一定的发展规律。