苏教版高中语文选修唐宋八大家散文选读精品教学案:专题一第1课原 毁

- 格式:doc

- 大小:142.00 KB

- 文档页数:17

《唐宋八大家散文选读》教案全集进学解第一课时教学目标:1.理解课文中的重点词语与句子。

2.理解文章"业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随"的观点及其对我们修业进德的现实意义。

3.学习本文反话正说,巧于避忌,机智得体的表达技巧。

4.理解文义,并积累出自文中的成语。

教学重点:1.理解课文中的重点词语与句子。

2.理解文章"业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随"的观点及其对我们修业进德的现实意义。

教学难点:学习本文反话正说,巧于避忌,机智得体的表达技巧教学方法:自学与讨论一、文章简析本文写于元和八年(813)。

《旧唐书·韩愈传》:"(愈)复为国子博士,愈自以才高,累被摈黜,作《进学解》以自嘲。

执政览其文……以其有史才,改比部郎中,史馆修撰。

""进",即长进、进步。

"学",包括"业"与"行"。

"业"指学业、事业,"行"指德行、品第。

"解",辩解,论析。

"进学解",意谓对增进业、行问题的辨析。

作者指出增进业、行的方法在于"勤"与"思",目的是"业精""行成"。

作者假托向学生训话,勉励他们在学业、德行方面取得进步,学生提出质问,他再进行解释,故名"进学解"。

作者反复强调学子要埋头进德修业,不必考虑有司的明不明、公不公以及自己今后的遇不遇,从而曲折地抒发自己怀才不遇、仕途坎坷不得意的牢骚,也暗寓着对当时执政者不以才德取人,用人不公不明的讽刺。

二、全文可分为三个部分。

(一)第一部分(第1段):写先生训示。

1、了解文章中的重点词语。

行成于思毁于随治具毕张占小善率以录庸扬有司2、翻译句子行成于思毁于随盖有幸而获选,熟云多而不扬3、分析课文作者先提出一个观点:"业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随。

《原毁》教案教学目标:1、通过疏通文意,掌握重要的文言词汇。

2、阅读全文,熟悉文章内容,理清文章思路。

3、分析全文,辨析出作者的写作意图及情感。

教学重点:分析文章人物的特点及写作人物的手法教学课时:一课时教学过程:一、导入我们曾学过韩愈《师说》这篇文章,他在文中提到“是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

”这是一篇阐述从师学习道理的论文,是针对当时耻学于师的社会风气提出来的。

由此可见韩愈是一个关注社会、关注人生、关注现实的人。

其实,不仅仅是当时耻学于师的社会风气,社会中的其他很多不良现象,他都敢于批判。

今天我们学习这篇《原毁》,看看这篇文章写了什么内容,针对了什么社会现象?二、请学生大声朗读全文。

三、请学生再次放声地翻译全文。

四、这篇文章写到了哪些人,各自有什么特点?明确:古之君子、舜、周公、今之君子、圣人、怠者、忌者、吾、众人、应者、疏远不与同利者、畏者、强者、懦者、不应者、士、将有作于上者古之君子、舜、周公、圣人今之君子、怠者、忌者吾众人(应者、疏远不与同利者、畏者、强者、懦者、不应者)士将有作于上者古之君子(责己重以周,待人轻以约)舜(仁义人,大圣人)周公(多才与艺人,大圣人)今之君子(责人也详,待己也廉)怠者(不能修);忌者(畏人修)……五、你觉得以上这些人物中哪个是最重要的人物,请说明你的理由。

六、请问韩愈写这些人物的时候用了什么艺术手法?明确:对比法、形象够画法(语言、行为、情境)、排比句七、能否将“今之君子”的论述放在“古之君子”的论述前面?或者把作者的观点先放到文章的开头?明确:第一段写古之君子责己重以周,待人轻以约。

(这一段似乎离开“原毁”的题旨在阐述,实则是树起正面的楷模,说明要根除诽谤的产生,就要向古之君子学习,待己待人分别采取“重以周”、“轻以约”的正确态度,为下面的论述做了有力的铺垫。

)第二段写今之君子责任详,待己廉。

(这一段直接触及了“毁”的题意,摆出了“毁”的具体表现,谴责了“今之君子”忌善妒能的恶劣行径,论证比第一段深入一层)第三段指出“毁”的思想根源在于“怠”与“忌”,慨叹后进之士难于安身立命。

唐宋八大家散文选读教案进学解第一课时教学目标:1.理解课文中的重点词语与句子。

2.理解文章“业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随”的观点及其对我们修业进德的现实意义。

3.学习本文反话正说,巧于避忌,机智得体的表达技巧。

4.理解文义,并积累出自文中的成语。

教学重点:1.理解课文中的重点词语与句子。

2.理解文章“业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随”的观点及其对我们修业进德的现实意义。

教学难点:学习本文反话正说,巧于避忌,机智得体的表达技巧教学方法:自学与讨论一、文章简析本文写于元和八年(813)。

《旧唐书·韩愈传》:“(愈)复为国子博士,愈自以才高,累被摈黜,作《进学解》以自嘲。

执政览其文……以其有史才,改比部郎中,史馆修撰。

”“进”,即长进、进步。

“学”,包括“业”与“行”。

“业”指学业、事业,“行”指德行、品第。

“解”,辩解,论析。

“进学解”,意谓对增进业、行问题的辨析。

作者指出增进业、行的方法在于“勤”与“思”,目的是“业精”“行成”。

作者假托向学生训话,勉励他们在学业、德行方面取得进步,学生提出质问,他再进行解释,故名“进学解”。

作者反复强调学子要埋头进德修业,不必考虑有司的明不明、公不公以及自己今后的遇不遇,从而曲折地抒发自己怀才不遇、仕途坎坷不得意的牢骚,也暗寓着对当时执政者不以才德取人,用人不公不明的讽刺。

二、全文可分为三个部分。

(一)第一部分(第1段):写先生训示。

1、了解文章中的重点词语。

行成于思毁于随治具毕张占小善率以录庸扬有司2、翻译句子行成于思毁于随盖有幸而获选,熟云多而不扬3、分析课文作者先提出一个观点:“业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随。

”对学子提出“业精”“行成”的“进学”标准。

这是韩愈对于“学”的问题长期体察、思考所形成的真知灼见,以此勉励弟子进学,希望世人进学。

接着称颂政治清明,“方今圣贤相逢,治具毕张”;有司选拔任用公正,选取贤能而去不肖,“拔去凶邪,登崇俊良。

占小善者率以录,名一艺者无不庸”;对英才的教化得法,“爬罗剔抉,刮垢磨光”。

本专题共有四篇文章。

《原毁》探求了诽谤丛生的根源; 《桐叶封弟辩》是一篇充满现实 政治关怀的力作; 《朋党论》是一篇享有盛名的典型政论; 《留侯论》论述了“忍小忿而就大 谋”的观点。

《原毁》是韩愈的“五原”之一。

“原毁”就是探究诽谤丛生的根源。

文章由远及近,由 表及里;从古代说到当代,从“毁”的具体表现谈到“毁”的思想根源;既描述其情况,又 挖掘其本源。

文章摆事实、讲道理,逐层论述,逻辑性强,立论鲜明,论证有力,说理透彻, 举例精当,平易而不浅露,朴实而不枯淡。

《桐叶封弟辩》 ,全文抓住一个“戏”字展开论述。

文章论辩反复曲折,波澜起伏。

采用先驳后立的论述方法,驳得透彻,立得自然。

作者表面 上像是辨别史料的真与伪,实际上是在辩论史事的是与非。

《朋党论》运用正反对比论证,由 朋党的君子、小人之别逐层论证,提出“退小人之伪朋,用君子之真朋,则天下治矣”的观 点,希望统治者进用“君子之朋” ,远离“小人之朋” 。

《留侯论》一文一反通常写法,没有全 面评论张良的生平和功业,而是论述他取得成功的主观方面的根本原因——能“忍” 颖鲜明,虽略有偏颇,但发前人之未发,体现了作者的独到见解。

第 1课 原 毁1.古之君子,其责己也重以周,其待人也轻以约。

2.怠者不能修,而忌者畏人修。

3.是故事修而谤兴,德高而毁来。

4.李杜文章在,光焰万丈长。

5.蚍蜉撼大树,可笑不自量。

、字词积累1.字音怠.(d ài) 舜(Sh ùn) 懦(nu ò)者[专题概说 ],观点新《原毁》《原毁》《原毁》调张籍》调张籍》2.通假字①懦者必说.于色矣说,同“悦”,高兴②道德之行,难已.已,通“矣”,语气词,用在句末3.一词多义①能善.是,是足为艺人矣动词,擅长②恐恐然惟惧其人之不得为善.之利名词,好事③素善.留侯张良动词,交好(1)善④善.日者王,善时者霸动词,爱惜⑤太祖曰:“善.。

”乃南征形容词,表示同意⑥子善.视之副词,好好地①不如舜,不如周公,吾之病.也名词,缺点(2)病②亮疾病.,卒于军动词,病重③君子病.无能焉,不病人之不己知也动词,担心①舜,大圣人也,后世无及焉.代词,他②积土成山,风雨兴焉.兼词,于此③今已服矣,又何求焉.语气词,表疑问(3)焉④则将焉.用彼相矣疑问代词,表疑问⑤寡人之于国也,尽心焉.耳矣语气词,表陈述⑥若不阙秦,将焉.取之代词,哪里①是故事修.而谤兴动词,进修,有成绩②会于会稽山阴之兰亭,修.禊事也动词,举行③此地有崇山峻岭,茂林修.竹形容词,高、长(4)修④况修.短随化,终期于尽形容词,长、久⑤故远人不服,则修.文德以来之动词,修养⑥务耕织,修.守战之具动词,修理4.词类活用①故人乐为善.形容词用作名词,好事②恐恐然惟惧其人之有闻.也动词用作名词,名声③而望名誉之光.、道德之行,难已名词用作动词,光大④早.夜.以思,去其不如周公者名词作状语,在早晨,在晚上⑤究其旧.不图其新.形容词活用为名词,过去,现在5.古今异义①古之君.子.古义:指在社会上有地位的人。

专题导航专题解说论辩文是古代的一种论文文体。

有“原……”、“……论”、“……辩”等文体形式。

这种文体是作者对某种理论、主张、政治制度或社会习俗等,从根本上进行考察、探讨,辨是非,别真伪,表明看法、观点,澄清对错的文体。

援事引例,引经据典,或论其事实,或批驳谬误,语言富有论辩力,逻辑性强,又颇具文采。

如《原毁》、《过秦论》、《讳辩》等。

论辩类文章是中国古代散文中最为发达的文体之一。

先秦诸子散文开启了论辩文的端绪,汉代政论文中名篇迭出。

到了唐宋时期,八大家贡献了许多词锋犀利、雄辩滔滔的论辩文,在思想表述和艺术技巧方面拓展了崭新的境界。

由于唐宋八大家对散文艺术的自觉追求,他们的论辩文大多带有很强的文学性,无论在语言上还是在篇章结构上都堪称典范。

他们对论辩文体中不同的体裁也作了探索。

一般说来,“论”注重从正面树立一个观点,然后围绕它作逻辑严密的论证,“辩”则带有辩驳、辩说的意味。

学法指导 1.本专题均为古代论文中的论辩文,学习时要注意掌握论辩文的特征,抓住论的对象,把握辩的过程,明确作者观点。

2.学习本专题要注意牢固掌握基础文言实词、虚词,了解常见的文言现象。

3.本专题学习时,要尽量结合注释自己阅读理解,要注意加强诵读。

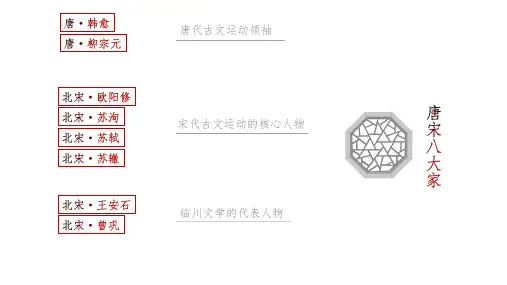

第1课原毁韩愈(768-824),字退之,唐代杰出的文学家、思想家。

古文运动的倡导者,河阳(今河南孟县)人。

韩愈祖籍河北昌黎,故世称“韩昌黎”;因官至吏部侍郎,又称“韩吏部”;因谥号“文”,又称“韩文公”。

有《昌黎先生集》。

韩愈3岁时,父母均去世,因此由兄嫂抚育长大。

早年流离困顿,有读书达仕之志,20岁赴长安考进士,第三试未及第。

25岁至35岁,先中进士,第三试“博学鸿词科”不成,曾赴汴州节度使董晋及徐州节度使张建封幕府任职,后回京任四门博士。

36岁至49岁,任监察御史,因上书《论天旱人饥状》,请求减免赋税,被贬为阳山县令。

唐宪宗时为国子博士,后升迁至太子右庶子,但一直未能施展才学。

50岁至57岁,先跟随裴度征讨吴元济,后升迁至刑部侍郎。

原毁-苏教版唐宋八大家散文选读教案一、教案背景散文是文化传统中的一种文体,具有独特的艺术魅力和美学价值。

唐宋八大家是中国古代文学史上最耀眼的文学名家,他们在散文创作方面也有很高的造诣。

此次教案的教学对象是初中生,教育散文选读和创作能力,增强学生的审美素养和语文能力。

二、教学目标1.了解唐宋八大家的散文创作特点;2.学会阅读和欣赏唐宋八大家的代表作品;3.培养学生的识别、分析和评价散文的能力;4.提高学生的散文写作技能以及阐述能力和排版能力;5.培养学生的兴趣,增进对古典文学的理解和欣赏能力。

三、教学内容本次教学的散文选材取自唐宋八大家代表作,包括欧阳修、苏轼、苏辙、王安石、柳宗元、曾巩、陈与义、文天祥。

选文主要包括《望江南》、《东篱》、《后赤壁赋》、《岳阳楼记》、《小窗幽记》、《卖儿狂》、《玉台新咏》等经典之作。

四、教学方法本教案采用多元化的教学方法:1.讲授散文的写作技巧和评析方法;2.线下小组合作讨论阅读和评析文本;3.线上教学资源辅助教学;4.个人散文写作小结和分享。

五、教学步骤1.第一次课堂:教师介绍唐宋八大家和散文的概念及其特点。

2.第二次课堂:教师介绍欧阳修的《望江南》和《东篱》,引导学生探究欧阳修的散文风格和文化内涵。

3.第三次课堂:教师介绍王安石的《岳阳楼记》、苏轼的《后赤壁赋》和柳宗元的《小窗幽记》,引导学生分析作品中的意象和情感,培养学生的文学鉴赏能力。

4.第四次课堂:教师介绍曾巩的《卖儿狂》和陈与义的《玉台新咏》,引导学生探究两作品中的文化内涵和审美价值。

5.第五次课堂:教师安排学生写散文小结,选择自己喜欢的唐宋八大家散文,总结散文的写作技巧和特点,并分享给全班。

六、教学评估1.听课笔记:学生在课堂上要认真听讲,密切关注教师的讲解,做好笔记,能熟练运用Markdown格式。

2.文本评析:要求学生能够熟练掌握文本分析的方法,并能够准确把握作品的意象和文化内涵。

3.散文写作:教师要求学生提高写作技能,创新写作形式和排版方法,提升语言表达和思维能力。

论辩是古代说理文的统称,亦称“论说”。

唐宋八大家散文在论辩文体方面也作了探索,有“原”“辩”“论”等。

一般来说,“原”本义是推本求源,是古代论说文的一种。

其命名的由来说法不一,一种观点认为始于《周易》的“原始要终”;徐师曾的《文体明辨》则认为起于韩愈的五“原”(即《原道》《原性》《原毁》《原人》《原鬼》)。

这种文体的主要特点是论述事物的本源以致用于当今社会,往往通过与现实的对照、比较,以揭示现实社会中存在的弊端,因而在写法上往往具有比一般论说文更强的逻辑力量。

“论”是论断事理的文章,包括政论、史论、学论等,是论说文体的一种。

早在先秦诸子散文中已出现论学、论政的文字,从目前所存的文献来看,西汉贾谊的《过秦论》为我国最早的单篇论文。

东汉之后,论文有了进一步的发展,能够集中围绕一个论点作逻辑严密的论证推理,特别是唐宋的论文,除了透辟的说理和文辞简约之外,还体现了充沛的气势,情理兼备,具有较高的文学价值。

“辩”是一种用于辨析事物是非真伪而加以判断的论说文体。

“辩”是辨别、辩论的意思。

辩体源起于战国诸子散文,像《孟子》一书中就有许多章节记录了孟子和君主、学者之间的论难说理。

汉末出现了被叫作辩的文章,如汉末曹植有《辩道论》。

辩体的真正流行是在李唐时代。

唐人凡称为辩的作品,一般上承曹植《辩道论》,总是针对某一主张、某一观点加以反驳、责难、纠正,而且在题目上大都去掉论字,称作某辩或辩某。

第1课原__毁走近作者韩愈(768-824),字退之,唐河南河阳人,文学家,哲学家,古文运动倡导者。

自谓郡望昌黎,世称韩昌黎。

死后谥“文”,故又称韩文公。

幼年贫穷,刻苦自学,25岁中进士,29岁后才任宣武节度使属官,后来任国子监祭酒、吏部侍郎等职,中间曾几度被贬。

著《昌黎先生集》四十卷。

其散文题材广泛,内容深刻,形式多样,语言质朴,气势雄壮。

后人称之为“泰山北斗”。

相关背景韩愈生活的中唐时期,朝廷中世袭贵族与通过科举进入仕途的官吏相互排挤倾轧,嫉贤妒能,于人求全责备,于己务求宽容,以致发展为后来的朋党之争。

论辩是古代说理文的统称,亦称“论说”。

唐宋八大家散文在论辩文体方面也作了探索,有“原”“辩”“论”等。

一般来说,“原”本义是推本求源,是古代论说文的一种。

其命名的由来说法不一,一种观点认为始于《周易》的“原始要终”;徐师曾的《文体明辨》则认为起于韩愈的五“原”(即《原道》《原性》《原毁》《原人》《原鬼》)。

这种文体的主要特点是论述事物的本源以致用于当今社会,往往通过与现实的对照、比较,以揭示现实社会中存在的弊端,因而在写法上往往具有比一般论说文更强的逻辑力量。

“论”是论断事理的文章,包括政论、史论、学论等,是论说文体的一种。

早在先秦诸子散文中已出现论学、论政的文字,从目前所存的文献来看,西汉贾谊的《过秦论》为我国最早的单篇论文。

东汉之后,论文有了进一步的发展,能够集中围绕一个论点作逻辑严密的论证推理,特别是唐宋的论文,除了透辟的说理和文辞简约之外,还体现了充沛的气势,情理兼备,具有较高的文学价值。

“辩”是一种用于辨析事物是非真伪而加以判断的论说文体。

“辩”是辨别、辩论的意思。

辩体源起于战国诸子散文,像《孟子》一书中就有许多章节记录了孟子和君主、学者之间的论难说理。

汉末出现了被叫做辩的文章,如汉末曹植有《辩道论》。

辩体的真正流行是在李唐时代。

唐人凡称为辩的作品,一般上承曹植《辩道论》,总是针对某一主张、某一观点加以反驳、责难、纠正,而且在题目上大都去掉论字,称作某辩或辩某。

第1课原毁(对应学生用书P1)走近作者韩愈(768-824),字退之,唐河南河阳人,文学家,哲学家,古文运动倡导者。

自谓郡望昌黎,世称韩昌黎。

死后谥“文”,故又称韩文公。

幼年贫穷,刻苦自学,25岁中进士,29岁后才任宣武节度使属官,后来任国子监祭酒、吏部侍郎等职,中间曾几度被贬。

著《昌黎先生集》四十卷。

其散文题材广泛,内容深刻,形式多样,语言质朴,气势雄壮。

后人称之为“泰山北斗”。

相关背景韩愈生活的中唐时期,朝廷中世袭贵族与通过科举进入仕途的官吏相互排挤倾轧,嫉贤妒能,于人求全责备,于己务求宽容,以致发展为后来的朋党之争。

苏教版高中语文选修唐宋八大家散文选读精品教学案

专题一第1课原毁

[专题概说]

本专题共有四篇文章。

《原毁》探求了诽谤丛生的根源;《桐叶封弟辩》是一篇充满现实政治关怀的力作;《朋党论》是一篇享有盛名的典型政论;《留侯论》论述了“忍小忿而就大谋”的观点。

《原毁》是韩愈的“五原”之一。

“原毁”就是探究诽谤丛生的根源。

文章由远及近,由表及里;从古代说到当代,从“毁”的具体表现谈到“毁”的思想根源;既描述其情况,又挖掘其本源。

文章摆事实、讲道理,逐层论述,逻辑性强,立论鲜明,论证有力,说理透彻,举例精当,平易而不浅露,朴实而不枯淡。

《桐叶封弟辩》,全文抓住一个“戏”字展开论述。

文章论辩反复曲折,波澜起伏。

采用先驳后立的论述方法,驳得透彻,立得自然。

作者表面上像是辨别史料的真与伪,实际上是在辩论史事的是与非。

《朋党论》运用正反对比论证,由朋党的君子、小人之别逐层论证,提出“退小人之伪朋,用君子之真朋,则天下治矣”的观点,希望统治者进用“君子之朋”,远离“小人之朋”。

《留侯论》一文一反通常写法,没有全面评论张良的生平和功业,而是论述他取得成功的主观方面的根本原因——能“忍”,观点新颖鲜明,虽略有偏颇,但发前人之未发,体现了作者的独到见解。

第1课原毁

1.古之君子,其责己也重以周,其待人也轻以约。

——《原毁》。