中国经济增长因素实证分析

- 格式:docx

- 大小:150.28 KB

- 文档页数:10

我国农业经济增长影响因素的实证分析我国农业经济增长影响因素的实证分析一、引言201X年至201X年,中共中央连续十一年发布以三农为主题的中央一号文件,强调了三农问题在中国社会主义现代化建设之中处于重中之重的地位,农业经济在我国国民经济中的基础地位始终未变。

因此,研究农业经济增长,分析农业经济增长的影响因素是很有必要,对促进我国农业经济发展、农业现代化具有理论指导作用。

农业经济问题成为了国内各界人士关注的焦点,国内的许多学者对农业经济增长影响因素进行了多角度、多方位、多层面的研究分析,希望从理论方面研究对农业经济增长起到一定的指导作用。

从目前国内对农业经济增长因素研究分析状况来看,影响因素有:信息化、农村金融、科学技术、人力资本、国内政策、农业进出口等。

李向阳采用多元回归分析的方法研究信息化对农业经济的影响,认为信息化对农业具有正向的影响,应该加强农业信息化普及教育,并建立农业信息化金融平台,促进农业装备制造业发展,从而促进农业经济发展。

董鸿鹏则一辽宁省为例,采用C-D生产函数模型对信息化的贡献进行量化,并建立多元回归模型,得出农业信息化已经成为辽宁省农业经济增长的新型动力资源。

而曾祯、杨帆等人通过构建层级模型和结构等价模型对我国的涉农信息进行研究,认为我国的农业信息化整体围绕信息权利和行政权利较高节点呈中性化,而较低的节点信息化程度较低。

而万众、朱哲翼通过投入产出函数和拓模型展分析了我国华东、华南、华北、华中、西南、西北、东北七个地区农业政策性金融对农业经济增长的影响,认为农业政策性金融对农业经济增长存在显著性影响,但有地区差异。

田杰、陶建平采取了我国1883个县的面板数据进行了研究,得出农村金融密度与农村经济增长关系处于倒U型左边,可以通过增加农村的金融贷款数量和贷款配置效率提高农村经济增长。

禹越军、王菁华运用RAV模型,用1978-201X年的数据分析了农村金融发展与农村经济增长的关系,认为农村金融发展对农村经济增长有促进作用,但农村金融发展滞后于农村经济增长。

经济增长影响因素实证分析经济增长是一个国家或地区综合国民收入和生产力水平不断提高的过程,是国家经济发展的重要指标之一。

经济增长的影响因素是一个复杂的系统,涉及到经济、政治、社会等多个方面的因素。

本文主要通过对经济增长影响因素的实证分析,探讨其中的关键因素。

技术进步是经济增长的重要驱动力。

技术进步可以提高生产效率,降低成本,促进企业创新和产品升级,从而推动经济增长。

实证研究表明,技术进步对经济增长的贡献度逐渐增大。

科技创新和信息技术的发展,极大地推动了现代经济的发展。

加大对科技创新的投入,提高技术创新能力,对于实现经济增长至关重要。

资本积累也是经济增长的关键因素之一。

资本积累可以通过增加投资来实现,包括对生产资本的投资和对人力资本的投资。

实证研究表明,资本投资对经济增长的贡献度较高。

经济发达国家往往有较高的投资率和储蓄率,这为经济增长提供了稳定的资本来源。

在推动经济增长过程中,政府和企业应该加大对资本的投资力度,提高资本积累水平。

人力资源是经济增长的重要要素。

人力资源的素质和数量直接影响着生产力和创新能力的提高,对经济增长起到关键作用。

实证分析显示,教育水平的提高和人力资本的积累对经济增长有显著的正向影响。

东亚四小龙地区和中国大陆的崛起,得益于其大量的优秀人才和高素质的劳动力。

加大教育投入,提高人力资源的素质和数量,可以有效促进经济增长。

市场开放和国际贸易也对经济增长产生重要影响。

开放的市场能够带来更广阔的发展机会和技术资源,有利于加速经济转型和创新能力提升。

实证研究表明,对外开放和经济增长呈现正向关系。

中国的改革开放政策,为其快速的经济增长提供了强大的动力。

继续推进市场开放,积极参与国际贸易,提高国际竞争力,对于促进经济增长具有重要意义。

技术进步、资本积累、人力资源和市场开放等因素是影响经济增长的关键因素。

通过实证分析可以发现,加大科技创新投入、提高资本积累水平、加大教育投入和提高人力资源素质、继续推进市场开放和积极参与国际贸易等措施,可以有效推动经济增长。

我国经济增长的影响因素分析引言近年来,中国经济保持较快的增长速度,成为全球经济的重要推动力量。

然而,经济增长的影响因素十分复杂,涉及众多方面的因素。

本文将从人口因素、投资因素、技术创新因素、外部环境因素等多个角度,进行我国经济增长的影响因素分析。

人口因素人口是经济增长的重要因素之一。

长期以来,中国庞大的劳动力人口为经济提供了充足的劳动力资源,助推经济增长。

然而,随着人口红利逐渐消失以及人口老龄化问题的加剧,人口因素对经济增长的贡献逐渐减弱。

为解决这一问题,我国相继推出了一系列人口政策,如放宽计划生育政策、鼓励生育政策等,以提高劳动力供给。

投资因素投资是经济增长的重要驱动力之一。

在我国,投资对经济增长的贡献一直较大。

大规模的基础设施建设、城市化进程和产业升级都需要大量的投资支持。

然而,投资过度扩张和低效率使用也带来了一系列问题,如过剩产能、高债务率等。

因此,在未来,需要加强投资的引导和调控,提高投资效率,以确保持续稳定的经济增长。

技术创新因素技术创新是推动经济增长的重要动力。

在我国,近年来不断加大的科技创新投入取得了显著成效,推动了经济结构的升级和产业的转型升级。

特别是在高技术产业和新兴产业方面,取得了巨大的发展。

同时,技术创新也为提高全要素生产率提供了强大支持。

未来,我国需要进一步加强技术创新能力,培育新的经济增长点。

外部环境因素外部环境对我国经济增长也有较大影响。

世界经济的发展态势、国际贸易政策、外汇市场等因素都会对我国的经济增长产生重要影响。

近年来,全球经济面临不确定性增加,贸易保护主义抬头,这都对我国的出口和投资造成了一定的压力。

因此,我国需要灵活应对外部环境的变化,加强经济合作与外交谈判,以保持经济的稳定增长。

结论综上所述,人口因素、投资因素、技术创新因素和外部环境因素等都对我国经济增长产生重要影响。

在未来发展中,我国需要科学引导人口政策,提高投资效率,加强技术创新能力,并灵活应对外部环境变化,以实现可持续发展的经济增长目标。

经济增长的理论和实证经济增长是国家经济发展的关键指标之一,也是衡量国家繁荣程度的重要标志。

经济学家对经济增长的探究始于18世纪末的工业革命时期,当时的经济学家探讨了工业革命背后的经济机制,并提出了各种经济增长理论。

1. 经济增长理论的发展历程在经济学的漫长发展过程中,经济增长理论伴随着经济学家不断地研究和探索不断得到完善。

经济学家们根据观察到的现象,逐渐提出了各种经济增长理论。

由斯密、李嘉图等人掌握了资本主义发展阶段的萌芽期,他们认为经济增长的推动力来自于资本的积累。

斯密认为人口增长是工业革命的必要前提,而李嘉图则把劳动生产率的提升视为经济增长的决定性因素之一。

随着马克思主义的兴起,对于经济增长的解释出现了一些转变。

马克思主义者认为,经济增长是资本主义制度内部矛盾冲突的表现,是其不断自我维护的结果。

在马克思的思想体系中,经济增长是由资本的积累而来,而资本的积累可以通过超额生产实现。

近代经济学家如哈罗德-多马模型等将投资和储蓄之间的关系表现为一种单一平衡过程,揭示了经济增长的长期均衡机制。

多与马模型认为,投资可以创造储蓄,储蓄可以用于投资,均衡增长路径具有内生的特征。

尽管经济增长的理论被不断地发展和探讨,但可以从历史上的实证结果来看,这些理论也不是绝对的。

各种因素的影响使得不同阶段的经济增长都呈现出自己特有的特点。

2. 经济增长实证分析经济增长的实证研究主要有两种方向,一是从宏观角度上分析国家经济增长的总体表现,如经济增长速度、经济结构改变等;二是从微观角度上探讨经济体现实施中各种微观因素对经济增长的影响,如人力资源发展、科技升级等。

在宏观实证研究中,我们发现,不同国家和地区经济增长的总体表现存在着诸多差异。

发达和发展中国家的经济增长速度,经济结构,以及影响经济增长的各种因素都存在显著区别。

发达国家的经济增长呈现出稳健和平稳的特点,其经济发展的结构也体现出高效、智能化等特质。

而发展中国家的经济增长则表现为增长速度较快和发展水平较低。

基于多元回归分析的我国GDP影响因素实证分析1. 引言1.1 研究背景中国是世界上最大的发展中国家之一,经济增长一直是国家发展的重要指标之一。

而国内生产总值(GDP)作为衡量一个国家经济状况的重要指标,受到了广泛关注。

对于我国GDP影响因素的研究,不仅可以帮助我们更好地了解经济增长的机制,还可以为政府制定经济政策提供理论支持。

我国GDP受到诸多因素的影响,包括政府政策、投资水平、人口规模、技术进步等。

通过对这些因素进行综合分析,可以更好地理解影响我国经济增长的关键因素,为推动经济增长提供参考依据。

多元回归分析方法是一种常用的经济分析方法,可以帮助我们确定影响GDP的主要因素,并量化它们之间的关系。

通过对我国GDP影响因素进行多元回归分析,可以揭示出各个因素对经济增长的贡献度,帮助我们更好地了解我国经济增长的机制。

开展基于多元回归分析的我国GDP影响因素实证分析具有重要的理论和现实意义。

通过深入研究我国GDP的影响因素,可以为我国经济政策的制定提供科学依据,促进我国经济持续健康发展。

1.2 研究目的本研究的目的是通过基于多元回归分析的方法,分析我国GDP的影响因素,揭示不同因素对经济增长的影响程度,为政府制定经济政策提供科学依据。

具体来说,我们将通过分析数据得出不同因素对GDP的影响程度,从而为政府决策提供参考,为提升我国经济发展水平提供理论支持。

通过多元回归分析,我们也可以探讨各个因素之间的相互关系,从而深入了解我国经济增长的内在机理。

希望通过本研究,可以为我国经济发展提供更加科学的分析和预测,为未来经济政策的制定和调整提供重要参考依据。

1.3 研究意义我国GDP的增长是国家经济发展的重要指标,各种因素的影响会直接影响到GDP的变化。

通过多元回归分析,可以深入挖掘各种因素对GDP的影响程度,为制定经济政策提供科学依据。

本研究的意义在于对我国GDP影响因素进行实证分析,从而更好地了解我国经济增长的内在规律,为政策制定和经济发展提供参考。

我国经济增长影响因素的实证研究摘要:本文对经济增长理论做出了综述,然后设计一定的经济变量来反映影响我国经济增长的因素,再利用扩展的索洛模型对1987-2006年中国经济增长的因素进行了实证研究,分析了物质资本、人力资本、技术进步对国内人均生产总值的影响,建立计量模型,寻求这些变量与中国国民产出的数量关系,进行定量分析,对模型进行检验,得到了要保持经济快速增长,必须特别重视技术进步的结论,最后对模型分析出的结果提出了一些对策建议。

关键词:物质资本;人力资本;技术进步;计量经济自1978年改革开放以来,我国经济发展取得了巨大成就,实现了经济的快速增长。

同时,关于影响经济增长的因素,一直是人们普遍关注的问题,相关学者也进行了很多研究。

从研究内容看,更多的是关注制度、结构等因素对经济增长的影响,而对于传统因素的定量研究相对较少。

在国内经济发展的各因素中,这些传统因素对经济增长的影响是不可忽视的,优先考虑影响经济增长的重要传统因素是很有必要的。

本文根据1987~2006年国内生产总值(GDP)、固定资产投资、劳动力经济数据、教育经费投入等因素,运用计量分析方法找出影响经济增长的最主要因素,有利于我们了解近年来我国经济运行的基本规律,以便在今后经济建设中,抓住主要因素,协调发展其它方面,促进我国经济持续健康快速发展。

一、经济增长理论综述经济增长是指一个国家生产商品和劳务能力的扩大。

在实际核算中,常以一国生产的商品和劳务总量的增加来表示,即以国民生产总值和国内生产总值(GDP)的增长来计算。

1.古典经济增长理论古典经济理论的主要内容包括:以社会财富的增长为中心;生产劳动是财富增长的源泉;经济增长进程是多种因素综合作用的过程。

可是,经济增长理论中都特别强调资本或劳动投入对经济增长的作用。

尽管技术进步的作用开始受到他们的重视,但与资本和劳动相比,技术进步在经济增长中的作用仍然处于明显次要的位置。

与此同时,他们也未能给出经济增长理论的模型。

基于多元回归分析的我国GDP影响因素实证分析1. 引言1.1 研究背景研究背景:作为世界上人口最多的国家之一,中国的经济增长一直备受关注。

随着中国经济的快速发展,人们对于中国GDP增长的影响因素的研究变得愈发重要。

多元回归分析是一种有效的统计方法,可以帮助我们理解多个变量之间的关系,并且可以用来预测未来的趋势。

利用多元回归分析对中国GDP的影响因素进行实证分析,可以为政府部门制定更加科学的经济政策和战略规划提供重要参考。

过去的研究多集中在单一因素对GDP的影响,比如投资、消费、出口等。

这种单一因素分析往往不能全面准确地解释GDP变化的复杂性。

进行多元回归分析来研究中国GDP的影响因素是非常必要的。

通过分析不同因素之间的相互关系,我们可以更好地理解影响中国GDP增长的主要因素,从而为中国经济的可持续发展提供指导和支持。

在当前国内外经济形势不确定的情况下,加强对中国GDP增长影响因素的研究具有重要意义。

通过深入探讨中国GDP增长的内在机制,可以更好地应对外部经济环境的变化,实现经济持续平稳增长。

开展基于多元回归分析的中国GDP影响因素实证研究至关重要。

1.2 研究目的本研究旨在通过基于多元回归分析的方法,探究我国GDP的影响因素,促进对经济发展的深入理解。

具体而言,本研究将通过分析各种可能的影响因素,如投资、消费、出口等,来确定它们对GDP增长的具体贡献程度,并进一步探讨它们之间的相互关系及影响机制。

通过深入探讨我国经济发展的内在规律,为政府制定更加精准有效的经济政策提供理论支持。

本研究也旨在为学术界提供参考,丰富和完善有关经济增长方面的理论。

通过实证分析,可以验证现有理论的适用性,并为相关学科的进一步研究提供可靠的依据。

通过对GDP影响因素的深入探讨,有助于揭示经济增长的内在机制,为全面理解经济发展提供更为全面的视角。

本研究旨在通过多元回归分析,揭示我国GDP的影响因素,为政府经济政策制定提供参考,为学术界提供有关经济增长的研究依据,为推动我国经济发展提供理论支持。

中国经济增长要素贡献率实证分析刘斌;孙录见【摘要】In order to explore the driving force of China'economic growth since the reform and opening up,the paper studies the economic growth from the perspective of total factors like the annual real GDP, capital investment and labor age population in the years from 1980 to 2014.The results show that,in the two different periods from 1981 to 1990 and from 1991 to 2014,because of different macroeconomic environment and the special characteristics of China 's national conditions,different factors made different contributions to economic development.But in the whole period from 1981 to 2014,the influence of technological progress was increasing,while the capital's contribution was greatest and kept stable in the long-term.By contrast,the influence of labor force was gradually decreasing,which was not consistent to the traditional concept of "many hands make light work".Therefore,the demographic dividend was not obvious in China.%为了探寻改革开放以来中国经济增长的动力所在,文中使用1981-2014 年的年度实际GDP、资本投资以及劳动年龄人口数量对中国经济增长从全要素视角进行了分解研究.研究结果表明:在 1981-1990 年与 1991-2014 年两个时间段,由于宏观经济环境的不同以及中国国情的特殊性,不同生产要素对经济发展的贡献度有所差异.在 1981-2014 年,技术进步的影响日趋增大;资本的贡献度最高,且长期保持平稳;劳动力因素的影响逐渐下降,与传统的"人多力量大"的理念并不一致,人口红利在中国表现并不明显.【期刊名称】《西安工业大学学报》【年(卷),期】2015(035)011【总页数】5页(P921-925)【关键词】改革开放;经济增长;技术进步;资本量;劳动力【作者】刘斌;孙录见【作者单位】西北大学公共管理学院,西安 710127;西北大学公共管理学院,西安710127【正文语种】中文【中图分类】F015一国经济的迅速增长与发展,除了具有稳定的社会体制外,主要源自生产资料诸如劳动力、资本等的投入及技术的运用.劳动力和生产资料的结合方式,在某种程度上决定了社会化大生产的方向,引导着经济体由简单再生产向扩大再生产的转变.在这个过程的不同阶段,不同生产要素对经济增长的贡献有所差异,这一点已为经济学界所熟知.作为最大的发展中国家,中国改革开放30余年,经济发展有了质的飞跃,GDP 年均增速超过9%,经济总量已居全球第二位,中国经济的发展奇迹引起国际社会极大关注,众多国内外学者纷纷就此进行深层次的探讨,希望挖掘出支撑中国经济高速发展的源动力.对中国30余省份的农业部门研究发现:尽管不同省份间生产效率差距较大,但大部分地区农业经济的增长来自生产效率的提高[1];而对中国制造业和服务业的迅猛发展的研究也发现,同样源自劳动力使用效率的提高,表现在效率低下的国有企业要么倒闭,要么转型为私有企业,导致工人下岗,进而提高劳动生产率[2];有学者对亚洲国家的经济发展研究发现,中国和越南的高速增长归因于经济结构从农业向工业的转变以及有利的人口年龄结构[3];张军认为生产要素的高投入及要素配置效率的提高引致了中国经济的高增长[4];而郭继强指出劳动力质量、劳动力数量、物质资本、技术进步、社会体制以及制度机构等因素共同对经济增长起作用[5];蔡昉更是从人口红利与刘易斯拐点视角出发,进行了一系列相应研究,提出人口红利对中国经济发展产生重大影响,而随着生育率下降、老龄化到来,中国人口红利逐渐消失,后人口红利时期应从提高技术进步着手寻找经济新的增长点[6-9].纵观现有对中国令人吃惊的经济发展进程的研究,可以发现大多数学者从理论及实证两个方面对不同因素的作用进行分析,结果表明不同时期影响中国经济发展的因素及其贡献并不一致,原因在于研究所选时间段以及经济指标的各异,同样,现有研究中所采的实证计量方法因为假设以及条件的差异也使得分析结果有所差别.鉴于此,本文从改革开放出发,选取更为全面的时间段,以成熟的全要素生产率为考察视角,分析中国经济发展的要素构成,进一步探究不同要素对经济增长的贡献,以针对性的提出相关建议从而促进中国经济发展.1 理论分析与模型设定对于经济增长的源泉,一般通过增长核算的方法来认识与度量.增长核算是把产出的增长分解为两个不同的来源:生产要素的增加和技术的进步.当生产要素只包括资本和劳动时,则增长核算方法把产出的增长分解为资本增加、劳动增加与技术进步的贡献[10].为了更具有一般性,假设经济社会生产函数形式为式中:Y为国民收入或总产出;A为经济的技术状况,也称为全要素生产率;L为投入的劳动量;K为投入的资本量[10]对(1)式两边取全微分有两边除以Y式(3)进一步变形为由于式(4)中分别表示总产出中劳动收益与资本收益所占的份额,假定二者分别记为α与β,于是得到增长的核算公式为即产出增长=技术进步+劳动收益份额×劳动增长+资本收益份额×资本增长.从而产出可以由技术进步、劳动量变动以及资本量变动三个因素来解释.2 数据选取与处理本文考察不同因素尤其是劳动力数量对经济增长贡献率的大小,这里分别以年度GDP来表征国民收入Y,以A代表技术因素,以年度固定资产投资来表征资本投入量K,以年度15~64岁人口数量表征劳动量L,其中,为了剔除掉价格因素的影响以使分析结果更有经济学意义,通过GDP平减指数对年度GDP进行相应处理.由于早前数据的缺失,文中选取1981-2014年的年度宏观经济数据来研究劳动力、资本和技术对中国经济增长的贡献.具体包括年度实际GDP、资本投资以及劳动年龄人口数量3组1981-2014年的年度时间序列数据,这在统计学上符合大样本规定,因此具有代表性.这些数据均来自《中国统计年鉴(1982-2014)》与《2015年中国国民经济与社会发展统计公报》.3 中国经济增长的因素分析3.1 数据平稳性检验如果研究的时间序列不平稳,那么极有可能出现伪回归,导致研究结果就不具有准确性和说服力,所以先要进行平稳性检验[11].文中采取ADF单位根法检验平稳性.考虑回归模型式中:a为常数;δt为时间趋势项;ut独立同分布于正态分布N(0,σ2).对式(1)左右两边同时减去yt-1,得式中:τ=ρ+1.平稳性检验的原假设为H0:τ=0,即模型具有一个单位根,非平稳;备则假设为H1:τ<0,即模型不具有单位根,平稳.Dickey-Fuller经研究发现参数τ的t统计量不再服从t分布,Mackinnon经模拟给出了不同显著性水平下的临界值,于是通过参数τ的显著性检验即可拒绝或者接受原假设,从而知道原模型是否具有平稳性.这便是DF平稳性检验.为了修正DF平稳性检验的一些不足之处[11],Dickey-Fuller发展了DF检验,提出了 ADF单位根检验法.给式(2)的右边加上yt的若干阶滞后差分项,模型化为类似于上述DF检验,通过估计值的显著性检验即可知道原序列是否平稳.通过Eviews 5.1软件,对序列进行平稳性检验见表1.表1 变量的平稳性检验Tab.1 The stationarity test of variables检验项 ADF统计值临界值(1%)临界值(5%)平稳ΔL/L-4.043 407-3.670 170-2.963 972 平稳ΔK/K-3.591 738-3.679 322-2.967 767结果ΔY/Y-4.171 224-3.699 871-2.976 263平稳经ADF检验,ΔY/Y、ΔL/L在1%和5%显著性水平下都是平稳的,ΔK/K在5%显著性水平下是平稳的.3.2 多元线性回归分析将ΔY/Y作为因变量、ΔL/L和ΔK/K作为自变量,进行回归,结果有注:()内为标准差,[]内为t统计量,R2=0.56,D.W.=1.11,F=17.99.回归发现,系数均通过显著性t检验.说明改革开放以来,中国经济增长受到劳动力、资本量以及技术因素的显著影响,其中劳动力数量增加1个百分点,引起经济增长0.25个百分点,资本量增加1个百分点,引起经济增长0.20个百分点.为了更深入分析劳动力变化对经济增长的影响,这里以上述回归结果为基础,分别计算1980年至今技术、劳动力以及资本量对经济增长的贡献度如图1所示.图1 1981-2014年不同因素对经济增长的贡献率Fig.1 The contribution rates of different factors to economic growth from 1981to 2014从图1可以看出:改革开放至今,中国经济年均增速达到9.7%,其中,技术因素贡献率为25.44%,劳动力因素贡献率为7.33%,资本投入量贡献率为67.23%.分不同时期看:①1981-1990年,技术因素贡献率虽在20%以下,但逐步提高,也说明这一时期改革开放中国开始走科技兴国之路;劳动力贡献率在10%以上,资本量贡献率处于高位且较为平稳,说明这一时期经济增长中,资本贡献占主要因素;劳动力贡献占比也较高,是由于历史的原因,早前的高生育率引致这一时期劳动年龄人口较多,从而体现为一定程度的人口红利;②1991-2006年,技术进步对经济增长的贡献稳步提升,相比较,这一时期尽管人口总量以及劳动年龄人口也逐年增加,但劳动贡献率反而呈不断下降趋势;资本投入贡献率较平稳,在65%左右,说明这一时期经济增长中,资本量依然占主要因素,技术进步影响逐年上升,劳动因素贡献率下降;③2007年至今,技术及劳动力因素对经济增长贡献率下降,资本量贡献率上升明显,这可以从这一时期国际经济环境影响中国基本面来解释,受次贷危机以及欧债危机的双重影响,以投资及外需为主导的中国经济增速放缓,实体经济惨淡,虚拟经济萎靡,直接表现在产量过剩,CPI逐年下降,劳动失业率上升,而国家及时出台4万亿资金、央行持续降准降息等刺激计划,扩大投资规模来盘活、提振经济,从而资本量的贡献度上升明显.4 结果分析基于1981-2014年的年度实际GDP、资本投资以及劳动年龄人口数量对中国经济增长从全要素视角分解发现:由于宏观经济环境的不同以及中国国情的特殊性,不同生产要素对经济发展的贡献度有所差异,但技术进步的影响日趋增大,资本对经济增长的贡献度最高,且长期保持平稳;相比之下,劳动力因素的影响逐渐下降,同人们传统所认定的“人多力量大”的思想并不一致,人口红利在中国表现并不明显.究其原因,一方面,中国政府大力培育技术创新,尤其“十一·五”规划中明确提出要提高自主创新能力,加速经济增长方式转型,因此,技术因素从内生与外在两个方面均对中国经济的增长贡献度逐步提高,另一方面,国民经济三驾马车“消费、投资、出口”中,对于消费,由于中国收入差距不断扩大,富人阶层边际消费倾向递减,而低收入群体因住房、养老、医疗、子女教育等的考虑而提高储蓄率,相应减少消费,所以内需不足,对于出口,国际经济危机导致外需严重下降,增长乏力,从而给以出口为导向的中国经济产生极大负面影响,因此,投资,就成了中国刺激经济增长的唯一有效手段,从而表现在资本的贡献度长期居高不下.此外,人口红利并没有表现出人们的预期,主要在于尽管劳动年龄人口众多,给经济增长提供了丰富的廉价劳动力,但是中国特殊的户籍制度以及收入差距、生活成本等经济制度等因素致使近年来农村劳动力向城市转移趋缓,劳动人口参与率不高,劳动力并没有转化为生产力,这从近年来企业岗位空缺和失业率高企这一矛盾明显能够看出,严重阻碍了二元经济结构的消除.对此,可以从改变现有户籍制度、降低劳动力流动成本、加大培训提高劳动力素质以及因地制宜建设劳动密集型产业等方面着手,来切实提高中国人口红利对经济发展的贡献.5 结论文中依据西方经济增长理论构造了经济增长的多因素模型,然后使用1981-2014年的年度实际GDP、资本投资以及劳动年龄人口数量对中国经济增长从全要素视角进行了分解研究.1)在1981-1990年与1991-2014年两个时间段,由于宏观经济环境的不同以及中国国情的特殊性,不同生产要素对经济发展的贡献度有所差异.2)技术进步的影响日趋增大,而资本的贡献度最高且长期保持平稳;劳动力因素的影响呈逐渐下降趋势,与传统的“人多力量大”的理念并不一致,同时也表明人口红利在中国表现并不明显.3)我国虽然人口众多,人口红利在中国表现并不明显,因此在切实提高中国人口红利对经济发展的贡献是我国政府未来10年时间里需要重点解决的问题.【相关文献】[1] HU B D,Michael McAleer.Estimation of Chinese Agricultural Production Efficiencies with Panel Data[J].Mathematics and Computers in Simulation,2005,26(5):652.[2] LIU S N.Efficiency Made at Cost of Workers'Interest[N].China Daily:North Amercian ed,2006-08-30(4).[3] COOK S.Structural Change,Growth and Poverty Reduction in Asia:Pathways to Inclusive Development[J].Development Policy Review,2006,24(1):179.[4]张军.中国经济还能增长多久[N].文汇报,2004-05-10(5).ZHANG Jun.How Long can Chinese Economic Grow[N].Wenhui news.,2004-05-10(5).(in Chinese)[5]郭继强.教化投资:人力资本投资的新形式[J].经济学家,2006,32(4):78.GUOJi-qiang.Education and Influence Investment:A New form of Human Capital Investment [J].Economist,2006,32(4):78.(in Chinese)[6]蔡昉.刘易斯转折点——中国经济发展新阶段[M].北京:社会科学文献出版社,2008.CAI Fang.Lewis Turning Point:a Coming New Stage of China’s Economic Development[J].Beijing:Social Sciences Academic Press,2008.(in Chinese)[7]蔡昉.未来的人口红利--中国经济增长源泉的开拓[J].中国人口科学,2009,18(6):2.CAI Fang.Demographic Dividend in the Future:the Development of Chinese Economic Growth Fountainhead[J].Chinese Journal of Population Science,2009,18(6):2.(in Chinese)[8]蔡昉.被世界关注的中国农民工:论中国特色的深度城市化[J].国际经济评论,2010,73(2):40.CAI Fang.Chinese Migrant Workers receving the World’s Attention:On Deepening Urbanization of Chinese Characteristics[J].International Economic Review,2010,18(2):40.(in Chinese)[9]蔡昉.人口转变、人口红利与刘易斯转折点[J].经济研究,2010,55(4):4.CAI Fang.Demographic Transition,Demographic Dividend and Lewis Turning Point [J].Economic Research Journal,2010,55(4):4.(in Chinese)[10]高鸿业.西方经济学[M].北京:中国人民大学出版社,2004.GAO Hong-ye.Western Economics[M].Beijing:China Renmin University Press,2004.(in Chinese)[11]高铁梅.计量经济分析方法与建模——Eviews应用及实例[M].北京:清华大学出版社,2000.GAO Tie-mei.Econometric Analysis Method and Modeling:Eviews Application and Instance[M].Beijing:Tsinghua University Press,2000.(in Chinese)。

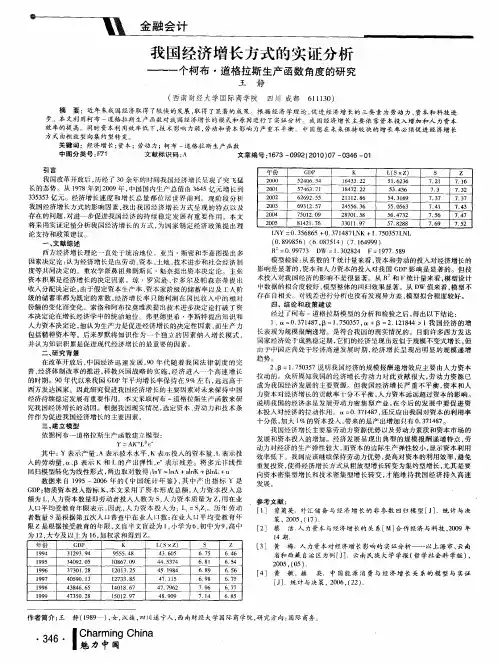

对我国经济增长的因素分析【内容摘要】:本文以支出法国内生产总值核算理论为基础,引入资本形成总额、最终消费和净出口三个解释变量,运用计量经济学的方法,分析国内生产总值与这三者的关系.从中国的实际情况出发,在利用2002年度截面数据分析的基础上,又引入1994年各地的截面数据进行对比分析,进而分析各因素对国内生产总值的不同程度的影响及其原因,最后提出我们的一些观点。

【关键词】:SNA 国内生产总值经济增长一、经济理论阐述及问题的提出:发展经济学理论认为,一国的经济增长是指一个国家的产品和劳务数量的增加,或按人口平均的实际产出的增加,通常以国内生产总值(GDP)或它的人均数值来衡量。

随着中国经济的迅速发展和实力的不断增强,国内外经济学家越来越关心反映中国经济发展的国民经济核算,特别是国内生产总值核算.国民经济是一个极其复杂的运行系统,各经济变量之间存在着错综复杂的联系.国民经济核算是对国民经济运行过程和结果的核算,是从定量角度描述经济活动和经济循环的有力工具,是整个经济统计的核心。

目前,世界通常采用的国民经济核算体系是联合国在1993年新修订的国民经济账户体系(SNA)。

长期以来,投资需求、消费需求、出口需求不同程度地刺激了国民经济的增长,通常被称为拉动经济增长的“三驾马车”,所以研究三者与国民经济增长之间的关系具有十分重要的经济意义。

支出法国内生产总值是指,一个国家或地区所有常住单位在一定时期内用于最终消费、资本形成总额,以及货物和服务的净出口总额,它反映本期生产的国内生产总值的使用及构成。

最终消费分为居民消费和政府消费.其中,居民消费是指常住住户墩货物和服务的全部最终消费支出.政府消费是指,政府部门为全社会提供公共服务的消费支出或免费或以较低价格向住户提供的货物和服务的净支出.资本形成总额是指常住单位在一定时期内获得的减去处置的固定资产家存货的变动,包括固定资本形成总额或存货增加.固定资本形成总额是指常住单位购置、转入和资产自用的固定资产,扣除固定资产的销售和转出后的价值,包括有形固定资产形成总额和无形固定资产形成总额.货物和服务净出口是指货物和服务出口间货物和服务进口的差额。

中国经济增长因素实证分析

姓名:胡旭学号:20126701 班级:国贸五班

【摘要】改革开放以来,我国的社会主义经济取得了突飞猛进的发展,经济增长速度更是举世瞩目。

本文采用计量经济学模型具体分析了物质资本,劳动力,对国内生产总值的影响,建立计量模型,寻求这些变量与中国国民产出的数量关系,进行定量分析,对模型进行检验。

【关键字】资本,劳动力,经济增长,实证分析

1引言

经济增长是指一个国家生产商品和劳务能力的扩大。

在实际核算中,常以一国生产的商品和劳务总量的增加来表示,既国民生产总值和国内生产总值的增长来计算。

古典经济增长理论以社会财富增长为中心,指出生产劳动是财富增长的源泉。

现代经济增长理论认为知识,人力资本,技术进步是经济增长的主要因素。

从古典经济增长理论到新增长理论,都重视物质资本和劳动的贡献。

物质资本是指经济系统运行中实际投入的资本数量,然而,由于资本服务流量难以测度,在我们这里用全社会固定资产投资总额(亿元)来衡量物质资本。

中国拥有十三亿人口,为经济增长提供了丰富的劳动力资源。

因此本文用总就业人数(万人)来衡量劳动力。

2.研究方法

2.1数据

表1.1 中国经济增长影响因素模型时间序列表

资料来源:中经网统计数据库

2.2模型建立

为了具体分析各要素对我国经济增长影响的大小,我们可以用国内生产总值Y作为对经济发展的衡量,代表经济发展;用总就业人员数X1衡量劳动力;用固定资产投资总额X2衡量资本投入。

中国经济增长除了受劳动力、资本投入影响外,还可能受其他一些变量及随机因素的影响,我们把它统一归并到随机变Ui中,根据Y与X1、X2的表1.1数据,作Y于X1、X2之间的散点图,如图1,采用的模型如下:Y= ß0+ß1X1+ß2x2+Ui 其中Y代表国内生产总

值,X1代表总就业人员数,X2代表固定资产投资总额,Ui 代表随机误差项

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

Y

图1 X1、X2与Y 的散点图

从散点图可以看出,Y 国内生产总值与X1总就业人员数大致呈线性关系,且正相关,Y 国内生产总值随X1总就业人员数增加而增加;Y 代表国内生产总值与X2代表固定资产投资总额,大致呈线性关系,且正相关,Y 代表国内生产总值随X2代表固定资产投资总额增加而增加。

3.研究结果

3.1参数估计

利用Eviews 软件,作Y 对X1、X2的回归,回归结果如下 图2

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 10/20/14 Time: 14:29

Sample: 1980 2012

Included observations: 33

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -97122.00 16960.33 -5.726420 0.0000

X1 2.052160 0.276536 7.420945 0.0000

X2 1.288531 0.033879 38.03359 0.0000

R-squared 0.990688 Mean dependent var 120235.9

Adjusted R-squared 0.990067 S.D. dependent var 143674.1

S.E. of regression 14318.93 Akaike info criterion 22.06306

Sum squared resid 6.15E+09 Schwarz criterion 22.19911

Log likelihood -361.0405 Hannan-Quinn criter. 22.10884

F-statistic 1595.852 Durbin-Watson stat 0.621876

Prob(F-statistic) 0.000000

3.2对回归方程的分析

可得到估计方程为Ŷ=-97122.00+2.052160X1+1.288531X2

^ß1=2.052160,说明在其他变量不变的条件下,总就业人员数每增

加一万人,就会使国内生产总值增加 2.052160亿元; ^ß2=1.288531, 说明在其他变量不变的条件下, 固定资产投资总额

每增加1亿元,就会使国内生产总值增加1.28853亿元;^ß0=-97122.00是样本回归方程的截距,它表示不受总就业人员数和国内

资产投资总额影响自发经济增长行为。

3.3拟合优度

由图中数据可以看出,本例中的决定系数R^2=0.990688,调整的

决定系数为0.990067,说明模型对样本的拟合效果非常好,解释变

量X1,X2能对被解释变量Y 99%的离差做出解释。

3.4回归方程的整体性检验(F检验)

提出假设:

H0:ß1=ß2=0; H1:ßj不全为零(j=1,2)

在显著水平α=0.05,n-3=30时,查F分布表,得到F0.95(2,30)=3.32

利用样本数据计算检验统计量F=R^2/K/(1-R^2)/(n-K-1)=1595.8247

本例中F=1595.8247>F0.95(2,30)=3.32,差异显著,拒绝H0的假设,方程显著不为零。

说明模型的线性关系在95%的水平下显著成立。

3.5异方差

首先用图示法对模型的异方差进行一个大致的判断。

令X轴为方程被解释变量,Y轴为方程的残差项,做带有回归线的散点图。

图3:初始模型的异方差性检验散点图

图4:初始模型的异方差性检验散点图

从图3,图4可以看出,随着X的增加,残差项的离散程度增大,表明随机误差项也存在异方差。

但是,图示法并不准确,下面使用戈里瑟检验法进行检验,

用残差值RE对X1,X2进行回归,建立如下方程:

RE=α0+α1X1+α2X2+εi

下面是Eviews的估计结果见图5

图5:残差值对值RE对X1,X2的Eviews的结果

则样本回归的估计方程为:

RE=-724.0457+0.162783X1+0.016228X2

因为α1=0.162783 α2=0.016228,不显著,说明随机误差项之间不存在异方差性,或异方差问题不严重。

3.6序列相关

从图二可知DW=0.621876,给定显著性水平α=0.05,因为k=1,n=33,查DW值附表,得DW检验临界值d L=1.38d u=1.51.因为DW=0.621876< d L=1.38,根据DW检验的判定规则,可知随机误差项存在很强的自相关。

3.7多重共线性

用逐步回归法检验如下:

以Y为被解释变量,逐个引入解释变量X1 X2,构成回归模型,进行模型估计。

图6:被解释变量Y与X1最小二乘估计结果

图7:被解释变量与X2最小二乘估计结果

可以看出,Y与X2的拟合优度最大,再做Y与X1 X2的回归模型。

图8:被解释变量与X1 X2最小二乘估计结果

观察Y与X1 X2最小二乘估计的拟合度与Y与X1最小二乘估计的拟合优度比较,变化比较明显,所以X1对Y的影响比较显著。

4:结论

重要结论

1.固定资产投资是经济增长的重要原动力。

经济发展取决于投入资金的数量和资金的利用效率。

固定资产投资时经济增长的重要原动力,它对经济运行具有先导作用,并以其乘数效应拉动经济增长。

2.劳动力对GDP有一定的促进作用但对经济增长的贡献率却微不足道。

这是因为我国劳动力结构总量巨大,供给充足,流动性强,对GDP影响很大。

但是劳动力的人力资本含量,高技术含量偏低,劳动力素质结构存在严重缺陷,会直接影响了经济的增长。

政策建议

就业是民生之本,有促进就业,保持经济增长良好势头成为我国当今乃至今后一段时期的重要课题。

针对目前劳动力数量庞大且总体素质不高的现状,应通过多种途径,一方面加强就业培训的投入力度,提高劳动者就业及再就业能力,降低职业率,另一方面加强各地区人才交流及促进劳动力自由流动,并通过合理技术壁垒方式,阻止外来流动人员的无序进入。

同时,鼓励灵活就业,以减轻就业压力。

劳动力的人力资本含量,高技术含量偏低,劳动力素质结构存在严重缺陷,直接影响了经济的增长。

因此应当控制人口数量,优化劳动力结构,提升劳动力素质。

物质资本对我国的经济增长也起到了一定的影响作用,应加强对投资的科学管理,提高投资效率。

参考文献:

1.徐铮,张润清,李晓红,1990-2004年我国经济增长因素实证分析[j],经

济论坛,2007(04)

2.吴沛,李克俊,中国经济增长影响因素实证分析,西华大学,成都610039

3.刘诗白,2004,社会主义市场经济理论,西南财经大学出版社

4.中经网统计数据库。