山西民间面塑艺术研究综述

- 格式:docx

- 大小:4.39 MB

- 文档页数:14

试析山西民间面塑的艺术特点燕杰(中南大学艺术学院,湖南长沙410000)摘要:山西民间面塑文化的源远流长以及它的作用已经让它成为一种艺术。

山西作为面食的故乡。

很久以来在全国乃至世界倍受赞誉。

有句话说得好.世界面食在中国,中国面食在山西。

面塑特点鲜明,功能多样,并且有着很多丰富的内涵。

如信仰、宗教、人们的祝福。

等等。

本文通过对山西民间面塑艺术进行分析,归纳了山西民间面塑艺术的特点和内涵。

‘关键词:山西民间面塑题材艺术特点山西面塑艺术源于民间,如同一支清新的牧歌,富有浓郁的乡土气息.几乎每一个欣赏者都会被它扑面而来的纯朴、稚拙的趣味所感染。

山西民间面塑在民间俗称。

面人”、“面羊”、“花馍”等。

各地叫法不一,是作为礼仪、节日馈赠、祭祀、喜庆、装饰的信物或标志.是一种由风俗习惯恒久积淀而成的极有代表性的地方艺术。

山西民间面塑的形式、用途、色彩都与当地民俗活动、民俗风情紧密联系。

山西民间面塑以上等白面为原料,经过揉面、造型、笼蒸、点色而成。

造型夸张、生动,用色明快、大方,风格粗犷、朴实、简练。

并富有稚拙之美感,体现了鲜明的地方特色,而后延续到城市,发展到通过非食用的,防腐、防干裂、易存放的配比特点,用艺人灵巧的双手,捏制出精细的、生动的、有故事情节的、有文化内涵的纯观赏意义的面塑艺术品。

山西民间面塑的历史源渊流长.反映了山西面食文化古今相承的历史连续性和精神文化生活的品位。

在现代生活中它已不是单以食品的形式存在。

而是地方文化的一个艺术特色,其物质生活作用已大大降低,成为了人们精神文化生活的一种主要表达方式。

它的作用已经脱离了食用的范畴.成为了人们强化友谊、联络感情、尊老爱幼、邻里和睦的一种桥梁和纽带,传递着亲情、友情和爱情等深层次的思想感情.同时也有教化人们的作用。

山西面塑主要分为霍州面塑、忻州面塑和绛州面塑。

在题材、造型、色彩和象征意义上都有各自的特色。

首先,它是一种食品,无论用于什么,最后还是要被吃掉的。

天工|2021年第8期面塑也称面花、礼馍、面人,是指以面粉、糯米粉、甘油或澄面等为原料制成熟面团后,用手和各种专用塑形工具捏塑成各种景物、器物、人物等具象的手工技艺。

面塑在中国的发展可谓源远流长,其中山西是面塑文化传承与发展的一个主要地区。

面塑中蕴含着山西丰富的面食文化以及各种民间习俗。

现代学者对山西面塑的研究主要集中于它的历史渊源,而疏于面塑艺术的传承和传播,因此现以面塑的文化价值、美学价值为出发点研究面塑,以为面塑注入新的活力。

一、面塑的文化价值(一)面塑是传统文化的瑰宝山西面塑既是黄河文化的结晶,也是民俗文化的重要组成部分,它与民间的风土人情有着千丝万缕的联系,具有相当独特的传承价值。

学者曾聪认为,民俗文化产生并传承于民间,是人们在生活过程中形成的精神文化现象,民俗文化有着区域性特点,是我们中华民族最宝贵的文化资源,这种文化现象的价值不可估量,能够体现在文化、社会、经济等多个领域中。

[1]面塑的发展历程也体现了中华传统文化的发展变化,其以独特的文化形式、内涵流传至今。

不同地区的面塑虽然造型各异,但都包含了人们对美好生活的向往与热爱,它精致勾勒设计的造型图案,体现了中华民族智慧的力量。

(二)面塑的文化内涵在面塑的早期发展中,人们把对生活的憧憬与期望通过各种造型图案用面塑表现出来。

人们在制作面塑时不知不觉中把自己的情感也融入进去。

学者郭阳曾提出:“花馍艺术的抽象性,受到人们早期的抽象思维方式和抽象能力的影响,人们在制作过程中将自己的内心情感融入其中。

”[2]例如,面塑中的《水浒传》英雄、猪八戒、孙悟空等人物形象,不仅使人们了解到了背后的历史故事,而且使人们在潜移默化中形成自己的见解与感悟。

面塑的创作不受时空的限制,具有超时空观念,能够构思创作出各种造型,具有顽强的生命力。

山西面塑既可食用,又具有观赏、收藏价值,文化内涵丰富,理应受到重视与保护。

二、面塑的美学价值(一)功能美山西面塑的主要功能是祭祀和馈赠,据此山西面塑主要分为两类,即花馍和礼馍。

山西面塑调研报告山西面塑调研报告一、调研背景及目的面塑是中国传统的民间工艺之一,山西作为我国的重要文化遗产之地,自古以来就有着丰富多样的面塑艺术。

为深入了解山西面塑的发展现状及面临的挑战,本次调研旨在全面了解山西面塑的制作技艺、传承情况以及市场需求,为推动山西面塑的传承和发展提供参考依据。

二、调研方法1.实地调研:通过走访山西传统面塑艺人和面塑作坊,深入了解面塑材料、技艺和工艺流程。

2.问卷调查:针对面塑消费者进行问卷调查,了解他们对面塑的接受程度以及市场需求。

3.文献资料研究:通过查阅相关文献,掌握面塑的历史渊源和发展变迁。

三、调研结果1.传统面塑技艺丰富多样:山西面塑以其独特的审美特点和精湛的工艺而闻名于世。

从调研中了解到,山西面塑具有婴儿面、狮面、白面、杂面等丰富的表现形式,技艺传承至今。

2.面塑传承面临挑战:尽管山西面塑具有悠久的历史,但面临着传承困难的问题。

许多年轻人由于对现代生活的追求而不愿从事面塑,导致传承人逐渐减少。

3.市场需求存在矛盾:调研中发现,尽管面塑具有很高的艺术价值,但市场需求相对较低。

一方面是由于现代人生活节奏加快,缺乏购买面塑的时间和兴趣;另一方面是面塑缺乏多样化的应用场景和市场推广。

4.面塑传统材料有待改进:传统面塑材料如铁丝、面粉等存在成本较高、使用不方便等问题,需要进行改进和创新。

四、调研建议1.加强面塑传统技艺的保护和传承:通过开展面塑技艺的培训班和各种活动,鼓励年轻人参与到面塑的传承中,保护和弘扬传统技艺。

2.提升面塑的市场价值:通过拓展面塑的应用场景,将面塑作为旅游纪念品、婚庆礼品、企业文化展示品等推广,提升面塑的市场份额和价值。

3.改革面塑传统材料,提高面塑制作的效率和成本控制:通过研究新材料的应用和制作工艺的改进,提高面塑制作的效率和降低成本,提升面塑的竞争力。

综上所述,山西面塑作为重要的民间工艺,具有深厚的历史传统和独特的艺术魅力。

但是,面塑传承和市场推广面临诸多挑战。

山西面塑的传承与发展

山西面塑是中国传统的民间艺术形式之一,具有悠久的历史和独特的风格。

近年来,山西面塑在传承和发展中取得了一定的成果。

本文将从以下几个方面探讨山西面塑的传承与发展。

一、历史渊源

山西面塑起源于古代的祭祀活动,最早可以追溯到春秋时期。

随着时间的推移,山西面塑逐渐演变成为一种民间艺术形式,并在明清时期达到了鼎盛。

如今,山西面塑已经成为国家级非物质文化遗产。

二、传承现状

山西面塑的传承一度面临着困难,许多传统技艺和手法濒临失传。

但是,在政府、社会团体和传承人的共同努力下,山西面塑的传承得到了保护和发展。

现在,一些有名的山西面塑传承人已经开始向年轻人传授技艺,让这门古老的艺术形式得以延续下去。

三、发展前景

随着社会的发展和文化的多元化,山西面塑也在不断地创新和发展。

一些传承人开始将传统的面塑艺术与现代的审美需求相结合,不断创作出新的作品。

此外,山西面塑还面临着很大的市场需求,这也为其发展提供了良好的机遇。

总之,山西面塑的传承和发展仍然需要更多的关注和支持。

只有通过各方的努力,才能让这门古老的艺术形式得到更好的传承和发展。

- 1 -。

沧桑民间面塑艺术文化内涵之研究文!宋新娟面塑又称“面花”、“礼馍”,是我国北方广为流传的一种民间艺术,它的形成起源于民间祭祀活动中"以面塑动物代替宰杀真牛、羊等动物的习俗。

唐·封演《封氏闻见记六》载:“玄宗朝,海内殷赡,送葬者当衢设祭,张施帷帐,有假花、假果、粉人、面塑之属。

”宋代《梦梁录》中曾记载有面塑广泛用于春节、中秋、端午及结婚、祝寿等喜庆日子里。

民间面塑是亿万劳动群众寄托情感的艺术形式,它的群体性和民俗性溶为一体,体现了中华民族文化群体的文化意识、哲学观念和民族精神。

通过对面塑艺术文化内涵的研究,有利于我们了解民间艺术背后那神秘的艺术情结,扩大视野,从而创造有民族特色的现代艺术。

生殖崇拜纵观民间美术,生殖崇拜是其不灭的文化长链。

《诗·商颂·玄鸟》中载:“天命玄鸟,降而生商。

”《诗·大雅·民生》中记有:“厥初生民,时维姜。

”这些记载与传说均反映出早期人们对大自然的降服与崇拜,认为人是从属于自然的,只有人与自然相互依存,相互托寓,才能相生出不灭的生命。

而对大自然的降服与崇拜实际上只是为了一个目的———生命繁衍。

反映在民俗文化中则表现为一切风俗、礼俗活动均被打上“生”的印签。

因此,作为民俗文化载体的面塑艺术同样含有强烈的生殖崇拜意识。

面塑作品中经常出现一些动植物形象来替代可以使生命繁衍的“神物”。

这主要是由于动植物是人在天地中有生命的伴侣,是人赖以生存的实物供应者。

这些都加剧了先民对动植物的崇拜,从而把动植物的这些特点加以神化,作为图腾而崇拜,且这一思想不断延续下来。

因此,面塑作品中常出现蛙、鸟类、瓜果等形象共同构成生命繁衍的文化长链,早期生殖崇拜的主题在这里得以延续。

蛙形、蛙纹在我国古代纹样中屡见不鲜,马家窑文化、齐家文化、四坝文化均展示了众多的蛙纹或拟蛙纹。

学者们一般认为这是发生在旧石器时代晚期其图腾文化的孑遗。

而蛙形象的进一步流传,则与女娲造人的神话传说有着更多的联系。

图解山西面塑艺术

山西面塑作为一种民间艺术,是人们长期的自然崇拜、宗教思想、心理意识、造型语言的综合凝聚物。

山西面塑艺术来源于生活,富有浓郁的民间特色,大胆的艺术夸张、浓重的民俗风情,粗犷、朴实的精神风貌以及富有雅拙的艺术表现形式,显示着鲜明的山西民间和地方特色,是中国民族文化和民间艺术的重要组成部分。

墨子曰:“食必常饱,然后求美”。

平素的一日三餐,或粗粮细作,或细粮精做都是以“常饱”为需要,而“求美”则是贯于全年的岁时节日和人生礼仪习俗重所制作的祭祀品,文化人冠以为面塑,乡里人则称为花馍馍、面羊、面鱼儿等。

山西面塑,本身就是一种民间艺术品,它又与各地风俗人情有着千丝万缕的联系。

这些面塑的形式、用途、色彩都与当地民俗活动、民俗风情紧密联系并发展变化着。

一、山西面塑的起源

捏面人真正始自何时已不可考。

但从新疆土鲁番阿斯塔那唐墓出土的面制人俑和小猪来推断,距今至少已有一千三百四十多年了。

南宋《东京梦华录》中对捏面人也有记载:“以油面糖蜜造如笑靥儿。

”那时的面人都是能吃的,谓之为“果食”。

而民间对捏面人还有一个传说,相传三国孔明征伐南蛮,在渡芦江时忽遇狂风大作,机智的孔明随即以面料制成人头与牲礼模样来祭拜江神,说也奇怪,部队安然渡江并顺利平定南蛮,因而从此凡执此业者均供奉孔明为祖师爷。

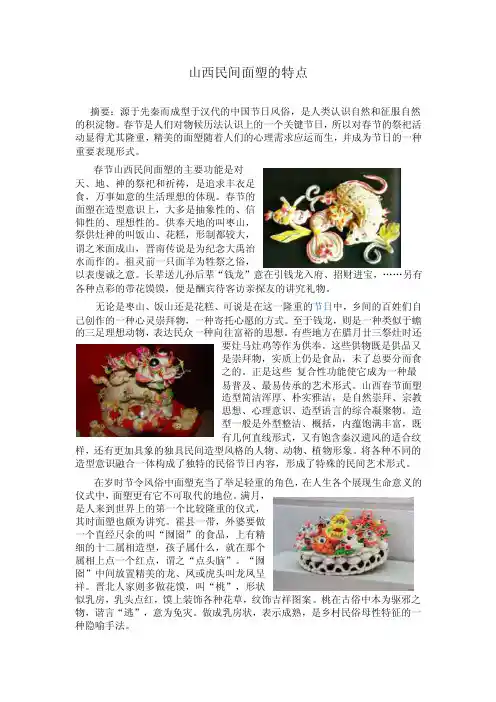

山西民间面塑的特点摘要:源于先秦而成型于汉代的中国节日风俗,是人类认识自然和征服自然的积淀物。

春节是人们对物候历法认识上的一个关键节日,所以对春节的祭祀活动显得尤其隆重,精美的面塑随着人们的心理需求应运而生,并成为节日的一种重要表现形式。

春节山西民间面塑的主要功能是对天、地、神的祭祀和祈祷,是追求丰衣足食,万事如意的生活理想的体现。

春节的面塑在造型意识上,大多是抽象性的、信仰性的、理想性的。

供奉天地的叫枣山,祭供灶神的叫饭山、花糕,形制都较大,谓之米面成山,晋南传说是为纪念大禹治水而作的。

祖灵前一只面羊为牲祭之俗,以表虔诚之意。

长辈送儿孙后辈“钱龙”意在引钱龙入府、招财进宝,……另有各种点彩的带花馍馍,便是酬宾待客访亲探友的讲究礼物。

无论是枣山、饭山还是花糕、可说是在这一隆重的节日中,乡间的百姓们自己创作的一种心灵崇拜物,一种寄托心愿的方式。

至于钱龙,则是一种类似于蟾的三足理想动物,表达民众一种向往富裕的思想。

有些地方在腊月廿三祭灶时还要灶马灶鸡等作为供奉。

这些供物既是供品又是崇拜物,实质上仍是食品,未了总要分而食之的。

正是这些复合性功能使它成为一种最易普及、最易传承的艺术形式。

山西春节面塑造型简洁浑厚、朴实雅洁,是自然崇拜、宗教思想、心理意识、造型语言的综合凝聚物。

造型一般是外型整洁、概括,内蕴饱满丰富,既有几何直线形式,又有饱含秦汉遗风的适合纹样,还有更加具象的独具民间造型风格的人物、动物、植物形象。

将各种不同的造型意识融合一体构成了独特的民俗节日内容,形成了特殊的民间艺术形式。

在岁时节令风俗中面塑充当了举足轻重的角色,在人生各个展现生命意义的仪式中,面塑更有它不可取代的地位。

满月,是人来到世界上的第一个比较隆重的仪式,其时面塑也颇为讲究。

霍县一带,外婆要做一个直经尺余的叫“囫囵”的食品,上有精细的十二属相造型,孩子属什么,就在那个属相上点一个红点,谓之“点头脑”。

“囫囵”中间放置精美的龙、凤或虎头叫龙凤呈祥。

山西面塑的传承与发展山西面塑是中国传统民间艺术之一,自唐朝开始发展至今已有千余年的历史,是中国北方独具特色的一种食品雕塑艺术,其以小麦粉、豆腐等天然食材为原料,经过面捏、成型、雕刻、上色等工艺制成各种形态各异的艺术品和民间食品。

在传承与发展的过程中,山西面塑逐渐被人们所认识和重视,成为极具价值的文化遗产之一。

第一步,山西面塑的特点及历史文化背景山西面塑以“白如雪,红如火,绿如草,黄如金”为其特点,精致的面塑造型与艺术效果获得了消费者的高度认可,赢得商家的青睐。

其历史文化背景源于黄河流域的古老历史及文化,西周时期即发明了“面筋”,到了唐代,则更加发达而被赋予了雕刻艺术的功能,慢慢地发展成了现在的面塑。

第二步,山西面塑传承的现状传承是一种文化的血脉和正义性。

面塑手艺代代相传,这是一种非常动人的感情与分量。

然而,就对于现代社会的生活方式和经济环境,这些传统文化早已跟不上了,许多传统文化的项目遗失了资源与最重要的传承人。

而文化是一个国家民族的根本,因此,到当代,仍有一些传承人受到影响,他们在有限的时空里,以有限的手艺,继续支撑着这门法术的延续。

第三步,山西面塑传承需要的保护山西面塑作为一种国家非物质文化遗产,其传承需要得到更多广泛的关注和认可。

在保护和传承方面,首先需要的是专业的制作技艺和知识的传承和保护,包括对面塑制作工艺的全面了解、熟悉和掌握。

其次,在促进传统文化与现代科技的融合方面,应该加强互联网的推广,提高面塑的知名度;在教育领域,加强学校教育的引领作用,让更多学生接触和了解这门历史文化,提高他们的文化认知能力。

第四步,山西面塑的未来发展山西面塑的未来不能仅仅是传承,还要在保持传统的艺术技艺同时,不断拓展与创新,结合现代审美要求,发展出新花样,提高面塑在现代社会中的艺术价值,拓展面塑的市场和应用领域。

只有这样,才能够把山西面塑推向更全面和更广泛的应用,让更多人获得更多的优秀文化产品。

山西闻喜花馍的调查报告山西闻喜花馍的调查报告1一、摘要:作为面食的故乡,山西素有“一面百样吃”之誉,普通的面团经过山西人的巧手,就能神奇的变化出万般花样。

闻喜花馍更是其中的一朵奇葩,造型、色彩尽显民俗风情。

“闻喜花馍”2023年入选山西省级非物质文化遗产名录,2023年被列为国家级非物质文化遗产。

谈起闻喜县的花馍,那绝对可以成为山西面塑艺术的代表,民俗文化宝库中独具艺术魅力的国家级非物质文化遗产。

2023年2月3日在山西闻喜县举办的“中国·闻喜花馍文化节”中,两千多种花馍千姿百态、争奇斗艳,成为当地一道独特的风景,充分体现了其“弘扬民族文化传统,打造花馍特色产业”的宗旨。

其中龙腾盛世大花馍、龙王神像面塑、神龙面塑、裴氏宰相将军群塑四件作品则创造了四项世界纪录。

本人通过暑期走访闻喜县花馍协会及一些花馍生产作坊,以此文对非物质文喜花馍让更多的人了解非物质文化遗产,并且参与到非物质文化的保护之中。

同时也希望闻喜花馍今后的道路走的更远一些。

二、正文:调查范围:山西闻喜县。

花馍,又叫面塑、面花、礼馍、花糕等。

在我国流传已有数千年的历史,早在汉代就有文字记载。

花馍至少有数千种,按性能可分为食用性花馍、观赏性花馍,或者二者兼而有之;按造型可分为糕类、馍类、吉祥物类、盘顶类;按功能分为婚丧嫁娶、节日庆典等类。

表现形式主要有:插棍式、吊线式、浮雕式、雕式、微雕式、仿效式等。

闻喜花馍是人工用面做成的颜色各异、造型各异的的馒头。

说起花馍,早在汉代就已有文字记载,它起源于民间祭祀活动,先前祭祀活动宰杀牛羊等动物,随着人们思想的改变,社会的发展,经济的影响,人们渐渐采用面塑动物代替宰杀牛羊等动物的习俗;而闻喜县的花馍在人生礼仪习俗中有一些活动是独有的,逢年过节、敬神祭祖、婚丧嫁娶,生儿育女,甚至亲朋往来,上梁和乔迁,老百姓大都要制作各式各样的花馍相互馈赠,一则对主人贺喜,二则示情谊;综上两项我们可得出,闻喜花馍与民俗文化有紧密的联系,对传承起到一定的积极作用。

面塑作品总结范文近年来,面塑艺术作为一种传统的中国民间艺术形式,逐渐受到人们的关注与喜爱。

面塑作品因其形象逼真、造型生动而广受赞美。

在这篇文章中,我们将对面塑作品进行总结与评价。

首先,面塑作品的创作灵感来源广泛且深入。

面塑艺术家在创作作品时,汲取灵感于生活,注重观察和感受周围的自然景物、动植物以及人物形象。

通过捕捉生活中的瞬间,他们能够将真实的世界呈现在面塑作品中。

例如,一件形象栩栩如生的面塑作品可以让人们感受到花开花谢、蝶舞蜂飞的自然美景,或者感受到人们欢笑和忧伤的情感。

其次,面塑作品的造型技巧独特且精湛。

面塑艺术家们在创作过程中,巧妙地运用面塑的材料和技巧,使得作品具有独特的形态和韵律感。

他们能够通过精准的手法,创造出立体感强烈、线条流畅的作品。

无论是动物、植物还是人物形象,每一个细节都被精心雕琢,以展现出作品的独特魅力和美感。

这些创作技巧的运用不仅丰富了作品的表现力,还给人们带来视觉上的享受。

此外,面塑作品传递着文化和情感的内涵。

作为传统民间艺术的代表,面塑作品自身蕴含着丰富的文化内涵。

在创作过程中,面塑艺术家往往融入自己对生活、对传统文化的理解与感悟。

面塑作品不仅传递着对传统文化的尊重和传承,还能够表达对生活的热爱与追求。

同时,通过作品所表达的情感,艺术家们传递了对美好生活的向往与祝福。

这一点使得面塑作品不仅局限于艺术领域,更成为人们交流和沟通的媒介。

然而,尽管面塑作品在艺术上有着诸多亮点,但也存在一些问题和挑战。

首先,面塑作品的制作过程较为繁琐,需要专业的技艺和耐心。

这使得面塑作品的创作成本和时间成本较高,制约了其在大众中推广和传承。

另外,由于现代人们生活节奏的加快和审美观念的多元化,面塑作品的受众面相对狭窄。

因此,面塑艺术家们需要更加创新和开拓,以适应当代社会的需要。

综上所述,面塑作品以其创作灵感的广泛来源、造型技巧的精湛和所蕴含的文化与情感内涵赢得了人们的关注和喜爱。

虽然面塑作品面临着一些挑战,但其独特的艺术魅力和文化价值使得面塑艺术在当代社会中仍然具有重要的地位。

山西民间面塑的特点摘要:源于先秦而成型于汉代的中国节日风俗,是人类认识自然和征服自然的积淀物。

春节是人们对物候历法认识上的一个关键节日,所以对春节的祭祀活动显得尤其隆重,精美的面塑随着人们的心理需求应运而生,并成为节日的一种重要表现形式。

春节山西民间面塑的主要功能是对天、地、神的祭祀和祈祷,是追求丰衣足食,万事如意的生活理想的体现。

春节的面塑在造型意识上,大多是抽象性的、信仰性的、理想性的。

供奉天地的叫枣山,祭供灶神的叫饭山、花糕,形制都较大,谓之米面成山,晋南传说是为纪念大禹治水而作的。

祖灵前一只面羊为牲祭之俗,以表虔诚之意。

长辈送儿孙后辈“钱龙”意在引钱龙入府、招财进宝,……另有各种点彩的带花馍馍,便是酬宾待客访亲探友的讲究礼物。

无论是枣山、饭山还是花糕、可说是在这一隆重的节日中,乡间的百姓们自己创作的一种心灵崇拜物,一种寄托心愿的方式。

至于钱龙,则是一种类似于蟾的三足理想动物,表达民众一种向往富裕的思想。

有些地方在腊月廿三祭灶时还要灶马灶鸡等作为供奉。

这些供物既是供品又是崇拜物,实质上仍是食品,未了总要分而食之的。

正是这些复合性功能使它成为一种最易普及、最易传承的艺术形式。

山西春节面塑造型简洁浑厚、朴实雅洁,是自然崇拜、宗教思想、心理意识、造型语言的综合凝聚物。

造型一般是外型整洁、概括,内蕴饱满丰富,既有几何直线形式,又有饱含秦汉遗风的适合纹样,还有更加具象的独具民间造型风格的人物、动物、植物形象。

将各种不同的造型意识融合一体构成了独特的民俗节日内容,形成了特殊的民间艺术形式。

在岁时节令风俗中面塑充当了举足轻重的角色,在人生各个展现生命意义的仪式中,面塑更有它不可取代的地位。

满月,是人来到世界上的第一个比较隆重的仪式,其时面塑也颇为讲究。

霍县一带,外婆要做一个直经尺余的叫“囫囵”的食品,上有精细的十二属相造型,孩子属什么,就在那个属相上点一个红点,谓之“点头脑”。

“囫囵”中间放置精美的龙、凤或虎头叫龙凤呈祥。

山西民间面塑艺术研究综述摘要:山西民间面塑是我国古老的民间文化中的重要组成部分,然而国内外学者对其研究并不多。

而在现代社会文化的传承过程中,无论从理论还是实际出发,加强对山西民间面塑艺术的研究都有重要意义。

为此,本文就山西民间面塑艺术的造型工艺特征,民俗文化等方面进行简要综述。

关键词:面塑艺术民俗风情传承发展前言:面塑,又称“面花”,“花馍”,是我国古老民间文化中的一种,对人类社会文化的传承与发展具有重要意义。

山西面塑艺术作为我国面塑艺术的发源地与传承地之一,风格独特,历史悠久。

然而,近些年来,随着经济的发展及流行文化的蔓延,传统文化的发展受到了很大的冲击,山西民间面塑艺术更成为当代社会中的“少数”文化。

我国对民间艺术的传承与保护逐渐重视起来,而目前对山西面塑文化的研究并不多。

基于这些情况,对山西民间面塑艺术的研究是非常必要的。

主体:目前国内学者对山西民间面塑文化的研究主要集中于以下方面:一、面塑的历史渊源要想了解山西面塑,必先了解面塑的起源。

面塑究竟起源于何时,具体时间已无从考证。

目前主要存在以下几种观点:学者宋新娟认为它的形成起源于民间祭祀活动中以面塑动物代替宰杀真牛羊的习俗[1];学者王江认为它最早是在古代殉葬仪式中用来代替木俑、陶俑[2];也有学者认为山西面塑源于“介子推功高而拒受晋文公封赏,与母亲紧抱柳树被大火烧死,因为那天正好是清明节,从此以后,在山西就留下了面塑的习俗”的传说[3];还有学者的观点是“相传三国时期,诸葛亮曾用面粉做成人头形的馒头来祭祀战斗中死去的‘魂灵’,这种馒头就是最早的面花。

”[4]综合这些学者的观点来看,面塑的起源在很大程度上与祭祀活动有关。

从现有资料来看,魏晋时期已开始流行风俗面塑,相关的记载还有宗懔的《荆楚岁时记》曾记载有元节食元宵、寒食节食冷食、夏至食冷面等习俗,其中还记载有七夕制巧果[5]。

唐代面塑的制作有了很大的发展,并且对面塑艺术也有了确切的文字记载。

如封演《封氏闻见记六》中说:“玄宗朝,海内殷赡,送葬者当衢设祭,张施帷帐,有假花,假果粉人,面塑之属”[6],可以看出当时面塑已经作为祭祀品在使用。

除了文字以外,唐代还为后人研究面塑留下了实物资料,新疆阿斯塔那墓出土的面俑以及面制猪形俑是现今保存最古老的面塑,这似乎也能证实面花的祭祀功能。

据目前的研究史料来看,宋代面塑艺术的发展更为兴盛,有关面塑制品的记载也愈加丰富,孟元老的《东京梦华录》中详实记载了很多那时期民间面食的相关风俗,如书中所述清明节用面做“子推燕”,以柳条穿之,插于门媚的习俗[7]。

虽然那时期的“子推燕”是什么造型现在已经不得而知,但其名称、使用的习俗以及制作时节都同现在陕北一带清明节所蒸的“子推馍”和“寒燕燕”面花非常相似。

或许两者之间有一些历史渊源。

明代的民间面塑己经进入了成熟期,自明代以来,现时流行的各种面塑都已出现,并且显示了较强的审美性及文化内涵。

清代以后,关于民间面塑有了更多的记载,许多典籍中也对民俗情况及民间面塑的制作和使用有所记载。

如顾禄的《清嘉录》[8]能中就有许多清代民间面塑的制作与使用习俗,从中可以得知,当时各种时令节日和人生礼仪活动中都大量地使用面塑制品。

从这些学者的研究来看,仍然无法确定面花的具体来源,但是其发展、流传以及自古至今在各种民俗活动中广泛的使用,都足以表明它所具有的特定信仰内涵及民俗功能,成为民俗礼仪活动中的重要组成部份,从中也可以大致推断出面塑的发源地为黄河流域一带,山西属于其中一个地域。

二、造型特征目前学者认为山西面塑的造型特征主要有以下几方面特征:(一)立体性学者董毅芳在其论文《山西民间面塑之特征与女性的传承贡献》中认为山西民间面塑是以高浮雕为主的造型样式。

民间艺人在制作面塑时塑造的浮雕空间压缩程度的选择,通常要考虑面塑的使用功能、所表现的主题以及所运用的场所、环境位置等因素。

在充分表达作者情感、审美思想与信仰观念的基本创作原则之下,面塑的不同造型各有所侧重,每一造型都必须适应所用的场所与环境。

[9]学者闫丽源在《山西花馍的民俗造型艺术研究》也认为山西面塑具有立体性。

[10](二)随意性学者董毅芳认为面塑的特殊生存环境和民间艺术所具备的创作技艺与面本身所具有的特点,使面塑表现出了造型上的随意性。

[9]学者张蕴卓在其论文《山西面塑造型的符号象征与民俗文化内蕴》中提出山西面塑造型的一类为简洁型,指出它的特征为造型方法简单,古朴生动而没有过多的装饰在造型主体上塑造,是一种随心所欲信手拈来的造型方式,传达出介于似与不似之间,不拘精雕细刻,粗犷而神似的风貌。

[11]这也表现了山西面塑具有随意性的特征。

从这些研究中可以反映出山西面塑随意性特征明显的现实。

(三)象征性学者董毅芳在其论文《山西民间面塑之特征与女性的传承贡献》中结合具体的面塑作品以“谐音”和“寓意”两种表现象征意义的手法对山西面塑的造型特征予以揭示。

[9]学者张蕴卓在其论文《山西面塑造型的符号象征与民俗文化内蕴》中以具体的面塑制品“福寿三多”为例阐释了民俗符号的意义,表现了面塑制品的象征性意义。

[11]学者白云峰也在其论文《花馍的隐喻与礼俗的现实-以山西下村花馍礼俗为对象》提出了花馍的造型表现了人类的动植物崇拜和生殖崇拜思想,并揭示了花馍中具体的民俗符号意义。

[12]综合这些研究可以发现,学者们主要以具体的面塑制品来揭示面塑造型的象征性意义。

(四)抽象性学者董毅芳认为“面塑的抽象性,就是指广大劳动妇女在捏制过程中侧重表现其情感和心灵的‘真’,是相对于具象性而言的[9];学者郭阳也提出“花馍艺术的抽象性,受到人们早期的抽象思维方式和抽象能力的影响,人们在制作过程中将自己的内心情感融入其中”。

[13]另外,学者杨静认为山西忻州地区的面塑造型简洁浑厚,朴实素雅,是自然崇拜、宗教思想、心理意识、造型语言的综合凝聚物。

这从侧面也可以反映出山西面塑的抽象性。

[14]除了这些大众化的山西面塑特征之外,山西面塑造型特征还具有地方上的一些特色。

如山西岚城面塑的造型特点具有互渗性、超时空性、象征性、概括性、程序性和动态性等特点。

[15]三、民俗文化山西面塑所包涵的民俗文化可大致分为以下几个方面:(一)岁时节日中的面塑1.春节期间春节是我国中华民族的传统节日也是中国人最隆重的一个节日,从古时候起,祭天、祭祖、祈丰年就是春节的主题。

春节期间的面塑制品主要为枣山馍,动物面塑制品等。

在春节之前几天,山西有蒸花馍的习俗,“腊月二十三,蒸花馍馍,也叫饭山,用于祭供灶王爷,希望他上天向玉帝汇报时多讲好话,赐福这家来年生活富足”[16]。

学者赵姣颖,孙雅琪在《解析山西面食的艺术文化—以山西民间面塑文化为例》中也反映了山西春节蒸花馍的习俗,“一般有枣山、如意、翻身、贡日、面鱼、面猪、面兔,还有十二生肖面塑等。

枣山一般用龙、凤、玉兔的形象较多”,另外还提到了元宵的习俗如意、翻身、贡日,“如意代表老百姓对来年生活的寄予,有吉祥如意的意思。

如意的造型比较整,上面是一朵莲花,代表爱和长寿,下面是三个面卷,最上面的是一个万字,有吉祥如意之意。

整个造型上都有用刀按压的条纹,与整体造型形成线面对比,很有美感;翻身代表来年有个翻身的机会,也是对生活的一种期盼;贡日的造型比较简单,最底下是一个馒头形状的面团,上面是一层条状的盖头,最上面镶一颗大红枣,一般供神都会有它。

”[17]学者对春节期间山西各地面塑习俗的介绍也很详尽具体,主要可从晋北地区、吕梁地区、晋东南地区与晋南地区三个地区介绍。

(1)晋北地区“太原道”网站上一文《春节民俗与山西民间面塑》中对晋北地区枣山的造型予以介绍,“制作时把发好的面擀成大三角形,上面铺一层红枣,再用面做成盘云、盘龙、盘兔、如意纹样,间或点缀以连理、元宝、下山虎、上山鹿、瓜果之类,以五谷杂粮点睛镶鼻,蒸出锅来,绵颖憨实。

”[18]。

学者明风在《可以食用的艺术品—山西面塑》中也对春节期间山西晋北地区枣山的习俗有类似的介绍。

[19]此外,春节前晋北一带乡村妇女还要用家庭自磨的精粉,捏制小猫、小狗、小虎、玉兔等面塑制品,通称之为‘花馍’,一些地方还要在旺火上燃点柏柴,烤食花馍,谓之避邪馍馍,保一年无灾无并,平安吉利。

”[20](2)吕梁地区吕梁地区柳林县枣山馍的习俗为“柳林县每到元宵节,人们便自觉的将‘神盒’(当地称之为‘盘子’)从家中摆放到街头或自家门口,将早已做好的枣山馍供奉在神完里。

所供奉的神主要有观音、关公、祖先、圣人等,人们制作的枣山馍有观音送子枣山、求子枣山、丰收枣山、填仓枣山等。

”[21]相关的介绍还有“山西吕梁中阳县,每年春节期间敲锣打鼓祭枣山,家家把抓髻娃娃剪纸贴在重达巧斤的枣山面花上,供在院里,全家祭拜,叫‘拜天地’。

”[20] (3)晋东南地区学者董毅芳介绍了晋东南地区的习俗“在晋东南地区的晋城、高平一带,春节人们制作的枣山则为动物枣山,又名节节高,一般蒸制十二层,上捏制十二生肖,如是牛年便将牛型塑在节节高的顶端,如是狗年便将狗型塑于其上,用动物枣山来供奉灶君,是人们希望在牛年或狗年能够风调雨顺、五谷丰登,也希望这些动物能够佑家人平安”。

[21](4)晋南地区学者董毅芳提到春节晋南地区的习俗为“百姓在灶王爷神完里则要放火焰大枣山(花糕),高一尺以上,成金字塔型,一般五到七层,底部塑一条鱼,由许多小枣花(云团卷状)组成,镶嵌有百颗红枣,顶部是用捏成一团火焰,百颗红枣寓意着百事顺利,火焰象征着日子红火。

用这么大型的面塑来敬献灶王爷,是人们希望他能‘上天言好事,回宫降吉祥’。

”[21]学者潘家懿、辛菊提到“春节山西晋南地区各地都蒸‘花馍’和‘枣花馍’,有的地方叫‘蒸馄饨’这些馍既用于一家人节日吃用,也拿来送礼。

另外,还要蒸一种山形大馍,往往每个几斤重,叫‘枣山’,专门用来敬神和祖宗。

春节蒸的许多枣花馍都是面塑,如面虎、面狮是敬门神的,面猪、是敬土地神的。

元宵节各地要蒸花馍和‘枣穴馍’。

平陆等县风俗,元宵节到来之际,要用面捏灯盏或‘面狗’,点上火放在门墩上,捏‘面鸡’放在灶爷前。

此外还要给灶爷献‘枣山’。

元宵这一天,粮囤里要放‘蒲蓝盘蛇’馍,油缸盖儿上放‘面鳖’,给其它天地众神献‘面兔’和‘棉花包袱’(面塑),财神爷前则要献‘熟油角’——一种饺子形状的油炸馍馍。

”[22]2.清明节从目前研究情况来看,清明节的面塑制品主要有蛇盘兔,燕子,柳叶馍,柳花馍等。

关于清明节具体的节日习俗学者也有相关的研究论述。

(1)晋北地区学者董毅芳在《山西民间面塑之特征与女性的传承贡献》中介绍“捏制子推燕主要流行于晋北特别是定襄、代县、五台一带,一般外形为男女小孩头,以红豆作嘴,黑豆作眼睛,蒸熟后略加点染。

”[21]学者沈轶男也在《清明节来看山西面塑》写道“民间广泛制作的昭示春天来临的百姓寒燕面食,被易名为‘子推燕’,乡村巧妇借柔软的面团,灵巧的双手创造出一个个鲜灵活物,特别是山西代县一带做的飞地走,水生土长、目中所见、心中所想自然之物无一不在塑造之列。