第二课音乐诉说的民间故事

- 格式:doc

- 大小:46.50 KB

- 文档页数:7

人音版音乐四年级下册第2课《我是少年阿凡提》说课稿一. 教材分析《我是少年阿凡提》是人音版音乐四年级下册第二课的一首歌曲。

歌曲以少年阿凡提为主角,描述了他聪明、机智、勇敢的形象。

歌曲旋律欢快,节奏明快,富有童趣。

歌曲的歌词以七言诗为基础,易于学生记忆和传唱。

本节课通过学习这首歌曲,旨在培养学生的音乐审美能力,提高学生的音乐综合素质。

二. 学情分析四年级的学生已经具备了一定的音乐基础,对音乐的表现手法和基本节奏有一定了解。

但部分学生可能对少年阿凡提这一人物形象较为陌生,需要在教学中进行引导和讲解。

此外,学生对七言诗的韵律特点可能不够熟悉,需要通过歌曲学唱来感受和体验。

三. 说教学目标1.认知目标:通过学习《我是少年阿凡提》,使学生了解少年阿凡提的形象特点,理解歌曲的主题意义。

2.技能目标:培养学生用正确的姿势和呼吸方法唱歌,掌握歌曲的旋律和节奏,能够独立演唱歌曲。

3.情感目标:通过学唱歌曲,培养学生对少年阿凡提的喜爱,激发学生勇敢、聪明的品质。

四. 说教学重难点1.教学重点:歌曲《我是少年阿凡提》的旋律和节奏。

2.教学难点:歌曲中七言诗的韵律特点,以及少年阿凡提形象的理解。

五. 说教学方法与手段1.教学方法:采用讲授法、示范法、练习法、小组合作法等。

2.教学手段:利用多媒体课件、黑板、钢琴等。

六. 说教学过程1.导入:以谈话方式引导学生谈论关于阿凡提的故事,激发学生对阿凡提的兴趣。

2.新课教学:介绍歌曲《我是少年阿凡提》,讲解歌曲的旋律、节奏和歌词,示范演唱歌曲。

3.学唱歌曲:学生跟唱歌曲,教师纠正发音和节奏错误。

4.分组练习:学生分组演唱歌曲,互相交流学习心得。

5.课堂展示:学生代表上台演唱歌曲,展示学习成果。

6.总结:对本节课的学习内容进行总结,强调歌曲的主题意义。

七. 说板书设计板书设计如下:我是少年阿凡提聪明勇敢,机智善良七言诗韵律,欢快节奏八. 说教学评价1.学生演唱歌曲的正确性、流畅性。

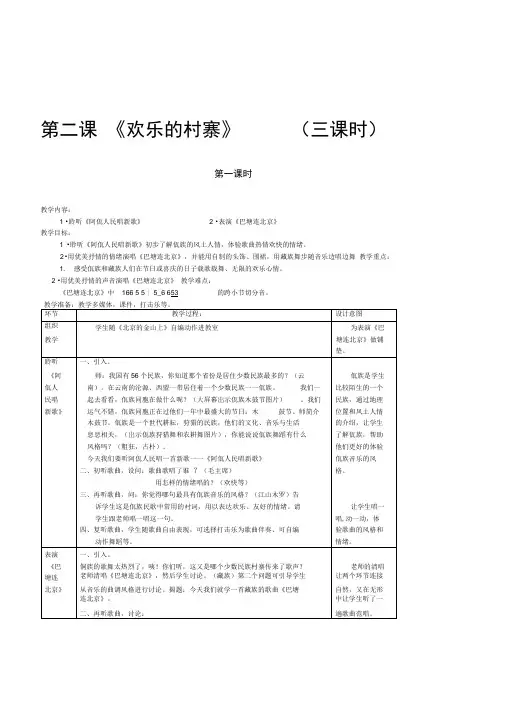

第二课《欢乐的村寨》(三课时)

第一课时

教学内容:

1 •聆听《阿佤人民唱新歌》

2 •表演《巴塘连北京》

教学目标:

1 •聆听《阿佤人民唱新歌》初步了解佤族的风土人情,体验歌曲热情欢快的情绪。

2 •用优美抒情的情绪演唱《巴塘连北京》,并能用自制的头饰、围裙,用藏族舞步随音乐边唱边舞教学重点:

1. 感受佤族和藏族人们在节日或喜庆的日子载歌载舞、无限的欢乐心情。

2 •用优美抒情的声音演唱《巴塘连北京》教学难点:

《巴塘连北京》中166 5 5 | 5_6 653 的跨小节切分音。

第二课时

教学内容:表演《迷人的火塘》

教学目标:1.用优美的情绪演唱《迷人的火塘》,表达侗族少年儿童对美好生活的热爱。

初步了解侗族的风土人情。

2•学习X X •”切分节奏,以更好的表现侗族的音乐风格。

教学重点:学唱歌曲《迷人的火塘》。

教学难点:歌曲合唱部分的均衡,和谐。

教学准备:录音机,磁带,图片等。

仁F 2/4 5 3 3 3 5 | 4323 1 | 2 2 3 217 1 | 2 - |

第三课时

教学内容:

1、 欣赏《北京喜讯到边寨》

2、 各族儿童联唱表演。

教学目标:

1、聆听《北京喜讯到边寨》,从各种丰富多彩的音色中感受在少数民族村寨里,当喜讯传来时他们 载歌载舞的欢乐场景。

2、收集本地区的民族歌舞,举行各族儿童联唱活动,激发对民族音乐的热爱,拓宽音乐视野。

教学重点: 聆听《北京喜讯到边寨》 教学准备:

教学多媒体,打击乐等。

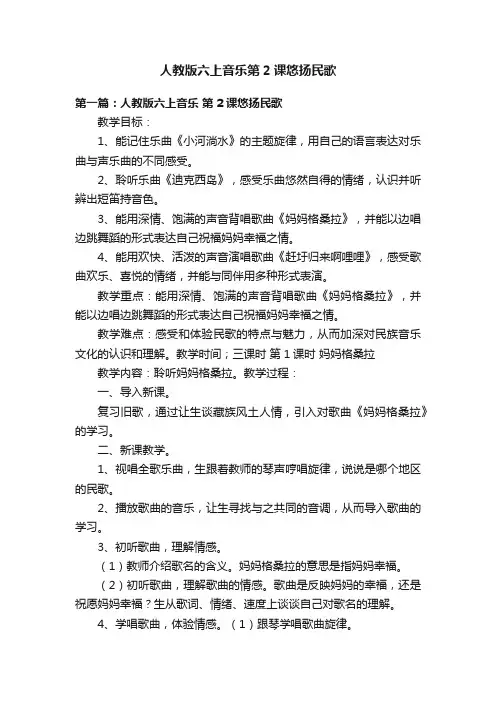

人教版六上音乐第2课悠扬民歌第一篇:人教版六上音乐第2课悠扬民歌教学目标:1、能记住乐曲《小河淌水》的主题旋律,用自己的语言表达对乐曲与声乐曲的不同感受。

2、聆听乐曲《迪克西岛》,感受乐曲悠然自得的情绪,认识并听辨出短笛持音色。

3、能用深情、饱满的声音背唱歌曲《妈妈格桑拉》,并能以边唱边跳舞蹈的形式表达自己祝福妈妈幸福之情。

4、能用欢快、活泼的声音演唱歌曲《赶圩归来啊哩哩》,感受歌曲欢乐、喜悦的情绪,并能与同伴用多种形式表演。

教学重点:能用深情、饱满的声音背唱歌曲《妈妈格桑拉》,并能以边唱边跳舞蹈的形式表达自己祝福妈妈幸福之情。

教学难点:感受和体验民歌的特点与魅力,从而加深对民族音乐文化的认识和理解。

教学时间;三课时第1课时妈妈格桑拉教学内容:聆听妈妈格桑拉。

教学过程:一、导入新课。

复习旧歌,通过让生谈藏族风土人情,引入对歌曲《妈妈格桑拉》的学习。

二、新课教学。

1、视唱全歌乐曲,生跟着教师的琴声哼唱旋律,说说是哪个地区的民歌。

2、播放歌曲的音乐,让生寻找与之共同的音调,从而导入歌曲的学习。

3、初听歌曲,理解情感。

(1)教师介绍歌名的含义。

妈妈格桑拉的意思是指妈妈幸福。

(2)初听歌曲,理解歌曲的情感。

歌曲是反映妈妈的幸福,还是祝愿妈妈幸福?生从歌词、情绪、速度上谈谈自己对歌名的理解。

4、学唱歌曲,体验情感。

(1)跟琴学唱歌曲旋律。

(2)带着对妈妈的深情祝愿,再唱歌谱。

(3)有感情地朗读歌词,学唱歌曲。

(4)合唱部分通过分小组、分乐句自主学唱,各分声部都熟练地演唱后再合成。

(5)对比聆听齐唱、合唱和领唱、合唱的不同效果。

三、全课小结。

1、师生共谈谈这节课的收获。

2、小组、师生、生生互评。

第2课时小河淌水教学内容:聆听《小河淌水》,学唱歌曲《赶圩归来啊哩哩》。

教学目标:1、聆听三个《小河淌水》的不同版本片段,对比它们的异同点。

2、学会演唱《赶圩归来啊哩哩》。

教学过程:一、导入新课。

全班齐唱《妈妈格桑拉》。

五年级音乐群文阅读《民间故事》教案1. 教学目标- 通过阅读《民间故事》,帮助学生了解中国传统文化和价值观。

- 提高学生的阅读能力和理解能力。

- 培养学生的音乐欣赏能力和表达能力。

2. 教学重点- 研究民间故事背后的音乐元素。

- 分析民间故事中所传递的情感和主题。

- 运用音乐语言表达对故事的理解和感受。

3. 教学内容3.1 文本阅读- 学生阅读《民间故事》,了解故事情节和主题。

- 学生分析故事中的角色、情节、冲突和解决方法。

3.2 音乐元素分析- 引导学生分析故事中的音乐元素,如旋律、节奏、音色等。

- 学生讨论这些音乐元素在故事中扮演的角色和体现的情感。

3.3 音乐表达- 学生结合故事中的情节和音乐元素,创作音乐表达作品。

- 学生可以选择歌曲、乐曲、舞蹈等形式来表达自己对故事的理解和感受。

4. 教学过程4.1 预- 在课前,学生预《民间故事》的内容。

- 学生思考并写下自己对故事的疑问或感受。

4.2 文本阅读- 整体阅读《民间故事》。

- 学生小组讨论故事的情节、主题和角色。

4.3 音乐元素分析- 指导学生分析故事中的音乐元素,如旋律、节奏、音色等。

- 学生讨论这些音乐元素在故事中扮演的角色和体现的情感。

4.4 音乐表达- 学生根据故事的情节和音乐元素,创作音乐表达作品。

- 学生可以选择歌曲、乐曲、舞蹈等形式,表达自己对故事的理解和感受。

5. 评估与反馈- 学生展示自己的音乐表达作品。

- 教师给予学生反馈,鼓励他们理解和表达故事的能力。

6. 扩展活动- 学生可以选择其他民间故事进行阅读和音乐表达。

- 学生可以组织音乐会,展示自己对民间故事的音乐理解和表达。

7. 教学资源- 《民间故事》阅读材料- 音乐乐器、音乐播放器等以上为五年级音乐群文阅读《民间故事》教案,旨在通过阅读民间故事,加深学生对中国传统文化的理解,并培养他们的音乐欣赏和表达能力。

教案包括文本阅读、音乐元素分析和音乐表达等环节,并提供了预习、评估与反馈以及扩展活动的建议。

五上语文民间故事民间故事在中国文化中占据着重要的地位,是我们珍贵的文化遗产之一。

这些故事不仅具有娱乐性,还承载着深厚的道德教育意义。

在五年级上册的语文课本中,我们接触到了许多脍炙人口的民间故事,让我们一起来探索这些故事背后的教育意义和文化价值。

一、《伯牙绝弦》《伯牙绝弦》是一则以音乐为主题的故事。

故事讲述了伯牙与钟子期的深厚友谊,以及他们共同热爱音乐的心情。

合奏音乐是他们友谊的纽带,也是他们共同追求的梦想。

故事中的“伯牙绝弦”一幕令人动容,这是因为伯牙为了表达自己对好友钟子期的思念之情,舍弃了自己最重要的乐器,弦绝而音不绝,寓意着他们友谊的延续与永恒。

这个故事告诉我们,真挚的友谊是无价的,它能使人们更加快乐、幸福。

同时,故事中的伯牙绝弦也表达了一个重要的道理,即为了友谊、为了追求音乐艺术的真谛,有时候需要做出牺牲,放下个人的私利。

这种无私的奉献精神在现实生活中同样具有重要的意义。

二、《屈原投江》《屈原投江》是中国文化中的经典故事之一。

故事主要讲述了楚国大臣屈原因受诽谤而投江自尽,以及百姓们为了纪念屈原而划龙舟、吃粽子的习俗。

这个故事告诉我们要坚守正义、追求真理,即使遭受挫折和诽谤也要保持坚强的意志,为自己的理想奋斗到底。

屈原的精神也弘扬了中华民族传统文化的核心价值观之一,即团结互助。

百姓们为了纪念屈原,划龙舟、吃粽子,表达了他们对屈原的敬仰和怀念之情。

这样的习俗也在历史长河中激励着人们坚守正义、团结互助、捍卫公平与正义的精神。

三、《智勇双全的庄子》《智勇双全的庄子》是一则讲述了庄子机智聪明的故事。

在这个故事中,庄子以自己无所谓的态度巧妙地解决了七个难题,向人们展示了他智慧的一面。

同时,庄子又以他的勇气和胆识在危急关头保护了自己和他人的生命,赢得了人们的钦佩。

故事中的庄子深谙“无为而治”的道理,以超然的姿态应对世俗的琐事,通过思辨能力解决了难题。

这给我们上了一堂精彩的智慧课。

而庄子在面临危险时的果敢行动也告诉我们,勇气和智慧同样重要。

2019年五年级音乐上册第2课歌唱二信牛郎教案人音版教学目标1.通过欣赏、演唱歌曲,了解抗日小英雄王二小的事迹,从中受到情绪的感染,接受爱国主义的思想教育。

2.认识和分析歌曲叙事的方式。

3.以情带声,用较连贯的气息和自然而较委婉的声音表现自己对音乐的感受。

教学重、难点1.欣赏并演唱歌曲,感受并表现歌曲的情绪。

2.能看着歌词完整而有感情地演唱歌曲。

3.多段歌词连贯地聆听和记忆。

教学过程一、导入新课1.讲述英雄的故事。

欣赏《英雄儿女》视频片段。

2.学生说一说自己知道的小英雄故事。

二、欣赏歌曲1.师:同学们知道吗?音乐也能给我们讲述许多感人的故事。

今天,我们就来聆听音乐中的故事。

教师播放歌曲《歌唱二小放牛郎》音频,学生聆听感受歌曲的情绪。

学生谈一谈感受。

师:大家听得真投入,我们都被歌曲深深地打动了,这首歌曲的名字叫《歌唱二小放牛郎》,是一首具有民歌风格的叙事歌曲,讲述了一个催人泪下的革命小英雄的故事。

2.请同学讲述这个故事。

师:歌曲用七段歌词讲述了王二小的英雄事迹,由于旋律优美动听,歌词情节扣人心弦,不但不使人觉得单调乏味,反而让人感到回味无穷。

老师也非常喜欢这首歌曲的旋律,接下来老师弹弹这首歌曲的旋律,同学们感受音乐的美,心中缅怀革命小烈士的崇高品质。

三、歌曲演唱(一)学唱旋律教师出示《歌唱二小放牛郎》的曲谱。

1.老师弹奏歌曲旋律,学生轻声哼唱。

2.老师弹奏歌曲旋律,学生再次哼唱并划旋律线。

(感受旋律起伏变化)(二)学唱歌词1.学生有感情地朗读第一段歌词。

2.学生演唱歌词。

教学要求:在演唱歌曲时,要注意有气息支持,声音连贯。

3.教师播放歌曲《歌唱二小放牛郎》,学生完整演唱歌曲。

(三)表现歌曲1.学生分小组设计歌曲演唱形式(领唱、齐唱、配乐朗诵)。

例:(1)领唱与齐唱的结合(一、二、五、六段为领唱,三、四、七段为齐唱)。

(2)可老师领唱,学生齐唱,进行分工合作。

(3)学生分组接唱。

2.学生可分组进行比赛,教师评价。

课程:七年级(音乐)课题:音乐诉说的民间故事年级:七年级(1)班课时:第一课时研究主题:中学欣赏教学有效方法与策略的实践研究设计思路:首先我从学生兴趣点——熟悉的梁祝旋律进行切入,让学生简单叙述梁祝的故事以后正式导入到新授内容,通过故事来叫醒他们的耳朵。

接着在欣赏《大海与辛巴德的船》过程中带领学生一起体验音乐的心情,并描绘音乐色彩。

最后借美文《海上日出》体会《朝景》的情绪发展,想象音乐画面,并让学生在配乐朗诵可以培养学生体会美文情感以及与之搭配的音乐作品。

教学内容:欣赏《大海与辛巴德的船》、《朝景》;配乐朗诵。

教学用具:多媒体、钢琴教学目标:1、情感目标价值观:初步培养聆听西方经典音乐的兴趣与习惯。

生能够在创设的音乐环境中使学生能创造性地欣赏理解音乐作品,表达自己对作品欣赏后的真实感受。

2、过程与方法:对比归纳的方式分析欣赏《大海和辛巴德的船》,引导学生分辨出音乐各要素的变化;借助美文创设情境来想象《朝景》在脑海中呈现的画面,体会作者如何运用音乐手段来表现作品的情感与内容,提高学生理解音乐、鉴赏音乐的能力。

3、知识与能力:1)了解组曲,AB生能知道组曲的定义;C生能知道欣赏的音乐属于组曲体裁。

2)分辨作品中各音乐要素的变化,AB生能够讨论并总结音乐各要素之间的对比,C生能够在小组交流中感知各要素的不同。

3)培养学生的想象力与创造力,AB生能够用语言描述自己想象的画面;C 生可以在老师和同学的引导下想象画面。

重点难点:重点:了解音乐要素对于刻画音乐形象的重要作用。

难点:引导学生积极发挥想象力创造力,用各种艺术手法来表达自己对音乐的理解。

教学过程:一、导入:播放《梁祝》引子和主题,请同学们猜猜曲名,说说故事情节教学环节说明:通过猜主题音乐导入,使同学们很快地进入到这堂课的内容(音乐诉说的民间故事)中去,为导入新课作准备。

二、欣赏交响组曲《天方夜谭》第一乐章《大海和辛巴德的船》1、简单介绍《天方夜谭》和作曲家里姆斯基-科萨科夫教学环节说明:了解了《天方夜谭》的故事情结和背景,有助于学生听辨出音乐所表现的人物形象,更好地理解和欣赏作品。

课外阅读的音乐故事民间传说如。

课外阅读中国古代音乐故事:梅花三弄

这首乐曲产生于晋代。

曲调在不同音高上重复弹奏3次,所以称为“三弄”。

乐曲用平稳的音调表现了梅花高洁、安详的端庄静态,用急促的音调表现了梅花不畏严寒,在刺骨的寒风中摇弋的动态, 动静结合,以动衬静,以静补动,体现了创作者的精湛技艺。

课外阅读中国古代音乐民间传说:余音绕梁三日不绝

传说春秋战国时代,韩国有个名叫韩娥的歌唱能手, 闻名全国。

有一年,韩国突然发起狂风暴雨,洪水决堤,巨浪冲天,把田园、房屋都冲毁了,百姓纷纷跑命。

韩娥在乡亲帮助下幸免于难,投奔齐国。

途中盘缠用尽,唯有卖唱为生。

她一路走一路唱,歌声的美妙动人,可谓登峰造极。

她人走了,大家还是觉得她仍在自己身旁, 歌声仍旧。

回旋在屋梁之间,久久不散。

“余音绕梁 ,三日不绝”的成语,就原于此。

第二课音乐诉说的民间故事

设计者:陆晔

【设计思路】

《音乐诉说的故事》是少年儿童出版社七年级音乐教材第一学期的第二单元,教学内容是19世纪欧洲音乐中具有民族风格的音乐作品,这些作品主要包括“讲述民间故事、记述历史传奇、赞美壮丽山河、抒发爱国情感”等方面。

围绕课题“音乐诉说的民间故事”,我以“故事情节”为线索,贯穿整个单元。

以民族情感与爱国情感的体验为基础,设计环节,展开教学。

民间传说与历史故事是本课欣赏曲目的主要创作题材,音乐的文化背景既能在一定程度上对欣赏者起到提示和帮助理解的作用,但也可能使欣赏者的感受陷入被动和依赖标题文字的状态,阻碍音乐想象力的发挥。

因此,处理好音乐与其文化背景的关系,显得尤为重要。

要尽量做到:

1、充分利用文化背景,为音乐欣赏创设情境

本课以《天鹅湖》场景音乐为导入,从音乐中的故事展开教学:欣赏《培尔·金特》组曲,讲述北欧民间传说;交流课本剧,了解音乐中的历史故事。

充分利用音乐作品的文化背景,将整堂课以故事的形式贯穿起来,为学生体验感受音乐,激发了兴趣,营造了氛围。

2、强调音乐艺术的独立性

在欣赏一组肖邦的名曲,为课本剧配乐的过程中,我也故意隐去曲名中具有明显提示作用的标题,如“离别”、“革命”、“英雄”等等,让学生完全根据音乐的情绪,结合剧情的需要,进行选择。

这样,使他们摆脱文化背景的束缚,直接感受音乐的情绪,展开自由的想象,获得真正自我的感受。

3、通过二度想象创作,加深体验

在学生选择了课本剧配乐,正式交流表演时,肖邦名曲的标题与历史背景资料出现在屏幕上。

当学生发现自己的选择与音乐家的意图不谋而合时,更获得一种成功的喜悦,加深了对音乐的体验。

由此,就把学生的欣赏思维建立在:既尊重作曲家的创作意图,又发挥学生主体创造力的交叉点上。

【教学目标】

1、通过欣赏、歌唱、演奏等活动,初步了解民族乐派的音乐风格和代表作

家、作品,感受、体验并激发学生的民族情与爱国情。

2、通过欣赏与作品分析,了解音乐塑造人物形象、描绘景色、叙述故事情

景的一些手法,了解音乐要素的作用。

3、通过即兴表演、配乐朗诵、课本剧创作交流等活动,提升学生的音乐想

象力与理解力,培养综合表现能力与创造力,增进师生间、生生间的参

与合作精神。

4、认识一些相关作家作品,识记部分名曲主题,了解大调式、组曲等音乐

常识。

【教学重点难点】

1、通过欣赏与作品分析,了解交响音乐的一些表现手法与音乐要素的作用。

2、在初步感受和体验乐曲的基础上,运用即兴表演、配乐朗诵、课本剧等多

种形式,创造性地表达对音乐的理解。

【课时安排】本单元3课时完成

第一课时

教学目标:

1、通过名曲浏览与记忆活动,初步了解19世纪欧洲民族风格音乐的代表作家作

品,引起学生对此类题材音乐的兴趣,激发进一步探究的愿望。

2、在欣赏、演奏与即兴表演中,感受理解音乐中的人物形象与故事情境,了解

音乐要素的作用与交响乐的一些表现手法。

3、识记一些相关名家名作及主题旋律,知道组曲的体裁特点。

教学过程:

一、音乐人文聚焦“音乐诉说的民间故事”(导入)

1、欣赏《天鹅湖》场景音乐,说说其中的故事情节

1、欣赏:斯美塔那《沃尔塔瓦河》音乐主题,感受比较与《天方夜谭》“大海”

主题的不同音乐形象

2、欣赏乐曲,哼唱旋律

3、吹奏练习

第二课时

教学目标:

1、进一步了解19世纪欧洲音乐中具有典型民族风格的作家作品,感受

音乐家的民族情与爱国情。

2、在配乐朗诵的活动中,了解音乐与文学艺术的密切联系,提高学生对

音乐的理解力与表现力

3、学唱歌曲《愿望》,初步了解音乐家肖邦及其创作与民族历史的联系。

教学过程:

(2)听教师弹奏主题旋律并哼唱,认识大调式,布置活动练习(视唱,寻找大调旋律)

1、作家作品简介

2、布置活动:音乐课本剧

2、通过创作实践,进一步理解音乐与戏剧的密切联系,

3、培养学生的综合表现能力、创造性使用音乐的能力与合作精神,

教学过程

一、复习歌曲《愿望》

二、综合活动:为课本剧配乐并交流表演

1、欣赏一组肖邦的名作

2、分组讨论:为课本剧配乐

3、分组表演交流;音乐课本剧

4、师生点评,小结

(三)本课总结

【教学反思】

1.丰富的审美途径和表现形式

每个学生由于兴趣爱好、文化水平、生活环境的不同,对音乐的理解能力和表现能力必然参差不齐,各有所长。

在活动设计中,我既注重发挥学生的个性特长,也面向全体,照顾到每个人的需要,尝试探索更多的感受途径和表现形式。

除了传统的听唱看说之外,还设计了选道具、找乐器、配背景画、即兴表演等多种活动,使每个学生都有机会找到一种适合自己的理解方式和表达方式,从中展现才能,发现自我,不仅调动了学习的主动积极性,也丰富了对音乐的体验和理解。

2.自主性的学习与开放性的活动

本课中,交流课本剧这一环节,是学生自主性学习的成果展示和加工创造,在教师提供一定文字资料的基础上,他们在课外自行查找资料、编写剧本、分工合作:擅长写作的担任编剧,组织能力强的当导演,擅长朗诵的念旁白,擅长小品的当演员……同学们各取所需,各展所长,每个人都真正参与活动了起来,成为学习的主人。

而从课本剧的内容、背景音乐到配乐方式的选择,教师给予学生开放性的自由,让他们根据各组的特长、特点选择课本剧,结合各自的剧情选择音乐,根据表演的具体需要选择不同的配乐方式。

3.建立平等、合作的新型师生关系

在各种活动中,我改变了教师的角色观念,不再是高高在上、冷眼旁观的指导者、评价者,而是以平等的地位和学生一起欣赏、表现音乐,用充满情感的表演带动、感染学生,鼓舞他们大胆自信的加入其中。

在课本剧的交流中,我积极参与配乐的任务,以协作互助的形式,帮助学生共同完成。