经方中有毒中药在清代名家医案中的剂量研究

- 格式:docx

- 大小:16.78 KB

- 文档页数:4

2023-11-11•引言•古代经典名方中药复方制剂概述•古代经典名方中药复方制剂毒理学研究方法•古代经典名方中药复方制剂毒理学研究内容目录•古代经典名方中药复方制剂毒理学研究结论与展望•参考文献目录01引言研究背景研究古代经典名方中药复方制剂的毒理学特点,旨在为临床安全用药提供科学依据。

通过深入探讨中药复方制剂的毒理学机制,有助于揭示其作用机制和不良反应发生规律,为改进药物质量和临床治疗水平提供理论支撑。

研究目的和意义02古代经典名方中药复方制剂概述古代经典名方中药复方制剂的定义•特点:古代经典名方中药复方制剂具有组方合理、疗效确切、安全性高等特点,并且具有一定的文化底蕴和历史传承。

古代经典名方中药复方制剂的特点古代经典名方中药复方制剂的分类03古代经典名方中药复方制剂毒理学研究方法动物实验方法通过给动物一次性大量药物,观察其急性反应,以评估药物的安全性。

急性毒性试验长期毒性试验致畸试验免疫毒性试验通过给动物长期小剂量药物,观察其慢性反应,以评估药物的安全性。

通过给动物在怀孕期间用药,观察其后代是否有先天性缺陷,以评估药物对胚胎的毒性。

通过观察药物对动物免疫系统的影响,以评估药物对免疫系统的毒性。

体外实验方法030201计算机模拟方法04古代经典名方中药复方制剂毒理学研究内容制剂中单味药的毒理学研究毒性成分分析研究各味中药的毒性作用机制,包括对机体器官、系统的毒性作用及毒性靶点。

毒性作用机制毒性反应特点制剂中多味药的协同与拮抗作用研究毒性协同与拮抗研究安全性评价药效学研究药效与毒性关系研究制剂中化学成分与药效及毒性的关系,探讨有效成分和毒性成分对药效及毒性的贡献。

化学成分分析对制剂中的化学成分进行定性定量分析,明确其组成和含量。

安全性风险评估根据化学成分分析结果,对制剂的安全性进行风险评估,确保用药安全。

制剂中化学成分与药效关系的毒理学研究05古代经典名方中药复方制剂毒理学研究结论与展望研究结论古代经典名方中药复方制剂具有疗效确切、副作用小等优势毒理学研究已证实其安全性和有效性,但仍需进一步探讨其作用机制和不良反应问题与传统中药相比,古代经典名方中药复方制剂的药效成分更加复杂,涉及多途径、多靶点的作用机制,需要加强研究。

一、起草目的为加强对古典医籍精华的梳理和挖掘,改革完善中药审评审批机制,促进中药新药研发和产业发展,《中药注册分类及申报资料要求》(国家局2020年第68号公告)将中药注册分类中的第三类古代经典名方中药复方制剂细分为“3.1按古代经典名方目录管理的中药复方制剂(简称 3.1类)”与“3.2其他来源于古代经典名方的中药复方制剂(简称3.2类)”。

3.2类包括未按古代经典名方目录管理的古代经典名方中药复方制剂和基于古代经典名方加减化裁的中药复方制剂。

对于上述制剂,需要提供非临床安全评价资料。

为指导和规范古代经典名方中药复方制剂的研发与评价,药理毒理学部于2021年启动了《古代经典名方中药复方制剂毒理学研究技术指导原则》的起草工作。

二、起草过程本指导原则起草工作起草始于2021年,列入2021年中心指导原则制修订计划。

根据中心指导原则制定工作程序以及本指导原则起草计划,于2021年8月撰写形成指导原则初稿,经中心指导原则核心工作组讨论,于2021年9月9日召开了指导原则初稿专家讨论会。

专家会后,经药理毒理学部部门技术委员会会议讨论审核,根据专家讨论会意见和部门技术委员会意见进行修订,形成了征求意见稿。

三、起草思路本指导原则在《中药注册分类及申报资料要求》所提出的中药复方制剂毒理学研究要求的基础上,进一步明确和细化古代经典名方中药复方制剂的毒理学研究要求,主要为明确该类药物毒理学研究的内容,并基于其特点提出需特别关注的内容,以及明确3.1类多家企业申报同一品种的毒理学资料能否共享问题。

具体试验的一般要求参考毒理学试验相关指标原则。

四、主要内容本指导原则明确和细化了古代经典名方中药复方制剂的毒理学研究要求,包括毒理学研究的内容、试验管理、各项试验要求、结果分析与评价等。

本指导原则适用于中药注册分类3.1和3.2类。

五、需要说明的问题1、关于毒理学研究内容根据古代经典名方中药复方制剂的定义和范围,古代经典名方属于采用传统工艺、具有人用经验的中药复方制剂,因此按照《中药注册分类及申报资料要求》,一般情况下应提供单次给药毒性试验、重复给药毒性试验资料。

已故老中医李可:误打误撞,发现中药的奇效全在剂量李可:所谓的古中医学,应该是汉唐以前的中医学。

汉唐以后岀现了金元四大家,这个时候中医就开始走向偏颇了。

到了明清以后,李时珍那个年代,人们连药方的剂量都搞错了。

李时珍写那个《本草纲目》的时候啊,搜集了很多民间的验方,但是他那个方子有个什么特点?上面都没有剂量,拿不准该放多少,他那个年代的度量跟汉代的又有很大区别,好多的剂量都很大。

究竟在临床实践当中会出现什么问题,他也拿不准,那怎么办?就“古之一两,今用一钱可矣就是古代要用一两的药物,现代把它用到一钱就可以了,十分之一。

这样的话,《伤寒论》也缴械了。

《伤寒论》本来很厉害的,就像是一位勇猛的将军一样,张仲景当时就明确了利用附子的毒性,生附子一枚破八片,有毒,破开后煮的效果要大得多,阳气衰亡时,附子毒性就是救命仙丹。

但是这个将军现在没有刀也没有剑,近代光看到毒性,没有往更深的层次去思考,力量肯定就弱了。

剂量就是《伤寒论》的刀剑。

在60年代的时候,我在实践中就发现,教科书里头那些古代的方子有个很奇怪的问题:就是很有效的一个方子没有剂量,你得自个儿去琢磨。

田原:这可怎么办,连做医生的都得摸石头过河了。

您开的方子药量都很大,如果按拳击来说,属于重量级的(笑)。

您是怎么发现剂量的秘密的?李可:我怎么样能发现呢?有一次,一个老太太,病得很厉害,医院下了病危通知,让抬回家准备后事。

她儿子和我是朋友,就找我去看。

我一看四肢冰冷,脉搏非常微弱,血压测不到。

当时开了方子,用了一两半的附子,总共开了三剂药!我说你回去以后给老太太煮上吃,如果吃了药后体温上来了,就有效,你就再来找我。

结果第二天他就来找我,说我妈情况很好,不但能够坐起来,还吃了很多东西,还张罗要下地帮儿媳妇做点家务活。

我说不对!我昨天给你开了三剂药,怎么一天就吃完了?他也摸不着头脑了,就回去跟他媳妇说,原来他媳妇一着急,三副药给熬在一块了(笑)。

一副一两半,三副就是100多克啊,水又加少了,药熬的就剩下一点儿。

87作者简介:赵晶(1984.02—),女,本科,主管中药师,研究方向:中药药剂。

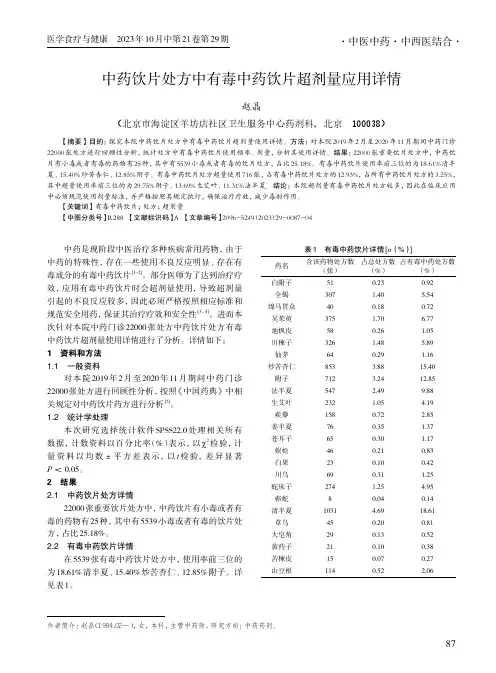

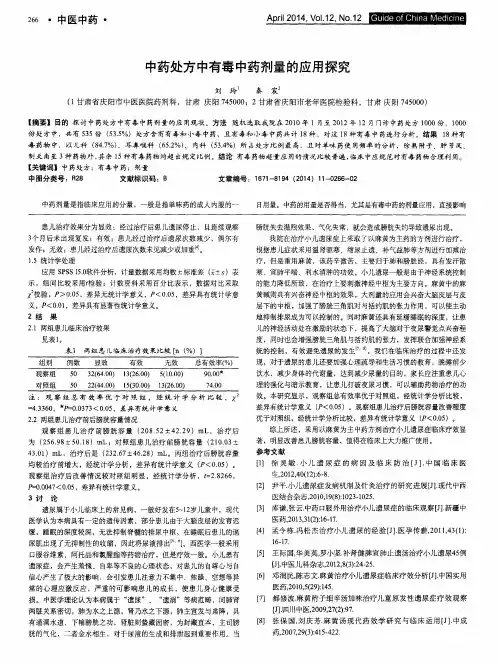

中药饮片处方中有毒中药饮片超剂量应用详情赵晶(北京市海淀区羊坊店社区卫生服务中心药剂科,北京 100038)【摘要】目的:探究本院中药饮片处方中有毒中药饮片超剂量使用详情。

方法:对本院2019年2月至2020年11月期间中药门诊22000张处方进行回顾性分析,统计处方中有毒中药饮片使用频率、剂量,分析其使用详情。

结果:22000张重要饮片处方中,中药饮片有小毒或者有毒的药物有25种,其中有5539小毒或者有毒的饮片处方,占比25.18%。

有毒中药饮片使用率前三位的为18.61%清半夏、15.40%炒苦杏仁、12.85%附子。

有毒中药饮片处方超量使用716张,占有毒中药饮片处方的12.93%,占所有中药饮片处方的3.25%,其中超量使用率前三位的为29.75%附子、13.69%生艾叶、11.31%法半夏。

结论: 本院超剂量有毒中药饮片处方较多,因此在临床应用中必须规范使用剂量标准,并严格按照其规定执行,确保治疗疗效,减少毒副作用。

【关键词】有毒中药饮片;处方;超剂量【中图分类号】R288 【文献标识码】A 【文章编号】2096-5249(2023)29-0087-04中药是现阶段中医治疗多种疾病常用药物,由于中药的特殊性,存在一些使用不良反应明显、存在有毒成分的有毒中药饮片[1-2]。

部分医师为了达到治疗疗效,应用有毒中药饮片时会超剂量使用,导致超剂量引起的不良反应较多,因此必须严格按照相应标准和规范安全用药,保证其治疗疗效和安全性[3,4]。

进而本次针对本院中药门诊22000张处方中药饮片处方有毒中药饮片超剂量使用详情进行了分析。

详情如下:1 资料和方法1.1 一般资料对本院2019年2月至2020年11月期间中药门诊22000张处方进行回顾性分析,按照《中国药典》中相关规定对中药饮片药方进行分析[5]。

1.2 统计学处理本次研究选择统计软件SPSS22.0处理相关所有数据,计数资料以百分比率(%)表示,以χ2检验,计量资料以均数±平方差表示,以t 检验,差异显著P <0.05。

【转载】大清名医名方秘方(二)【转载】大清名医名方秘方(二)清代名医(著)方(二)汪昂方虚证一、斑龙丸[组成]鹿角胶、鹿角霜、菟丝子、柏子仁、熟地黄各等分。

[用法]为末,酒化胶为丸。

[功效]补阳。

[主治]虚损,理百病,驻颜益寿。

[来源]《医方集解》二、百合固金汤[组成]生地黄6克、熟地黄9克、麦冬5克、百合、芍药(炒)、当归、贝母、生甘草各3克、元参、桔梗各3克。

[用法]水煎服。

[功效]养阴清热,润肺化痰。

[主治]肺肾阴亏,虚火上炎。

症见咽喉燥痛,咳喘气喘,痰中带血,手足烦热,舌红少苔,脉细数。

[来源]《医方集解.补养之剂》三、黑地黄丸[组成]苍术、熟地黄500克、五味方250克、干姜(春冬)30克(秋)21克(夏)15克。

[用法]枣肉丸,米饮或洒下。

[功效]健脾补肾。

[主治]脾肾不足,房室虚损,形瘦无力,面色青黄。

不治血虚久痔。

[来源]《医方集解》四、参乳丸[组成]人参末、人乳粉(顿乳取粉法:取无病少妇人乳,用银瓢或锡瓢倾乳少许,浮滚水上顿,再浮冷水上立干,刮取粉用,如摊粉皮法)等分。

[用法]蜜丸。

每服6-9克。

[功效]大补气血。

[主治]气血不足。

[来源]《医方集解》五、十四味建中汤[组成]黄芪(蜜炙)、人参、白术(土炒)、茯苓、甘草(蜜炙)、半夏(姜制)、当归(酒洗)、熟地、川芎、麦冬、肉苁蓉、附子、肉桂、白芍(酒炒)各等分。

[用法]加姜枣煎服。

[功效]益气养血。

[主治]气血不足,虚损劳瘠,短气嗜卧,欲成劳瘵,乃阴证发斑,寒甚脉微。

[来源]《医方集解》内伤发热一、人参清肌散[组成]人参、白术、茯苓、甘草(炙)、半夏曲、当归、赤芍药、柴胡、干葛。

[用法]加姜枣煎服。

[功效]益气养阴,清虚热。

[主治]午前潮热,气虚无汗。

[来源]《医方集解》二、清骨散[组成]银柴胡1.5克、胡黄连、秦艽、鳖甲(童便炙)、地骨皮、青蒿、知母各3克、甘草(炙)1.5克。

[用法]为散,每服9克。

[功效]滋阴清热。

[主治]骨蒸劳热。

历代有毒中药的毒性分级要求:1.按时间先后,找出历代每一本草著作中有毒中药的总数,其中大毒、有毒、小毒(也有微毒者,为4级分类,如《本草纲目》)的中药名录。

2.变化情况:如后者较前者新增的毒药名录,或前者记载有毒而后者则记无毒。

3.药物毒性反应的临床表现。

4.记载无毒的药物,亦出现不良反应。

药物名录,不良反应表现,及不良反应的原因。

请从唐《新修本草》开始做起。

重点本草:唐《新修本草》《本草拾遗》《药性论》《蜀本草》宋《开宝本草》《嘉祐本草》(《嘉祐补注神农本草》)《证类本草》《图经本草》《大观本草》《绍兴本草》《本草衍义》金元《汤液本草》《珍珠囊药性赋》明《本草纲目》《本草蒙筌》《本草原始》《滇南本草》《本草正》《炮炙大法》《本草经疏》清《本草纲目拾遗》《本草备要》《本草求原》《本草从新》现代《药典》《中药学》《中华本草》请于二周内完成。

务必细心、严谨,力求准确无误。

附:样式魏晋南北朝魏《吴普本草》首次真正在某些具体药物条目下记载毒性,并以大毒、有毒二级分级法进行毒性分级。

大毒为侧子、黎芦、马刀3味,有毒钩吻、丹砂、石胆、硫黄、白矾、人参、牡丹、附子、乌头、乌喙、虎掌(即天南星)、大黄、恒山(即常山)、蜀漆叶、甘遂、茵芋、贯众、野狼牙、羊踯躅、䕡茹、芫花、巴豆、莽草、雷丸、蜀黄环、翘根、斑蝥、麻蓝28味。

首次记载了服用具体药物引起的不良反应。

如钩吻“一名毒根,一名野葛。

有毒,杀人”。

麻蓝,“一名麻蕡,一名青羊,一名青葛。

……叶上有毒,食之杀人。

”翘根“有毒,……以作蒸饮酒,病患”。

魏晋之际《名医别录》载录有毒药物131种,分为大毒、有毒、小毒三级。

其中大毒药12种,计有附子、天雄、乌喙、侧子、射罔、钩吻、羊踯躅、狼毒、巴豆、虎掌(即天南星)、鸩鸟毛等;有毒药90种,乌头、商陆、桂、女青(即蛇衔根)、荛花、甘遂、莽草、蜀椒、特生礜石、蚤休、鬼臼、牵牛子、茵芋、鸢尾、射干、半夏、蜀漆、赤赫、黄环、石南草、贯众、藜芦、牙子、及巳、白头翁、莨菪子、彼子、石下长卿、羊桃、恒山、蒴藋、山慈石、马颠、雀梅、封花、巴棘、参果根、五母麻、蝦蟆(一名蟾蜍)、石蚕、蝮蛇胆、蜈蚣、蜣螂、马陆、地胆、马刀、贝子、天鼠屎、芫青、葛上亭长、木虻、蜚虻、蜚蠊、水蛭、扁前、杏核、瓜蒂、苦瓠、葫、酒、水银、石胆、干漆、秦椒、麻蕡、金屑、雄黄、雌黄、石硫黄、露蜂房、蟅虫、蛴螬、龟甲、蟹、鳗鲡鱼等。

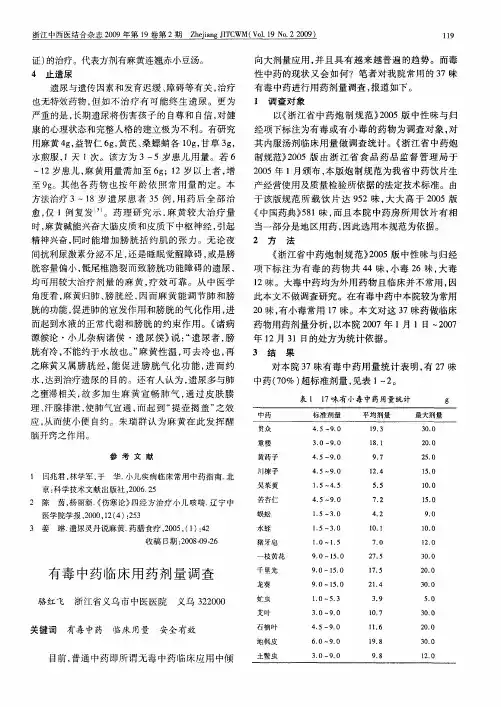

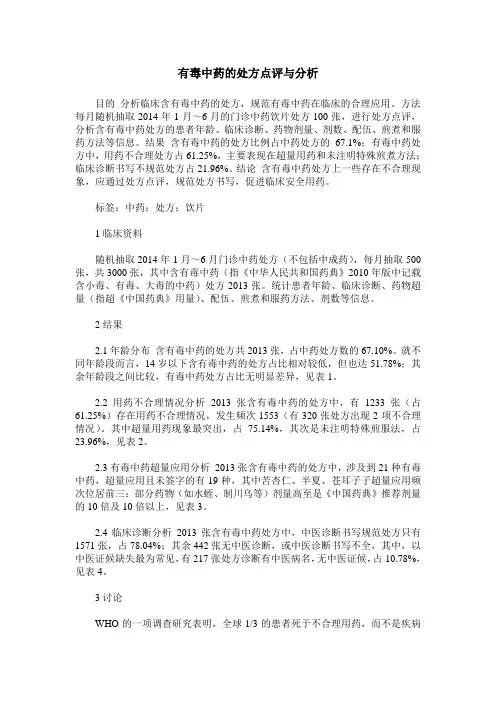

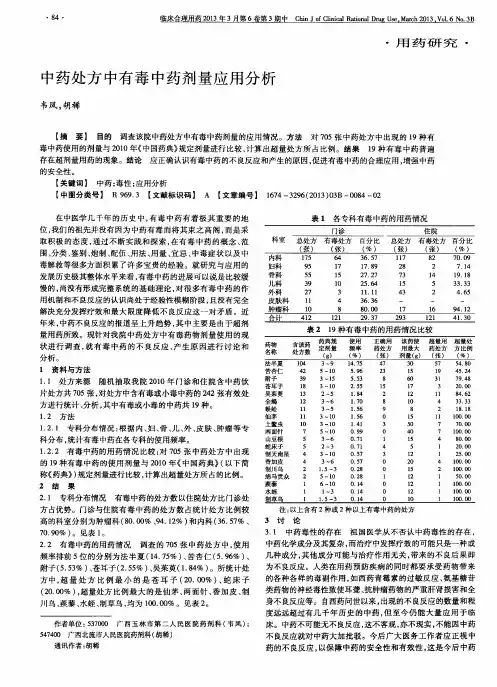

有毒中药的处方点评与分析目的分析临床含有毒中药的处方,规范有毒中药在临床的合理应用。

方法每月随机抽取2014年1月~6月的门诊中药饮片处方100张,进行处方点评,分析含有毒中药处方的患者年龄、临床诊断、药物剂量、剂数、配伍、煎煮和服药方法等信息。

结果含有毒中药的处方比例占中药处方的67.1%;有毒中药处方中,用药不合理处方占61.25%,主要表现在超量用药和未注明特殊煎煮方法;临床诊断书写不规范处方占21.96%。

结论含有毒中药处方上一些存在不合理现象,应通过处方点评,规范处方书写,促进临床安全用药。

标签:中药;处方;饮片1临床资料随机抽取2014年1月~6月门诊中药处方(不包括中成药),每月抽取500张,共3000张,其中含有毒中药(指《中华人民共和国药典》2010年版中记载含小毒、有毒、大毒的中药)处方2013张。

统计患者年龄、临床诊断、药物超量(指超《中国药典》用量)、配伍、煎煮和服药方法、剂数等信息。

2结果2.1年龄分布含有毒中药的处方共2013张,占中药处方数的67.10%。

就不同年龄段而言,14岁以下含有毒中药的处方占比相对较低,但也达51.78%;其余年龄段之间比较,有毒中药处方占比无明显差异,见表1。

2.2用药不合理情况分析2013张含有毒中药的处方中,有1233张(占61.25%)存在用药不合理情况,发生频次1553(有320张处方出现2项不合理情况)。

其中超量用药现象最突出,占75.14%,其次是未注明特殊煎服法,占23.96%,见表2。

2.3有毒中药超量应用分析2013张含有毒中药的处方中,涉及到21种有毒中药,超量应用且未签字的有19种,其中苦杏仁、半夏、苍耳子子超量应用频次位居前三;部分药物(如水蛭、制川乌等)剂量高至是《中国药典》推荐剂量的10倍及10倍以上,见表3。

2.4临床诊断分析2013张含有毒中药处方中,中医诊断书写规范处方只有1571张,占78.04%;其余442张无中医诊断,或中医诊断书写不全,其中,以中医证候缺失最为常见,有217张处方诊断有中医病名,无中医证候,占10.78%,见表4。

1175张处方有毒中药饮片超剂量使用分析邹冰姿【期刊名称】《《中国医药导报》》【年(卷),期】2019(016)032【总页数】4页(P177-180)【关键词】有毒中药饮片; 超剂量; 使用分析; 合理用药【作者】邹冰姿【作者单位】北京市丰台区妇幼保健院药剂科北京 100069【正文语种】中文【中图分类】R283药物的双重性决定了药物既有治疗疾病的有利一面,又有产生不良反应对机体不利的一面。

药物使用不合理,不但达不到治疗效果,还能引起药源性疾病,甚至危及生命。

有毒中药饮片药物的双重性尤为突出。

2015 年版《中华人民共和国药典》一部(以下简称“《中国药典》”),共收载含毒性中药饮片83 种,按毒性归类分别为大毒、有毒、小毒3 种,其中含大毒的10 种,有毒的42 种,小毒的31 种。

对大毒中药而言,治疗量近似于致死量,即使小剂量服用,极易导致死亡;大剂量的不规范使用有毒中药饮片,也会导致患者中毒,严重者导致死亡;小毒中药饮片虽然毒性较低,但因长期服用可能导致积蓄中毒,也要注意剂量的使用。

目前为止,有毒中药的研究进展比较缓慢。

在其研究过程中,饮片毒性和临床治疗效果是一对此消彼长的矛盾点[1]。

如何在降低毒性的情况下同时满足治疗效果,是中医药从业人一直以来的研究目标。

因此,为了达到治疗效果,饮片中超剂量使用有毒药物是近年来中药不良反应报告较为集中的[2]。

现就北京市丰台区妇幼保健院(以下简称“我院”)1175 张处方中有毒中药饮片超剂量应用情况进行如下报道:1 资料与方法1.1 一般资料从我院HIS 系统中,随机抽取2018 年1~12 月门诊和住院中药饮片处方,每月抽取350 张,共计4200 张。

依据《中国药典》、2011 年版《北京市中药饮片调剂规程》中规定的使用剂量范围为标准,其中含有毒和小毒中药饮片处方共1175 张(水煎口服和外用)占抽取处方总量的27.98%。

经调查,涉及的超剂量毒性中药饮片共21 种。

不传之秘在用量朱炳林中药剂量的问题,一直缺乏一致的标准,清代医案仍可见「用药轻巧」,各药不过一二钱,甚至别出心裁,一般药材用根,名医偏偏用花,为求轻巧之至,无所不用其极,若问「根」「花」有何不同,却说不上来。

而目前在台湾「经方派」用药不过三钱,组方少则三味;「恽派」动则过两,组方多则三四十味,都有一定的疗效,此当中有何微言精义,外人单看处方不可而知。

可待后世智者研究矣!我读叶天士、徐灵胎诸名家医案,未尝不慨然叹其才秀也,但也有一事不得其解:诸家之医案为何都不曾留下药物用量?连秦伯未先生辑《清代名医医案精华》时,为求一律,也将用药分量概行删除。

难道用量无关紧要,没有留传之价值?难道用量乃不传之秘,诸家着书立说尚有保守?莫非如《吴医汇讲》所说“不以分量明示后人者,盖欲令人活泼泼地临証权衡,毋胶柱而鼓瑟也”。

不管怎么说,辨証论治,环环相扣,一环都不可疏忽。

即使辨証准确、论治周全、选方独到、用药精纯,而用量不达,差之毫厘则失之千里,也断无佳效。

清朝陈颂幕先生治一肿胀病人,予金匮麻黄附子甘草汤,麻黄八分,附子一钱,甘草一钱二分,无效。

邀吴鞠通先生治之。

吴认为陈氏辨証不误,此病确属阳虚水停,选方用药也精纯不杂,取麻黄发表,附子扶阳,甘草和中。

之所以无效,是用量不够。

吴氏改麻黄为二两,熟附子一两六钱,炙甘草一两二钱,才取得较好疗效。

(《吴鞠通医案》)重庆陈源生之母患巅顶剧痛,手足逆冷,胸口冷痛,时欲作呕,陈予吴茱萸汤治之,不料药后病增而吐剧,为此求教于其叔祖父陈济普。

陈济普先生认为辨証无误,方亦对路,药后无效,在于吴茱萸的用量过重,减其半,并加黄连五分以制之,便一剂而安(《名老中医之路》)。

从这一古一今两则医案看,用量过与不及,都不足以祛病。

古今名医,在精通药性、药物归经、四气五味的同时,没有不在用量上细加摸索的。

1984年冬,全国不少专家学者聚会沧州,探讨张锡纯学术思想,对于张氏敢于实践验証,毫不保留地将药效体验的独得之秘公诸于世之精神,无不交口称赞。

清代名医名方秘方集赵学敏方感冒一、发汗散[组成]绿豆粉、麻黄(去根节)、甘草各等分。

[用法]为极细末。

用无根水半茶杯调服。

惟服时须量强弱加减,壮者4.5克;次者3克;10岁以下儿童减半。

[功效]发汗解表。

[主治]一切感冒风寒。

[来源]《串雅内编》二、椒杏丸[组成]杏仁、白胡椒。

[用法]2药各31粒共捣为末,生姜汁为丸。

将丸握手心中。

[主治]虚损人之感冒风寒。

[来源]《串雅内编》郁证一、交感丹[组成]香附1000克(用瓦器妙,令黄色,取净末500克)、茯神(去皮)120克。

[用法]上为末,蜜丸,如弹子大。

每服1丸,空心细嚼,白滚汤或降气汤下(降气汤方:香附15克如前法制,加茯神60克、炙甘草45克,为末,点沸汤服前药)。

[功效]调气安神。

[主治]一切名利失意,抑郁烦恼,巳情所伤,不思饮食,而黄形羸,胸膈诸症。

[来源]《串雅内编》二、化痒汤[组成]天花粉、栀子(炒)、柴胡各90克、白芍30克、甘草6克。

[用法]水煎服,即愈。

[主治]火郁结不散。

[来源]《串雅内编》癫痫一、启迷奇效汤[组成]人参30克、南星9克、鬼箭9克、半夏6克、附子3克、肉桂3克、柴胡9克、白芍9克、菖蒲6克、丹硃末6克。

[用法]将上药熬成400毫升,分作2次服。

丹砂一半调入药中,与病人服之。

[主治]癫痫经年不愈。

[来源]《串雅内编》二、回癫汤[组成]人参9克、白术3克、茯神15克、山药9克、薏仁15克、肉桂3克、附子3克、半夏9克。

[用法]水煎服。

[主治]羊癫症。

忽然卧倒,作羊马之声。

口中吐痰如涌,痰迷心窍,因寒而成,感寒则发矣。

一剂即愈,永不再发。

[来源]《串雅内编》痢疾一、返魂丹[组成]零陵香草30克(去根)、广大香4.5克。

[用法]零陵香草去根以盐酒浸半月炒干,每30克入广木香4.5克为末。

里急腹痛者,用冷水服4.5克。

俟大泻四次,用热米汤服4.5克,即止。

禁忌:忌食生冷。

[主治]五色诸痢。

[来源]《串雅内编》二、铁刷丸[组成]百草霜9克、金墨3克、半夏2.1克、巴豆(煮14粒研匀)、黄蜡9克。

经方中有毒中药在清代名家医案中的剂量研究在我国古代,药与毒为同一意思,毒也泛指所有药物。

所有的中药都具有一定偏性,临床用药就是通过药物偏性,实现阴阳寒热调和,以纠正人体偏虚、偏盛等病理状态。

为研究经方中有毒中药在清代名家医案中的应用剂量,本研究选择了《伤寒论》中的 4 味常用有毒中药,对其用药剂量、频次等进行了分析,现报道如下。

1 资料与方法1.1 药物选择本研究以《伤寒杂病论》为基础,对照《本草纲目》,选取味入汤剂有毒药物:吴茱萸、桃仁、半夏、杏仁。

从《伤寒论》中共筛选出 43 首相关方剂。

杏仁:桂枝麻黄各半汤、桂枝加厚朴杏子汤、麻黄汤、桂枝二麻黄一汤、麻黄连轺赤小豆汤、麻黄杏仁甘草石膏汤;半夏:小青龙汤、葛根加半夏汤、厚朴生姜半夏甘草人参汤、大柴胡汤、小柴胡汤、柴胡加龙骨牡蛎汤、柴胡加芒硝汤、柴胡桂枝汤、小陷胸汤、半夏泻心汤、旋覆代赭汤、甘草泻心汤、生姜泻心汤、黄连汤、黄岑加半夏生姜汤、半夏散及汤、黄连汤、竹叶石膏汤;桃仁:抵当汤;桃核承气汤;吴茱萸:当归四逆加吴茱萸生姜汤、吴茱萸汤。

1.2 数据采集本研究共选择了 10 本医学典籍(《张聿青医案》、《曹沧州医案》、《叶天士医案大全》、《马培之医集》、《吴鞠通医案》、《费伯雄医集》、《张氏医通》、《傅青主女科》、《杂病源流犀烛》《、谢映庐医案》)作为数据来源。

考虑到药物应用的实用性、普遍性,本次研究仅选择了 10 本医学典籍中关于成年患者应用的汤剂作为原始数据进行收集、分析。

2 结果2.1 吴茱萸《伤寒论》中的吴茱萸应用方剂中,剂量分别为 80 g 和 160 g,平均 120 g。

《中国药典》中的规定剂量为2~5 g,吴茱萸在《伤寒论》中的应用剂量明显高于规定剂量。

通过分析10 本医学典籍中的临床用药经验发现,吴茱萸共出现113 次,方剂中的应用剂量在0.4~18.5 g,平均为 3.6 g;剂量应用频数显示:应用频数最高的剂量范围在0.5~1.0 g(不含 1.0 g)和 1.0~1.5 g(不含 1.5 g),共78 首,占总数的69.03%,吴茱萸在各医家中的运用剂量均有所差异,其中差距最大值在 15 g 以上,平均剂量主要集中于 1.0~4.0 g 这一范围。

基于古今文献对经典名方中细辛毒性的有效避减探析基于古今文献对经典名方中细辛毒性的有效避减探析细辛,又称高良姜、九里香等,是一味常见于中医名方中的草本植物。

自古以来,细辛被广泛应用于中医药领域,被认为具有温散之力,可用于治疗风寒之症、头痛、牙痛等病症。

然而,在中医古籍及一些现代研究中,也有将细辛列为有毒药物的观点。

本文旨在通过对古今文献的分析,探讨经典名方中细辛的毒性,并探索有效的避减方法。

首先,我们来看看古代医籍对细辛毒性的描述。

《本草纲目》是明代著名药学家李时中的著作。

在该书中,李时中提到细辛的毒性:“辛烈而温,散邪驱风,故头痛齿痛及吐血权病有之。

”这表明细辛的性质辛烈温热,具有驱散风邪的作用,但也会导致头痛、牙痛以及一些较严重的病症,例如吐血。

其他古代医籍如《千金方》、《圣济总录》等也都提到了细辛的毒性与应用范围。

这些综合来看,细辛确实具有一定的毒性。

然而,随着现代科学技术的进步,对细辛毒性的认识也在不断更新。

一些现代药理研究表明,细辛中含有一种称为“活性成分”的物质——细辛酮。

细辛酮具有刺激性,可刺激呼吸、心血管系统,并且对胃肠道有一定的刺激作用。

但是,这种刺激性并不一定就等同于毒性。

根据实验结果,适量的细辛酮可促进血液循环,缓解疼痛,但过量使用则会引起不适甚至伤害身体健康。

既然细辛具有一定的毒性,那么如何在使用名方时有效地避减其毒性成为一个重要的问题。

首先,剂量是关键。

根据古代医籍的记载,用于祛风散寒的名方中通常只使用少量的细辛,以降低其毒性的副作用。

其次,药物配伍也十分关键。

在名方中,细辛往往与其他药物相互搭配,形成协同作用,降低细辛的毒性。

例如,常用于治疗头痛的“建中汤”中,细辛与桂枝、白芷等药物共同使用,起到协同作用,减轻细辛的刺激性。

此外,还有一些辅助配伍,如煎煮时间和煎煮方法等也会对细辛的毒性产生影响。

煎煮时间过长或者采用错误的煎煮方法可能导致细辛中毒。

对于细辛的毒性,合理使用和避免滥用是重要的原则。

经方中有毒中药在清代名家医案中的剂量

研究

在我国古代,药与毒为同一意思,毒也泛指所有药物。

所有的中药都具有一定偏性,临床用药就是通过药物偏性,实现阴阳寒热调和,以纠正人体偏虚、偏盛等病理状态。

为研究经方中有毒中药在清代名家医案中的应用剂量,本研究选择了《伤寒论》中的 4 味常用有毒中药,对其用药剂量、频次等进行了分析,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 药物选择本研究以《伤寒杂病论》为基础,对照《本草纲目》,选取味入汤剂有毒药物:吴茱萸、桃仁、半夏、杏仁。

从《伤寒论》中共筛选出 43 首相关方剂。

杏仁:桂枝麻黄各半汤、桂枝加厚朴杏子汤、麻黄汤、桂枝二麻黄一汤、麻黄连轺赤小豆汤、麻黄杏仁甘草石膏汤;

半夏:小青龙汤、葛根加半夏汤、厚朴生姜半夏甘草人参汤、大柴胡汤、小柴胡汤、柴胡加龙骨牡蛎汤、柴胡加芒硝汤、柴胡桂枝汤、小陷胸汤、半夏泻心汤、旋覆代赭汤、甘草泻心汤、生姜泻心汤、黄连汤、黄岑加半夏生姜汤、半夏散及汤、黄连汤、竹叶石膏汤;

桃仁:抵当汤;桃核承气汤;

吴茱萸:当归四逆加吴茱萸生姜汤、吴茱萸汤。

1.2 数据采集本研究共选择了 10 本医学典籍(《张聿青医案》、《曹沧州医案》、《叶天士医案大全》、《马培之医集》、《吴鞠通医案》、《费

伯雄医集》、《张氏医通》、《傅青主女科》、《杂病源流犀烛》《、谢映庐医案》)作为数据来源。

考虑到药物应用的实用性、普遍性,本次研究仅选择了 10 本医学典籍中关于成年患者应用的汤剂作为原始数据进行收集、分析。

2 结果

2.1 吴茱萸《伤寒论》中的吴茱萸应用方剂中,剂量分别为 80 g 和160 g,平均 120 g。

《中国药典》中的规定剂量为2~5 g,吴茱萸在《伤寒论》中的应用剂量明显高于规定剂量。

通过分析 10 本医学典籍中的临床用药经验发现,吴茱萸共出现113 次,方剂中的应用剂量在 0.4~18.5 g,平均为 3.6 g;剂量应用频数显示:应用频数最高的剂量范围在 0.5~1.0 g(不含 1.0 g)和 1.0~1.5 g(不含 1.5 g),共 78 首,占总数的69.03%,吴茱萸在各医家中的运用剂量均有所差异,其中差距最大值在 15 g 以上,平均剂量主要集中于 1.0~4.0 g 这一范围。

2.2 桃仁《伤寒论》中,共涉及 2 首桃仁方剂,桃仁应用剂量分别为 15 g 和 6 g,平均 10.5 g。

《中国药典》中,桃仁的规定应用剂量为 5~10 g。

《伤寒论》中的应用剂量与规定剂量基本一致。

本次统计结果显示,在 10 本医学典籍中,桃仁共出现了 148 次,应用剂量在 0.7~29.8 g 之间,平均 8.3 g。

剂量应用频数显示:应用频数最高的剂量范围在 6~8 g(不含 8 g)和10~12 g(不含 12 g),一共 52 首,占总数的 35.14%。

各医家的桃仁应用剂量差别较大,最大差距在 20 g 以上,剂量主要集中在 6~10 g 之间。

2.3 半夏《伤寒论》中,共涉及 18 首半夏方剂,应有剂量:50 g 有 12 首,25 g 有 2 首,1

3.1 g 有 1 首,平均 36.8 g。

《中国药典》中,半夏的规定应用剂量为 3~g。

《伤寒论》中的应用剂量明显高于规定剂量。

本次统计结果显示,在 10 本医学典籍中,半夏共出现了 851 次,应用剂量在 1.1~76.4 g 之间,平均 9.9 g。

剂量应用频数显示:应用频数最高的剂量范围在 3~6 g(不含 6 g)和 12~15 g(不含 15 g),一共 511 首,占总数的 60.05%。

各医家的半夏应用剂量差别较大,最大差距在 70 g 以上,剂量主要集中在 5~7 g 之间。

2.4 杏仁《伤寒论》中,共涉及 7 首杏仁方剂,平均剂量为 1

3.7 g。

《中国药典》中,杏仁的规定应用剂量为 5~10 g。

《伤寒论》中的应用剂量略高于规定剂量,二者差距不大。

本次统计结果显示,杏仁的平均应用剂量为 12.7 g。

应用频数最高的剂量范围在 9~13 g(不含 13 g)和 13~17 g(不含 17 g),共 581 首(88.97%)。

各医家的杏仁应用剂量差别较大,最大差距在 15 g 以上,剂量主要集中在 8~15 g 之间。

3 讨论

有毒中药的药性猛、力强,在顽疴痼疾治疗方面具有显著疗效,但古语有云:用药如用兵,有毒中药的效害之差可在毫厘,若使用不当,可致伤、致残,严重者还可危及生命。

2010 版《中国药典》对有毒中药的临床安全剂量范围做出了明确规定,然而经临床实践证明,部分有毒中药的临床可以达到理想疗效的剂量超过了药典规定的最高。