高中生物必修三第一章第二节

- 格式:pdf

- 大小:1.81 MB

- 文档页数:13

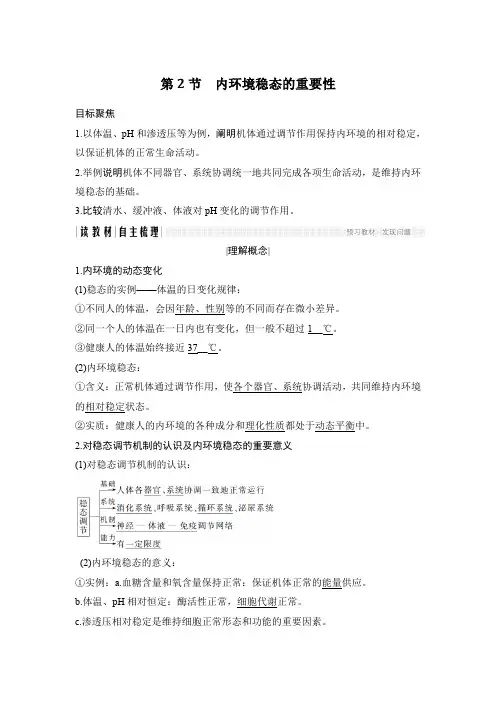

第2节内环境稳态的重要性目标聚焦1.以体温、pH和渗透压等为例,阐明机体通过调节作用保持内环境的相对稳定,以保证机体的正常生命活动。

2.举例说明机体不同器官、系统协调统一地共同完成各项生命活动,是维持内环境稳态的基础。

3.比较清水、缓冲液、体液对pH变化的调节作用。

|理解概念|1.内环境的动态变化(1)稳态的实例——体温的日变化规律:①不同人的体温,会因年龄、性别等的不同而存在微小差异。

②同一个人的体温在一日内也有变化,但一般不超过1__℃。

③健康人的体温始终接近37__℃。

(2)内环境稳态:①含义:正常机体通过调节作用,使各个器官、系统协调活动,共同维持内环境的相对稳定状态。

②实质:健康人的内环境的各种成分和理化性质都处于动态平衡中。

2.对稳态调节机制的认识及内环境稳态的重要意义(1)对稳态调节机制的认识:(2)内环境稳态的意义:①实例:a.血糖含量和氧含量保持正常:保证机体正常的能量供应。

b.体温、pH相对恒定:酶活性正常,细胞代谢正常。

c.渗透压相对稳定是维持细胞正常形态和功能的重要因素。

d.代谢废物的及时排出——防止机体中毒。

②意义:内环境稳态是机体进行正常生命活动的必要条件。

3.实验:生物体维持pH稳定的机制(1)实验原理:⑤根据所得数据,以酸或碱的滴数为横轴,以pH值为纵轴,画出各次实验中pH 变化的曲线(3)实验结论:生物材料类似于缓冲液,加入少量酸或碱,pH不会发生大幅度变动。

|过程评价|1.内环境稳态是由体内各种调节机制所维持的()2.内环境的理化性质是恒定不变的()3.内环境的生化指标能反映机体的健康状况,可作为诊断疾病的依据()4.稳态的动态变化与机体的正常代谢有关()5.内环境的稳态是机体通过调节作用使各个器官、系统协调活动的结果()6.由于机体具有调节能力,所以无论环境的变化多么剧烈,都不会破坏内环境的稳态()答案 1.√2× 3.√ 4.√ 5.√ 6.×|科学思维|★稳态并不是固定不变的绝对稳定,而是在一定范围内不断变化的相对稳定。

高中生物必修三第一二章节知识点整理必修3《稳态与环境》知识梳理(仅供参考,以教材为蓝本)第一单元 人体的内环境和稳态第二章 生物个体的稳态 第一节 人体的稳态一、稳态的生理意义 1、内环境:,(1)单细胞生物一般生活在水中,通过细胞膜直接与外界环境进行物质交换和能量转换。

(2)体液的组成:(3)内环境:①概念:相对于人体生活的外界环境,细胞外液称为内环境。

练习:写出下列细胞所处的内环境。

(1)组织细胞:组织液 (2)血细胞:血浆(3)毛细血管壁细胞:血浆、组织液 (4)毛细淋巴管壁细胞:淋巴、组织液(5)淋巴细胞和吞噬细胞:淋巴、血浆。

组织血浆淋巴 细胞细胞体液 (内②主要组成之间的关系:(如上图)2、稳态(1)概念:在神经—体液—免疫调节下,机体会对内环境的各种变化做出相应的调整,使得内环境的温度,渗透压、酸碱度及各种化学成分保持相对稳定的状态,称为稳态。

(2)调节机制目前认为:神经—体液—免疫调节网络是机体维持稳态的主要调节机制。

(4)意义:维持内环境在一定范围内的稳态是生命活动正常进行的必要条件。

第二单元生命活动的调节第一节通过神经系统的调节一、人体的神经调节1、神经系统(1)组成:中枢神经系统:包括位于颅腔中的脑(大脑、小脑和脑干)和脊柱椎管内的脊髓。

周围神经系统:包括从脑和脊髓发出的遍布全身的神经。

(2)基本单位——神经元①结构:由细胞体、树突(短)、轴突(长)构成。

(轴突和树突称为神经纤维。

神经纤维末端的细小分支称为神经末梢。

)②功能:接受刺激、产生兴奋,并传导兴奋。

③种类:传入(感觉)神经元、传出(运动)神经元、中间(联络)神经元2、神经调节的基本方式——反射是指在中枢神经系统参与下,动物体或人体对内外环境变化作出的规律性应答。

3、完成反射的结构基础——反射弧感受器:感觉神经末稍传入神经神经中枢:在脑和脊髓的灰质中,功能相同的神经元细胞体汇集在一起构成的调节人体某些生理活动的结构。

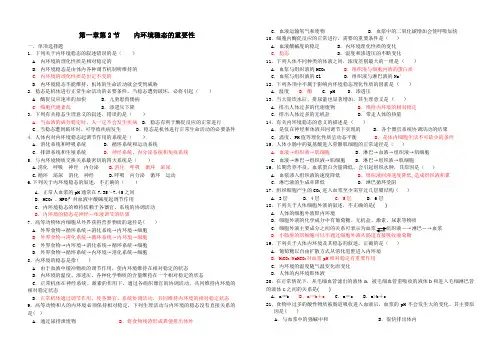

第一章第2节内环境稳态的重要性一.单项选择题1.下列关于内环境稳态的叙述错误的是()A.内环境的理化性质是相对稳定的B.内环境稳态是由体内各种调节机制所维持的C.内环境的理化性质是恒定不变的D.内环境稳态不能维持,机体的生命活动就会受到威胁2.稳态是机体进行正常生命活动的必要条件,当稳态遭到破坏,必将引起()A.酶促反应速率的加快 B.儿童患佝偻病C.细胞代谢紊乱 D.渗透压下降3.下列有关稳态生理意义的叙述,错误的是()A.当血液的成分稳定时,人一定不会发生疾病 B.稳态有利于酶促反应的正常进行C.当稳态遭到破坏时,可导致疾病发生 D.稳态是机体进行正常生命活动的必要条件4.人体内对内环境稳态起调节作用的系统是()A.消化系统和呼吸系统 B.循环系统和运动系统C.排泄系统和生殖系统D.神经系统、内分泌系统和免疫系统5.与内环境物质交换关系最密切的四大系统是()A.消化呼吸神经内分泌B.消化呼吸循环泌尿C.循环泌尿消化神经D.呼吸内分泌循环运动6.下列关于内环境稳态的叙述,不正确...的()A.正常人血浆的pH通常在7.35~7.45之间B.HCO3-、HPO42-对血液中酸碱度起调节作用C.内环境稳态的维持依赖于各器官、系统的协调活动D.内环境的稳态是神经—体液调节的结果7.高等动物体内细胞从外界获得营养物质的途径是( )A.外界食物→循环系统→消化系统→内环境→细胞B.外界食物→消化系统→循环系统→内环境→细胞C.外界食物→内环境→消化系统→循环系统→细胞D.外界食物→循环系统→内环境→消化系统→细胞8.内环境的稳态是指( )A.由于血液中缓冲物质的调节作用,使内环境维持在相对稳定的状态B.内环境的温度、渗透压、各种化学物质的含量维持在一个相对稳定的状态C.正常机体在神经系统、激素的作用下,通过各组织器官的协调活动,共同维持内环境的相对稳定状态D.正常机体通过调节作用,使各器官、系统协调活动,共同维持内环境的相对稳定状态9.高等动物和人的内环境必须保持相对稳定,下列生理活动与内环境的稳态没有直接关系的是( )A.通过尿排泄废物B.将食物残渣形成粪便排出体外C.血液运输氧气和废物 D.血浆中的二氧化碳增加会使呼吸加快10.细胞内酶促反应的正常进行,需要的重要条件是()A.血液酸碱度的稳定B.内环境理化性质的变化C.稳态D.温度和渗透压的不断变化11.下列人体不同种类的体液之间,浓度差别最大的一组是( )A.血浆与组织液的HCO-3 B.组织液与细胞内液的蛋白质C.血浆与组织液的Cl- D.组织液与淋巴液的Na+12.下列各项中不属于影响内环境稳态理化性质的因素是 ( )A.温度 B.酶 C.pH D.渗透压13.当大量饮水后,排尿量也显著增加,其生理意义是 ( )A.排出人体过多的代谢废物B.维持内环境的相对稳定C.排出人体过多的无机盐D.带走人体的热量14.有关内环境稳态的意义的描述是 ( )A.是仅在神经和体液共同调节下实现的 B.各个器官系统协调活动的结果C.温度、PH值等理化性质呈动态平衡D.是体内细胞生活不可缺少的条件15.人体小肠中的氨基酸进入骨骼肌细胞的正常途径是()A.血液→组织液→肌细胞 B.淋巴→血液→组织液→肌细胞C.血液→淋巴→组织液→肌细胞 D.淋巴→组织液→肌细胞16.长期营养不良,血浆蛋白含量降低,会引起组织水肿,其原因是()A.血浆渗入组织液的速度降低B.组织液回渗速度降低,造成组织液积累C.淋巴液的生成率降低D.淋巴循环受阻17.组织细胞产生的CO2,进入血浆至少需穿过几层膜结构()A.3层 B.4层C.5层 D.6层18.下列关于人体细胞外液的叙述,不正确的是()A.人体的细胞外液即内环境B.细胞外液的化学成分中有葡萄糖、无机盐、激素、尿素等物质C.细胞外液主要成分之间的关系可表示为血浆组织液―→淋巴―→血浆D.小肠壁的肌细胞可以不通过细胞外液从肠道直接吸收葡萄糖19.下列关于人体内环境及其稳态的叙述,正确的是()A.葡萄糖以自由扩散方式从消化道腔进入内环境B.H2CO3/NaHCO3对血浆pH相对稳定有重要作用C.内环境的温度随气温变化而变化D.人体的内环境即体液20.在正常情况下,从毛细血管滤出的液体a,被毛细血管重吸收的液体b和进入毛细淋巴管的液体c之间的关系是()A.a=b B.a=b+c C.a=c D.a>b+c21.食物中过多的酸性物质被肠道吸收进入血液后,血浆的pH不会发生大的变化。

课后强化演练第一章第2节内环境稳态的重要性一、选择题1.(2012·潍坊质检)下列有关人体稳态与调节的叙述,正确的是()A.维持稳态依赖于机体神经—体液的调节网络B.内环境渗透压大小主要取决于水和无机盐C.正常人体内内环境稳态是固定不变的D.由内环境的成分可推知某种疾病的发病风险解析:维持稳态依赖于机体的神经—体液—免疫调节网络;内环境渗透压大小主要来源于Na+和Cl-;正常人体内其内环境的稳态是处于动态平衡之中,而不是固定不变的;内环境成分的变化意味着稳态失衡,可推知某种疾病的发病风险。

答案:D2.关于人体内环境稳态的叙述,不正确的是()A.如果给某人注射质量分数9%的NaCl溶液200 mL,此人尿量将增多B.内环境的稳态是指内环境的温度、渗透压、酸碱度及各种化学成分保持相对稳定的状态C.血浆、组织液和淋巴是体内细胞直接生存的液体环境,构成了人体的内环境D.神经—体液—免疫调节网络是机体维持稳态的主要调节机制解析:血浆正常渗透压与质量分数0.9%的NaCl溶液所产生的渗透压相等,而9%的NaCl 溶液为血浆的高渗溶液,注射后,血浆渗透压升高,尿量减少。

答案:A3.刚进入西藏的上海援藏干部,对高原缺氧环境所产生的生理反应是()①造血功能增强,红细胞数目增多②呼吸频率加快③细胞大多利用无氧呼吸获得能量④心率加快A.①③B.①②C.②③D.②④解析:西藏空气稀薄,O2含量低。

在这样的环境中,要维持内环境O2含量的稳定,机体呼吸系统、循环系统会发生相应反应,呼吸频率加快、心率加快,加快O2从外界环境进入机体内环境的速度。

答案:D4.在血液生化六项检查的化验单上,每种成分的参考值即正常值都有一个变化范围,对此,不正确的理解是()A.内环境稳态不是恒定的,可在一定范围内波动B.内环境稳态是一种动态的、相对的稳定状态C.年龄、性别等个体差异会导致内环境的成分存在差异D.该变化范围主要考虑了化验结果的误差解析:血液的生化指标能反映机体的健康状况,但都有一个变化范围,一方面是因为个体差异,另一方面,同一个体内环境的稳态也是动态的、相对的;科学来不得半点马虎,医学化验更应当高度精确,血检指标的正常值的变化范围反映的是群体内环境的状态,与化验的“误差”无关。

高中生物人教版必修3篇一:新课标人教版高中生物必修三知识点归纳新课标人教版高中生物必修三知识点归纳第一章人体的内环境与稳态第一节细胞生活的环境一、应该牢记的知识点1、水生单细胞生物直接与水进行物质交换。

从水中获得氧和养料,向水中排放代谢废物。

如草履虫。

2、体液:指多细胞生物体内以水为基础的液体。

也是人体内液体的总称。

包括细胞内液和细胞外液。

3、细胞内液:指细胞内的液体。

包括细胞质基质、细胞核基质、细胞器基质。

4、细胞外液:指存体内在于细胞外的液体。

包括血浆、组织液、淋巴。

5、血浆:指血液中的液体部分。

是血细胞生活的内环境。

主要含有水、无机盐、血浆蛋白、血糖、抗体、各种代谢废物。

6、组织液:指体内存在于组织细胞间隙的液体。

成分与血浆相近。

是组织细胞生活的内环境。

7、淋巴:指存在于淋巴管内的液体。

是淋巴细胞的生活的内环境。

8、内环境:是指人体的细胞外液所构成的体内细胞生活的液体环境。

内环境就是细胞外液,是体内细胞与外界环境进行物质交换的媒介。

9、非蛋白氮:是非蛋白质类含氮化合物的总称,是蛋白质的代谢产物,包括尿素、尿酸、肌酸肌苷、氨基酸、多肽、胆红素和氨等。

10、细胞外液理化性质的三个主要方面:渗透压、酸碱度和温度。

11、渗透压:⑴、指溶液中溶质微粒对水的吸引力。

⑵、溶液渗透压的大小与单位体积溶液中溶质微粒的数目成正比。

⑶、血浆渗透压主要与血浆中无机盐、蛋白质的含量有关。

⑷、细胞外液渗透压的90%以上来源于Na+和Cl—。

⑸、内环境渗透压的稳定程度取决于肌体对水盐平衡的调节水平。

⑹、人的血浆渗透压约770Kpa,相当于细胞内液渗透压。

12、正常人体内环境的酸碱度:⑴、血浆接近中性,PH在7.35——7.45之间⑵、内环境PH 能维持相对稳定是因为缓冲物质的存在。

13、人体细胞外液温度一般维持在37°C左右。

二、应会知识点1、细胞液:特指植物细胞液泡内液体。

2、内环境PH值维持稳定的调节:⑴、缓冲物质:指血液中含有的成对的具有缓冲作用的物质。

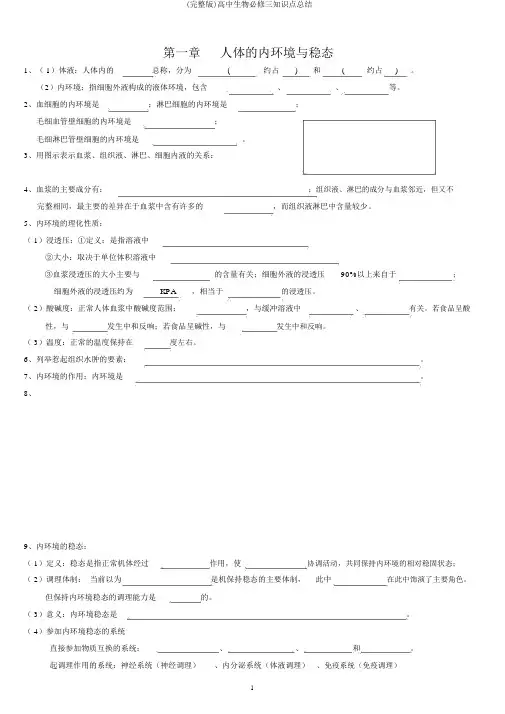

第一章人体的内环境与稳态1、( 1)体液:人体内的总称,分为(约占)和(约占)。

(2)内环境:指细胞外液构成的液体环境,包含、、等。

2、血细胞的内环境是;淋巴细胞的内环境是;毛细血管壁细胞的内环境是;毛细淋巴管壁细胞的内环境是。

3、用图示表示血浆、组织液、淋巴、细胞内液的关系:4、血浆的主要成分有:;组织液、淋巴的成分与血浆邻近,但又不完整相同,最主要的差异在于血浆中含有许多的,而组织液淋巴中含量较少。

5、内环境的理化性质:( 1)浸透压:①定义:是指溶液中②大小:取决于单位体积溶液中③血浆浸透压的大小主要与的含量有关;细胞外液的浸透压90%以上来自于;细胞外液的浸透压约为KPA,相当于的浸透压。

( 2)酸碱度:正常人体血浆中酸碱度范围:,与缓冲溶液中、有关。

若食品呈酸性,与发生中和反响;若食品呈碱性,与发生中和反响。

( 3)温度:正常的温度保持在度左右。

6、列举惹起组织水肿的要素:。

7、内环境的作用:内环境是。

8、9、内环境的稳态:( 1)定义:稳态是指正常机体经过作用,使协调活动,共同保持内环境的相对稳固状态;( 2)调理体制:当前以为是机保持稳态的主要体制,此中在此中饰演了主要角色。

但保持内环境稳态的调理能力是的。

( 3)意义:内环境稳态是。

( 4)参加内环境稳态的系统直接参加物质互换的系统:、、和。

起调理作用的系统:神经系统(神经调理)、内分泌系统(体液调理)、免疫系统(免疫调理)第二章第一节经过神经系统的调理1.神经调理的基本方式:;反射的构造基础:;反射弧由五部分构成;此中效应器是指。

2.反射发生的条件:。

3.喜悦是指某些组织(神经组织)或细胞感觉外界刺激后由相对变成明显的的过程。

4.喜悦在神经纤维上的传导:( 1)形式:以的形式沿着神经纤维传导的,这类电信号也叫;( 2)过程:①未受刺激时: 神经纤维处的电位为电位,表现为,形成原由:;②受刺激时 : 产生电位,表现为,形成原由:。

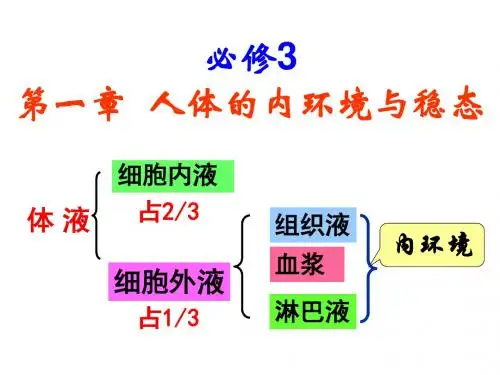

高中生物必修三基础知识清单高中生物必修3复双基知识清单第一章:人体的内环境与稳态1、体液是指体内的液体,包括细胞内液和细胞外液。

细胞外液又包括血浆、淋巴、组织液等。

2、不同体液之间存在着密切的关系。

血浆通过毛细血管动脉端进入组织液,组织液再从毛细血管静脉端重新吸收进入血浆,而淋巴液则经过淋巴循环最终汇入血浆。

3、内环境是由细胞外液构成的液体环境,是细胞与外界环境进行物质交换的媒介。

4、组织液、淋巴和血浆的成分和含量相近但不完全相同,其中最主要的差别在于血浆中含有较多的蛋白质,而组织液和淋巴中蛋白质含量较少。

5、细胞外液的理化性质包括渗透压、酸碱度和温度。

渗透压指溶液中溶质微粒对水的吸引力,而细胞外液的渗透压主要来源于Na和Cl。

血浆的渗透压为770kPa,相当于细胞内液的渗透压。

血浆的酸碱度在7.35-7.45之间,可以通过调节HCO3-和HPO42-等物质来维持稳定。

6、稳态是指机体通过调节作用,使各个器官、系统协调活动,共同维持内环境的相对稳定的状态。

内环境稳态指的是内环境的成分和理化性质都处于动态平衡中。

内环境稳态的调节机制包括神经、体液和免疫调节。

7、内环境稳态的维持是机体进行正常生命活动的必要条件。

不同系统对内环境稳态的维持有不同的贡献,直接参与物质交换的系统包括消化、呼吸、循环和泌尿系统,而间接参与调节的系统包括神经系统、内分泌系统和免疫系统。

人体稳态调节能力是有一定限度的,同时调节也是相对的。

第二章:动物和人体生命活动的调节第一节神经调节一、神经调节的结构基础和反射1、神经调节的基本方式是反射,而反射的结构基础是反射弧。

2、反射是指感受器接受刺激,产生兴奋,通过传入神经传到神经中枢,对兴奋进行分析和综合,新的兴奋通过传出神经到达效应器并作出应答的过程。

3、效应器是指传出神经末梢及其所支配的肌肉或腺体。

反射活动必须经过完整的反射弧才能实现,如果反射弧中的任何环节受损,反射就无法完成。

第一章人体的内环境与稳态一、细胞的生存环境:1、单细胞直接与外界环境进行物质交换2、多细胞动物通过内环境作媒介进行物质交换细胞外液主要是血浆、淋巴、组织液,又称内环境(是细胞与外界环境进行物质交换的媒介)其中血细胞的内环境是血浆淋巴细胞的内环境是淋巴毛细血管壁的内环境是血浆、组织液毛细淋巴管的内环境是淋巴、组织液3、组织液、淋巴的成分与含量与血浆相近,但又完全不相同,最主要的差别在于血浆中含有较多的蛋白质,而组织液淋巴中蛋白质含量较少。

4、内环境的理化性质:渗透压,酸碱度,温度等相对稳定①血浆渗透压大小主要与无机盐、蛋白质含量有关;无机盐中Na+、Cl-占优势细胞外液渗透压约为770kpa 相当于细胞内液渗透压;②正常人的血浆近中性,PH为7.35-7.45与HCO3-、HPO42-等离子有关;③人的体温维持在370C 左右(一般不超过10C )。

二、内环境稳态的重要性:1、稳态是指正常机体通过调节作用,使各个器官系统协调活动,共同维持内环境的相对稳定状态。

①稳态的基础是各器官系统协调一致地正常运行②调节机制:神经-体液-免疫③稳态相关的系统:消化、呼吸、循环、泌尿系统④维持内环境稳态的调节能力是有限的,若外界环境变化过于剧烈或人体自身调节能力出现障碍时内环境稳态会遭到破坏2、内环境稳态的意义:机体进行正常生命活动的必要条件第二章动物和人体生命活动的调节一、神经调节:1、神经调节的结构基础:神经系统2、神经调节基本方式:反射反射的结构基础:反射弧反射弧组成:感受器—传入神经—神经中枢—传出神经—效应器3、兴奋是指某些组织(神经组织)或细胞感受外界刺激后由相对静止状态变为显著的活跃状态的过程。

4、兴奋在神经纤维上的传导:细胞体神经系统的结构功能单位:神经元突起树突轴突神经纤维以电信号的形式沿着神经纤维的传导是双向的;静息时膜内为负,膜外为正;兴奋时膜内为正,膜外为负,兴奋的传导以膜内传导为标准。

5、兴奋在神经元之间的传递——突触①突触的结构突触前膜由轴突末梢膨大的突触小体的膜突触间隙突触后膜细胞体的膜树突的膜②突触小体中有突触小泡,突触小泡中有神经递质,神经递质只能由突触前膜释放到突触后膜,所以是单向传递。

(完整版)高中生物必修一必修二必修三知识点总结高中生物学业水平测试知识点归纳必修(1)分子与细胞第一章走近细胞第一节从生物圈到细胞一、相关概念细胞:是生物体结构和功能的基本单位。

除了病毒以外,所有生物都是由细胞构成的。

细胞是地球上最基本的生命系统生命系统的结构层次:细胞→组织→器官→系统(植物没有系统)→个体→种群→群落→生态系统→生物圈(P5)二、病毒的相关知识:1、病毒是一类没有细胞结构的生物体。

主要特征:①、个体微小,一般在10~30nm之间,大多数必须用电子显微镜才能看见;②、仅具有一种类型的核酸,DNA或RNA,没有含两种核酸的病毒;③、专营细胞内寄生生活;④、结构简单,一般由核酸(DNA或RNA)和蛋白质外壳所构成。

2、根据寄生的宿主不同,病毒可分为动物病毒、植物病毒和细菌病毒(即噬菌体)三大类。

根据病毒所含核酸种类的不同分为DNA病毒和RNA病毒。

3、常见的RNA病毒有:SARS病毒、人类免疫缺陷病毒(HIV)[引起艾滋病(AIDS)]、烟草花叶病毒等。

第二节细胞的多样性和统一性一、细胞种类:根据细胞内有无以核膜为界限的细胞核,把细胞分为原核细胞和真核细胞二、原核细胞和真核细胞的比较:(P8)1、原核细胞:细胞较小,无核膜、无核仁,没有成形的细胞核;遗传物质(一个环状DNA分子)集中的区域称为拟核;没有染色体,DNA不与蛋白质结合,;细胞器只有核糖体;有细胞壁,成分与真核细胞不同。

2、真核细胞:细胞较大,有核膜、有核仁、有成形的细胞核;有一定数目的染色体(DNA与蛋白质结合而成);一般有多种细胞器(如线粒体、叶绿体,内质网等)。

3、原核生物:由原核细胞构成的生物。

如:蓝藻(包括蓝球藻、颤藻和、念珠藻及发菜)、细菌(如硝化细菌、乳酸菌、大肠杆菌、肺炎双球菌)、放线菌、支原体等都属于原核生物。

4、真核生物:由真核细胞构成的生物。

如动物(草履虫、变形虫)、植物、真菌(酵母菌、霉菌、磨菇等食用菌)等。