2016年自然生态环境

- 格式:pdf

- 大小:279.18 KB

- 文档页数:5

湖北省环境保护条例(2016年)文章属性•【制定机关】湖北省人大及其常委会•【公布日期】2016.12.01•【字号】•【施行日期】2016.12.01•【效力等级】省级地方性法规•【时效性】失效•【主题分类】环境保护综合规定正文湖北省环境保护条例(1994年12月2日湖北省第八届人民代表大会常务委员会第十次会议通过根据1997年12月3日湖北省第八届人民代表大会常务委员会第三十一次会议《关于依照〈中华人民共和国行政处罚法〉修订我省部分地方性法规的决定》第一次修正根据2016年12月1日湖北省第十二届人民代表大会常务委员会第二十五次会议《关于集中修改、废止部分省本级地方性法规的决定》第二次修正)目录第一章总则第二章环境监督管理第三章防治环境污染和其他公害第四章保护和改善生活、生态环境第五章法律责任第六章附则第一章总则第一条为保护和改善生活环境、生态环境,防治环境污染和其他公害,保障人体健康,促进经济和社会发展,根据《中华人民共和国环境保护法》及有关法律、法规,结合本省实际,制定本条例。

第二条本条例所称环境,是指影响人类生存和发展的各种天然的和经过人工改造的自然因素的总体,包括大气、水、土地、矿藏、森林、草原、野生生物、自然遗迹、人文遗迹、自然保护区、风景名胜区、城市和乡村等。

第三条凡在本省行政区域内的单位和个人,必须遵守本条例。

第四条环境保护实行全面规划、合理布局、预防为主、防治结合、综合整治、化害为利和谁污染谁治理、谁破坏谁恢复的原则。

坚持环境保护与经济建设、城乡建设同步规划、同步实施、同步发展的方针,实现经济效益、社会效益、环境效益的统一。

第五条县(含县级市,下同)以上人民政府对本行政区域内的环境质量负责,实行行政首长环境保护目标责任制,定期向同级人民代表大会或其常务委员会报告环境保护工作。

各级人民政府应当加强环境保护科学技术的研究、开发和推广运用;支持发展环境保护产业;重视环境保护的宣传教育,提高全民环境意识和环境保护法制观念;对环境保护做出显著成绩的单位和个人给予表彰和奖励。

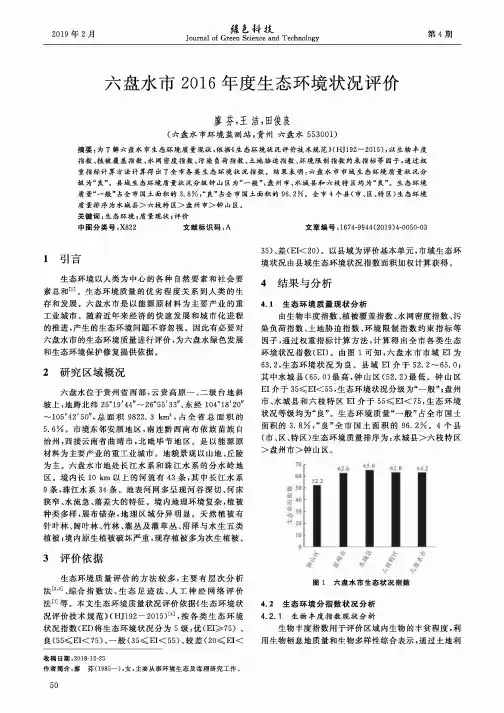

2019年2月m i tJournal of Green Science and Technology第4期图1六盘水市生态状况指数4.2生态环境分指数状况分析4.2.1 生物丰度指数现状分析生物丰度指数用于评价区域内生物的丰贫程度,利 用生物栖息地质量和生物多样性综合表示,通过土地利4结果与分析4.1生态环境质置现状分析由生物丰度指数、植被覆盖指数、水网密度指数、污染负荷指数、土地胁迫指数、环境限制指数约束指标等因子,通过权重指标计算方法,计算得出全市各类生态 环境状况指数(EI )。

由图1可知,六盘水市市域E I 为63.2,生态环境状况为良。

县域E I 介于52. 2〜65. 0; 其中水城县(65.0)最高,钟山区(52.2)最低。

钟山区E I 介于35<EI <55,生态环境状况分级为“一般”;盘州市、水城县和六枝特区E I 介于55<EI <75,生态环境状况等级均为“良”。

生态环境质量“一般”占全市国土 面积的3.8%,“良”全市国土面积的96. 2%。

4个县 (市、区、特区)生态环境质量排序为:水城县>六枝特区 >盘州市 >钟山区。

生态环境以人类为中心的各种自然要素和社会要素总和[1]。

生态环境质量的优劣程度关系到人类的生 存和发展。

六盘水市是以能源原材料为主要产业的重 工业城市。

随着近年来经济的快速发展和城市化进程 的推进,产生的生态环境问题不容忽视。

因此有必要对六盘水市的生态环境质量进行评价,为六盘水绿色发展 和生态环境保护修复提供依据。

2研究区域概况六盘水位于贵州省西部,云贵高原一、二级台地斜坡上,地跨北纬 25°19'44〃〜26°55'33"、东经 104°18'20" 〜105°4240",总面积9822. 3 km 2,占全省总面积的5. 6%。

第五节中国区域生态环境问题及其防治途径中国生态环境问题的区域性特点———-—-- 情景导入先思考 -———-——“三北”地区历史上曾是森林茂密、草原肥美的富庶之地,由于种种人为和自然力的作用,这里的植被遭到破坏,土地沙漠化、水土流失十分严重。

区域内分布着八大沙漠、四大沙地,沙漠、戈壁和沙漠化土地总面积达149万平方千米,从新疆一直延伸到黑龙江,形成了一条万里风沙线。

风沙危害、水土流失和干旱所带来的生态危害严重制约着“三北”地区的经济和社会发展.思考探究:我国主要的生态环境问题有哪些?提示:森林破坏、水土流失、土地荒漠化、盐碱化等。

———————基础知识要记牢——————-一、类型多样错误!二、产生原因1.中国地域广大,各地气候和地势的差别明显,形成了众多的生态系统。

2.由于自然和人为原因,在不同生态系统背景下产生了不同的生态环境问题。

-——————重点难点掌握好—-——-——一、中国生态环境问题的现状及其形成原因二、中国生态环境问题的区域性特点南方亚热带丘陵地区亚热带丘陵,降水丰富亚热带的横断山区、云贵高原土壤侵蚀,森林破坏严重,物种灭绝和多样性锐减亚热带丘陵山地地区,地质条件复杂人民生活贫穷,过垦、过伐严重青藏高原土壤侵蚀,草地退化高寒地区,生态十分脆弱受气候变化和人为活动的影响-——-———应用体验不可少———--——(天津高考)下图是我国“十二五"中规划的生态功能区(以保护林草、湿地和生物多样性等为主的区域)分布图。

结合图文材料,回答1~2题。

1.对下列各组生态功能区自然环境共同特点的描述,符合实际的是( )A.ab-草原广布、温差大B.bf-地表崎岖、降水少C.ce—光照充足、风沙小D.dg—气候湿润、林地多2.下列生态功能区中,规划目的以保护湿地、涵养水源为主的是( )A.c B.dC.e D.f解析:1.D 2.C 第1题,由图可知,a、b生态功能区位于我国西北内陆地区,这些地区气候的大陆性强,温差大,降水少,草原较少;b生态功能区位于河西走廊,地表并不崎岖;f 生态功能区位于东部季风区,受夏季风的影响,降水并不少;c、e生态功能区的晴天多,光照充足,但c地区多风沙;d生态功能区位于东北北部山区,g生态功能区位于东南丘陵地区,两地区气候都较湿润,且都是我国森林的主要分布区。

国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知文章属性•【制定机关】国务院•【公布日期】2016.11.24•【文号】国发〔2016〕65号•【施行日期】2016.11.24•【效力等级】国务院规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】环境保护综合规定正文国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知国发〔2016〕65号各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构:现将《“十三五”生态环境保护规划》印发给你们,请认真贯彻实施。

国务院2016年11月24日“十三五”生态环境保护规划目录第一章全国生态环境保护形势第一节生态环境保护取得积极进展第二节生态环境是全面建成小康社会的突出短板第三节生态环境保护面临机遇与挑战第二章指导思想、基本原则与主要目标第一节指导思想第二节基本原则第三节主要目标第三章强化源头防控,夯实绿色发展基础第一节强化生态空间管控第二节推进供给侧结构性改革第三节强化绿色科技创新引领第四节推动区域绿色协调发展第四章深化质量管理,大力实施三大行动计划第一节分区施策改善大气环境质量第二节精准发力提升水环境质量第三节分类防治土壤环境污染第五章实施专项治理,全面推进达标排放与污染减排第一节实施工业污染源全面达标排放计划第二节深入推进重点污染物减排第三节加强基础设施建设第四节加快农业农村环境综合治理第六章实行全程管控,有效防范和降低环境风险第一节完善风险防控和应急响应体系第二节加大重金属污染防治力度第三节提高危险废物处置水平第四节夯实化学品风险防控基础第五节加强核与辐射安全管理第七章加大保护力度,强化生态修复第一节维护国家生态安全第二节管护重点生态区域第三节保护重要生态系统第四节提升生态系统功能第五节修复生态退化地区第六节扩大生态产品供给第七节保护生物多样性第八章加快制度创新,积极推进治理体系和治理能力现代化第一节健全法治体系第二节完善市场机制第三节落实地方责任第四节加强企业监管第五节实施全民行动第六节提升治理能力第九章实施一批国家生态环境保护重大工程第十章健全规划实施保障措施第一节明确任务分工第二节加大投入力度第三节加强国际合作第四节推进试点示范第五节严格评估考核第一章全国生态环境保护形势党中央、国务院高度重视生态环境保护工作。

附件生态保护红线划定指南环境保护部国家发展改革委2017年5月目录1适用范围 (6)2编制依据 (6)3术语和定义 (8)4划定原则 (9)4.1科学性原则 (9)4.2整体性原则 (9)4.3协调性原则 (10)4.4动态性原则 (10)5管控要求 (10)6划定工作程序 (11)6.1制定工作方案和技术方案 (11)6.2开展划定工作 (11)6.3各省(区、市)方案上报与审核 (11)6.4方案批准与发布 (12)7划定技术流程 (12)7.1开展科学评估 (12)7.2校验划定范围 (14)7.3确定红线边界 (15)7.4形成划定成果 (16)7.5开展勘界定标 (16)8命名与编码 (18)8.1命名 (18)8.2编码 (18)9成果要求 (19)9.1文本 (19)9.2图件 (19)9.3登记表 (20)9.4台账数据库 (20)9.5技术报告 (20)10附则 (20)附录A生态系统服务功能重要性评估方法 (21)附录B生态环境敏感性评估方法 (42)附录C生态保护红线综合制图 (51)附录D生态保护红线汇总表 (54)附录E生态保护红线登记表 (55)附录F生态保护红线划定技术报告编写大纲 (56)为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,落实《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》(以下简称《若干意见》),指导全国生态保护红线划定工作,保障国家生态安全,制定本指南。

1适用范围本指南适用于中华人民共和国陆地国土空间生态保护红线的划定。

2编制依据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国水土保持法》《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国水法》《中华人民共和国草原法》《中华人民共和国防沙治沙法》《中华人民共和国森林法》《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》(中发〔2015〕12号)《生态文明体制改革总体方案》(中发〔2015〕25号)《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》(厅字〔2017〕2号)《国务院关于印发全国主体功能区规划的通知》(国发〔2010〕46号)《国务院关于印发全国国土规划纲要(2016—2030年)的通知》(国发〔2017〕3号)《国务院办公厅关于印发湿地保护修复制度方案的通知》(国办〔2016〕89号)《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》(国发〔2016〕65号)《国务院关于全国水土保持规划(2015—2030年)的批复》(国函〔2015〕160号)《国务院关于全国重要江河湖泊水功能区划(2011—2030年)的批复》(国函〔2011〕167号)《国务院关于全国林地保护利用规划纲要(2010—2020年)的批复》(国函〔2010〕69号)《国务院关于印发全国土地利用总体规划纲要(2006-2020年)的通知》(国发〔2008〕33号)《关于印发全国土地利用总体规划纲要(2006-2020年)调整方案的通知》(国土资发〔2016〕67号)《水利部关于印发全国重要饮用水水源地名录(2016年)的通知》(水资源函〔2016〕383号)《农业部关于印发全国草原保护建设利用总体规划的通知》(农计发〔2007〕11号)《关于印发全国生态功能区划(修编版)的公告》(环境保护部中国科学院公告2015年第61号)GB/T2260中华人民共和国行政区划代码GB/T12343国家基本比例尺地图编绘规范GB/T13923基础地理信息要素分类与代码GB/T21010-2007土地利用现状分类HJ/T338饮用水水源保护区划分技术规范SL190土壤侵蚀分类分级标准CH/T9005基础地理信息数据库基本规定3术语和定义生态保护红线:指在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域,是保障和维护国家生态安全的底线和生命线,通常包括具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域,以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域。

2016年新环保法全文条例环保法全文第一章总则第一条为保护和改善环境,防治污染和其他公害,保障公众健康,推进生态文明建设,促进经济社会可持续发展,制定本法。

第二条本法所称环境,是指影响人类生存和发展的各种天然的和经过人工改造的自然因素的总体,包括大气、水、海洋、土地、矿藏、森林、草原、湿地、野生生物、自然遗迹、人文遗迹、自然保护区、风景名胜区、城市和乡村等。

第三条本法适用于中华人民共和国领域和中华人民共和国管辖的其他海域。

第四条保护环境是国家的基本国策。

国家采取有利于节约和循环利用资源、保护和改善环境、促进人与自然和谐的经济、技术政策和措施,使经济社会发展与环境保护相协调。

第五条环境保护坚持保护优先、预防为主、综合治理、公众参与、损害担责的原则。

第六条一切单位和个人都有保护环境的义务。

地方各级人民政府应当对本行政区域的环境质量负责。

企业事业单位和其他生产经营者应当防止、减少环境污染和生态破坏,对所造成的损害依法承担责任。

公民应当增强环境保护意识,采取低碳、节俭的生活方式,自觉履行环境保护义务。

第七条国家支持环境保护科学技术研究、开发和应用,鼓励环境保护产业发展,促进环境保护信息化建设,提高环境保护科学技术水平。

第八条各级人民政府应当加大保护和改善环境、防治污染和其他公害的财政投入,提高财政资金的使用效益。

第九条各级人民政府应当加强环境保护宣传和普及工作,鼓励基层群众性自治组织、社会组织、环境保护志愿者开展环境保护法律法规和环境保护知识的宣传,营造保护环境的良好风气。

教育行政部门、学校应当将环境保护知识纳入学校教育内容,培养学生的环境保护意识。

新闻媒体应当开展环境保护法律法规和环境保护知识的宣传,对环境违法行为进行舆论监督。

第十条国务院环境保护主管部门,对全国环境保护工作实施统一监督管理;县级以上地方人民政府环境保护主管部门,对本行政区域环境保护工作实施统一监督管理。

县级以上人民政府有关部门和军队环境保护部门,依照有关法律的规定对资源保护和污染防治等环境保护工作实施监督管理。

2016年世界自然保护联盟红色名录2016年世界自然保护联盟(IUCN)发布了最新的红色名录,该名录对全球濒危物种进行了全面评估和分类。

根据该名录,全球有多达0种动植物被列为濒危、受威胁或灭绝,这一数字令人深感忧虑。

本文将对该名录中的一些重要内容进行介绍,以引起读者对于自然保护的关注和重视。

1. 红色名录的意义红色名录是世界自然保护联盟的核心产品之一,它是对全球濒危物种进行评估和分类的权威指南。

红色名录的发布不仅可以准确反映出全球自然生态系统的健康状况,也可以提醒人们对于自然资源的合理利用和保护。

红色名录也为各国政府和环保组织提供了重要的参考依据,促进了全球自然资源的可持续利用和保护。

2. 红色名录的评估标准红色名录将物种分为五个不同的等级,即无危、近危、易危、濒危和极危。

这些等级是根据全球对于各类生物种裙数量和分布的调查数据,经过专家评估和科学论证而确定的。

对于处于濒危和极危等级的物种,需要采取更加积极的保护措施,以避免它们的灭绝和栖息地的破坏。

3. 红色名录中的一些重要物种在2016年的红色名录中,有一些重要的物种被列为濒危或极危,其中包括大熊猫、白腹鹤、西藏羚羊、东北虎等。

这些动植物的濒危状态不仅对于它们的生存构成了严重威胁,也反映出了人类对于自然资源的过度开发和恶化环境的影响。

对于这些濒危物种的保护工作已经成为全球自然保护工作的重点内容之一。

4. 红色名录中的全球性挑战在红色名录中,全球气候变化、生态系统破坏、非法狩猎和捕捞、疾病传播等因素被认为是导致濒危物种增加的主要原因。

这些全球性问题需要全球范围的合作和协调,各国政府和环保组织需要共同努力,采取积极有效的措施,才能更好地保护地球上的生物多样性和生态平衡。

5. 红色名录对于我国的影响作为世界上人口最多的国家,我国的生态环境和自然资源面临着巨大的挑战。

从红色名录中可以看出,我国的一些重要物种,如大熊猫、华南虎、华南豚等,都被列为濒危或极危。

2015-2016年强厄尔尼诺过程及其对全球和中国气候的主要影响2015/2016年强厄尔尼诺过程及其对全球和中国气候的主要影响引言:自从人类开始关注气候变化以来,科学家们一直在努力研究和理解造成气候变化的各种因素。

厄尔尼诺(El Niño)和拉尼娜(La Niña)现象是全球气候系统中最重要的自然变异之一。

其中,厄尔尼诺现象是指太平洋赤道东部海温异常升高和降雨模式的变化,具有全球范围内的影响。

而厄尔尼诺现象引起的气候异常对全球和中国的经济和社会都带来了不可忽视的影响。

本文将重点讨论2015/2016年强厄尔尼诺过程及其对全球和中国气候的主要影响。

第一部分:厄尔尼诺现象的原理和特征1.1 厄尔尼诺现象的定义厄尔尼诺现象是指赤道太平洋中东部海域温度的异常升高,导致赤道太平洋风场和降雨模式发生变化的现象。

1.2 强厄尔尼诺过程的特征2015/2016年的厄尔尼诺现象被认为是近几十年来最强烈的一次,其特征主要表现为太平洋赤道东部海温达到历史最高峰值,溫室气体引起的全球加暖加剧了该现象的程度。

第二部分:2015/2016年强厄尔尼诺对全球气候的影响2.1 亚太地区2.1.1 澳大利亚干旱和丛林火灾强厄尔尼诺使澳大利亚东北部干旱加剧,丛林火灾频发,造成了巨大的经济损失和生活质量下降。

2.1.2 东南亚洪涝和干旱厄尔尼诺导致了东南亚部分地区的降雨量剧增,引发了严重的洪涝灾害,同时也导致了其他地区的干旱和水资源不足的问题。

2.2 美洲地区2.2.1 美国暴风雪和飓风影响加剧强厄尔尼诺导致了美国西北部的异常暖冬以及南部海岸的飓风活动增加,给这些地区的居民和农业带来了巨大的影响。

2.2.2 拉丁美洲干旱和洪水厄尔尼诺引发了拉丁美洲地区的干旱灾害,同时也给部分地区带来了洪涝,对当地的农业和食品生产造成了严重的破坏。

第三部分:2015/2016年强厄尔尼诺对中国气候的影响3.1 南方地区的强降雨由于强厄尔尼诺的影响,中国南方地区降雨量明显增加,导致了洪涝灾害的发生,给当地居民生命财产带来了极大的损失。

环境保护部办公厅关于印发《生态环境大数据建设总体方案》的通知文章属性•【制定机关】环境保护部(已撤销)•【公布日期】2016.03.07•【文号】环办厅[2016]23号•【施行日期】2016.03.07•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】环境保护其他规定正文关于印发《生态环境大数据建设总体方案》的通知环办厅[2016]23号各省、自治区、直辖市环境保护厅(局),机关各部门,各派出机构、直属单位:为贯彻落实《国务院关于印发促进大数据发展行动纲要的通知》(国发〔2015〕50号)精神,积极开展生态环境大数据建设与应用工作,我部组织编制了《生态环境大数据建设总体方案》。

现印发给你们,请遵照执行。

生态环境大数据建设总体方案大数据是以容量大、类型多、存取速度快、应用价值高为主要特征的数据集合,正快速发展为对数量巨大、来源分散、格式多样的数据进行采集、存储和关联分析,从中发现新知识、创造新价值、提升新能力的新一代信息技术和服务业态。

全面推进大数据发展和应用,加快建设数据强国,已经成为我国的国家战略。

党中央、国务院高度重视大数据在推进生态文明建设中的地位和作用。

习近平总书记明确指出,要推进全国生态环境监测数据联网共享,开展生态环境大数据分析。

李克强总理强调,要在环保等重点领域引入大数据监管,主动查究违法违规行为。

国务院《促进大数据发展行动纲要》等文件要求推动政府信息系统和公共数据互联共享,促进大数据在各行业创新应用;运用现代信息技术加强政府公共服务和市场监管,推动简政放权和政府职能转变;构建“互联网+”绿色生态,实现生态环境数据互联互通和开放共享。

陈吉宁部长要求,大数据、“互联网+”等信息技术已成为推进环境治理体系和治理能力现代化的重要手段,要加强生态环境大数据综合应用和集成分析,为生态环境保护科学决策提供有力支撑。

目前,环境信息化存在体制机制不顺,基础设施和系统建设分散,应用“烟囱”和数据“孤岛”林立,业务协同和信息资源开发利用水平低,综合支撑和公众服务能力弱等突出问题,难以适应和满足新时期生态环境保护工作需求。

中华人民共和国海洋环境保护法(2016年修正)文章属性•【制定机关】全国人大常委会•【公布日期】2016.11.07•【文号】中华人民共和国主席令第五十六号•【施行日期】2016.11.07•【效力等级】法律•【时效性】已被修改•【主题分类】海洋环境保护正文中华人民共和国海洋环境保护法(1982年8月23日第五届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过 1999年12月25日第九届全国人民代表大会常务委员会第十三次会议修订根据2013年12月28日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议《关于修改<中华人民共和国海洋环境保护法>等七部法律的决定》第一次修正根据2016年11月7日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议《关于修改<中华人民共和国海洋环境保护法>的决定》第二次修正)目录第一章总则第二章海洋环境监督管理第三章海洋生态保护第四章防治陆源污染物对海洋环境的污染损害第五章防治海岸工程建设项目对海洋环境的污染损害第六章防治海洋工程建设项目对海洋环境的污染损害第七章防治倾倒废弃物对海洋环境的污染损害第八章防治船舶及有关作业活动对海洋环境的污染损害第九章法律责任第十章附则第一章总则第一条为了保护和改善海洋环境,保护海洋资源,防治污染损害,维护生态平衡,保障人体健康,促进经济和社会的可持续发展,制定本法。

第二条本法适用于中华人民共和国内水、领海、毗连区、专属经济区、大陆架以及中华人民共和国管辖的其他海域。

在中华人民共和国管辖海域内从事航行、勘探、开发、生产、旅游、科学研究及其他活动,或者在沿海陆域内从事影响海洋环境活动的任何单位和个人,都必须遵守本法。

在中华人民共和国管辖海域以外,造成中华人民共和国管辖海域污染的,也适用本法。

第三条国家在重点海洋生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等海域划定生态保护红线,实行严格保护。

国家建立并实施重点海域排污总量控制制度,确定主要污染物排海总量控制指标,并对主要污染源分配排放控制数量。

【法规标题】湖北省生态环境监测网络建设工作方案的通知(2016年发布)【发布部门】湖北省人民政府【发文字号】鄂政办发[2016]82号【适用区域】湖北省【发布时间】2016-10-21【生效时间】2016-10-21【关键词】其它生态管理【有效性】有效【更替信息】【注:此文档于2018年12月由一点通平台导出】湖北省生态环境监测网络建设工作方案的通知鄂政办发[2016]82号各市、州、县人民政府,省政府各部门:《湖北省生态环境监测网络建设工作方案》已经省政府同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。

2016年10月21日湖北省生态环境监测网络建设工作方案为贯彻落实《国务院办公厅关于印发〈生态环境监测网络建设方案〉的通知》(国办发〔2015〕56号)精神,加快建成统一、高效、权威的全省生态环境监测网络,制定本工作方案。

一、总体要求(一)指导思想。

全面贯彻落实党中央、国务院关于加强生态文明建设和环境保护工作的决策部署,围绕“全面设点、全省联网、自动预警、依法追责”的总体要求,建立与新时期环境监管执法和环境质量目标责任考核相适应的生态环境监测网络,形成政府主导、部门协同、社会参与、公众监督的生态环境监测新格局,为我省生态环境保护工作提供有力支撑和保障。

(二)工作目标。

到2020年,全省生态环境监测网络基本实现环境质量、重点污染源、生态状况监测全覆盖;各级各类监测数据系统实现互联共享;监测与监管实现协同联动;生态环境质量预报预警、信息化能力和保障水平明显提升;环境监测社会化程度显著提高;初步建成天地一体、上下协同、信息共享的生态环境监测网络。

——监测网络统一规划。

各部门环境监测网络按照相互衔接、互为补充、避免重复建设的原则进行统一规划布局。

建成覆盖全省、布局合理、功能完善、分工明确的生态环境监测网络,涵盖水、大气、土壤、噪声、辐射等环境要素,全面满足全省生态环境质量评价、预警、考核、管理需求。

——监测数据互联共享。

第36卷第19期2016年10月生态学报ACTA ECOLOGICA SINICA Vol.36,No.19Oct.,2016基金项目:国家自然科学基金重点项目(U1033004)收稿日期:2014-10-08;网络出版日期:2016-01-15*通讯作者Corresponding author.E-mail :hgqjxnc@sina.comDOI :10.5846/stxb201410081968赵其国,黄国勤,马艳芹.中国生态环境状况与生态文明建设.生态学报,2016,36(19):6328-6335.Zhao Q G ,Huang G Q ,Ma Y Q.The ecological environment conditions and construction of an ecological civilization in China.Acta Ecologica Sinica ,2016,36(19):6328-6335.中国生态环境状况与生态文明建设赵其国1,黄国勤2,*,马艳芹21中国科学院南京土壤研究所,南京2100082江西农业大学生态科学研究中心,南昌330045摘要:生态环境是人类生存和发展的主要物质来源,它承受着人类活动产生的废弃物和各种作用结果。

良好的生态环境是人类发展最重要的前提,同时也是人类赖以生存、社会得以安定的基本条件。

但目前全国生态环境问题日趋严峻,虽然当前环境状况在局部改善,但总体在恶化,治理速度远远赶不上破坏速度,生态环境破坏的程度在加剧,环境污染在加重,环境污染和破坏带来的危害也日趋明显,生态赤字逐渐扩大。

生态文明是一种重视生态环境、重视环境保护的意识、价值观和文化,这意味着要解决当前日趋严峻的生态环境问题,进行生态文明建设是必要的。

同时,我国经济的发展、科技的进步、法律法规的完善及社会环境保护意识的提高等使生态文明建设具有了可行性。

因此,需要通过优化国土空间开发格局、调整能源利用结构、全面促进资源节约、加强生态文明制度建设、不断加强生态环境保护、转变经济增长方式等方面加强生态文明建设,为解决当前环境问题提供有效途径。

2015-2016中国生态环境污染状况以下是为大家整理的《2015-2016中国生态环境污染状况》,希望大家能够喜欢!更多资源请搜索报告频道与你分享!篇一:2015-2016中国生态环境污染状况2015-2016年生态环境修复行业分析报告2015-2016年生态环境修复行业分析报告目录一、行业管理........................................................... .. (3)1、行业监管体系及主管部门 (3)2、行业主要法律法规及政策 (4)二、行业发展概况............................................................. .. 51、生态环境建设行业概况 (5)2、我国生态环境建设行业发展概况 (8)3、我国生态环境修复行业发展概况 (10)4、我国园林绿化行业发展概况 (16)三、行业发展趋势.............................................................17四、行业竞争格局及行业壁垒 (20)1、行业竞争格局........................................................... (20)2、主要行业壁垒........................................................... (22)3、行业市场供需状况 (24)五、行业主要企业简况 (28)1、北京东方园林股份有限公司 (28)2、深圳市铁汉生态环境股份有限公司 (28)3、岭南园林股份有限公司 (28)4、武汉中南冶勘资源环境工程有限公司 (29)5、山西民基生态环境工程股份有限公司 (29)六、行业技术水平及特点、周期性、季节性、区域性特征291、行业技术水平及特点 (29)2、行业周期性........................................................... . (31)3、行业季节性........................................................... . (32)4、行业区域性........................................................... . (32)七、影响行业发展的因素 (33)1、有利因素........................................................... . (33)2、不利因素........................................................... (37)一、行业管理1、行业监管体系及主管部门生态环境建设行业涉及领域众多,我国目前尚未有统一的归口管理部门,住房和城乡建设部对生态环境建设行业进行资质管理,环保部、水利部、林业局等都有相关的行业指导意见及文件。

两山转化是什么意思以“绿水青山就是金山银山”为代表的“两山论”,不仅对指导生态扶贫、乡村振兴具有重要的理论价值,而且对促进绿色高质量发展也具有重要的现实意义。

2017年,为贯彻落实党中央、国务院关于加快生态文明建设的决策部署,充分发挥“绿水青山就是金山银山”的示范引领作用,生态环境部(原环境保护部)启动了“绿水青山就是金山银山”实践创新基地(以下简称“实践创新基地”)的创建工作,迄今为止,已经完成了三批共52个实践创新基地的表彰命名。

笔者认为,实践创新基地是践行习近平生态文明思想的实践平台,其积极探索是对“两山”转化的科学创新,应当按照“因地制宜,突出特色,创新机制,示范推广”的基本原则,持续推进创建工作。

1、生态优先、绿色发展是基本原则2016年,原环境保护部将浙江省安吉县列为“绿水青山就是金山银山”理论实践试点县,实践创新基地由此发端。

2017年,为不断探索“两山论”的丰富内涵和实践经验,原环境保护部开始在全国开展实践创新基地创建工作。

在实践创新基地创建思路上,主要体现了以下三个原则:绿色发展,生态优先。

坚持保护生态环境就是保护生产力、改善生态环境就是发展生产力的理念,建立生态优先的决策机制,实行严格的环境保护制度,充分发挥环境保护在优化经济发展中的综合作用,努力推进绿色发展、循环发展、低碳发展,构建生态文明新格局。

示范,突出特色。

按照国家生态文明示范建设要求,全面加强生态空间、生态经济、生态环境、生态系统、生态文化、生态生活等方面的示范创新。

推进产业转型升级,优化国土空间格局,大力改善环境质量,探索实施生态文明建设一系列体制机制改革,充分体现质量驱动、创新驱动的特色,探索具有地方特色的生态文明发展模式。

政府主导,共治共享。

综合运用政府的“有形之手”、市场的“无形之手”和社会的“自治之手”,建立健全紧密联系的制度框架,对政府、企业和社会的生态环境行为进行有效规范、引导和监督。

加强政府和企事业单位环境信息公开,强化环境监管执法,构筑多渠道公众参与机制,形成政府、企业和社会多元主体参与及多方互动的“共治共享”生态环境治理模式。

北京市石景山区人民政府办公室关于印发《石景山区实施河湖生态环境管理“河长制”工作方案》的通知文章属性•【制定机关】北京市石景山区人民政府办公室•【公布日期】2016.12.15•【字号】石政办发〔2016〕53号•【施行日期】2016.12.15•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】自然生态保护正文北京市石景山区人民政府办公室关于印发《石景山区实施河湖生态环境管理“河长制”工作方案》的通知石政办发〔2016〕53号各街道办事处(鲁谷社区),区政府各委、办、局、处,各区属机构:《石景山区实施河湖生态环境管理“河长制”工作方案》经区政府同意,现印发给你们,请结合工作实际,认真贯彻执行。

北京市石景山区人民政府办公室2016年12月15日石景山区实施河湖生态环境管理“河长制”工作方案为深入贯彻《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》(国发〔2015〕17号)精神,认真落实《水利部关于开展河湖管护体制机制创新试点工作的通知》(水建管〔2014〕303号)和《北京市人民政府办公厅关于印发〈北京市实施河湖生态环境管理“河长制”工作方案〉的通知》(京政办发〔2016〕28号)要求,进一步健全石景山区河湖生态环境管理体制机制,切实提高环境质量,特制定本方案。

一、工作背景(一)政策背景水是生命之源、生产之要、生态之基,人类的生存和发展与水息息相关,密不可分。

河流、湖泊是水资源的载体,也是生态系统的重要组成部分。

创新河湖管护体制机制,加强河湖管理与保护,维护河湖健康生命,实现河畅、水清、岸绿、景美,是建设生态文明和美丽中国的重要内容。

党的十八大、十八届二中、三中和四中全会均对推进生态文明建设提出要求:要紧紧围绕建设美丽中国深化生态文明体制改革,加快建立生态文明制度,健全国土空间开发、资源节约利用、生态环境保护的体制机制,推动形成人与自然和谐发展现代化建设新格局。

并提出要“对水流等自然生态空间进行统一确权登记,划定生态空间,落实用途管制,改革生态环境保护管理体制”等措施。

2016年自然生态环境

2017-06-06

生态环境质量

2015年,2591个县域中,生态环境质量为“优”“良”“一般”“较差”和“差”的县域分别有548个、1057个、702个、267个和17个。

“优”和“良”的县域占国土面积的44.9%,主要分布在秦岭淮河以南、东北大小兴安岭和长白山地区;“一般”的县域占22.2%,主要分布在华北平原、东北平原中西部、内蒙古中部、青藏高原中部和新疆北部等地区;“较差”和“差”的县域占32.9%,主要分布在内蒙古西部、甘肃西北部、青藏高原北部和新疆大部。

2015年全国县域生态环境质量分布示意图

生物多样性

在生态系统多样性方面,具有地球陆地生态系统的各种类型,其中森林类型212类、竹林36类、灌丛113类、草甸77类、荒漠52类。

淡水生态系统复杂,自然湿地有沼泽湿地、近海与海岸湿地、河滨湿地和湖泊湿地等4大类。

近海海域有黄海、东海、南海和黑潮流域4个大海洋生态系统,分布滨海湿地、红树林、珊瑚礁、河口、海湾、泻湖、岛屿、上

升流、海草床等典型海洋生态系统,以及海底古森林、海蚀与海积地貌等自然景观和自然遗迹。

还有农田生态系统、人工林生态系统、人工湿地生态系统、人工草地生态系统和城市生态系统等人工生态系统。

在物种多样性方面,已知物种及种下单元数86575种,其中,动物界35905种,植物界41940种,细菌界469种,色素界2239种,真菌界3488种,原生动物界1729种,病毒805种。

列入国家重点保护野生动物名录的珍稀濒危野生动物共420种,大熊猫、朱鹮、金丝猴、华南虎、扬子鳄等数百种动物为中国所特有。

已查明真菌种类10000多种。

在遗传资源多样性方面,有栽培作物528类1339个栽培种,经济树种达1000种以上,中国原产的观赏植物种类达7000种,家养动物576个品种。

受威胁物种对全国34450种高等植物的评估结果显示,受威胁的高等植物有3767种,约占评估物种总数的10.9%;属于近危等级(NT)的有2723种;属于数据缺乏等级(DD)的有3612种。

需要重点关注和保护的高等植物达10102种,占评估物种总数的29.3%。

对全国4357种已知脊椎动物(除海洋鱼类)受威胁状况的评估结果显示,受威胁的脊椎动物有932种,约占评估物种总数的21.4%;属于近危等级(NT)的有598种;属于数据缺乏等级(DD)的有941种。

需要重点关注和保护的脊椎动物达2471种,占56.7%。

外来入侵物种已发现560多种外来入侵物种,且呈逐年上升趋势,对中国生态环境、经济发展和人民群众健康已造成严重影响。

自然保护区

截至2016年底,全国共建立各种类型、不同级别的自然保护区2750个,保护区总面积14733万公顷。

其中,自然保护区陆地面积约14288万公顷,占全国陆地面积的14.88%。

国家级自然保护区446个,面积约9695万公顷,其中陆地面积占全国陆地面积的9.97%。

湿地2016年,国家湿地公园试点总数达到836处,新增国家湿地公园试点134处,新增保护面积23.5万公顷。

实施湿地保护与修复工程、中央财政湿地补贴项目300多个,恢复退化湿地30万亩,退耕还湿20万亩。

海洋国家级自然保护区监测的65个国家级海洋保护区中,36个保护区开展保护对象监测,54个保护区开展水质监测。

结果表明,大部分保护区的保护对象和水质状况基本保持稳定。

开展监测的保护对象中,珊瑚、红树、贝藻类等基本保持稳定;贝壳堤面积有所减少,出露滩面的古树桩多被侵蚀。

典型海洋生态系统监测的21个典型海洋生态系统中,处于健康、亚健康和不健康状态的海洋生态系统个数分别占生态系统总数的23.8%、66.7%和9.5%。

风景名胜区截至2016年底,全国共建立国家级风景名胜区225处,总面积约10.36万平方千米,约占全国国土面积的1.08%;省级风景名胜区737处,总面积约9.2万平方千米;全国省级(含)以上风景名胜区面积约占国土面积的2.03%。

有40处国家级风景名胜区、9处省级风景名胜区被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》。

森林

森林资源第八次全国森林资源清查(2009—2013年)结果显示,全国森林面积2.08亿公顷,森林覆盖率21.63%,活立木总蓄积量164.33亿立方米,森林蓄积151.37亿立方米。

森林面积和森林蓄积分别位居世界第5位和第6位,人工林面积居世界首位。

全国森林植被总生物量170.02亿吨,总碳储量达84.27亿吨。

年涵养水源量5807亿立方米,年固土量81.91亿吨,年保肥量4.30亿吨,年吸收污染物量0.38亿吨,年滞尘量58.45亿吨。

森林生物灾害2016年,全国林业有害生物发生1186.69万公顷,比2015年下降1.15%。

其中,重度发生面积66.03万公顷,比2015年下降17.18%,但仍属于偏重发生状态。

虫害发生面积857.04万公顷,比2015年上升1.23%;病害发生面积134.14万公顷,比2015年下降3.53%;鼠(兔)害发生面积195.51万公顷,比2015年下降8.99%。

全国完成林业有害生物防治面积795.53万公顷,累计防治作业面积2349.37万公顷次,主要林业有害生物成灾率控制在4.5‰以下,无公害防治率达到85%以上。

入侵中国并造成严重危害的外来林业有害生物有42种,其中松材线虫病、美国白蛾、松突圆蚧、湿地松粉蚧等发生面积为158.88万公顷,严重威胁中国的森林资源安全。

森林火灾2016年,全国共发生森林火灾2034起,受害森林面积6224公顷,因灾伤亡36人(其中死亡20人),未发生特大森林火灾和重大伤亡事故。

与2015年相比,火灾次数下降30.7%,受害森林面积下降51.9%,人员伤亡上升38.5%(死亡人数下降13.0%)。

草原

草原资源2016年,全国有草原面积近4亿公顷,约占国土面积的41.7%,是全国面积最大的陆地生态系统和生态安全屏障。

中国北方和西部是天然草原的主要分布区,西部12省草原面积3.31亿公顷,占全国草原面积的84.2%;内蒙古、新疆、西藏、青海、甘肃和四川六大牧区省份,草原面积共2.93亿公顷,约占全国草原面积的3/4。

南方地区草原以草山、草坡为主,大多分布在山地和丘陵,面积约0.67亿公顷。

草原生产力2016年,全国草原综合植被盖度54.6%,比2015年提高0.6个百分点;全国天然草原鲜草总产量103864.86万吨,比2015年增加1.03%;折合干草约32029.43万吨,载畜能力约为25175.59万羊单位,均比2015年增加0.93%。

全国23个重点省(区、市)鲜草总产量96526.13万吨,占全国总产量的92.93%,折合干草约30194.87万吨,载畜能力约为23738.25万羊单位。

草原灾害2016年,全国共发生草原火灾56起,其中一般草原火灾53起,较大草原火灾2起,特大草原火灾1起。

累计受害草原面积36916.8公顷,经济损失607.3万元,牲畜损失3075头(只)。

与2015年相比,草原火灾发生次数减少32起,受害草原面积减少81200公顷,经济损失减少10153.7万元。

全国草原鼠害危害面积2807万公顷,比2015年减少3.5%,约占全国草原总面积的7.1%;全国草原虫害危害面积1251.5万公顷,与2015年基本持平,约占全国草原总面积的3.2%。