高一物理必修一前三章公式总结(20200225104950)

- 格式:pdf

- 大小:23.29 KB

- 文档页数:1

第一章直线运动1、速度:,位移⊿x与这段位移所用时间⊿t的比值,国际单位:m/s(或m·s-1 )。

常用单位:km/h(或km·h-1 )、cm/s(或cm·s-1 )2、加速度:矢量,要考虑大小和方向1)定义式: a==,a的方向与方向一定相同,与的方向没有直接关系;、均不能直接决定a的大小2)决定式: a=,(F 物体所受合外力;m-物体质量),a与F成正比,与m成反比。

a与F同生、同灭、同变化,a的方向取决于F的方向3、匀变速(匀加速或者匀减速)直线运动●速度:v = v0 + at (a分正负)●平均速度:;位移除以时间●位移:或者●匀变速直线运动规律的三个重要公式●初速度为0的匀加速直线运动的推论:➢在时刻t、2t、3t、…… n t的速度之比v1︰v2︰v3︰……︰vn=1︰2︰3︰……︰n➢第一个T内,第二个T内,第三个T内……第n个T内位移的比值为:X1:x2:x3: ……xn=::……➢通过前x、前2x,前3x……前nx位移所用时间之比为:t1:t2:t3: ……:tn=1::……:➢从静止开始通过连续相等的位移所用时间的比值为:t1:t2:t3: ……:tn=1:(-1):(: ……:–)4、自由落体运动:初速度为0,加速度等于重力加速度g●速度:v=gt●位移:h=g5、竖直上抛运动:初速度竖直向上,只在重力作用下的物体运动。

具有对称性●速度:v=gt●位移:h=g●物体经过抛出点上方某个位置时(最高点除外),可能是上升、也可能是下降阶段,故造成双解,注意●具有对称性:物体以初速度竖直上抛,经过A点、然后B点(A、B点为途中任意点),最后达到最高点C点➢时间对称性:物体上升过程中从A到C点所用时间和下降过程中从C到A的时间相等,同理=➢速度对称性:物体上升过程中经过A点的速度与下降过程中经过A点的速度大小相等,方向相反➢能量对称性:物体从A到B点和从B点到A点重力势能变化量的大小相等,均等于mg第二章相互作用1、重力:G=mg 其中:g为当地的重力加速度。

高一物理必修1公式总结高一物理必修1主要学习了几个重要的物理概念和相关的公式。

下面是这些概念和公式的总结。

一、运动学1. 位移公式:S = V * t运动物体的位移S等于它的速度V乘以时间t。

2. 平均速度公式:V = (S - S0) / (t - t0)平均速度V等于位移差(S-S0)除以时间差(t-t0)。

3. 加速度公式:a = (V - V0) / t加速度a等于速度变化率(V-V0)除以时间t。

4. 匀变速直线运动公式:1) 位移公式:S = (V0 + V) * t / 2物体匀变速直线运动的位移S等于初速度V0和末速度V的平均值乘以时间t。

2) 速度公式:V = V0 + a * t物体匀变速直线运动的速度V等于初速度V0加上加速度a乘以时间t。

3) 位移公式:S = V0 * t + (1/2) * a * t^2物体匀变速直线运动的位移S等于初速度V0乘以时间t加上(1/2)加速度a乘以时间的平方。

4) 速度公式:V^2 = V0^2 + 2 * a * S物体匀变速直线运动的速度的平方V的平方等于初速度的平方V0的平方加上2乘以加速度a乘以位移S。

二、力学1. 牛顿第一定律(惯性定律):一物体若无外力作用,则静止物体保持静止,运动物体保持匀速直线运动。

2. 牛顿第二定律:F = m * a物体所受合力等于物体质量m乘以加速度a。

3. 牛顿第三定律:两个相互作用的物体之间的作用力和反作用力大小相等、方向相反且处于同一直线上。

三、力学之重力1. 牛顿引力定律:F = G * (m1 * m2) / r^2两个物体之间的引力F等于引力常数G乘以两物体质量之积m1和m2,除以两物体距离之平方r的平方。

2. 万有引力公式:G = 6.67 * 10^-11 N·m^2/kg^2引力常数G等于6.67乘以10的负11次方,单位是N·m^2/kg^2。

3. 重力公式:F = m * g物体所受重力F等于物体质量m乘以重力加速度g。

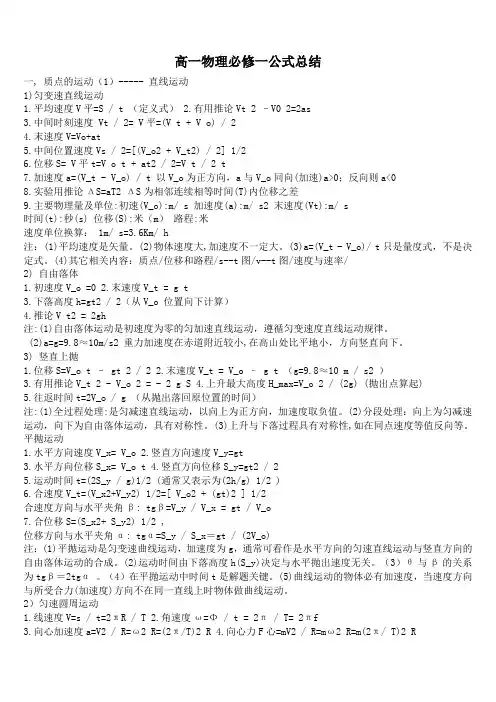

高一物理必修一公式总结一, 质点的运动(1)----- 直线运动1)匀变速直线运动1.平均速度V平=S / t (定义式)2.有用推论Vt 2 –V0 2=2as3.中间时刻速度 Vt / 2= V平=(V t + V o) / 24.末速度V=Vo+at5.中间位置速度Vs / 2=[(V_o2 + V_t2) / 2] 1/26.位移S= V平t=V o t + at2 / 2=V t / 2 t7.加速度a=(V_t - V_o) / t 以V_o为正方向,a与V_o同向(加速)a>0;反向则a<08.实验用推论ΔS=aT2 ΔS为相邻连续相等时间(T)内位移之差9.主要物理量及单位:初速(V_o):m/ s 加速度(a):m/ s2 末速度(Vt):m/ s时间(t):秒(s) 位移(S):米(m)路程:米速度单位换算: 1m/ s=3.6Km/ h注:(1)平均速度是矢量。

(2)物体速度大,加速度不一定大。

(3)a=(V_t - V_o)/ t只是量度式,不是决定式。

(4)其它相关内容:质点/位移和路程/s--t图/v--t图/速度与速率/2) 自由落体1.初速度V_o =02.末速度V_t = g t3.下落高度h=gt2 / 2(从V_o 位置向下计算)4.推论V t2 = 2gh注:(1)自由落体运动是初速度为零的匀加速直线运动,遵循匀变速度直线运动规律。

(2)a=g=9.8≈10m/s2 重力加速度在赤道附近较小,在高山处比平地小,方向竖直向下。

3) 竖直上抛1.位移S=V_o t – gt 2 / 22.末速度V_t = V_o – g t (g=9.8≈10 m / s2 )3.有用推论V_t 2 - V_o 2 = - 2 g S4.上升最大高度H_max=V_o 2 / (2g) (抛出点算起)5.往返时间t=2V_o / g (从抛出落回原位置的时间)注:(1)全过程处理:是匀减速直线运动,以向上为正方向,加速度取负值。

高中物理必修一公式第一章 运动的描述一、速度:单位m/s1、速度和平均速度 v=Δx/Δt 或v=x/t2、瞬时速度 v=Δx/Δt (Δt →0)3、速率(瞬时速度的大小) v=s/t 二、加速度: 单位m/s2a=Δv/Δt第二章 匀变速直线运动的研究一、基本公式:1、速度公式:0t a t υυ=+⋅2、位移公式:X 2012s t at υ=+ t v x = 二、推论:1、平均速度公式:02tυυυ+=2、速度——位移公式:2202t as υυ-=X3、中时速公式:022t tυυυυ 4、中位速公式:22202t x υυυ+=。

(22x t υυ〈)三、匀变速直线运动的特殊规律1、初速为零的匀加速直线运动的特点:(1)从运动开始,在1T 末、2T 末、3T 末……nT 末的速度之比:υ1::υ2:υ3:…:υn =1:2:3:…:n (提示:t a t υ=⋅)(2)从运动开始,在1T 内、2T 内、3T 内……nT 内的位移之比:X 1:X 2:X :……:X n =12: 22: 32:……:n 2 (提示:X 212s at =) (3)从运动开始,在第1个T 内,第二个T 内,第3个T 内……第n 个T 内的位移之比:X Ⅰ:X Ⅱ:X Ⅲ:……:X N =1:3:5:……:(2N -1) (提示:X Ⅰ=X 2-X 1)(4)从运动开始,通过连续相等的位移所用时间之比:① t Ⅰ:t Ⅱ:t Ⅲ:……:t N =1:1):2):……:1n )② t 总Ⅰ2、做匀变速直线运动的物体,如果在各个连续相等的时间T 内的位移分别为X Ⅰ,X Ⅱ,X III ……X N ,则△X =X Ⅱ-X Ⅰ=X III -X Ⅱ=……= X N -X N -1=aT 2=恒量推论:第n 个T 时间内的位移和第m 个T 时间内的位移之差:X n -X m =(n -m )aT 23、自由落体运动: V 0=0, a=g第三章相互作用1、重力: G = mg (g 随高度、纬度、地质结构而变化,g 极>g 赤,g 低纬>g 高纬)2、胡克定律:F = k x (x 为伸长量或压缩量,k 为劲度系数,只与弹簧的长度、粗细和材料有关)3、摩擦力的公式:(1 ) 滑动摩擦力: F f = μF N (动的时候用,或时最大的静摩擦力)说明:①N 为接触面间的弹力(压力),可以大于G ;也可以等于G ;也可以小于G 。

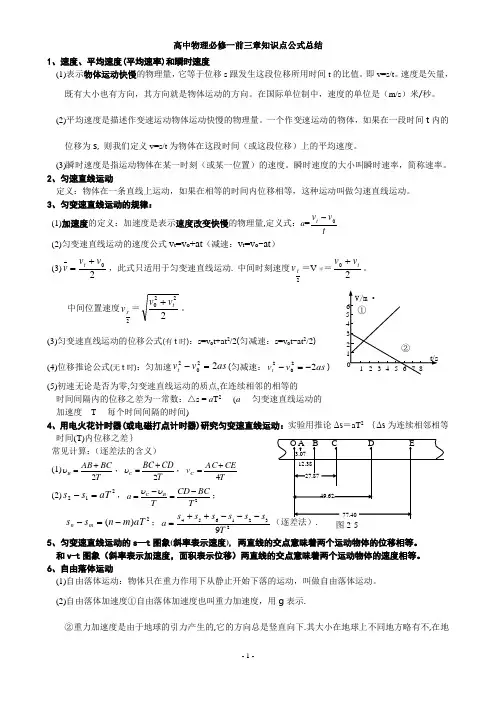

高中物理必修一前三章知识点公式总结1、速度、平均速度(平均速率)和瞬时速度(1)表示物体运动快慢的物理量,它等于位移s 跟发生这段位移所用时间t 的比值。

即v=s/t 。

速度是矢量,既有大小也有方向,其方向就是物体运动的方向。

在国际单位制中,速度的单位是(m/s )米/秒。

(2)平均速度是描述作变速运动物体运动快慢的物理量。

一个作变速运动的物体,如果在一段时间t 内的位移为s, 则我们定义v=s/t 为物体在这段时间(或这段位移)上的平均速度。

(3)瞬时速度是指运动物体在某一时刻(或某一位置)的速度。

瞬时速度的大小叫瞬时速率,简称速率。

2、匀速直线运动定义:物体在一条直线上运动,如果在相等的时间内位移相等,这种运动叫做匀速直线运动。

3、匀变速直线运动的规律:(1)加速度的定义:加速度是表示速度改变快慢的物理量,定义式:a =t v v t 0- (2)匀变速直线运动的速度公式v t =v o +at (减速:v t =v o -at ) (3)20v v v t +=,此式只适用于匀变速直线运动. 中间时刻速度2t v =V 平=20t v v +。

中间位置速度2s v =2220t v v +。

(3)匀变速直线运动的位移公式(有t 时):s=v o t+at 2/2(匀减速:s=v o t -at 2/2) (4)位移推论公式(无t 时):匀加速as v v t 2202=-(匀减速:as v v t 2202-=-) (5)初速无论是否为零,匀变速直线运动的质点,在连续相邻的相等的时间间隔内的位移之差为一常数:△s = a T 2 (a ----匀变速直线运动的加速度 T----每个时间间隔的时间)4、用电火花计时器(或电磁打点计时器)研究匀变速直线运动:实验用推论Δs =aT 2 {Δs 为连续相邻相等时间(T)内位移之差} 常见计算:(逐差法的含义) (1)2B AB BC T υ+=,2C BC CD T υ+=,TCE AC v C 4+= (2)212aT s s =-,2C B CD BC a T T υυ--==; 2)(aT m n s s m n -=-;23216549T s s s s s s a ---++=5、匀变速直线运动的s —t 图象(斜率表示速度), 两直线的交点意味着两个运动物体的位移相等。

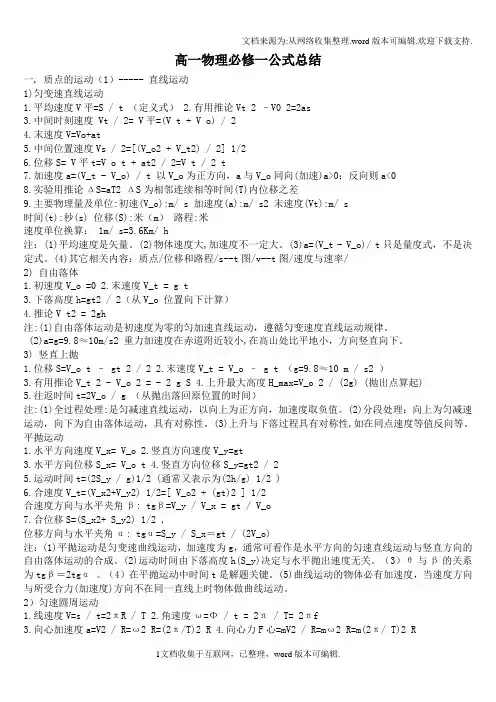

高一物理必修一公式总结一, 质点的运动(1)----- 直线运动1)匀变速直线运动1.平均速度V平=S / t (定义式)2.有用推论Vt 2 –V0 2=2as3.中间时刻速度 Vt / 2= V平=(V t + V o) / 24.末速度V=Vo+at5.中间位置速度Vs / 2=[(V_o2 + V_t2) / 2] 1/26.位移S= V平t=V o t + at2 / 2=V t / 2 t7.加速度a=(V_t - V_o) / t 以V_o为正方向,a与V_o同向(加速)a>0;反向则a<08.实验用推论ΔS=aT2 ΔS为相邻连续相等时间(T)内位移之差9.主要物理量及单位:初速(V_o):m/ s 加速度(a):m/ s2 末速度(Vt):m/ s时间(t):秒(s) 位移(S):米(m)路程:米速度单位换算: 1m/ s=3.6Km/ h注:(1)平均速度是矢量。

(2)物体速度大,加速度不一定大。

(3)a=(V_t - V_o)/ t只是量度式,不是决定式。

(4)其它相关内容:质点/位移和路程/s--t图/v--t图/速度与速率/2) 自由落体1.初速度V_o =02.末速度V_t = g t3.下落高度h=gt2 / 2(从V_o 位置向下计算)4.推论V t2 = 2gh注:(1)自由落体运动是初速度为零的匀加速直线运动,遵循匀变速度直线运动规律。

(2)a=g=9.8≈10m/s2 重力加速度在赤道附近较小,在高山处比平地小,方向竖直向下。

3) 竖直上抛1.位移S=V_o t – gt 2 / 22.末速度V_t = V_o – g t (g=9.8≈10 m / s2 )3.有用推论V_t 2 - V_o 2 = - 2 g S4.上升最大高度H_max=V_o 2 / (2g) (抛出点算起)5.往返时间t=2V_o / g (从抛出落回原位置的时间)注:(1)全过程处理:是匀减速直线运动,以向上为正方向,加速度取负值。

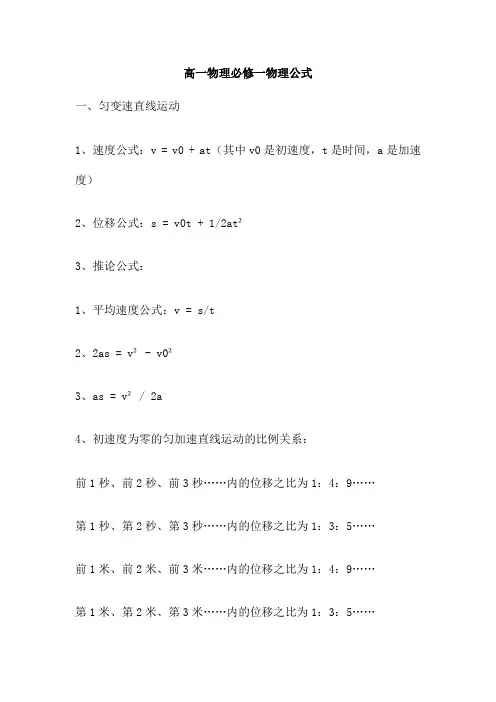

高一物理必修一物理公式一、匀变速直线运动1、速度公式:v = v0 + at(其中v0是初速度,t是时间,a是加速度)2、位移公式:s = v0t + 1/2at²3、推论公式:1、平均速度公式:v = s/t2、2as = v² - v0²3、as = v² / 2a4、初速度为零的匀加速直线运动的比例关系:前1秒、前2秒、前3秒……内的位移之比为1:4:9……第1秒、第2秒、第3秒……内的位移之比为1:3:5……前1米、前2米、前3米……内的位移之比为1:4:9……第1米、第2米、第3米……内的位移之比为1:3:5……二、牛顿运动定律1、牛顿第一定律:一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态,直到有外力迫使它改变这种状态。

2、牛顿第二定律:物体的加速度与所受的合外力成正比,与物体的质量成反比。

公式为F=ma。

3、牛顿第三定律:两个物体之间的作用力和反作用力总是大小相等,方向相反,作用在同一条直线上。

三、功和能1、功的定义式:W = Fs cosθ(其中θ是力与位移之间的夹角)2、恒力做功表达式:W = Fs cosθ = Flcosα = m(v² / 2) - m(v0² / 2)3、合力的功的表达式:W = F合s cosθ = m(v² / 2) - m(v0² / 2)4、动能的定义式:E_k = 1/2mv²5、机械能的定义式:E = E_k + E_p = 1/2mv² + mgh6、动量定理:合力的冲量等于动量的变化,公式为Ft = ΔP。

高一物理必修一公式大全高中的物理课程是学生们普遍认为比较困难的一门学科。

然而,只要我们掌握了正确的公式和概念,就能够轻松地解决物理问题。

在高一物理必修一中,我们将会学习到许多基本的物理公式,这些公式对于理解物理概念和解决问题都非常重要。

1、匀变速直线运动的速度与时间的关系公式v = v0 + at (其中v0是初速度,t是时间,a是加速度)这个公式描述了匀变速直线运动中速度与时间的关系。

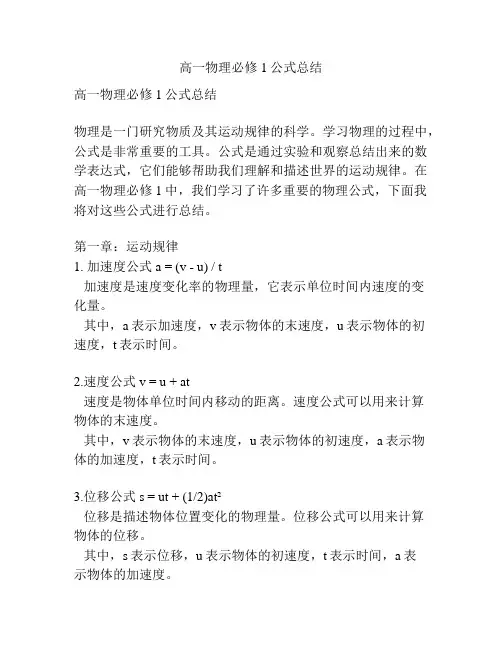

高一物理必修1公式总结高一物理必修1公式总结物理是一门研究物质及其运动规律的科学。

学习物理的过程中,公式是非常重要的工具。

公式是通过实验和观察总结出来的数学表达式,它们能够帮助我们理解和描述世界的运动规律。

在高一物理必修1中,我们学习了许多重要的物理公式,下面我将对这些公式进行总结。

第一章:运动规律1. 加速度公式 a = (v - u) / t加速度是速度变化率的物理量,它表示单位时间内速度的变化量。

其中,a表示加速度,v表示物体的末速度,u表示物体的初速度,t表示时间。

2.速度公式 v = u + at速度是物体单位时间内移动的距离。

速度公式可以用来计算物体的末速度。

其中,v表示物体的末速度,u表示物体的初速度,a表示物体的加速度,t表示时间。

3.位移公式 s = ut + (1/2)at²位移是描述物体位置变化的物理量。

位移公式可以用来计算物体的位移。

其中,s表示位移,u表示物体的初速度,t表示时间,a表示物体的加速度。

4.力的定义 F = ma力是改变物体运动状态的原因。

力的大小和方向决定了物体的运动情况。

其中,F表示力,m表示物体的质量,a表示物体的加速度。

第二章:牛顿运动定律1. 牛顿第一定律 F = 0 或者 F = ma牛顿第一定律也叫惯性定律,它描述了当物体不受力作用时,物体会保持匀速直线运动或静止。

其中,F表示力,m表示物体的质量,a表示物体的加速度。

2. 牛顿第二定律 F = ma牛顿第二定律描述了物体受力时的运动情况。

物体的加速度和受到的力成正比,和物体质量成反比。

其中,F表示力,m表示物体的质量,a表示物体的加速度。

3. 牛顿第三定律 F1 = -F2牛顿第三定律描述了物体间相互作用力的特点。

两个物体之间的力相等,方向相反。

其中,F1和F2表示两个物体受到的力。

第三章:机械能1. 势能公式 Ep = mgh势能表示物体由于位置发生的能量变化。

势能的大小和物体的质量、高度以及重力加速度有关。

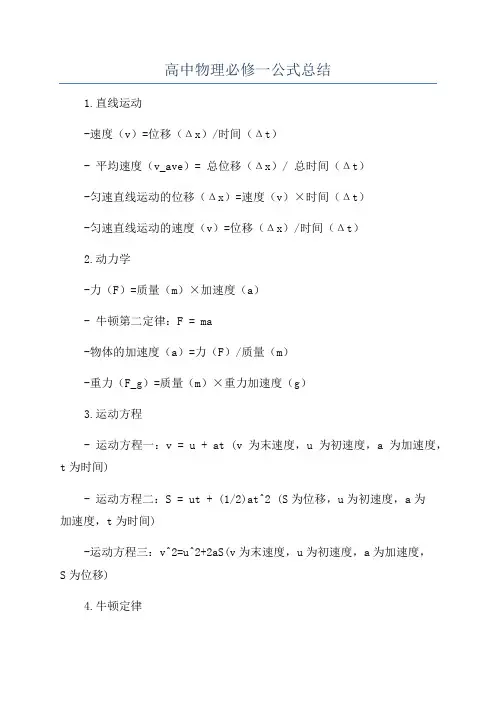

高中物理必修一公式总结1.直线运动-速度(v)=位移(Δx)/时间(Δt)- 平均速度(v_ave)= 总位移(Δx)/ 总时间(Δt)-匀速直线运动的位移(Δx)=速度(v)×时间(Δt)-匀速直线运动的速度(v)=位移(Δx)/时间(Δt)2.动力学-力(F)=质量(m)×加速度(a)- 牛顿第二定律:F = ma-物体的加速度(a)=力(F)/质量(m)-重力(F_g)=质量(m)×重力加速度(g)3.运动方程- 运动方程一:v = u + at (v为末速度,u为初速度,a为加速度,t为时间)- 运动方程二:S = ut + (1/2)at^2 (S为位移,u为初速度,a为加速度,t为时间)-运动方程三:v^2=u^2+2aS(v为末速度,u为初速度,a为加速度,S为位移)4.牛顿定律-牛顿第一定律(惯性定律):物体在没有外力作用时保持静止或匀速直线运动- 牛顿第二定律:物体的加速度正比于外力,反比于物体质量。

F = ma-牛顿第三定律(作用与反作用定律):任何一个物体施加在另一个物体上的力,另一个物体都会以相等大小、相反方向的力作用在第一个物体上5.力学能- 动能(KE)= (1/2)mv^2 (m为物体质量,v为物体速度)- 重力势能(PE_g)= mgh (m为物体质量,g为重力加速度,h为高度)- 弹性势能(PE_s)= (1/2)kx^2 (k为弹性常数,x为变形距离)6.万有引力定律-两个物体之间的引力(F)=(G×m1×m2)/r^2(G为万有引力常数,m1和m2为两个物体的质量,r为两者之间的距离)7.物体在水平面上的平衡-物体受力的合力为零:ΣF=0-物体受力的合力矩为零:ΣM=08.静电力和电场-库伦定律:电荷(q1)和电荷(q2)之间的静电力(F)=(k×q1×q2)/r^2(k为电磁力常数,r为两者之间的距离)-电场强度(E)=电场力(F)/测试电荷(q0)这些公式是高中物理必修一中最基本和常用的公式总结。

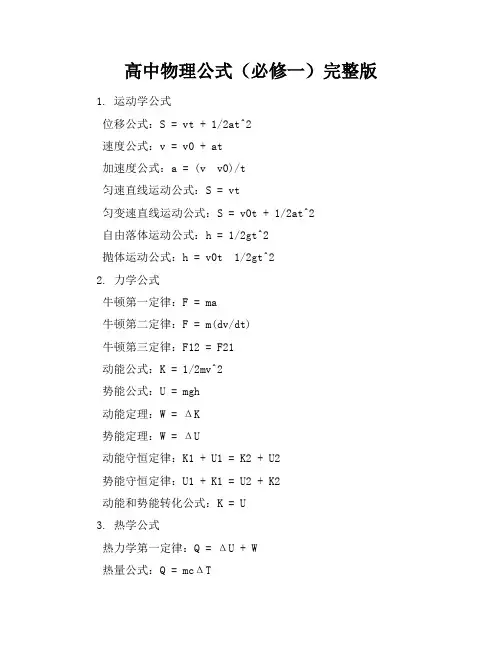

高中物理公式(必修一)完整版1. 运动学公式位移公式:S = vt + 1/2at^2速度公式:v = v0 + at加速度公式:a = (v v0)/t匀速直线运动公式:S = vt匀变速直线运动公式:S = v0t + 1/2at^2自由落体运动公式:h = 1/2gt^2抛体运动公式:h = v0t 1/2gt^22. 力学公式牛顿第一定律:F = ma牛顿第二定律:F = m(dv/dt)牛顿第三定律:F12 = F21动能公式:K = 1/2mv^2势能公式:U = mgh动能定理:W = ΔK势能定理:W = ΔU动能守恒定律:K1 + U1 = K2 + U2势能守恒定律:U1 + K1 = U2 + K2动能和势能转化公式:K = U3. 热学公式热力学第一定律:Q = ΔU + W热量公式:Q = mcΔT热容公式:C = Q/ΔT比热容公式:c = Q/mΔT热传导公式:Q/t = kA(ΔT/Δx)热辐射公式:Q = σAT^4热功当量:1卡 = 4.18焦耳4. 光学公式反射定律:入射角 = 反射角折射定律:n1sinθ1 = n2sinθ2光的折射率:n = c/v光的波长:λ = v/f光的频率:f = c/λ光的强度:I = P/A光的功率:P = IV光的传播速度:v = c/n5. 电学公式欧姆定律:V = IR电阻公式:R = ρL/A电功公式:W = Pt电功率公式:P = VI电荷量公式:Q = It电势差公式:V = Ed电容公式:C = Q/V电容器的能量公式:E = 1/2CV^2电荷守恒定律:Q1 + Q2 = Q3 + Q4高中物理公式(必修一)完整版1. 运动学公式位移公式:S = vt + 1/2at^2速度公式:v = v0 + at加速度公式:a = (v v0)/t匀速直线运动公式:S = vt匀变速直线运动公式:S = v0t + 1/2at^2自由落体运动公式:h = 1/2gt^2抛体运动公式:h = v0t 1/2gt^22. 力学公式牛顿第一定律:F = ma牛顿第二定律:F = m(dv/dt)牛顿第三定律:F12 = F21动能公式:K = 1/2mv^2势能公式:U = mgh动能定理:W = ΔK势能定理:W = ΔU动能守恒定律:K1 + U1 = K2 + U2势能守恒定律:U1 + K1 = U2 + K2动能和势能转化公式:K = U3. 热学公式热力学第一定律:Q = ΔU + W热量公式:Q = mcΔT热容公式:C = Q/ΔT比热容公式:c = Q/mΔT热传导公式:Q/t = kA(ΔT/Δx)热辐射公式:Q = σAT^4热功当量:1卡 = 4.18焦耳4. 光学公式反射定律:入射角 = 反射角折射定律:n1sinθ1 = n2sinθ2光的折射率:n = c/v光的波长:λ = v/f光的频率:f = c/λ光的强度:I = P/A光的功率:P = IV光的传播速度:v = c/n5. 电学公式欧姆定律:V = IR电阻公式:R = ρL/A电功公式:W = Pt电功率公式:P = VI电荷量公式:Q = It电势差公式:V = Ed电容公式:C = Q/V电容器的能量公式:E = 1/2CV^2电荷守恒定律:Q1 + Q2 = Q3 + Q4还有一些常用的物理常数和单位也需要我们掌握,例如:重力加速度:g = 9.8 m/s^2真空中的光速:c = 3 × 10^8 m/s真空中的电常数:ε0 = 8.85 × 10^12 F/m真空中的磁常数:μ0 = 4π × 10^7 T·m/A了解这些物理常数和单位,有助于我们在计算和推导过程中保持准确性。

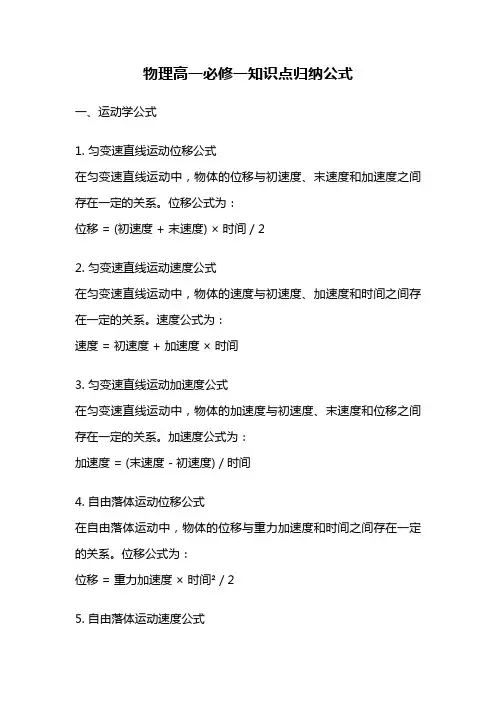

物理高一必修一知识点归纳公式一、运动学公式1. 匀变速直线运动位移公式在匀变速直线运动中,物体的位移与初速度、末速度和加速度之间存在一定的关系。

位移公式为:位移 = (初速度 + 末速度) × 时间 / 22. 匀变速直线运动速度公式在匀变速直线运动中,物体的速度与初速度、加速度和时间之间存在一定的关系。

速度公式为:速度 = 初速度 + 加速度× 时间3. 匀变速直线运动加速度公式在匀变速直线运动中,物体的加速度与初速度、末速度和位移之间存在一定的关系。

加速度公式为:加速度 = (末速度 - 初速度) / 时间4. 自由落体运动位移公式在自由落体运动中,物体的位移与重力加速度和时间之间存在一定的关系。

位移公式为:位移 = 重力加速度× 时间² / 25. 自由落体运动速度公式在自由落体运动中,物体的速度与重力加速度和时间之间存在一定的关系。

速度公式为:速度 = 重力加速度× 时间6. 自由落体运动时间公式在自由落体运动中,物体的时间与重力加速度和位移之间存在一定的关系。

时间公式为:时间= √(2 × 位移 / 重力加速度)二、牛顿定律公式1. 牛顿第一定律牛顿第一定律描述了物体静止或匀速直线运动的状态。

公式为:∑F = 02. 牛顿第二定律牛顿第二定律描述了物体运动状态与所受力之间的关系。

公式为:F = m × a3. 牛顿第三定律牛顿第三定律描述了物体之间相互作用力的特点。

公式为:F₁₂ = -F₂₁三、功、能、机械能公式1. 功的定义公式功可以通过力对物体的作用和物体在力的作用下的位移来计算。

功的定义公式为:功 = 力× 位移× cosθ2. 功的计算公式在某些特定情况下,可以使用功的计算公式来计算功。

例如,重力做的功可以通过重力和物体的位移来计算,公式为:功 = 重力× 位移× cosθ3. 功的单位公式功的单位可以通过力的单位和位移的单位来计算。

物理公式第一章运动的描述主要物理量及单位:初速度(vo):m/s;末速度(v):m/s;加速度(a):m/s2 时间(t):s ; 位移(x):m1.速度的定义式: ( 用来计算平均速度)2.加速度的定义式:第二章匀变速直线运动的研究(1)匀变速直线运动三个基本公式速度公式:v=v0+at (用来计算末时刻的瞬时速度)位移公式:速度位移公式:(不涉及时间时用此公式)(2)学法指导:解决运动学问题的一般思路是:1.对物体进行运动情况分析,画出运动过程示意图.2。

选择合适的运动学规律,选取正方向,将式中的相关物理量带正、负代入公式求解。

第三章相互作用公式(1)常见的力1.重力G=mg2。

弹簧弹力大小:胡克定律F=kx {k:劲度系数(N/m),x:形变量(m)}3。

滑动摩擦力F=μFN {μ:摩擦因数,FN:正压力}4.静摩擦力0≤f静≤fm(2)力的合成1。

同一直线上力的合成同向:F=F1+F2,反向:F=F1—F2 (F1〉F2)2。

互成角度力的合成:F1⊥F2时:合力大小,方向tanθ=F2/F13。

合力大小范围:|F1—F2|≤F≤|F1+F2|(3)力的分解:重力的分解:力的正交分解:G1=GSinθ ,G2=Gcosθ F1=Fcosθ , F2=Fsinθ学法指导: 受力分析步骤①明确研究对象: 研究对象可以是某一个物体,也可以是保持相对静止的若干个物体.②隔离研究对象按顺序找力:先场力(重力、电场力、磁场力),后弹力,再摩擦力,最后已知力。

③画出完整的受力图:(只画性质力,不画效果力)④检验:a。

每分析一个力,都要找到其施力物体b。

看一看根据你画的受力图,物体能否处于题目中所给的运动状态.第四章牛顿运动定律牛顿第二定律: F合= ma第五章曲线运动a.平抛运动水平方向:匀速直线运动竖直方向:自由落体运动合速度:大小方向tanθ=vy/v0 合位移:b。

圆周运动:线速度定义: ,角速度定义式,线速度与角速度的关系线速度与周期的关系:,角速度与周期的关系:向心加速度公式:向心力公式表达式:第六章万有引力(1)万有引力定律(r指两质点间的距离)(2)万有引力定律的应用:天体做匀速圆周运动则有:(万有引力提供向心力)近地表的物体,忽略地球的自转的影响,则有:(万有引力=重力)第七章机械能守恒计算公式1。

高中必修一物理公式总结高中必修一物理公式同学们总结过吗?如果没有,请来小编这里瞧瞧。

下面是由小编为大家整理的“高中必修一物理公式总结”,仅供参考,欢迎大家阅读。

高中必修一物理公式总结高中必修1物理公式(一)1)匀变速直线运动1.平均速度V平=S / t (定义式)2.有用推论Vt 2 –V0 2=2as3.中间时刻速度 Vt / 2= V平=(V t + V o) / 24.末速度V=Vo+at5.中间位置速度Vs / 2=[(V_o2 + V_t2) / 2] 1/26.位移S= V平t=V o t + at2 / 2=V t / 2 t7.加速度a=(V_t - V_o) / t 以V_o为正方向,a与V_o同向(加速)a>0;反向则a<08.实验用推论ΔS=aT2 ΔS为相邻连续相等时间(T)内位移之差9.主要物理量及单位:初速(V_o):m/ s 加速度(a):m/ s2 末速度(Vt):m/ s时间(t):秒(s) 位移(S):米(m) 路程:米速度单位换算: 1m/ s=3.6Km/ h注:(1)平均速度是矢量。

(2)物体速度大,加速度不一定大。

(3)a=(V_t - V_o)/ t只是量度式,不是决定式。

(4)其它相关内容:质点/位移和路程/s--t图/v--t图/速度与速率/2) 自由落体1.初速度V_o =02.末速度V_t = g t3.下落高度h=gt2 / 2(从V_o 位置向下计算)4.推论V t2 = 2gh注:(1)自由落体运动是初速度为零的匀加速直线运动,遵循匀变速度直线运动规律。

(2)a=g=9.8≈10m/s2 重力加速度在赤道附近较小,在高山处比平地小,方向竖直向下。

3) 竖直上抛1.位移S=V_o t – gt 2 / 22.末速度V_t = V_o –g t (g=9.8≈10 m / s2 )3.有用推论V_t 2 - V_o 2 = - 2 g S4.上升最大高度H_max=V_o 2 / (2g) (抛出点算起)5.往返时间t=2V_o / g (从抛出落回原位置的时间)注:(1)全过程处理:是匀减速直线运动,以向上为正方向,加速度取负值。

此文档下载后即可编辑第一章 力1. 重力:G = mg2. 摩擦力:(1) 滑动摩擦力:f = μF N 即滑动摩擦力跟压力成正比。

(2) 静摩擦力:①对一般静摩擦力的计算应该利用牛顿第二定律,切记不要乱用f =μF N ;②对最大静摩擦力的计算有公式:f = μF N (注意:这里的μ与滑动摩擦定律中的μ的区别,但一般情况下,我们认为是一样的)3. 力的合成与分解:(1) 力的合成与分解都应遵循平行四边形定则。

(2) 具体计算就是解三角形,并以直角三角形为主。

第二章 直线运动1. 速度公式: v t = v 0 + at ①2. 位移公式: x= v 0t +21at 2 ② 3. 速度位移关系式: v t 2- v 20 = 2as ③4. 平均速度公式: v = t x ④ v = 21(v 0 + v t ) ⑤v = v t2 ⑥5. 位移差公式 : △x {为连续相邻相等时间(T)内位移之差}= aT 2 ⑦6. 加速度a =(Vt-Vo)/t {以Vo 为正方向,a 与Vo 同向(加速)a>0;反向则a<0}7. 加速度a =(Vt-Vo)/t {以Vo 为正方向,a 与Vo 同向(加速)a>0;反向则a<0}公式说明:(1) 以上公式除④式之外,其它公式只适用于匀变速直线运动。

(2)公式⑥指的是在匀变速直线运动中,某一段时间的平均速度之值恰好等于这段时间中间时刻的速度,这样就在平均速度与速度之间建立了一个联系。

8. 对于初速度为零的匀加速直线运动有下列规律成立:(1). 1T 秒末、2T 秒末、3T 秒末……nT 秒末的速度之比为: 1 :2:3:……:n.(2). 1T 秒内、2T 秒内、3T 秒内……nT 秒内的位移之比为: 12 :22:32:……:n 2.(3). 第1T 秒内、第2T 秒内、第3T 秒内……第nT 秒内的位移之比为: 1:3:5:……:(2 n-1).(4). 第1T 秒内、第2T 秒内、第3T 秒内……第nT 秒内的平均速度之比为: 1:3:5:……:(2 n-1).第三章 牛顿运动定律1. 牛顿第二定律: F 合= ma注意: (1)同一性: 公式中的三个量必须是同一个物体的.(2)同时性: F 合与a 必须是同一时刻的.(3)瞬时性: 上一公式反映的是F 合与a 的瞬时关系.(4)局限性: 只成立于惯性系中, 受制于宏观低速.2. 整体法与隔离法:整体法不须考虑整体(系统)内的内力作用, 用此法解题较为简单, 用于加速度和外力的计算. 隔离法要考虑内力作用, 一般比较繁琐, 但在求内力时必须用此法, 在选哪一个物体进行隔离时有讲究, 应选取受力较少的进行隔离研究.3. 超重与失重:当物体在竖直方向存在加速度时, 便会产生超重与失重现象. 超重与失重的本质是重力的实际大小与表现出的大小不相符所致, 并不是实际重力发生了什么变化,只是表现出的重力发生了变化.第四章 物体平衡1. 物体平衡条件: F 合 = 02. 处理物体平衡问题常用方法有:(1). 在物体只受三个力时, 用合成及分解的方法是比较好的. 合成的方法就是将物体所受三个力通过合成转化成两个平衡力来处理; 分解的方法就是将物体所受三个力通过分解转化成两对平衡力来处理.(2). 在物体受四个力(含四个力)以上时, 就应该用正交分解的方法了. 正交分解的方法就是先分解而后再合成以转化成两对平衡力来处理的思想.第五章 匀速圆周运动1.对匀速圆周运动的描述:①.线速度的定义式: v =ts (s 指弧长或路程,不是位移 ②.角速度的定义式: ω= tφ ③.线速度与周期的关系:v = Tr π2 ④.角速度与周期的关系:Tπω2= ⑤.线速度与角速度的关系:v = r ω ⑥.向心加速度:a = rv 2或 a =2ωr 2. (1)向心力公式:F = ma = m rv 2= m 2ωr (2) 向心力就是物体做匀速圆周运动的合外力,在计算向心力时一定要取指向圆心的方向做为正方向。

高中物理必修一公式第一章 运动的描述一、速度:单位m/s1、速度和平均速度 v=Δx/Δt 或v=x/t2、瞬时速度 v=Δx/Δt (Δt →0)3、速率〔瞬时速度的大小〕 v=s/t 二、加速度: 单位m/s2a=Δv/Δt第二章 匀变速直线运动的研究一、根本公式:1、速度公式:0t a t υυ=+⋅2、位移公式:X 2012s t at υ=+ t v x = 二、推论:1、平均速度公式:02tυυυ+=2、速度——位移公式:2202t asυυ-=X 3、中时速公式:022t tυυυυ 4、中位速公式:22202t x υυυ+=。

〔22x t υυ〈〕三、匀变速直线运动的特殊规律1、初速为零的匀加速直线运动的特点:〔1〕从运动开始,在1T 末、2T 末、3T 末……nT 末的速度之比:υ1::υ2:υ3:…:υn =1:2:3:…:n 〔提示:t a t υ=⋅〕〔2〕从运动开始,在1T 内、2T 内、3T 内……nT 内的位移之比:X 1:X 2:X :……:X n =12: 22: 32:……:n 2 〔提示:X 212s at =〕 〔3〕从运动开始,在第1个T 内,第二个T 内,第3个T 内……第n 个T 内的位移之比:X Ⅰ:X Ⅱ:X Ⅲ:……:X N =1:3:5:……:〔2N -1〕 〔提示:X Ⅰ=X 2-X 1〕〔4〕从运动开始,通过连续相等的位移所用时间之比:① t Ⅰ:t Ⅱ:t Ⅲ:……:t N =1:1〕:2〕:……:1n 〕② t 总Ⅰ2、做匀变速直线运动的物体,如果在各个连续相等的时间T 内的位移分别为X Ⅰ,X Ⅱ,X III ……X N ,那么△X =X Ⅱ-X Ⅰ=X III -X Ⅱ=……= X N -X N -1=aT 2=恒量推论:第n 个T 时间内的位移和第m 个T 时间内的位移之差:X n -X m =〔n -m 〕aT 23、自由落体运动: V 0=0, a=g第三章相互作用1、重力: G = mg (g 随高度、纬度、地质结构而变化,g 极>g 赤,g 低纬>g 高纬)2、胡克定律:F = k x (x 为伸长量或压缩量,k 为劲度系数,只与弹簧的长度、粗细和材料有关)3、摩擦力的公式:(1 ) 滑动摩擦力: F f = μF N 〔动的时候用,或时最大的静摩擦力〕说明:①N 为接触面间的弹力〔压力〕,可以大于G ;也可以等于G ;也可以小于G 。