论信息化水平的不同测算方法

- 格式:pdf

- 大小:463.04 KB

- 文档页数:7

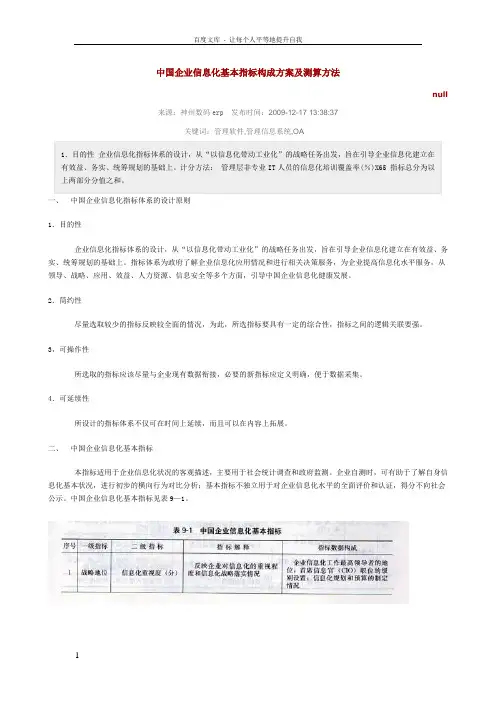

中国企业信息化基本指标构成方案及测算方法null来源:神州数码erp 发布时间:2009-12-17 13:38:37关键词:管理软件,管理信息系统,OA1.目的性企业信息化指标体系的设计,从“以信息化带动工业化”的战略任务出发,旨在引导企业信息化建立在有效益、务实、统筹规划的基础上。

计分方法:管理层非专业IT人员的信息化培训覆盖率(%)X65 指标总分为以上两部分分值之和。

一、中国企业信息化指标体系的设计原则1.目的性企业信息化指标体系的设计,从“以信息化带动工业化”的战略任务出发,旨在引导企业信息化建立在有效益、务实、统筹规划的基础上。

指标体系为政府了解企业信息化应用情况和进行相关决策服务,为企业提高信息化水平服务,从领导、战略、应用、效益、人力资源、信息安全等多个方面,引导中国企业信息化健康发展。

2.筒约性尽量选取较少的指标反映较全面的情况,为此,所选指标要具有一定的综合性,指标之间的逻辑关联要强。

3,可操作性所选取的指标应该尽量与企业现有数据衔接,必要的新指标应定义明确,便于数据采集。

4.可延续性所设计的指标体系不仅可在时间上延续,而且可以在内容上拓展。

二、中国企业信息化基本指标本指标适用于企业信息化状况的客观描述,主要用于社会统计调查和政府监测。

企业自测时,可有助于了解自身信息化基本状况,进行初步的横向行为对比分析;基本指标不独立用于对企业信息化水平的全面评价和认证,得分不向社会公示。

中国企业信息化基本指标见表9—1。

三、中国企业信息化基本指标计算方法企业信息化基本指标可以根据指标加权获得无量纲化总指数,反映企业信息化基本发展状况。

具体权重根据德尔菲法、层次分析法,结合政策导向确定。

1.信息化重视度1)企业信息化工作最高领导者的地位:最高领导者是一把手,得100分;是二把手,得70分;是三把手,得50分;是部门领导,得30分。

2)首席信息官(CIO)职位的级别设置:①正式设置CIO职位,得50分,否则得0分;②CIO的职位级别处于企业最高层,得50分,处于中层,得25分。

企业信息化可持续发展能力评价指标及测算

方法

企业的信息化可持续发展能力的评价指标主要分为信息管理理论指标、技术指标、运光指标和绩效指标。

1. 信息管理理论指标:包括企业信息化建设战略、设计理念及其实施进度、企业信息化建设的预算控制能力、组织管理结构的健全度以及管理模式的可行程度等等。

2. 技术指标:由信息化技术的发展水平、硬件设施配置水平、应用软件的质量、系统安全风险管理能力、系统的稳定运行度、技术服务的质量等组成。

3. 运营指标:包括网络运行稳定性,使用体验,员工信息处理能力,网络环境安全质量,电子商务运营能力,IT服务管理能力等。

4.绩效指标:包括IT绩效指标,销售额增长率,回报率,市场占有率,生产效率,客户满意度,网络环境安全与可靠性等。

测算方法:可以采用定量分析法,采用不同的指标结合起来构造一种包含客观实测对象的评价指标系统,对企业信息化发展能力进行综合评价;采用定性分析法,按照重要性和敏感性,确定信息化发展的主要指标,从而实现对企业的信息化水平的综合评价。

陈凯杨培芳(电信研究院政策研究室)张盈唐胡寻峰(中国电信经济中心)如今,世界正在从农业和工业经济向知识经济大步迈进,知识经济的最大特点是信息化。

信息产业的发展正在改变人类的生活方式、工作方式、管理方式以及社会特征、企业形态、资产形式……。

21 世纪是信息的世纪,通信、微电子、软件、计算机、消费电子将成为信息产业的重点。

信息革命是我们正在亲身感受、经历和参预的使世界发生根本性变革的革命。

自然,对信息化的度量和测算也越来越受到广泛的关注和各国政府的重视。

随着人类向信息社会迈进步伐的加快,界定信息产业和测算信息化水平的方法也越来越多,主要方法及测算手段如下:波拉特法是最早的信息化测算方法,它从经济角度考察社会信息化程度,选择信息产业增加值在国民生产总值中所占比率和信息劳动者在总劳动力中所占比率作为测度信息化水平的具体指标。

其中,国民生产总值代表直接提供给社会最终消费及使用的商品及劳务的总量,增加值是指在生产商品和提供劳务的过程中所增加的价值,包括固定资产折旧,不包括中间消耗的物质产品和服务价值。

信息化指数法是日本学者于 1965 年提出的。

它由四个类别共 12 个指标组成(详见表1 ),将这些指标与某一基准年相比,得到的就是信息化指数。

这种方法既可以从时间序列角度研究其发展趋势,也可以考察不同国家信息化发展的程度差别。

1995 年,我们用日本的信息化指标比较了中国与美国的信息化水平,结果是中国的信息化指数为 44.55 。

以日本 1991 年为基准,测算的 1985 年与 1995 年中国信息化指数分别为31.42 和 56.72 。

表 1 信息化指数指标体系指标项目信息量指标名称人均年使用函件数国际电信联盟把信息产业界定为以下范畴:电信服务和设备;计算机服务和设备;声音与电视广播和设备;声像娱乐。

根据这一界定,国际电信联盟估计的 1994 年全球信息产业规模已达到 14250 亿美元,其中上面所列的各行业对信息产业的贡献可用图 1 表述。

信息化水平的八种测算方法

姜爱林

【期刊名称】《测绘软科学研究》

【年(卷),期】2002(008)001

【摘要】20世纪80年代以来,信息技术对人类文明的影响超过了其他任何高新技术,信息化正成为经济增长的重要驱动力.信息化水平的测算始于20世纪60年代,可以说一些理论模型或方法目前已比较成熟,不少测算早已被世界各国所采用.【总页数】6页(P44-48,封三)

【作者】姜爱林

【作者单位】国土资源部中国土地勘测规划院地政研究中心,北京,100029

【正文语种】中文

【中图分类】G202

【相关文献】

1.论信息化水平的八种测算方法 [J], 姜爱林

2.信息化水平测算方法的问题及改进 [J], 李彦萍

3.论信息化水平的不同测算方法 [J], 姜爱林

4.南通市工业化与信息化发展水平的测算方法与理论分析 [J], 戴兆斌

5.国外信息化水平测算方法简要述评 [J], 叶勇

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

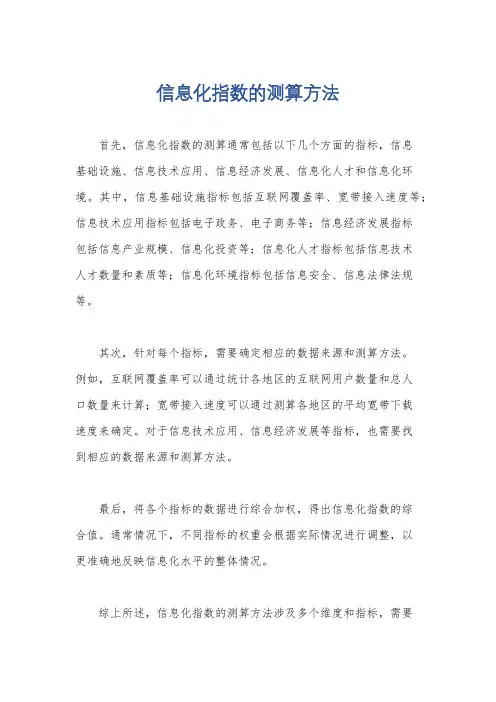

信息化指数的测算方法

首先,信息化指数的测算通常包括以下几个方面的指标,信息

基础设施、信息技术应用、信息经济发展、信息化人才和信息化环境。

其中,信息基础设施指标包括互联网覆盖率、宽带接入速度等;信息技术应用指标包括电子政务、电子商务等;信息经济发展指标

包括信息产业规模、信息化投资等;信息化人才指标包括信息技术

人才数量和素质等;信息化环境指标包括信息安全、信息法律法规等。

其次,针对每个指标,需要确定相应的数据来源和测算方法。

例如,互联网覆盖率可以通过统计各地区的互联网用户数量和总人

口数量来计算;宽带接入速度可以通过测算各地区的平均宽带下载

速度来确定。

对于信息技术应用、信息经济发展等指标,也需要找

到相应的数据来源和测算方法。

最后,将各个指标的数据进行综合加权,得出信息化指数的综

合值。

通常情况下,不同指标的权重会根据实际情况进行调整,以

更准确地反映信息化水平的整体情况。

综上所述,信息化指数的测算方法涉及多个维度和指标,需要

充分考虑各个方面的数据和情况,以确保信息化指数能够客观准确地反映一个地区的信息化水平。

这一指数对于政府制定信息化发展战略、企业选择投资方向、个人职业规划等方面都具有重要的指导意义。

信息化测度⽅法⼀国内主要的信息化⽔平测度⽅法 (2)(⼀)主成分分析法 (3)(⼆)多层次分析法 (5)⼀国内主要的信息化⽔平测度⽅法20世纪60年代美国与⽇本等国学者对信息化⽔平的测度理论与⽅法进⾏过研究,为信息化发展的定量研究奠定了基础,其中影响较⼤、应⽤较⼴的有两个分⽀:⼀是从经济学范畴出发的以信息经济为对象的宏观计量,美国经济学家F.马克卢普、M.波特拉等⼈作出了主要的贡献,以波特拉创⽴的⽅法最为著名;⼆是从衡量社会的信息流量的信息能⼒等来反映社会的信息化程度,主要依据某些综合的社会统计数字构造测度模型,这种⽅法以⽇本提出的信息化指数模型为代表。

与世界发达国家相⽐我国信息化建设起步较晚,对信息化理论和信息化发展⽔平测度理论与⽅法的研究在20世纪80年代中期才刚刚开始。

国务院信息化⼯作领导⼩组在1997年全国信息化⼯作会议上,提出了国家信息化的定义:国家信息化就是在国家统⼀规划和组织下,在农业、⼯业、科学技术、国防及社会⽣活各个⽅⾯应⽤信息技术,深⼊开发、⼴泛利⽤信息资源,加速国家实现现代化的进程。

同时,根据上述定义,确定了信息化体系框架,包括信息资源、国家信息⽹络、信息技术应⽤、信息技术与产业、信息化⼈才、信息化政策法规和标准等6个⽅⾯。

在此基础上,2001年7⽉我国公布了《国家信息化指标构成⽅案》,设计提出了20项信息化⽔平测度指标。

《国家信息化指标构成⽅案》的公布,标志着我国对信息化⽔平测度与⽅法的研究已经取得了⽐较成熟的研究成果。

(⼀)主成分分析法主成分分析法是将多个变量化为少数综合变量的⼀种多元统计⽅法,是进⾏综合评价和多元变量分析的有效⼯具。

它将原始指标体系转化、归类为少数⼏个综合指标。

能反映系统信息量最⼤的综合指标为第⼀主成分,其次是第⼆主成分。

主成分的个数⼀般按所需反映全部信息量的百分⽐来决定,以消除⼤量关联性指标对评价效果的影响。

其主要成分指标不仅包括原始指标体系的绝⼤部分信息,⽽且彼此互不相关。

浅谈行业信息化水平测度方法一、引言二、行业信息化水平的定义三、行业信息化水平测量方法的概述四、行业信息化水平测量方法的具体操作1. 数据搜集2. 数据分析3. 结果展示五、行业信息化水平测量方法的局限性及对策六、行业信息化水平测量方法的应用案例1. 餐饮行业2. 金融行业3. 教育行业4. 医疗行业5. 地产行业七、结论引言在信息技术不断普及和发展的今天,行业信息化已成为衡量一个行业竞争力的指标之一,行业信息化水平的测量具有重要意义。

但是,如何全面准确地测量行业信息化水平,是一个亟待解决的问题。

行业信息化水平的定义行业信息化水平是指行业内企业在信息技术应用、信息资源整合和信息化管理等方面的整体水平。

越高的行业信息化水平代表着行业整体技术水平更高,企业业务效率更高,市场竞争力更强。

行业信息化水平测量方法的概述当前,行业信息化水平测量方法主要分为两类:一是主观评估法;二是客观统计法。

主观评估法通常采用专家问卷调查或面访企业的方式收集数据,然后根据专业人员的主观判断进行分析,缺点是容易受到人为主观因素的影响。

客观统计法以数据和具体数字指标为基础,使用数据统计软件对数据进行分析和测量,客观性更强。

行业信息化水平测量方法的具体操作数据搜集:通过调研和数据收集的方式,获取行业内企业的信息技术应用和信息化管理等方面的数据。

数据分析:将收集的数据进行分类整理,制定测量指标体系,通过对数据进行统计分析,来获得相应的指标加权平均值和排名。

结果展示:将分析结果进行图表化展示,并结合具体案例进行解读和分析。

行业信息化水平测量方法的局限性及对策行业信息化的测量方法需要综合考虑主观因素和客观指标,但是,客观数据往往存在时间滞后性,主观因素的考虑在一定程度上可能会影响测量结果。

可采取采取多种互补的方法进行测量,综合考虑多种因素,获得更全面准确的结果。

行业信息化水平测量方法的应用案例餐饮行业:通过对当地餐饮行业营业额、客单价、餐饮企业线上订单占比等指标进行分析,得出该地区餐饮行业信息化水平排名情况及优劣之处。

信息化水平测算与比较研究中国信息化水平测算与比较研究121世纪,信息产业将成为全球的主导产业。

目前,世界上发达国家都在竞相发展和提高信息技术水平,大力发展信息产业,以尽快提高国家信息能力,从而提高国家综合国力,以便在21世纪的竞争中处于领先地位。

美国、日本等国家的经济总量中,已有50%以上的增加值是由信息产业创造的,信息产业劳动力已占全社会劳动力的50%以上,信息产业已成为发达国家国民经济的支柱产业和经济发展的强大动力,因此,信息能力已成为衡量国家综合国力和国际竞争力的重要标志。

改革开放以来,特别是近十年来,中国政府也提出了加快信息产业发展的战略,中国信息产业有了较快的发展。

然而,与世界发达国家相比,我们还仅仅处在起步阶段,还有许多工作要做,其中一个很基础性的工作就是摸清我国信息产业发展水平在国际上的地位,摸清我国各地区信息化的发展水平,即进行评价一个国家或地区的信息化水平的研究。

本课题的设立和研究,就是为了寻找一个合理的评价指标体系和比较评价方法,并根据这套体系和方法对中国各地区间的信息化水平进行测算和评价,以便为中国政府制定信息产业的宏观发展战略提供科学的量化依据。

由于工作的探索性和资料、时间等的限制,我们的研究仅是初步的,随着信息化的发展,我们将继续探讨与深入进行该问题的研究。

一、开展中国信息化水平测算工作的意义及框架(一)、开展中国信息化水平测算工作的意义在世界信息化水平迅速提高、发达国家以信息产业为核心的新经济体系不断完善与壮大的背景下,中国信息化建设也在加快发展, 正在成为经济增长的新动力。

但目前,中国信息化发展的状况与问题如何?中国信息化发展的前景怎样?各地区信息化水平与结构对整个国民经济发展的影响如何?对这些问题,如今尚未有科学与完整的本课题为国家信息化办公室委托研究课题课题组顾问:贺铿沈青华课题组组长:郑京平课题组副组长:陈泉根杨京英课题组主要成员:王强铁兵周江陈胜春等量化的数据来反映与评价。

09图书馆学武亚静01 国内外信息化的度量指标一、国外对信息化的度量指标准1.波拉特法最早开始信息产业测评理论与方法研究的是美国学者马克卢普, 他于1962 年设计了一套测评信息产业的指标体系与方法。

1977 年, 波拉特在他的9卷巨著《信息经济: 定义和测量》中,提出了第四次产业的论点, 并在马克卢普开创的有关知识产业的理论基础上提出了该模型,又叫信息经济法。

波拉特法从经济学角度, 对信息产业运行机制进行研究, 考察信息经济在国民生产总值GNP 中所占的比例。

其基本理论是: 首先, 将信息产业与农业、工业、服务业并列, 称为第四产业。

其次,根据信息活动的情况将国民经济信息部门划分为一级信息部门和二级信息部门。

一级信息部门是向市场提供信息产品和信息服务的企业, 其产值的测度可采用测度国民生产总值的一般方法, 比如: 最终需求法和增值法, 数据来源是美国商业部分析局的国民经济核算体系; 二级信息部门主要指为内部消费而创造信息服务的政府或非信息企业, 其产值由该部门中信息劳动者的收入和信息资本的折扣构成, 他用了美国劳动统计局的“产业—职业结构矩阵”和美国经济分析局的“产业—资本流通矩阵”两个数据库。

2. 信息化指数法1965 年,日本经济学家小松崎清介提出了信息化指数法。

信息化指数法主要是从邮电、广播、电视新闻等行业中选取信息量、信息装备率、通信主体水、平、信息系数四个要素来体现社会的信息化程度,四个要素具体又细分为11 个变量,将这些指标与某一基准年相比得到的就是社会信息化指数,这种方法既可以从时间序列角度研究发展趋势,也可从截面上考察不同国家信息化发展的程度差别。

测算方法是:先将基年各项指标的指数值定为100,然后分别测算某年度的同类指标值的指数,再采用一步算术平均法或分步算术平均法求得信息化指数。

其中前者是直接将末级指标的指数相加之和除以项数;后者是先计算出二级指数值再求最终的信息化指数。

两种算法的权重基础不同,其结果也不一样,但由于信息化指数值只具有相对意义,所以并不影响人们运用该模型来测算一个国家或地区的信息化纵向历史进程,以及横向比较不同国家或地区之间的信息化程度差异。

略论对中国信息化水平的基本判断论文关健词:中国信息化水平论文摘要:大多数学者都认为,中国信乌化发展水平目前尚处于初级阶段,也有极个别学者认为中国信息化已达到信.乌化发展的中级阶段。

笔者认为,从全国来看,中国信.忽化发展水平处于初级阶段;从东部沿海地区和部分大城市来看,其信.乌化水平已处于信,息化初级阶段与中级阶段的交叉地段;从西部地区和绝大部分农村地区来看,信息化尚处于刚刚起步阶段.据此本文将中国信息化水平定义在初级阶段的水平线上,并从四个方面时其作了兵体的分析判断。

一、近20年来中国信息化水平测算概况中国信息水平测算的研究与实测工作始于20世纪80年代初.1986年3月至6月,国家科委中国科技促进发展研究中心对1982年中国信息化进行了厕算。

从此,中国信息化测算开始了新的征程.从近20年来的文献看,中国学者对信息化的测算大致可分为四类:一类是沿用波拉特法进行测算;二类是运用日本信息化指数法;三类是运用国际电联指标体系法;四是运用国际数据公司法;五是运用多元统计分析法;六是运用联合国IPU法.在以上方法中,运用最多的是波拉特法和日本指数模型。

根据有关文献统计分析,1986年至2001年,以个人名义具体测算的次数大约为50次,以单位名义具体测算的次数大约为20^-30次。

就方法看,除以上方法外,近几年来又有学者创立了不少新的测算方法,如综合信息产业力度法、信息化综合指数法等。

就范围看,有测算全国的,有测算全省的,也有测算一个城市的(如苏州市),还有测算某一非行政区域的(如京津地区、珠江三角洲).就重视程度而言,北京、上海、广州等明显重于其他地区,东部明显高于中西部地区,城市明显高于广大农村地区。

二、中国信息化指标体系的构建信息化指标体系是信息化水平测算与评价的重要依据。

根据信息化理论,要测算和评价一个国家或地区的信息化程度或发展水平,除了选择一定测算方法外,还必须参照或建立一套既定的(或标准的)信息化指标体系进行分析判断.这既是信息化水平测算与评价的一般规律,也是研究探讨信息化水平的必要的前提。