高考诗歌鉴赏之常见表现手法

- 格式:ppt

- 大小:321.54 KB

- 文档页数:7

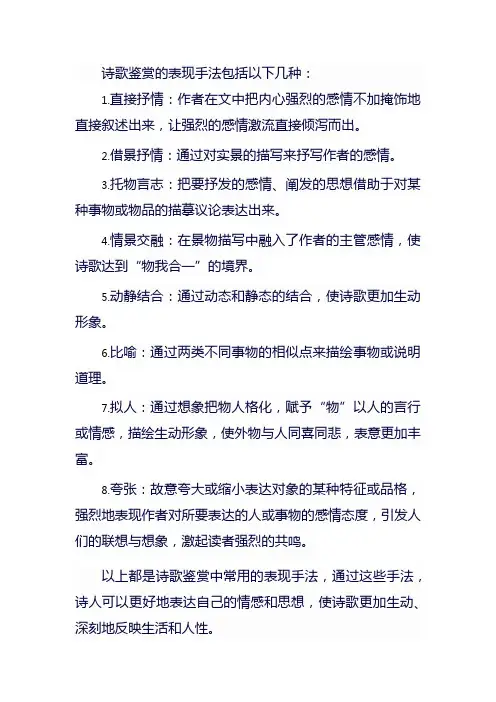

诗歌鉴赏的表现手法包括以下几种:

1.直接抒情:作者在文中把内心强烈的感情不加掩饰地直接叙述出来,让强烈的感情激流直接倾泻而出。

2.借景抒情:通过对实景的描写来抒写作者的感情。

3.托物言志:把要抒发的感情、阐发的思想借助于对某种事物或物品的描摹议论表达出来。

4.情景交融:在景物描写中融入了作者的主管感情,使诗歌达到“物我合一”的境界。

5.动静结合:通过动态和静态的结合,使诗歌更加生动形象。

6.比喻:通过两类不同事物的相似点来描绘事物或说明道理。

7.拟人:通过想象把物人格化,赋予“物”以人的言行或情感,描绘生动形象,使外物与人同喜同悲,表意更加丰富。

8.夸张:故意夸大或缩小表达对象的某种特征或品格,强烈地表现作者对所要表达的人或事物的感情态度,引发人们的联想与想象,激起读者强烈的共鸣。

以上都是诗歌鉴赏中常用的表现手法,通过这些手法,诗人可以更好地表达自己的情感和思想,使诗歌更加生动、深刻地反映生活和人性。

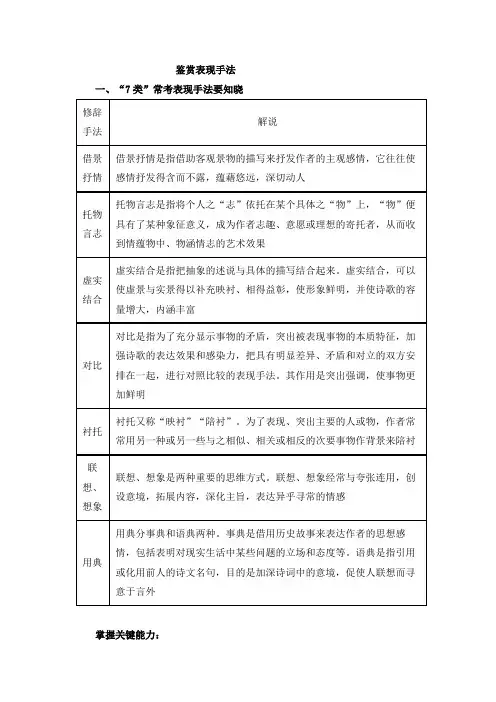

鉴赏表现手法一、“7类”常考表现手法要知晓掌握关键能力:表现手法题答题“3步骤”1.明技巧通读整首诗词,把握关键词句,找出这首诗(词)使用的表现手法。

2.释运用结合相关语句分析这个手法在诗歌中的具体运用。

3.析作用表现手法往往与作者情感联系在一起,有些诗歌表现手法的鉴赏必须从诗歌的总体出发,扣住诗歌的主旨来作答。

答出该手法表达了作者怎样的情感,传达了怎样的旨趣及运用该手法的效果。

二、解题思路示范[典例3]阅读下面这首诗,完成后面题目。

送王昌龄李颀漕水东去远,送君多暮情。

淹留野寺出,向背孤山明。

前望数千里,中无蒲稗生。

夕阳满舟楫,但爱微波清。

举酒林月上,解衣沙鸟鸣。

夜来莲花界【注】,梦里金陵城。

叹息此离别,悠悠江海行。

【注】莲花界:佛寺,诗中指洛阳白马寺。

这首诗与柳永《雨霖铃》词都运用了点染手法,试赏析本诗的点染手法。

答题思路:第一步:明技巧词的开篇就采用了先染后点的手法,缘情布景,渲染氛围,整个上片句句都在言情,却无一语直接言情,因此词的上片都是在染。

下片开头“多情自古伤离别”,才在上片蓄势极足的情况下,如闸门大开,将堆积已久的感情倾泻而出,点破“离别”的情感内涵,这是点。

第二步:释运用这首诗主要写离情别绪,诗歌在第二句先点“送君多暮情”;再展开写暮景,通过层层铺垫,渲染其情;最后以“叹息”再次点明别离之情。

第三步:析作用作者在本诗中运用先点后染再点的手法,着意抒发“多暮情”,全诗幽淡惆怅,表达出对朋友孤身远去的不舍之情与眷恋之意。

[形成答案]①“送君多暮情”句点出了伤别之情;②“淹留野寺出”至“梦里金陵城”十句,层层铺写暮景,满篇幽淡惆怅,字字都是“暮情”,有力渲染烘托了离情;③结尾“叹息此离别”再次点明别离之情,“悠悠江海行”表达对朋友孤身远去的不舍。

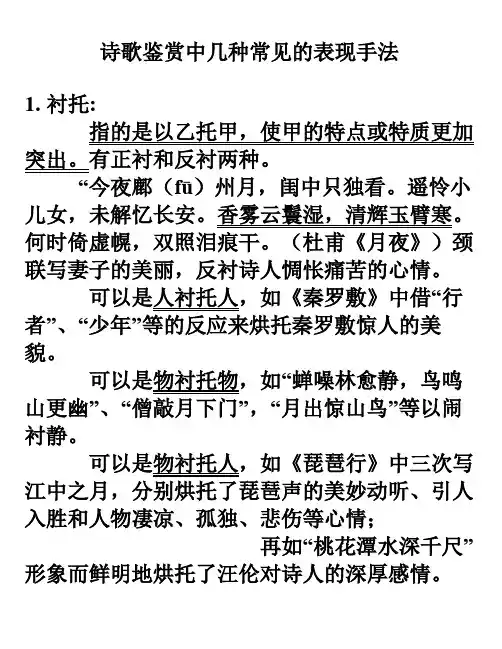

诗歌鉴赏中几种常见的表现手法1.衬托:指的是以乙托甲,使甲的特点或特质更加突出。

有正衬和反衬两种。

“今夜鄜(fū)州月,闺中只独看。

遥怜小儿女,未解忆长安。

香雾云鬟湿,清辉玉臂寒。

何时倚虚幌,双照泪痕干。

(杜甫《月夜》)颈联写妻子的美丽,反衬诗人惆怅痛苦的心情。

可以是人衬托人,如《秦罗敷》中借“行者”、“少年”等的反应来烘托秦罗敷惊人的美貌。

可以是物衬托物,如“蝉噪林愈静,鸟鸣山更幽”、“僧敲月下门”,“月出惊山鸟”等以闹衬静。

可以是物衬托人,如《琵琶行》中三次写江中之月,分别烘托了琵琶声的美妙动听、引人入胜和人物凄凉、孤独、悲伤等心情;再如“桃花潭水深千尺”形象而鲜明地烘托了汪伦对诗人的深厚感情。

2.用典:即在诗歌中援引史实,使用典故。

古诗很讲究用典,这既可使诗歌语言精炼,又可增加内容的丰富性,增加表达的生动性和含蓄性,可收到言简意丰、耐人寻味的效果,增强作品的表现力和感染力。

用典有用事和引用前人诗句两种。

用事是借用历史故事来表达作者的思想感情,包括对现实生活中某些问题的立场和态度、个人的意绪和愿望等等,属于借古抒怀。

引用或化用前人诗句目的是加深诗词中的意境,促使人联想而寻意于言外。

“想当年,金戈铁马,气吞万里如虎”(辛弃疾《永遇乐·京口北固亭怀古》)“想当年,金戈铁马,气吞万里如虎”写的是刘裕当年北伐抗敌的英雄气概。

作者借赞扬刘裕,讽刺南宋王朝主和派屈辱求和的无耻行径,表现出作者抗金的主张和恢复中原的决心。

" 过春风十里,尽荠麦青青”(姜夔《扬州慢》)这首词除了回顾作者43年前南下经历一层外,全是用事“春风十里”引用杜牧的诗句,表现往日扬州十里长街的繁荣景况,虚写;“尽荠麦青青”,写词人今日所见的凄凉情形,实写。

这两幅对比鲜明的图景寄寓着词人昔盛今衰的感慨。

3.虚实虚实结合是指现实的景、事与想象的景、事互相映衬,交织一起表达同一样的情感。

寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇。

都门帐饮无绪,留恋处兰舟催发。

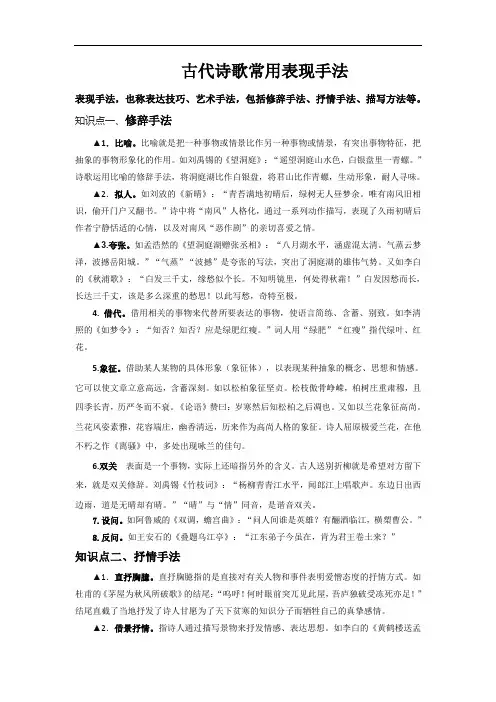

古代诗歌常用表现手法表现手法,也称表达技巧、艺术手法,包括修辞手法、抒情手法、描写方法等。

知识点一、修辞手法▲1.比喻。

比喻就是把一种事物或情景比作另一种事物或情景,有突出事物特征,把抽象的事物形象化的作用。

如刘禹锡的《望洞庭》:“遥望洞庭山水色,白银盘里一青螺。

”诗歌运用比喻的修辞手法,将洞庭湖比作白银盘,将君山比作青螺,生动形象,耐人寻味。

▲2.拟人。

如刘攽的《新晴》:“青苔满地初晴后,绿树无人昼梦余。

唯有南风旧相识,偷开门户又翻书。

”诗中将“南风”人格化,通过一系列动作描写,表现了久雨初晴后作者宁静恬适的心情,以及对南风“恶作剧”的亲切喜爱之情。

▲3.夸张。

如孟浩然的《望洞庭湖赠张丞相》:“八月湖水平,涵虚混太清。

气蒸云梦泽,波撼岳阳城。

”“气蒸”“波撼”是夸张的写法,突出了洞庭湖的雄伟气势。

又如李白的《秋浦歌》:“白发三千丈,缘愁似个长。

不知明镜里,何处得秋霜!”白发因愁而长,长达三千丈,该是多么深重的愁思!以此写愁,奇特至极。

4. 借代。

借用相关的事物来代替所要表达的事物,使语言简练、含蓄、别致。

如李清照的《如梦令》:“知否?知否?应是绿肥红瘦。

”词人用“绿肥”“红瘦”指代绿叶、红花。

5.象征。

借助某人某物的具体形象(象征体),以表现某种抽象的概念、思想和情感。

它可以使文章立意高远,含蓄深刻。

如以松柏象征坚贞。

松枝傲骨峥嵘,柏树庄重肃穆,且四季长青,历严冬而不衰。

《论语》赞曰:岁寒然后知松柏之后凋也。

又如以兰花象征高尚。

兰花风姿素雅,花容端庄,幽香清远,历来作为高尚人格的象征。

诗人屈原极爱兰花,在他不朽之作《离骚》中,多处出现咏兰的佳句。

6.双关表面是一个事物,实际上还暗指另外的含义。

古人送别折柳就是希望对方留下来,就是双关修辞。

刘禹锡《竹枝词》:“杨柳青青江水平,闻郎江上唱歌声。

东边日出西边雨,道是无晴却有晴。

”“晴”与“情”同音,是谐音双关。

7.设问。

如阿鲁威的《双调,蟾宫曲》:“问人间谁是英雄?有酾酒临江,横槊曹公。

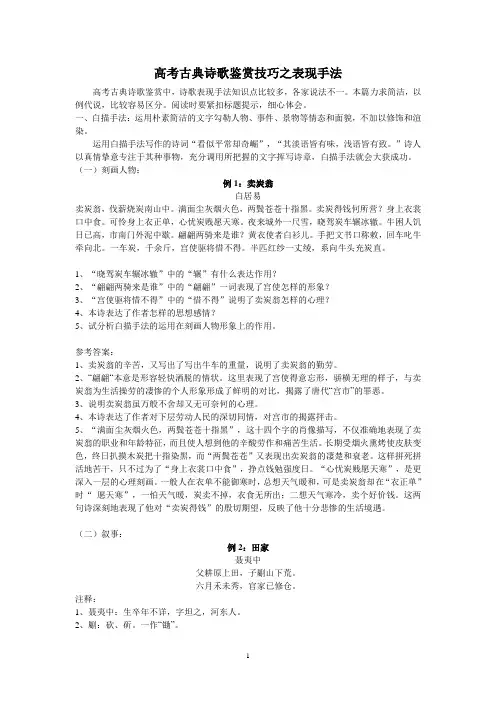

高考古典诗歌鉴赏技巧之表现手法高考古典诗歌鉴赏中,诗歌表现手法知识点比较多,各家说法不一。

本篇力求简洁,以例代说,比较容易区分。

阅读时要紧扣标题提示,细心体会。

一、白描手法:运用朴素简洁的文字勾勒人物、事件、景物等情态和面貌,不加以修饰和渲染。

运用白描手法写作的诗词“看似平常却奇崛”,“其淡语皆有味,浅语皆有致。

”诗人以真情挚意专注于其种事物,充分调用所把握的文字挥写诗章,白描手法就会大获成功。

(一)刻画人物:例1:卖炭翁白居易卖炭翁,伐薪烧炭南山中。

满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑。

卖炭得钱何所营?身上衣裳口中食。

可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒。

夜来城外一尺雪,晓驾炭车辗冰辙。

牛困人饥日已高,市南门外泥中歇。

翩翩两骑来是谁?黄衣使者白衫儿。

手把文书口称敕,回车叱牛牵向北。

一车炭,千余斤,宫使驱将惜不得。

半匹红纱一丈绫,系向牛头充炭直。

1、“晓驾炭车辗冰辙”中的“辗”有什么表达作用?2、“翩翩两骑来是谁”中的“翩翩”一词表现了宫使怎样的形象?3、“宫使驱将惜不得”中的“惜不得”说明了卖炭翁怎样的心理?4、本诗表达了作者怎样的思想感情?5、试分析白描手法的运用在刻画人物形象上的作用。

参考答案:1、卖炭翁的辛苦,又写出了写出牛车的重量,说明了卖炭翁的勤劳。

2、“翩翩“本意是形容轻快洒脱的情状。

这里表现了宫使得意忘形,骄横无理的样子,与卖炭翁为生活操劳的凄惨的个人形象形成了鲜明的对比,揭露了唐代“宫市”的罪恶。

3、说明卖炭翁虽万般不舍却又无可奈何的心理。

4、本诗表达了作者对下层劳动人民的深切同情,对宫市的揭露抨击。

5、“满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑”,这十四个字的肖像描写,不仅准确地表现了卖炭翁的职业和年龄特征,而且使人想到他的辛酸劳作和痛苦生活。

长期受烟火熏烤使皮肤变色,终日扒摸木炭把十指染黑,而“两鬓苍苍”又表现出卖炭翁的凄楚和衰老。

这样拼死拼活地苦干,只不过为了“身上衣裳口中食”,挣点钱勉强度日。

高考古代诗歌表现手法鉴赏1.对比和衬托:对比是把两种对立的事物或者同一事物的两个不同方面放在一起,相互比较。

对比的两个方面一般不分主次,反衬有主次之分。

如梅尧臣的《陶者》:“陶尽门前土,屋上无片瓦;寸指不沾泥,鳞鳞居大厦。

”衬托是指利用事物间相同或相对的条件,以一方作为陪衬来突出另一方的手法。

利用事物的相同条件来衬托另一方,称正衬;利用事物的相对条件来衬托另一方,称反衬。

如崔护的《题都城南庄》:“去年今日此门中,人面桃花相映红。

人面不知何处去,桃花依旧笑春风。

”2.渲染和烘托:渲染,本是一种国画技法,一般是在需要强调的地方浓墨重彩,使画面形象的某一方面更为突出。

用于艺术创作,就是从正面着意描写。

如汉乐府民歌《江南》:“江南可采莲,莲叶何田田。

鱼戏莲叶间。

鱼戏莲叶东,鱼戏莲叶西,鱼戏莲叶南,鱼戏莲叶北。

”烘托本是一种国画技法,用水墨或色彩在物象的轮廓外面渲染衬托,使物象明显突出。

用于艺术创作,指从侧面着意描写,作为陪衬,使所要表现的事物鲜明突出。

可以是以人烘托人,如《陌上桑》中借“行者”“少年”等的反应来烘托秦罗敷惊人的美貌;也可以是以物烘托物,更多的是以景物烘托人物。

3.象征:就是诗人借助物的象征义来表达个人情感或心志的一种表现手法,它们在整体构思上经常用到拟人、比喻、双关、借代等修辞手法。

如于谦的《石灰吟》:“千锤万击出深山,烈火焚烧若等闲。

粉骨碎身全不怕,要留清白在人间。

”4.用典:指诗歌中援用前人诗文名句、神话传说、历史故事等典故,使诗歌的意蕴更加丰富、含蓄、深刻。

用典根据用法的不同可以分为明用和暗用。

明用就是直接援用,如辛弃疾的《永遇乐·京口北固亭怀古》:“千古江山,英雄无觅孙仲谋处。

舞榭歌台,风流总被雨打风吹去。

斜阳草树,寻常巷陌,人道寄奴曾住。

想当年,金戈铁马,气吞万里如虎。

元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾。

四十三年,望中犹记,烽火扬州路。

可堪回首,佛狸祠下,一片神鸦社鼓。

诗歌鉴赏中的表现手法(一)诗歌鉴赏中的表现手法、艺术手法、表现技巧、艺术技巧这些概念大同小异,可以归结为都是手法的运用。

而表现手法又可以细分为:描写手法、描写角度、修辞手法和抒情手法四类。

只要我们掌握了每一个分类中的具体手法,构建起表现手法的知识体系,考点自然就明了,考试中的表现手法题型就迎刃而解。

一.描写手法1.白描:本是中国画的技法名称,用墨线勾描物象,不着颜色的画法。

用在文学创作中,指用简练的笔墨,不加烘托,刻画出鲜明生动的形象的写作方法。

例:(散文)“房间内的光线不够,所以在房间正中顶上,开了一个八角形的光斗。

因此大家就把这个楼叫做‘八角楼’。

”作者用朴素的语言,不作任何形容,简明地写房间内简陋的陈设,重点介绍了“八角楼”名称的由来。

(诗歌)“父耕原上田,子斫山下荒。

六月禾未秀,官家已修仓。

”描绘了一副父子辛勤劳作、官家修筑粮仓的画面,表现了封建统治者剥削、压榨农民的深刻主题。

“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。

”把经过选择的九种事物,巧妙地排列开来,勾勒出荒远古道上秋风飒飒的凄凉景象,写出了“断肠人”眼中的凄凉景象。

2.渲染:本是中国画的一种画法,用水墨或淡的色彩涂抹画面,有不同寻常的艺术效果。

文艺创作表现手法是对所写对象作突出的描写、形容、烘托,在需要强调的地方浓墨重彩。

例:(诗歌)“黄梅时节家家雨,青草池塘处处蛙。

有约不来过夜半,闲敲棋子落灯花。

”这里“家家雨”“处处蛙”渲染了一种气氛,衬托夜的静、心情的焦急。

写出了焦急等待的心情。

(诗歌)“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。

窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船。

”作者突出了刚抽新芽的柳枝,成双成对的黄鹂,自由自在的白鹭和一碧如洗的青天,四种鲜明的颜色新鲜而且明丽,构成了绚丽的图景。

3、烘托:对所描写的主要对象不作正面的刻画,而是通过写周围的人物、环境,使主要对象更加鲜明突出。

属于侧面描写。

例:(诗歌)“三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。

高考语文诗歌鉴赏的表现手法古代诗歌的表现手法,有些和抒情手法相融合,如用典、衬托、对比、托物言志、借景抒情等。

另外抑扬结合、象征也是常用的表现手法。

1.抑扬结合:“抑”就是贬抑,对事物进行否定、贬低;“扬”就是褒扬,对事物进行肯定、赞赏。

抑扬运用时,只强调一个方面,另一个方面起衬托作用。

有两种表现形式:一是欲扬先抑,一种是欲抑先扬。

2.象征:借助于某一具体事物的外在特征,寄寓作者某种深邃的思想,或表达某种富有特殊意义的事理的艺术手法。

象征的本体意义和象征意义之间本没有必然的联系,但通过作者对本体事物特征的突出描绘,会使艺术欣赏者产生由此及彼的联想,从而领悟到作者所要表达的含意。

例如:喜鹊象征吉祥、乌鸦象征萧索、鸳鸯象征爱情等。

3.托物言志:诗人借自然界中某物自身具有的特征,来表达某种志向或情感,诗中的物带有了人格化的色彩。

4.渲染:对环境、景物进行多方面的描绘形容,以突出形象,增强艺术效果。

5.烘托:“烘云托月”,借助描绘别的事物突出主要对象。

烘托又叫衬托,分为正衬和反衬两种,表达不同的情感。

6.用典抒情:剪接典型故事,借助典故来抒发情感,来讽喻时政。

7.借古喻今:借助历史上的人物或事件来隐喻、规劝当朝。

“借古”是手段,“喻今”是目的。

8.比兴:“比”,就是打比方;“兴”,就是联想,融景生情,因物起兴。

【方法技巧】1.解题思路(1)要了解主要表现手法的概念及表达效果,课后要认真阅读[相关资料链接]的内容。

(2)贴近诗句分析表现手法的形成过程及表达效果。

如上面的几个例题都需要按照此点作答。

(3)联系背景材料作答。

表现手法往往与作者情感联系在一起,因此,对于有些诗歌要通过背景材料才能读懂诗的主旨。

(4)欣赏诗歌不能离开诗歌整体。

因此不要忘了最后要在关键处点明作者的情感态度。

2.答题步骤(1)明确运用了什么表现手法。

(2)诗(词、曲)中是怎样运用这种手法的?(托物言志要阐明“物……志”所指的内容,象征要指明象征意义)(3)阐明这种表现手法的效果。

高考古诗词鉴赏中常考的表现手法1、直接抒情即作者在文中把内心强烈的感情不加掩饰地直接叙述出来,让强烈的感情激流直接倾泻而出。

如:前不见古人,后不见来者。

念天地之悠悠,独怆然而涕下。

(陈子昂《登幽州台歌》)全诗以慷慨悲凉的基调,通过等幽州台直接表达了诗人功业难就、空怀壮志的悲愤和失意苦闷的情怀。

2、借景抒情通过对实景的描写来抒写作者的感情。

如:烟笼寒水月笼沙,夜泊秦淮近酒家。

商女不知亡国恨,隔江犹唱《后庭花》。

(杜牧《泊秦淮》)诗歌的前两句写景,后两句抒情。

所写景并非晴朗的月夜、万里无云的碧空,而是迷蒙的烟月,笼罩着寒水白沙。

景色是那么黯淡,氛围是那么冷寂,这就给后两句写作者的忧虑情绪增添了气氛,加浓了色泽,两者情景交融,浑然一体。

3、托物言志属间接抒情的一种,托物言志就是把要抒发的感情、阐发的思想借助于对某种事物或物品的描摹议论表达出来。

如:垂緌饮清露,流响出疏桐。

居高声自远,非是藉秋风。

(虞世南《咏蝉》)诗歌中所描写的蝉的形象是:蝉垂着触须在枝头吸饮清洁的露水,阵阵的蝉声从稀疏的梧桐上传出来。

身居高处,叫声自然传的很远,并非依靠风的力量。

而在诗歌中作者真正所要抒发的人生感怀是:凡是品格高尚的人,总是严格要求自己,不断地提高自身修养,因而美好的声名自可远扬,不需要依靠其他人的吹嘘。

由此可见,写蝉是依据,而抒怀言志才是真正目的的。

4、情景交融在景物描写中融入了作者的主观感情,使诗歌达到“物我合一”分不清哪是“景”,哪是“情”的境界。

如:采菊东篱下,悠然见南山。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

此中有真意,欲辩已忘言。

诗句表面上是写景,而实际上则隐寓着诗人的一种超脱尘世、热爱自然、远离官场的感情境界。

5、动静结合指对人、事、景处于动态或相对静态时的描写。

如:月黑见渔灯,孤光一点萤。

微微风簇浪,散作满河星。

全诗用白描手法写出了诗人夜晚在船上看到的景色,前两句写静态,后两句写动态,一动一静,相辅相成。

6、以动衬静属反衬手法中的一种,即通过对动态的描写,渲染反衬出静态,也就是在动态描写中显示出静态。

高考语文诗歌赏析表现手法盘点在诗歌鉴赏的备考练习中,同学们常常出现对概念的理解模糊不清、使用时张冠李戴等问题。

下面给大家带来一些关于高考语文诗歌赏析表现手法盘点,希望对大家有所帮助。

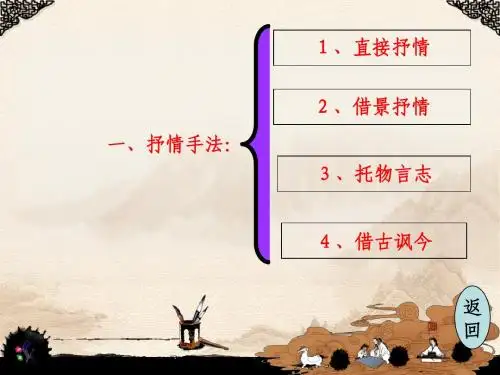

一.表现手法一抒情方式(一)总论情与景关系:诗人写诗来表达他的思想情感。

为了达到这个目的,他需要写景,来引起情,把情感传达给读者。

情与景的处理很重要,如果处理得恰当,就会激起读者的感情,使读者与他发生共鸣。

这样的诗就写得好,能动人。

(二)抒情手法分类:直接抒情和间接抒情两种。

直接抒情——以第一人称“我”为抒情主体,直接表现作者的思想感情。

也叫直抒胸臆。

间接抒情——诗人借助多种艺术技巧,委婉地表达自己的思想感情。

分为情景交融、借景衬情、托物言志。

1、借景抒情或情景交融:诗人对某种景象或某种客观事物有所感触时,把自身所要抒发的感情、表达的思想寄寓在此景此物中,通过描写此景此物予以抒发,这种抒情方式叫借景或借物抒情。

情景交融:包括三种形式,一是景中寓情,二是以景结情,三是缘情写景。

一般情况下,是乐景写乐情,哀景抒哀情,但也有以乐景衬哀情或哀景写乐情的写法。

2、托物言志:是诗歌散文中经常运用的表现手法,即作者借助对某种事物的刻画来含蓄地表达自己的思想感情或某种品格志向。

托物言志和借景抒情区别借景抒情,是通过对景物的描写,抒发的是情感,表现的是情绪,诗人在诗中表达的是含蓄的感受,所以它有乐、哀、愁,但我们绝不会把这种情绪看成是一种思想。

托物言志,是诗人要通过描写的物来表明心迹,以及人生的态度和对人生的感悟。

二.诗歌鉴赏表述程式这首诗采用了(表达方式、修辞手法、表现手法)技法,写出了(意象)的(某某)特点,表现了(突出了)(某某)思想、感情,起到了(某某)作用。

表达方式有:叙述、描写、抒情、议论、(说明)修辞手法有:比喻、通感、比拟、夸张、对偶、用典、化用、反复等。

表现手法有:象征、衬托、对比、想象、联想、照应、以声衬静、化静态为动态、动静结合、借景抒情、寓情于景、托物言志等。

诗歌鉴赏表现手法和表达技巧

诗歌的鉴赏需要关注其表现手法和表达技巧。

以下是一些常见的表现手法和表达技巧:

1.象征手法:通过使用具象或抽象的符号、形象、意象等来代

表或暗示更深层次的意义。

例如,用春天来象征希望和新生。

2.比喻手法:通过将两个事物进行直接或间接的比较来突显它

们的共同之处或特点。

例如,将心比作苍穹,形容心情广阔。

3.拟人手法:将无生命的事物赋予人类的特性和行为,以增强

表达的形象感。

例如,用“秋风”“呼啸”来描述风的声音。

4.排比手法:通过使用并列结构的句子,以强调同等重要的事

物或概念。

例如,"冰冷的风,寒冷的雨,无情的黑夜"。

5.对仗手法:通过对诗句中的词语、句子进行音、韵、意义上

的对应,以增强韵律和美感。

例如,“山隅隐隐”中的“隐隐”与“山隅”产生对仗。

6.修辞手法:包括诗中常用的修辞手法,如比喻、拟人、夸张、排比、反问、设问、夸张、反复、倒装等,以增强表达力和形象感。

7.节奏感和韵律感:诗歌通常具有独特的节奏感和韵律感,通

过对诗句的音调、音节、重复等进行处理,使得整篇诗歌具有一种鲜明的韵律感。

8.意象和意境的营造:通过运用具体而生动的修辞手法,使得

诗歌中的意象更加鲜活,以及透过意象的串联和延展,使得整篇诗歌中营造出一种独特的情感和氛围。

这些表现手法和表达技巧常常与主题、情感、氛围等紧密结合,共同构成了一首优秀诗歌的魅力。

同时也需要根据诗歌的风格、文化背景等因素进行综合鉴赏。