以高考真题详解诗歌鉴赏表现手法(共57页)

- 格式:pdf

- 大小:4.01 MB

- 文档页数:57

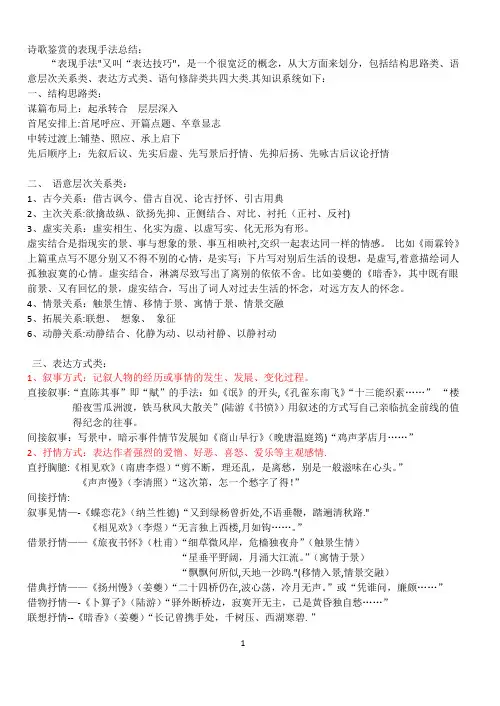

诗歌鉴赏的表现手法总结:“表现手法"又叫“表达技巧",是一个很宽泛的概念,从大方面来划分,包括结构思路类、语意层次关系类、表达方式类、语句修辞类共四大类.其知识系统如下:一、结构思路类:谋篇布局上:起承转合层层深入首尾安排上:首尾呼应、开篇点题、卒章显志中转过渡上:铺垫、照应、承上启下先后顺序上:先叙后议、先实后虚、先写景后抒情、先抑后扬、先咏古后议论抒情二、语意层次关系类:1、古今关系:借古讽今、借古自况、论古抒怀、引古用典2、主次关系:欲擒故纵、欲扬先抑、正侧结合、对比、衬托(正衬、反衬)3、虚实关系:虚实相生、化实为虚、以虚写实、化无形为有形。

虚实结合是指现实的景、事与想象的景、事互相映衬,交织一起表达同一样的情感。

比如《雨霖铃》上篇重点写不愿分别又不得不别的心情,是实写;下片写对别后生活的设想,是虚写,着意描绘词人孤独寂寞的心情。

虚实结合,淋漓尽致写出了离别的依依不舍。

比如姜夔的《暗香》,其中既有眼前景、又有回忆的景,虚实结合,写出了词人对过去生活的怀念,对远方友人的怀念。

4、情景关系:触景生情、移情于景、寓情于景、情景交融5、拓展关系:联想、想象、象征6、动静关系:动静结合、化静为动、以动衬静、以静衬动三、表达方式类:1、叙事方式:记叙人物的经历或事情的发生、发展、变化过程。

直接叙事:“直陈其事”即“赋”的手法:如《氓》的开头,《孔雀东南飞》“十三能织素……”“楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关”(陆游《书愤》)用叙述的方式写自己亲临抗金前线的值得纪念的往事。

间接叙事:写景中,暗示事件情节发展如《商山早行》(晚唐温庭筠)“鸡声茅店月……”2、抒情方式:表达作者强烈的爱憎、好恶、喜怒、爱乐等主观感情.直抒胸臆:《相见欢》(南唐李煜)“剪不断,理还乱,是离愁,别是一般滋味在心头。

”《声声慢》(李清照)“这次第,怎一个愁字了得!”间接抒情:叙事见情—-《蝶恋花》(纳兰性德)“又到绿杨曾折处,不语垂鞭,踏遍清秋路."《相见欢》(李煜)“无言独上西楼,月如钩……。

让知识带有温度。

高考语文诗歌赏析表现手法盘点整理在诗歌鉴赏的备考练习中,同学们经常消失对概念的理解模糊不清、使用时张冠李戴等问题。

下面给大家带来一些关于高考语文诗歌赏析表现手法盘点,盼望对大家有所关心。

一.表现手法一抒情方式(一)总论情与景关系:诗人写诗来表达他的思想情感。

为了达到这个目的,他需要写景,来引起情,把情感传达给读者。

情与景的处理很重要,假如处理得恰当,就会激起读者的感情,使读者与他发生共鸣。

这样的诗就写得好,能动人。

(二)抒情手法分类:直接抒情和间接抒情两种。

直接抒情——以第一人称“我”为抒情主体,直接表现的思想感情。

也叫直抒胸臆。

间接抒情——诗人借助多种艺术技巧,委婉地表达自己的思想感情。

分为情景交融、借景衬情、托物言志。

1、借景抒情或情景交融:诗人对某种景象或某种客观事物有所感受时,把自身所要抒发的感情、表达的思想寄寓在此景此物中,通过描写此景此物予以抒发,这种抒情方式叫借景或借物抒情。

情景交融:包括三种形式,一是景中寓情,二是以景结情,三是缘情写景。

一般状况下,是乐景写乐情,哀景抒哀情,但也有以乐景衬哀情第1页/共3页千里之行,始于足下。

或哀景写乐情的写法。

2、托物言志:是诗歌(散文)中常常运用的表现手法,即借助对某种事物的刻画来含蓄地表达自己的思想感情或某种品行志向。

托物言志和借景抒情区分借景抒情,是通过对景物的描写,抒发的是情感,表现的是心情,诗人在诗中表达的是含蓄的感受,所以它有乐、哀、愁,但我们绝不会把这种心情看成是一种思想。

托物言志,是诗人要通过描写的物来表明心迹,以及人生的态度和对人生的感悟。

二.诗歌鉴赏表述程式这首诗采纳了(表达方式、修辞手法、表现手法)技法,写出了(意象)的(某某)特点,表现了(突出了)(某某)思想、感情,起到了(某某)作用。

表达方式有:叙述、描写、抒情、谈论、(说明)修辞手法有:比方、通感、比拟、夸张、对偶、用典、化用、反复等。

表现手法有:象征、衬托、对比、想象、联想、照应、以声衬静、化静态为动态、动静结合、借景抒情、寓情于景、托物言志等。

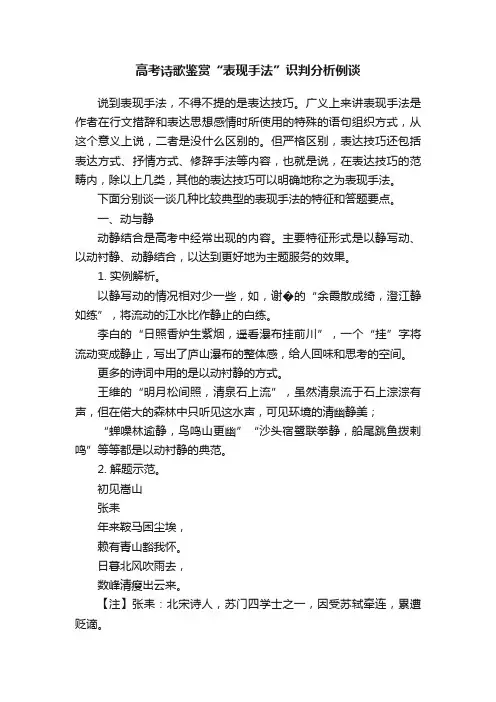

高考诗歌鉴赏“表现手法”识判分析例谈说到表现手法,不得不提的是表达技巧。

广义上来讲表现手法是作者在行文措辞和表达思想感情时所使用的特殊的语句组织方式,从这个意义上说,二者是没什么区别的。

但严格区别,表达技巧还包括表达方式、抒情方式、修辞手法等内容,也就是说,在表达技巧的范畴内,除以上几类,其他的表达技巧可以明确地称之为表现手法。

下面分别谈一谈几种比较典型的表现手法的特征和答题要点。

一、动与静动静结合是高考中经常出现的内容。

主要特征形式是以静写动、以动衬静、动静结合,以达到更好地为主题服务的效果。

1. 实例解析。

以静写动的情况相对少一些,如,谢�的“余霞散成绮,澄江静如练”,将流动的江水比作静止的白练。

李白的“日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川”,一个“挂”字将流动变成静止,写出了庐山瀑布的整体感,给人回味和思考的空间。

更多的诗词中用的是以动衬静的方式。

王维的“明月松间照,清泉石上流”,虽然清泉流于石上淙淙有声,但在偌大的森林中只听见这水声,可见环境的清幽静美;“蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽”“沙头宿鹭联拳静,船尾跳鱼拨剌鸣”等等都是以动衬静的典范。

2. 解题示范。

初见嵩山张耒年来鞍马困尘埃,赖有青山豁我怀。

日暮北风吹雨去,数峰清瘦出云来。

【注】张耒:北宋诗人,苏门四学士之一,因受苏轼牵连,累遭贬谪。

9.“数峰清瘦出云来”一句妙在何处?“清瘦”有何精神内涵?(6分)答:①高峻山峰在一片积云之中突现,基于这种观感,作者运用了拟人手法,以“清瘦”形容山峰,突出山峰的高峻挺拔,造语新奇;一个“出”字,作者运用了以动衬静的手法,赋予山峰动感,使山峰与云层形成了尖耸与广阔、跃动与静态相结合的画面。

②“清瘦”表现了作者清高独立、人格坚守的精神气质。

这首诗,“出”的主体是“山”,而它偏偏是个动词,自然是以“出”的动来写“山”的静,使山的清瘦的形象更加突出,从而突出了作者人格清高独立的形象。

3. 思路指津。

判断以动衬静,自然要找到诗中比较特别的“动”“静”来,答题时也要抓住主题,注重“动”的“静”的关系,最后补充说明表达效果和作用。

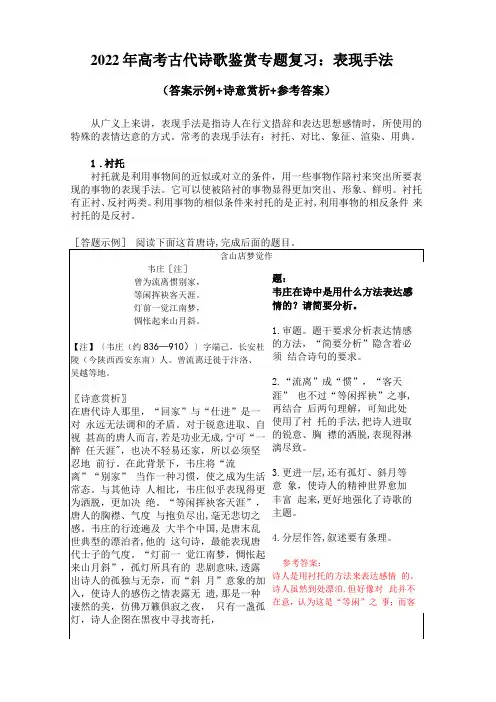

2022年高考古代诗歌鉴赏专题复习:表现手法(答案示例+诗意赏析+参考答案)从广义上来讲,表现手法是指诗人在行文措辞和表达思想感情时,所使用的特殊的表情达意的方式。

常考的表现手法有:衬托、对比、象征、渲染、用典。

1.衬托衬托就是利用事物间的近似或对立的条件,用一些事物作陪衬来突出所要表现的事物的表现手法。

它可以使被陪衬的事物显得更加突出、形象、鲜明。

衬托有正衬、反衬两类。

利用事物的相似条件来衬托的是正衬,利用事物的相反条件来衬托的是反衬。

[答题示例]阅读下面这首唐诗,完成后面的题目。

2 .对比对比,是为了充分显示事物的矛盾,突出被表现事物的本质特征,加强诗歌的 表达效果和感染力,把具有差异、矛盾和对立的双方安排在一起,进行对照比较的 表现手法。

它既是表现手法,也是修辞手法。

[答题示例]阅读下面这首诗,完成后面的题目。

秦中吟•歌舞 [唐]白居易秦中岁云暮,大雪满皇州。

雪中退朝者,朱紫尽公侯。

贵有风雪兴,富无饥寒忧。

所营唯第宅,所务在追游。

朱轮车马客,红烛歌舞楼。

欢酣促密坐,醉暖脱重裘。

秋宫为主人,廷尉居上头。

日中为一乐,夜半不能休。

岂知阕乡狱[注],中有冻死囚。

题:赏析这首诗对比艺术的 特色。

1 .审题。

题干要求单一:分 析对比手法运用所产生的 艺术效果。

2 .找出诗中构成对比的 “点”,主要有朝廷显贵“无 饥寒”与乡里“冻死囚”的 对比,还有岁暮自然的“大 雪”与“朱轮”“醉暖”中 隐含的对比。

3 .对比凸显了朝廷显贵与 乡里冻死囚的巨大差别,极 具冲击力地揭示了社会不 公的现象。

4.组织精练语言,按“艺术 特色表现在哪些地方,产生 了怎样的作用”这一思路准 确作答。

参考答案: 从结构上看,开头两句兴起 全篇,接下来的十四句详写 统治者骄奢侈靡的生活,而 结尾仅用两句描述“冻死 囚”,文势陡急,有一落千丈 之势;从艺术效果看,前面 十四句(第三句至第十六 句)通过层层铺叙、3 .象征借用某种具体的物象暗示特定的人物或事理,托物言志,以表达真挚的感情 和深刻的寓意。

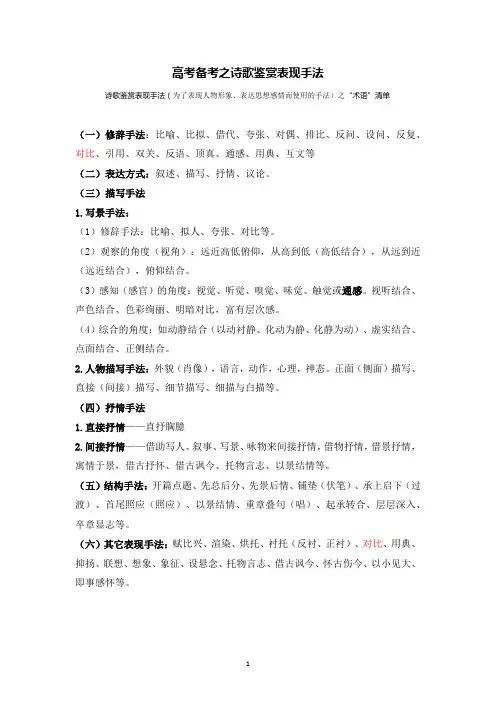

高考备考之诗歌鉴赏表现手法诗歌鉴赏表现手法(为了表现人物形象、表达思想感情而使用的手法)之“术语”清单(一)修辞手法:比喻、比拟、借代、夸张、对偶、排比、反问、设问、反复、对比、引用、双关、反语、顶真、通感、用典、互文等(二)表达方式:叙述、描写、抒情、议论。

(三)描写手法1.写景手法:(1)修辞手法:比喻、拟人、夸张、对比等。

(2)观察的角度(视角):远近高低俯仰,从高到低(高低结合),从远到近(远近结合),俯仰结合。

(3)感知(感官)的角度:视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉或通感。

视听结合、声色结合、色彩绚丽、明暗对比,富有层次感。

(4)综合的角度:如动静结合(以动衬静、化动为静、化静为动)、虚实结合、点面结合、正侧结合。

2.人物描写手法:外貌(肖像),语言,动作,心理,神态。

正面(侧面)描写、直接(间接)描写、细节描写、细描与白描等。

(四)抒情手法1.直接抒情——直抒胸臆2.间接抒情——借助写人、叙事、写景、咏物来间接抒情,借物抒情,借景抒情,寓情于景,借古抒怀、借古讽今、托物言志、以景结情等。

(五)结构手法:开篇点题、先总后分、先景后情、铺垫(伏笔)、承上启下(过渡)、首尾照应(照应)、以景结情、重章叠句(唱)、起承转合、层层深入、卒章显志等。

(六)其它表现手法:赋比兴、渲染、烘托、衬托(反衬、正衬)、对比、用典、抑扬、联想、想象、象征、设悬念、托物言志、借古讽今、怀古伤今、以小见大、即事感怀等。

附教材中诗歌表现手法复习1.《芣苢》采采芣(fú)苢(yǐ),薄言采之。

采采芣苢,薄言有之。

采采芣苢,薄言掇(duō)之。

采采芣苢,薄言捋(luō)之。

采采芣苢,薄言袺(jié)之。

采采芣苢,薄言襭(xié)之。

重章叠唱,只有六个动词——采、有、掇、捋、袺、襭——不断变化的,产生了简单明快、往复回环的音乐感。

2.《短歌行》(1)“譬如朝露,去日苦多”运用比喻,用“朝露”为喻,表达年华易逝感慨。

诗歌鉴赏表现手法+高考真题详解一、渲染杳杳寒山道(唐)寒山杳杳寒山道,落落冷涧滨。

啾啾常有鸟,寂寂更无人。

淅淅风吹面,纷纷雪积身。

朝朝不见日,岁岁不知春。

【注释】:寒山,生卒年不详,唐贞观时代的诗僧。

长期住在天台山寒岩,诗就写刻在山石竹木之上。

⑴杳杳:言山路深暗幽远。

⑵落落:言涧边寂寥冷落。

⑶淅淅:象声词,形容轻微的风声。

对环境景物做多方面的描写形容,以突出形象,加强艺术效果。

(2018年浙江卷)阅读下面这首诗,完成各题。

送王昌龄李颀漕水东去远,送君多暮情。

淹留野寺出,向背孤山明。

前望数千里,中无蒲稗生。

夕阳满舟楫,但爱微波清。

举酒林月上,解衣沙鸟鸣。

夜来莲花界①,梦里金陵城。

叹息此离别,悠悠江海行。

【注】①莲花界:佛寺,诗中指洛阳白马寺。

(1)“淹留野寺出”一句中“淹留”的意思是______,体现出诗人______的心情。

(2)这首诗与柳永《雨霖铃》词都运用了点染手法,试赏析本诗的点染手法。

注释1.【答案】(1)久留(逗留)依依不舍(2)①“送君多暮情”句点出了伤别之情。

②“淹留野寺出”至“梦里金陵城”十句,层层铺写暮景,满篇幽淡惆怅,字字都是“暮情”,有力渲染烘托了离情。

③结尾“叹息此离别”再次点明别离之情,“悠悠江海行”表达对朋友孤身远去的不舍。

【解析】(1)本题考查理解词语含义和表达的感情,要结合句子语境准确理解。

“淹留野寺出”是说在野寺逗留了很长时间,“淹留”指久留,或逗留;联系题目,逗留时间长是因为与朋友不忍分别,表达出依依惜别之情。

(2)本题考查鉴赏艺术手法,解题时要结合诗句具体分析,指出表达效果。

首先,要明确点染的艺术手法特点。

点,点明感情,染,以景物描写渲染;其次,从诗中找到运用了此手法的句子,结合具体诗句分析。

从“送君多暮情”看,开篇点出了全诗的感情基调“暮情”,是伤离别;从“淹留野寺出,向背(正面和背面)孤山明。

前望数千里,中无蒲稗生。

夕阳满舟楫,但爱微波清。

举酒林月上,解衣沙鸟鸣。

夜来莲花界,梦里金陵城”看,这十句写景,作者从孤山,到没有生蒲草的水面微波荡漾的水面,到夕阳铺满小船,再到从树梢上升起,最后深夜在白马寺留宿,按照时间的先后顺序,层层铺写暮景,孤山、空旷的水面、孤独地栖息在沙滩上的沙鸟、夕阳,渲染了孤寂的氛围,待发的小船和升起在树梢的月,这些代表离别色彩的意象烘托了离别气氛;从“叹息此离别,悠悠江海行”看,“叹息此离别”再次点出离别之情,“悠悠江海行”,“悠悠”写出了江面的浩渺,渲染了作者对友人孤身一人远行的不舍之情。

点:点明,将情感、道理,一语点明,使读者了然于胸二、点染染:渲染、烘托,以具体的事物将所点明的情感、道理渲染烘托出来,以便读者能有更具体、生动的把握。

三、对比采地黄者白居易麦死春不雨,禾损秋早霜。

岁晏无口食,田中采地黄①。

采之将何用?持以易糇粮。

凌晨荷插②去,薄暮不盈筐。

携来朱门家,卖与白面郎。

与君啖肥马,可使照地光。

愿易马残粟,救此苦饥肠!【注】①地黄:玄参科植物名,其根可入药。

②插:也同“锸”。

铁锹。

(1)本诗前八句叙写______,后六句叙写______,反映了中唐时期悲惨的社会现实。

2定义:将两种事物进行比较,来表明自己对事物的喜恶、憎悯等态度。

(2017年浙江卷)补充注释:晏:晚糇:干粮【答案】(1)采地黄卖地黄(2)叙述:①以采地黄者的口吻叙述,虽无一字怨语,读来却愈觉辛酸。

②以时间顺序来叙述事情发展过程,层层深入,脉络分明,给人以清晰而深刻的印象。

③从头到尾都是客观叙述。

诗人寓情于事,貌似不动声色却渗透自己的爱憎之情。

对比:①朱门与农家、白面郎与采地黄者、肥马食地黄与采地黄者饥肠无食等对比,揭露了贫富差距。

②着重突出“人不如马”,加强了对比效果,揭露深刻,批判的锋芒更加犀利。

第一人称“我”:便于抒发感情和描写心理;使读者感到真实、亲切、自然;能拉近作品和读者的距离。

第二人称“你”:与读者直接对话,真切自然;便于感情的直接交流;若对象为物,还具有拟人化的作用。

第三人称“他”:不受时空限制,能更深入地表现人物的内心世界,能更自由、广阔地反映社会生活;能体现作者对所反映问题的客观冷静的思考,也更能引起读者理性的思考和评判;叙述的方法:叙述,从不同的角度有多种划分方法,而最通常的是按叙述的先后顺序,分为顺叙,倒叙,插叙,补叙,平叙。

1、本诗前六句是怎样运用对比手法勾勒精卫形象的?请简要分析。

答:_____________________________________2、诗歌后六句表达了作者什么样的人生态度? 答:______________________________________学诸进士作精卫衔石填海韩愈鸟有偿冤者,终年抱寸诚。

口衔山石细,心望海波平。

渺渺功难见,区区命已轻。

人皆讥造次,我独赏专精。

岂计休无日,惟应尽此生。

何惭刺客传,不著报雠名。

(2019年江苏卷)1、学:仿效。

2、诸进士:指应进士试的举子们。

3、精卫:鸟名。

古神话中说,炎帝有个小女儿名叫女娃,溺死于东海,化为精卫鸟,常衔西山之石以填东海。

4、偿冤:报仇。

5、寸诚:寸心,决心。

6、心望:希望。

7、渺渺:渺茫,毫无可能。

8、功难见:难以实现其事业。

9、区区:小小的。

命已轻:性命轻微。

10、造次:荒唐可笑。

11、专精:精诚专一。

12、计:考虑。

13、无休日:没有终止的日期。

14、刺客传:司马迁《史记》中有《刺客传》,记述侠客冒死行刺为人报仇之事。

15、不著:没有记载。

16、雠(chóu):同“仇”。

白话译文:鸟类中也有的懂得报冤,能耐虽小却奋斗不停。

嘴里衔着山上的细石,决心把滔滔的海浪填平。

看不见有多大的功效,依然视死如归往前行。

人们讥笑此举太轻率,只有我欣赏其专一精诚。

何必终日计较不休?本应如此度过一生。

问心无愧报仇事,哪怕《刺客传》不留名。

答案:1、“终年”与“寸诚”对比,表现了决心之坚;细石与大海对比,表现了抱负之大;任务重与性命轻对比,表现了命运之悲。

2、独抒己见,不随大流;但求尽力,不计结果;贵在实干,无意显名。

四、虚实结合现实的景、事,与想像的景、事互相映衬交织,一起表达同样的感情。

(2015年高考安徽卷)阅读下面这首诗,完成后面题目。

月圆(1)【唐】杜甫孤月当楼满,寒江动夜扉。

委波金不定,照席绮逾依。

(2)未缺(3)空山静,高悬列宿(4)稀。

故园松桂发,万里共清辉。

【注】(1)这首诗是唐代宗大历元年(766)秋天杜甫所作(2)这里指光彩更加柔美。

(3)未缺:指月圆。

(4)列宿:众星。

(1)这首诗前六句描写了月圆之夜的那几幅画面?请用简洁的语言进行概括。

(2)本诗最后两句情感真挚,请从虚实结合的角度进行赏析。

【答案】(1)孤月当空,清辉满楼;月映寒江,影动柴扉;月洒江波,浮光跃金;月照绮席,光彩交融;月挂空山,万籁俱静;月明中天,疏星寥落。

(2)遥想故园桂花开放,是虚写;眼前清辉,是实写。

故园桂花正开放,虚中有实;万里清辉,实中有虚。

虚实结合,表达诗人对家乡的深切思念,寄托了诗人渴望万家团圆的美好愿望。

五、点面结合写景状物时,广镜头为面,特写镜头为点,不孤立静止地写主体物,而是将主体物周围的联系物也写出来,点面结合,烘云托月,使主体形象更丰满,更有特色。

(2014年高考安徽卷)阅读下面这首词,完成后面题目。

阮郎归西湖春暮[南宋]马子严清明寒食不多时,香红渐渐稀。

番腾①妆束闹苏堤,留春春怎知?花褪雨,絮沾泥。

凌波②寸不移。

三三两两叫船儿,人归春也归。

[注]①番腾:同“翻腾”。

②凌波:这里指女子步履。

曹植《洛神赋》:“凌波微步,罗袜生尘。

”(1)这首词通过人物动作神态表现了西湖游人的不同情感,请结合作品简要分析。

(4分)(2)这首词描写了暮春之景,请从点面结合的角度作简要赏析。

(4分)【答案】(1)翻腾妆束,闹春苏堤,爱春之心;步履迟迟,驻足流连,惜春之情;三三两两,唤船离去,叹春之意。

(2)“香红渐稀”,是面的描写;“花褪雨,絮沾泥”,则是点的刻画。

勾勒写意,细节传神,点面结合,相互映衬;以景起情,丰富了词作情感内涵。

【解析】(1)试题分析:“番腾妆束闹苏堤”,人们在苏堤上装束鲜艳,翻腾热闹,想要留住春天,表达了爱春之意。

“凌波寸不移”写观景的女子看到花在雨中褪色,柳絮落在地上沾了泥,无法移步,表达了惜春之情。

“三三两两叫船儿”,写雨后春去,人们也纷纷叫船归家,表现了对春归的黯然心伤的叹春之情。

注意题干中“通过人物动作神态”这一限制。

2020年全国二卷六、抑扬把要否定的方面,和要肯定的方面同时说出来。

只突出强调其中一个方面以达到抑此扬彼或抑彼扬此的目的。

有先扬后抑和先抑后扬之分。

闺怨唐王昌龄闺中少妇不知愁,春日凝妆上翠楼。

忽见陌头杨柳色,悔教夫婿觅封侯。

问:这首诗采用了什么表现手法?请作简要分析。

答:先扬后抑(或欲抑先扬)。

本诗先写少妇不知愁,兴致勃勃登楼观赏春色,后写其被“陌头杨柳”勾起哀怨和悔恨,先扬后抑的写法显示出少妇微妙的心理变化,突出了“闺怨”的主题。

七、动静结合为创设意境,对事物作动态或静态描写,使两者互相映衬,形成情趣。

或以动衬静,或以静衬动,或化动为静,或一动一静相辅相成。

(2016年高考天津卷)阅读下面的诗,按要求作答。

(8分)登裴秀才迪小台【唐】王维端居不出户,满目望云山。

落日鸟边下,秋原人外闲。

遥知远林际,不见此檐间。

好客多乘月,应门莫上关。

(1)“满目望云山”句中“望”字一作“空”,你认为这两个字用哪个更好?请说明理由。

(2分)(2)请结合诗句说明颔联采用了哪些表现手法(3分)(3)你如何理解诗中的“闲”字?(3分)答:(1)“望”更好。

“望”既照应题目中的“登台”,又引出后面描写的景物。

(“空”更好。

营造安谧闲静的意境,流露出超然的心态。

)(2)动静结合。

落日西沉,归鸟轻翔,是动态描写;秋日原野,闲静宁谧,是静态描写。

动静结合,富有情趣。

(3)“闲”字,点出闲景、闲人、闲心,写出了环境之优美,心情之闲适。

八、用典借用古书中的故事来表达思想感情、立场、态度、愿望等,或引用、化用前人诗句加深诗词的意境,促使人联想而寻意于言外。

【2019年高考新课标Ⅱ卷】阅读下面这首唐诗,完成14~15题。

投长沙裴侍郎杜荀鹤此身虽贱道长存,非谒朱门谒孔门。

只望至公将卷读[注],不求朝士致书论。

垂纶雨结渔乡思,吹木风传雁夜魂。

男子受恩须有地,平生不受等闲恩。

[注]至公:科举时代对主考官的敬称。

注释:1、裴侍郎:即裴瓒2、朱门:权贵之门3、孔门:儒家之门4、至公:科举时代对主考官的敬称。

此谓公正的长者裴侍郎。

5、垂纶:钓鱼6、地:此指缘由。

7、等闲:平白无故14.下列对这首诗的理解和分析,不正确的一项是(3分)A.诗人表示,虽然自己的社会地位低下,但对儒家思想的信奉坚定不移。

B.“朱门”“孔门”分别代指世俗的权势与精神的归依,形成鲜明的对比。