中国户籍制度的变迁

- 格式:doc

- 大小:29.50 KB

- 文档页数:4

中国历朝历代的户籍制度变迁中国的户籍制度可以追溯到古代,随着历朝历代的更迭,户籍制度也发生了重大的变迁。

本文将从秦汉、唐宋、明清等朝代的户籍制度变迁进行详细介绍。

1.秦汉时期:在秦汉时期,户籍制度主要是为了确立人口数量,实行兵役制度和征税计划。

秦始皇统一全国后,实行轧制为基础的人口普查,并明确规定每户的人口数量。

2.唐宋时期:唐宋时期,户籍制度基本延续了秦汉时期的轧制制度。

但也有一些变化,如征兵对象的变化和户籍的正式制度化。

唐朝时期,户籍制度发展更为完善,实行了以户为单位的征兵制度,通过户籍人口数量的统计,确定每个户口需要提供的兵役人员,实现了社会稳定和统一、此外,唐朝还建立了正式的户籍制度,明确规定了人民的身份和职责。

3.明清时期:明朝时期,门第观念十分严重,户籍制度逐渐成为社会等级的一部分。

明代实行了籍贯制度,即根据出生地或家族的户籍确定一个人的身份。

户籍制度限制人们的迁移和社会流动,加强统治者对人民的控制。

到了清朝,户籍制度发生了一系列的变化。

清朝实行了户口迁移制度,并将户籍分为军户和民户等不同类型。

军户主要是为了征集士兵和维护边疆安全,而民户则是为了管理人口和收取赋税。

此外,清朝在户籍制度上还进行了详细的记载,包括人口数量、家庭成员、年龄、职业等信息。

总的来说,中国历朝历代的户籍制度变迁主要包括以下几个方面的改变:1.人口普查的发展:从秦汉时期的初步轧制到唐宋时期的明确统计,再到明清时期的确定记录,人口普查手段逐渐完善,为统治者征兵、征税等政策的制定提供了依据。

2.社会等级观念的加重:从明代开始,门第观念对户籍制度的影响逐渐增强,户籍成为人们社会地位和身份的象征,限制了人们的迁移和流动,加强了统治者对人民的控制。

3.户籍类型的细分和功能的增加:随着社会发展,明清时期的户籍制度将户口分为军户、民户等多个类型,不同类型的户籍具有相应的职责和义务,为统治者的管理提供了便利。

4.记载内容的详细化:清代户籍制度在记载内容上下了更大的功夫,对每户人口的详细信息进行了记录,包括人口数量、家庭成员、年龄、职业等,为政府日常管理提供了便利。

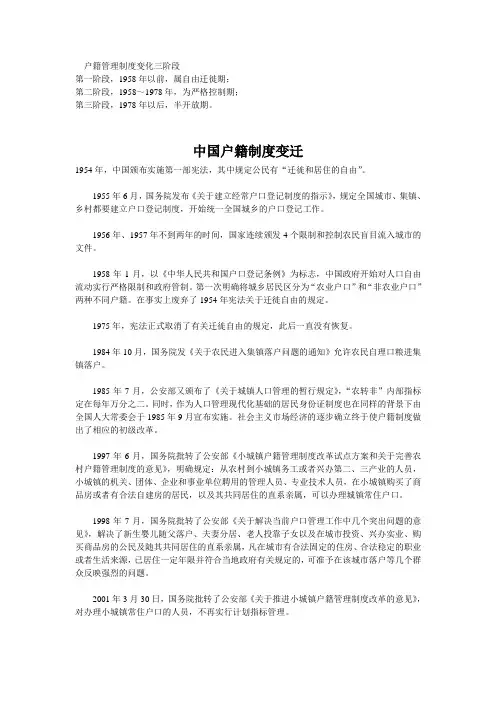

户籍管理制度变化三阶段第一阶段,1958年以前,属自由迁徙期;第二阶段,1958~1978年,为严格控制期;第三阶段,1978年以后,半开放期。

中国户籍制度变迁1954年,中国颁布实施第一部宪法,其中规定公民有“迁徙和居住的自由”。

1955年6月,国务院发布《关于建立经常户口登记制度的指示》,规定全国城市、集镇、乡村都要建立户口登记制度,开始统一全国城乡的户口登记工作。

1956年、1957年不到两年的时间,国家连续颁发4个限制和控制农民盲目流入城市的文件。

1958年1月,以《中华人民共和国户口登记条例》为标志,中国政府开始对人口自由流动实行严格限制和政府管制。

第一次明确将城乡居民区分为“农业户口”和“非农业户口”两种不同户籍。

在事实上废弃了1954年宪法关于迁徙自由的规定。

1975年,宪法正式取消了有关迁徙自由的规定,此后一直没有恢复。

1984年10月,国务院发《关于农民进入集镇落户问题的通知》允许农民自理口粮进集镇落户。

1985年7月,公安部又颁布了《关于城镇人口管理的暂行规定》,“农转非”内部指标定在每年万分之二。

同时,作为人口管理现代化基础的居民身份证制度也在同样的背景下由全国人大常委会于1985年9月宣布实施。

社会主义市场经济的逐步确立终于使户籍制度做出了相应的初级改革。

1997年6月,国务院批转了公安部《小城镇户籍管理制度改革试点方案和关于完善农村户籍管理制度的意见》,明确规定:从农村到小城镇务工或者兴办第二、三产业的人员,小城镇的机关、团体、企业和事业单位聘用的管理人员、专业技术人员,在小城镇购买了商品房或者有合法自建房的居民,以及其共同居住的直系亲属,可以办理城镇常住户口。

1998年7月,国务院批转了公安部《关于解决当前户口管理工作中几个突出问题的意见》,解决了新生婴儿随父落户、夫妻分居、老人投靠子女以及在城市投资、兴办实业、购买商品房的公民及随其共同居住的直系亲属,凡在城市有合法固定的住房、合法稳定的职业或者生活来源,已居住一定年限并符合当地政府有关规定的,可准予在该城市落户等几个群众反映强烈的问题。

中国古代户籍制度的演变趋势一个国家想要管理好自己的人口必然需要一种体制,而这种体制便是“户籍制度”,从时间上来看,先秦时期我国就已经出现了户籍制度的影子,经历千年而不衰至今都在影响着我们的生活。

一、户籍制度的产生与发展何为户籍制度?简单来说就是封建王朝对管辖区域内人口的一个统计、记录与管理,不同时期户籍的管理又有着不同的体现,可以简单理解为阶级划分、特征划分。

户籍制度是朝廷管理人口的重要依据,比如国家征收税赋、增发徭役、补充军队等都需要用到他,汉代萧何入主咸阳宫第一时间不是去寻找金银财宝而是去寻找天下人口户籍,可见其意义有多么重大。

1.先秦时期的户籍制度如开篇所言,我国的户籍制度历史非常悠久,甚至可以追溯到先秦时期的商周二朝,其存在的目的性也很简单直接,商朝主要是为了扩充军队的数量,进而以军事实力扩充疆域。

西周时期,普天之下莫非王土,率土之滨莫非王臣,天下实施的土地制度皆为井田制,而井田制度的执行便建立在人口的基础上,户籍制度若是不存在井田制也将无法推行。

春秋战国时期,各大诸侯为了发展的需要对人口的管理更为严格,秦国商鞅变法后更是根据需要将户籍制度作为“相互监督”的依据(连坐制)。

公元前221年秦始皇消灭六国统一了中原大地,人口的增加也使得秦朝的户籍制度不断改变与完善,登记流程和人口划分更加的详细化、规范化。

秦朝时期天下实施郡县制度,郡县之下又设立了乡、亭、里等,早期的秦朝一共有36郡县,后期随着疆域的扩大又增加到了48个郡县,这无疑增加了管理天下的难度。

为此秦始皇以郡县、乡、亭、里等由大到小的流程管理天下百姓,同时郡县、乡、亭、里等行政单元对各自区域人口的管理,上级行政单元可管理下层行政单元,同级别的行政单元户籍管理相互独立。

春秋战国时期,各国户籍皆不统一且所记载的内容也比较粗浅,总体涉及人口数、性别、财产等,但完善后的秦朝户籍制度内容则更加细化。

人口户籍登记时,不仅要登记上述所讲述的内容,还需要登记姓名、职业、身高、身体状况等,若是男子有妻子、孩子还需要登记他们的相关信息,有触犯法律等情况也会被记录在案。

历代户籍制度的演变

中国古代的户籍制度发展至今历经了几个时期,历代的户籍制度演变如下:

1.单一家族制度:户籍信息仅限于家族的亲属,以儒家的“家为本,家至上”理念为前提。

2.三十代家族:公元前7世纪,将家族分为三十等级,由这三十等级的家族来组成。

3.郡县制:公元前5世纪,将国家划分为郡县,实施郡县户籍制度,以辽阔的行政区域为基础,实行地方户口登记。

4.平民户籍:元朝时期,实行平民户籍制度,将人员分为两类:登记户籍的市民和未登记户籍的外族人。

5.民俗户籍:明清时期,实行了民俗户籍制度,主要是实行地方性的民俗户籍,以乡,村,社,宗为单位,由村社宗官管理户籍。

演变过程:春秋战国时期开始出现;秦朝建立起户籍、土地、赋税三位一体的户籍管理制度;汉至唐不断强化(或:至唐朝,把户籍事务列入法治范围);宋朝开始,土地、赋税与户籍开始分离(或:地籍与户籍开始分离);明清时期赋役与户籍进一步分离,传统的户籍制度退出历史舞台。

材料户籍制度萌芽于商朝,据殷商墟|、辞中记载商朝已经有了征派民力共耕公田的籍田之制。

战国时期,商鞅将户籍制度发展为“什伍连坐”法。

两汉时期,口赋和算赋(人头税)是国家财政收入的一项主要来源,兵役与徭役则是国家要求每个丁男承担的重负,为此,两汉政权一直实行编户齐民制度。

编户齐民制度的形成与完善,使大量的人丁民户时时处在封建国家政权的直接控制之下……唐安史之乱后,土地兼并风行,政府的财政收入与徭役来源日益枯竭,为了解决危机,唐政府改革征税制度,不以户籍及其登记内容而以土地和财产的多寡为征税依据。

明洪武年间,政府进行了全国范围的土地清丈和地籍整理运动,编制鱼鳞图册,地籍与户籍彼此独立。

万历年间,张居正推行一条鞭法,使身丁税与户籍相分离。

从此。

地籍便成为统治者征收赋税的主要依据,而户籍的作用则退居其次了。

清政府下令彻底废除人丁编审,户籍管理制度正式退出历史舞台。

--节选自《中国户籍制度的历史考》(1)依据材料概括中国古代户籍制度的主要功能。

(2)依据材料并结合所学知识简要说明中国古代户籍制度演变的特点,并分析其演变的原因。

(1)功能:征发民力;控制人民;征收赋税;统计人丁.(2)特点:户籍逐渐成为控制人口的重要手段:历史悠久,由复杂到简单;与土地和赋税制度紧密结合;户籍制度逐渐被废除.原因:中央集权制度的不断强化;商品经济的发展;土地兼并;财政危机;统治者的改革;农民的反抗斗争.。

中国古代户籍制度的发展进程一、户籍起源中国古代的户籍制度起源于夏商周时期。

在夏朝,人们开始有了土地和户籍的概念,将人民按照地域进行划分和管理。

商朝时期,户籍制度进一步发展,出现了户籍簿籍,记录了人民的基本信息。

周朝时期,户籍制度更加完善,实行了“什伍连坐”制度,将人民按照什伍进行组织,实行户籍管理。

二、秦朝统一秦朝统一后,实行了严格的户籍制度。

秦始皇颁布了《秦律》,规定了户籍登记、管理、迁徙等方面的具体规定。

同时,秦朝还实行了“编户齐民”制度,将人民按照地域进行组织,实行户籍管理。

这一制度为后来的户籍制度奠定了基础。

三、汉朝发展汉朝时期,户籍制度得到了进一步的发展。

汉武帝时期,实行了“推恩令”,将户籍与土地相结合,以土地为基础进行户籍管理。

同时,汉朝还实行了“赋役制度”,将人民按照户籍等级进行征税和征役。

这一制度为后来的赋税制度奠定了基础。

四、唐朝完善唐朝时期,户籍制度得到了进一步的完善。

唐太宗时期,实行了“均田制”,将土地平均分配给人民,以土地为基础进行户籍管理。

同时,唐朝还实行了“府兵制”,将人民按照地域进行组织,实行户籍管理。

这一制度为后来的军事制度奠定了基础。

五、宋朝变革宋朝时期,户籍制度发生了变革。

宋朝实行了“保甲制”,将人民按照地域进行组织,实行户籍管理。

同时,宋朝还实行了“坊市制度”,将城市划分为坊和市,实行户籍管理。

这一制度为后来的城市管理制度奠定了基础。

六、元朝统一元朝时期,实行了统一的户籍制度。

元朝实行了“四等人制”,将人民按照民族、地域等因素进行分类管理。

同时,元朝还实行了“路引制”,规定人民离开居住地需要经过批准并携带路引证明。

这一制度为后来的边疆管理制度奠定了基础。

七、明朝继承明朝时期,继承了元朝的户籍制度并进行了一些调整和完善。

明朝实行了“里甲制”,将人民按照地域进行组织,实行户籍管理。

同时,明朝还实行了“匠籍制”,将手工业者编入匠籍进行管理。

这一制度为后来的手工业管理制度奠定了基础。

中国户籍制度的发展历程与改革方向1.秦始皇的户籍制度(公元前221年):秦始皇统一六国后,实行了严格的户籍制度,主要目的是为了加强集权统治和征税管理。

此后,历代政权都继承了这一制度。

2.隋唐时期的户籍制度(公元581年-907年):隋唐时期,户口迁移制度逐渐完善,实行了“三纲六目”户籍制度,以家族为单位进行统计,主要目的是为了保持社会秩序和统治者对人口的控制。

3.宋元明清时期的户籍制度(公元960年-1912年):宋代多次进行户籍调查和修订,对户籍管理形成了一定的规范。

明清两代又加强了户籍管理制度,明代实行了户口迁移限制和人口普查,清代则进一步加强了户籍的分级管理。

4.民国时期的户籍制度(1912年-1949年):辛亥革命后,中国建立了民国政府,出现了一系列户籍制度的尝试,如《户籍法》和《行政院户籍条例》。

但由于时局动荡和政权更迭,这些并未得以全面实施。

在方向上,中国现代化户籍制度主要关注以下几个方面:1.放宽户籍迁移限制:当前户籍制度中最为突出的问题是“城乡二元结构”和户籍歧视,城市户籍和农村户籍之间存在巨大的差异,给农村人口在城市中生活和发展带来了很大的不便和障碍。

因此,方向之一是放宽户籍迁移限制,促进人口的自由流动,缩小城乡差距,实现公民的平等权利。

3.完善多级管理体制:目前,户籍管理主要由公安部门负责,但由于人口流动性的增加,公安部门在户籍管理上面临一定的挑战。

因此,方向之一是建立多级管理体制,加强不同部门的协作,提高户籍管理的效能和适应性。

总之,中国户籍制度的发展历程是一个漫长而复杂的过程,在现代化进程中经历了多次。

未来的方向应当致力于消除户籍差异,建立健全的个人身份认定制度,并加强多级管理体制,以适应人口流动和社会变迁的需要。

古代户籍制度的演变趋势1.早期户籍制度的形成:古代社会为了统治和管理人口,往往会实行户籍制度。

最早的户籍制度可以追溯到古代中国的商朝时期,商朝采用的是家族制度,每个家族都有自己的家谱和族谱来管理人口和财产。

这种制度强调血缘和亲属关系,对于统治者来说起到了控制人口和财产的作用。

2.封建社会的户籍制度:封建社会是古代户籍制度的发展阶段。

封建时期,统治者通过设立封地和土地制度来管理人口。

每个封地都有自己的户籍簿册,记录着居民的姓名、籍贯、职业等信息。

这种户籍制度主要是为了维护封建等级制度和税收征收进行管理。

3.基于地域的户籍制度:随着社会的发展,户籍制度也逐渐从家族制和封地制转变为基于地域的制度。

这种制度将人口按照所居住的地区来进行统计和管理,主要是为了社会和经济的需要。

古代中国的户籍制度逐渐转向以县、乡、村为单位进行管理。

每个居民都需要登记入户,记录个人信息并进行常住地变更注册。

4.社会转型与人口流动:古代社会的转型对户籍制度也产生了影响。

例如,隋唐时期的户籍制度发生了重大变化。

唐朝历经长期战争,人口流动性增加,户籍制度也随之发展。

唐代开始出现了出生、迁入、迁出等多种情况的登记,户籍簿册也发展为包含更详细信息的档案。

这种变化与社会的经济发展和人口流动有关。

5.家族制度的衰落:随着社会经济形态的转变,以及财产和权力的由家族向国家集中的趋势,古代家族制度逐渐衰落。

这也导致了户籍制度的变化,由强调家族血缘关系转变为以个人为单位进行管理。

例如,明清时期的户籍制度逐渐体现了个体的独立和自主,不再以家族为单位进行登记和管理。

总的来说,古代户籍制度的演变趋势以从家族制向地域制的转变为主,并逐渐形成了以个人为单位的管理模式。

这一演变反映了社会经济形态和人口流动性的变化,也与统治者对于人口管理的需要有关。

历代户籍制度的演变历代户籍制度的演变可追溯到古代中国,它在不同的朝代和时期都有一系列的和发展。

户籍制度在中国的历史中扮演着重要的角色,它不仅关系到人民的居住、迁移、参政权利等方方面面,而且对于社会的管理和统治也具有重要意义。

在古代中国,户籍制度主要体现在“系属制”上。

这是一种将人口分为家族血统的制度。

人们的身份、地位和特权都与家族关系息息相关。

它反映了封建社会的等级和家族观念。

到了秦朝,出现了一个有力的中央政权,国家对于户籍制度实施了全面统一、秦始皇采取了统一的标准,建立了“籍贯制”,按土地标准对人口进行登记簿管理。

这种人口登记制度被作为中国古代户籍制度的里程碑,它不仅对全国的统治起到了重要作用,而且还促进了土地制度和农业生产的发展。

随着中国社会的进一步发展,封建社会的出现导致了社会阶层的巩固,土地和人口的安排也随之变化。

在明清时期,户籍制度逐渐形成一个复杂的系统,并加强对农民的控制。

以满清王朝为代表的清代,实行了“民籍制”来管理人口,并建立了“户籍簿”的档案,对于土地、税收和征兵等方面起到了重要作用。

这是中国历史上最全面、最规范的户籍制度之一到了近代,随着西方列强的入侵和封建社会的瓦解,中国逐渐进入了半殖民地状态,农民的地位逐渐下降。

中华民国成立后,国民政府开始着手户籍制度,以加强对人口的控制、征税和劳动力管理。

国民党政府颁布了中华民国大陆法典,其中包含了户籍、婚姻和农村土地等方面的法律法规。

这个时期的户籍制度虽然有一些和进步,但是还是保留了封建社会的一些痕迹。

总的来说,历代户籍制度的演变反映了中国社会的历史和文化变迁,它不仅是社会规范和管理的一种制度,而且关系到人民的权益和社会的发展。

随着中国社会的进一步发展,户籍制度将继续演变和,适应新时代的需要。

中国古代户籍制度的演变趋势在中国的漫长历史中,户籍制度一直是国家治理的重要组成部分。

随着时代的变迁,这一制度经历了多次变革,反映了不同时期的社会、经济和政治状况。

本文将探讨中国古代户籍制度的演变趋势,揭示其背后的历史逻辑。

早在春秋战国时期,户籍制度初现雏形。

当时,各诸侯国为了增加税收、征发兵役和征集赋役,开始设立户籍制度。

这一时期的户籍制度以“书社制度”和“上计制度”为代表,将人口按照地域进行管理,并逐渐形成了户籍、地籍相统一的户籍管理制度。

秦朝统一六国后,户籍制度得到了进一步的发展和完善。

秦始皇推行了严格的户籍管理制度,要求百姓按照规定登记户籍,并按户征收赋税和征发徭役。

这一时期的户籍制度强调了人口的控制和管理,体现了中央集权的特点。

汉朝时期,户籍制度进一步发展。

汉武帝时期推行了“编户齐民”制度,将全国百姓编入户籍册,并设立了专门的户籍官员进行管理。

这一制度强调了人口登记的完整性和准确性,为国家的治理提供了重要的依据。

隋唐时期,户籍制度发生了重大变革。

隋朝推行了“均田制”,唐朝在此基础上进行了完善和改革,形成了“租庸调制”的税收制度。

这一时期的户籍制度与土地制度密切相关,百姓需按照土地所有制进行户籍登记。

宋元明清时期,随着商品经济的发展和土地制度的变革,户籍制度也发生了相应的变化。

宋朝以后,户籍制度的管制有所放松,百姓可以相对自由地迁移和流动。

元朝时期推行了“诸色户制度”,将百姓按照职业进行分类管理。

明朝时期实行了“黄册制度”和“鱼鳞册制度”,对户籍和土地进行了更为详细的管理。

清朝时期沿袭了前朝的户籍制度,但在管理上更加严格和细致。

从中国古代户籍制度的演变趋势来看,这一制度经历了从简单到复杂、从松散到严格的发展过程。

在不同的历史时期,户籍制度的功能和作用也发生了相应的变化。

从最初的增加税收、征发兵役和征集赋役的目的,到后来的控制和管理人口、维护社会稳定和促进经济发展的功能,户籍制度在国家治理中扮演着越来越重要的角色。

当代中国户籍制度变迁研究当代中国户籍制度变迁研究近年来,随着中国城市化的快速发展和人口流动的加剧,中国的户籍制度逐渐成为一个备受关注的话题。

这一制度的变迁与改革引发了广泛的讨论和研究。

本文将从历史背景、制度特点、变迁原因以及未来改革方向等方面,对当代中国户籍制度的变迁进行探讨。

一、历史背景中国户籍制度的历史可以追溯到古代封建社会。

在过去的几千年里,户籍制度主要用于统计和管理人口,用以维持社会秩序和政府统治。

然而,在农村与城市两种不同的发展轨迹下,中国的户籍制度也逐渐出现了巨大的城乡二元对立。

二、制度特点中国户籍制度的主要特点是严格的户籍分割和不平等待遇。

根据户口所在地的划分,人们被分为农村户口和城市户口。

城市户口享受着较高的社会福利和公共服务,如医疗保险、教育资源等,而农村户口则面临诸多限制和不公平。

这种城乡二元制度导致了严重的社会不平等与阶层固化。

三、变迁原因1. 城市化进程的推动:中国经济的高速增长和城市化进程的推动导致人口大规模流动。

人们纷纷涌向城市,寻求更好的工作机会和生活条件。

城市户口的稀缺性和限制性使得流动人口难以获得公平的待遇和权益。

2. 社会不平等的加剧:户籍制度的存在使得城乡之间的社会不平等更加明显。

城市户口的社会福利优势让农民工等弱势群体难以融入城市社会,造成社会不公平和不稳定。

3. 经济发展需求的变化:随着经济发展和劳动力市场的变化,户籍制度也面临着适应新时代的挑战。

人才流动和城市发展的需要促使人们对户籍制度进行反思和改革。

四、未来改革方向为了解决当前户籍制度不公平和不合理的问题,中国政府已经开始推动户籍制度的改革。

未来改革的方向主要包括以下几个方面:1. 放宽城市户口落户条件:逐步取消户籍制度对城市落户的限制,使得更多外来人口享受到城市的公共服务和社会福利。

2. 加大农村改革力度:通过农村土地制度改革和农村产权改革等措施,促进农村经济发展和农民收入增加,减少城乡差距。

3. 建立社会保障体系:加强社会保障制度的建设,确保所有居民享有基本的社会保障和公共福利。

中国户籍制度的变迁

户籍制度的历史演进

户籍制度是一项基本的国家行政制度。

我国的户籍制度源远流长,自商王朝开始实行人口登记制度以来,对我国产生了深远影响。

[详细]

新中国户籍制度十二次变迁

自新中国建立以来,新中国成立以来有了新的发展,现在请您同我们一同回顾新中国的户籍制度发展历程。

一、《城市户口管理暂行条例》

发布时间:1951年7月16日

发布单位:公安部

要点回眸:

新中国成立后第一部户口管理条例。

首次明确了城市户籍制度适用人群,并根据当时的历史条件区分了户的类别,统一了全国城市户口登记制度。

二、《国务院关于建立经常户口等级制度的指示》

发布时间:1955年6月9日

发布单位:国务院

要点回眸:

首次确立了经常的户口登记制度,统计时间确定为每年一次。

三、《中华人民共和国户口登记条例》

发布时间:1958年1月9日

发布单位:全国人民代表大会常务委员会

要点回眸:

首次将全国公民明确为户口管理的适用人群,初步明确了城市和乡村不同户口登记管理模式,城乡二元结构初步形成。

四、《公安部关于处理户口迁移的规定(草案)》

发布时间:1964年8月

发布单位:公安部

要点回眸:

明确了户口迁移不受限制的迁移类别,限制户籍从农村迁往城市、集镇,从集镇前往城市;从小城市迁往大城市,城乡二元制结构确定。

五、《国务院关于农民进入集镇落户问题的通知》

发布时间:1984年10月13日

发布单位:国务院

要点回眸:

有经营能力和有技术专长的农民进入集镇经营工商业,公安部门应准予其落常住户口,统计为非农业人口,城乡二元结构初次放开。

六、《公安部关于城镇暂住人口管理的暂行规定》

发布时间:1985年7月13日

发布单位:公安部

要点回眸:

暂住证和寄住证进入视野,城乡融合走向前台。

七、《国务院批转公安部小城镇户籍管理制度改革试点方案和关于完善农村户籍管理制度意见的通知》

发布时间:1997年6月

发布单位:国务院

要点回眸:

符合一定条件的农村人口,可以在小城镇办理城镇常住户口。

八、《国务院批转公安部关于解决当前户口管理工作中几个突出问题意见的通知》

发布时间:1998年7月

发布单位:国务院

要点回眸:

凡在城市有合法固定的住房、合法稳定的职业或者生活来源,可准予落户。

落户首次与产业结合起来。

九、《国务院批转公安部关于推进小城镇户籍管理制度改革意见的通知》

发布时间:2001年3月

发布单位:国务院

要点回眸:

明确了小城镇户籍制度改革的实施范围是县级市市区、县人民政府驻地镇及其他建制镇。

十、《国务院办公厅关于积极稳妥推进户籍管理制度改革的通知》

发布时间:2011年2月

发布单位:国务院

要点回眸:

引导非农产业和农村人口有序向中小城市和建制镇转移,推进城乡公共资源均衡配置,逐步实现城乡基本公共服务均等化。

十一、《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》

发布时间:2013年11月

发布单位:十八届党中央委员会

要点回眸:

全面放开建制镇和小城市落户限制,有序放开中等城市落户限制,合理确定大城市落户条件,严格控制特大城市人口规模。

”

十二、《国务院关于进一步推进户籍制度改革的意见》

发布时间:2014年07月

发布单位:国务院

要点回眸:

取消农业户口与非农业户口性质区分,建立完善积分落户制度。