《北京的庙会》阅读答案

- 格式:doc

- 大小:37.50 KB

- 文档页数:14

《北京的春节》试题及答案一、选择题1. 北京春节通常从哪个节日开始?A. 元旦B. 冬至C. 腊八D. 小年答案:C2. 在北京,春节期间有一种传统的食品叫做“饺子”,它象征着什么?A. 财富B. 团圆C. 长寿D. 健康答案:B3. 北京春节的传统习俗中,以下哪项不是常见的活动?A. 贴春联B. 放鞭炮C. 赏花灯D. 赛龙舟答案:D二、填空题4. 北京春节时,家家户户都会在门上贴红色的________,以求好运和驱邪。

答案:春联5. 春节期间,北京的庙会是一大特色,其中________是北京最著名的庙会之一。

答案:地坛庙会三、简答题6. 描述一下北京春节期间的“破五”习俗及其意义。

答案:破五是指农历正月初五,北京的习俗中,这一天要“破”掉过年期间的禁忌,开始恢复正常的生活和商业活动。

人们会吃饺子,象征“捏小人嘴”,避免诽谤和是非。

同时,这一天也是商家开市的日子,象征着新的一年生意兴隆。

7. 春节期间,北京的哪些地方会有花灯展览?答案:春节期间,北京的许多公园和名胜古迹会有花灯展览,如北海公园、颐和园、天坛公园等。

此外,一些商业街区和购物中心也会布置花灯,营造出浓厚的节日气氛。

四、论述题8. 讨论北京春节文化对现代社会的影响。

答案:北京春节文化是中国传统春节文化的重要组成部分,它对现代社会有着深远的影响。

首先,春节文化强调家庭团聚,这有助于强化家庭观念和社会和谐。

其次,春节的传统习俗和活动,如贴春联、放鞭炮、赏花灯等,不仅丰富了人们的精神文化生活,也成为了吸引国内外游客的旅游资源,促进了经济发展。

最后,春节文化的传承和创新,也体现了中华文化的活力和包容性,对于增强民族认同感和文化自信具有重要作用。

五、附加题(开放性问题)9. 如果让你设计一个关于北京春节的旅游推广活动,你会如何规划?答案:(此题答案开放,可以根据个人创意进行回答,以下是一个示例答案)我会设计一个以“体验传统北京春节”为主题的旅游推广活动。

老舍《北京的春节》阅读答案老舍《北京的春节》阅读答案《北京的春节》是著名作家老舍的一篇文章,文中主要介绍了北京的春节。

下面我们为你带来老舍《北京的春节》阅读答案,仅供参考,希望能够帮到大家。

北京的春节老舍按照北京的老规矩,过农历的新年(春节),差不多在腊月的初旬就开头了。

"腊七腊八,冻死寒鸦",这是一年里最冷的时候。

可是,到了严冬,不久便是春天,所以人们并不因为寒冷而减少过年与迎春的热情。

在腊八那天,人家里,寺观里,都熬腊八粥。

这种特制的粥是祭祖祭神的,可是细一想,它倒是农业社会的一种自傲的表现--这种粥是用所有的各种的米,各种的豆,与各种的干果(杏仁、核桃仁、瓜子、荔枝肉、莲子、花生米、葡萄干、菱角米……)熬成的。

这不是粥,而是小型的农业展览会。

腊八这天还要泡腊八蒜。

把蒜瓣在这天放到高醋里,封起来,为过年吃饺子用的。

到年底,蒜泡得色如翡翠,而醋也有了些辣味,色味双美,使人要多吃几个饺子。

在北京,过年时,家家吃饺子。

从腊八起,铺户中就加紧地上年货,街上加多了货摊子--卖春联的、卖年画的、卖蜜供的、卖水仙花的`等等都是只在这一季节才会出现的。

这些赶年的摊子都教儿童们的心跳得特别快一些。

在胡同里,吆喝的声音也比平时更多更复杂起来,其中也有仅在腊月才出现的,像卖宪书的、松枝的、薏仁米的、年糕的等等。

在有皇帝的时候,学童们到腊月十九日就不上学了,放年假一月。

儿童们准备过年,差不多第一件事是买杂拌儿。

这是用各种干果(花生、胶枣、榛子、栗子等)与蜜饯搀和成的,普通的带皮,高级的没有皮--例如:普通的用带皮的榛子,高级的用榛瓤儿。

儿童们喜吃这些零七八碎儿,即使没有饺子吃,也必须买杂拌儿。

他们的第二件大事是买爆竹,特别是男孩子们。

恐怕第三件事才是买玩艺儿--风筝、空竹、口琴等--和年画儿。

儿童们忙乱,大人们也紧张。

他们须预备过年吃的使的喝的一切。

他们也必须给儿童赶作新鞋新衣,好在新年时显出万象更新的气象。

高三语文长阅读练习1阅读下面材料,完成1—8题。

材料一庙会是我国传统的节日形式,反映民众心理和习惯。

它的渊源,可以一直上溯到古老的社祭。

周代,王为群姓立社,称为太社,自为立社,称为王社。

诸侯为百姓立社,称为国社,自为立社,称为侯社。

百姓二十五家为里,里各立社,称为民社或里社。

而社神是土地神,为民社的精神支柱,民众向社神祈求风调雨顺,就要进行社祭。

社祭时要有舞乐。

《周礼〃春官》:“若乐六变,则天神皆降,可得而礼矣;若乐八变,则地示(同祗,土地神)皆出,可得而礼矣;若乐九变,则人鬼可得而礼矣。

”可见,自古以来,祭神时总少不了舞蹈、音乐。

这对后世庙会上祭神、娱神以至娱人的活动无疑是有深刻影响的,所以社祭是中国庙会产生的主源。

庙会又称“庙市”。

传说黄帝时代“日中为市”。

《左传〃僖公三十三年》记载:“郑商人弦高将市于周。

”有人推测春秋时期已有“庙市”,至少在南北朝时期,寺庙与市场已经发生联系。

虽然这时的寺庙与市场的关系还不密切,其发韧之功殊无争议,有人考证唐玄宗开元年间就已有庙市。

北京最早的庙市出现在辽代,明代已很兴盛。

明末刘侗、于正弈的《帝京景物略》一书记载了北京附近庙会情况。

他们指出:“城隍庙市,月朔、望、念五日,东弼教坛,西逮庙墀庑,列肆三里。

市之日,族行而观者六,贸迁者三,谒乎庙者一。

”这是说,到庙会上看热闹、游玩观光的人占60%,买卖东西的人占30%,而真正谒庙烧香磕头的人只占10%,说明这时庙会是在佛寺道观内或其附近形成集宗教、商贸、游艺于一体的民间聚会。

此类庙会又称多内涵型庙会,庙会上有宗教、娱神、游乐等活动。

但也有把神像抬出庙外巡行,谓之迎神赛会。

这是没有集市的庙会。

如妙峰山庙会就是没有集市的庙会,还有的地方并无庙而也称庙会,如清代厂甸和天桥,这些也统称为庙会。

总之,中国庙会是从古代严肃的宗庙祭祀和社祭及民间的信仰中孕育诞生。

汉、唐、宋时期,加入佛、道教的宗教信仰和娱乐形式,尤其经过明清的进一步完善发展,突出商贸功能,从而成为人们经济生活、精神生活和文化生活的重要组成部分。

庙会阅读答案庙会阅读答案在小学语文教学中,阅读是其重中之重。

阅读的好坏,直接关系到获取知识的质量。

以下是庙会阅读答案,欢迎阅读。

1我从幼年到中年,逛庙会的兴趣一直不减,每听到庙会心里便嘣嘣跳,像小时候大人戏说给你找媳妇,内心便模糊出一种形象来,汤汤兴奋。

2我喜欢乡村庙会。

城里庙会,空间有一种逼仄的感觉,没有风景,宛如将促织、虫蚁捉进一个瓶子里,难有呼吸的畅顺。

3河南赊店乡村庙会都是在二、三月里举办,主事的乡村会前便忙碌起来,告示贴到四乡八野,执事人联络各种事宜,家家户户也宰了鸡鸭,套上马车、开上四轮请回老亲姑娘少女儿,至念亲情漾溢在这春天的忙碌里。

4乡村庙会连路上便是风景,这时间麦青草绿,桃花油菜花盛开,溪水汤汤,天空暖阳亘古常静,四野人流像是迈着踏青的闲步,难有的好时光,城里少女亦来到乡下,乡村少女亦流光潋滟,养眼之处每令人心生敬仰。

“白雪凝琼貌,明珠点绛唇。

”大自然的素朴把人间装扮得闲静明丽。

5赊店乡村庙会有十多家,春天里依次举办。

会期各地商贩云集,大戏杂耍纷至登场,艺人绝活各献所长。

玩刀山上老杆、飞车走壁钻火圈各画了地盘,鼓乐班武术队、狮子竹马跑旱船流动出沸腾的彩河,亦有卖犁头叉把膏药眼药、卖针线木梳篦子偏方秘方、以及吹糖人吹琉璃瓿盹、套圈摇铃抽签算卦各各占了沟坎场埠,阡陌之地亦成街衢。

6赶庙会对于城里人来说,多是一种欣赏,徜徉之中,接近传统,文王教化处,民风亦纯朴。

对于乡村百姓来讲,是心境的一种放飞,是对接踵而来忙碌农事的一种准备,是对年景丰沛的一种祈福,因为这庙会的热闹自是百业兴旺的一种亮场。

7我喜欢庙会里唱大戏,那小生唱道“今天里我把冥币来烧,今天里三炷香把供品祭上……”我每听到这唱词便心生感动,因为清明节就到眼前了。

我亦喜欢小商贩的叫卖,有卖针的“打开一包明朗朗,好似赵云的小银枪。

”有卖篦子的“小小篦子三寸三,翻江过海到河南。

人见好货心想买,马到荫凉蹄难抬。

”我听着过瘾,一种民俗里的韵律直让人显得亲切。

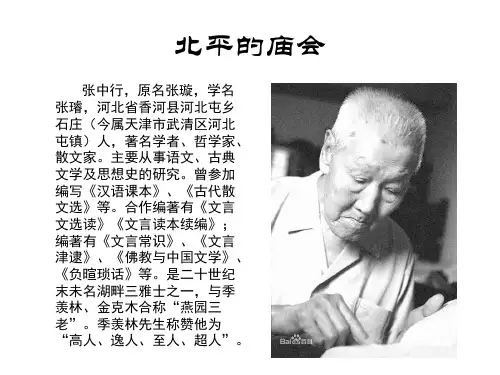

北平的庙会阅读理解北平的庙会①因为在北平住过几年,而且曾经有过一个家,便有时被人看作“老北京”了。

因为被人目为老北京,所以外乡的朋友常以怎样逛北平的问题来问。

这问题假若由外宾引导员去答一定很简便,什么西山、北海、天坛、八达岭等等,不上几天,便可逛完。

但我总不以此种逛法为然,所以要答复也常不能使人满意,因为我是根本主张欲理解北平的文化,是非住上三年五年不可的。

北平不比商埠,有洋房,有摩天楼,假若你到北平去找华丽的大楼,那你只有败兴。

那么到北平应该逛什么呢?②记得知堂先生说北平是元明以来的古城,总应该有很多好吃的点心的。

北平不只零吃多,可玩赏的地方也多,单说庙会吧:每旬的九、十、一、二是隆福寺,三是土地庙,五、六是白塔寺,七、八是护国寺,几乎天天有;如再加上正月初一的东岳庙,初二的财神庙,十七八的白云观,三月初三的蟠桃宫,你会说北平真是庙会的天下了。

③鉴赏北平的庙会应该自己去看,去尝,去听。

乍一进去,地大庙破,人多物杂,老远望去就觉得乱糟糟,进去以后更是高高低低,千门万户,东一摊,西一案,保你摸不着头脑。

但你看久了以后,也会发现混乱之中正有个系统,嘈杂之中也有一定的腔调,然后你才会了解它,很悠闲地走进去,买你所要买的,玩你所要玩的,吃你所要吃的,你不忍离开它,散了以后,再盼着下一次。

④赶庙会的买卖人是既非行商,又非坐贾,十天来一次,卖上两天又走了。

庙会的末天的晚上,他们或推车,或挑担,离开这个庙,去到另一个庙,地方总新鲜,人与货仍是那一群。

庙会里货物的种类可真多,大至绸缎古玩,小至碎布烂铁,无论是居家日用,足穿头戴,或斗鸡走狗,花鸟虫鱼,无所不备。

只要你有所欲,肯去,它准使你满意,而且价钱还便宜,不像大商店或市场,动不动就是几块钱。

⑤庙会的交易时刻是很短的,从午后到日落,在此时以外没有人去,去也没有人卖。

时间短而买卖多,所以显得特别匆忙。

人们挨肩挤背地进去,走过每一个摊,每一个案。

庙会的东西很少言不二价,常去的人自然知道哪一类东西诳多,哪一类东西诳少,看好了,给一个公道价,自然很快成交。

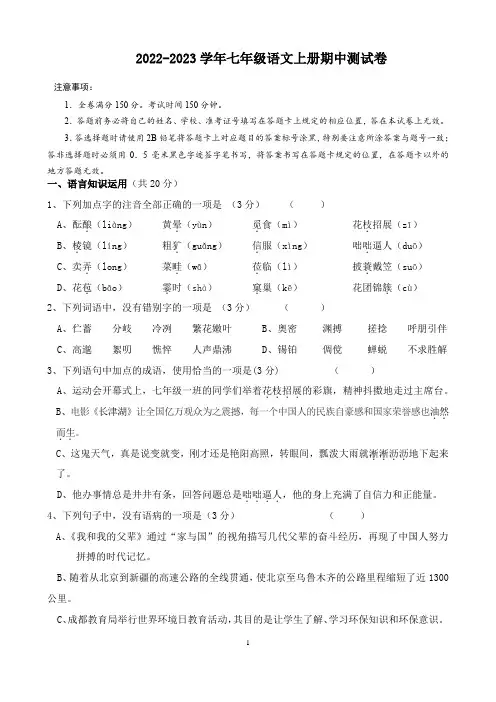

2022-2023学年七年级语文上册期中测试卷注意事项:1.全卷满分150分。

考试时间150分钟。

2.答题前务必将自己的姓名、学校、准考证号填写在答题卡上规定的相应位置,答在本试卷上无效。

3.答选择题时请使用2B铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑,特别要注意所涂答案与题号一致;答非选择题时必须用0.5毫米黑色字迹签字笔书写,将答案书写在答题卡规定的位置,在答题卡以外的地方答题无效。

一、语言知识运用(共20分)1、下列加点字的注音全部正确的一项是(3分)()A、酝酿.(liàng)黄晕.(yùn)觅.食(mì)花枝.招展(zī)B、棱.镜(líng)粗犷.(guǎng)信.服(xìng)咄咄.逼人(duō)C、卖弄.(long)菜畦.(wā)莅.临(lì)披蓑.戴笠(suō)D、花苞.(bāo)霎.时(shà)窠.巢(kē)花团锦簇.(cù)2、下列词语中,没有错别字的一项是(3分)()A、伫蓄分岐冷冽繁花嫩叶B、奥密渊搏搓捻呼朋引伴C、高邈絮叨憔悴人声鼎沸D、锡铂倜傥蝉蜕不求胜解3、下列语句中加点的成语,使用恰当的一项是(3分) ()A、运动会开幕式上,七年级一班的同学们举着花枝招展....的彩旗,精神抖擞地走过主席台。

B、电影《长津湖》让全国亿万观众为之震撼,每一个中国人的民族自豪感和国家荣誉感也油然..而生..。

C、这鬼天气,真是说变就变,刚才还是艳阳高照,转眼间,瓢泼大雨就淅淅沥沥....地下起来了。

D、他办事情总是井井有条,回答问题总是咄咄逼人....,他的身上充满了自信力和正能量。

4、下列句子中,没有语病的一项是(3分)()A、《我和我的父辈》通过“家与国”的视角描写几代父辈的奋斗经历,再现了中国人努力拼搏的时代记忆。

B、随着从北京到新疆的高速公路的全线贯通,使北京至乌鲁木齐的公路里程缩短了近1300公里。

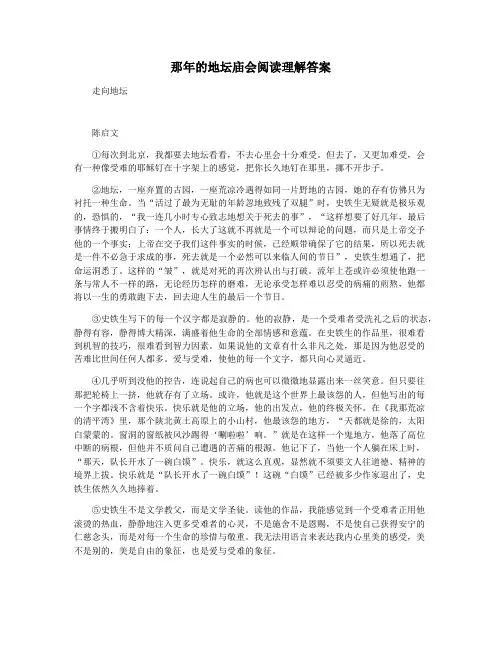

那年的地坛庙会阅读理解答案走向地坛陈启文①每次到北京,我都要去地坛看看,不去心里会十分难受。

但去了,又更加难受,会有一种像受难的耶稣钉在十字架上的感觉,把你长久地钉在那里,挪不开步子。

②地坛,一座弃置的古园,一座荒凉冷遇得如同一片野地的古园,她的存有仿佛只为衬托一种生命。

当“活过了最为无耻的年龄忽地致残了双腿”时,史铁生无疑就是极乐观的,恐惧的,“我一连几小时专心致志地想关于死去的事”,“这样想要了好几年,最后事情终于搬明白了:一个人,长大了这就不再就是一个可以辩论的问题,而只是上帝交予他的一个事实;上帝在交予我们这件事实的时候,已经顺带确保了它的结果,所以死去就是一件不必急于求成的事,死去就是一个必然可以来临人间的节日”,史铁生想通了,把命运洞悉了。

这样的“皱”,就是对死的再次辨认出与打破。

流年上苍或许必须使他跑一条与常人不一样的路,无论经历怎样的磨难,无论承受怎样难以忍受的病痛的煎熬,他都将以一生的勇敢跑下去,回去迎人生的最后一个节日。

③史铁生写下的每一个汉字都是寂静的。

他的寂静,是一个受难者受洗礼之后的状态,静得有容,静得博大精深,满盛着他生命的全部情感和意蕴。

在史铁生的作品里,很难看到机智的技巧,很难看到智力因素。

如果说他的文章有什么非凡之处,那是因为他忍受的苦难比世间任何人都多。

爱与受难,使他的每一个文字,都只向心灵逼近。

④几乎听到没他的控告,连说起自己的病也可以微微地显露出来一丝笑意。

但只要往那把轮椅上一挤,他就存有了立场。

或许,他就是这个世界上最该怨的人,但他写出的每一个字都浅不含着快乐。

快乐就是他的立场,他的出发点,他的终极关怀。

在《我那荒凉的清平湾》里,那个陕北黄土高原上的小山村,他最该怨的地方,“天都就是徐的,太阳白蒙蒙的。

窗洞的窗纸被风沙踢得‘唰啦啦’响。

”就是在这样一个鬼地方,他落了高位中断的病根,但他并不质问自己遭遇的苦痛的根源。

他记下了,当他一个人躺在床上时,“那天,队长开水了一碗白馍”。

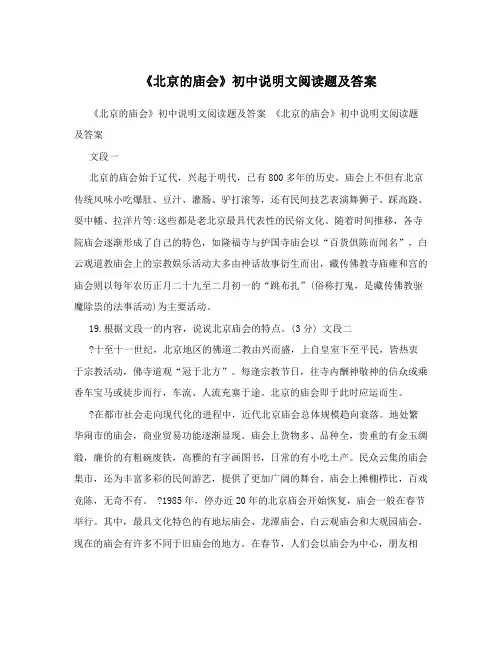

《北京的庙会》初中说明文阅读题及答案《北京的庙会》初中说明文阅读题及答案《北京的庙会》初中说明文阅读题及答案文段一北京的庙会始于辽代,兴起于明代,已有800多年的历史。

庙会上不但有北京传统风味小吃爆肚、豆汁、灌肠、驴打滚等,还有民间技艺表演舞狮子、踩高跷、耍中幡、拉洋片等:这些都是老北京最具代表性的民俗文化。

随着时间推移,各寺院庙会逐渐形成了自己的特色,如隆福寺与护国寺庙会以“百货俱陈而闻名”,白云观道教庙会上的宗教娱乐活动大多由神话故事衍生而出,藏传佛教寺庙雍和宫的庙会则以每年农历正月二十九至二月初一的“跳布扎”(俗称打鬼,是藏传佛教驱魔除祟的法事活动)为主要活动。

19.根据文段一的内容,说说北京庙会的特点。

(3分) 文段二十至十一世纪,北京地区的佛道二教由兴而盛,上自皇室下至平民,皆热衷于宗教活动,佛寺道观“冠于北方”。

每逢宗教节日,往寺内酬神敬神的信众或乘香车宝马或徒步而行,车流、人流充塞于途。

北京的庙会即于此时应运而生。

在都市社会走向现代化的进程中,近代北京庙会总体规模趋向衰落。

地处繁华闹市的庙会,商业贸易功能逐渐显现。

庙会上货物多、品种全,贵重的有金玉绸缎,廉价的有粗碗废铁,高雅的有字画图书,日常的有小吃土产。

民众云集的庙会集市,还为丰富多彩的民间游艺,提供了更加广阔的舞台。

庙会上摊棚栉比,百戏竞陈,无奇不有。

?1985年,停办近20年的北京庙会开始恢复,庙会一般在春节举行。

其中,最具文化特色的有地坛庙会、龙潭庙会、白云观庙会和大观园庙会。

现在的庙会有许多不同于旧庙会的地方。

在春节,人们会以庙会为中心,朋友相聚、全家同游、同事相随,增进感情。

20.根据文段二的内容,概述北京庙会功能的变化过程。

(3分) 参考答案:19.(共3分)要点:历史悠久;代表了老北京民俗文化;各具特色。

(评分说明:每个要点1分,意思表达准确即)20.(3分)要点:起初是为了满足宗教活动需要,到近代商业贸易和娱乐功能占据了主导地位,如今又具备了增进情感的交际功能。

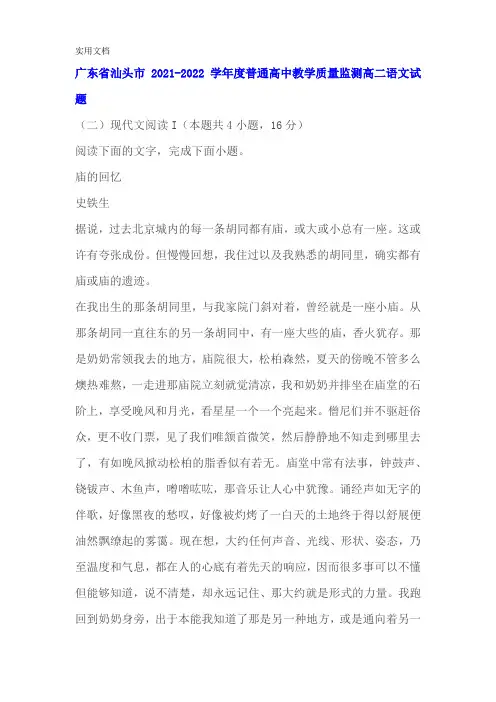

广东省汕头市2021-2022学年度普通高中教学质量监测高二语文试题(二)现代文阅读I(本题共4小题,16分)阅读下面的文字,完成下面小题。

庙的回忆史铁生据说,过去北京城内的每一条胡同都有庙,或大或小总有一座。

这或许有夸张成份。

但慢慢回想,我住过以及我熟悉的胡同里,确实都有庙或庙的遗迹。

在我出生的那条胡同里,与我家院门斜对着,曾经就是一座小庙。

从那条胡同一直往东的另一条胡同中,有一座大些的庙,香火犹存。

那是奶奶常领我去的地方,庙院很大,松柏森然,夏天的傍晚不管多么燠热难熬,一走进那庙院立刻就觉清凉,我和奶奶并排坐在庙堂的石阶上,享受晚风和月光,看星星一个一个亮起来。

僧尼们并不驱赶俗众,更不收门票,见了我们唯颔首微笑,然后静静地不知走到哪里去了,有如晚风掀动松柏的脂香似有若无。

庙堂中常有法事,钟鼓声、铙钹声、木鱼声,噌噌吰吰,那音乐让人心中犹豫。

诵经声如无字的伴歌,好像黑夜的愁叹,好像被灼烤了一白天的土地终于得以舒展便油然飘缭起的雾霭。

现在想,大约任何声音、光线、形状、姿态,乃至温度和气息,都在人的心底有着先天的响应,因而很多事可以不懂但能够知道,说不清楚,却永远记住、那大约就是形式的力量。

我跑回到奶奶身旁,出于本能我知道了那是另一种地方,或是通向着另一种地方;比如说树林中穿流的雾霭,全是游魂。

奶奶听得入神,摇撼她她也不觉,她正从那音乐和诵唱中回想生命,眺望那另一种地方吧。

我的年龄无可回想,无以眺望,另一种地方对一个初来的生命是严重的威胁。

我钻进奶奶的怀里不敢看,不敢听也不敢想,惟觉幽暝之气弥漫,月光也似冷暗了。

大约1979年夏天,某一日,我们正坐在那庙墙下吃午饭,不知从哪儿忽然走来了两个缁衣落发的和尚,一老一少仿佛飘然而至。

他们边走边谈,眉目清明,步履轻捷,颦笑之间好像周围的一切都变得空阔甚至是虚拟了。

或许是我们的紧张被他们发现,走过我们面前时他们特意地颔首微笑。

这一下,让我想起了久违的童年,然后,仍然是那样,他们悄然地走远,像多年以前一样不知走到哪里去了。

部编版六年级下册《北京的春节》阅读答案(一)、北京的春节(节选)照北京的老规矩,春节差不多在腊月的初旬就开始了。

“腊七腊八,冻死寒鸦”,这是一年里最冷的时候。

在腊八这天,家家都熬腊八粥。

粥是用各种米,各种豆,与各种干果熬成的。

这不是粥,而是小型的农业展览会。

除此之外,这一天还要泡腊八蒜。

把蒜瓣放进醋里,封起来,为过年吃饺子用。

到年底,蒜泡得色如翡翠,醋也有些辣味,色味双美,使人忍不住要多吃几个饺子,在北京,过年时,家家吃饺子。

孩子准备过年,第一件大事就是买杂拌儿。

这是用花生、胶枣、榛子、栗子等干果与蜜饯掺和成的。

孩子们喜欢吃这些零七八碎儿。

第二件大事是买爆竹,特别是男孩子们。

恐怕第三件事才是买各种玩意儿——风筝、空竹、口琴等。

孩子们欢喜,大人们也忙乱。

他们必须预备过年吃的、喝的、穿的、用的,好在新年时显出万象更新的气象。

腊月二十三过小年,差不多就是过春节的“彩排”。

天一擦黑,鞭炮响起来,便有了过年的味道。

这一天,是要吃糖的,街上早有好多卖麦芽糖与江米糖的,糖形或为长方块或为瓜形,又甜又黏,小孩子们最喜欢。

过了二十三,大家更忙。

必须大扫除一次,还要把肉、鸡、鱼、青菜、年糕什么的都预备充足——店铺多数正月初一到初五关门,到正月初六才开张。

1、这个片段主要写________________________________________。

2、请在片段中找出一个谚语是: __________,这个谚语说明了____________。

3、“这不是粥,而是小型的农业展览会”这句运用了__________修辞手法,形象生动地说明腊八粥里的品种众多,内容很丰富。

4、腊八这天,还要泡腊八蒜,腊八蒜的做法是这样的: ________________。

5、“色味双美”的意思是颜色和味道都很好。

说明腊八蒜色味双美的句子是:______6、孩子们准备过年,有哪几件事是喜欢做的呢? ___________________7、“零七八碎儿”在文中具体指什么? __________________________8、找出一个过渡句。

2020北京海淀初二(上)期末语文一、基础·运用(共1分)过春节,逛庙会,感受浓浓年味,探寻丰富意趣。

同学们,快过年了!今天,让我们一起去了解了解北京的庙会吧!【逛一逛】北京冬天里最红火的地方当属各处的庙会了。

这里大红灯笼高高挂,万头攒动人气旺。

你看,穿着厚厚冬衣的人们,三五成群,(cùyōng)着走在庙会的景观大道上,脸上洋溢着节日的欢愉。

东来顺、便宜坊、护国寺小吃等餐饮老字号展位上,大厨们现场制作的美食,热腾腾,香喷喷,引得大家难以遏.制住味蕾的骚动。

美食区可谓是人气爆棚了!再随着我到手工艺品摊位前瞅瞅吧——迎着冷风旋转招摇的风车,粉面彩身、背插彩旗的兔儿爷,惟妙惟肖.的蔚县剪纸……这些作品展现了不同地域的特色,吸引众多游人驻足观赏。

再来瞧瞧庙会上的表演吧,唐山皮影舞蹈□俏夕阳□尽显皮影戏夸张不失协调、生硬而又自然的特点,沧州舞狮鼓点火爆、欢腾热烈,气势恢宏的翼城花鼓,彰显了农耕民族的精神力量……不同风俗、原汁原味的民间表演轮番上演。

台上精彩纷呈,好戏不断□台下人山人海,叫好连连。

北京的庙会,盛满了浓浓的年味儿,沸腾着欢乐与吉祥。

1.根据拼音写出汉字,给加点字注音。

(2分)(1)cùyōng(2)遏.制(3)惟妙惟肖.2.根据语境,下列词语不能准确表达文中画横线语句意思的一项是(2分)A.车水马龙B.摩肩接踵C.熙熙攘攘3.在文中“□”处,依次填入标点符号,正确的一项是(2分)A.“”;B.《》;C.《》,D.“”,4.一个摊位前的两行小字引起了不少同学的注意,上面写着:“挂羊头卖狗肉,这种做法不局气。

”摊主意在告诉顾客们:(2分)【尝一尝】说起庙会,就不能不说说那些让人眼花缭乱的小吃大排档。

各种小吃汇聚到一起,让游客们大饱口福。

庙会上随处可见大家熟悉的北京小吃:冰糖葫芦、羊肉串儿、豆汁儿、糖瓜、臭豆腐……买一串红彤彤的冰糖葫芦,咬一口,酸甜的山楂,配晶莹剔透的冰糖,酸酸甜甜的滋味在舌尖化开,冲击着味蕾。

2024北京初三二模语文汇编非连续性文本阅读一、现代文阅读(2024北京海淀初三二模)阅读下面的材料,完成下面小题。

【材料一】①在今年央视元宵晚会西安分会场上,闪耀璀璨的巨型花灯,龙腾万象的舞龙舞狮,生动有趣的皮影戏,组组成了一幅热间丰富的元宵佳节图,重现了古时“盛唐上元灯会”的喜庆场景,让人不由得想起了辛弃疾“东风夜放花干树。

更吹落、星如雨”的著名词句。

①早在汉武帝时期,民间就有在正月十五元宵夜燃灯的习俗,以后逐渐演变发展成为元宵灯节、灯会。

《南史》中有“汇数万火盏,若星河灿天衢,人潮聚涌,广庭无隙也”的句子,是中国现存最早的等会记载。

到了唐代,朝廷规定元夕灯会为三天。

正月十五日夜,士族庶民,家家挂灯,灯火辉煌。

宋代元夕灯会增为五天,其规模也更大,灯彩也更丰富。

明代成祖迁迁都北京后,沿袭了明太祖朱元璋关于元宵节方灯十日的定制,正月十五前后,都要举行大规模的灯节活动。

①古代的元宵节充满一个“闹”字。

白昼为市,热闹非凡;夜间燃灯,蔚为壮观。

每逢元宵佳节,人们赏花灯,放焰火,猜灯谜,观杂技,扭秧歌……“春在京华闹处多,放灯时节踏秧歌”描绘的就是灯会上百姓歌舞娱乐的盛况。

元宵灯会上这些娱乐性很强的活动,吸引了广大民众踊跃参与。

【材料二】①元宵节中的不少活动蕴含着丰富的民俗文化。

在客家方言中“灯”与“丁”同音,凡添新丁要在第一个元宵节悬挂灯笼庆祝,以求福佑新丁。

有的地方正月十五要到老师家拜师,家长为子女准备一盏灯笼,由老师点亮,称为“开灯”,寓意学生前途一片光明。

①元宵灯会上观灯猜谜是最具文化特色的活动之一。

这一习俗在两宋时期开始流行,明清两朝延续,至今不衰。

据宋末《武林旧事·灯品》记载,元宵节“以绢灯翦写诗词,时寓讥笑,及画人物,藏头隐语,及旧京诨语,戏弄行人”。

其中“藏头隐语”,即指谜语,也就是猜灯谜。

《红楼梦》第二十二回中,元春在元宵节特意制作灯谜派人送至贾府,与家人猜谜同乐。

元春的灯谜是“能使妖魔胆尽摧,身如束帛气如雷。

六年级语文下册6-北京的春节拓展阅读老北京的春节庙会素材新人教版春节,俗称过年。

除一般年俗外,庙会则为旧时北京过年的主要习俗。

除了人们所熟悉的“厂甸”之外,“五显财神庙”(初二至十六)、“东岳庙”(初一至十五)、“白云观”(初一至十九)都是有名的庙会,最富有北京过年的特色。

“五显财神庙”的正式活动从正月初二算起。

初二一大清早,人们就赶往财神庙进香,入庙首要就是参拜财神。

只见殿内香烟缭绕,灯烛通明,也能听到钟磐悠扬之声。

这时殿里殿外,熙熙攘攘,拥挤不堪。

敬神已毕,除可以在庙内品尝一些北京的风味小吃外,最重要的则是“请”上一些别具特色新福商品。

这里有大小不等的“福”、“寿”字的红绒花和剪金纸花;还有长尺半、阔半尺的印有金鳞图案和“吉庆有余”、“吉祥如意”等吉利话的大红纸鱼,用一根竹劈儿缀上白线控好,以便手提;还有成串的、泥胎、外糊金银箔的金银元宝,也拴在竹劈儿上。

另外还有一种卜碌碌带响的风车。

这种风车系用细蔑儿和彩纸条儿糊成风轮,安装在秫秸架子上,每个风轮带有白线拴好的一对小鼓槌儿敲打着一个泥望蒙纸面的小鼓,大风一刮,卜碌碌直响。

这种风车有单一的,有四个以至十几个连在一起的。

只见凯旋的香客满头金碧辉煌,满面春风,真好像从赵公元帅那里得来了无尽财源似的。

出朝阳门约五里之遥的东岳庙,也是春节时重点庙会之一。

东岳庙建筑雄伟高大,气势非凡。

尤其山门对面的“琉璃牌坊”堪称一绝。

这牌坊系由黄绿两色带有浮雕的琉璃砖瓦所筑成,高约六、七米,阔约十数米,兀立在东岳庙前。

东岳庙内所供奉的神抵可分三类:一为东岳大帝,这是人所共知的;二为地狱阴司之神;三曰喜神,即所谓“月下老人”。

并建有“喜神祠”。

其中尤以执掌地狱阴司之“七十二司”和喜神祠最能吸引香客。

“七十二司”,即传说中阴曹地府里执掌对来自阳世的善恶鬼魂给以奖惩的“执法官”。

以前庙内还设有“阎罗宝殿”。

殿中塑有牛头马面、勾魂使者、小鬼、夜叉之类的阴司“皂隶”。

他们有的勾锁亡魂,有的押着所谓阳世间的“恶人”在滥施非刑。

中考语文叙述文阅读训练(一)阅读《乡间的庙会》,完成第13—15题。

(共11分)(2008年北京中考题)乡间的庙会林莽①在华北的农村,有一种传统的习俗,每个村子每年都有定时的庙会。

相邻的村子不会同时举行,在相对的农闲时节,它们各有自己的节日。

②每逢庙会时节,村里张灯结彩,空地上用苇席搭起了戏台,台口用彩绸装饰,大红大绿的别有一番情趣。

五十年代的乡村还没有电灯,几只比马灯大许多的汽灯挂在戏台上,把乡村里平淡的日子都照亮了。

③庙会一般是三两天,每家都有亲友从四面八方的村子里来,他们套了牛车或牵了毛驴儿,穿上节日里的衣裳,篮子里的饽饽是点了红点的。

这种走亲家,人们称它为“上庙”。

穿了新装的孩子们把村子装点得鲜活了起来。

商家和小贩们也赶了来,为乡村里的节日增加了另一种氛围。

庙会上有卖艺的,有卖衣服和布匹的,还有卖居家用品和各种农具的。

我记忆最深的是吹糖人,还有卖芝麻糖和甘蔗的。

庙会要比人们重视的春节、八月十五等传统的节日更具交往性和商业性。

④在乡村的那几年,我和大人们赶过几次庙会。

一早起就等着来接的车了。

在乡间的土路上,木轮的大车上铺了苇席和棉被,女人和孩子们摇晃在上面,听着木轴发出的吱呀声和车把式悦耳的吆喝声。

车把式们抱了结着红缨子的鞭子,有的跟车走在路边上,有的坐在车辕上。

拉车的牲口也在脑门上结了红缨珞。

人们相互应答着,这是一年一度的乡村里的节日,它点缀着质朴而平和的乡村生活。

⑤五岁那年家乡的庙会在我记忆里留下了终生难忘的两件事:一是自己买了第一本书;另一件是第一次看了“鬼戏”。

⑥那是一本薄薄的小人书,一毛二分钱。

书中讲的是战国时的故事,书名叫《一鼓作气》。

我被封面上的战旗和战车吸引,天天拿着从庙会上买的木刀木枪,编撰着从戏台上看来的故事。

那是我的第一本书,我把它保存了许多年。

⑦庙会上最吸引人的是唱戏了,河北梆子那嘹亮的唱腔和急促的伴奏声划过夜空,老远就能听见了。

无论春夏秋冬,台下总是熙熙攘攘地挤满了人。