合金元素对马氏体铬镍不锈钢组织和性能的影响

- 格式:docx

- 大小:1.19 MB

- 文档页数:17

马氏体不锈钢调质处理概述及解释说明1. 引言1.1 概述马氏体不锈钢是一种通过调质处理来改善性能的特殊不锈钢材料。

它具有优异的耐腐蚀性、高强度和良好的延展性,广泛应用于汽车工业、建筑材料和能源领域等多个领域。

在不同行业中,马氏体不锈钢的调质处理方法和工艺流程有所差异,因此掌握了解这些关键要素对实现材料性能优化至关重要。

1.2 文章结构本文将围绕马氏体不锈钢调质处理展开阐述,内容包括马氏体不锈钢的定义和特点、调质处理的概念和作用、调质处理的方法和工艺流程以及该过程中需要注意的重要要点。

另外,文章还将通过案例分析探讨马氏体不锈钢调质处理在汽车工业、建筑材料以及能源领域中的应用和效果评估,并从中挖掘出实践与挑战。

最后,在结论部分对全文进行总结,并对未来研究和应用做出展望。

1.3 目的本文旨在全面介绍马氏体不锈钢调质处理的概况及其重要要点,提供给读者对这一领域有更深入了解和把握。

通过阅读本文,读者可以获得关于马氏体不锈钢调质处理方法、工艺流程以及调质过程中需要注意的关键要点方面的知识。

此外,通过案例分析,读者还能了解到该技术在不同领域中的应用和效果评估。

最后,在结论部分,读者将了解到对未来研究和应用的展望。

2. 马氏体不锈钢调质处理:2.1 马氏体不锈钢的定义和特点:马氏体不锈钢是一种具有良好耐腐蚀性和优异机械性能的不锈钢。

其主要特点包括高强度、高硬度、优良的延展性和耐磨性,同时还具备较好的抗腐蚀能力。

马氏体不锈钢通常由铁素体和奥氏体相组成。

2.2 调质处理的概念和作用:调质处理是指通过控制合适的温度进行热处理,并随后通过快速冷却来改变材料的组织结构和性能。

对于马氏体不锈钢而言,调质处理可以显著提高其硬度、强度和耐磨性,并确保材料的韧性得到保持。

2.3 调质处理的方法和工艺流程:马氏体不锈钢的调质处理通常包括加热、保温和冷却三个步骤。

加热阶段: 具体加热温度取决于材料的成分和特定需求,但通常在800°C至1050°C之间。

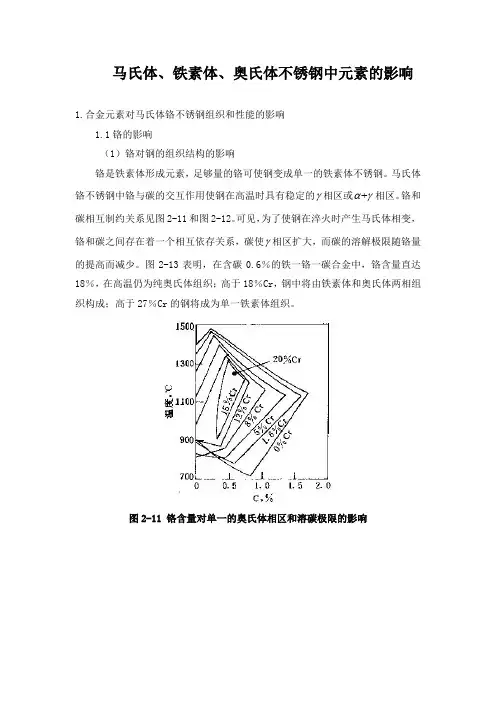

马氏体、铁素体、奥氏体不锈钢中元素的影响1.合金元素对马氏体铬不锈钢组织和性能的影响1.1铬的影响(1)铬对钢的组织结构的影响铬是铁素体形成元素,足够量的铬可使钢变成单一的铁素体不锈钢。

马氏体αγ相区。

铬和铬不锈钢中铬与碳的交互作用使钢在高温时具有稳定的γ相区或+碳相互制约关系见图2-11和图2-12。

可见,为了使钢在淬火时产生马氏体相变,铬和碳之间存在着一个相互依存关系,碳使γ相区扩大,而碳的溶解极限随铬量的提高而减少。

图2-13表明,在含碳0.6%的铁一铬一碳合金中,铬含量直达18%,在高温仍为纯奥氏体组织;高于18%Cr,钢中将由铁素体和奥氏体两相组织构成;高于27%Cr的钢将成为单一铁素体组织。

图2-11 铬含量对单一的奥氏体相区和溶碳极限的影响图2-12 铬对含C0.6%的Fe-Cr-C合金组织的影响(2)铬对淬透性的影响铬提高铁一碳合金的淬透性,在低合金结构钢中已广泛采用。

铬的这种作用在于它降低了奥氏体向铁素体和碳化物的转变速度,使C曲线明显右移,从而也降低了淬火的临界冷却速度,致使钢的淬透性增加和获得空淬效应。

在马氏体铬不锈钢的铬含量水平下,端淬试验表明.距水冷端不同距离的硬度没有出现变化,见图2-13。

图2-13 410型马氏体不锈钢端淬曲线(3)铬对物理性能的影响铬增加钢的晶格常数,铬含量在12%-25%范围内.每增加1%Cr晶格常数大约增加1.5x10-4 A比体积,随铬量增加呈线性增加。

铬显著降低Fe—Cr合金的导热系数.但铬含量12%—15%时,其降低速度迅速减少。

此外,铬还增加钢的电阻,马氏体铬不锈钢的电阻是普通钢的4—6倍。

(4)铬对力学性能的影响铬对马氏体格不锈钢的力学性能的影响比较复杂.在淬火和回火条件下,由于铬的增加使稳定的铁素体量增加,因此降低了钢的硬度和抗拉强度.见图2-14。

然而在退火条件下,对于低碳的铁一铬合金随铬含量的提高,其强度和硬度随之增加,而伸长率稍许下降。

18种金属元素对钢性能的影响1、Al(1)Al当钢中其含量小于3~5%时,是一有益的元素。

其作用是:高的抗氧化性和电阻。

①作为强烈脱氧剂加进的Al,可生成高度细碎的、超显微的氧化物,分散于钢体积中。

因而可阻止钢加热时的晶粒长大(含Al<10%,在加热<1200℃才有细化作用,否则其作用甚小)和改善钢的淬透性。

所以这些氧化物成为结晶的中心,而在钢冷却时又对A体分解起促进作用。

作为合金元素,有助于钢的氮化,因而可提高钢的热稳定性。

所以AlN 本身在加热时具有高稳定性,①与②都有利于减弱钢的过热倾向。

③可改善钢的抗氧化性,考虑②和③,④能提高钢的电阻,与Cr共同用于制造高电阻铬铝合金:如Cr13Al4、1Cr17Al5、1Cr25Al5。

Al使电阻增高的程度比Cr还高的多。

在Cr钢中加Al,会粗晶易脆,所以其量一般不超过5%,个别才有8~9%。

⑤对硅钢而言,Al可减少α铁心损失,降低磁感强度,与氧结合可减弱磁时效现象,但Al的氧化物会使磁性变坏。

Al(>0.5%)也会使硅钢变脆。

(2)Al的不良影响①促进钢的石墨化,减少合金相中的碳溶浓度,所以硬度、强度降低。

②加速脱碳当Al含量增加至3~5%时,8~9%将会大大地促进钢锭的柱状结晶过程。

因此而大大增加钢的机械热加工的困难,也使钢极易脱碳。

(其热加工之所以困难是因为该合金钢锭具有粗晶结构,且其晶体的解理极弱,所以导热性低,加热时容易出现大的温度差而锻裂,甚至钢锭的去皮加工都会使其晶界氧化而破坏。

此外,它在800℃以上的高温长时间停置也极易变脆。

一般合金钢中含Al量:合金结构钢:Al=0.4~1.1% (38CrAlA、38CrMoAlA、38CrWVAlA等) 耐热不起皮钢:Al=1.1~4.5% (Cr13SiAl、Cr24Al2Si、Cr17Al4Si等) 电热合金:Al=3.5~6.5% (Cr13Al4、1Cr17Al5、Cr8Al5、0Cr17Al5等)甚至Al=8% Cr7Al7:考虑电热合金受荷不大,虽有脆性,仍可使用。

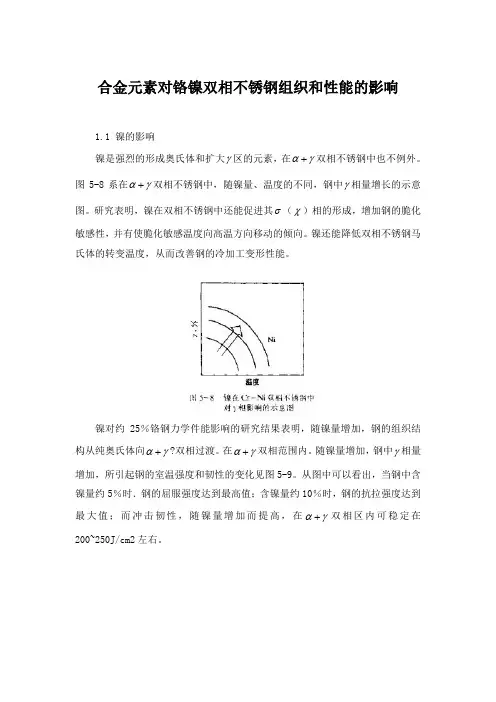

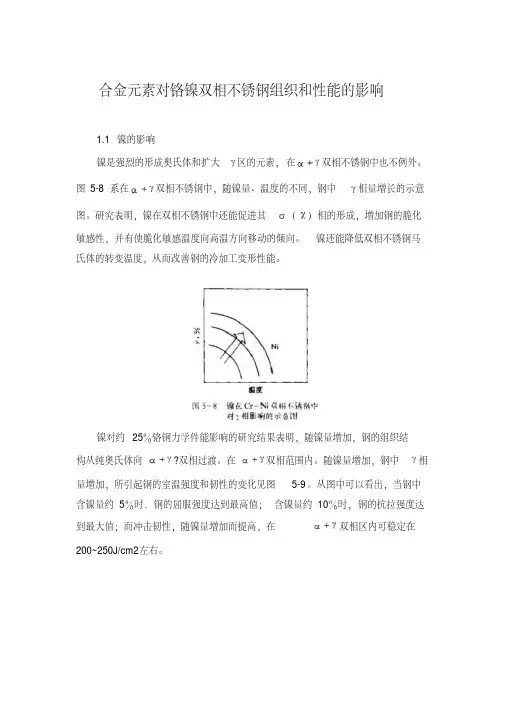

合金元素对铬镍双相不锈钢组织和性能的影响1.1 镍的影响镍是强烈的形成奥氏体和扩大γ区的元素,在αγ+双相不锈钢中也不例外。

图5-8系在αγ+双相不锈钢中,随镍量、温度的不同,钢中γ相量增长的示意图。

研究表明,镍在双相不锈钢中还能促进其σ(χ)相的形成,增加钢的脆化敏感性,并有使脆化敏感温度向高温方向移动的倾向。

镍还能降低双相不锈钢马氏体的转变温度,从而改善钢的冷加工变形性能。

镍对约25%铬钢力学件能影响的研究结果表明,随镍量增加,钢的组织结构从纯奥氏体向αγ+?双相过渡。

在αγ+双相范围内。

随镍量增加,钢中γ相量增加,所引起钢的室温强度和韧性的变化见图5-9。

从图中可以看出,当钢中含镍量约5%时.钢的屈服强度达到最高值;含镍量约10%时,钢的抗拉强度达到最大值;而冲击韧性,随镍量增加而提高,在αγ+双相区内可稳定在200~250J/cm2左右。

研究镍对含铬约25%钢的相组成和耐沸腾45%MgCl2应力腐蚀性能的结果指出,当镍~2%时〔钢中为含镍的单—铁素体组织),钢的耐应力腐蚀性能最差,钢中镍量增加到6%~8%时(钢中 相约40%一50%),其耐应力腐蚀性能最佳(如图5-10)。

图5-11和5-12分别指出了Ni对双相不锈钢耐点蚀,耐缝隙腐蚀的影响。

从图5-11中可以看出,钢中含铬约22%时,含镍4%~6%时的双相不锈钢和含铬约25%时,钢中合镍4%~8%时的双相不锈钢,具有最好的耐点蚀性。

从图5-22个可以看出,钢中含镍5%~7%的双相不锈钢、镍的变化对钢在固溶态的耐缝隙腐蚀性能影响不大,而对钢在敏化态的耐缝隙腐蚀性能则有显著影响。

其它的研究工作同样指出,为了获得良好耐孔蚀,附缝隙腐蚀性能,当双相钢中铬量一定时,必定有一适宜的镍量范围与其相适应。

显然,除Ni的作用外,主要是钢中适宜相比例所起的良好影响。

根据研究,对25Cr-2.5Mo-3cu-0.15N钢而言,,最佳镍量约为5%;对28Cr-25Mo-15Cu-0.15N钢而言,约为8%。

化学元素对钢的性能的影响1、碳(C):钢中含碳量增加,屈服点和抗拉强度升高,但塑性和冲击性降低,当碳量0.23%超过时,钢的焊接性能变坏,因此用于焊接的低合金结构钢,含碳量一般不超过0.20%。

碳量高还会降低钢的耐大气腐蚀能力,在露天料场的高碳钢就易锈蚀;此外,碳能增加钢的冷脆性和时效敏感性。

2、硅(Si):在炼钢过程中加硅作为还原剂和脱氧剂,所以镇静钢含有0.15-0.30%的硅。

如果钢中含硅量超过0.50-0.60%,硅就算合金元素。

硅能显著提高钢的弹性极限,屈服点和抗拉强度,故广泛用于作弹簧钢。

在调质结构钢中加入1.0-1.2%的硅,强度可提高15-20%。

硅和钼、钨、铬等结合,有提高抗腐蚀性和抗氧化的作用,可制造耐热钢。

含硅1-4%的低碳钢,具有极高的导磁率,用于电器工业做矽钢片。

硅量增加,会降低钢的焊接性能。

3、锰(Mn):在炼钢过程中,锰是良好的脱氧剂和脱硫剂,一般钢中含锰0.30-0.50%。

在碳素钢中加入0.70%以上时就算“锰钢”,较一般钢量的钢不但有足够的韧性,且有较高的强度和硬度,提高钢的淬性,改善钢的热加工性能,如16Mn钢比A3屈服点高40%。

含锰11-14%的钢有极高的耐磨性,用于挖土机铲斗,球磨机衬板等。

锰量增高,减弱钢的抗腐蚀能力,降低焊接性能。

4、磷(P):在一般情况下,磷是钢中有害元素,增加钢的冷脆性,使焊接性能变坏,降低塑性,使冷弯性能变坏。

因此通常要求钢中含磷量小于0.045%,优质钢要求更低些。

5、硫(S):硫在通常情况下也是有害元素。

使钢产生热脆性,降低钢的延展性和韧性,在锻造和轧制时造成裂纹。

硫对焊接性能也不利,降低耐腐蚀性。

所以通常要求硫含量小于0.055%,优质钢要求小于0.040%。

在钢中加入0.08-0.20%的硫,可以改善切削加工性,通常称易切削钢。

6、铬(Cr):在结构钢和工具钢中,铬能显著提高强度、硬度和耐磨性,但同时降低塑性和韧性。

铬又能提高钢的抗氧化性和耐腐蚀性,因而是不锈钢,耐热钢的重要合金元素。

合金元素对铬镍双相不锈钢组织和性能的影响1.1 镍的影响镍是强烈的形成奥氏体和扩大区的元素,在双相不锈钢中也不例外。

图5-8系在双相不锈钢中,随镍量、温度的不同,钢中相量增长的示意图。

研究表明,镍在双相不锈钢中还能促进其()相的形成,增加钢的脆化敏感性,并有使脆化敏感温度向高温方向移动的倾向。

镍还能降低双相不锈钢马氏体的转变温度,从而改善钢的冷加工变形性能。

镍对约25%铬钢力学件能影响的研究结果表明,随镍量增加,钢的组织结构从纯奥氏体向?双相过渡。

在双相范围内。

随镍量增加,钢中相量增加,所引起钢的室温强度和韧性的变化见图5-9。

从图中可以看出,当钢中含镍量约5%时.钢的屈服强度达到最高值;含镍量约10%时,钢的抗拉强度达到最大值;而冲击韧性,随镍量增加而提高,在双相区内可稳定在200~250J/cm2左右。

研究镍对含铬约25%钢的相组成和耐沸腾45%MgCl2应力腐蚀性能的结果指出,当镍~2%时〔钢中为含镍的单—铁素体组织),钢的耐应力腐蚀性能最差,钢中镍量增加到6%~8%时(钢中相约40%一50%),其耐应力腐蚀性能最佳(如图5-10)。

图5-11和5-12分别指出了Ni对双相不锈钢耐点蚀,耐缝隙腐蚀的影响。

从图5-11中可以看出,钢中含铬约22%时,含镍4%~6%时的双相不锈钢和含铬约25%时,钢中合镍4%~8%时的双相不锈钢,具有最好的耐点蚀性。

从图5-22个可以看出,钢中含镍5%~7%的双相不锈钢、镍的变化对钢在固溶态的耐缝隙腐蚀性能影响不大,而对钢在敏化态的耐缝隙腐蚀性能则有显著影响。

其它的研究工作同样指出,为了获得良好耐孔蚀,附缝隙腐蚀性能,当双相钢中铬量一定时,必定有一适宜的镍量范围与其相适应。

显然,除Ni的作用外,主要是钢中适宜相比例所起的良好影响。

根据研究,对25Cr-2.5Mo-3cu-0.15N钢而言,,最佳镍量约为5%;对28Cr-25Mo-15Cu-0.15N钢而言,约为8%。

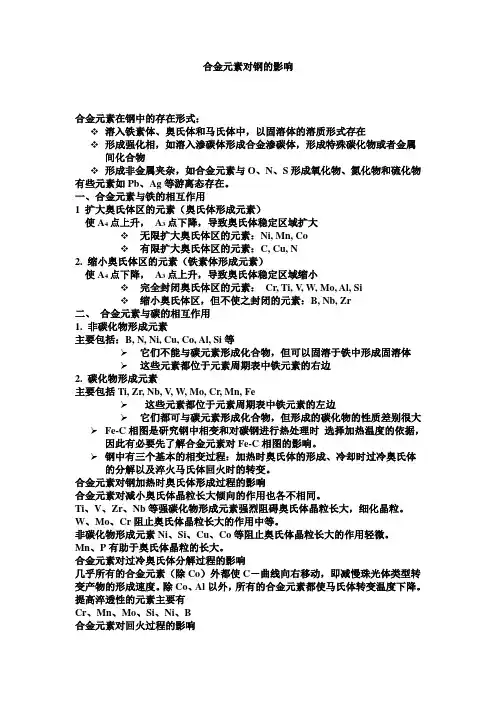

合金元素对钢的影响合金元素在钢中的存在形式:❖溶入铁素体、奥氏体和马氏体中,以固溶体的溶质形式存在❖形成强化相,如溶入渗碳体形成合金渗碳体,形成特殊碳化物或者金属间化合物❖形成非金属夹杂,如合金元素与O、N、S形成氧化物、氮化物和硫化物有些元素如Pb、Ag等游离态存在。

一、合金元素与铁的相互作用1 扩大奥氏体区的元素(奥氏体形成元素)使A4点上升,A3点下降,导致奥氏体稳定区域扩大❖无限扩大奥氏体区的元素:Ni, Mn, Co❖有限扩大奥氏体区的元素:C, Cu, N2. 缩小奥氏体区的元素(铁素体形成元素)使A4点下降,A3点上升,导致奥氏体稳定区域缩小❖完全封闭奥氏体区的元素:Cr, Ti, V, W, Mo, Al, Si❖缩小奥氏体区,但不使之封闭的元素:B, Nb, Zr二、合金元素与碳的相互作用1. 非碳化物形成元素主要包括:B, N, Ni, Cu, Co, Al, Si等➢它们不能与碳元素形成化合物,但可以固溶于铁中形成固溶体➢这些元素都位于元素周期表中铁元素的右边2. 碳化物形成元素主要包括Ti, Zr, Nb, V, W, Mo, Cr, Mn, Fe➢这些元素都位于元素周期表中铁元素的左边➢它们都可与碳元素形成化合物,但形成的碳化物的性质差别很大➢Fe-C相图是研究钢中相变和对碳钢进行热处理时选择加热温度的依据,因此有必要先了解合金元素对Fe-C相图的影响。

➢钢中有三个基本的相变过程:加热时奥氏体的形成、冷却时过冷奥氏体的分解以及淬火马氏体回火时的转变。

合金元素对钢加热时奥氏体形成过程的影响合金元素对减小奥氏体晶粒长大倾向的作用也各不相同。

Ti、V、Zr、Nb等强碳化物形成元素强烈阻碍奥氏体晶粒长大,细化晶粒。

W、Mo、Cr阻止奥氏体晶粒长大的作用中等。

非碳化物形成元素Ni、Si、Cu、Co等阻止奥氏体晶粒长大的作用轻微。

Mn、P有助于奥氏体晶粒的长大。

合金元素对过冷奥氏体分解过程的影响几乎所有的合金元素(除Co)外都使C-曲线向右移动,即减慢珠光体类型转变产物的形成速度。

不锈钢的力学性能:(一)强度(抗拉强度、屈服强度)不锈钢的强度是由各种因素不确定,但最重要的和最基本的因素是其中添加的不同化学因素,主要是金属元素。

不同类型的不锈钢由于其化学成分的差异,就有不同的强度特性。

(1)马氏体型不锈钢马氏体型不锈钢与普通合金钢一样具有通过淬火实现硬化的特性,因此可通过选择牌号及热处理条件来得到较大范围的不同的力学性能。

马氏体型不锈钢从大的方面来区分,属于铁-铬-碳系不锈钢。

进而可分为马氏体铬系不锈钢和马氏体铬镍系不锈钢。

在马氏体铬系不锈钢中添加铬、碳和钼等元素时强度的变化趋势和在马氏体铬系不锈钢中添加镍的强度特性如下所述。

马氏体铬系不锈钢在淬火-回火条件下,增加铬的含量可使铁素体含量增加,因而会降低硬度和抗拉强度。

低碳马氏体铬不锈钢在退火条件下,当铬含量增加时硬度有所提高,而延伸率略有下降。

在铬含量一定的条件下,碳含量的增加使钢在淬火后的硬度也随之增加,而塑性降低。

添加钼的主要目的是提高钢的强度、硬度及二次硬化效果。

在进行低温淬火后,钼的添加效果十分明显。

含量通常少于1%。

在马氏体铬镍系不锈钢中,含一定量的镍可降低钢中的δ铁素体含量,使钢得到最大硬度值。

马氏体型不锈钢的化学成分特征是,在0.1%-1.0%C,12%-27%Cr的不同成分组合基础上添加钼、钨、钒、和铌等元素。

由于组织结构为体心立方结构,因而在高温下强度急剧下降。

而在600℃以下,高温强度在各类不锈钢中最高,蠕变强度也最高。

(2)铁素体型不锈钢据研究结果,当铬含量小于25%时铁素体组织会抑制马氏体组织的形成,因而随铬含量的增加其强度下降;高于25%时由于合金的固溶强化作用,强度略有提高。

钼含量的增加可使其更易获得铁素体组织,可促进α’相、б相和x相的析出,并经固溶强化后其强度提高。

但同时也提高了缺口敏感性,从而使韧性降低。

钼提高铁素体型不锈钢强度的作用大于铬的作用。

铁素体型不锈钢的化学成分的特征是含11%-30%Cr,其中添加铌和钛。

钢处理:退火是把钢(工件)放在炉中缓慢加热到临界点以上的某一温度,保温一段时间,随炉缓慢冷却下来的一种热处理工艺。

退火的目的在于调整金相组织,细化晶粒,促进组织均匀化,提高力学性能:隆低硬度,提高塑性,便于冷加工;消除部分内应力,防止工件变形。

正火是将加热后的工件从炉中取出置于空气中冷却。

正火和退火作用相似,由于正火的冷却速度要比退火快一些,因而晶粒变细,钢的韧性可显著提高。

铸、锻件在切削加工前一般要进行退火或正火。

淬火是将工件加热至淬火温度(临界点以上30~50度),并保温一段时间,然后投人淬火剂中冷却的一种热处理工艺。

淬火后得到的组织是马氏体。

为了保证良好的淬火效果,针对不同的钢种,淬火剂有空气、油、水、盐水,其冷却能力按上述顺序递增。

碳钢一般在水和盐水中淬火,合金钢导热性能比碳钢差,为防止产生过高应力,-般在油中淬火。

淬火可以增加零件的硬度、强度和耐磨性。

淬火时冷却速度太快,容易引起零件变形或产生裂纹。

冷却速度太慢则达不到技术要求。

因此,淬火常常是产品质量的关键所在。

回火是零件淬火后进行的一种较低温度的加热与冷却热处理工艺。

回火可以降低或消除零件淬火后的内应力,提高韧性,使金相组织趋干稳定,并获得技术上需要的性能。

回火处理有低温回火,中温回火,高温回火。

调质:上述这种淬火加高温回火的操作,习惯上称为“调质处理”。

由于调质处理比其他热处理方法能更好地改善零件的综合力学性能,故广泛应用于各种重要零件的加工中。

此外,生产上还采用时效热处理工艺。

时效是指材料经固溶处理或冷塑或高于室温条件下,其组织和性能随时间而变化的过程。

时效可进一步消除件尺寸,它与回火作用相类似。

钢的表面淬火是将工件的表面通过快速加热到临界温度以上,在热量还来不及传导至心部之前,迅速冷却。

这样改变钢的表层组织,而心部没有发生相变仍保持原有的组织状态。

经过表面淬火,可使零件表面层比心部具有更高的强度、硬度、耐磨性和疲劳强度,而心部则具有一定的韧性。

马氏体不锈钢的基本介绍与主要性能马氏体不锈钢是指在室温下保持马氏体显微组织的一种铬不锈钢。

通常情况下,马氏体不锈钢比奥氏体不锈钢和铁素体不锈钢具有更高的强度,可通过热处理进行强化,具有良好的力学性能和高温抗氧化性。

该钢种在大气、水和弱腐蚀介质如加盐水溶液、稀硝酸及某些浓度不高的有机酸,在温度不高的情况下均有良好的腐蚀介质。

但该钢种不耐强酸,如硫酸、盐酸、浓硝酸等的腐蚀,常用于水、蒸汽、油品等弱腐蚀性介质。

由于铬不锈钢可通过热处理强化,因此为了避免强度过高产生脆性,应采用正确的热处理工艺。

基本介绍标准的马氏体不锈钢是:403、410、414、416、416(Se)、420、431、440A、440B和440C 型,这些钢材的耐腐蚀性来自“铬”,其范围是从11.5至18%,铬含量愈高的钢材需碳含量愈高,以确保在热处理期间马氏体的形成,上述三种440型不锈钢很少被考虑做为需要焊接的应用,且440型成份的熔填金属不易取得。

标准马氏体钢材的改良,含有类如镍、钼、钒等的添加元素,主要是用于将标准钢材受限的容许工作温度提升至高于1100K,当添加这些元素时,碳含量也增加,随着碳含量的增加,在焊接物的硬化热影响区中避免龟裂的问题变成更严重。

性能马氏体不锈钢能在退火、硬化和硬化与回火的状态下焊接,无论钢材的原先状态如何,经过焊接后都会在邻近焊道处产生一硬化的马氏体区,热影响区的硬度主要是取决于母材金属的碳含量,当硬度增加时,则韧性减少,且此区域变成较易产生龟裂、预热和控制层间温度,是避免龟裂的最有效方法,为得最佳的性质,需焊后热处理。

马氏体不锈钢是一类可以通过热处理(淬火、回火)对其性能进行调整的不锈钢,通俗地讲,是一类可硬化的不锈钢。

常见元素对金属材料性能的影响1. 碳(1)含碳量的增加,使得碳素钢的强度和硬度增加,而塑性、韧性和焊接性能下降。

(2)一般情况下,当含碳量大于0.25%时,碳钢可焊性开始变差,故压力管道中一般采用含碳量小于0.25%的碳钢。

含碳量的增加,其球化和石墨化的倾向增加。

(3)作为高温下耐热用的高合金钢,含碳量应大于或等于0.04%,但此时奥氏体不锈钢的抗晶间腐蚀性能下降。

2.硅(1)硅固溶于铁素体和奥氏体中可起到提高它们的硬度和强度的作用。

(2)含硅量若超过3%时,将显著地降低钢的塑性、韧性、延展性和可焊性,并易导致冷脆,中、高碳钢回火时易产生石墨化。

(3)各种奥氏体不锈钢中加入约2%的硅,可以增强它们的高温不起皮性。

在铬、铬铝、铬镍、铬钨等钢中加入硅,都将提高它们的高温杭氧化性能。

但含硅量太高时,材料的表面脱碳倾向增加。

(4)低含硅量对钢的耐腐蚀性能影响小大,只有当含硅量达到一定值时,它对钢的耐腐性能才有显著的增强作用。

含硅量为l5%~20%的的硅铸铁是很好的耐酸材料,对不同温度和浓度的硫酸、硝酸都很稳定,但在盐酸和王水的作用下稳定性很小,在氢氟酸中则不稳定。

高硅铸铁之所以耐腐蚀,是由于当开始腐蚀时,在其表面形成致密的SiO2薄层,阻碍了酸的进一步向内侵蚀。

3.硫、氧在碳素钢中的作用硫和氧作为杂质元素常以非金属化合物(如FeS、FeO)形式存在于碳素钢中,形成非金属杂质,从而导致材料性能劣化,尤其是硫的存在引起材料的热脆。

六和磷是钢中要控制的元素,并以其含量的多少来评定碳素钢的优劣。

(由于FeS可与铁形成共晶,并沿晶界分布),Fe-FeS共晶物的熔点为985℃,当在1000~1200℃温度下,对材料进行压力加工时,由于它已经熔化而导致晶粒开裂,使材料呈现脆性。

这种现象称为热脆。

)4.磷、砷、锑在碳素钢中的作用(1)磷、砷、锑作为杂质元素,它们对提高碳素钢的抗拉强度有一定的作用,但同时又都增加钢的脆性,尤其是低温脆性。

马氏体不锈钢的大体介绍与主要性能马氏体不锈钢是指在室温下维持马氏体显微组织的一种铬不锈钢。

通常情况下,马氏体不锈钢比奥氏体不锈钢和铁素体不锈钢具有更高的强度,可通过热处置进行强化,具有良好的力学性能和高温抗氧化性。

该钢种在大气、水和弱侵蚀介质如加盐水溶液、稀硝酸及某些浓度不高的有机酸,在温度不高的情况下均有良好的侵蚀介质。

但该钢种不耐强酸,如硫酸、盐酸、浓硝酸等的侵蚀,常常利用于水、蒸汽、油品等弱侵蚀性介质。

由于铬不锈钢可通过热处置强化,因此为了避免强度太高产生脆性,应采用正确的热处置工艺。

大体介绍标准的马氏体不锈钢是:403、410、414、41六、416(Se)、420、43一、440A、440B和440C型,这些钢材的耐侵蚀性来自“铬”,其范围是从至18%,铬含量愈高的钢材需碳含量愈高,以确保在热处置期间马氏体的形成,上述三种440型不锈钢很少被考虑做为需要焊接的应用,且440型成份的熔填金属不易取得。

标准马氏体钢材的改良,含有类如镍、钼、钒等的添加元素,主如果用于将标准钢材受限的允许工作温度提升至高于1100K,当添加这些元素时,碳含量也增加,随着碳含量的增加,在焊接物的硬化热影响区中避免龟裂的问题变成更严重。

性能马氏体不锈钢能在退火、硬化和硬化与回火的状态下焊接,无论钢材的原先状态如何,通过焊接后都会在临近焊道处产生一硬化的马氏体区,热影响区的硬度主如果取决于母材金属的碳含量,当硬度增加时,则韧性减少,且此区域变成较易产生龟裂、预热和控制层间温度,是避免龟裂的最有效方式,为得最佳的性质,需焊后热处置。

马氏体不锈钢是一类可以通过热处置(淬火、回火)对其性能进行调整的不锈钢,通俗地讲,是一类可硬化的不锈钢。

这种特性决定了这种钢必需具有两个大体条件:一是在平衡相图中必需有奥氏体相区存在,在该区域温度范围内进行长时间加热,使碳化物固溶到钢中以后,进行淬火形成马氏体,也就是化学成份必需控制在γ或γ+α相区,二是要使合金形成耐侵蚀和氧化的钝化膜,铬含量必需在%以上。

镍元素对不锈钢的影响镍是的主要合金元素,其主要作用是稳定奥氏体,使钢获得完全奥氏体组织,从而使钢具有良好的强度和塑性,韧性的配合,并具有优良的冷,热加工性和冷形成性以及焊接,低温与无磁等性能,同时提高奥氏体不锈钢的热力学稳定性,使之不仅比相同铬,钼含量的铁素体,马氏体等类不锈钢肯有更好的不锈性和耐氧化性介质的性能,而且于表面膜稳定性的提高,从而使钢还具有更加优异的耐一些还原性介质的性能。

1.镍对组织的影响镍是强烈稳定奥氏体且扩大奥氏体相区的元素,为了获得单一的奥氏体组织,当钢中含有0.1%碳和18%铬时所需的最低镍含量约为8%,这便是最著名18-8铬镍奥氏体不锈钢的基本成分,奥氏体不锈钢中,随着镍含量的增加,残余的铁素体可完全消除,并显著降低σ相形成的倾向;同时马氏体转变温度降低,甚至可不出现λ→M相变,但是镍含量的增加会降低碳在奥氏体不锈钢中的溶解度,从而使碳化物析出倾向增强。

2.镍对性能的影响镍对奥氏体不锈钢特别是对铬镍奥氏体不锈钢力学性能的影响主要是由镍对奥氏体稳定性的影响来决定,在钢中可能发生马氏体转变的镍含量范围内,随着镍含量的增加,钢的强度降低,塑性提高,具有稳定奥氏体组织的铬镍奥氏体不锈钢韧性(包括极低温韧性)非常优良,因而可作为低温钢使用,这是众所周知的,对于具有稳定奥氏体组织的铬锰奥氏体不锈钢,镍的加入可进一步改善其韧性.镍还可显著降低奥氏体不锈钢的冷加工硬化倾向,这主要是由于奥氏体稳定性增大,减少以至消除了冷加工过程中的马氏体转变,同时对奥氏体本身的冷加工硬化作用不太明显,不锈钢冷加工硬化倾向的影响,镍降低奥氏体不锈钢冷加工硬化速率,与降低钢的室温及低温强度,提高塑性的作用,决定了镍含量的提高有利于奥氏体不锈的冷加工成形性能,提高镍含量还可减少以至消除18-8和17-14-2型铬镍奥氏体不锈钢中的δ铁素体,从而提高其热加工性能,但是,δ铁素体的减少对这些钢种的可焊接性不利会增大焊接热裂纹丝倾向,此外,镍还可显著提高铬锰氮(铬锰镍氮)奥氏体不锈钢的热加工性能,从而显著提高钢的成材率。

合金元素在不锈钢中的作用合金元素指的是在炼金属的时候加入一定量一种或多种的金属或非金属元素可以获得材料的特殊性能,如提高强度、改善抗氧化性能、提高塑性和工艺性能等。

而这些加进去的辅助性元素材料就叫作合金元素。

各种元素对不锈钢的性能和组织的影响和作用1.铬(Cr)在不锈钢中的决定作用:决定不锈钢性属的元素只有一种,这就是铬,每种不锈钢都含有一定数量的铬。

由于铬形成的致密、稳定的三氧化二铬,阻止了介质对金属机体的继续深入腐蚀。

迄今为止,还没有不含铬的不锈钢。

铬之所以成为决定不锈钢性能的主要元素,根本的原因是向钢中添加铬作为合金元素以后,促使其材料机体向有利于抵抗腐蚀破坏的方面发展。

这种变化可以从以下方面得到说明:①铬使铁基固溶体的电极电位提高②铬吸收铁的电子使铁钝化,钝化是由于阳极反应被阻止而引起金属与合金耐腐蚀性能被提高的现象。

2.碳(C)在不锈钢中的两重性碳是工业用钢的主要元素之一,钢的性能与组织在很大程度上决定于碳在钢中的含量及其分布的形式,在不锈钢中碳的影响尤为显著。

碳在不锈钢中对组织的影响主要表现在两方面,一方面碳是稳定奥氏体的元素,并且作用的程度很大(约为镍的30倍),另一方面由于碳和铬的亲和力很大,与铬形成—系列复杂的碳化物。

所以,从强度与耐腐烛性能两方面来看,碳在不锈钢中的作用是互相矛盾的。

认识了这一影响的规律,我们就可以从不同的使用要求出发,选择不同含碳量的不锈钢。

例如工业中应用最广泛的,也是最起码的不锈钢——0Crl3~4Cr13这五个钢号的标准含铬量规定为12~14%,就是把碳要与铬形成碳化铬的因素考虑进去以后才决定的,目的即在于使碳与铬结合成碳化铬以后,固溶体中的含铬量不致低于11.7%这一最低限度的含铬量。

同时,含碳量不同,强度与耐腐蚀性能也是有区别的,0Cr13~2Crl3钢的耐腐蚀性较好但强度低于3Crl3和4Cr13钢,多用于制造结构零件,后两个钢号由于含碳较高而可获得高的强度多用于制造弹簧、刀具等要求高强度及耐磨的零件。

合金元素对马氏体铬镍不锈钢组织和性能的影

响

1.1 镍的影响

(2)镍对钢的组织结构的影响

图2-28 镍对0.04C-18Cr钢Ms温度的影响

αγ相区,有可能使低碳的铁一铬合金具由于镍扩大铁一铬合金的γ区相和+

有淬火能力、或者由于镍的存在可使低碳(<0.15%)马氏体铬不锈钢的铬含量向更高的水平推移,提高了钢的耐蚀性。

从而解决了马氏体铬不锈钢为提搞其耐蚀性以损失钢的硬度为代价的难题。

在马氏体格镍不锈钢中的镍含量不能过高,否则由于镍扩大γ相区和降低Ms温度〔见图2-28)的双重作用,将使钢成为单相奥氏铁不锈钢而丧失淬火能力。

镍的另一重要作用是降低钠中的δ铁素体含量,在所有合金元素中其共效果最好,见图3-29。

在特定的碳、铬含量条件下,这一作用可使钢获得满意的相变效果和最大硬度值。

图2-29 合金元素对0.1C-17Cr钢 铁素体数量的影响(2)镍对可淬性的影响

镍提高钢的淬透性和可淬性,对于低碳、高铬的铁一铬合金,添加适量的镍可恢复其淬火能力而成为马氏体不锈钢,见图2-30和图2-31。

由图可知,对于含碳0.21%-0.24%,含铬近于20%的钢、如果不含镍,则失去了淬火能力;含2%~4%Ni使该合金恢复淬火能力;过高的镍将使钢变成奥氏体组织而失去可淬性。

在沉淀硬化不锈钢中.钢的硬化特性与镍含量间的关系见图2-32,为了得到满意的硬化效果,应选择最佳镍含量。

马氏体不锈钢的回火稳定性是钢的重要性能.镍的加入提高了马氏体不锈钢的回火稳定性,见图2-33。

可见,少量的镍即可有效地降低回火的软化程度。

图2-31 镍对0.1C-17Cr钢硬化特性的影响

图2-32 不同碳含量的马氏体沉淀硬化不锈钢的硬化特性和镍含量之间的

关系

(3)镍对力学性能的影响

在马氏体不锈钢中、镍促进了钢的马氏体转变,伴随这种作用,镍使钢的力学性能得到改善。

镍对含0.1%C和10%~20%Cr钢力学性能的影响见表2-3至表2-5。

在Cr-Co-Mo沉淀硬化不锈钢中,镍对力学性能的影响见图2-34。

对力学性能影响的最佳镍含量为18%左右。

在其基础上,增加镍含量,则屈服强度下降;降低镍含量.随之伸长率受到损失。

对于其他体系的马氏体沉淀硬化不锈钢,均可寻求相应的最佳镍含量,它同时受钢中的其他合金元素所制约(见图2-32)。

表2-6为镍含量对铸造马氏体时效不锈钢力学性能的影响。

6%~8%Ni仍使钢正火状态下具有完全马氏体组织。

但5%Ni钢的冲击韧性太低,随着镍含量的提高,钢的强度利韧性均得到改善。

高于8%Ni时,由于形成复杂的马氏体和奥氏体混合组织,反而使强度和韧性降低。

(4)镍对时蚀性能的影响

镍提高铁一铬合金的钝化倾向.因此改善了钢在还原性介质中的耐蚀性。

在室温(30℃)5%H2SO4中的试验结果指出.对于不同铬含量的Fe-Cr合金,随钢中镍含量增加.耐蚀性随之提高,拐点出现于10%Ni,在马氏体不锈钢的镍含量范围内,亦显示出镍的良好作用。

见图2-35。

在气蚀条件下,镍明显地改善了13%Cr马氏体不锈钢耐气蚀性能.含2%Ni的钢较含1%Ni的钢耐气蚀性能约

提高3倍(图2-36)。

因此提高在流动的含泥沙水中的耐磨烛性能。

1.2 钼的影响

在马氏体镑镍不锈钢中,钼的加入主要是增加回火稳定性和强化二次硬化效应.同时增加钢的强度,而韧性并不降低,见图2-37和图2-38。

对于12%Cr马氏体不锈钢,钼的加入既提高了强度又提高了回火稳定性。

钼改善回火稳定性的机制.主要是钼的加入形成了细小的密排立方M2X相,增加了二次硬化效应。

在过时效的情况下,由于钼合金化的M2X具有极高的稳定性,减缓了由M23C6碳化物取代的过程,使钢的回火稳定性增加。

在马氏体铬镍不锈钢中钼的含量通常在0.5%~4%范围内变动,过高的钼将促进δ铁素体的形成,对钢将带来不利影响。

在沉淀硬化不锈钢中,钼的主要作用足改善耐蚀性、低温力学性能、高温强度和回火稳定性。

钼对Fe-Cr-Ni系沉淀硬化不锈钢硬度值的影响见图2-39。

显然,2%左有的钼可使钢在不同固溶处理条件下经冷处理均保持较高的硬度。

钼含量超过一定值后,由于δ铁素体量增加,硬度开始下降。

在以Fe2Mo Laves相和由Fe-Mo-Cr系构成的χ相等金属间化合物强化的低碳的Cr-Mo-Co系沉淀硬化不锈钢中,随钼含量的提高,钢的室温强度和高温强度均随之提高,见图2-40。

由于钼是铁素体形成元素并降低Ms点,因此在使用时必须连同其他合金元

素一并考虑。

1.3铝的影响

铝是铁素体形成元素,促进铁素件形成能力约为铬的2.5~3.0倍。

铝在马氏体不锈钢中主要作用是起时效强化作用,并提高回火稳定件和增强二次硬化效应,见图2-41。

对于17Cr-4Ni-3Mn钢的研究指出,在两种原始条件下,再经不同温度(400~500℃)时效,显示出铝具有良好的二次硬化效果,见图2-42。

1.4铜的影响

铜是一种奥氏体形成元素,其能力远低于镍,约是镍的30%。

在普通铬镍不锈钢中,铜可以改善耐蚀性,尤其是改善在还原性介质中的耐蚀性;但铜的加入将使钢的热加工性能变得困难。

在马氏体沉淀硬化不锈钢中,铜的作用主要是引起二次硬化效应.对于12Cr-2Ni钢回火特性的影响见图2-43。

在高铬的合金中,铜具有相似影响。

见图2-44。

研究结果表明,铜对马氏体硬度没有明显影响,而对二次硬化效应具有显著影响.但过时效出现的比较迅速。

二次硬化效应是形成了细小弥散的M2X相,对于高铜合金钢在高的回火参数下出现的高硬度值,除沉淀粒子作用外.铜的固溶强化也是一个重要因素。

1.5 钴的影响

钻的作用类似镍.是一种奥氏体形成元素,在马氏体铬不锈钢中.钴的加入尽管提高了回火稳定性,但对二次硬化没有明显影响。

对12%Cr马氏体钢的研究结果表明,钴增加了马氏体本身的硬度、主要是固溶强化的效果,而二次硬化效果不显著,见表2-7。

对17Cr-4Ni钢中。

也未见钴的二次硬化效果。

然而在

17Cr-4Ni-2Mo钢中,钴具有显著的二次硬化效应,见图2-45;随着钴含量增加,硬化效果随之增加,而且在500℃时效50h也未出现过时效现象。

对于含铬30%的钴其最佳时效温度为450℃,见图2-46。

钴对含钼钢的二次硬化效应的机理尚在进—步探讨,据日前的研究认为。

钴的加入降低了钼在基体中的溶解度,促进了含钼的特殊金属间化合物的沉淀,如Laves和Fe-Cr-Mo系的 相等,由于钴的价格昂贵,仅限于一些特殊用途的钢中采用。

650℃回火1h

1.6 碳和氮的影响

碳对马氏体铬镍不锈的影响类似于马氏体铬不锈钢。

随着碳的增加。

钢的强度和硬度随之很高,但带来耐蚀性性下降、韧性降低,焊接困难等不利影响。

为了获得强度、韧性、耐蚀性良好的综合性能,马氏体铬镍不锈钢的碳含量一般不超过0.2%,沉淀硬化不锈钢的碳含量大多<0.1%,马氏体时效不锈钢的碳含量<0.03%。

碳含量<0.03%的超低碳马氏体时效不锈钢具有良好的耐蚀件和韧性,通过时效硬化可获得高的强度。

氟的影响类似于碳,但对耐蚀性不产生有害的影响,在某些条件下氯可提高耐蚀件。

氟对马氏体铬镍不锈钢的强化效果高于碳,是一种廉价的强化元素。

根据当前的冶炼水平,可克服氯含虽不易控制的问题。

因此,合理利用氮元素,应该引起重视。

2.7 钛的影晌

钛对马氏体铬镍不锈钢的影响类似于铝。

在马氏体时效不锈钢中常常使用,适量的钛具有显著地时效强化作用,但过高的钛将降低钢的冲击韧性和塑件。

对于≤0.03%C-11%Cr-(9~10)%Ni-2%Mo钢,随铁含量的提高,在时效状态下钢的强度增加而冲击值下降。

然而在0.7%~1.1%Ti的含量范围内,在时效状态下,钢的强度可达1470~1615MPa,同时具与较高的冲击值,见图2-47。

过高的钛含量特使钢的裂纹敏感性提高,即提高钢的脆性破断倾向。

对

2.5x10mm的板材,带有不同长度(深度为长度的30%~40%)的疲劳表面中心裂纹的拉伸试验表明,当钛含量1.08%以下时,最长裂纹试样的强度与光滑试样相同。

高于1.08%Ti,在时效状态下,钢的裂纹敏感性急剧增加,见图2-48。

铁素体不锈钢。