从新民主主义到社会主义的过渡汇编

- 格式:ppt

- 大小:325.00 KB

- 文档页数:21

在中国实现社会主义,是中国共产党自创立时起就确定的奋斗目标。

但是,基于旧中国是一个经济文化十分落后的半殖民地半封建社会的基本国情,党确定实现社会主义必须分两步走,必须经过新民主主义革命才能转入社会主义革命。

这是中国革命发展的必由之路。

因此,党在很长的时间里一直以新民主主义作为自己的第一步纲领,用以规定当前革命的性质和通过这个革命所建立的共和国的性质。

在新中国建立之时,中国人民政治协商会议制定的起临时宪法作用的《共同纲领》,没有把中国的社会主义前途写进去。

当时党中央认为:先经过一段新民主主义建设时期,再实行资本主义工商业的国有化和个体农业的集体化。

这至少要十年到十五年,然后视情况而定。

随着土地改革的基本完成和国民经济的迅速恢复,建立在没收官僚资本基础上的国营企业和新建国营企业的力量日益发展壮大,实际上成为对整个国民经济进行社会主义改造的重要力量;工人阶级在整个国家中的领导地位和国家对社会经济活动的控制能力,得到很大加强;调整工商业采取的加工订货、统购包销等措施,不仅起到利用和限制的作用,实际上也是对资本主义工商业进行社会主义改造的最初步骤;土地改革后党注意发扬农民个体经济和互助合作这两种生产积极性,帮助农民组织起来,倡导互助合作运动,实际上成为引导个体农业向社会主义的集体化逐步过渡的开端。

新民主主义的前途必然是向社会主义发展,新民主主义的经济中本来就有社会主义因素,而且是有决定意义的因素,是不断壮大其力量和扩展其范围的因素。

苏联社会主义的发展已经显示出对于资本主义的优越性,对我国有重大的榜样作用。

在这种情况下,党认为解决工人阶级与资产阶级的矛盾,在农村和城市开始逐步进行社会主义改造的步骤已经成为必要并有现实可能,于是提出向社会主义过渡的问题。

1952年9月,毛泽东在中共中央书记处会议上讲到:我们现在就要开始用十年到十五年的时间基本上完成到社会主义的过渡,而不是十年或者更长时间以后才开始过渡。

1953年6月,中共中央政治局正式讨论和制定了中国共产党在过渡时期的总路线:“从中华人民共和国成立,到社会主义改造基本完成,这是一个过渡时期。

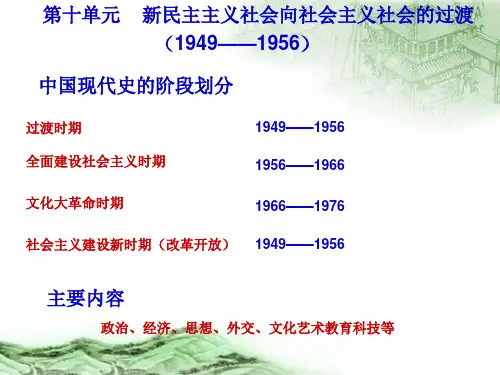

新民主主义社会向社会主义社会的过渡新民主主义社会向社会主义社会的过渡时期是指从新中国成立到三大改造基本完成这一时期。

这一时期政治上,人民代表大会制度、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度确立。

新中国确立了独立自主的和平外交方针。

和平共处五项原则对当时和以后的国际关系产生了深远影响。

经济上,“一五”计划实行,三大改造基本完成,社会主义工业化起步,社会主义经济体系在中国基本建立起来。

该单元包含的知识点主要有:中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、人民代表大会制度、民族区域自治制度、独立自主的和平外交方针、和平共处五项原则、社会主义建设的起步等。

近几年,高考新课标全国文综卷历史试题对本单元考查的主要知识点有:“一五”计划、新中国成立初期的外交等。

试题以史料为切入点,设置新情境,注重对核心价值观的引领,突出能力立意,预计未来高考中会延续这一特点。

例如,2016年高考新课标全国文综卷Ⅱ第31题,考查“一五”计划时期住宅建设占基本建设投资额比重不断减少等折射出的实质。

2017年高考新课标全国文综卷Ⅱ第41(2)题,运用史料考查“一五”计划时期矿业政策的特点。

2018年高考新课标全国文综卷Ⅰ第31题,以漫画形式考查新中国成立初期的经济建设。

2019年高考新课标全国文综卷Ⅰ第31题,以1954年1月到4月中国科学院图书馆上海分馆俄文书刊借阅总数和东北各研究所俄文书刊借阅量增加为背景考查新中国成立初期的经济建设。

下图是1953年的一幅漫画,描绘了资源勘探队员来到深山,手持“邀请函”叩响山洞大门的情景。

这反映了当时我国()A.已经初步改变工业落后局面B.开始进行对矿产资源的开采C.国民经济调整任务基本完成D.大规模的经济建设正在展开命题评析:本题以漫画形式考查新中国成立初期的经济建设。

核心考点:“一五”计划。

关联知识:①1953年,国家第一个五年计划开始实行,有计划的经济建设起步。

②“一五”计划中,优先发展重工业。

第⼀节从新民主主义向社会主义过渡的开始第⼀节从新民主主义向社会主义过渡的开始●第⼀,经济上,实⾏在国营经济领导下五种经济成分并存的经济制度,其中包括:国营经济,是社会主义性质的,合作社经济,是半社会主义性质的;还有私⼈资本主义经济、个体经济、国家和私⼈合作的国家资本主义经济。

这些共同构成了新民主主义的经济形态。

P209第⼆,政治上,实⾏⼯⼈阶级领导的各个⾰命阶级联合专政的⼈民民主专政,民族资产阶级作为⼀个阶级还存在,并在国家政治中占有⼀定的地位。

⼯⼈阶级的领导权和⼯⼈阶级领导下的⼈民民主专政的政权,是我国新民主主义社会中政治⽅⾯的社会主义因素,同时也是中国向社会主义过渡的强有⼒的政治保证。

●第三,⽂化上,实⾏马克思主义领导下新民主主义⽂化,即民族的、科学的、⼤众的⽂化。

这种⽂化是⼈民⼤众反帝反封建的⽂化,是中华民族的新⽂化。

●新民主主义社会各种社会主义因素的不断增长及其领导地位的⽇益强化,不仅保证了新民主主义社会向社会主义社会的发展,⽽且充分体现了新民主主义社会的过渡性质。

第⼆节⾛社会主义道路:历史和⼈民的选择建国初期,随着民主⾰命遗留任务的完成和国民经济的恢复,集中⼒量进⾏经济建设进⽽实现现代化,被突出地提上了党和国家的议事⽇程。

进⾏经济建设,⾸先要改善中国⼯业落后的状况,实现国家的⼯业化。

中国之所以选择社会主义道路,正如⽑泽东所说:“资本主义道路,也可增产,但时间要长,⽽且是痛苦的道路。

”(《⽑泽东⽂集》第6卷,第299页,⼈民出版社,1999年版)⾸先,资本主义式的⼯业化道路经历了长达⼏百年的时间,其早期的经济增长基本上经历了如下的过程:⼟地和⾃然资源投⼊的增加以及⼤量投资发展资本密集的机器⼤⼯业(特别是重⼯业)。

所以,资本主义得以发展的必要条件有两点:⼀是⼤量货币资本集中在少数⼈⼿⾥,⼆是⼤量有⼈⾝⾃由、但丧失了任何⽣产资料的⽆产者的存在。

其次,中国的资本主义经济本⾝脆弱,未能构成独⽴的⽐较完整的⼯业体系和国民经济体系,如果独⽴后的中国⾛资本主义道路,⽆法摆脱对外国资本的依赖,长此以往,将会成为资本主义⼤国的附庸。

毛泽东从新民主主义到社会主义转变及过渡时期总路线研究综述从1949年1O月到1956年底,中国成功实现从新民主主义到社会主义的转变,这一历史性转变意义重大、影响深远。

建国50多年来,对毛泽东从新民主主义到社会主义转变理论的研究,始终是学术界研究重点。

尽管各个时期的研究侧重点有所不同,观点上也存在着差异,但始终没有中断过。

概括起来,大致可分为六个阶段:第一,中华人民共和国成立前后的几年。

为扩大以毛泽东为代表的中国共产党的影响和建设新中国的需要,理论界展开了学习和宣传毛泽东新民主主义理论的高潮。

第二,过渡时期总路线的提出和《关于党在过渡时期总路线学习和宣传提纲》向全党和全国人民正式下达,是毛泽东从新民主主义到社会主义转变理论发展的新阶段。

这时,以宣传和解释过渡时期总路线为主。

第三,从1958年起,全国出现研究毛泽东“革命阶段论、革命转变论与不断革命论”的高潮。

这时理论界忽视了对如何发展生产力等内容的研究,不认为中国民主革命胜利后存在一个相对稳定的新民主主义建设时期。

第四,“文化大革命”开始后,在党的路线上,强调不是社会主义就是资本主义。

理论界对刘少奇在建国初期主张的“巩固新民主主义社会秩序”进行严厉批判。

第五,1978年党的十一届三中全会到党的十三大。

1981年党的十一届六中全会通过的《关于建国以来党的若干历史问题的决议》(以下简称《决议》)重新肯定“从新民主主义到社会主义的转变”这一提法后,理论界本着“解放思想,实事求是”的精神,对从新民主主义到社会主义的转变理论和党的过渡时期总路线,进行了深入、广泛的研究,出现了“百家争鸣”的可喜局面。

1987年党的十三大确立“社会主义初级阶段理论”并提出建设有中国特色社会主义纲领,这为研究毛泽东的转变理论增添新的活力。

当人们考察社会主义初级阶段理论时,不能不联系与之有颇多相似之处的新民主主义社会理论及其后来的发展变化。

第六,1992年党的十四大至今。

1992年党的十四大提出市场经济理论,大力发展商品经济,促使人们进一步思考毛泽东提出的新民主主义理论。

专题从新民主主义向社会主义过渡时期一、民主政治制度的建设1、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度(1)建立:1949年中国人民政治协商会议的召开标志着新中国初步建立了中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

(2)正式建立:1954年全国人大代表大会召开后,人民政协的主要职能是政治协商和民主监督。

( 3 )发展:1956年,中国共产党提出与民主党派实行“长期共存,互相监督”的方针。

2、人民代表大会制度(1)《中国人民政治协商会议共同纲领》规定,国家最高权力机关为全国人民代表大会。

(2)1954年9月,第一届全国人民代表大会通过了《中华人民共和国宪法》,以国家根本大法的形式确定了人民代表大会制度。

3、民族区域自治制度:(1)目的:为了实现民族平等、民族团结和各民族共同繁荣。

(2)1949年的《共同纲领》规定,在“各少数民族聚居的地区,应实行民族的区域自治”。

(3)1954年宪法正式确认为中国的一项基本的政治制度。

(4)意义:满足了少数民族自己当家作主的愿望,实现了民族平等,也保证了祖国统一和民族团结。

二、经济建设(1)1949年至1952年,国民经济的恢复时期。

(2)社会主义建设的起步—“一五计划的实施(1953年至1957年)工业化的建设:1957年,初步建立了独立的工业体系,为社会主义工业化奠定了初步基础。

社会主义改造:从1953年起,国家进行三大改造。

到1956年底,基本上完成了三大改造,社会主义制度在我国基本上建立起来。

三、外交成就1、确立独立自主的和平外交方针:新中国建立后提出了“另起炉灶”“打扫干净屋子再请客”“一边倒”等独立自主的和平外交政策。

1、外交成就表现(1)中苏建交:1949年中苏建交,1950年签订《中苏友好同盟互助条约》(2)和平共处五项原则的提出:1953年,周恩来提出了和平共处五项原则,是新中国外交政策成熟的标志。

(3)参加日内瓦会议会议:1954年,新中国以世界五大国之一的身份参加日内瓦会议。

三民主主义到社会主义的过渡1000字作文1949年到1956年,是由新民主主义向社会主义的过渡时期,也是从新民主主义向社会主义的转变时期,也是社会主义革命时期。

新中国成立后,中国共产党成为执政党,担负起建设新政权的重任,建国伊始,党面临着许多困难和严峻考验。

1953年6月正式讨论和制定了中国共产党过渡时期的总路线“从中华人民共和国成立,到社会主义改造基本完成,这是一个过渡时期。

党在这个过渡时期的总路线和总任务,是要在一个相当长的时期内,逐步实现国家的社会主义工业化,并逐步实现国家对农业、对手工业和对资本主义工商业的社会主义改造。

”新民主主义向社会主义过渡是历史的必然,一是社会主义国营经济迅速发展,逐步成为社会经济中的主导性因素。

二是积累了利用、限制和管理私营工商业的经验,不同程度地开始了对它们初步的社会主义改造。

三是个体农业经济难以适应国家工业化建设的新形势,迫切需要组织起来开始农业集体化。

四是有利于中国加快向社会主义阵营的转变。

新民主主义时期向社会主义时期过渡,是马克思主义理论在中国的具体体现,标志着中国社会主义改造基本完成。

社会主义作为一种思潮,最早发生在资本主义初期。

代表早期无产者和劳动人民的利益和愿望,反映资本主义社会不满情绪并幻想建立一个消除贫富对立的美好社会的空想社会主义思潮应运而生。

任何盲目乐观或悲观失望都是不可取的,正确的态度应该是既看到目前社会主义仍然处于低潮,必然会以更加健康昂扬的姿态迎来新的大发展。

社会主义代替资本主义是一个长期曲折的历史过程。

每一个新生的社会制度,无不有一个从不成熟到比较成熟的过程。

社会主义革命是用公有制代替私有制,消灭剥削,解放全人类,社会主义革命的性质和任务及其在整个人类社会发展史上的地位,决定了社会主义建设的长期性。

20世纪社会主义又大多是在经济文化落后的国家取得胜利的,而且长期处于经济实力上占优势的资本主义国家包围之中。

社会主义处在外有资本主义的压力,内有资产阶级思想影响的复杂环境中,这使得社会主义国家的执政党内就有产生各种机会主义的土壤和条件,因而社会主义在其发展过程中必然充满着错综复杂的矛盾和斗争。