长相思-纳兰性德

- 格式:ppt

- 大小:3.28 MB

- 文档页数:35

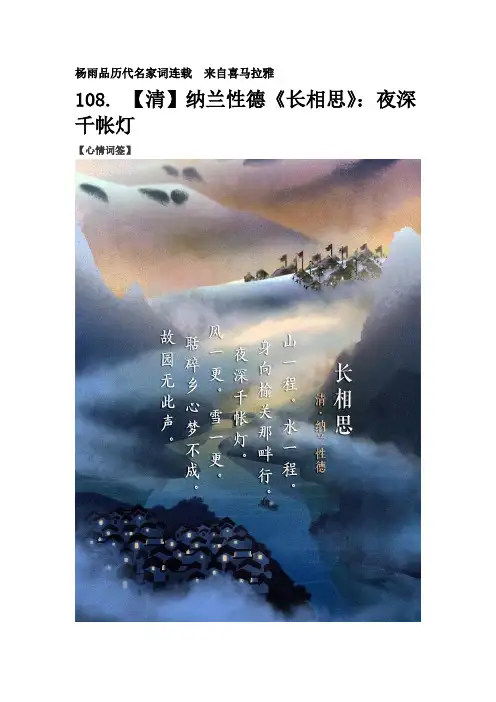

杨雨品历代名家词连载来自喜马拉雅108. 【清】纳兰性德《长相思》:夜深千帐灯【心情词签】本期词签由海月儿独家提供【本期关键词】相思边塞羁旅【诗词原文】《长相思》清·纳兰性德山一程。

水一程。

身向榆关那畔行。

夜深千帐灯。

风一更。

雪一更。

聒碎乡心梦不成。

故园无此声。

【精华赏析】这首词牌名很像描写爱情的《长相思》,实际上主要是在描写边塞的风光。

很可能,纳兰这首《长相思》的上片写的是出巡塞外夜晚扎营时的景象,下片则是描写暴风骤雪来临、气候骤变时的情形。

“山一程。

水一程。

”这两句词极言征途遥远,路途跋涉;从北京到山海关外,一路跋山涉水,路途当然是十分艰辛的。

不过按照一般人的思路,写了山遥水远的路程之后,接下来是不是该直接写边塞的风光了呢?我们读过很多唐代诗人写的边塞诗,他们的笔下呈现过非常壮观又极其荒凉的塞外风景,因此在纳兰写到身向榆关那畔行的时候,我们似乎就只等着他接下来如何写塞外的苍茫壮阔了。

可是纳兰偏偏不按常理出牌,他紧接着一句“夜深千帐灯”,这就完全不是“正常”的塞外风光啊。

为什么不是正常的塞外风光呢?因为“夜深千帐灯”不是自然的边塞风光,而是那个特殊日子里“人造”的边塞风光。

这句词其实是在突出康熙御驾出巡的宏大气势,大队人马扎营之后已经是深夜,无数营帐中透出的万点灯火,远远望去恍若繁星满天,照亮了苍茫漆黑的塞外。

这就是纳兰眼中豪迈的大国气度吧?所以啊,这首词的一个重要特点,就是将保护御驾出巡的自豪感与思念故乡的孤独感融合在一起,也就是将大国豪情与思乡柔情结合在一起,营造一种特别的美感。

“夜深千帐灯”是这首词中最有名的金句,也是整首词描写塞外风光最有特点的一句。

王国维说这句词足堪媲美唐诗中的“大漠孤烟直,长河落日圆”等经典名句。

但“大漠孤烟直,长河落日圆”主要实写自然风景,而“夜深千帐灯”却只是把自然风景作为背景,更加突出了人与自然共同创造出来的壮美风景,而且,这不是人为刻意去制造的风景,而是皇帝的边塞生活无意中营造出来、与自然完全和谐融为一体的风景。

【导语】这⾸词以⽩描⼿法,朴素⾃然的语⾔,表现出真切的情感,是很为前⼈称道的。

词⼈在写景中寄寓了思乡的情怀。

格调清淡朴素,⾃然雅致,直抒胸臆,毫⽆雕琢痕迹。

《长相思·⼭⼀程》 清代:纳兰性德 ⼭⼀程,⽔⼀程,⾝向榆关那畔⾏,夜深千帐灯。

风⼀更,雪⼀更,聒碎乡⼼梦不成,故园⽆此声。

【译⽂】 将⼠们不辞⾟苦地跋⼭涉⽔,马不停蹄地向着⼭海关进发。

夜已经深了,千万个帐篷⾥都点起了灯。

外⾯正刮着风、下着雪,惊醒了睡梦中的将⼠们,勾起了他们对故乡的思念,故乡是多么的温暖宁静呀,哪有这般狂风呼啸、雪花乱舞的聒噪之声。

【注释】 长相思。

唐教坊曲,双翅⼩令。

⼜名《双红⾖》。

程:道路、路程,⼭⼀程、⽔⼀程,即⼭长⽔远。

榆关:即今⼭海关,在今河北秦皇岛东北;那畔:即⼭海关的另⼀边,指⾝处关外。

千帐灯:皇帝出巡临时住宿的⾏帐的灯⽕。

千帐⾔军营之多。

更:旧时⼀夜分五更,每更⼤约两⼩时。

风⼀更、雪⼀更 【赏析】 上⽚“⼭⼀程,⽔⼀程”,写出旅程的艰难曲折,遥远漫长。

词⼈翻⼭越岭,登⾈涉⽔,⼀程⼜⼀程,愈⾛离家乡愈远。

这两句运⽤反复的修辞⽅法,将“⼀程”⼆字重复使⽤,突出了路途的漫漫修远。

“⾝向榆关那畔⾏”,点明了⾏旅的⽅向。

词⼈在这⾥强调的是“⾝”向榆关,那也就暗⽰出“⼼”向京师,它使我们想到词⼈留恋家园,频频回⾸,步履蹒跚的情况。

“那畔”⼀词颇含疏远的感情⾊彩,表现了词⼈这次奉命出⾏“榆关”是⽆可奈何的。

这⾥借描述周围的情况⽽写⼼情,实际是表达纳兰对故乡的深深依恋和怀念。

⼆⼗⼏岁的年轻⼈,风华正茂,出⾝于书⾹豪门世家,⼜有皇帝贴⾝侍卫的优越地位,本应春风得意,却恰好也是因为这重⾝份,以及本⾝⼼思慎微,导致纳兰并不能够安稳享受那种男⼉征战似的⽣活,他往往思及家⼈,眷恋故⼟。

严迪昌《清词史》:“夜深千帐灯’是壮丽的,但千帐灯下照着⽆眠的万颗乡⼼,⼜是怎样情味?⼀暖⼀寒,两相对照,写尽了⾃⼰厌于扈从的情怀。

纳兰性德《长相思·山一程》原文及赏析长相思·山一程[清] 纳兰性德山一程,水一程,身向榆关那畔行,夜深千帐灯。

风一更,雪一更,聒碎乡心梦不成,故园无此声。

分类标签: 思乡诗小学婉约诗羁旅诗作品赏析【古词今译】翻过一座座山,越过一倒倒水,我随同护驾的千军万马,浩浩荡荡地向山海关进发。

天黑了,营帐中燃起了盏盏灯火,壮丽辉煌。

夜深了,不知道什么时候,营帐外忽然风雪交加,阵阵风雪声搅得人无法入眠。

同样的寒夜风雪之声,却觉得和家乡截然不同。

【赏析】纳兰性德(1655-1685),字容若,满族正黄旗人,是明珠的长子。

本词写于康熙二十一(1682)年,时值伴随康熙帝出山海关,祭祀长白山。

当时纳兰性德年仅27岁,正值年轻气盛之时。

但是全词读起来,却不让人轻松,似乎是有心无力之状。

“山一程,水一程”描写的是伴随皇帝出行时的一路上的风景,也有山回水之意。

“一程”又“一程”,走了一山又一山,过了一河又一河,就像一个赶路的行者骑在马上,回头看看身后走过的路的感叹。

如果说“山一程,水一程”写的是身后走过的路,那么“身向榆关”写的就应该是作者往前瞻望的目的地。

“榆关”就是山海关,作者是在伴随皇帝去山海关以外还有很远的长白山,“那畔行”正是说明此行的最终目的地不是“榆关”,而是在“榆关”的“那畔”。

“那畔行”三字是通俗化语言,“那畔”犹如“那厮”,“那边”,“那处”,作者会脱口而出此俗语,很显然既有一种放松,也有一种不情愿。

“夜深千帐灯”这一句写出了皇上远行时候的壮观。

想象一下那副场景吧,风雪中,夜幕下,在群山里,一排排营帐里透出的耀眼的灯光,景象该是何等的壮观!“风一更,雪一更”,“更”是指时间,旧时夜里的一种计时单位,和上面的“一程”所指的路程,形成了工整的对仗。

“聒碎乡心梦不成”,夜里,寒冷的风雪吹打着帐篷,作者怎么也睡不着,失眠了,于是于寂寞无奈之中数着更数,感慨万千,又开始思乡了,因此才有“故园无此声”。

纳兰性德《长相思》赏析纳兰性德(1655-1685),满洲正黄旗人,字容假设,号楞伽山人。

为武英殿高校士明珠长子。

清代最闻名词人之一。

其诗词“纳兰词”在清代以至整个中国词坛上都享有很高的声誉,在中国文学史上也占有光芒耀眼的一席。

他生活于满汉融合时期,其贵族家庭兴衰具有关联于王朝国事的典型性。

虽侍从帝王,却憧憬经受平淡。

非常的生活环境背景,加之个人的超逸才华,使其诗词创作呈现出独特的性格和鲜亮的艺术风格。

流传至今的《木兰花令拟古决绝词》“人生假设只如初见,何事秋风悲画扇?等闲变却故人心,却道故人心易变。

”富于意境,是其众多代表作之一。

原文山一程,水一程,身向榆关那畔行,夜深千帐灯。

风一更,雪一更,聒碎乡心梦不成,故园无此声。

说明1.长相思:唐教坊曲,双翅小令。

又名《双红豆》。

2.程:道路、路程,山一程、水一程,即山长水远。

3.榆关:即今山海关,在今河北秦皇岛东北。

4.那畔:即山海关的另一边,指身处关外。

5.千帐灯:皇帝出巡临时住宿的行帐的灯火。

千帐:言军营之多。

6.更:旧时一夜分五更,每更大约两小时。

风一更、雪一更,即言整夜风雪交加也。

7.聒(guō):声音嘈杂,这里指风雪声。

8.故园:家乡,这里指北京。

9.此声:指风雪交加的声音。

译文将士们不辞辛苦地跋山涉水,快马加鞭地向着山海关进发。

夜已经深了,千万个帐篷里都点起了灯。

外面正刮着风、下着雪,惊醒了睡梦中的将士们,勾起了他们对家乡的思念,家乡是多么的暖和清静呀,哪有这般狂风咆哮、雪花乱舞的聒噪之声。

写作背景康熙二十年,三潘之乱平定。

翌年三月,康熙皇帝出山海关至盛京告祭祖陵,纳兰性德扈从。

词人由京城(北京)赴关外盛京(沈阳)途中,出关时冰雪未销,千山万水,对于生于关内,长于京城的性德而言,一切都是那么荒芜,那么默寞,于是不由人思念亲人伙伴,有感而发,填下这首《长相思》。

改词抒写词人羁旅关外,思念家乡的`情怀,柔婉缠绵中见慷慨沉雄。

整首词无一句写思乡,却句句渗透着对家乡的思念。

【经典诗句】长相思?山一程原文_翻译和赏析_纳兰性德长相思?山一程朝代:清代作者:纳兰性德原文:山一程,水一程,身向榆关那畔行。

夜深千帐灯。

风一更,雪一更,聒碎乡心梦不成。

故园无此声。

相关内容译文及注释作者:佚名译文我扈驾赴辽东巡视,随行的千军万马一路跋山涉水,浩浩荡荡,向山海关进发。

入夜,营帐中灯火辉煌,宏伟壮丽。

夜已深,帐篷外风雪交加,阵阵风雪声搅得人无法入睡。

作者思乡心切,孤单落寞,不由得生出怨恼之意:家乡怎么没有这么烦乱的声音呢?(“故园无此声”看似无理实则有理,故园岂无风雪?但同样的寒霄风雪之声,在家中听与在异乡听,自然会有不同的感受。

)注释走过一条条山路,走过一条条水路,正向榆关那边走去。

夜深了,人们在帐篷里点灯。

晚上又刮风又下雪,声音嘈杂打碎了思乡的梦,家乡没有这样的声音。

【程】道路、路程,山一程、水一程,即山长水远。

【榆关】即今山海关,在今河北秦皇岛东北。

【那畔】即山海关的另一边,指身处关外。

【帐】军营的帐篷,千帐言军营之多。

【更】旧时一夜分五更,每更大约两小时。

风一更、雪一更,即言整夜风雪交加也。

【聒(guō)】声音嘈杂,这里指风雪声。

【故园】故乡,这里指北京。

【此声】指风雪交加的声音。

相关内容鉴赏作者:佚名清初词人于小令每多新创意境。

这首《长相思》以具体的时空推移过程,及视听感受,既表现景象的宏阔观感,更抒露着情思深苦的绵长心境,是即小见大的佳作。

上片在“一程”又“一程”的复叠吟哦中,展示出与家园的空间阻隔不断地随着时间的推移而严重增大,空间感与乡情构成尖锐冲突。

正在这种行进方向和心绪逆反背离中驻营夜宿,“夜深千帐灯”,似是壮伟景观,实乃情心深苦之写。

白日行军,跋涉山水,到夜深时仍灯火通明,难入梦乡,这是因思乡而失眠。

于是转入下片乡情思恋之笔。

“一更”又“一更”的重叠复沓,于听风听雪的感觉中推移着时间过程,时间感知于乡情的空间阻隔而心烦意乱,怨夜太长。

说“聒碎乡心梦不成”,其实是作者乡心聒碎梦难成,情苦不寐,只觉得风声雪声,声声扣击入心窝,难以承受。

古诗《长相思》诗文赏析一、诗文《长相思》《长相思》清代·纳兰性德山一程,水一程,身向榆关那畔行,夜深千帐灯。

风一更,雪一更,聒碎乡心梦不成,故园无此声。

二、诗人纳兰性德纳兰性德(1655-1685),满洲人,字容若,号楞伽山人,清代最著名词人之一。

其诗词“纳兰词”在清代以至整个中国词坛上都享有很高的声誉,在中国文学史上也占有光采夺目的一席。

他生活于满汉融合时期,其贵族家庭兴衰具有关联于王朝国事的典型性。

虽侍从帝王,却向往经历平淡。

特殊的生活环境背景,加之个人的超逸才华,使其诗词创作呈现出独特的个性和鲜明的艺术风格。

流传至今的《木兰花令·拟古决绝词》——“人生若只如初见,何事秋风悲画扇?等闲变却故人心,却道故人心易变。

”富于意境,是其众多代表作之一。

三、释文:将士们不辞辛苦地跋山涉水,马不停蹄地向着山海关进发。

夜已经深了,千万个帐篷里都点起了灯。

外面正刮着风、下着雪,惊醒了睡梦中的将士们,勾起了他们对故乡的思念,故乡是多么的温暖宁静呀,哪有这般狂风呼啸、雪花乱舞的聒噪之声。

四、词语注解:长相思:唐教坊曲,双翅小令。

又名《双红豆》。

程:道路、路程,山一程、水一程,即山长水远。

榆关:即今山海关,在今河北秦皇岛东北。

那畔:即山海关的另一边,指身处关外。

帐:军营的帐篷,千帐言军营之多。

更:旧时一夜分五更,每更大约两小时。

风一更、雪一更,即言整夜风雪交加也。

聒:声音嘈杂,这里指风雪声。

故园:故乡,这里指北京。

此声:指风雪交加的声音。

五、赏析:康熙二十年,三潘之乱平定。

翌年三月,玄烨出山海关至盛京告祭祖陵,纳兰性德扈从。

词人由京城赴关外盛京途中,出关时冰雪未销,千山万水,对于生于关内,长于京城的性德而言,一切都是那么荒凉,那么寂寞,于是不由人思念亲人朋友,作者有感而发,填下这首《长相思》。

抒写词人羁旅关外,思念故乡的情怀,柔婉缠绵中见慷慨沉雄。

整首词无一句写思乡,却句句渗透着对家乡的思念。

纳兰性德《长相思》原文、注释及解析〔原文〕长相思[清] 纳兰性德山一程,水一程,身向榆关那畔行②。

夜深千帐灯③。

风一更,雪一更,聒碎乡心梦不成④,故园无此声。

〔注释〕①本篇选自纳兰性德《饮水词》。

大约作于康熙二十一年(公元1682年)随康熙巡行途中。

②榆关,山海关的别称。

今河北省秦皇岛市北。

那畔,犹“那边”。

③千帐,极言军营帐幕之多。

④聒(guo锅),声音喧扰嘈杂。

〔解析〕唐人边塞诗中有《从军行》一类绝句,多以简短的篇幅描绘同中原内地绝异的边塞风光,展现悲壮激烈的战争场面,抒写出征戍边将士复杂变幻的思想情感。

由于诗歌的作者往往具有那种特定的自然环境与战争生活的亲身体验,因此笔下流淌出来的诗句真切自然,情感深挚,充满强烈的生活气息和感染力量。

词受传统观念的制约,写此类题材的较为少见。

而纳兰性德的这首小令《长相思》不落窠臼,突破成法,与唐人《从军行》有异曲同工之妙。

纳兰性德二十二岁中进士、授侍卫以后,多次伴驾下江南、出边塞,巡察全国各地。

康熙二十一年(公元1682年)三月,康熙皇帝平定了三藩之后,豪兴大发,于是东出山海关,祭祀长白山,巡视满族的发祥地。

纳兰性德在随行途中,触景生情,因事寄兴,写下这首记叙军旅生活与抒发思乡之情的词作。

全词以时间顺序为线索。

上阕描写白天行军以及晚上驻宿的盛况。

“山一程,水一程,身向榆关那畔行。

”作者以重叠复沓的笔法,极其简约地勾勒出千里行军的漫长旅程。

读着这几句词,我们仿佛见到了那伴随御驾的万千人马,翻越了一道道山,涉过了一条条河,正向山海关那个方向进发。

“夜深千帐灯”一句,异峰突起,落墨非凡。

它摄取了夜阑更深,千帐灯红这样一个特写镜头,表现大军夜晚驻宿的情状。

被无边夜色笼罩着的广袤的原野上,数以千计的营帐一座紧连着一座,帐外的马灯火光闪烁,彻夜不熄。

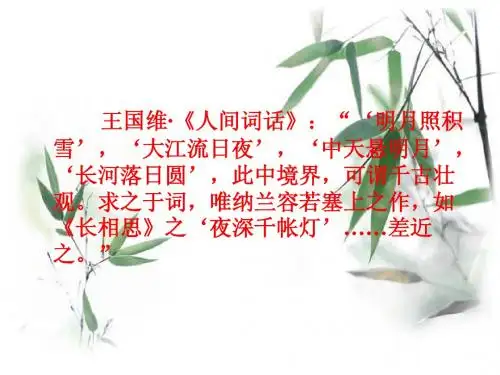

远望过去,气势是何等的恢弘,规模又是何等的壮阔! 难怪王国维在《人间词话》中要极力赞曰:“‘明月照积雪’,‘大江流日夜’,‘中天悬明月’,‘长河落日圆’,此种境界,可谓千古壮观。

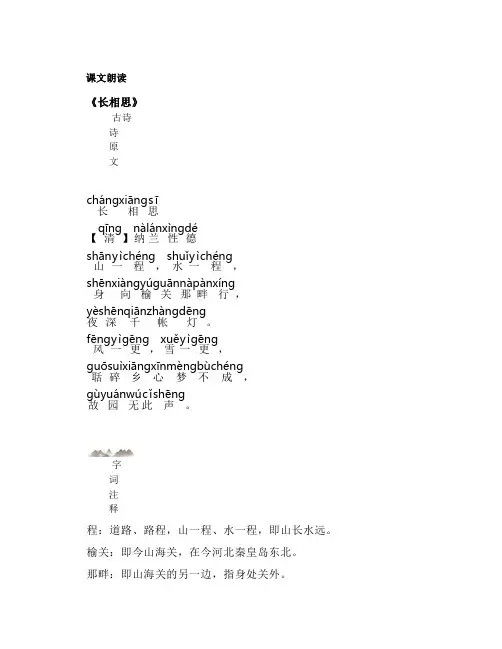

课文朗读《长相思》古诗诗原文长chánɡ相xiānɡ思s ī【清qīnɡ】纳nà兰lán 性xìnɡ德dé山shān 一yì程chénɡ,水shuǐ一yì程chénɡ,身shēn 向xiàn ɡ榆yú关ɡuān 那nà畔pàn 行xínɡ,夜yè深shēn 千qiān 帐zhànɡ灯dēnɡ。

风fēnɡ一yì更ɡēnɡ,雪xuě一yì更ɡēnɡ,聒ɡuō碎s uì乡xiānɡ心xīn 梦mènɡ不bù成chénɡ,故ɡù园yuán 无wú此c ǐ声shēnɡ。

字词注释程:道路、路程,山一程、水一程,即山长水远。

榆关:即今山海关,在今河北秦皇岛东北。

那畔:即山海关的另一边,指身处关外。

千帐灯:皇帝出巡临时住宿的行帐的灯火。

千帐言军营之多。

更:旧时一夜分五更,每更大约两小时。

风一更、雪一更,即言整夜风雪交加也。

聒:声音嘈杂,这里指风雪声。

故园:故乡,这里指北京;此声:指风雪交加的声音。

诗文文章解析将士们不辞辛苦地跋山涉水,马不停蹄地向着山海关进发。

夜已经深了,千万个帐篷里都点起了灯。

外面正刮着风、下着雪,惊醒了睡梦中的将士们,勾起了他们对故乡的思念,故乡是多么的温暖宁静呀,哪有这般狂风呼啸、雪古诗解释作者/朝代作者:纳兰性德朝代:清代译文跋山涉水走过一程又一程,将士们马不停蹄地向着山海关进发。

夜已经深了,千万个帐篷里都点起了灯。

帐篷外风声不断,雪花不住,声音嘈杂打碎了思乡的梦,而相隔千里的家乡没有这样的声音啊。

思想感情通过描述出巡时的所见、所闻及所感,表达了词人对故乡的深深思念,也反映了词人渴望建功立业的雄心壮志知识点长相思【清】纳兰性德山一程,水一程,身向榆关那畔行,夜深千帐灯。

《长相思·山一程》纳兰性德原文注释翻译赏析作品简介:《长相思·山一程》是清代词人纳兰性德的作品。

词中描写将士在外对故乡的思念,抒露着情思深苦的绵长心境。

全词纯用自然真切、简朴清爽的白描语句,写得天然浑成,毫无雕琢之处,却格外真切感人。

作品原文:长相思⑴纳兰性德山一程,水一程⑵,身向榆关那畔行⑶,夜深千帐灯⑷。

风一更,雪一更⑸,聒⑹碎乡心梦不成,故园无此声⑺。

作品注释:⑴长相思。

唐教坊曲,双翅小令。

又名《双红豆》。

⑵程:道路、路程,山一程、水一程,即山长水远。

⑶榆关:即今山海关,在今河北秦皇岛东北;那畔:即山海关的另一边,指身处关外。

⑷千帐灯:皇帝出巡临时住宿的行帐的灯火。

千帐言军营之多。

⑸更:旧时一夜分五更,每更大约两小时。

风一更、雪一更,即言整夜风雪交加也。

⑹聒(guō):声音嘈杂,这里指风雪声。

⑺故园:故乡,这里指北京;此声:指风雪交加的声音。

作品译文:将士们不辞辛苦地跋山涉水,马不停蹄地向着山海关进发。

夜已经深了,千万个帐篷里都点起了灯。

外面正刮着风、下着雪,惊醒了睡梦中的将士们,勾起了他们对故乡的思念,故乡是多么的温暖宁静呀,哪有这般狂风呼啸、雪花乱舞的聒噪之声。

创作背景:清康熙二十一年二月十五日,康熙因云南平定,出关东巡,祭告奉天祖陵。

纳兰随从康熙帝诣永陵、福陵、昭陵告祭,二十三日出山海关。

塞上风雪凄迷,苦寒的天气引发了纳兰对京师中家的思念,写下了这首词。

作品鉴赏:上片“山一程,水一程”,写出旅程的艰难曲折,遥远漫长。

词人翻山越岭,登舟涉水,一程又一程,愈走离家乡愈远。

这两句运用反复的修辞方法,将“一程”二字重复使用,突出了路途的漫漫修远。

“身向榆关那畔行”,点明了行旅的方向。

词人在这里强调的是“身”向榆关,那也就暗示出“心”向京师,它使我们想到词人留恋家园,频频回首,步履蹒跚的情况。

“那畔”一词颇含疏远的感情色彩,表现了词人这次奉命出行“榆关”是无可奈何的。

这里借描述周围的情况而写心情,实际是表达纳兰对故乡的深深依恋和怀念。

创作《长相思》时,纳兰性德是怎样的心境?在创作《长相思》时,纳兰性德大致有以下几种复杂的心境:思乡情切方面:1. 深深的眷恋与惆怅:词中“聒碎乡心梦不成,故园无此声”直白地表现出对家乡的强烈思念。

他远离了熟悉的京城和家园,身处荒寒的关外,一路上的山水跋涉,更加重了这种眷恋。

2. 孤独感:在行军途中,周围都是陌生的环境和人群,夜晚面对风雪,在众多帐篷中,自己孤独的思乡之心无人诉说,这种孤独带来的思乡之情更为浓烈。

对行程和环境的感受方面:1. 无奈与疲惫:“山一程,水一程”“风一更,雪一更”,路途遥远且艰难,风雪交加的恶劣环境让他身心俱疲。

他是扈从皇帝出行,即便有这样的感受也只能无奈地继续前行,不能自主决定行程和归期。

2. 对艰苦环境的厌烦:塞外的风雪之声让他难以入眠,这也反映出他对当前所处的这种艰苦环境是心生厌烦的,渴望回到相对舒适的家乡环境。

人生感慨方面:1. 对命运的思考:作为一个有着细腻情感和文学才华的人,却不得不从事侍卫工作,奔波在扈从的路上。

可能会感慨命运没有让他更多地过一种自己向往的、能自由吟诗作对、和家人朋友常相聚的生活。

2. 时光与人生的匆匆之感:在这漫长的旅程中,面对不断变化的山水和无尽的风雪,会有一种时光流逝,人生漂泊不定的感慨。

对家国的复杂情感方面:1. 有一定的报国情怀:虽然他思乡情切,但作为皇帝的侍卫扈从东巡,从其身份和当时的主流价值观来说,对国家大事、对皇帝的出行保障等也有一种责任感和使命感,只是这种情感被思乡等其他情感所掩盖,没有明显地在词中表现出来,但不能说完全不存在。

2. 对京城的复杂情感:京城既是他的工作地,也是他的家所在,而此刻远离,对京城的思念中或许也夹杂着对平时在京城生活中所经历的各种复杂人事关系等的感慨。

长相思纳兰性德赏析长相思纳兰性德赏析长相思是著名的情诗,下面店铺整理了长相思纳兰性德赏析,欢迎大家阅读欣赏!长相思纳兰性德赏析长相思[清] 纳兰性德山一程,水一程,身向榆关那畔行,夜深千帐灯。

风一更,雪一更,聒碎乡心梦不成,故园无此声。

<韵译>走过一条山路,走过一条水路,正向榆关那边走去。

夜深了,人们在帐篷里点灯。

晚上又刮风又下雪,声音嘈杂打碎了我思乡的梦,家乡没有这样的声音。

<赏析>“山一程,水一程”仿佛是亲人送了我一程又一程,山上水边都有亲人送别的身影。

“身向榆关(这里借指山海关)那畔行”是使命在身行色匆匆。

“夜深千丈灯”则是康熙帝一行人马夜晚宿营,众多帐篷的灯光在漆黑夜幕的反衬下在所独有的壮观场景。

“山一程,水一程”寄托的是亲人送行的依依惜别情;“身向榆关那畔行”激荡的是“万里赴戎机,关山度若飞”的萧萧豪迈情;“夜深千帐灯”催生的是“大漠孤烟直,长河落日圆”的烈烈壮怀情。

这情感的三级跳,既反映出词人对故乡的深深依恋,也反映出他渴望建功立业的雄心壮志。

二十几岁的年轻人,风华正茂,出身于书香豪门世家,又有皇帝贴身侍卫的优越地位,自然是眼界开阔、见解非凡,建功立业的雄心壮志定会比别人更强烈。

可正是由于这种特殊的身份反而形成了他拘谨内向的性格,有话不能正说,只好借助于儿女情长的手法曲折隐晦地反映自己复杂的内心世界。

这也是他英年早逝的重要原因。

“夜深千帐灯”既是上阙感情酝酿的高潮,也是上、下阙之间的自然转换。

夜深人静的时候,是想家的'时候,更何况“风一更,雪一更”。

风雪交加夜,一家人在一起都不怕。

可远在塞外宿营,夜深人静,风雪弥漫,心情就大不相同。

路途遥远,衷肠难诉,辗转反侧,卧不成眠。

“聒碎乡心梦不成”的慧心妙语可谓是水到渠成。

“山一程,水一程”与“风一更,雪一更”的两相映照,又暗示出词人对风兼程人生路的深深体验。

愈是路途遥远、风雪交加,就愈需要亲人关爱之情的鼓舞。

【导语】这⾸词以⽩描⼿法,朴素⾃然的语⾔,表现出真切的情感,是很为前⼈称道的。

词⼈在写景中寄寓了思乡的情怀。

格调清淡朴素,⾃然雅致,直抒胸臆,毫⽆雕琢痕迹。

《长相思·⼭⼀程》 清代:纳兰性德 ⼭⼀程,⽔⼀程,⾝向榆关那畔⾏,夜深千帐灯。

风⼀更,雪⼀更,聒碎乡⼼梦不成,故园⽆此声。

【译⽂】 将⼠们不辞⾟苦地跋⼭涉⽔,马不停蹄地向着⼭海关进发。

夜已经深了,千万个帐篷⾥都点起了灯。

外⾯正刮着风、下着雪,惊醒了睡梦中的将⼠们,勾起了他们对故乡的思念,故乡是多么的温暖宁静呀,哪有这般狂风呼啸、雪花乱舞的聒噪之声。

【注释】 长相思。

唐教坊曲,双翅⼩令。

⼜名《双红⾖》。

程:道路、路程,⼭⼀程、⽔⼀程,即⼭长⽔远。

榆关:即今⼭海关,在今河北秦皇岛东北;那畔:即⼭海关的另⼀边,指⾝处关外。

千帐灯:皇帝出巡临时住宿的⾏帐的灯⽕。

千帐⾔军营之多。

更:旧时⼀夜分五更,每更⼤约两⼩时。

风⼀更、雪⼀更 【赏析】 上⽚“⼭⼀程,⽔⼀程”,写出旅程的艰难曲折,遥远漫长。

词⼈翻⼭越岭,登⾈涉⽔,⼀程⼜⼀程,愈⾛离家乡愈远。

这两句运⽤反复的修辞⽅法,将“⼀程”⼆字重复使⽤,突出了路途的漫漫修远。

“⾝向榆关那畔⾏”,点明了⾏旅的⽅向。

词⼈在这⾥强调的是“⾝”向榆关,那也就暗⽰出“⼼”向京师,它使我们想到词⼈留恋家园,频频回⾸,步履蹒跚的情况。

“那畔”⼀词颇含疏远的感情⾊彩,表现了词⼈这次奉命出⾏“榆关”是⽆可奈何的。

这⾥借描述周围的情况⽽写⼼情,实际是表达纳兰对故乡的深深依恋和怀念。

⼆⼗⼏岁的年轻⼈,风华正茂,出⾝于书⾹豪门世家,⼜有皇帝贴⾝侍卫的优越地位,本应春风得意,却恰好也是因为这重⾝份,以及本⾝⼼思慎微,导致纳兰并不能够安稳享受那种男⼉征战似的⽣活,他往往思及家⼈,眷恋故⼟。

严迪昌《清词史》:“夜深千帐灯’是壮丽的,但千帐灯下照着⽆眠的万颗乡⼼,⼜是怎样情味?⼀暖⼀寒,两相对照,写尽了⾃⼰厌于扈从的情怀。