宇宙射线μ子平均寿命测量的探测系统设计

- 格式:pdf

- 大小:2.06 MB

- 文档页数:68

核物理学中的中子寿命和质子寿命研究在核物理学的广袤领域中,中子寿命和质子寿命的研究是极为关键且引人入胜的课题。

这两个看似晦涩难懂的概念,实际上与我们对物质世界的基本理解以及宇宙的演化息息相关。

首先,让我们来谈谈中子寿命。

中子,作为原子核的重要组成部分之一,其本身具有一定的不稳定性。

在自由状态下,中子会经历一个自发的衰变过程。

经过精确的实验测量和理论分析,我们目前所知的中子平均寿命约为 880 秒。

然而,要准确测定这个数值并非易事。

实验中面临着诸多挑战,比如如何有效地捕获和观测自由中子,如何排除各种干扰因素以获得精确的数据等等。

为了测量中子寿命,科学家们设计了多种巧妙的实验方法。

其中一种常见的方法是所谓的“瓶法”。

在这种实验中,中子被限制在一个特定的容器中,通过检测一段时间后容器内剩余的中子数量来推算中子的寿命。

另一种方法是“束流法”,它利用中子束在特定的环境中传播,通过测量相关的物理量来间接得出中子寿命。

中子寿命的研究具有重要的意义。

从微观层面来看,它有助于我们更深入地理解原子核的结构和性质,以及强相互作用的基本规律。

在宏观层面,中子寿命对于研究恒星内部的核反应过程、宇宙大爆炸后的元素合成等重大问题都起着不可或缺的作用。

接下来,再聊聊质子寿命。

与中子不同,质子在正常情况下被认为是稳定的粒子,至少在我们目前所能观测到的时间尺度内,质子似乎不会自发衰变。

然而,从理论上的一些推测和大一统理论的框架来看,质子可能存在一个极其漫长的寿命。

虽然目前还没有直接观测到质子的衰变,但科学家们一直在通过各种方式进行探索。

为了寻找质子衰变的迹象,一些大规模的地下实验被建立起来。

这些实验通常位于地下深处,以屏蔽来自宇宙射线等外界干扰,从而提高探测的灵敏度。

质子寿命的研究不仅对于完善我们的物理学理论具有重要价值,还可能为我们揭示宇宙的终极命运。

如果质子最终会衰变,那么这将对宇宙的未来产生深远影响。

在遥远的未来,当所有的质子都衰变殆尽,物质的存在形式将会发生根本性的改变。

射线检测课程设计一、课程目标知识目标:1. 理解射线的概念,掌握射线的种类及特点;2. 掌握射线检测的基本原理,了解射线检测在工程领域的应用;3. 掌握射线检测设备的使用方法,了解射线检测的安全防护措施。

技能目标:1. 能够运用射线检测原理,分析实际工程问题,提出合理的解决方案;2. 能够正确操作射线检测设备,进行简单的射线检测实验;3. 能够根据射线检测的结果,进行数据分析和问题诊断。

情感态度价值观目标:1. 培养学生对射线检测技术的好奇心和探索精神,激发学生学习物理知识的兴趣;2. 增强学生的安全意识,培养学生在实验过程中严谨、细致的工作态度;3. 培养学生团队协作能力,提高学生解决问题的自信心。

分析课程性质、学生特点和教学要求,本课程旨在通过理论知识与实践操作相结合的方式,使学生掌握射线检测的基本知识和技能。

课程目标具体、可衡量,以便学生和教师能够清晰地了解课程的预期成果。

通过本课程的学习,学生将能够独立完成射线检测实验,解决实际工程问题,并具备一定的安全防护意识。

为实现这些目标,后续教学设计将注重理论与实践相结合,以培养学生的综合能力。

二、教学内容1. 射线基本概念及种类- 教材章节:第一章“射线物理基础”- 内容:射线的定义、种类(α射线、β射线、γ射线)、射线与物质的相互作用2. 射线检测原理- 教材章节:第二章“射线检测的物理原理”- 内容:射线检测的基本原理、射线衰减规律、射线检测方程3. 射线检测设备与操作- 教材章节:第三章“射线检测设备及其应用”- 内容:射线检测设备的分类、结构及工作原理,射线检测操作流程及注意事项4. 射线检测安全防护- 教材章节:第四章“射线检测安全与防护”- 内容:射线对生物体的危害,射线检测安全防护原则,射线检测场所的防护措施5. 射线检测实验- 教材章节:第五章“射线检测实验”- 内容:实验目的、实验步骤、实验结果分析,实验安全与防护6. 射线检测应用案例分析- 教材章节:第六章“射线检测在实际工程中的应用”- 内容:射线检测在工业、医疗、科研等领域的应用实例,射线检测技术的未来发展教学内容安排和进度:第一周:射线基本概念及种类第二周:射线检测原理第三周:射线检测设备与操作第四周:射线检测安全防护第五周:射线检测实验第六周:射线检测应用案例分析教学内容科学系统,注重理论与实践相结合,旨在使学生全面掌握射线检测的相关知识。

宇宙射线探测宇宙射线是指自宇宙中各种天体中传来的高能粒子和辐射,包括高能电子、质子、中子、光子等。

宇宙射线的研究对于揭示宇宙的起源、结构和演化具有重要意义。

因此,宇宙射线探测成为现代天文学领域中重要的研究方向之一。

一、宇宙射线的特点宇宙射线具有以下几个显著的特点:1. 高能粒子:宇宙射线中的粒子能量巨大,远远超过地球上产生的射线能量。

2. 来源广泛:宇宙射线来自各种天体,包括恒星、星系、星云、超新星等。

3. 不稳定性:宇宙射线强度随时间和空间位置的变化而变化,且存在季节性变化。

二、宇宙射线探测的方法1. 地面观测:地面观测是宇宙射线研究的最早方法之一,利用地面观测站点布设的探测器,可以记录宇宙射线的能量、强度、方向等参数。

其中,雨量室、闪烁体探测器等是常用的地面观测设备。

2. 高空探测:为了避免地球大气层对宇宙射线的吸收和散射影响,科学家们开展了很多高空探测实验。

例如,运载火箭、卫星等载体能够将探测器送入高空,更准确地监测宇宙射线。

3. 深空探测:随着航天技术的发展,人类开始直接在太空中开展宇宙射线探测。

例如,国际航天站上的宇航员可以利用射线探测仪器检测宇宙射线,并记录下相关数据。

三、宇宙射线探测的重要性1. 揭示宇宙演化:宇宙射线中所携带的信息可以帮助科学家们研究宇宙的起源、结构和演化,进一步了解宇宙是如何形成和发展的。

2. 探索黑洞与暗物质:宇宙射线可以帮助科学家们寻找黑洞和暗物质的存在。

通过分析宇宙射线的能量和轨迹,我们可以了解其究竟是否与黑洞和暗物质相关联。

3. 深入了解行星磁场:宇宙射线的研究也涉及到对行星磁场的了解。

射线与行星磁场的相互作用会产生一系列特殊现象,通过观测和分析这些现象,我们可以了解行星磁场的性质和特点。

四、宇宙射线探测的挑战与前景1. 仪器技术的挑战:宇宙射线探测需要先进的仪器技术支持,包括高精度的探测器、灵敏的测量仪器等。

科学家们需要不断改进和创新仪器技术,以提高宇宙射线探测的精度和可靠性。

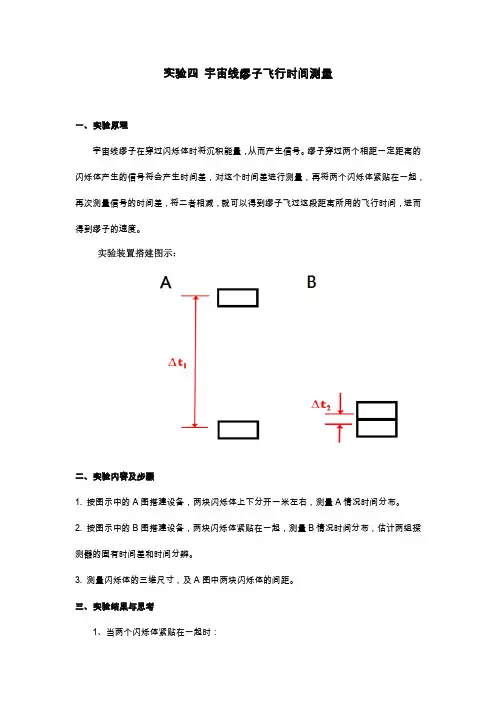

实验四宇宙线缪子飞行时间测量一、实验原理宇宙线缪子在穿过闪烁体时将沉积能量,从而产生信号。

缪子穿过两个相距一定距离的闪烁体产生的信号将会产生时间差,对这个时间差进行测量,再将两个闪烁体紧贴在一起,再次测量信号的时间差,将二者相减,就可以得到缪子飞过这段距离所用的飞行时间,进而得到缪子的速度。

二、实验内容及步骤1. 按图示中的A图搭建设备,两块闪烁体上下分开一米左右,测量A情况时间分布。

2. 按图示中的B图搭建设备,两块闪烁体紧贴在一起,测量B情况时间分布,估计两组探测器的固有时间差和时间分辨。

3. 测量闪烁体的三维尺寸,及A图中两块闪烁体的间距。

三、实验结果与思考1、当两个闪烁体紧贴在一起时:具体时间间隔记录如下:统计结果如下:统计直方图如下:2、当两个闪烁体相距1.11m时:具体时间间隔记录如下:统计结果如下:统计直方图如下:3、根据计算缪子射线的角度与其产生信号的时间差的关系大致为:t=(h/cosθ+h*tanθ)/v可得:cosθ=2*A*t/(A2*t2+1)(A=v/h)缪子的角分布为:I=I0*cos2θ故计数在不同时间差上的分布应该为:N=N0*(2*A*(t0-t)/(A2*(t-t0)2+1))2+N’用MATLAB中的cftool工具对两组数据进行拟合,可得:(1)当两个闪烁体紧贴在一起时:A=0.2087N0=5.083N’=1.551t0=1.152(2)当两个闪烁体相距1.11m时:A=1.986N0=3.832N’=2.41t0=1.229对于两组数据,θ=0,也就是计数最大点所对应的时间差分别为:t1=-1/0.2087+1.152=-3.640nst2=-1/1.986+1.229=0.725ns故缪子的飞行时间为:dt=t2-t1=0.725+3.640=4.365ns飞行速度为:dh/dt=1.11/(4.365*10-9)=2.54*108m/s可见缪子的飞行速度较为接近光速。

宇宙射线μ子成像检测技术分析宇宙射线是一种强大的能量源,通过其研究可以更好地了解宇宙的结构和演化。

在宇宙射线中,μ子是一种高能粒子,可以穿透各种物质,因此被广泛应用于成像检测技术中。

本文将就宇宙射线μ子成像检测技术进行深入分析,包括其原理、应用及发展趋势。

宇宙射线μ子成像检测技术是一种新型的无损检测技术,它利用宇宙射线中的μ子与物质相互作用的原理,实现对物体内部结构的成像。

宇宙射线μ子穿透能力强,可以穿透地球表面深入到地下数百米的物质内部,因此在地下探测和无损检测领域具有广阔的应用前景。

宇宙射线μ子成像检测技术的原理是利用μ子在物质中的不同相互作用来实现成像。

μ子与物质的相互作用包括电离能损失、多普勒效应、散射等,通过对这些相互作用过程的研究,可以获取到物质内部的信息,并实现成像。

与传统的X射线成像技术相比,宇宙射线μ子成像技术能够实现对更厚物质的成像,并且不会产生辐射污染,因此在一些特殊环境下具有更大的优势。

宇宙射线μ子成像检测技术在地质勘探、考古发掘、核安全等领域具有广泛的应用。

在地质勘探中,它可以实现对地下矿藏、岩层结构等的成像,为矿产资源的开发提供重要的信息;在考古发掘中,它可以实现对古墓、古建筑等的无损检测,帮助考古学家更好地了解古代文明;在核安全领域,它可以实现对核设施、核废料等的检测,提高核安全管理的水平。

宇宙射线μ子成像技术还可以应用于辐射探测、医学影像等领域,具有广泛的应用前景。

目前,宇宙射线μ子成像检测技术在国际上处于发展初期阶段,还存在一些技术挑战和难点。

其中最主要的挑战之一是信号探测技术的改进,当前的μ子探测器对低能量μ子的探测效率较低,需要进一步提高探测灵敏度和分辨率;数据处理和成像算法也需要进一步改进,以实现对物质内部结构的更精确成像。

宇宙射线μ子成像技术在国际上还没有形成统一的标准和规范,这也制约了其在实际应用中的推广。

宇宙射线μ子成像检测技术具有广阔的应用前景,尤其在地下探测和无损检测领域具有重要的意义。

核辐射检测机器人系统设计与实现引言核辐射检测在核电站、核废料处理场等高辐射环境中至关重要。

为了减轻人类在辐射环境中的工作压力,提高辐射环境的作业效率,本文设计并实现了一种核辐射检测机器人系统。

该系统基于嵌入式系统和机器人技术,集成了多种传感器和执行器,可在复杂环境中自动完成辐射测量、环境感知、自主导航等任务,为辐射环境的监测和管理提供了新的解决方案。

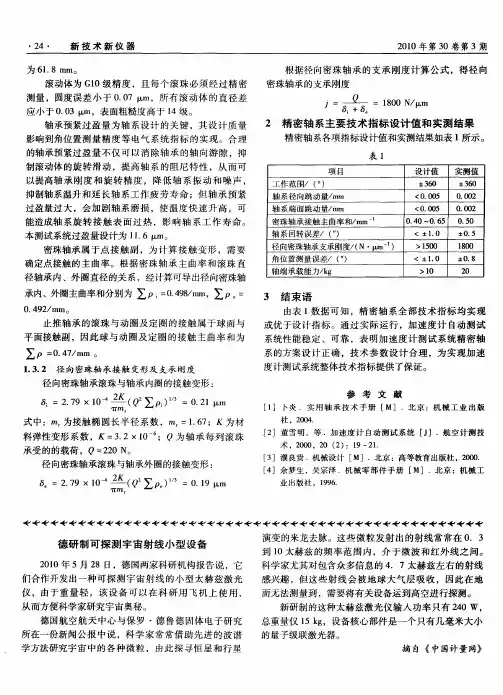

系统总体设计核辐射检测机器人系统主要由机器人平台、传感器模块、控制模块和电源模块等组成,总体结构如图1所示。

图1 核辐射检测机器人系统总体结构1. 机器人平台机器人平台是整个系统的载体,负责实现机器人的移动、姿态调整等功能。

本文采用轮式机器人,具有结构简单、稳定性好、维护方便等优点。

2. 传感器模块传感器模块包括辐射传感器、环境传感器和视觉传感器等。

辐射传感器用于测量环境中的辐射剂量,包括伽马剂量率和中子剂量率;环境传感器用于感知环境参数,如温度、湿度、气压等;视觉传感器用于获取周围环境的图像信息,为自主导航提供参考。

3. 控制模块控制模块是整个系统的核心,负责实现机器人的运动控制、传感器数据采集和处理等功能。

本文采用嵌入式控制系统,具有体积小、功耗低、可靠性高等优点。

4. 电源模块电源模块为整个系统提供电力支持。

为了保证系统的稳定性和续航能力,本文采用高容量锂电池作为电源。

系统实现1. 硬件实现硬件实现是系统开发的关键环节之一。

本文采用Arduino 作为主控板,通过扩展板连接各种传感器和执行器。

具体硬件配置如下:* 主控板:Arduino UNO* 轮式机器人:2轮差动式* 辐射传感器:GM计数管* 环境传感器:DHT11、BMP280* 视觉传感器:OV7670* 嵌入式控制系统:STM32F103C8T6* 电源模块:12V 5Ah锂电池2. 软件实现软件实现是系统实现的核心环节之一。

本文采用C语言编写控制程序,通过串口通信与上位机进行数据传输。

μ子寿命测量实验孙腊珍;吴雨生;李澄【摘要】根据粒子的平均寿命测量原理,采用大面积塑料闪烁探测器和可编程逻辑器件设计了宇宙线μ子寿命测量的实验教学装置,使用该装置可实现对宇宙μ子寿命的直接测量. 通过该实验,可使学生对高能物理理论、高能粒子探测器、高能粒子探测技术和数据获取、处理有整体的理解和认识. 本文从实验教学内容和教学方法上对μ子寿命测量实验进行了探讨.【期刊名称】《物理实验》【年(卷),期】2010(030)002【总页数】4页(P1-3,19)【关键词】宇宙线μ子;寿命测量;高能粒子探测器【作者】孙腊珍;吴雨生;李澄【作者单位】中国科学技术大学,近代物理系,安徽,合肥,230026;中国科学技术大学,近代物理系,安徽,合肥,230026;中国科学技术大学,近代物理系,安徽,合肥,230026【正文语种】中文【中图分类】O572.3231 引言宇宙线中的μ子主要是由宇宙线中的π介子衰变(π-→μ-+¯νμ,π+→μ++νμ)产生的.大部分的μ子产生在约15 km的高空,由于μ子不参与强相互作用,因而具有较强的穿透力.海平面上μ子的通量近似为1~2 cm-2·min-1,平均能量约为4 GeV[1-2].μ子带有1个单位的电荷,其质量为105.658 M eV/c2,平均寿命约2.197μs[3].对μ子寿命进行测量具有重要的物理意义,例如:可以利用μ子寿命的精确值来确定粒子物理标准模型中的费米耦合常数 G F;在实验室对μ子的观测和寿命测量也是对狭义相对论的时间膨胀效应的有力验证.在高能粒子物理实验中,传统的粒子衰变寿命测量方法是直接测量衰变事例的时间分布,计算出粒子的寿命.实验上通常采用延迟符合法测量μ子平均衰变寿命,该方法至少需要2个探测器以及相关的逻辑电路和数据处理系统,这就使得实验装置复杂,并且仪器设备所需费用较高.中国科学技术大学近代物理系高能物理研究室的教师将科研成果经过精炼,核心提取,并采用大面积塑料闪烁探测器和可编程程序逻辑器件,自行设计了专门的电子学电路和探测系统,研制了既简便又大量减少仪器费用的μ子寿命测量装置,实现了对宇宙线μ子寿命直接测量[4],测量精度达到实验要求.2 实验原理宇宙线中的μ子通过塑料闪烁体时,主要的能量损失方式是电离能损,并伴随库仑散射.高能量μ子可直接从闪烁体中穿出,并在径迹周围产生电子及荧光光子等次级粒子;一些较低能量μ子在闪烁体中停止后,可以自由衰变,也可能与物质的原子核发生作用被俘获而消失.其发生衰变如下:衰变中产生的电子(e)继续与闪烁体发生作用损失能量,并使闪烁体分子激发,而电子反中微子(¯νe)和μ子中微子(νμ)直接穿出.塑料闪烁体中受激发的分子在极短的时间内(约10-10 s)退激发并发射荧光(荧光波长在350~500 nm之间),荧光通过光电倍增管光电转换放大而输出电信号,这个信号将作为μ子的“到达”信号.当停止在闪烁体内的μ子发生衰变,产生的电子被闪烁探测器探测,形成μ子“衰变”的信号.“到达”探测器的信号与μ子“衰变”的信号的时间间隔,即为μ子1次衰变的寿命.由于微观粒子的衰变具有一定的统计性,因此实验上是通过测量时间差的分布,进而计算得到μ子的平均寿命[5-6].宇宙线中μ子的通量很低,每次击中探测器的事例可以看成单μ子事例.设μ子的平均寿命为τ,第 i个μ子的产生时间为 ti,则相对公共的时间零点,μ子在时刻t衰变概率[3]为如果第i个μ子到达闪烁探测器的时刻为 Ti,那么时间间隔ΔT内,这个μ子衰变的概率是:式中 K=e-(Ti-ti)/τ.如果实验共测量到M个μ子衰变事例,则在时间差ΔT以内,衰变的总μ子数N为式中可见在ΔT时间内μ子衰变数随时间同样服从指数规律.实验上通过记录确定时间间隔内的μ子衰变事例数,利用指数函数拟合方法,可以求得μ子衰变的平均寿命τ.3 实验装置根据μ子寿命测量实验原理,自行设计制作了大面积闪烁探测器(探测面积450 cm2),如图1所示.实验使用的塑料闪烁体的发光衰减时间约为3 ns,与微秒量级的μ子衰变时间相比很小,可以保证时间差测量的相对准确性.图1 实验装置系统框图整个实验测量装置由塑料闪烁探测器[6]、高压电源、数据获取系统以及计算机和分析软件4部分组成.宇宙线中μ子入射到塑料闪烁体,经光电倍增管、放大器、甄别器、可编程逻辑电路(FPGA),最后通过USB接口把数据输入计算机处理.图2是测量装置的照片.2套测量装置共用1个闪烁体和高压电源.图2 μ子寿命测量装置4 实验内容首先将高压电源线(红色)与探测器连接,探测器信号线(黑色)与信号处理仪器测量面板上的信号输入端连接,USB接口线与计算机相应接口连接.将各部件电源线接好,检查无误后,打开高压电源和信号处理仪器电源,并将探测器工作高压设置为-600 V,记录电压及电流值.1)用示波器观测放大器输出信号,并记录放大信号特征(幅度、上升时间,噪声信号);观测甄别器输出信号,记录甄别器输出信号特征(信号宽度、频率).2)调节仪器面板上的电阻以选择合适的阈电压,使得去除放大器输出信号中包含的噪声信号.其方法是将阈电压从0.01~0.5 V连续变化,取10个测量点,作μ子计数-阈电压曲线,并得出合适的阈电压值.3)打开计算机,执行数据获取软件:m uon.tcl,获取μ子的衰变信号,要求累积数据时间足够长(实验安排测量 3~4 h),存储数据文件(自备U盘拷贝数据文件).学生完成实验后,要求利用O rigin软件处理数据,计算μ子的平均寿命,打印出实验曲线和实验结果,如图3所示.可选取感兴趣的相关问题进行探讨:a.在地面参考系观测,运动的μ子(速率为0.998c)到达地面的平均寿命是多少?与实验测量的结果是否矛盾?b.该实验是如何保证测量的2个信号恰是同一μ子的到达与衰变信号?c.解释实验测量的μ子衰变寿命曲线具有一定分布的物理原因.图3 衰变事例-时间关系曲线d.比较所测数据与 100 h数据结果(由实验室提供)的差别.实验测量误差可能有哪些来源,如何减少这些误差?e.1948年,我国科学家张文裕发现负μ子可以取代电子被原子核捕获形成μ原子,分析μ氢原子与氢原子在原子半径、结合能方面的差异.设想是否可以用μ氘原子实现聚变反应?对问题b的探讨:学生可以利用 GEAN T4软件[4]对入射μ子在探测器中的衰变概率进行模拟.估计测量事例率,分析偶然事例对实验的影响.μ子的测量实验中,对每个事例设置20μs的测量时间窗,只取到达信号与衰变信号时间间隔小于这个窗的事例.对实验进行模拟,宇宙射线的μ子在晶体中衰变比率约2×10-3,而μ子的事例率约为10 Hz,μ子的衰变计数率在每分钟几个左右.伪事例的概率,即20μs内连续有2个无时间关联的μ信号的概率约10-4量级,所以可以认为,经可编程逻辑判选后,所测量输出的数据几乎都是μ子沉积在闪烁体内并且发生衰变的事例.对问题d的探讨:学生可获取不同时期(例如:10 h,1 d,7 d等)的多组数据,用适当的统计方法处理实验数据,并对结果进行统计置信度分析,使学生认识数据的随机性和统计性.学生通过查阅参考书、计算机模拟或实验和数据分析,对感兴趣的问题进行探讨,可进一步理解μ子寿命测量的实验原理,加深对爱因斯坦相对论中时间膨胀效应的理解.同时给出实验条件,写出实验报告.图3给出的是累积收集了18 296个衰变事例的实验结果.由测量数据拟合得到的实验值为τ=(2 124.6±9.6)ns,与文献[2]中给出的μ子静止平均寿命参考值(2 197.03±0.04)ns相近.由于测量时间所限,事例率及事例总样本数偏低,精度略显不足.5 结束语自行研制的μ子寿命测量实验装置相对比较精简,是一个较典型的基本粒子探测实验,测量方法新颖可靠,同时利用宇宙线开设高能粒子物理实验,既节省了经费,又解决了使用放射源开设核物理实验的辐射防护问题.学生通过此实验,加深了对高能粒子物理理论理解,并对高能粒子探测器、宇宙线的探测方法、相关电子学和数据获取与处理等方面有比较系统的了解.参考文献:【相关文献】[1] Coan T E,Ye J.M uon physics user manual[Z].v050201.0.[2] Particle Data Group.Cosmic ray muon detection[Z].Review of Particle Physics,Regentsof the U-niversity of Califo rnia.2006.[3] Lundy R A.Precision measurement of theμ+lifetime[J].Phys.Rev.,1962,125:1 686-1 696.[4] 吴雨生.宇宙线muon寿命测量实验的Geant4模拟[D].合肥:中国科学技术大学,2008.[5] 谢一冈,陈昌,王曼,等.粒子探测器与数据获取[M].北京:科学出版社,2003:171-220.[6] 汪晓莲,李澄,邵明,等.粒子探测技术[M].合肥:中国科学技术大学出版社,2009:232-274.[7] 林延畅,陈少敏,高原宁,等.μ子寿命测量与高能物理实验创造性人才的培养[J].实验技术与管理2008,25(9):19.。

实验三宇宙线缪⼦寿命测量实验三宇宙线缪⼦寿命测量⼀、实验原理由于缪⼦的衰变时间服从指数分布,所以使⽤⽰波器测量缪⼦触发信号和延迟信号之间的时间差,将测得的时间差做出统计直⽅图,⽤最⼩⼆乘法做指数拟合,就可以测出缪⼦的寿命。

在本次实验中,缪⼦进⼊闪烁体后产⽣触发信号,⽽其衰变产⽣的电⼦或正电⼦将产⽣延迟信号,这两类信号将通过PMT输⼊⽰波器中。

这样,我们便可以测量这触发信号和延迟信号的时间差,进⽽通过绘制统计直⽅图并进⾏指数拟合的⽅式得到缪⼦的寿命。

⼆、实验内容及步骤1. 检查已连接好的设备,利⽤⽰波器观察采集5分钟信号,总时间宽度为30s,检查信号情况,查看是否有延迟的衰变电⼦的信号,事例率是否与预估结果相近。

2. 利⽤⽰波器测量缪⼦触发信号和延迟电⼦信号之间的时间差,计算平均时间,做寿命测量的粗略估计。

3. 采集50-60分钟数据,利⽤⽰波器测量时间,做统计直⽅图。

4. 利⽤最⼩⼆乘法拟合实验数据。

三、实验结果具体时间间隔记录如下统计结果如下:统计直⽅图如下:使⽤MATLAB中的Curve Fitting Tool进⾏拟合,结果如下:General model: f(x) = a*exp(-b*x)+cCoefficients (with 95% confidence bounds):a = 12.54 (10.09, 15)b = 0.4673 (0.3316, 0.6031)c = 1.126e-08 (fixed at bound)Goodness of fit:SSE: 3.572R-square: 0.9381Adjusted R-square: 0.9278RMSE: 0.7715可得缪⼦寿命τ=1/b=1/0.4673=2.14µs,与缪⼦的静⽌寿命较为接近。

四、实验思考1. 如何初始检查信号的质量?将PMT输出的信号直接输⼊⽰波器中进⾏观察。

2. 如何利⽤最⼩⼆乘法去寻找参数的最优值?可以对计数取对数,然后利⽤最⼩⼆乘法进⾏直线拟合,就可以⽐较简单地得到最优的参数。

- 7 -高 新 技 术0 引言在地球表面可以探测到的宇宙射线就是μ子,μ子产生于离地面15 km 的高空,其速度接近光速。

工作人员一般使用多个探测器对μ子进行观测,对其寿命进行测量,并利用延迟符合的方法测量其衰变的时间分布,该方法成本较高。

为了在降低实验成本的同时,可以方便快捷地测量出宇宙线μ子的寿命,研究人员经过研究和改进,发明出融合NaI(Tl)闪烁体探测器、时间甄别器、时间幅度转换器以及多道分析器的简单方法(1种利用大面积塑料闪烁探测器配上可编程的程序逻辑器件)去测量μ子的寿命。

该方法不仅成本较低,而且还能保证实验结果具有极高的准确性。

研究人员在实验室测量的μ子寿命也是以闪烁体探测为基础而开展的,所用到的实验设备是宇宙线测量装置CRP3。

1 μ子的寿命及实验室探测原理1.1 μ子寿命μ子是1种在粒子碰撞中产生的亚原子粒子。

更恰当的说法是它的电荷等于电子的电荷,其质量是电子的200多倍。

因此,它通常被认为是1个重电子。

然而,与电子不同,μ子寿命很短,会很快衰变为其他粒子,通常是1个电子和一些中微子。

实验表明,它们的平均寿命(或者说半衰期)是2.2 μm 。

也就是说,如果研究人员从1 000个μ子开始,在2 μm 之后,预计会剩下大约500个 μ子。

再过2 μm ,将剩下250个μ子等。

μ介子是1个不稳定的基本粒子,即μ子会被分解为其他粒子。

在罗西(Rossi)进行关于μ子衰变的开创性实验时,已知的其他基本“粒子”是光子、电子及其反粒子(正电子)、质子、中子和中微子。

从那时起,已经发现了数10种粒子和反粒子,其中大多数是不稳定的粒子。

实际上,在所有被观测为孤立实体的粒子中,寿命比μ介子长的只有光子、电子、质子、中子、中微子及其反粒子。

甚至中子在自由时也会遭受β衰变,其半衰期为15 min [1]。

1.2 μ子寿命的探测原理研究人员在该实验中使用的是实验室的宇宙线测量装置CRP3。

当宇宙线粒子在该装置的闪烁体中停止衰变时,CRP3的探测器会将信号传给该实验装置的读出电子学系统。

正负能量粒子的寿命及性质研究正负能量粒子是一种粒子,其存在形式是宇宙线粒子,具有正电荷或负电荷。

正负能量粒子同样具有能量,它们在宇宙空间中以极高的速度运动,并会发生核相互作用。

在正负能量粒子的存在过程中,重要的是研究它们的寿命及性质。

此文将介绍正负能量粒子的研究情况、它们的寿命、性质及其对科学的意义。

正负能量粒子的研究情况正负能量粒子存在于宇宙线中,由于它们带有电荷,可以与地球磁场相互作用,因此很难在地面附近观测到它们。

目前,科学家们利用高能粒子探测器获得了它们的存在证据。

这些探测器主要由两部分组成,一部分是大气层探测器,用于捕获宇宙线的粒子、测量粒子能量和确定它们的方向;另一部分是科学卫星,用来捕捉高速宇宙粒子,并进行更加精细的测量。

通过这些科学探测手段,不断了解并研究正负能量粒子的性质及其特殊存在形式。

正负能量粒子的寿命正负能量粒子的寿命主要受宇宙环境中强磁场的影响。

由于它们具有正电荷或负电荷,所以在磁场中会产生洛伦兹力的作用,导致粒子发生类似于螺旋线运动的运动轨迹。

这种螺旋线运动将使得粒子发生类似于辐射的过程,将粒子的能量逐渐耗散,导致它们的寿命逐渐减少。

目前,对于对正负能量粒子的寿命研究主要是通过理论模型和计算获得。

其中,爱因斯坦的质能关系公式E=mc²,成为研究正负能量粒子寿命的基本公式。

质量越大的粒子,寿命越短,质量越小的粒子,寿命越长。

据推测,正负能量粒子的寿命大约为2×108年左右,这与它们的质量和能量有关。

正负能量粒子的性质正负能量粒子的性质是正常宇宙粒子的特殊存在形式,具有高能量、高速度和正负能量等特点。

其中,正能电子和负能电子性质相同,而正能质子和负能质子的性质则有所不同。

正能质子与负能质子之间有强磁场的相互作用,从而产生的大量高能粒子会对地球的宇宙环境产生影响。

此外,正能粒子向地球移动的速度很快,这常常会对空间电子、卫星和飞船等设备产生影响,因此对正负能量粒子的性质进行深入研究也可以为现代科技的进步提供帮助。

探测宇宙射线

材料:

实验原理:

宇宙射线是一些能量极高的粒子,它的来源是遥远的恒星和星系,开始被称为初级宇宙射线。

它经过漫长的旅途到达地球,和地球的磁场与大气相互作用,碰撞产生了能量稍低的粒子,被称作次级宇宙射线。

这个火花室探测的是μ子,对它的探测可以间接证明狭义相对论。

火花室:

这个实验是用荧光灯管建造一个火花室(sparkle chamber)来探测宇宙射线,因为它们能够把它们周围的空气电离,也就是把空气变得导电。

在它周围施加高电压,就能看到电压击穿空气形成一颗火花。

把许多这样的探测装置做成方格状排列,就能看到这个粒子的轨迹。

实验步骤:

1.将荧光灯管并列排成一排,用木棍将它们固定,并竖直支撑起来。

2.将一段导线去掉绝缘的外皮,并截成4段,分别和灯管垂直,并列缠绕在每一根灯管上,并用透明胶带固定。

3.在直流电源的正极串联1M欧姆的电阻防止短路,并接地(连接到地面上的金属物体)。

将正极和负极交替接通到4段导线上,就构成了一个4×4的火花室。

4.将整个装置放在完全黑暗中,然后接通电源。

大约每半分钟就能看到一串闪光,说明探测到一个μ子通过火花室。

注意:

小心触电!实验中使用高压直流电,需要非常小心,不要带电操作!

小心划伤!荧光灯管很容易破裂,操作时要小心被玻璃碎片划伤!。

缪⼦衰变谱的测量澹泊且明志June5,20171实验目的本实验主要目的是了解缪⼦相关粒⼦物理基本知识和探测⽅法,测量缪⼦寿命以及其衰变产⽣电⼦的能谱。

2实验背景与电⼦相似,缪⼦(muon)是基本粒⼦之⼀,它带负⼀价基本电荷,自旋为1/2,符号为μ−,质量为105.658MeV/c2,约是电⼦质量的207倍。

卡尔∙安德森(Carl Anderson)在1936年研究宇宙射线时发现了缪⼦。

其反粒⼦为带正电的μ+。

在基本粒⼦分类表中,缪⼦和电⼦、τ⼦以及相关联的三种中微⼦⼀起被称为轻⼦,见图1。

缪⼦是不稳定的,其寿命τ≈2.197ms,这在粒⼦物理学中是比较长的寿命,实际上这是目前已知的亚原⼦尺度粒⼦中寿命第⼆长的,最长的是自由中⼦,其寿命约15分钟。

寿命较长的原因是其衰变过程是弱相互作用过程。

衰变⽅式如下:µ−→e+νe+νµµ+→e+νµ+νe1Figure1:基本粒⼦分类在历史上,缪⼦曾错误地被认为是汤川预⾔的⼀个介⼦,即在1947年被确定为140MeV的π介⼦。

后来⼈们研究发现,和其他介⼦普遍参加核⼒相互作用不同,缪⼦不参加核⼒强相互作用。

此外,在夸克模型中,介⼦由两个夸克组成,⽽缪⼦⽆内部结构。

再者,由于轻⼦数守恒,缪⼦衰变产物中总有中微⼦和反中微⼦,是三体衰变,⽽介⼦衰变产物中要么是中微⼦要么是反中微⼦,⼆者取其⼀。

带电的π介⼦衰变⽅式如下:π−→µ−+νµ三体衰变和两体衰变,产⽣电⼦能谱有很⼤的不同,如图2所示。

如果是两体过程,衰变产⽣的带负电粒⼦应是单能的,⽽三体应是⼀个连续分布。

实际上,研究π介⼦衰变的⼯作导致了⼈们发现中微⼦不⽌电⼦中微⼦这⼀种,还有缪⼦中微⼦。

π介⼦衰变产⽣的μ⼦极化⽅向与运动⽅向相反,在停⽌时保持其极化⽅向不变。

在飞⾏⽅向的前半球发射的衰变电⼦数目和向后半球的数目不同,因此违反了宇称守恒。

图3显示的是μ+衰变产⽣的正电⼦前向和后向发射的不对称。