物体在水中的沉与浮

- 格式:pptx

- 大小:14.33 MB

- 文档页数:14

幼儿园大班科学公开课教案《沉与浮》含反思《大班科学公开课教案《沉与浮》含反思》这是幼儿园优秀大班科学公开课教案《沉与浮》含反思教案文章,希望可以对您的学习工作中带来帮助,快来看看大班科学公开课教案《沉与浮》含反思!大班科学公开课教案《沉与浮》含反思适用于大班的科学主题教学活动当中,让幼儿能按照老师的要求有序的完成实验,能与同伴沟通、交流与合作来探索调节物体沉浮的方法,感知物体在水中的沉浮现象,学会用简单的图标(↑↓)来记录结果,表示物体的上浮和下沉,乐意参加探索沉与浮的小实验,初步形成对科学活动的兴趣。

设计思路:大班上学期的幼儿已具备了某些物体(如石头、雪花片等)在水中沉浮的经验,所以如果活动设计仅仅停留在让幼儿了解,观察各种物体在水中的沉浮现象,幼儿的探索兴趣不易深入。

而让幼儿带着任务探索,如怎样使浮的东西沉下去,使沉的东西浮上来,可以提高幼儿探索的积极性,也有利于幼儿思维能力的发展。

大班幼儿思维的直觉行动性逐渐减少,思维的具体形象性发展得比较好,所以活动设计既要为幼儿提供边操作边思考的机会,又要注重培养思考的有意性,培养幼儿先预测(思考)再操作。

操作后让幼儿多讲述、讨论,促进形象思维的发展。

活动目标:1、感知物体在水中的沉浮现象,学会用简单的图标(↑↓)来记录结果,表示物体的上浮和下沉。

2、能按照老师的要求有序的完成实验,能与同伴沟通、交流与合作来探索调节物体沉浮的方法。

3、乐意参加探索沉与浮的小实验,初步形成对科学活动的兴趣。

4、在活动中,让幼儿体验成功的喜悦。

5、通过实验培养互相礼让,学习分工合作的能力。

活动重点难点1、重点:(1)感知物体在水中的沉浮现象。

(2)学会用简单的图标(↑↓)来记录结果,表示物体的上浮和下沉。

2、难点:探索调节物体沉浮的方法。

活动准备:1、每组一个脸盆,盆里有半盆水,擦手毛巾人手一条。

2、每组装满水和空矿泉水瓶各一个、橡皮泥、石头、雪花片、树叶等小物品。

3、每人一张记录纸,一只笔。

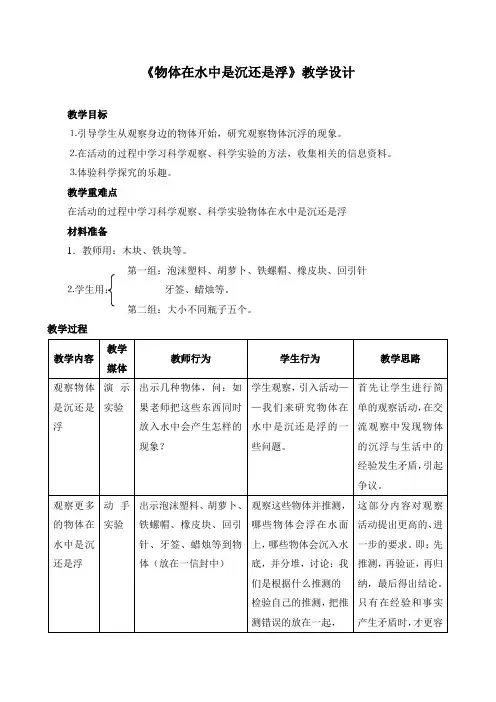

《物体在水中是沉还是浮》教学设计教学目标⒈引导学生从观察身边的物体开始,研究观察物体沉浮的现象。

⒉在活动的过程中学习科学观察、科学实验的方法,收集相关的信息资料。

⒊体验科学探究的乐趣。

教学重难点在活动的过程中学习科学观察、科学实验物体在水中是沉还是浮材料准备1.教师用:木块、铁块等。

第一组:泡沫塑料、胡萝卜、铁螺帽、橡皮块、回引针⒉学生用:牙签、蜡烛等。

第二组:大小不同瓶子五个。

教学过程《物体在水中是沉还是浮》教案教学目标科学概念:1.知道物体在水中有沉有浮,判断物体沉浮有一定的标准。

2.知道同种材料构成的物体,改变它的质量和体积,沉浮状态不改变。

过程与方法:1.对物体沉浮做出预测,并用实验验证,做好记录。

2.学会用切分和叠加物体的方法研究沉浮变化。

情感、态度、价值观:认识到用实验验证猜想,能及时纠正自己的错误概念。

教学重点知道同种材料构成的物体,改变它的质量和体积,沉浮状态不改变。

教学难点帮助学生及时纠正自己的错误概念。

教学准备教师演示实验:水槽1个,大小相近的砖块、木块和塑料块各一个。

小组实验一:水槽1个,物体7种(小石块、泡沫块、回形针、蜡烛、带盖的空瓶、萝卜、橡皮),实验记录表。

小组实验二:水槽,萝卜,橡皮(与实验一共用),小刀1把,回形针10枚,木块3块,实验记录表。

教学过程一、观察物体的沉浮:1.谈话:物体在水中是沉还是浮?哪些物体在水中是下沉的,哪些物体在水中是上浮的呢?(预设:在自由发表的前提下,及时抓住学生的错误概念或不完整表述,引发认知冲突,激发探究沉浮的兴趣。

)2.把砖块和木块分别轻轻放入水里,观察它们在水中的沉浮情况。

操作过程:把水槽放在展示台上。

出示砖块,轻轻从水面放入水中,观察它的下沉过程,板书:沉。

再出示木块,同样轻轻从水面放入水中,观察它的沉浮情况,板书:浮。

(活动要点:规定放物体的操作要求,确定判断沉浮的标准。

)3.把塑料块轻轻放入水里,观察它在水中是沉还是浮。

沉与浮的解释与原理沉与浮是物体在液体或气体中的运动状态。

当物体在液体中的重力大于浮力时,物体会下沉;当物体在液体中的重力小于浮力时,物体会浮起。

沉的原理可以通过阿基米德定律来解释。

阿基米德定律表明,当一个物体浸入液体中时,液体会对物体产生向上的浮力,其大小等于物体所排除液体的重量,即浮力等于被排开的液体的重量。

而物体的重力等于其质量乘以重力加速度。

当物体的重力大于浮力时,物体会沉下去,因为液体无法提供足够的浮力抵抗物体的重力;当物体的重力小于浮力时,物体会浮起来,因为液体提供的浮力大于物体的重力。

因此,沉与浮的状态取决于物体和液体之间的重力和浮力之间的大小关系。

浮的原理与沉的原理相同,只是大小关系相反。

当物体的重力小于浮力时,物体会浮起来。

浮力由被排开液体的重量决定,而物体的重力由其质量决定。

如果物体的质量较小,那么物体所受的重力就较小,此时浮力较大,物体就会浮起来。

相反,如果物体的质量较大,那么物体所受的重力也较大,此时浮力较小,物体就会下沉。

沉与浮的解释和原理可以通过以下实例更好地理解。

当我们在水中放入一个轻而小的球体,比如一个乒乓球,我们会看到球体浮在水的表面上。

这是因为乒乓球的重力较小,无法克服水对它的浮力,所以乒乓球会浮起来。

而当我们在水中放入一个较重的小球体,比如一个金属球,我们会看到金属球下沉到水的底部。

这是因为金属球的重力较大,超过了水对它的浮力,所以金属球会下沉。

另外,当我们将一个海绵放入水中,我们会看到海绵慢慢地吸水,直到整个海绵都被水浸泡。

这是因为海绵的质量较小,所以它的重力也较小,无法克服水对它的浮力,所以海绵会浮起来。

总而言之,沉与浮是物体在液体中的运动状态,取决于物体和液体之间的重力和浮力之间的大小关系。

当物体的重力大于浮力时,物体会下沉;当物体的重力小于浮力时,物体会浮起来。

这一运动状态可以通过阿基米德定律来解释,即浮力等于被排开的液体的重量,当物体的重力大于浮力时,物体沉下去;当物体的重力小于浮力时,物体浮起来。

《沉与浮》教案(精选17篇)《沉与浮》教案篇1活动目标1、让幼儿感知物体在水中的沉出现象,学会用简洁的图标来表示物体的沉浮。

2、探究调整物体沉浮的方法。

3、培育幼儿的制造性思维,进展幼儿探究求知的精神。

4、在活动中,让幼儿体验胜利的喜悦。

5、能用较清晰的语言叙述自己的观看和发觉。

活动预备1、每组一个盘子,内有木块、玻璃球、石子、泡沫板、钥匙、枣子、葡萄、硬币、树叶等物体。

2、每组一只盛满水的大盆子。

3、每组一张记录表、一支记录笔。

4、大记录表一张,大玻璃缸一只。

活动过程一、开头部分出示材料(树叶和钥匙),激发幼儿操作的.欲望。

二、基本部分(一)初步感知,熟悉沉与浮1、师做示范,介绍沉浮2、小结:树叶浮在了水面上,我们把这样的现象叫一一浮,钥匙沉到了水底,我们把这样的现象叫一一沉。

(二)幼儿探究、感知物体在水中的沉出现象。

1、熟悉试验的各种物品。

2、老师和幼儿合作,示范做玻璃球沉浮的试验,并示范做记录。

3、提出试验要求:幼儿四人友好协商,一人猜想,一人尝试,一人记录,一人观看。

将沉与浮的物体进行分类,动手时要挽衣袖,以免打湿衣袖,有水洒出来了,要用小毛巾擦洁净。

4、幼儿分组操作。

师巡察指导幼儿的试验。

5、沟通试验结果,得出结论。

6、小结。

师:在操作中,我们发觉玻璃球、石子、钥匙、沉到了水底,这样的现象叫"沉",木块、泡沫板、空饮料瓶、饮料盖、树叶、浮在了水面上,我们把这样的现象叫"浮"。

(三)幼儿尝试转变物体在水中的沉浮状态。

1、怎样使浮起来的东西沉下去a、师:小伴侣们,现在我们的瓶子宝宝浮在水面上,(可是它想到水底去看一看,让我们来帮帮瓶子宝宝,想方法让它沉下去,好不好。

b、幼儿尝试。

(假如幼儿一下子想不到方法,可以给幼儿1—2分钟的时间去尝试、争论,假如还是没有小伴侣想出方法再加以引导。

)c、师:小伴侣们,同一个瓶子宝宝,不装水时浮在水面上,装满水后,就沉到水里了。

《沉与浮》大班科学教案优秀4篇《沉与浮》大班科学教案优秀4篇1活动目标:1.观察物体在水中的沉浮现象并根据物体的沉浮特征分类。

2.对沉浮现象有探索的兴趣。

活动准备:1.每人两人一份材料,内有积木、塑料玩具、有盖的小玻璃瓶、玻璃球、回形针、铁夹子等。

个人记录表两人一份(见附表)。

2.每组1大盆装水,1块擦手毛巾。

3.集体记录表和沉浮字卡图片。

活动过程:(一)感受沉浮现象,激发幼儿的探索兴趣。

1、教师:看一看我这里有两样东西,看看是什么?如果把石头和泡沫板放到水里会怎样呢?2、请个别幼儿来轻轻的放到水里,仔细看它怎么样了?3、教师:出示字卡,一起用动作来做一做沉和浮。

这里画了一杯水,谁来贴一下沉下去的时候物体在水中的位置?浮起来是物体在水中的位置?适当纠正不对的。

4、教师小结:像泡沫板一样飘在水面上的叫浮,像石头一样没在水中的叫沉。

(二)认识操作材料和记录表,商量记录方法。

1、认识操作材料和记录表。

教师:这里还有一些东西也想去水里,我们来看看有些什么?你猜哪个会沉下去,哪个会浮起来?(幼儿猜测)2、了解活动记录单。

教师出示幼儿操作记录单:你们见过这样的表格吗?表上的问号表示什么?小手表示什么?表格上的这些东西放入水中会怎样?哪些会沉?哪些会浮?3、商量记录的方法,老师这里有两个标记,你们觉得哪个可以表示沉?哪个表示浮?老师根据幼儿的猜测进行记录。

(三)引导幼儿两人合作探索并记录沉浮现象。

1、老师:现在要请大家来做实验来验证一下你的猜测。

交代操作要求:两人一组,一人把东西放入水中,一人进行记录。

放的小朋友每次选一个东西,轻轻的放到水中,然后就让他在水中,不要拿出来了,记录的小朋友看好放的是哪个,是沉下去的还是浮起来的,进行记录。

(认一认小朋友的记录表)2、两人合作探索沉浮并记录。

(四)出示集体记录单,幼儿交流、分类。

1、教师:你猜对了吗?经过实验,结果怎样?(教师根据幼儿的实验结果,在集体记录表中队每个物体逐一进行沉与浮的情况记录。

中班科学教案及教学反思《沉与浮》中班科学教案及教学反思《沉与浮》(精选6篇)作为一名教师,有必要进行细致的教案准备工作,通过教案准备可以更好地根据具体情况对教学进程做适当的必要的调整。

教案应该怎么写才好呢?下面是小编为大家收集的中班科学教案及教学反思《沉与浮》,欢迎大家分享。

中班科学教案及教学反思《沉与浮》篇1活动目标:1、感知物体在水中的沉浮现象。

2、探索并记录铁罐子、塑料杯、木棒、纸船、指甲剪、石头在水中的沉浮状态。

3、发展动手观察力、操作能力,掌握简单的实验记录方法。

4、培养幼儿对事物的好奇心,乐于大胆探究和实验。

5、培养幼儿对科学现象进行探索的兴趣。

活动准备:铁罐子、塑料杯、木棒、纸船、指甲剪、石头、脸盆每组各一份,记录表每人一张重点难点:探索记录各物体在水中的沉浮状态活动过程:一、引入1、老师给你们带来了很多东西,我们来看看有什么?(展示各种物品)2、今天我们要来当一当小小科学家,来做一个关于沉与浮的实验,我们要把这些东西一个一个地放到水里面,来看看哪些东西会浮在水面上,哪些东西会沉下去。

二、猜测在做实验之前,我们先来猜一猜。

(分别记录幼儿对各种物体沉浮状态的猜测结果)三、幼儿自主探索现在请小朋友自己来做一做这个实验,把桌上的东西一样一样地放到水里,要轻轻地放,如果这个东西能浮在水面上,我们就在这个东西的图片旁边打勾,如果沉下去了就打X。

四、检验猜测将猜测结果跟幼儿的实验结果进行对比,然后教师与幼儿一起来验证这个猜测结果是否正确。

五、总结1、你们知道为什么有的东西在水里会沉下去,有的会浮上来吗?2、老师要告诉你们一个秘密:水里面有一种向上推的力量,能把轻的东西举起来,让在浮在水上,但是太重的东西,它就举不动了,所以就沉在水底了。

活动建议:1、记录表中多一行空格,让幼儿填写自己的猜测,当幼儿做完实验的时候可以自己进行对比。

2、在讲到沉与浮的时候要向幼儿明确“浮上来,沉下去”这两个词组的搭配,有的幼儿会弄不清楚。

新2024秋季五年级科学上册《第二单元沉与浮:1 谁沉谁浮》教案一、教学目标核心素养:1.知识与技能1.理解沉浮现象的基本原理。

2.掌握通过实验观察和比较物体在水中的沉浮状态。

2.过程与方法1.学会设计简单的沉浮实验。

2.能够记录和分析实验结果。

3.情感、态度与价值观1.激发对科学探索的兴趣和好奇心。

2.培养科学实验的严谨态度。

二、教学重点•理解沉浮现象的基本原理。

•掌握实验观察和比较物体沉浮状态的方法。

三、教学难点•区分不同材质物体在水中的沉浮原因。

•分析实验结果并得出结论。

四、教学资源•实验器材:水槽、水、多种不同材质和形状的物体(如木块、塑料块、石块、金属块等)。

•实验记录表。

五、教学方法•实验探究法•小组合作讨论法•观察分析法六、教学过程1. 教学导入•提出问题:你们在生活中见过哪些物体会沉在水底,哪些物体会浮在水面上?•引导学生讨论并分享自己的观察经验。

2. 新课学习•实验准备:•展示实验器材,并介绍实验目的和步骤。

•分组并分配实验器材和记录表。

•实验观察:•各组进行实验,将不同物体放入水中,观察并记录物体的沉浮状态。

•教师巡回指导,帮助学生解决实验中遇到的问题。

•讨论分析:•各组分享实验结果,讨论不同物体沉浮的原因。

•教师引导学生总结沉浮现象的基本原理。

•知识拓展:•介绍物体的密度与沉浮关系。

•通过例子帮助学生理解密度对沉浮的影响。

3. 整理•回顾实验过程和结果,总结沉浮现象的基本原理。

•强调实验记录和观察分析的重要性。

4. 布置作业•让学生在家中寻找更多不同材质的物体,进行沉浮实验并记录结果。

•思考为什么某些物体会沉在水底,而某些物体会浮在水面上。

5. 板书设计《谁沉谁浮》一、沉浮现象- 物体在水中的状态:沉/浮二、实验器材- 水槽、水、不同材质的物体三、实验结果| 物体 | 沉浮状态 ||--------------|----------|| 木块 | 浮 || 塑料块 | 浮 || 石块 | 沉 || 金属块 | 沉 |四、沉浮原理- 密度与沉浮关系七、教学反思•反思学生在实验过程中的参与度和兴趣点。

《物体在水中的沉与浮》说课稿《物体在水中的沉与浮》说课稿1一:本节课我的教学设想是:用科学课程标准的新理念指导课堂教学。

因为科学课以培养小学生的科学素养为宗旨,积极倡导让学生亲身经历以探究为主的学习活动,来培养他们的好奇心和探究欲,以发展他们对科学本质的理解,使他们学会探究解决问题的策略,并为他们终身的学习和生活打好基础。

所以这一课的学习除了教师演示实验,重点让学生自己动手,自己发现。

二:教材分析《改变物体在水中的沉浮》是教科版科学三年级下册第五单元“沉和浮”的第二课。

它由四部分组成:1改变玻璃瓶的沉浮,2改变浮标的沉浮,3改变其它物体的沉浮,4我们的“潜艇”。

本课教材编在《物体在水中是沉是浮》一课之后,目的在于加深,巩固学生对物体沉浮和物体的轻重,大小之间的关系的认识。

三:教材处理根据学生的实际学情,教材内容和教育资源,我将本课设计为俩课时,第一课时研究前三个部分,其中第二个活动部分“改变浮标的沉浮”改为研究“改变橡皮泥的沉浮”,第二课时专题了解研究并设计制作潜艇。

四:教学目标1,进一步理解物体的沉浮与什么因素有关,运用这一知识,掌握改变物体沉浮的方法。

2,会用多种方法改变物体的沉浮。

3,培养学生研究问题的能力,在探究中发展思维。

4,培养学生深入学习,努力实践,努力探究的思想品质。

在研究过程中形成良好的科学态度和行为习惯。

五:教学重点学生通过亲历三个活动,探究了了解改变物体在水中沉浮的方法。

六:教学准备1,试验材料:①水槽、小药瓶(辅助材料:泡沫粒、小石子、木块、橡皮泥);②橡皮泥;③浮标、铁钉、泡沫塑料、石块、胡萝卜。

2,多媒体课件及投影七:教学过程(一)开门见山,引入新课一开课,老师就出示空玻璃瓶,提出问题:把玻璃瓶放入水中,它是沉还是浮?学生猜测,师演示:把瓶放入水中,升浮。

再提问:能不能让玻璃瓶沉下去?你有哪些方法?这样通过实物创设情境,由问题导入,激发学生的学习兴趣,迅速进入新课。

(二)探究研讨,学习新课活动一:改变玻璃瓶的沉浮。

最新《沉与浮》教案11篇最新《沉与浮》教案(篇1)尊敬的评委老师大家好,我说课的内容是教科版小学《科学》五年级下册第一单元“沉和浮”的第一课“物体在水中是沉还是浮”。

一、教材说明本课由三个部分组成。

第一部分是先观察一些常见物体在水中的沉浮,交流观察到的发现,从而得出观察物体沉浮的科学方法。

第二部分是完成实验二,先预测所观察物体的沉浮,并让他们说说想法,然后让学生实验,观察更多的物体在水中的沉浮,从而知道哪些物体预测错了,根据学生的讨论让学生明白实践是检验真理正确与否的唯一标准。

第三部分就是进入本课的重点探究活动,让学生探究萝卜由小到大、橡皮由大到小时它们在水中的沉浮状况。

从而明白同种材料构成的物体,改变它的重量和体积,沉浮状况不改变。

这三个部分的内容安排环环紧扣,步步深入,让学生在探究解决一个问题的同时马上生成一个新的问题,即进入下一个探究活动。

二、学情分析学生在探究物体的沉浮上一定很感兴趣。

根据学生的生活经验能判断出一些常见物体的沉浮情况。

也会很自然地想到物体的沉浮与它们的大小、轻重有关。

因此学生在探究物体的沉浮时会积极投入,充分发挥出他们的积极性和主动性。

通过动手探究后,会发现原来的认识可能有偏差。

这就进一步促进了学生的学习和明白实践是证明猜想的最好方法。

三、教学目标结合教学内容及五年级学生的认知特点,我制定了本节课的教学目标,使学生在获得知识与研究方法的同时,树立正确的价值观和积极的人生观。

科学知识目标:1、物体在水中有沉有浮,判断物体沉浮有一定的标准。

2、同种材料构成的物体,改变它的重量和体积,沉浮状况不改变。

科学探究目标:1、对物体的沉浮做出大胆预测,并用实验验证,做好记录。

2、学会用切分和叠加物体的方法研究沉浮变化。

情感态度与价值目标:1、体会到科学就在我们的身边,培养学生学习科学的兴趣。

2、认识到用实验验证猜想,能及时纠正自己的错误概念。

四、重点难点本课的重点是让学生了解一些常见物体在水中的沉浮情况。

第二单元沉与浮第一节谁沉谁浮1、物体放入水中,有的沉,有的浮。

2、不同材料构成的物体,如果体积相同,重的物体易沉;如果质量相同,体积小的物体易沉。

3、实验活动一:观察不同物体的沉与浮实验材料:苹果、梨子、蜡烛、松木块、小石块、塑料尺、回形针、水槽、水。

实验步骤:(1)在水槽中装适量的水(至少能完全淹没所有的物体)。

(2)将苹果、梨子、蜡烛、松木块、小石块、塑料尺、回形针等一一缓慢按入水中后再松开,观察它们各自的沉浮情况(稳定后,触底不动为沉,不触底为浮)并记录下来。

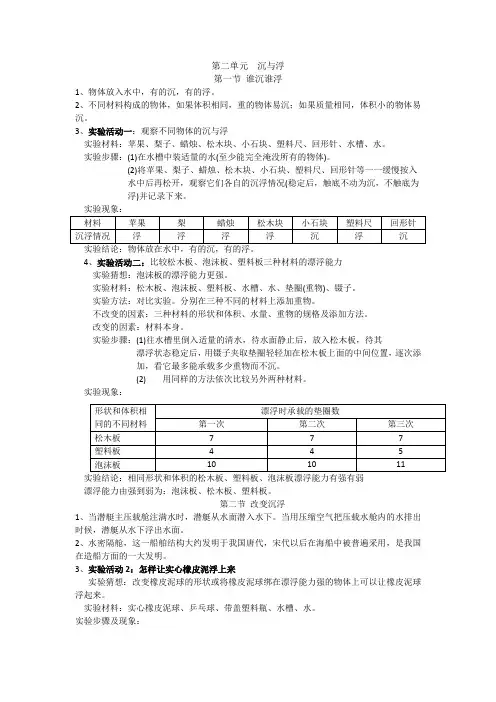

4、实验活动二:比较松木板、泡沫板、塑料板三种材料的漂浮能力实验猜想:泡沫板的漂浮能力更强。

实验材料:松木板、泡沫板、塑料板、水槽、水、垫圈(重物)、镊子。

实验方法:对比实验。

分别在三种不同的材料上添加重物。

不改变的因素:三种材料的形状和体积、水量、重物的规格及添加方法。

改变的因素:材料本身。

实验步骤:(1)往水槽里倒入适量的清水,待水面静止后,放入松木板,待其漂浮状态稳定后,用镊子夹取垫圈轻轻加在松木板上面的中间位置,逐次添加,看它最多能承载多少重物而不沉。

(2)用同样的方法依次比较另外两种材料。

实验现象:实验结论:相同形状和体积的松木板、塑料板、泡沫板漂浮能力有强有弱漂浮能力由强到弱为:泡沫板、松木板、塑料板。

第二节改变沉浮1、当潜艇主压载舱注满水时,潜艇从水面潜入水下。

当用压缩空气把压载水舱内的水排出时候,潜艇从水下浮出水面。

2、水密隔舱,这一船舶结构大约发明于我国唐代,宋代以后在海船中被普遍采用,是我国在造船方面的一大发明。

3、实验活动2:怎样让实心橡皮泥浮上来实验猜想:改变橡皮泥球的形状或将橡皮泥球绑在漂浮能力强的物体上可以让橡皮泥球浮起来。

实验材料:实心橡皮泥球、乒乓球、带盖塑料瓶、水槽、水。

实验步骤及现象:4、怎样让浮的物体下沉,沉的物体上浮?答:可以通过改变物体的形状、在物体上捆绑重物、在物体中装重物等方法让浮的物体下沉。

幼儿园幼儿中班科学教案《沉与浮》含反思(通用7篇)幼儿园幼儿中班《沉与浮》含反思篇1活动目标1、感知物体在水中的沉浮现象,学会用简单的图标来表示物体的沉浮。

2、探索调节物体沉浮的方法。

3、培养幼儿的创造性思维,发展幼儿探索求知的精神。

4、充分体验“科学就在身边”,产生在生活中发现、探索和交流的兴趣。

5、能在情景中,通过实验完成对简单科学现象的探索和认知,乐于用自己的语言表达所发现的结果。

活动准备1、各种试验材料(乒乓球、积木、空瓶子、钥匙、橡皮泥、小石头、钉子、树叶、小碗、磁铁、笔、纸)若干。

2、幼儿每四人合用一张操作台,另备水槽、托盘各一只。

活动过程(一)创设情景幼儿听音乐进实验室,看到各种试验材料,激发幼儿的操作欲望。

(二)幼儿尝试教师提出尝试题:把这些物体放入水中,你会发现什么?幼儿尝试,得出结论:有的物体漂(浮)在水面上,有的物体落(沉)入水底。

教师总结:象乒乓球、积木、空瓶子在水中的现象叫做浮,象钥匙、橡皮泥、小石头、钉子在水中的现象叫做沉。

(三)幼儿尝试1、教师提出尝试:如果用向上的箭头表示浮,用向下的箭头表示沉。

这些实验材料该用什么符号表示呢?(插塑、纸、梳子、牙刷、电池、铅笔、小刀、橡皮等。

)2、各组幼儿进行尝试猜测,并在纸上画好对每一种材料沉或浮的猜测结果。

3、教师总结(演示),验证幼儿猜测的(正确与否。

对不同意见(如同一种物体,有的幼儿认为沉,有的幼儿认为浮)通过实验验证,统一认识。

(四)实验1、教师提出尝试:怎样让浮的物体沉下去?让沉的物体浮上来?2、幼儿试验,得出结论:往空瓶里装水,把铅笔拴在石头上。

可以让浮在水面的空瓶子和积木沉下去;把橡皮泥捏成小船,把钉子放在积木上,可以让沉入水底的橡皮泥和钉子浮上来。

3、教师鼓励幼儿尝试不同的材料和方法。

(五)幼儿尝试1、故事:小明在树林里踢球,不小心球踢到树洞里去了,树洞很深,小明够不上来,他多着急呀,谁来帮他想个办法呢?幼儿尝试回答:往树洞里灌水球就浮上来了。

五年级科学下册知识点第一单元沉和浮姓名:家长签字:一、物体在水中是沉还是浮1、物体在水中有(沉)有(浮),判断物体沉浮有一定的标准。

2、(同一种)材料构成的实心物体,在水中的沉浮与它们的(轻重)和(体积大小)没有关系。

3、同一种材料构成的物体,改变它们的重量和体积,在水中的沉浮状况(不变)。

4、在水中沉的物体有:砖块、小石块、回形针、橡皮、湿木头等。

在水中浮的物体有:泡沫、塑料块、蜡烛、带盖的空瓶、萝卜、干木头等。

二、沉浮与什么因素有关1、物体的沉浮与自身的(重量)和(体积)都有关。

2、(不同)材料构成的物体,在水中的沉浮与它们的(轻重)、(体积大小)有关系。

3、当体积相同时,(重)的物体容易沉,(轻)的物体容易浮;当重量相同时,(体积小)的物体容易沉,(体积大)的物体容易浮。

(体积小)、(重量大)的物体在水中容易沉,(体积大)、(重量小)的物体在水中容易浮。

4、探索不同材料构成的物体在水中的沉浮状况,科学家往往采用控制其它因素(不变)的方法,来研究(某一个因素)是否对物体产生作用的。

要研究物体在水中的沉浮与重量的关系,应选用一组(体积相同)、(重量不同)的材料;要研究物体在水中的沉浮与体积的关系,应选用一组(重量相同)、(体积不同)的材料。

5、实验表明:当体积相同时,物体在水中的沉浮与物体的(轻重)有关;当轻重相同时,物体在水中的沉浮与物体的(体积大小)有关。

所以,同样大小的物体,可以通过改变它的(重量)来改变它在水里的沉与浮;同样重量的物体,可以通过改变它的(体积大小)来改变它在水里的沉与浮。

6、带盖的空瓶会(浮在水面上),装1/3瓶水会(上浮),装1/2瓶水会(悬在水中),装满水会(下沉)。

往空瓶子里逐渐加水,空瓶子会慢慢地(往下沉)。

7、(潜艇)是通过改变自身的(重量)来改变在水中的沉浮状况的,应用了物体在水中的(沉浮)原理。

潜艇既能在水面航行,又能在水下航行,潜艇有一个很大的(压载舱),打开进水管道,往压载舱里装满海水,潜艇会(下潜),打开进气管道,用压缩空气把压载舱里的海水挤出舱外,潜艇就开始(上浮)。

幼儿园中班科学《沉与浮》教案5篇(实用)幼儿园中班科学《沉与浮》教案1活动目标:1.观察物体在水中的沉浮现象并根据物体的沉浮特征分类。

2.对沉浮现象有探索的兴趣。

活动准备:1.每人两人一份材料,内有积木、塑料玩具、有盖的小玻璃瓶、玻璃球、回形针、铁夹子等。

个人记录表两人一份(见附表)。

2.每组1大盆装水,1块擦手毛巾。

3.集体记录表和沉浮字卡图片。

活动过程:(一)感受沉浮现象,激发幼儿的探索兴趣。

1.教师:看一看我这里有两样东西,看看是什么?如果把石头和泡沫板放到水里会怎样呢?2.请个别幼儿来轻轻的放到水里,仔细看它怎么样了?3.教师:出示字卡,一起用动作来做一做沉和浮。

这里画了一杯水,谁来贴一下沉下去的时候物体在水中的位置?浮起来是物体在水中的位置?适当纠正不对的。

4教师小结:像泡沫板一样飘在水面上的叫浮,像石头一样没在水中的叫沉。

(二)认识操作材料和记录表,商量记录方法。

1.认识操作材料和记录表。

教师:这里还有一些东西也想去水里,我们来看看有些什么?你猜哪个会沉下去,哪个会浮起来?(幼儿猜测)2.了解活动记录单。

教师出示幼儿操作记录单:你们见过这样的表格吗?表上的问号表示什么?小手表示什么?表格上的这些东西放入水中会怎样?哪些会沉?哪些会浮?3.商量记录的方法,老师这里有两个标记,你们觉得哪个可以表示沉?哪个表示浮?老师根据幼儿的猜测进行记录。

(三)引导幼儿两人合作探索并记录沉浮现象。

1.老师:现在要请大家来做实验来验证一下你的猜测。

交代操作要求:两人一组,一人把东西放入水中,一人进行记录。

放的小朋友每次选一个东西,轻轻的放到水中,然后就让他在水中,不要拿出来了,记录的小朋友看好放的是哪个,是沉下去的还是浮起来的`,进行记录。

(认一认小朋友的记录表)2.两人合作探索沉浮并记录。

(四)出示集体记录单,幼儿交流、分类。

1.教师:你猜对了吗?经过实验,结果怎样?(教师根据幼儿的实验结果,在集体记录表中队每个物体逐一进行沉与浮的情况记录。

《浮与沉》说课稿《浮与沉》说课稿1一、说教材:设计意图:大班幼儿的求知欲望和好奇心逐渐增强,对身边的事物有浓厚的兴趣,并且乐意亲自动手去探索。

玩水是幼儿最喜欢的活动,而沉与浮又是日常生活中常见的科学现象,所以我设计了《物体在水中的沉与浮本次活动意在用丰富的材料让幼儿去挖掘物体在水里的沉浮规律。

《新纲要》中指出,幼儿的科学教育是科学启蒙教育,重在激发幼儿的认识兴趣和探究欲望;科学教育应密切联系幼儿的实际生活进行,利用身边的事物与现象作为科学探索的对象。

因此,我选择了物体在水中的“沉浮”现象,作为幼儿科学教育内容,在活动中我为幼儿提供了丰富可操作的材料,为每个幼儿都能运用多种感官、多种方式进行探索活动提供条件,通过引导幼儿积极参加小组讨论、探索等方式,培养了幼儿科学探究的意识和能力,学会用多种方式表现、交流、分享探索的过程和结果。

二、学情分析:根据大班幼儿的年龄特点和已有经验,幼儿的想象思维快速发展,生活经验有所丰富,所以活动的内容设计可以更丰富些,不能仅仅局限于玩水的活动,而应适当的加入反映物体性质的探究和理解。

三、说教学目标:在新《纲要》中指出,科学教育的目标:“对周围的事物、现象感兴趣、有好奇心和求知欲;能运用各种感官,动手动脑,探究问题;用适当的方式表达、交流探索的过程与结果。

”因此,根据幼儿的年龄特点和实际情况,我根据知识经验、能力、情感三个方面制定了一个三维目标:(1)、初步了解不同物体在水中的沉浮现象,发现其规律。

这是从幼儿的知识经验培养角度考虑预设的目标。

大班幼儿的好奇心比较重,所以要培养幼儿对周围科学现象感兴趣,让幼儿亲身去观察,从而感受到科学的奇妙。

(2)、积极思考的能力,尝试用简单的图画记录实验结果并用语言完整连贯地表达自己的实验结果。

这是从幼儿的能力培养角度考虑预设的目标,是对幼儿综合能力的培养,重点锻炼幼儿的思维能力,语言逻辑能力和表现能力。

(3)、对科学活动感兴趣,体验动手探索带来的快乐。

幼儿园中班科学活动《沉与浮》教案和、设计意图:水是我们日常生活中不可缺少的,我们每天都离不开它,正因为水与我们生活的密切性,小朋友很早就接触并认识了它,在玩水的过程中,发现一些奇怪的现象:如船为什么会浮在水上走?为什么有些东西会浮在水面而有些东西沉在水里……等等。

《纲要》指出,科学教育应密切联系幼儿的实际生活进行,利用身边的事物与现象作为科学探索的对象。

因此,我选择了物体在水中的沉浮现象,作为幼儿科学教育内容,在活动中我为幼儿提供了丰富的可操作的材料,为每个幼儿都能运用多种感官、多种方式进行探索提供活动的条件,通过引导幼儿积极参加小组讨论、探索等方式,培养了幼儿合作学习的意识和能力,学会了用多种方式表现、交流、分享探索的过程和结果。

活动目标:1. 能通过观察发现几种不同材质的物体在水中的沉浮状态,发现比较、观察能力。

2. 学会使用符号T J做观察记录。

3. 体验沉浮游戏的乐趣,愿意积极表达自己的发现。

活动的重点:在操作中几种不同材质的物体在水中的沉浮状态,并进行简单的记录。

活动的难点:探索如何让沉下去的东西浮起来活动准备:物质准备:积木、塑料瓶、弹珠、泡沫、雪花片、盖子、恐龙玩具、装水的盆子、毛巾、桌子;记录单(16)、笔、透明盆子、T J符号图片。

知识准备:知道什么是沉,什么是浮活动过程:(一)以情景导入,激发幼儿的探究兴趣。

. 师:今天小熊过生日,小蚂蚁要到河对面去给小熊送生日礼物,老师准备了积木、大盖子、塑料瓶、小纸片、珠子、雪花片等物品,请小朋友们帮忙看看这些材料有哪些适合当小船帮助蚂蚁过河。

1 、. 教师请个别幼儿讲述。

(1)师:现在请小朋友想一想,说说哪些材料适合当小船帮助蚂蚁过河,为什么(个别幼儿回答)(2)师小结:小朋友觉得浮起来的材料可以帮助小蚂蚁过河,而沉下去的就不可以。

(二)引导幼儿探索不同材质的物体在水中的沉浮状态并且记录结果,并用符号记录1. 教师出示记录单,讲解记录方法。

《沉与浮》大班教案14篇《沉与浮》大班教案篇1活动目标:1、让幼儿感知物体在水中的沉浮现象,学会用简单的图标来表示物体的沉浮。

2、探索调节物体沉浮的方法。

3、培养幼儿的创造性思维,发展幼儿探索求知的精神。

活动准备:1、各种试验材料(乒乓球、积木、空瓶子、钥匙、橡皮泥、小石头、钉子、树叶、小碗、磁铁、笔、纸)若干。

2、幼儿每四人合用一张操作台,另备水槽、托盘各一只。

重点与难点:探索、发现使物体沉或浮的不同方法。

活动过程:一、创设情景。

幼儿听音乐进实验室,看到各种试验材料,激发幼儿的操作欲望。

教师提出尝试题:把这些物体放入水中,你会发现什么?幼儿尝试。

得出结论:有的物体漂(浮)在水面上,有的物体落(沉)入水底。

教师总结(演示课件):象乒乓球、积木、空瓶子在水中的现象叫做浮,象钥匙、橡皮泥、小石头、钉子在水中的现象叫做沉。

教师提出尝试题:如果用向上的箭头表示浮,用向下的箭头表示沉。

这些实验材料该用什么符号表示呢?(插塑、纸、梳子、牙刷、电池、铅笔、小刀、橡皮)。

各组幼儿进行尝试猜测,并在纸上画好对每一种材料沉或浮的猜测结果。

教师总结(演示课件),验证幼儿猜测的正确与否。

对不同意见(如同一种物体,有的幼儿认为沉,有的幼儿认为浮)通过实验验证,统一认识。

教师提出尝试题:怎样让浮的物体沉下去?让沉的物体浮上来?幼儿尝试。

得出结论:往空瓶里装水,把铅笔拴在石头上。

可以让浮在水面的空瓶子和积木沉下去;把橡皮泥捏成小船,把钉子放在积木上,可以让沉入水底的橡皮泥和钉子浮上来。

教师鼓励幼儿尝试不同的.材料和方法。

教师提出尝试题:1、故事:小明在树林里踢球,不小心球踢到树洞里去了,树洞很深,小明够不上来,他多着急呀,谁来帮他想个办法呢?幼儿尝试回答:往树洞里灌水球就浮上来了。

教师演示课件,验证答案。

2、有一堆掺有麦糠的小麦,怎样尽快的把麦糠和麦粒分开?幼儿尝试回答:把它们放入水中,浮在上面的是麦糠,沉入水底的是麦粒。

教师演示课件,验证答案。