国共两党抗战战绩与资源对比

- 格式:xlsx

- 大小:22.38 KB

- 文档页数:2

1、凇沪会战国军战报:日寇伤亡16万余人;日寇战报:日寇在1937年公布自身死亡16万人,伤31157人(引自《中国事变陆军作战史》)2、太原会战国军战报:毙伤日寇7万余人日寇战报:伤亡6.6万余人(《中国事变陆军作战史》)3、南京保卫战国军战报:毙伤日寇11.3万余人日寇战报:日寇伤亡10.6万余人(《中国事变陆军作战史》)4、徐州会战国军战报:毙伤日寇15万余人日寇战报:日寇在1937年承认伤亡13.2万余人5、武汉会战国军战报:毙伤日寇25万余人日寇战报:自身伤亡23万余人,因病减员6.7万余人(《中国事变陆军作战》)6、随枣会战国军战报:毙伤日寇14万余人日军战报:日寇伤亡13万余人(日本《支那事变陆军作战》)7、枣宜会战国军战报:毙伤日寇7.3万人日寇战报:日军伤亡69000余人(日本《支那事变陆军作战》)8、南昌会战国军战报:毙伤日寇6.4万人日寇战报:日寇伤亡59000余人(《支那事变陆军作战》)13、上高会战国军战报:毙伤日寇4.4万人日寇战报:日寇伤亡39000余人,病减员6000人(《支那事变陆军作战》)14、晋南(中条山)会战国军战报:毙伤日寇39900人日寇战报:日军损失计战死33670名,负伤2292名(《中国事变陆军作战》)15、第二次长沙会战国军战报:毙伤日寇6万余人(也有说7.4万)日寇战报:日寇伤亡57000余人(《支那事变陆军作战》)16、第三次长沙会战国军战报:毙伤日寇15万余人日军战报:伤亡146000人(《支那事变陆军作战》)17、浙赣会战国军战报:毙伤日寇8万余人日寇战报:日军伤亡71714人(《中国事变陆军作战》)18、鄂西会战国军战报:毙伤日寇4万余人日军战报:日军损失34000余人(《中国事变陆军作战》)19、常德会战国军战报:毙伤日寇6万余人日军战报:日军损失5.28万余人(《中国事变陆军作战》)20、豫中会战国军战报:毙伤日寇14000余人日军战报:日军损失13350人(《中国事变陆军作战》)21、长衡会战国军战报:毙伤日寇16万余人日军战报:日军损失15.2万余人(《中国事变陆军作战》)22、桂柳会战国军战报:毙伤日军6.3万余人日军战报:日军损失5.6万余人(日本《战史丛书--大本营陆军部》)23、缅北会战国军战报:毙伤日寇9万余人日军战报:日军伤亡8.4万余人(《支那事变陆军作战》)注:《中国事变陆军作战》和《支那事变陆军作战》,为同一本书,都是日本防卫厅在20世纪60-70年代编写的,是日本军事院校的教科书。

抗日战争——国共双方正面战场、敌后战争战争规模及伤亡对比文库.txt我很想知道,多少人分开了,还是深爱着。

ゝ自己哭自己笑自己看着自己闹。

你用隐身来躲避我丶我用隐身来成全你!待到一日权在手,杀尽天下负我狗。

抗日战争——国共双方正面战场、敌后战争战争规模及伤亡对比文库.txt3努力奋斗,天空依旧美丽,梦想仍然纯真,放飞自我,勇敢地飞翔于梦想的天空,相信自己一定做得更好。

4苦忆旧伤泪自落,欣望梦愿笑开颜。

5懦弱的人害怕孤独,理智的人懂得享受孤独1、凇沪会战国军战报:日寇伤亡16万余人;日寇战报:日寇在1937年公布自身死亡16万人,伤31157人(引自《中国事变陆军作战史》)2、太原会战国军战报:毙伤日寇7万余人日寇战报:伤亡6.6万余人(《中国事变陆军作战史》)3、南京保卫战国军战报:毙伤日寇11.3万余人日寇战报:日寇伤亡10.6万余人(《中国事变陆军作战史》)4、徐州会战国军战报:毙伤日寇15万余人日寇战报:日寇在1937年承认伤亡13.2万余人5、武汉会战国军战报:毙伤日寇25万余人日寇战报:自身伤亡23万余人,因病减员6.7万余人(《中国事变陆军作战》)6、随枣会战国军战报:毙伤日寇14万余人日军战报:日寇伤亡13万余人(日本《支那事变陆军作战》)7、枣宜会战国军战报:毙伤日寇7.3万人日寇战报:日军伤亡69000余人(日本《支那事变陆军作战》)8、南昌会战国军战报:毙伤日寇6.4万人日寇战报:日寇伤亡59000余人(《支那事变陆军作战》)13、上高会战国军战报:毙伤日寇4.4万人日寇战报:日寇伤亡39000余人,病减员6000人(《支那事变陆军作战》)14、晋南(中条山)会战国军战报:毙伤日寇39900人日寇战报:日军损失计战死33670名,负伤2292名(《中国事变陆军作战》)15、第二次长沙会战国军战报:毙伤日寇6万余人(也有说7.4万)日寇战报:日寇伤亡57000余人(《支那事变陆军作战》)16、第三次长沙会战国军战报:毙伤日寇15万余人日军战报:伤亡146000人(《支那事变陆军作战》)17、浙赣会战国军战报:毙伤日寇8万余人日寇战报:日军伤亡71714人(《中国事变陆军作战》)18、鄂西会战国军战报:毙伤日寇4万余人日军战报:日军损失34000余人(《中国事变陆军作战》)19、常德会战国军战报:毙伤日寇6万余人日军战报:日军损失5.28万余人(《中国事变陆军作战》)20、豫中会战国军战报:毙伤日寇14000余人日军战报:日军损失13350人(《中国事变陆军作战》)21、长衡会战国军战报:毙伤日寇16万余人日军战报:日军损失15.2万余人(《中国事变陆军作战》)22、桂柳会战国军战报:毙伤日军6.3万余人日军战报:日军损失5.6万余人(日本《战史丛书--大本营陆军部》)23、缅北会战国军战报:毙伤日寇9万余人日军战报:日军伤亡8.4万余人(《支那事变陆军作战》)注:《中国事变陆军作战》和《支那事变陆军作战》,为同一本书,都是日本防卫厅在20世纪60-70年代编写的,是日本军事院校的教科书。

国民党是在1937年为中国第一大党,它所控制的军队是当时中国最有军事实力的军队。

1937年国民党共有党员165万人,其中普通党员52万多人,军队党员101万人,海外党员11万多人。

在整个抗日战争期间,它第一大党的地位没有改变。

到1945年,有党员806万人。

而同期中国共产党的党员人数分别是4万人和121万人。

相差极为悬殊。

国民党军队人数1937年是170余万,并有海陆空军,1945抗战胜利后是军队440万;而同期中国共产党领导的军队人数分别是5.6万人和100万人。

相差也极为悬殊。

全面抗战前后,中日之间军事力量对比悬殊,这是众所周知的。

就以淞沪战役为例,日本损失4万兵力,但是中国损失20万,差距可想而知。

本人简要分析下(仅代表本人浅显的见解):1:拥有强大军事实力的日本败给了装备落后的中国。

这是由于日本在战争的一开始就处于战略的劣势地位导致的,强大的军事实力也只是表现在前期的战争胜利(1937年以前),基本吞并大半个中国,但是无法继续推进,这如同德国在二战中进攻苏联一样。

这其中的具体原因不再细说。

国共此时在战略上是一致的。

战略:1937.7-1938.6是防御,避其锋芒;1938.6-1945.8相持;1945.8-1945.8.15反攻。

2:先进美式装备的国军(400多万兵力)败给了力量弱小的共军(100万)。

民心所向,战略与战术运用得当。

3:国民党与共产党的抗日作用。

抗战之初,中国共产党的军事力量很弱小,国民党军队的抗战在当时是主要的,正面战场对于打击日本的进攻势头、迟滞日本的进攻速度、实现持久抗战的战略发挥了至关重要的作用。

但是战争的胜负并不取决于军事实力,这在中日战争的结果就可知了。

共产党在此期间发挥了比国名党更加重要的作用:开展敌后战场(当然这需要国名党正面战场才得以实现),前期正面战场发挥主要作用,后期敌后战场逐渐发挥主要作用(因为这极大程度上打破了日军的战略,3个月灭亡中国),这直接导致日本深陷中国战场,因为日本无法长久战。

国民党也好,共产党也好,都曾经或正在统治中国。

一个政党能从白手起家,而又能走向国家的最高权力,这肯定不是偶然的,这个政党也不可能真如某些人的是邪恶的政党,人民在一定的时期选择了他,说明他肯定有可取之处。

而一些人之所以把对方说得一无是处,完全是因为反对而反对。

国民党正面战场总体上看充当了抗日的主力,这是与它作为中央政府,拥有几乎全部国家资源、外援和国家军队的地位一致的;在抗战的初期阶段,国民党正面战场组织了淞沪、太原、徐州、武汉四次会战,抵御了日军的全面大举进攻,取得了台儿庄等战役的胜利,基本上稳住了阵脚,但因敌强我弱,不得不从沿海地区退守内地,丧失了华北、华中、华南大片国土;抗战中后期,日军尽管对国民党正面战场还发动过一系列较大规模的进攻,甚至在1944年还发动了规模最大的打通大陆交通线战役,但总体上日军的压力已经比抗战初期大大减轻。

这个时期国民党正面战场总的战略仍取守势,依靠美援物资,改进装备,整训部队,为反攻作准备,对于日军的进攻则进行有限的反击,一般是把日军打退回去,恢复原有阵地,偶尔也发动一定规模的反击作战。

共产党在抗战的初期阶段,共产党与国民党实现合作后,将八路军大部开赴前线(留下一个旅保卫陕甘宁边区。

稍后组建的新四军也是大部开赴前线作战,军部及其直属部队驻扎云岭),配合国民党正面战场作战,取得了平型关等战役的胜利,随即深入敌后,分散主力,发动群众,开展游击战争,创建敌后抗日根据地,为坚持抗战奠定了基础。

共产党敌后战场面临的斗争形势则要复杂得多:日军一次又一次地对根据地进行残酷“扫荡”,“三光”政策等毒辣手段无所不用;同时还要对付大量的伪军和汉奸、特务,与国民党“顽军”周旋。

共产党的作战方针是:基本的是游击战,也不放松有利条件下的运动战。

1940年以后,国民党减少乃至停止供给八路军和新四军装备给养,中共搞大生产运动渡过难关,同时加强政治、军事、思想建设,在实力增强的同时,也提高了水平。

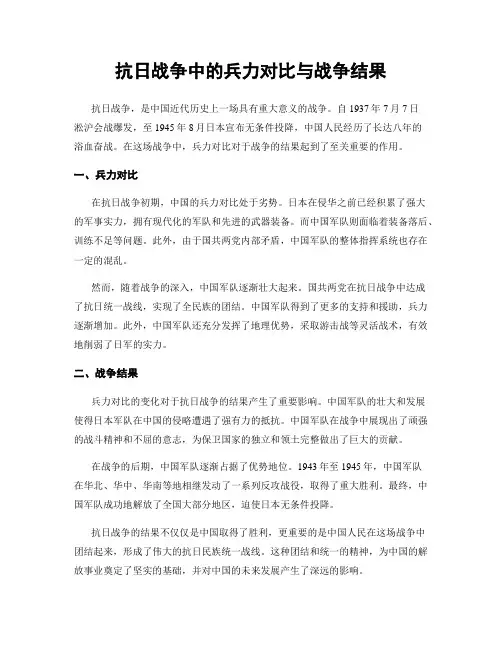

抗日战争中的兵力对比与战争结果抗日战争,是中国近代历史上一场具有重大意义的战争。

自1937年7月7日淞沪会战爆发,至1945年8月日本宣布无条件投降,中国人民经历了长达八年的浴血奋战。

在这场战争中,兵力对比对于战争的结果起到了至关重要的作用。

一、兵力对比在抗日战争初期,中国的兵力对比处于劣势。

日本在侵华之前已经积累了强大的军事实力,拥有现代化的军队和先进的武器装备。

而中国军队则面临着装备落后、训练不足等问题。

此外,由于国共两党内部矛盾,中国军队的整体指挥系统也存在一定的混乱。

然而,随着战争的深入,中国军队逐渐壮大起来。

国共两党在抗日战争中达成了抗日统一战线,实现了全民族的团结。

中国军队得到了更多的支持和援助,兵力逐渐增加。

此外,中国军队还充分发挥了地理优势,采取游击战等灵活战术,有效地削弱了日军的实力。

二、战争结果兵力对比的变化对于抗日战争的结果产生了重要影响。

中国军队的壮大和发展使得日本军队在中国的侵略遭遇了强有力的抵抗。

中国军队在战争中展现出了顽强的战斗精神和不屈的意志,为保卫国家的独立和领土完整做出了巨大的贡献。

在战争的后期,中国军队逐渐占据了优势地位。

1943年至1945年,中国军队在华北、华中、华南等地相继发动了一系列反攻战役,取得了重大胜利。

最终,中国军队成功地解放了全国大部分地区,迫使日本无条件投降。

抗日战争的结果不仅仅是中国取得了胜利,更重要的是中国人民在这场战争中团结起来,形成了伟大的抗日民族统一战线。

这种团结和统一的精神,为中国的解放事业奠定了坚实的基础,并对中国的未来发展产生了深远的影响。

三、抗日战争的启示抗日战争的兵力对比与战争结果之间的关系,给我们提供了一些启示。

首先,兵力对比不是决定战争结果的唯一因素,战争的胜利还需要政治、经济、社会等多方面的因素的支持。

其次,团结和统一是战胜侵略者的关键。

只有全民族的团结,才能形成强大的力量,战胜敌人。

最后,战争需要合理的战略和战术的支持。

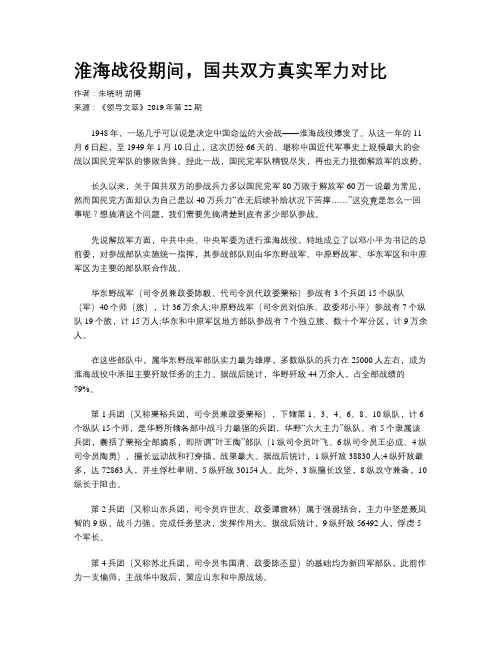

淮海战役期间,国共双方真实军力对比作者:朱晓明胡博来源:《领导文萃》2019年第22期1948年,一场几乎可以说是决定中国命运的大会战——淮海战役爆发了。

从这一年的11月6日起,至1949年1月10日止,这次历经66天的、堪称中国近代军事史上规模最大的会战以国民党军队的惨败告终。

经此一战,国民党军队精锐尽失,再也无力抵御解放军的攻势。

长久以来,关于国共双方的参战兵力多以国民党军80万败于解放军60万一说最为常见,然而国民党方面却认为自己是以40万兵力“在无后续补给状况下苦撑……”这究竟是怎么一回事呢?想搞清这个问题,我们需要先搞清楚到底有多少部队参战。

先说解放军方面,中共中央、中央军委为进行淮海战役,特地成立了以邓小平为书记的总前委,对参战部队实施统一指挥,其参战部队则由华东野战军、中原野战军、华东军区和中原军区为主要的部队联合作战。

华东野战军(司令员兼政委陈毅、代司令员代政委粟裕)参战有3个兵团15个纵队(军)40个师(旅),计36万余人;中原野战军(司令员刘伯承、政委邓小平)参战有7个纵队19个旅,计15万人;华东和中原军区地方部队参战有7个独立旅、数十个军分区,计9万余人。

在这些部队中,属华东野战军部队实力最为雄厚,多数纵队的兵力在25000人左右,成为淮海战役中承担主要歼敌任务的主力。

据战后统计,华野歼敌44万余人,占全部战绩的79%。

第1兵团(又称粟裕兵团,司令员兼政委粟裕),下辖第1、3、4、6、8、10纵队,计6个纵队15个师,是华野所辖各部中战斗力最强的兵团,华野“六大主力”纵队,有5个隶属该兵团,囊括了粟裕全部嫡系,即所谓“叶王陶”部队(1纵司令员叶飞、6纵司令员王必成、4纵司令员陶勇),擅长运动战和打穿插,战果最大。

据战后统计,1纵歼敌38830人;4纵歼敌最多,达72863人,并生俘杜聿明,5纵歼敌30154人。

此外,3纵擅长攻坚,8纵攻守兼备,10纵长于阻击。

第2兵团(又称山东兵团,司令员许世友、政委谭震林)属于强弱结合,主力中坚是聂凤智的9纵,战斗力强,完成任务坚决,发挥作用大。

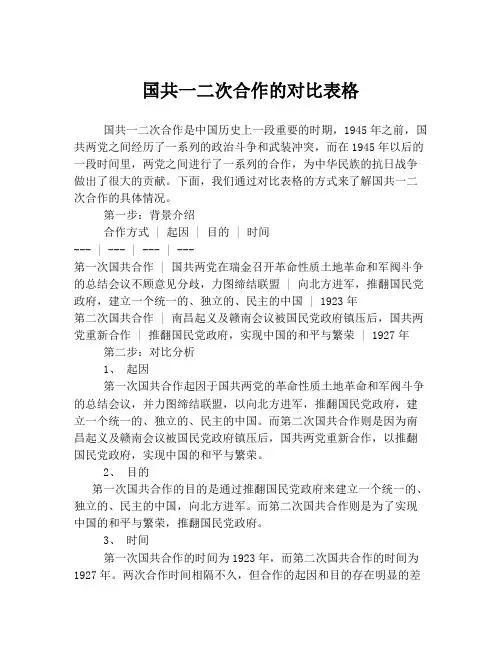

国共一二次合作的对比表格国共一二次合作是中国历史上一段重要的时期,1945年之前,国共两党之间经历了一系列的政治斗争和武装冲突,而在1945年以后的一段时间里,两党之间进行了一系列的合作,为中华民族的抗日战争做出了很大的贡献。

下面,我们通过对比表格的方式来了解国共一二次合作的具体情况。

第一步:背景介绍合作方式 | 起因 | 目的 | 时间--- | --- | --- | ---第一次国共合作 | 国共两党在瑞金召开革命性质土地革命和军阀斗争的总结会议不顾意见分歧,力图缔结联盟 | 向北方进军,推翻国民党政府,建立一个统一的、独立的、民主的中国 | 1923年第二次国共合作 | 南昌起义及赣南会议被国民党政府镇压后,国共两党重新合作 | 推翻国民党政府,实现中国的和平与繁荣 | 1927年第二步:对比分析1、起因第一次国共合作起因于国共两党的革命性质土地革命和军阀斗争的总结会议,并力图缔结联盟,以向北方进军,推翻国民党政府,建立一个统一的、独立的、民主的中国。

而第二次国共合作则是因为南昌起义及赣南会议被国民党政府镇压后,国共两党重新合作,以推翻国民党政府,实现中国的和平与繁荣。

2、目的第一次国共合作的目的是通过推翻国民党政府来建立一个统一的、独立的、民主的中国,向北方进军。

而第二次国共合作则是为了实现中国的和平与繁荣,推翻国民党政府。

3、时间第一次国共合作的时间为1923年,而第二次国共合作的时间为1927年。

两次合作时间相隔不久,但合作的起因和目的存在明显的差异。

结语:通过上述对比表格的分析,我们不难发现在国共一二次合作中,起因和目的的变化,不仅反映了当时中国革命的历史环境,更反映了国共两党的不同政治思想和取向。

虽然这两次合作最终都失败了,但是对于中国革命史上的发展,产生了深远的影响。

两军相向智者胜:解放战争时国共兵力与战略对比一、国民党夸口“五个月之内打垮中共产党”全面内战爆发时,国民党军的总兵力为430万。

其中包括:“正规军陆军86个军(师)、248个师(旅)约200万人,特种兵36万人,空军16万人,海军3万人,后方联合勤务总司令部所属部队以及其他军事机关和院校共约101万人,以上正规军总共约356万人。

非正规军74万人。

”此时,中国共产党军队没有海、空军,只有陆军,其总兵力约127万人。

其中野战军约61万人,辖有纵队及相当于纵队的师共22个,旅及相当于旅的师共94个。

地方部队及后方机关约66万人。

对比国共两党总兵力,不难看出,国民党军队在数量上具有绝对优势。

不仅在数量上具绝对优势,国民党军装备也大大超过中共军队。

以国民党主力整编第11师和中共部队装备最强的东北第1纵队(兵力相当于国民党军整编师)相比较:整编第11师有各种枪11520支(挺),其中冲锋枪2370支;各种火炮440门,其中105毫米口径榴弹炮8门、火箭炮(筒)120门;汽车360辆。

第1纵队有各种枪13991支(挺),其中冲锋枪92支;各种炮46门,其中口径最大的是75毫米山炮,只有12门。

两者枪支数量大体相当,但自动火器拥有量前者是后者的26倍;火炮的数量,前者是后者的倍,且口径大、射程远。

除数量和装备处于劣势外,中共武装在军事训练方面也有不足之处。

作为中共主力部队的野战军,很大一部分是由地方武装改编而来,“干部和战士没有经过很好的战术、技术训练。

他们比较熟悉游击战,不熟悉运动战,更没有攻坚战和大兵团协同作战的经验”。

晋察冀野战军的冀中纵队,在编入主力时,每人头上系一条白羊肚毛巾,身上穿的还都是便衣,只是在开进途中才换了军装,补充了重机枪、迫击炮,以营、连为单位,调整了步枪的口径,匆匆完成了战役的准备工作。

由于军事训练方面的种种不足,中共军队曾一度被国民党当局讥讽为“毫无军事训练之老百姓”(国民党中央宣传部长彭学沛语)。

抗战前夕中日两国之国力军力对比表中日两国1937年之国力比较表类别 \ 国别中国日本比率国土总面积1142 万平方公里(外蒙古还未独立) 37 万平方公里(外蒙古还未独立) 31 : 1人口总数 4.6 亿 0.9 亿 5 : 1工业总量 13.6 亿美元 (占GDP 10%) 60 亿美元 (占GDP 80%) 1 : 4钢铁总产量 4 万吨 380 万吨 1 : 145煤年产量 2800 万吨 (其中外资企业占55%) 5070 万吨 1 : 2石油年产量 1.31 万吨 169 万吨 1 : 129铜年产量 0.07 万吨 8.7 万吨 1: 121飞机年产量基本无生产能力 1580 架 /大口径火炮年产量无生产能力 744 门 /坦克年产量无生产能力 330 辆 /汽车年产量无生产能力 9500 辆 (设备能力为年产30000辆) /年造船业能力不详 47.32 万吨 /年造舰能力仅能生产少量小型舰艇 5.3 万吨乱曰: 中国自清末在甲午战争中惨败给日本后,国势大衰。

民国建立之后又是军阀混战,发展缓慢。

至抗战军兴以前,可以说是一个彻头彻尾的弱国。

而日本自从在甲午战争中大胜中国,得到了清廷巨额赔款以后,国势大增。

至1937年,可以说是一个不折不扣的强国。

抗战前夕,中日两国国力根本就不是在一个数量级上。

诺大的中国在当时与撮尔倭国的差距之大,今天想来,也令人汗颜。

类别\国别中国日本比率军事工业大口径火炮,坦克,汽车尚不能生产。

飞机和舰艇虽已生产出少量产品,但主要部件仍需进口。

无批量生产能力,按战时标准,实际上等于不能生产。

仅能生产步兵轻武器和小口径火炮。

工业门类齐全,大口径火炮,坦克,汽车,飞机,舰艇均可生产研发,步兵轻武器和小口径火炮等的年生产能力,完全满足进行大规模战争的需要。

差距太大陆军步兵182个师又是6个旅,骑兵9个师又6个旅,炮兵4个旅又二十个独立团极其他少量特种部队(其中40个师是以第一次国共合作期间的黄埔军校生为军官而组建的部队,训练与装备较其它部队为好)。

抗日战争时期国共两党正面战场和敌后战场的抗战抗日战争时期国共两党正面战场和敌后战场的抗战史学家把抗日战争时期国共两党领导的抗日斗争划分为两个战场:正面战场和敌后战场。

国难当头,国民党军队纷纷开赴抗日前线,从正面抗击日军;中国共产党领导八路军、新四军奔赴敌后,开展游击战争。

不同版本的历史教科书总是或集中或分散的把两个战场的理论转达给我们。

作为教师理解两个战场的理论以及真实存在没有问题,关键是学生。

根据以往教学的经验,只要两个战场理论一出台,学生的问题一个接一个地抛出来:“都是打日本的战场,怎么会出来两个?”“敌后是什么意思?是敌人的背后,还是战场的背后,指躲起来不参加抗日?”“共产党领导的军队向来英勇顽强,勇挑重担,为什么不去正面对敌,而要跑到后方?”学生的这些疑问确是初中历史这部分教材教学的难点,也恰好是教师处理好这部分教材内容的切入点,只有帮助学生弄清楚这些问题才有可能突破“两个战场”这个难点。

一、敌后战场的概念对于正面战场的概念,同学们的理解一般没有问题。

而“敌后战场”到底是什么意思,对于初中阶段的学生来说有一定的难度。

敌后战场是指在被日军已经占领的地方开辟出来的战场,由共产党领导,以开展游击战争为主要形式打击日伪军。

所谓敌后,我从字面理解其含义是“沦陷给敌人以后”。

这是抗战形势的需要,也是中国军事落后,正面战场失利造成的一种必然的结果。

敌后战场与正面战场相互配合共同夹击日军是国共两党合作的基本形式,抗日的战场被分配为正面和敌后两个战场体现着中国人民不屈不挠的斗争精神,即使正面抗战失利,中国人民也不会甘心亡国而放弃斗争。

存在两个抗日的战场是历史的必然。

二、共产党军队主要担任敌后作战的原因共产党军队担任敌后抗战任务是由历史原因造成的。

在十年内战时期共产党实力弱小,与国民党军队作战就采取了毛泽东制定的游击战术。

由于一段时间采用王明的“左”倾错误路线,使红军被迫长征。

共产党的主力部队转移到了陕甘宁边区,主力分散于国民党统治薄弱的边远农村,中国的大城市和沿海地区都由国民党严密控制。

抗日战争前后共产党和国民党的力量对比“中国军民伤亡总数在3500万人,直接经济损失超过1000亿美元,间接经济损失5000亿美元。

”【中共中央党史研究室著.《中国共产党历史》第一卷(1921-1949)下册.中共党史出版社,667页】一、抗日战争前后共产党和国民党的力量对比注释:[1]来源于670页,[2]来源于668页;还有将近1万人保卫延安。

八路军下辖三个师:第一一五师(林彪)、第一二○师(贺龙)、第一二九师(刘伯承)。

抗日民主根据地面积达到近100万平方公里,人口近人亿。

(陕北、山东、东北大部:从共产党的解放战争可以看出)分析结果: 国民党在正面战场发挥了了重要作用;自身付出惨重代价共产党在抗战后期发挥了中流砥柱的作用;从5万多人发展到300多万人。

结论:抗日战争前后共产党和国民党力量对比发生巨大变化,共产党由弱渐强,国民党遭到削弱。

二、共产党在抗战期间逐渐强大的原因分析(宏观)战局分析1、统一战线思想(群众路线)把人集中在共产党一边军队上:党指挥枪(军队拥有巨大战斗力)2、军队——国民党形式上统一,但不集中,各自为政3、统一过程——军阀混战时的统一,小农经济的分散性(为什么在分散的小农经济基础上,共产党能把人民集中起来?)4、依靠群众——政策上:土地上,减租减息;敌占区,日军,人民的有了斗争的思想和行为,集中情绪5、政策分析——(人民战争和正规军的局部战争的分析)——党性共产党成分单一(农民、工人出身)国民党:成分复杂(地主、官僚、资本家);群众利益相冲突,不敢发动群众6、党自身成为一个统一的整体——成分单一;思想工作(整风运动);军队建设;领导魅力;战争洗礼;理想信念。

国共两党在抗日战争中的对比文章结构一、概述二、国共两党在抗战中的对比(一)政治政策对比1、概述2、政策变化(1)、1931-1937(2)、1938-1943(3)、1944-49453、总结(二)军事斗争对比1、概述2、正面战场重大战役战报表3、总结(三)外交策略对比1、概述2、国民党外交政策3、共产党外事政策4、总结(四)经济建设对比1、国民党经济政策及作用2、共产党经济政策三、总结四、参考文献正文一、概述发生在二十世纪三四十年代的侵华战争,使中华民族陷入了前所未有的民族灾难.使中国人民陷入了亡国灭种的危机之中.在这生死存亡之际,英勇的中国人民毅然奋起,进行了不屈不挠的斗争.以1931年“九一八”事变作为中国抗日战争的开始,到1945年8月15日日本帝国主义宣布无条件投降,在14年抗日战争里,我国军民总共伤亡3500万人,经济损失高达5600万美元,为赢得战争的胜利,中华民族付出了惨重的代价.面对强敌侵略,积贫积弱的中国能够赢得战争的最终胜利,其主要原因在于:在中国共产党的领导下,中华民族团结抗战,团结一切可以团结的力量,组建抗日民族统一战线,为赢得战争的最后胜利,进行了艰苦卓绝的斗争。

作为中华民族抗日战争的重要组成部分,国民党、国民政府及其下辖武装力量,为抗击外敌侵略,在政治、经济、军事、外交等方面做出了巨大贡献。

然而由于,其阶级局限性,使其不能成为抗日民族统一战线的中流砥柱,领导全国抗战,并犯下一系列不利于团结抗战的错误。

二、国共两党在抗战过程中的对比(一)政治政策1、概述1931年“九一八”事变,日本关东军侵占东三省,中日民族矛盾上升为当时中国社会的主要矛盾,抗日成为整个中华民族的呼声,中国政治的主题转向抗日救亡。

从1931年开始,随着中国主要矛盾的变化,国共两党从对峙到合作,团结抗日,一致对外。

然而由于战争进入僵持阶段,国民党的政策发生转变,妥协投降倾向显露,采取了一系列破坏抗日民族统一战线的不利于抗战的行动。