1《标点符号》教案

- 格式:doc

- 大小:68.50 KB

- 文档页数:5

标点符号教案小学一、教学目标:1. 能够准确使用逗号、句号、问号和感叹号等常见标点符号进行正确的标点。

2. 能够通过标点符号的运用,提高文章的表达清晰性和逻辑性。

3. 养成良好的标点习惯,提高写作水平。

二、教学重点:1. 学会使用逗号的基本原则和常见用法。

2. 学会使用句号、问号和感叹号的正确用法。

三、教学难点:1. 如何准确使用逗号,避免逗号的误用。

2. 如何通过标点符号提高文章的表达效果。

四、教学准备:1. 小黑板、彩色粉笔2. 练习册子、纸笔五、教学过程:步骤一:导入新知识(5分钟)1. 教师出示一段文字,其中有一些标点符号被删除,让学生尝试读一下,看看是否能理解。

2. 引导学生发现标点符号的重要性,提示其标点符号的作用,如分割句子、表达感情等。

步骤二:逐个标点符号教学(15分钟)1. 逗号的用法:a. 表示并列关系:如“我喜欢吃苹果,梨子和香蕉。

”b. 用于分开句子中的成分:如“小明,你现在过来!”c. 用于引出直接引语:如小红说:“我爱你。

”d. 用于连接两个简单句:如“我喜欢足球,但我不喜欢篮球。

”2. 句号的用法:a. 表示陈述句的结束:如“今天天气真好。

”b. 表示祈使句的结束:如“请给我一杯水。

”c. 表示感叹句的结束:如“多么美丽的花啊。

”3. 问号的用法:a. 表示疑问句的结束:如“你是谁?”b. 用于引出反问的句子:如“你真的不会吗?”4. 感叹号的用法:a. 表示感叹句的结束:如“多么美丽的风景啊!”b. 用于强调感叹:如“你真是太厉害了!”步骤三:练习演练(20分钟)1. 跟读练习:教师出示一段文字,逐句读出来,要求学生在适当位置停顿,使用正确的标点符号,然后统一检查。

2. 补全练习:教师提供一段文字,删掉其中的标点符号,要求学生根据上下文补全标点符号,并解释使用标点符号的原因。

3. 搭配练习:教师提供一些词语或短句,要求学生合理搭配标点符号,组成完整的句子。

步骤四:巩固和拓展(15分钟)1. 教师出示一篇短文,让学生围绕其中的标点符号进行讨论,看看是否可以运用其他标点符号来丰富文章的表达效果。

一、标点符号用法教案二、教材版本:人教版三、教学目标:1. 让学生掌握常用的标点符号及其用法。

2. 培养学生正确使用标点符号的能力。

3. 提高学生书写规范,使句子表达清晰、准确。

四、教学内容:1. 引号和书名号的用法。

2. 括号和破折号的用法。

3. 省略号的用法。

4. 问号和感叹号的用法。

5. 顿号、逗号、分号和句号的用法。

五、教学重点与难点:1. 重点:各种标点符号的用法。

2. 难点:标点符号的正确运用。

六、教学方法:1. 讲解法:讲解标点符号的用法。

2. 实例分析法:分析典型例句,让学生明确标点符号的作用。

3. 练习法:让学生通过练习,巩固所学知识。

七、教学步骤:1. 导入新课,讲解本节课的学习目标。

2. 讲解引号和书名号的用法,示例分析。

3. 讲解括号和破折号的用法,示例分析。

4. 讲解省略号的用法,示例分析。

5. 讲解问号和感叹号的用法,示例分析。

6. 课堂练习:让学生运用所学知识进行练习。

7. 总结本节课所学内容,布置课后作业。

八、课后作业:1. 复习本节课所学内容,整理笔记。

2. 找出自己写作中的标点符号错误,并进行修改。

3. 搜集一些有关标点符号的资料,加深对标点符号的了解。

九、教学评价:1. 课后收集学生的作业,检查标点符号的使用情况。

2. 在下一节课开始时,让学生进行标点符号的测试,了解掌握情况。

3. 结合学生的课堂表现,评价学生的学习效果。

十、教学反思:在课后,教师应认真反思本节课的教学效果,针对学生的掌握情况,调整教学策略,以提高学生的标点符号运用能力。

关注学生在日常写作中的表现,及时指导,提高学生的写作水平。

六、标点符号用法教案七、教材版本:人教版八、教学目标:1. 让学生掌握引号和书名号的用法。

2. 培养学生正确使用括号和破折号的的能力。

3. 提高学生对省略号用法的理解。

4. 让学生明确问号和感叹号的用法。

5. 培养学生正确使用顿号、逗号、分号和句号的能力。

九、教学内容:1. 引号和书名号的用法。

小学一年级语文教案认识标点符号【教案】一、教学目标1. 认识常见的标点符号,包括句号、问号、感叹号、逗号、句号和引号。

2. 能够正确使用标点符号,使文章表达更准确、通顺。

3. 培养学生的语言表达能力和写作能力。

二、教学准备1. 教材:小学语文教材2. 工具:黑板、彩色粉笔、幻灯片投影仪三、教学步骤第一步:导入(5分钟)老师引导学生回顾上个课时所学的标点符号,问学生们标点符号的作用是什么,为什么我们需要使用标点符号。

第二步:观察与讨论(10分钟)在黑板上或幻灯片上展示不同的标点符号,例如句号、问号、感叹号、逗号、句号和引号,并通过例句来展示它们的使用。

老师与学生一同观察和讨论,引导学生理解标点符号的作用和使用方法。

第三步:学习与练习(25分钟)1. 老师示范一些句子,然后请学生根据示例在黑板上标出相应的标点符号。

2. 给学生发放练习册,让他们在练习册上完成一些标点符号的练习题。

老师巡回指导学生,并适时纠正他们的错误。

第四步:巩固与拓展(15分钟)1. 老师将几个带标点符号的段落展示给学生,让学生分析其中标点符号的使用目的,并进行讨论。

2. 鼓励学生在写作时运用标点符号,使文章更有条理、表达更准确。

第五步:总结与反思(5分钟)学生和老师一起总结本节课的学习内容和重点,让学生自己回答标点符号在写作中的重要性。

四、板书设计【例子】标点符号:句号、问号、感叹号、逗号、句号、引号五、教学反思通过本节课的认识标点符号的教学,学生对标点符号的作用和使用方法有了更深刻的理解。

通过多种练习形式的设置,提高了学生的动手能力,培养了学生的合作意识。

在巩固与拓展环节,通过学生们分析段落中的标点符号的使用目的,加深了学生对标点符号的认识和理解。

同时,通过鼓励学生在写作中运用标点符号,培养了他们的写作能力。

整节课上,学生们积极参与,思维活跃,课堂气氛良好,达到了预期的教学目标。

1《标点符号》教案教案目标:1.了解标点符号的种类和使用方法。

2.学会正确使用常见的标点符号。

3.能够在阅读和写作中准确运用标点符号。

教学重点:1.标点符号的种类和用法。

2.标点符号在不同句子结构中的应用。

教学难点:1.学生能够正确使用标点符号,避免在阅读和写作中出现错误。

教学准备:1.教师准备黑板、粉笔或白板、马克笔。

2.教师准备一些例句和练习题,以及相关的教学资源。

教学过程:Step 1:导入新知识(10分钟)教师进入教室,向学生打招呼并介绍今天的教学内容。

教师可以提问学生:“你们知道什么是标点符号吗?你们平时在写作中常用的标点符号有哪些?”倾听学生的回答,并作简单解释。

教师可以使用幻灯片或黑板写出一些常见的标点符号,例如:句号、问号、感叹号、逗号等,并解释其用法。

Step 2:认识不同的标点符号(20分钟)教师引导学生一起学习不同的标点符号。

教师可以选择一些标点符号,例如:句号、问号、感叹号、逗号等,分别给出其名称和用法。

教师可以使用幻灯片或黑板展示例句,并要求学生找出这些标点符号的位置和作用。

教师也可以提供一些练习题,让学生在纸上做标点符号的练习。

Step 3:标点符号在不同句子中的应用(30分钟)教师介绍不同句子结构中标点符号的不同应用。

教师可以选择一些常见的句子结构,例如:陈述句、疑问句、感叹句、并列句、复合句等,并展示例句,要求学生分析并圈出标点符号的位置。

教师可以让学生分类标点符号的用法,例如:结束句子、表示疑问、强调、连接句子等。

Step 4:巩固练习(30分钟)教师提供一些标点符号的练习题,要求学生根据句子的需求选择合适的标点符号。

教师可以选择不同难度的练习题,根据学生的实际情况进行调整。

教师可以在黑板上给出练习题,并逐步批改学生的答案,并解释正确答案的原因。

Step 5:总结和小结(10分钟)教师与学生一起总结今天所学的内容,强调标点符号的重要性和正确使用的方法。

教师可以提问学生一些问题,以检查学生对标点符号的理解程度。

关于标点符号的教案一、教学目标通过本节课的学习,学生应能:1. 掌握常见的标点符号的名称和用法;2. 了解标点符号在句子中的作用;3. 学会正确使用标点符号,使句子更加准确和流畅。

二、教学重点1. 标点符号的名称和用法;2. 标点符号在句子中的作用。

三、教学难点1. 标点符号的使用时机;2. 标点符号在不同类型句子中的应用。

四、教学准备幻灯片、黑板、白板、笔等。

五、教学过程Step 1 导入新课教师可以通过给学生出示带有标点符号的句子或短文,让学生观察并思考标点符号的作用和意义。

Step 2 引入标点符号的名称和用法1. 教师首先向学生展示标点符号的图片并逐一介绍它们的名称和用法,如句号、问号、感叹号、逗号、分号、冒号、引号、括号等。

2. 教师可以通过实例讲解每种标点符号的具体用法,例如:“句号用于句子结束,表示陈述语气。

”“问号用于疑问句,表示疑问语气。

”等等。

Step 3 标点符号的作用1. 教师向学生解释标点符号在句子中的作用,例如:标点符号可以帮助区分句子成分,提醒读者停顿,表达情感等等。

通过一些简单有趣的例子帮助学生理解。

2. 教师可以播放一些有标点符号的句子,让学生观察并思考标点符号的作用。

随后进行讨论。

Step 4 标点符号的使用规则1. 教师向学生介绍一些常见的标点符号使用规则,例如:a) 句号的使用规则:用于陈述句、祈使句等句子结束时。

b) 问号的使用规则:用于疑问句,表示疑问语气。

c) 感叹号的使用规则:用于表示强烈的情感和感叹。

d) 逗号的使用规则:用于列举、分隔并列成分、标志插入语等。

2. 教师可以通过示例让学生学习标点符号的使用规则,学生可以根据规则给一些句子正确地添加标点符号,巩固所学知识。

Step 5 练习1. 教师出示一些句子,要求学生根据所学规则正确使用标点符号。

2. 教师提供一些对话或短文,要求学生在阅读过程中判断合适的标点符号,并解释其作用。

Step 6 拓展练习1. 学生根据自己的兴趣和创造力,以一篇短文的形式来写一篇包含不同标点符号的作文。

高考语文复习之正确使用标点符号教学目标:1、要求学生熟悉标点符号的种类,掌握各种标点符号的用法。

2、着重掌握冒号、分号、破折号、引号、问号的用法及标号与点号的连用;3、对错、漏标点能加以改正或补出,做到书写规范,使用正确。

教学方法:以讲带练,以练带讲。

课时安排:4课时教学过程:第一课时一、导入:PPT展示一些用错标点符号的日常搞笑句子,引入高考标点符号考点。

二、考点解读:标点符号16种,这是1990年国家语委和新闻出版署重新颁布的〈标点符号用法〉的最新数字。

包括句号、问号、叹号、逗号、顿号、分号、冒号、引号、括号、破折号、省略号、着重号、连接号、间接号、书名号、专名号。

应用标点符号的能力是语文学习的基本功之一,从以前高考情况看,高考关于标点符号使用的测试,一般都带有较高程度的综合性和技巧性。

1、考试频率最高的知识点有:①问号的使用。

②引号与相关点号的位置关系。

③用句号、冒号、分号、逗号、顿号显示文章的层次。

2、本考点的命题形式:一是单项选择题,包括选择正确的或错误的两种形式,二是给具体的句子加标点或用“/”形式断句。

3、能力层级:D级。

分值为3分。

三、热点一:问号叹号句号——表示句子末尾的停顿和句子的语气(一)、问号使用(1)第一注意无疑问,陈述语气不用问。

(有些句子的局部虽然带上疑问词(句),但整个句子的语气是陈述语气,疑问词(句)仅仅作为这个陈述句的某个成分,这样的句子就不能打问号。

)例:a.谁都不知道他叫什么。

b.要在城西修建立交桥的消息传出后,许多人都非常关心这座立交桥将怎么建,那里的近千株树木将怎么办。

例题]川剧的变脸被誉为“中国一绝,世界一绝”,但它到底是什么时期出现?谁是最先的发明者?已经无法考证,更没有具体的文献记载。

[答案]两个问号改为逗号。

[讲评]这两个问句只能做“无法考证”“没有具体的文献记载”的主语,本身是一个陈述句,所以不应使用问号。

2)第二注意选择问,全句末尾才问。

(选择性的问句,中间的停顿用逗号,只在全句末尾打一个问号。

一年级标点符号教案【篇一:标点符号教案】同学们好,这节课我们要学习的是认识标点。

昨天老师去数字王国参观,认识了四个身怀绝技的朋友。

它们分别是:。

,?!今天,老师把它们带到了课堂上和大家见个面,下面我们就来听听它们的自我介绍,看看它们到底有什么本领呢?(出示)通过句号的介绍,我们知道,句号就是用在一句话的末尾,表示一句完整的句子说完了。

(出示)显而易见,逗号是用在句子中间表示停顿的。

(出示)从问号姑娘的话里可以看出,问号用在表示疑问语气的句子的末尾。

这时候,感叹号等不及了,(出示)看来感叹号的本领就是用来表示命令或感叹语气的。

为了方便大家记忆,老师总结了一首标点符号歌(出示)接下来我们就来练一练,到底是怎么来运用这四个标点符号的呢?(出示)1、这是一个完整的句子,是陈述语气,而且是在句尾。

所以用句号。

2、今天和我高兴中间有一个停顿,所以这里要用一个逗号,表示停顿。

3、这句话,一看就是疑问语气,所以这里要用问号。

4、这是感叹语气,所以要用感叹号。

通过这节课的学习,我们知道不同的标点符号表示不同的作用,希望同学们都能正确运用它们,让它们成为我们学习的好帮手。

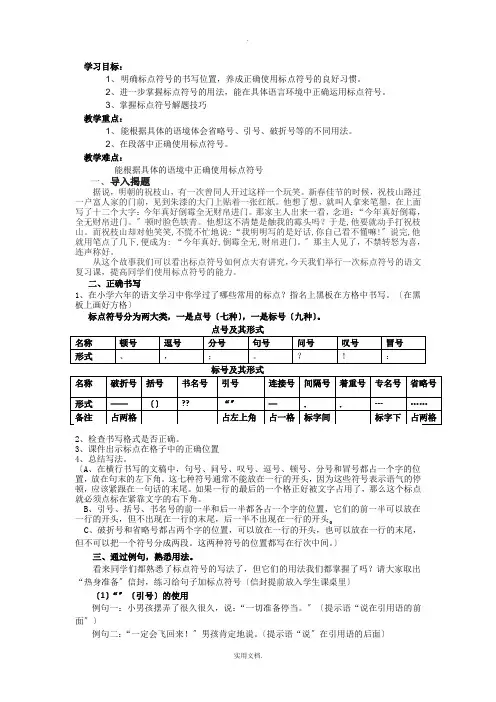

【篇二:小学四年级标点符号教案】标点符号复习教案袁楼小学刘林【教学目标】:1、明确标点符号的书写位置,养成正确使用标点符号的良好习惯。

2、进一步掌握标点符号的用法,能在具体语言环境中正确运用标点符号。

【教学重点】:1、能根据具体的语境体会省略号、引号、破折号等的不同用法。

2、在段落中正确使用标点符号。

【教学难点】:能根据具体的语境中正确使用标点符号。

【教学过程】:一、激趣导入同学们,从一年级开始,我们就同标点符号打交道了。

小小的标点符号,它们的奥妙可多啦!据说,明朝的祝枝山,有一次曾同人开过这样一个玩笑。

新春佳节的时候,祝枝山路过一户富人家的门前,见到朱漆的大门上贴着一张红纸。

他想了想,就叫人拿来笔墨,在上面写了十二个大字:今年真好晦气全无财帛进门。

标点符号用法教案教案标题:标点符号用法教案教案目标:1. 了解常见的标点符号及其用法。

2. 掌握标点符号在句子中的正确运用。

3. 能够正确使用标点符号来表达句子的意思。

教案步骤:引入活动:1. 引导学生回顾标点符号的概念,并与学生一起列举常见的标点符号。

知识讲解:2. 介绍句子中常见的标点符号及其用法,包括句号、问号、感叹号、逗号、分号、冒号和引号等。

3. 分别讲解每种标点符号的具体用法和使用注意事项,并通过示例句子进行说明。

练习活动:4. 给学生分发练习题,让他们根据所学的标点符号用法,为给定的句子添加适当的标点符号。

5. 学生完成练习后,进行批改,并讲解每个句子中标点符号的正确使用方法。

巩固活动:6. 让学生自由撰写一篇短文,并要求他们在短文中正确使用标点符号。

7. 学生完成后,互相交换作文并进行互评,评选出使用标点符号最准确的作文。

总结:8. 总结本节课所学的标点符号用法,并强调标点符号在句子中的重要性。

9. 鼓励学生在日常写作中注意标点符号的正确使用,以提高语言表达的准确性和流畅性。

拓展活动(根据教育阶段的不同进行调整):10. 高年级学生可以进行更复杂的标点符号运用训练,如引号内的标点符号、省略号的使用等。

11. 小学生可以通过游戏形式来巩固标点符号的运用,如口头表演、标点符号接龙等。

教学资源:1. PPT或白板、黑板。

2. 练习题和作文纸。

评估方式:1. 练习题的批改和讲解。

2. 作文的互评。

注意事项:1. 根据学生的年级和能力水平,适当调整教学内容和活动难度。

2. 鼓励学生积极参与课堂互动,提问和解答问题。

3. 在讲解标点符号用法时,尽量使用简洁明了的语言和生动的示例,以便学生更好地理解和记忆。

标点符号教案标点符号教案一、教学目标:1.了解标点符号在句子中的作用和意义。

2.掌握句子中常用的标点符号及其使用方法。

3.培养学生正确使用标点符号的能力。

二、教学重点和难点:1.学习掌握标点符号的使用方法及作用。

2.提高学生正确使用标点符号的能力。

三、教学准备:教学软件、投影仪、黑板、粉笔、课件、教材四、教学过程:Step 1: 引入新知1.出示图片或写出句子:“他去了学校”及“他,去了学校。

”并问学生两句话的意思是否相同,分别有何不同?2.引导学生观察两句话的标点符号差异,明确标点符号在句子中的作用。

3.学生自由回答,教师及时点拨,引导学生发现标点符号在句子中的作用。

Step 2: 学习标点符号的种类及用法1. 出示标点符号的图片及名称,学生跟读,教师讲解每个标点符号的名称和用法。

2. 教师出示标点符号在句子中的使用例句,让学生理解标点符号的具体用法。

3. 通过练习巩固标点符号的用法,让学生熟练掌握标点符号的使用方法。

Step 3: 拓展练习1. 出示一篇短文,让学生在黑板上根据文章内容正确地添加标点符号。

2. 学生互相检查、订正,并展示出正确的标点符号形式。

3. 教师对学生的表现进行评价,总结标点符号的使用规范。

Step 4: 归纳总结1. 教师对学生的回答和表现进行点评,总结标点符号的作用和用法。

2. 学生用自己的语言总结标点符号的使用规则,并记在笔记本上。

五、课后作业:1. 从报纸、杂志或书本中选取一篇文章,标出其中使用的各种标点符号。

2. 预习下节课的内容:标点符号在对话中的使用。

六、教学反思:本节课的教学目标是使学生了解标点符号的作用和使用方法,并能正确地使用标点符号。

通过引入新知、讲解和练习的方式,学生理解了标点符号在句子中的作用,并掌握了常用标点符号的使用方法。

课后作业能够进一步帮助学生巩固所学知识,提高语言表达的准确性。

整节课的教学过程紧凑有序,达到了预期的教学效果。

学习目标:1、明确标点符号的书写位置,养成正确使用标点符号的良好习惯。

2、进一步掌握标点符号的用法,能在具体语言环境中正确运用标点符号。

3、掌握标点符号解题技巧教学重点:1、能根据具体的语境体会省略号、引号、破折号等的不同用法。

2、在段落中正确使用标点符号。

教学难点:能根据具体的语境中正确使用标点符号一、导入揭题据说,明朝的祝枝山,有一次曾同人开过这样一个玩笑。

新春佳节的时候,祝枝山路过一户富人家的门前,见到朱漆的大门上贴着一张红纸。

他想了想,就叫人拿来笔墨,在上面写了十二个大字:今年真好倒霉全无财帛进门。

那家主人出来一看,念道:“今年真好倒霉,全无财帛进门。

〞顿时脸色铁青。

他想这不清楚是触我的霉头吗?于是,他要就动手打祝枝山。

而祝枝山却对他笑笑,不慌不忙地说:“我明明写的是好话,你自己看不懂嘛!〞说完,他就用笔点了几下,便成为: “今年真好,倒霉全无,财帛进门。

〞那主人见了,不禁转怒为喜,连声称好。

从这个故事我们可以看出标点符号如何点大有讲究,今天我们举行一次标点符号的语文复习课,提高同学们使用标点符号的能力。

二、正确书写1、在小学六年的语文学习中你学过了哪些常用的标点?指名上黑板在方格中书写。

〔在黑板上画好方格〕标点符号分为两大类,一是点号〔七种〕,一是标号〔九种〕。

C、破折号和省略号都占两个字的位置,可以放在一行的开头,也可以放在一行的末尾,但不可以把一个符号分成两段。

这两种符号的位置都写在行次中间。

〕三、通过例句,熟悉用法。

看来同学们都熟悉了标点符号的写法了,但它们的用法我们都掌握了吗?请大家取出“热身准备〞信封,练习给句子加标点符号〔信封提前放入学生课桌里〕〔1〕“〞〔引号〕的使用例句一:小男孩摆弄了很久很久,说:“一切准备停当。

〞〔提示语“说在引用语的前面〞〕例句二:“一定会飞回来!〞男孩肯定地说。

〔提示语“说〞在引用语的后面〕例句三:“是的。

〞男孩站起来,鞠了个躬,“请让我进去吧!〞〔前后都有引用语,省去提示语“说〞〕总结:1. 提示语“说在引用语的前面〞2. 提示语“说〞在引用语的后面3. 前后都有引用语,省去提示语“说〞〔2〕——〔破折号〕的使用例句一:我国的四大创造——火药、印刷术、指南针、造纸术对世界历史的开展有重大的奉献。

标点符号复习专题教案第一章:引言1.1 教学目标让学生理解标点符号的重要性引导学生复习常用的标点符号培养学生正确使用标点符号的习惯1.2 教学内容标点符号的定义和作用常用的标点符号及其用法1.3 教学方法讲解法:讲解标点符号的定义和作用示例法:通过示例展示标点符号的用法练习法:让学生通过练习来巩固所学内容第二章:句号2.1 教学目标让学生掌握句号的使用规则培养学生正确使用句号的习惯2.2 教学内容句号的定义和作用句号的使用规则2.3 教学方法讲解法:讲解句号的定义和作用练习法:让学生通过练习来巩固所学内容第三章:问号3.1 教学目标让学生掌握问号的使用规则培养学生正确使用问号的习惯3.2 教学内容问号的定义和作用问号的使用规则3.3 教学方法讲解法:讲解问号的定义和作用示例法:通过示例展示问号的使用规则练习法:让学生通过练习来巩固所学内容第四章:逗号4.1 教学目标让学生掌握逗号的使用规则培养学生正确使用逗号的习惯4.2 教学内容逗号的定义和作用逗号的使用规则4.3 教学方法讲解法:讲解逗号的定义和作用练习法:让学生通过练习来巩固所学内容第五章:顿号5.1 教学目标让学生掌握顿号的使用规则培养学生正确使用顿号的习惯5.2 教学内容顿号的定义和作用顿号的使用规则5.3 教学方法讲解法:讲解顿号的定义和作用示例法:通过示例展示顿号的使用规则练习法:让学生通过练习来巩固所学内容第六章:分号6.1 教学目标让学生掌握分号的使用规则培养学生正确使用分号的习惯6.2 教学内容分号的定义和作用分号的使用规则6.3 教学方法讲解法:讲解分号的定义和作用练习法:让学生通过练习来巩固所学内容第七章:冒号7.1 教学目标让学生掌握冒号的使用规则培养学生正确使用冒号的习惯7.2 教学内容冒号的定义和作用冒号的使用规则7.3 教学方法讲解法:讲解冒号的定义和作用示例法:通过示例展示冒号的使用规则练习法:让学生通过练习来巩固所学内容第八章:引号8.1 教学目标让学生掌握引号的使用规则培养学生正确使用引号的习惯8.2 教学内容引号的定义和作用引号的使用规则8.3 教学方法讲解法:讲解引号的定义和作用练习法:让学生通过练习来巩固所学内容第九章:括号9.1 教学目标让学生掌握括号的使用规则培养学生正确使用括号的习惯9.2 教学内容括号的定义和作用括号的使用规则9.3 教学方法讲解法:讲解括号的定义和作用示例法:通过示例展示括号的使用规则练习法:让学生通过练习来巩固所学内容第十章:练习与总结10.1 教学目标让学生通过练习巩固标点符号的使用规则培养学生正确使用标点符号的能力10.2 教学内容通过练习题巩固所学标点符号的用法学生互相检查,教师点评10.3 教学方法练习法:让学生通过练习来巩固所学内容互评法:学生互相检查,提高学习的互动性总结法:教师引导学生总结标点符号的重要性和使用技巧第十一章:破折号11.1 教学目标让学生掌握破折号的使用规则培养学生正确使用破折号的习惯11.2 教学内容破折号的定义和作用破折号的使用规则11.3 教学方法讲解法:讲解破折号的定义和作用示例法:通过示例展示破折号的使用规则练习法:让学生通过练习来巩固所学内容第十二章:省略号12.1 教学目标让学生掌握省略号的使用规则培养学生正确使用省略号的习惯12.2 教学内容省略号的定义和作用省略号的使用规则12.3 教学方法讲解法:讲解省略号的定义和作用示例法:通过示例展示省略号的使用规则练习法:让学生通过练习来巩固所学内容第十三章:书名号13.1 教学目标让学生掌握书名号的使用规则培养学生正确使用书名号的习惯13.2 教学内容书名号的定义和作用书名号的使用规则13.3 教学方法讲解法:讲解书名号的定义和作用示例法:通过示例展示书名号的使用规则练习法:让学生通过练习来巩固所学内容第十四章:网络用语中的标点符号14.1 教学目标让学生了解网络用语中标点符号的特殊用法培养学生正确使用网络用语中标点符号的习惯14.2 教学内容网络用语中标点符号的特殊用法网络用语中标点符号的例子14.3 教学方法讲解法:讲解网络用语中标点符号的特殊用法示例法:通过示例展示网络用语中标点符号的用法练习法:让学生通过练习来巩固所学内容第十五章:综合练习与评价15.1 教学目标让学生通过综合练习提高标点符号的应用能力教师对学生的学习情况进行评价,总结学习成果15.2 教学内容综合练习题:包括各种标点符号的使用学生自评、互评和教师评价15.3 教学方法练习法:让学生通过综合练习来巩固所学内容评价法:学生自评、互评和教师评价,总结学习成果重点和难点解析重点:1. 标点符号的定义和作用2. 各类标点符号的使用规则3. 网络用语中标点符号的特殊用法难点:1. 破折号和省略号的使用规则2. 网络用语中标点符号的特殊用法3. 综合练习题的解答和自我评价。

标点符号的教案教案标题:标点符号的教案教案目标:1. 了解不同标点符号的用途和规则。

2. 掌握常见标点符号的正确使用方法。

3. 培养学生对标点符号的敏感性和正确运用能力。

教学重点:1. 逗号、句号、问号、感叹号的使用。

2. 引号、括号、冒号、分号的使用。

3. 破折号、省略号的使用。

教学准备:1. 教师准备:课件、黑板、白板、标点符号的示例素材。

2. 学生准备:教材、笔、纸。

教学过程:一、导入(5分钟)1. 教师出示一段没有标点符号的文字,要求学生阅读并理解。

2. 引导学生思考:没有标点符号的文字是否容易阅读和理解?为什么?二、知识讲解(15分钟)1. 教师通过课件或黑板白板展示不同的标点符号,并解释其用途和规则。

2. 逐个介绍逗号、句号、问号、感叹号的使用方法,并给出示例。

3. 介绍引号、括号、冒号、分号的使用方法,并给出示例。

4. 介绍破折号、省略号的使用方法,并给出示例。

三、示范与练习(20分钟)1. 教师示范使用不同的标点符号来改变句子的意思和语气。

2. 学生进行小组活动,给出一些句子,让他们根据不同的标点符号来改变句子的意思和语气。

3. 学生进行个人练习,根据给定的句子,选择合适的标点符号进行标点。

四、巩固与拓展(15分钟)1. 学生互相交换练习题,互相批改。

2. 教师提问学生关于标点符号的相关问题,进行讨论。

3. 鼓励学生在日常写作中注意标点符号的正确使用,并分享自己的经验。

五、总结与评价(5分钟)1. 教师总结标点符号的用途和规则,并强调其重要性。

2. 学生进行自我评价,回答教师提出的问题。

教学延伸:1. 学生可自主查找文章或故事,标点符号使用不当的地方,并进行修改。

2. 学生可通过写作练习,运用所学标点符号进行创作。

教学反思:本节课通过导入、知识讲解、示范与练习、巩固与拓展等环节,使学生了解了标点符号的用途和规则,并通过实际练习提高了标点符号的正确使用能力。

在教学过程中,教师可以根据学生的实际情况进行适当调整和引导,使学生更好地掌握标点符号的使用。

标点符号教案教案标题:掌握标点符号的基本使用教案目标:1. 理解标点符号的作用和重要性;2. 掌握常见标点符号的使用规则;3. 能正确运用标点符号进行书写和表达。

教学内容:1. 介绍标点符号的作用和种类;2. 分别讲解常见标点符号的使用规则,并通过实例进行示范;3. 练习标点符号的正确使用,包括句子中的逗号、句号、问号、感叹号等。

教学步骤:步骤一:导入新知,激发学生兴趣- 引出标点符号的重要性和作用,例如可以解释标点符号对语句的意思、语调和语气的影响等;- 引发学生对标点符号的疑问,鼓励他们提出相关问题。

步骤二:介绍标点符号的基本种类- 分别呈现句号、逗号、问号、感叹号等常见标点符号的形状和名称;- 解释每种标点符号的作用和使用场景,例如句号用于句子结束,逗号用于分隔句子中的词语等。

步骤三:分别讲解常见标点符号的使用规则- 针对句号、逗号、问号、感叹号进行分别讲解,并给出几个常见的例子;- 强调标点符号在句子中的位置和使用方式,例如逗号在句子中的不同作用和位置。

步骤四:示范标点符号的正确使用- 在白板上或教学投影仪上展示一些句子,带有标点符号错误的地方;- 让学生逐一指出错误之处,并纠正。

步骤五:练习标点符号的正确使用- 分发练习题,包括添加适当的标点符号、修正标点符号错误等;- 学生在课堂上完成练习题,并相互交流、检查答案。

步骤六:总结和巩固- 强调标点符号的重要性和正确使用的必要性;- 提醒学生在日常写作中要注意标点符号的使用;- 答疑解惑,确保学生理解标点符号的相关知识点。

教学资源:1. 标点符号的卡片或图片;2. 白板、黑板或教学投影仪;3. 练习题和答案。

教学评估:1. 在课堂上观察学生对标点符号的理解和运用情况;2. 批改学生完成的练习题,检查他们对标点符号的正确使用。

拓展活动:1. 让学生在小组内创作一篇短文,要求正确运用标点符号;2. 要求学生阅读一篇文章,并在文章中找出标点符号的不规范使用,并提出改正意见。

1《标点符号》教案教学目标:1.知识与技能:学生能够正确理解标点符号的使用规则,并能够正确运用标点符号进行书写。

2.过程与方法:通过让学生反复练习标点符号的使用,培养他们的语法意识和文字表达能力。

3.情感态度与价值观:培养学生对语言规范的重视和对文字表达的认真态度。

教学重难点:1.重点:掌握标点符号的种类和使用方法。

2.难点:灵活运用标点符号,避免常见的标点错误。

教学过程:一、导入(5分钟)老师向学生展示一段没有标点符号的文字,并让学生阅读一遍,随后找出其中的问题和不便之处。

引导学生思考标点符号在书写中的作用。

二、讲解(15分钟)1.引入标点符号的概念,包括中文和英文中常见的标点符号种类。

2.讲解各种标点符号的使用规则,如句号的作用、逗号的使用场合、问号和感叹号的区别等。

3.通过实例分析,让学生了解标点符号在句子中的具体运用方式。

三、练习(30分钟)1.让学生进行标点符号的填空练习,包括句子末尾的标点符号选择、标点符号的位置确定等。

2.给学生一段文章,让他们根据语境合理地添加标点符号,检查他们的标点符号运用是否正确。

3.组织学生进行标点符号的创作练习,让他们根据所学的标点符号知识,自行撰写一段有趣的文字。

四、讲评(15分钟)老师选取学生练习中的优秀作品进行展示和讲解,指出其中的标点符号使用之处。

五、拓展(10分钟)1.分组让学生互相交流和修改对方的写作,提高他们的标点符号运用水平。

2.带领学生进行一些文学名句或段落的解读,让他们了解优秀作品中标点符号的运用技巧。

六、总结(5分钟)老师和学生共同总结本节课所学标点符号的知识点和技巧,学生对标点符号的重要性有了更深的认识。

评估方式:1.参与课堂讨论的表现。

2.填空练习和创作练习的完成情况。

3.互相交流修改的实际操作。

教学反思:标点符号是书写中十分重要的一部分,正确的标点符号使用能够使文章更加通顺、易读。

通过这节课的教学,学生对标点符号有了更深刻的认识,提高了他们的文字表达水平和语法意识。

标点符号教案【篇一:标点符号教学设计】《标点符号》教学设计教学目标:1、让学生通过具体的语言环境学会正确使用逗号、句号、问号、感叹号、双引号、冒号。

教学重点难点:1、正确使用感叹号、双引号、冒号。

教学准备:多媒体课件。

教学过程:一、激趣引入1、读句子,复习句号、问号、感叹号。

出示句子:这本书是你的。

这本书是你的?这本书是你的!2、齐读句子。

3、板书:标点符号4、小结:今天我们来和几个老朋友聚一聚,它们分别是逗号(,)、句号(。

)、问号(?)、感叹号(!)、冒号(:)和引号(“ ”)。

别看他们个子小,贡献可大了。

在写话中它们能表达一个清楚完整的意思,帮你提出心中的疑问,还能帮你表达喜怒哀乐呢!二、猜一猜:1、猜谜语,复习逗号、句号、问号、感叹号。

(1)圆圆的小圈(。

)出示句子:弟弟吹出了许多又大又圆的泡泡。

(齐读)(2)一只小蝌蚪大脑袋小尾巴(,)出示句子:这本书很有意思,希望大家都读一读。

(齐读)(3)小耳朵下面一小点(?)出示句子:我的耳朵真的很大吗?(齐读)(4)一字下面一小点 ( ! )出示句子:这本书真有意思呀!(5)两个小圆点(:)(6)就像数字66和99(“ ”)出示句子:标点:“ 。

”2、猜标点。

(1)、长得像个小蝌蚪,可是不在水中游。

(,)(2)、形状像个大耳朵,爱向别人提问题。

(?)3、喜怒哀乐喊口号,有时哭来有时笑,有时闹来有时叫,脾气就数它最大大了。

(!)4、我的谜面最简单,就是一个小圆圈。

(。

)5、两只小眼睛,总是盯着别人说话。

(:)6、前一个后一个,引用话语我最棒。

(“ ”)3、总结:一句话说完之后最后通常用句号,一句话没有说完中间通常用逗号,表示疑问语气的句子后面用问号,表示感叹语气的句子最后用叹号,表示人说话的时候,通常在说话人后面加冒号,并将这句话用引号引起来。

三、复习冒号、双引号。

引用人物说话的三种方式:1、一个妈妈说:“我的儿子既聪明又有力气,谁也比不过他。

”(说话人在前面,要用冒号、双引号。

标点符号教案标点符号教案一、教学目标:1.了解标点符号的种类和用法。

2.学会正确使用标点符号。

3.培养学生对标点符号的重视和运用的能力。

二、教学内容:1.标点符号的种类:句号、问号、感叹号、逗号、顿号、分号、冒号、引号、破折号等。

2.标点符号的用法:句子的结束、句子的成分的分隔、同类型词语的分隔、引述、表示并列关系等。

三、教学过程:1.导入(5分钟)教师通过图片或文字提示,与学生讨论一下标点符号的作用,例如:说话的速度、语气、情感。

2.新知呈现(10分钟)教师通过示意图或者展示标点符号使用的例子,向学生介绍不同的标点符号及其用法。

教师讲解时,需引导学生注意标点符号的作用和效果,并进行实例分析。

3.合作探究(15分钟)教师将学生分成小组,每个小组分配一段文本,让学生在小组内找出文本中的标点符号,并分析其使用的原因和作用。

每个小组派出一名代表向全班汇报。

4.巩固练习(10分钟)教师让学生进行标点符号规则的练习,包括根据规定补充标点符号或者判断一句话中标点符号的使用是否正确。

5.拓展应用(15分钟)教师把学生分成小组,让每个小组选择一个短文,并在短文中适当地添加标点符号,使短文更加清晰、连贯。

然后小组交换短文,进行修改。

6.总结归纳(5分钟)教师与学生一起总结标点符号的种类和用法,并让学生列一个使用标点符号的规则表格。

7.课堂作业(5分钟)教师布置作业:让学生选择一段自己喜欢的文本,找出其中的标点符号,分析其使用的规则和效果。

四、教学方法:1.翻转课堂:通过预习视频或课件让学生提前了解标点符号的种类和用法。

2.合作学习:通过小组合作和互助帮助学生更好地掌握标点符号的使用。

3.课堂练习:通过丰富多样的练习形式巩固学生对标点符号的理解和掌握。

五、教学资源:1.教学课件或示意图2.文本材料3.标点符号规则表格六、教学反思:通过本节课的教学,学生能够了解不同标点符号的种类和用法,并能运用标点符号使语言更加准确、流畅。

《标点符号》教案一、教学目标:1. 让学生掌握常用的标点符号及其用法。

2. 培养学生正确使用标点符号的习惯。

3. 提高学生书面表达的准确性和阅读理解能力。

二、教学内容:1. 常用的标点符号:句号、逗号、问号、感叹号、顿号、分号、冒号、引号、括号等。

2. 标点符号的用法及书写位置。

三、教学重点与难点:1. 重点:掌握各种标点符号的用法及书写位置。

2. 难点:正确运用标点符号表达思想感情。

四、教学方法:1. 采用讲解、示范、练习、讨论、游戏等多种教学方法,激发学生的学习兴趣。

2. 结合实例分析,让学生在实际运用中掌握标点符号的用法。

3. 创设情境,培养学生正确使用标点符号的习惯。

五、教学过程:1. 导入新课,介绍本节课的学习内容:标点符号的种类及其用法。

2. 讲解各种标点符号的用法及书写位置,示例演示。

3. 学生练习使用标点符号,教师个别指导。

4. 小组讨论:如何正确运用标点符号表达思想感情。

5. 游戏环节:标点符号接龙,巩固所学知识。

6. 总结本节课的学习内容,布置课后作业。

7. 课后作业:1) 抄写常用的标点符号及其用法。

2) 写一段话,尽量运用本节课学到的标点符号。

教学反思:六、教学评价:1. 课堂表现评价:观察学生在课堂上的参与程度、提问回答情况,以及标点符号使用的正确性。

2. 课后作业评价:检查学生抄写标点符号及其用法的准确性和运用情况。

3. 长期效果评价:通过学生后续的写作练习,观察其标点符号使用的习惯和准确性。

七、教学资源:1. 教案、PPT课件。

2. 标点符号使用手册或参考书。

3. 练习纸张或电子文档。

4. 写作素材或范文。

八、教学进度安排:1. 第1-2课时:介绍标点符号及其基本用法。

2. 第3-4课时:深入讲解特殊标点符号的用法和注意事项。

3. 第5-6课时:通过练习和讨论,巩固标点符号的使用。

4. 第7-8课时:通过游戏等活动,提高学生对标点符号的兴趣和应用能力。

5. 第9-10课时:总结评价,布置延伸学习任务。