生态系统的稳定性

- 格式:doc

- 大小:2.73 MB

- 文档页数:4

生态系统的稳定性生态系统的稳定性【课标要求】生态系统的稳定性。

【考向眺望】生态系统稳定性的类型及互相关系的分析与应用。

【学问梳理】一、生态系统的稳定性〔一〕概念:生态系统所具有的保持或恢复自身结构和功能相对稳定的力量。

〔二〕生态系统稳定性的调整:是一种自我调整,其调整基础是负反馈调整。

〔三〕种类1、反抗力稳定性:生态系统反抗外界干扰并使自身的结构与功能保持原状的力量。

2、恢复力稳定性:生态系统在受到外界干扰因素的破坏后恢复到原状的力量。

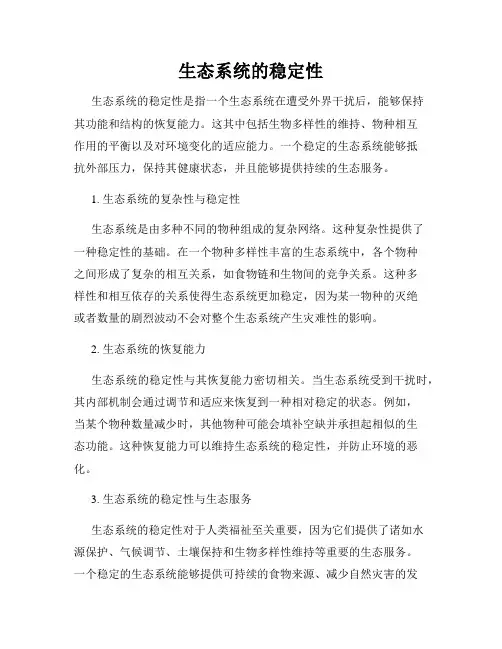

〔四〕特点1、不同的生态系统在两种稳定性的表现上有差异:生态系统的组分越多,食物网越冗杂,其自我调整力量就越强,反抗力稳定性就越高。

2、生态系统在受到不同的干扰〔破坏〕后,其恢复速度与恢复时间不同。

〔五〕提高生态系统稳定性的措施1、掌握对生态系统的干扰程度。

2、实施相应的物质、能量投入,保证生态系统内部结构与功能的协调关系。

二、生态系统稳定性的理解和调整〔一〕生态系统的稳定性的理解:生态系统的稳定性是生态系统进展到肯定阶段,它的结构和功能能够保持相对稳定时,表现出来的保持或恢复自身结构和功能相对稳定的力量。

可以从以下几个方面理解:1、结构的相对稳定:生态系统中动、植物种类及数量不是不变的,而是在肯定范围内波动,但不会改变太大。

2、功能的相对稳定:生物群落能量的输入量与输出量保持相对平衡,物质的输入与输出保持相对平衡。

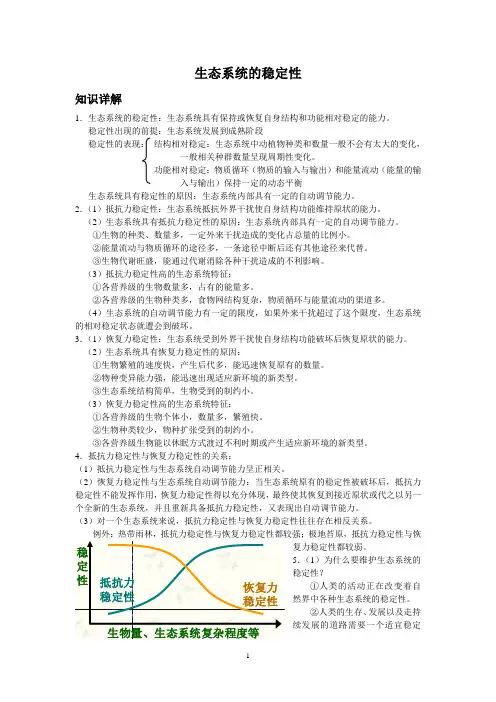

3、生态系统稳定性的关系:一般可表示如右:4、生态系统的稳定是系统内部自我调整的结果,这种自我调整主要是依靠群落内部种间关系及种内斗争来实现的。

〔二〕生态系统的自我调整力量1、负反馈调整〔1〕作用:是生态系统自我调整力量的基础,能使生态系统到达相对平衡。

[来源:学*科*网Z*X*X*K]〔2〕实例:草原上食草动物和植物的数量改变〔3〕结果:抑制和减弱最初发生改变的那种成分改变,从而到达和保持稳态平衡。

生态系统成分食物网自我调整力量越多越冗杂大越少越简洁小2、自我调整力量的大小【思索感悟】反抗力稳定性与恢复力稳定性的关系肯定呈负相关吗?[不肯定。

生态系统的稳定性生态系统稳定性的概念生态系统中的生物有出生和死亡,迁入和迁出;无机环境也在不断变化,因此,生态系统总是在发展变化的。

生态系统发展到一定阶段,它的结构和功能能够保持相对稳定。

生态系统所具有的保持或恢复自身结构和功能相对稳定的能力,叫做生态系统的稳定性。

例如,当气候干旱时,森林中的动植物种类和数量一般不会有太大的变化,这说明森林生态系统具有抵抗气候变化、保持自身相对稳定的能力。

生态系统的稳定性包括抵抗力稳定性和恢复力稳定性等方面。

抵抗力稳定性抵抗力稳定性是指生态系统抵抗外界干扰并使自身的结构和功能保持原状的能力。

比如前面讲到的森林生态系统对气候变化的抵抗能力,就属于抵抗力稳定性。

生态系统之所以具有抵抗力稳定性,是因为生态系统内部具有一定的自动调节能力。

例如,河流受到轻微的污染时,能通过物理沉降、化学分解和微生物的分解,很快消除污染,河流中生物的种类和数量不会受到明显的影响。

再比如在森林中,当害虫数量增加时,食虫鸟类由于食物丰富,数量也会增多,这样害虫种群的增长就会受到抑制。

这些只是用来说明生态系统具有自动调节能力的简化的例子,自然界的实际情况要比这复杂得多。

生态系统的自动调节能力有大有小,因此,抵抗力稳定性有高有低。

一般地说,生态系统的成分越单纯,营养结构越简单,自动调节能力就越小,抵抗力稳定性就越低。

例如,在北极苔原生态系统中(如图),动植物种类稀少,营养结构简单,其中生产者主要是地衣,其他生物大都直接或间接地依靠地衣来维持生活。

假如地衣受到大面积损伤,整个生态系统就会崩溃。

相反,生态系统中各个营养级的生物种类越多,营养结构越复杂,自动调节能力就越大,抵抗力稳定性就越高。

例如,在热带雨林生态系统中(如图),动植物种类繁多,营养结构非常复杂,假如其中的某种植食性动物大量减少,它在食物网中的位置还可以由这个营养级的多种生物来代替,整个生态系统的结构和功能仍然能够维持在相对稳定的状态。

但是,一个生态系统的自动调节能力无论多么强,也总有一定的限度,如果外来干扰超过了这个限度,生态系统的相对稳定状态就会遭到破坏。

生态系统的稳定性知识详解1.生态系统的稳定性:生态系统具有保持或恢复自身结构和功能相对稳定的能力。

稳定性出现的前提:生态系统发展到成熟阶段稳定性的表现:结构相对稳定:生态系统中动植物种类和数量一般不会有太大的变化,一般相关种群数量呈现周期性变化。

功能相对稳定:物质循环(物质的输入与输出)和能量流动(能量的输入与输出)保持一定的动态平衡生态系统具有稳定性的原因:生态系统内部具有一定的自动调节能力。

2.(1)抵抗力稳定性:生态系统抵抗外界干扰使自身结构功能维持原状的能力。

(2)生态系统具有抵抗力稳定性的原因:生态系统内部具有一定的自动调节能力。

①生物的种类、数量多,一定外来干扰造成的变化占总量的比例小。

②能量流动与物质循环的途径多,一条途径中断后还有其他途径来代替。

③生物代谢旺盛,能通过代谢消除各种干扰造成的不利影响。

(3)抵抗力稳定性高的生态系统特征:①各营养级的生物数量多,占有的能量多。

②各营养级的生物种类多,食物网结构复杂,物质循环与能量流动的渠道多。

(4)生态系统的自动调节能力有一定的限度,如果外来干扰超过了这个限度,生态系统的相对稳定状态就遭会到破坏。

3.(1)恢复力稳定性:生态系统受到外界干扰使自身结构功能破坏后恢复原状的能力。

(2)生态系统具有恢复力稳定性的原因:①生物繁殖的速度快,产生后代多,能迅速恢复原有的数量。

②物种变异能力强,能迅速出现适应新环境的新类型。

③生态系统结构简单,生物受到的制约小。

(3)恢复力稳定性高的生态系统特征:①各营养级的生物个体小,数量多,繁殖快。

②生物种类较少,物种扩张受到的制约小。

③各营养级生物能以休眠方式渡过不利时期或产生适应新环境的新类型。

4.抵抗力稳定性与恢复力稳定性的关系:发展以及走持的环境。

(2)怎样来维持生态系统的稳定性?①保持与提高生物的数量,保护生物的多样性,提高生态系统的抵抗力稳定性。

②保护草本、苔藓、地衣等耐性强,繁殖快的小植物和各种小型动物,提高生态系统的恢复力稳定性。

生态系统的稳定性生态系统是由生物体之间的相互关系、环境、物理和化学因素相互作用而形成的一个动态平衡系统。

生态系统的稳定性是指其自我平衡和自我修复的能力,即在受到自然或人为因素的干扰后,能够迅速恢复原有的平衡状态,维持其生态功能和结构不受严重影响的能力。

本文旨在探讨生态系统的稳定性和其维持的重要性。

一、生态系统稳定性的概念生态系统稳定性是指生态系统在遭受外部干扰后,能够自我修复恢复原有的平衡状态的能力。

生态系统稳定性是一种相对的概念,它可以体现在生态系统的各个层次之中。

如果一个生态系统的生态功能和结构在一段时间内没有明显地发生大规模的变化,就可以认为它稳定。

生态系统的稳定性还可以从群落、种群和个体三个方面进行考察,其中群落的稳定性最具代表性。

二、生态系统稳定性的保障生态系统的稳定性取决于许多因素。

其中最重要的是生物多样性。

由于生物体之间的互相作用和相互依赖,生态系统中的生物种类越多,它的稳定性就越高。

这是因为生物多样性保障了生态系统内部的相互作用和相互依赖关系,使得其能够更好地适应外部干扰和变化。

此外,生态系统中的物理和化学因素的平衡和稳定性也非常重要,特别是水、温度、土壤和气候等因素的平衡稳定,它们对于生态系统的稳定性也有着至关重要的作用。

三、生态系统稳定性的重要性生态系统的稳定性对于环境和人类具有非常重要的意义。

一个稳定的生态系统能够提供许多生态服务,包括空气净化、水源地保护、土壤保持、气候调节、自然景观等方面的服务。

此外,生态系统还提供了很多生计和美食资源,对于维持生态经济和农业生产也具有重要的作用。

如果生态系统失去稳定性,就会发生各种生态环境问题,包括气候变化、海洋酸化、物种灭绝、水资源短缺等问题,这些都对人类的生存和发展带来严重的威胁。

四、生态系统稳定性的研究和保护为了保护生态系统的稳定性,需要进行大量的研究和保护工作。

研究生态系统的稳定性可以采用多种研究方法,包括模型模拟、实地调查、长期监测和实验室分析等方法。

生态系统的稳定性生态系统的稳定性是指一个生态系统在遭受外界干扰后,能够保持其功能和结构的恢复能力。

这其中包括生物多样性的维持、物种相互作用的平衡以及对环境变化的适应能力。

一个稳定的生态系统能够抵抗外部压力,保持其健康状态,并且能够提供持续的生态服务。

1. 生态系统的复杂性与稳定性生态系统是由多种不同的物种组成的复杂网络。

这种复杂性提供了一种稳定性的基础。

在一个物种多样性丰富的生态系统中,各个物种之间形成了复杂的相互关系,如食物链和生物间的竞争关系。

这种多样性和相互依存的关系使得生态系统更加稳定,因为某一物种的灭绝或者数量的剧烈波动不会对整个生态系统产生灾难性的影响。

2. 生态系统的恢复能力生态系统的稳定性与其恢复能力密切相关。

当生态系统受到干扰时,其内部机制会通过调节和适应来恢复到一种相对稳定的状态。

例如,当某个物种数量减少时,其他物种可能会填补空缺并承担起相似的生态功能。

这种恢复能力可以维持生态系统的稳定性,并防止环境的恶化。

3. 生态系统的稳定性与生态服务生态系统的稳定性对于人类福祉至关重要,因为它们提供了诸如水源保护、气候调节、土壤保持和生物多样性维持等重要的生态服务。

一个稳定的生态系统能够提供可持续的食物来源、减少自然灾害的发生以及维护人类健康的环境。

因此,保护和提升生态系统的稳定性对于可持续发展至关重要。

4. 扰动对生态系统稳定性的影响扰动是指对生态系统的一种干扰,可以是自然的(例如自然灾害)或人为的(例如入侵物种的引入或环境污染)。

这些扰动可能会打破生态系统的平衡,导致物种灭绝、生态功能丧失和生态系统崩溃。

然而,一个稳定的生态系统通常能够通过回归过程来恢复到原始的稳定状态。

5. 保护和提升生态系统的稳定性保护和提升生态系统的稳定性需要采取综合的管理措施。

首先,保护物种多样性和生态系统的完整性至关重要。

这可以通过建立自然保护区、限制非法捕捞和砍伐以及开展生态恢复项目来实现。

其次,减少人类活动对生态系统的影响也是至关重要的。

生态系统的稳定性生态系统的稳定性是指生态系统在面临各种自然或人为干扰时,保持其结构和功能的能力。

在一个稳定的生态系统中,生物多样性丰富,物种丰度平衡,养分循环良好,能够自然维持和恢复。

稳定的生态系统对于维持地球生命的平衡至关重要。

本文将探讨生态系统的稳定性及其重要性。

一、环境恶化对生态系统稳定性的影响环境恶化是破坏生态系统稳定性的主要原因之一。

例如,森林砍伐导致了栖息地的破坏和物种丧失,水体污染导致水生生物死亡,气候变化引发灾害等。

这些干扰导致了生态系统内部的失衡,破坏了生态系统的稳定性。

二、生物多样性对生态系统稳定性的重要性生物多样性是维持生态系统稳定的重要因素。

一个物种丰富、生物多样性高的生态系统具有更强的稳定性。

生物多样性的丧失对于生态系统功能的维持和恢复造成了严重的打击。

例如,某个环节的物种数量减少,会导致食物链的破裂,进而影响整个生态系统的稳定性。

三、养分循环对生态系统稳定性的意义养分循环是生态系统内部物质的平衡转化过程,对维持生态系统的稳定性起着重要作用。

养分的循环能够满足生物生长的需求,保持生态系统内的物质平衡。

当养分循环受到破坏时,生态系统的稳定性将受到严重威胁。

例如,土壤侵蚀导致养分流失,使得植物生长受限,从而影响整个食物网的稳定性。

四、生态系统的恢复和保护为了保持生态系统的稳定性,我们需要采取措施来恢复和保护生态系统。

首先,加强对环境恶化的防治,减少人为活动对生态系统的干扰。

其次,重视保护和提升生物多样性,保护珍稀濒危物种的栖息地,制定合理的自然保护政策。

此外,加强养分循环的管理,例如合理利用农业废弃物,实施有机农业,减少养分的丢失。

总结:生态系统的稳定性对于维持地球生态平衡至关重要。

环境恶化、生物多样性丧失和养分循环破坏都会影响生态系统的稳定性。

因此,我们需要加强保护与恢复生态系统的工作,保护生物多样性,加强养分循环管理,以实现生态系统的稳定和可持续发展。

只有这样,我们才能确保未来的世代继续享受到良好的生态环境。

生态系统的稳定性生态系统的稳定性指的是一个生态系统在承受外部环境压力下的抵抗力和恢复能力。

一个稳定的生态系统能够保持其内部结构和功能的平衡,同时能够适应和应对外部环境的变化。

生态系统的稳定性是维持地球生物多样性和生态平衡的关键因素之一。

本文将探讨生态系统的稳定性以及影响生态系统稳定性的因素。

首先,生态系统的稳定性依赖于物种的多样性和丰富度。

物种的多样性是指生态系统内物种的种类数量以及它们之间的相对丰富度。

一个物种多样性丰富的生态系统更容易应对环境变化,因为不同的物种在面对压力时具有不同的响应能力。

如果一个生态系统中只有少数物种,并且这些物种之间存在紧密的相互依赖关系,那么一旦某个物种发生灭绝或者发生大规模的变化,将会影响整个生态系统的稳定性。

其次,生态系统的稳定性还与生物之间的相互作用和食物链的结构有关。

在一个稳定的生态系统中,不同物种之间形成了复杂的食物链和食物网。

食物链是描述物种之间依赖关系的一个模型,而食物网涉及到多个食物链的交错。

当生态系统中存在多个不同的食物链时,即使其中部分食物链发生破坏,其他食物链仍然可以维持生态系统的功能。

此外,相互作用也可以是一些物种在资源竞争和捕食行为中达到一种平衡状态。

第三,环境因素的稳定和可预测性也对生态系统的稳定性起着重要作用。

一个稳定的环境条件使得物种能够预测和适应环境变化。

如果环境条件经常变化或者变化过于剧烈,生态系统中的物种可能无法适应而导致崩溃。

另外,环境污染和气候变化等因素也会对生态系统稳定性产生负面影响。

这些变化可能导致物种灭绝、栖息地丧失或者更新其他不稳定的环境因素。

还有人类活动也对生态系统的稳定性产生了重大影响。

过度的采掘、过度捕捞和过度的土地利用会破坏生态系统的结构和功能,进而降低生态系统的稳定性。

例如,清理森林和湿地不仅减少了物种栖息地的数量,还破坏了物种之间的相互作用,从而影响了生态系统的功能。

此外,过度的农业化和化学品使用也会导致环境污染,从而影响生态系统的健康和稳定性。

生态系统稳定性生态系统是由各种生物和非生物要素相互作用而形成的复杂系统。

稳定性是指生态系统在面临外部干扰或内部变化时,能够维持其结构和功能的能力。

生态系统稳定性对于维持生态平衡和保护生物多样性至关重要。

本文将探讨生态系统稳定性的原因和重要性,以及影响生态系统稳定性的因素和可能的保护措施。

稳定性的原因:1. 生物多样性:生态系统中丰富的物种多样性能够提供更多的功能性和生态位,有助于生态系统适应各种环境条件和应对不同压力。

2. 生物相互依赖性:生态系统中各种生物之间存在复杂的相互作用关系,形成了食物网和物质循环网,这种相互依赖性能够增加系统的稳定性。

3. 适应性和弹性:生态系统具备一定的适应性和弹性,能够在面临外部压力时调节内部结构和功能,以保持稳定性。

稳定性的重要性:1. 维持物种多样性:生态系统稳定性可以维持物种多样性,保护珍稀濒危物种,维护生态平衡。

2. 保护生态功能:稳定的生态系统可以提供各种生态功能,如净化水源、保持土壤的肥沃性、调节气候等。

3. 提供人类福祉:生态系统的稳定性对人类健康和福祉有直接影响,如提供食物资源、水源和药物等。

影响生态系统稳定性的因素:1. 气候变化:全球变暖导致气候极端事件增加,如干旱、洪水等,对生态系统的稳定性造成威胁。

2. 森林砍伐:大规模森林砍伐破坏了生态系统的完整性和稳定性,导致生境丧失和物种灭绝。

3. 土地利用变化:过度的城市化和农业扩张对生态系统造成压力,破坏了自然栖息地和生物多样性。

4. 排放和污染物:工业和交通排放的废气、废水和污染物对生态系统造成直接损害,降低其稳定性。

保护生态系统稳定性的措施:1. 生态保护区建设:设立生态保护区,保护重要的生态系统,限制人类干扰和开发活动。

2. 促进可持续发展:采取可持续的土地利用和资源开发方式,平衡经济增长和生态环境保护之间的关系。

3. 强化环境管理:建立严格的环境法规和监管机制,加强对排放和污染物的控制和治理。

生态系统的稳定性

一、教学目标

1、阐明生态系统的自我调节能力。

2、举例说明抵抗力稳定性和恢复力稳定性。

3、阐述提高生态系统稳定性的措施

4、设计并制作生态缸,观察其稳定性

5、认同生态系统稳定性的重要性,关注人类活动对生态系统稳定性的影响。

重点:阐明生态系统的自我调节能力。

难点:抵抗力稳定性和恢复力稳定性的概念。

二、知识结构

概念:

抵抗力稳定性

生态系统的稳定性原因类型:

恢复力稳定性

提高生态系统稳定性措施

三、自主学习

四、合作探究

【例1】有什么措施能提高一个生态系统的抵抗力稳定性( )

A.减少捕食者和寄生生物数量

B.使生产者和消费者的数量保持平衡

C.适当增加物种的数目

D.限制一个演替过程

【分析】生态系统的抵抗力稳定性与物种数目的多少呈正比关系,即物种数目越多,生态系统的抵抗力稳定性越高,这是因为物种数目越多,生态系统中的能流路径和物质循环的渠道就越多,每个物种所起的作用就越小,部分物种的消失或绝灭对整个生态系统稳定性的冲击就越小,也就是生态系统的抗干扰能力就越强。

【例2】下列生态系统中,最容易退化的是( )

A.农田生态系统B.湖泊生态系统C.草原生态系统D.淡水生态系统

【分析】与自然生态系统相比,A这种人工生态系统生物种类单一,营养结构简单,

自动调节能力弱,稳定性差,所以最容易退化。

【例3】关于生态系统稳定性的说法错误的是( )

A.恢复力稳定性和抵抗力稳定性成负相关

B.并不是所有生态系统都具有恢复力稳定性

C.外界干扰刚产生时,主要是抵抗力稳定性起作用

D.生态系统中,生物个体数目的多少并不能说明其稳定性大小

【分析】生态系统的稳定性包括两个方面:恢复力稳定性和抵抗力稳定性;二者成负相关关系;抵抗力稳定性是指抵抗外界干扰的能力,恢复力稳定性是指破坏后重建的能力;生态系统的稳定性主要决定于生物的种类多少。

五、评价反馈

1.农业生态系统比自然生态系统恢复力稳定性高的原因是()

A.人为的作用非常突出

B.需要不断地播种、施肥、灌溉、田间管理等人类劳动

C.种植的植物种类少,营养结构简单

D.其产品运输到系统以外

2.生态系统的抵抗力稳定性与恢复力稳定性的关系是。

()

A.抵抗力稳定性较低的生态系统,恢复力稳定性就较低

B.自动调节能力较大的生态系统,恢复力稳定性就较高

C.抵抗力稳定性与恢复力稳定性之间往往存在着相反的关系

D.无法确定。