专题生态系统的稳定性

- 格式:doc

- 大小:92.00 KB

- 文档页数:8

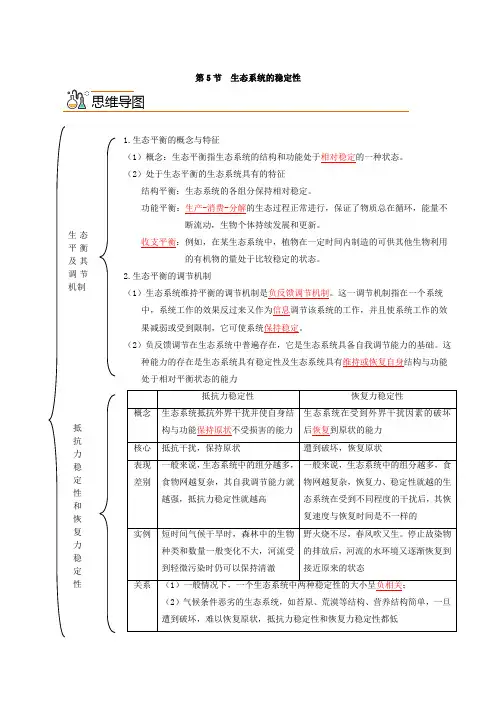

第5节 生态系统的稳定性 1.生态平衡的概念与特征 (1)概念:生态平衡指生态系统的结构和功能处于相对稳定的一种状态。

(2)处于生态平衡的生态系统具有的特征 结构平衡:生态系统的各组分保持相对稳定。

功能平衡:生产-消费-分解的生态过程正常进行,保证了物质总在循环,能量不 断流动,生物个体持续发展和更新。

收支平衡:例如,在某生态系统中,植物在一定时间内制造的可供其他生物利用 的有机物的量处于比较稳定的状态。

2.生态平衡的调节机制 (1)生态系统维持平衡的调节机制是负反馈调节机制。

这一调节机制指在一个系统 中,系统工作的效果反过来又作为信息调节该系统的工作,并且使系统工作的效 果减弱或受到限制,它可使系统保持稳定。

(2)负反馈调节在生态系统中普遍存在,它是生态系统具备自我调节能力的基础。

这 种能力的存在是生态系统具有稳定性及生态系统具有维持或恢复自身结构与功能 处于相对平衡状态的能力 抵抗力稳定性 恢复力稳定性 概念 生态系统抵抗外界干扰并使自身结构与功能保持原状不受损害的能力 生态系统在受到外界干扰因素的破坏后恢复到原状的能力 核心 抵抗干扰,保持原状 遭到破坏,恢复原状 表现差别 一般来说,生态系统中的组分越多,食物网越复杂,其自我调节能力就越强,抵抗力稳定性就越高 一般来说,生态系统中的组分越多,食物网越复杂,恢复力、稳定性就越的生态系统在受到不同程度的干扰后,其恢复速度与恢复时间是不一样的 实例 短时间气候干旱时,森林中的生物种类和数量一般变化不大,河流受到轻微污染时仍可以保持清澈 野火烧不尽,春风吹又生。

停止故染物的排放后,河流的水环境又逐渐恢复到接近原来的状态 关系 (1)一般情况下,一个生态系统中两种稳定性的大小呈负相关;(2)气候条件恶劣的生态系统,如苔原、荒漠等结构、营养结构简单,一旦遭到破坏,难以恢复原状,抵抗力稳定性和恢复力稳定性都低思维导图 抵抗力稳定性和恢复力稳定性 生态平衡及其调节机制1.处于生态平衡的生态系统可以持续不断的满足人类生活所需,能够使人类生产和生活环境保持稳定。

生态系统的稳定性知识详解1.生态系统的稳定性:生态系统具有保持或恢复自身结构和功能相对稳定的能力。

稳定性出现的前提:生态系统发展到成熟阶段稳定性的表现:结构相对稳定:生态系统中动植物种类和数量一般不会有太大的变化,一般相关种群数量呈现周期性变化。

功能相对稳定:物质循环(物质的输入与输出)和能量流动(能量的输入与输出)保持一定的动态平衡生态系统具有稳定性的原因:生态系统内部具有一定的自动调节能力。

2.(1)抵抗力稳定性:生态系统抵抗外界干扰使自身结构功能维持原状的能力。

(2)生态系统具有抵抗力稳定性的原因:生态系统内部具有一定的自动调节能力。

①生物的种类、数量多,一定外来干扰造成的变化占总量的比例小。

②能量流动与物质循环的途径多,一条途径中断后还有其他途径来代替。

③生物代谢旺盛,能通过代谢消除各种干扰造成的不利影响。

(3)抵抗力稳定性高的生态系统特征:①各营养级的生物数量多,占有的能量多。

②各营养级的生物种类多,食物网结构复杂,物质循环与能量流动的渠道多。

(4)生态系统的自动调节能力有一定的限度,如果外来干扰超过了这个限度,生态系统的相对稳定状态就遭会到破坏。

3.(1)恢复力稳定性:生态系统受到外界干扰使自身结构功能破坏后恢复原状的能力。

(2)生态系统具有恢复力稳定性的原因:①生物繁殖的速度快,产生后代多,能迅速恢复原有的数量。

②物种变异能力强,能迅速出现适应新环境的新类型。

③生态系统结构简单,生物受到的制约小。

(3)恢复力稳定性高的生态系统特征:①各营养级的生物个体小,数量多,繁殖快。

②生物种类较少,物种扩张受到的制约小。

③各营养级生物能以休眠方式渡过不利时期或产生适应新环境的新类型。

4.抵抗力稳定性与恢复力稳定性的关系:发展以及走持的环境。

(2)怎样来维持生态系统的稳定性?①保持与提高生物的数量,保护生物的多样性,提高生态系统的抵抗力稳定性。

②保护草本、苔藓、地衣等耐性强,繁殖快的小植物和各种小型动物,提高生态系统的恢复力稳定性。

高考生物专题复习《生态系统的稳定性》真题练习含答案一、选择题1.(2024·四川南江中学高三模拟)下列关于生态系统稳定性的说法,正确的是()A.生态系统稳定性是指生态系统所具有的保持自身结构和功能相对稳定的能力B.生态系统中的负反馈调节只存在生物群落与无机环境之间C.生态系统自我调节能力的大小取决于其营养结构的复杂程度D.森林生态系统的稳定性高于草原生态系统的稳定性2.(2024·济南历城第二中学高三检测)自然灾害和人类活动能破坏自然生态系统,自然生态系统的恢复与重建需要利用恢复生态学的理论和技术。

下列关于生态系统稳定性的叙述,不正确的是()A.控制对生态系统的干扰程度有利于维持生态系统的稳定性B.恢复生态学主要是利用了生物群落演替理论,强调自我调节能力与生物的适应性C.减少捕食者和寄生生物的种类和数量可提高生态系统的稳定性D.生态系统恢复稳定后,群落的物种组成保持动态平衡3.(2024·江苏省前黄高级中学高三模拟)反馈调节是生命系统中最普遍的调节机制,下列有关叙述错误的是()A.干旱时,植物体内脱落酸含量增加,导致叶片气孔大量关闭,不属于反馈调节B.“先增先减者为被捕食者”这一种群数量动态变化与两种群间的反馈调节有关C.“下丘脑—垂体—肾上腺皮质轴”属于激素的分级调节系统,与反馈调节无关D.反馈调节可分为正反馈调节和负反馈调节,负反馈调节是生态系统具有自我调节能力的基础4.研究者设计了一个养猪场废水处理系统,具体流程如图所示。

下列相关叙述错误的是()A.氧化塘中的植物、动物、细菌等全部生物共同构成生物群落B.氧化塘后部种植挺水植物,通过竞争有机物从而抑制藻类生长C.废水不能过量流入氧化塘,因为生态系统的自我调节能力是有限的D.废水流入厌氧池前,加水稀释处理可以防止微生物过度失水而死亡5.(2024·武汉高三模拟)如图为某河流生态系统受到生活污水(含大量有机物)轻度污染后的净化作用示意图。

生态系统的稳定性与可持续发展生态系统是地球上的生命支持系统,对于人类的生存和发展至关重要。

然而,随着人口的增长和经济的发展,生态系统正面临着破坏和威胁。

为了保护地球环境、维护生态平衡,我们必须关注生态系统的稳定性和可持续发展。

一、生态系统的稳定性生态系统的稳定性是指生态系统在自然环境中能够保持相对稳定的能力。

生态系统的稳定性与生态多样性息息相关。

生态多样性是生态系统中各种生物的种类和数量的统称,包括物种多样性、基因多样性和生态系统多样性。

1. 物种多样性:物种多样性是生态系统中各种物种的数量和种类的统计学指标。

物种多样性越高,生态系统越稳定。

因为不同物种在生态系统中扮演不同的角色,相互作用着,维持着生态平衡。

当一种物种灭绝时,可能会导致生态系统其他物种的数量和种类发生变化,破坏生态平衡。

2. 基因多样性:基因多样性是指某一物种内部个体之间基因的差异。

基因多样性的丰富程度对于物种的适应力和生存能力具有重要影响。

良好的基因多样性可以使物种更加适应环境的变化,增强物种的抗击能力。

3. 生态系统多样性:生态系统多样性是指同一地区中不同生态系统的种类和数量。

不同的生态系统互相联系,相互依赖,形成复杂的生态网络。

生态系统多样性能够提供更多的资源和生态服务,增强生态系统的稳定性。

二、可持续发展可持续发展是指在满足当前需求的同时,不破坏环境和资源,以确保后代能够满足自己需求的发展方式。

生态系统的稳定性与可持续发展紧密相关。

1. 生态系统服务:生态系统为人类提供各种资源和服务,如食物、水、空气净化、自然景观等。

可持续发展将重视生态系统的服务功能,合理利用和保护生态资源。

2. 资源的可再生与保护:可持续发展需要保护和合理利用自然资源。

例如,森林是地球上最重要的生态系统之一,能够固定二氧化碳、保护土壤、维持水循环等。

通过森林的可持续经营和植树造林,可以保护森林资源,实现可持续发展。

3. 污染物排放与治理:可持续发展需要控制和减少污染物的排放,保护环境质量。

生态系统的稳定性生态系统是由生物体之间的相互关系、环境、物理和化学因素相互作用而形成的一个动态平衡系统。

生态系统的稳定性是指其自我平衡和自我修复的能力,即在受到自然或人为因素的干扰后,能够迅速恢复原有的平衡状态,维持其生态功能和结构不受严重影响的能力。

本文旨在探讨生态系统的稳定性和其维持的重要性。

一、生态系统稳定性的概念生态系统稳定性是指生态系统在遭受外部干扰后,能够自我修复恢复原有的平衡状态的能力。

生态系统稳定性是一种相对的概念,它可以体现在生态系统的各个层次之中。

如果一个生态系统的生态功能和结构在一段时间内没有明显地发生大规模的变化,就可以认为它稳定。

生态系统的稳定性还可以从群落、种群和个体三个方面进行考察,其中群落的稳定性最具代表性。

二、生态系统稳定性的保障生态系统的稳定性取决于许多因素。

其中最重要的是生物多样性。

由于生物体之间的互相作用和相互依赖,生态系统中的生物种类越多,它的稳定性就越高。

这是因为生物多样性保障了生态系统内部的相互作用和相互依赖关系,使得其能够更好地适应外部干扰和变化。

此外,生态系统中的物理和化学因素的平衡和稳定性也非常重要,特别是水、温度、土壤和气候等因素的平衡稳定,它们对于生态系统的稳定性也有着至关重要的作用。

三、生态系统稳定性的重要性生态系统的稳定性对于环境和人类具有非常重要的意义。

一个稳定的生态系统能够提供许多生态服务,包括空气净化、水源地保护、土壤保持、气候调节、自然景观等方面的服务。

此外,生态系统还提供了很多生计和美食资源,对于维持生态经济和农业生产也具有重要的作用。

如果生态系统失去稳定性,就会发生各种生态环境问题,包括气候变化、海洋酸化、物种灭绝、水资源短缺等问题,这些都对人类的生存和发展带来严重的威胁。

四、生态系统稳定性的研究和保护为了保护生态系统的稳定性,需要进行大量的研究和保护工作。

研究生态系统的稳定性可以采用多种研究方法,包括模型模拟、实地调查、长期监测和实验室分析等方法。

生态系统的稳定性生态系统的稳定性是指一个生态系统在遭受外界干扰后,能够保持其功能和结构的恢复能力。

这其中包括生物多样性的维持、物种相互作用的平衡以及对环境变化的适应能力。

一个稳定的生态系统能够抵抗外部压力,保持其健康状态,并且能够提供持续的生态服务。

1. 生态系统的复杂性与稳定性生态系统是由多种不同的物种组成的复杂网络。

这种复杂性提供了一种稳定性的基础。

在一个物种多样性丰富的生态系统中,各个物种之间形成了复杂的相互关系,如食物链和生物间的竞争关系。

这种多样性和相互依存的关系使得生态系统更加稳定,因为某一物种的灭绝或者数量的剧烈波动不会对整个生态系统产生灾难性的影响。

2. 生态系统的恢复能力生态系统的稳定性与其恢复能力密切相关。

当生态系统受到干扰时,其内部机制会通过调节和适应来恢复到一种相对稳定的状态。

例如,当某个物种数量减少时,其他物种可能会填补空缺并承担起相似的生态功能。

这种恢复能力可以维持生态系统的稳定性,并防止环境的恶化。

3. 生态系统的稳定性与生态服务生态系统的稳定性对于人类福祉至关重要,因为它们提供了诸如水源保护、气候调节、土壤保持和生物多样性维持等重要的生态服务。

一个稳定的生态系统能够提供可持续的食物来源、减少自然灾害的发生以及维护人类健康的环境。

因此,保护和提升生态系统的稳定性对于可持续发展至关重要。

4. 扰动对生态系统稳定性的影响扰动是指对生态系统的一种干扰,可以是自然的(例如自然灾害)或人为的(例如入侵物种的引入或环境污染)。

这些扰动可能会打破生态系统的平衡,导致物种灭绝、生态功能丧失和生态系统崩溃。

然而,一个稳定的生态系统通常能够通过回归过程来恢复到原始的稳定状态。

5. 保护和提升生态系统的稳定性保护和提升生态系统的稳定性需要采取综合的管理措施。

首先,保护物种多样性和生态系统的完整性至关重要。

这可以通过建立自然保护区、限制非法捕捞和砍伐以及开展生态恢复项目来实现。

其次,减少人类活动对生态系统的影响也是至关重要的。

生态系统的稳定性与可持续性生态系统是地球上各种生物群落和非生物环境相互作用的综合体。

生态系统的稳定性和可持续性是生态学中的关键概念,它们对于维护地球生态平衡和人类福祉至关重要。

1. 生态系统的稳定性生态系统的稳定性指的是生态系统在面临外部压力和干扰时能够保持其结构和功能的能力。

稳定性是生态系统的关键属性,它反映了生态系统对变化的抵抗力和回复力。

生态系统的稳定性可以从多个方面来衡量:1.1 物种多样性的影响物种多样性是生态系统稳定性的重要指标之一。

生态系统中的不同物种互相依赖和相互作用,通过物种多样性的存在,生态系统能够更好地应对环境变化和承受外部压力。

1.2 生态位的重要性生态位指的是生物种群在一个生态系统中所占据的特定角色。

生态位的分工和互补使得生态系统能够实现资源的高效利用和能量的循环利用,从而提高生态系统的稳定性。

1.3 营养循环和能量流动生态系统中的营养循环和能量流动是维持生态系统平衡的基础。

生态系统内物质和能量的流动需要保持一定的平衡,以维持生态稳定。

2. 生态系统的可持续性生态系统的可持续性意味着生态系统的结构与功能能够长期维持,并且不对环境造成不可逆转的影响。

可持续性是保护生态环境、维持人类健康和实现可持续发展的关键条件。

2.1 自然资源的合理利用生态系统的可持续性需要通过合理利用自然资源来实现。

生态系统提供我们所需的水、食物、材料等资源,通过合理利用这些资源,可以确保生态系统的可持续性。

2.2 生态系统的恢复能力生态系统面临自然和人为干扰时,其恢复能力对于可持续性至关重要。

适当的管理和保护措施可以增强生态系统的恢复能力,使其能够从干扰中迅速恢复。

2.3 社会和经济因素的考虑生态系统的可持续性还需要考虑社会和经济因素。

合理规划和管理生态系统的利用,考虑到当地居民和经济发展的需求,可以实现人类与自然的和谐共生。

3. 生态系统稳定性与可持续性的关系生态系统的稳定性与可持续性是密不可分的。

高中生物知识点归纳生态系统的稳定性

名词:

1、生态系统的稳定性:由于生态系统中生物的迁入,迁出及其它变化使生态系统总是在发展变化的,当生态系统发展到一定阶段时,它的结构和功能能够保持相对稳定,我们就把:生态系统具有保持和恢复自身结构和功能相对稳定的能力,称为生态系统的稳定性。

2、抵抗力稳定性:在生物学上就把生态系统抵抗外界干扰并使自身的结构和功能保持原状的能力,称之为抵抗力稳定性。

3、恢复力稳定性:生态系统在遭到外界干扰因素的破坏以后恢复到原状的能力,叫做恢复力稳定性。

语句:

1、生物圈II号”实验失败说明:生态系统的结构和功能难以像真正的生物圈那样,长期保持相对稳定,具备生态系统的稳定性。

2、生态系统的稳定性就包括抵抗力稳定性和恢复力稳定性等方面。

①抵抗力稳定性的本质是“抵抗干扰、保持原状”;生态系统之所以具有抵抗力稳定性,就是因为生态系统内部具有一定的自动调节能力。

生态系统的成分越单纯,营养结构越简单,自动调节能力越小,抵抗力稳定性越低。

一个生态系统的自动调节能力是有一定限度的,如果外界因素的干扰超过了这个限度,生态系统的相对定状态就会遭到破坏。

3、抵抗力稳定性与恢复力稳定性之间往往存在着相反的关系。

抵抗力稳定性较高的生态系统,恢复力稳定性较低,反之亦然。

4、生物圈是人类生存的唯一环境,而人类活动的干扰正在全球范围内使生态系统偏离稳态,我们要保护并提高生态系统的稳定性。

生态系统的稳定性与保护随着社会的发展和人口的不断增加,生态环境已成为当前社会关注的热点问题之一。

生态系统是维持生态环境平衡的重要组成部分,而生态系统的稳定性则至关重要。

本文将从生态系统的稳定性出发,探讨其保护方式,并对未来展开展望。

一、生态系统的稳定性生态系统的稳定性是指生态系统在自然条件和人类干预的影响下,保持其结构、组成和功能的恢复能力和稳定性。

生态系统的稳定性是由许多因素决定的,其中包括生物多样性、能量流动、营养循环、环境因素等。

生态系统中的物种数量、丰富程度和多样性决定了生态系统的稳定性。

能量流动与物质循环是生态系统维持稳定性的重要条件之一。

环境因素例如土地、水资源、大气等条件对于生态系统的稳定性也有着不可忽视的影响。

生态系统的稳定性对于维护生态环境和生物多样性至关重要。

生态系统的破坏将会导致生物群落的崩溃和全球环境问题的恶化,并严重影响到人类生产和生活。

因此,保护生态系统的稳定性已成为当今社会面临的重要任务之一。

二、生态系统的保护要实现生态系统的保护必须采取综合性的措施。

这些措施主要包括以下几个方面:(一)加强环境保护环境污染是生态系统稳定性的重要影响因素。

要想保护生态系统,必须加强环境保护,减少和清除有害物质污染,防止和减少生态系统的破坏。

要落实生态环境保护的责任,实现污染物排放标准的严格控制,推动少排放、零排放技术的应用。

同时,还要整合赋予生态环境监管机构更多的职权,加强环境监督执法,切实维护生态系统的稳定性。

(二)维持生境多样性维持生境多样性是保护生态系统稳定性的重要措施。

在城市化和工业化过程中合理的土地利用和规划,保护自然状态的多样性和完整性,防止对自然生态环境的过度开发和破坏,是维持生态系统稳定性的基础。

同时,促进土地水资源资源的保护、恢复与合理利用,保障野生动植物生长繁殖的自然环境,维护生态系统的稳定性。

(三)加强生物多样性的保护生物多样性是生态系统稳定性的关键。

要保护生物多样性,就需要建立完善的生物多样性保护制度,引导社会公众追求生态文明,加大对野生濒危动物植物的保护工作。

专题53 生态系统的稳定性【基础回顾】考点内容:生态系统的稳定性要求:Ⅱ考纲解读:1.知道生态系统稳定性的原因2.理解生态系统稳定性的类型和区分3.知道提高生态系统稳定性的措施4.理解抵抗力稳定性和恢复力稳定性的关系考点一、生态系统的稳定性1.概念:生态系统所具有的保持或恢复自身结构和功能相对稳定的能力。

2.原因:生态系统具有一定的自我调节能力。

3.调节基础:负反馈调节。

4.特点:调节能力有一定的限度。

考点二、生态系统的稳定性种类1.抵抗力稳定性:生态系统抵抗外界干扰并使自身的结构与功能保持原状的能力。

2.恢复力稳定性:生态系统在受到外界干扰因素的破坏后恢复到原状的能力。

考点三、提高生态系统稳定性措施1.控制对生态系统干扰的程度,对生态系统的利用应该适度,不应超过生态系统的自我调节能力。

2.对人类利用强度较大的生态系统,应实施相应的物质、能量投入,保证生态系统内部结构与功能的协调。

【技能方法】1.生态系统稳定性的具体表现(1)由下面的图示可得出生态系统在结构上相对稳定。

(2)生物群落的能量输入与输出相对平衡,物质的输入与输出保持相对平衡,可得出生态系统在功能上相对稳定。

2.森林生态系统的自我调节能力实例由以上图示看出:生态系统自我调节的基础是负反馈调节,在生态系统中普遍存在。

3.抵抗力稳定性和恢复力稳定性的关系4.生态系统抵抗力稳定性与自我调节能力的大小关系5.生态系统稳定性易错点(1)对于极地苔原(冻原),由于物种组分单一、结构简单,它的抵抗力稳定性和恢复力稳定性都较低。

(2)生态系统的稳定性主要与生物种类有关,还要考虑生物的个体数量。

(3)生态系统的稳定性不是恒定不变的,因为生态系统的自我调节能力具有一定的限度。

(4)负反馈调节并非破坏生态系统的稳定性,而是使最初发生的那种变化向相反方向发展,使生态系统达到并保持相对稳定。

6.生态系统抵抗力稳定性、恢复力稳定性和总稳定性的关系(1)图中两条虚线之间的部分表示生态系统功能正常的作用范围。

(2)y表示一个外来干扰使之偏离这一范围的大小,偏离的大小可以作为抵抗力稳定性的定量指标,偏离大说明抵抗力稳定性弱;反之,抵抗力稳定性强。

(3)x可以表示恢复到原状态所需的时间,x越大,表示恢复力稳定性越弱;反之,恢复力稳定性越强。

(4)TS表示曲线与正常范围之间所围成的面积,可作为总稳定性的定量指标,这一面积越大,则说明这个生态系统的总稳定性越弱。

【基础达标】1.下列关于生态系统稳定性的叙述,正确的是()A.正确反馈调节是生态系统自我调节能力的基础B.自我调节能力越强的生态系统其恢复力稳定性往往就越弱C.不同生态系统抵抗力稳定性和恢复力稳定性基本相同D.提高生态系统稳定性,就是要禁止对生态系统的干扰和利用【答案】B【解析】抵抗力稳定性和恢复力稳定性呈负相关;负反馈调节是生态系统自我调节能力的基础;自我调节能力越强的生态系统其恢复力稳定性越弱;提高生态系统稳定性,要控制对生态系统干扰的程度,不应超过生态系统的自我调节能力。

2.下列有关生态系统稳定性的叙述,不正确的是()A.生态系统具有自我调节能力,这是生态系统稳定性的基础B.生态系统内部结构与功能的协调,可以提高生态系统的稳定性C.生物多样性对维持生态系统稳定性具有重要作用,体现了其间接价值D.生态系统中的组成成分越多,食物网越复杂,生态系统恢复力稳定性就越强【答案】D【解析】生态系统中的组成成分越多,食物网越复杂,其自我调节能力就越强,抵抗力稳定性就越强,恢复力稳定性就越弱,所以D不正确。

3.若森林地区持续干旱,树木往往会扩展根系的分布空间,以保证获得足够水分,维持生态系统的正常功能。

这反映了森林生态系统()A.恢复力稳定性较强B.抵抗力稳定性较强C.恢复力稳定性较弱D.抵抗力稳定性较弱【答案】B【解析】由题干分析可知,森林生态系统中树木在干旱环境下通过扩展根系的分布空间,以保证获得足够水分,这反映了森林生态系统具有较强的抵抗力稳定性。

4.下列关于生态系统稳定性的叙述,不正确的是()A.在一块牧草地上播种杂草形成杂草地后,其抵抗力稳定性提高B.在一块牧草地上通过管理除去杂草提高牧草的产量后,其抵抗力稳定性提高C.在一块牧草地上栽种乔木形成树林后,其恢复力稳定性下降D.一块弃耕后的牧草地上形成灌木林后,其抵抗力稳定性提高【答案】B【解析】一般来说,生态系统中的生物种类越少,抵抗力稳定性越低,恢复力稳定性越高。

在一块牧草地上通过管理除去杂草提高牧草的产量后,其抵抗力稳定性会降低。

5. 下列实例中,属于恢复力稳定性的是()A.由于乱砍滥伐,长江流域森林面积急剧减小,引发了百年不遇的洪涝灾害B.当天气干旱时,草原生态系统中的动物种类和数量一般不会有太大的变化C.乡村有一个池塘,每天都有人到池边洗东西,可池水依然清澈如故D.一个相对封闭的生态系统中闯入某大型肉食性动物后,生态系统的各成分相互作用,直到恢复为原来的状态【答案】D【解析】判断是否属于恢复力稳定性主要强调两点:遭到破坏,恢复原状。

具备这两个条件的只有D。

【能力提升】1.有些人工林面积大,构成的树种单一,树木年龄和高度比较接近,树冠密集,这种森林被称为“绿色沙漠”。

以下分析不正确的是()A.植物种类单一,无法提供多样的食物或栖息环境,因而动物种类也十分稀少B.密集的树冠遮挡了阳光,使林下缺乏灌木层和地表植被,群落结构简单C.营养结构简单,食物链短,生态系统的稳态容易维持D.生物多样性水平低,缺少天敌对虫害的控制,易爆发虫害【答案】C【解析】人工林植物种类单一,无法提供多样的食物或栖息环境,因而动物种类也十分稀少,A正确;人工林密集的树冠遮挡了阳光,使林下缺乏灌木层和地表植被,群落结构简单,B正确;营养结构简单,食物链短,生态系统抵抗力稳定性差,生态系统的稳态不容易维持,C错误;人工林营养结构简单,生物多样性水平低,易爆发虫害,D正确。

2.下图中的曲线表示某生态系统的总稳定性(抵抗力稳定性与恢复力稳定性之和),图中两条虚线之间的部分表示生态系统功能的正常范围,当受到外界干扰时就偏离正常范围,偏离值为T时,生态系统遭到破坏后恢复到正常范围所需的时间为S。

TS 表示曲线与正常范围之间围成的面积,可作为总稳定性的定量指标。

依图判断下列说法错误的是()A.相同干扰,T值越大,表示生态系统的抵抗力稳定性越小B.S值越大,表示一个生态系统的恢复力稳定性越大C.在一定干扰范围内,TS值越大,表示一个生态系统的总稳定性越低D.热带雨林生态系统和草原生态系统如果有同样的T值,则所受干扰程度一定不同【答案】B【解析】抵抗力稳定性是指生态系统抵抗外界干扰并使自身的结构和功能保持原状的能力,所以抵抗力稳定性越大,受到相同程度的外界干扰时偏离正常范围的距离即图示的T值就越小,反之,T值就越大,故A项正确;恢复力稳定性是指生态系统在遭到外界干扰因素的破坏后恢复到原状的能力,所以恢复力稳定性越大,遭到外界干扰因素的破坏后恢复到原状的时间就越短,即图示中S的距离越短,故B项错误;由于TS值越大,就意味着T值和S值均大,所以抵抗力稳定性和恢复力稳力性就越小,故C项正确;由于热带雨林生态系统的抵抗力稳定性大于草原生态系统的抵抗力稳定性,若所受干扰程度相同,则热带雨林生态系统的T值要小于草原生态系统的T值,若有相同的T值,则热带雨林生态系统所受的干扰程度肯定大于草原生态系统,故D项正确。

3.下列曲线表示四个不同的自然生态系统在受到同等程度的外来干扰后,初级消费者数量的变化情况,其中抵抗力稳定性最高的生态系统是()【答案】C【解析】受到干扰后,种群数量波动范围小的生态系统的抵抗力稳定性强。

4.如图为一个密闭生态缸处于良性状态的碳循环模式图,下列有关分析不正确的是()A.行为信息在无机环境和异养生物①之间可进行单向或双向传递B.三种生物的成分自左向右依次分别代表生产者、消费者和分解者C.生态缸需要放置在一个有适宜散射光的位置才能正常运转D.可通过观察自养生物等成分的生活状况来判断生态缸是否处于稳定状态【答案】A【解析】行为信息只存在于生物与生物之间;生态缸需要有能量的输入才能维持正常的运转,因此需要适宜的光照,但不能放在直射光的环境中;若自养生物等成分能正常生活,说明生态缸处于稳定状态。

5.生态系统的一个重要特点是它常常趋向于稳态。

图甲表示载畜量对草原中生产者的净生产量的影响(净生产量即生产者光合作用制造的有机物总量与自身呼吸消耗量的差值)。

图乙表示生殖数量或死亡数量与种群大小的关系。

下列说法错误的是()A.由图甲可知,C点以后生态系统的稳态将受到破坏B.由图甲可知,适量的放牧不会破坏草原生态系统的稳态C.由图乙可知,F点时种群的年龄组成为衰退型D.由图乙可知,F点表示该环境所能维持的种群最大数量【答案】C【解析】由图甲可知,C点以后随载畜量的增加,生产者的净生产量将低于未载畜时生产者的净生产量,A正确;载畜量在A~C之间时生产者的净生产量都不低于未载畜时生产者的净生产量,B正确;图乙中,F点时出生率和死亡率相当,故F点时种群的年龄组成为稳定型,C错误;F点时出生率和死亡率相当,种群达到最大数量,D 正确。

【终极闯关】1.(2015届江苏四市高三调研)下列关于生态系统结构、功能以及稳定性的叙述,正确的是()A.生态系统中的生产者都属于能量金字塔的同一营养级B.稳定的生态系统如没有物质和能量的输入也能维持稳定C.生态系统中的信息传递对所有捕食者来说都是有利的D.一个越不容易被破坏的生态系统一旦破坏后恢复起来越容易【答案】A【解析】各个生态系统的生产者都含有能量最多,都属于能量金字塔的同一营养级,A 正确;生态系统的物质可以循环利用,但是能量流动是单向的,所以稳定的生态系统如没有物质输入也能维持稳定,但是没有能量的输入,就难以维持稳定,B错误;生态系统中的信息传递对所有捕食者来说不一定都是有利的,比如说警戒色就是为了吓退捕食者,C错误;一个越不容易被破坏的生态系统一旦破坏后恢复起来越困难,比如森林生态系统,D错误。

2.(2014届宁夏银川一中高三模拟)以下不属于反馈调节的是()A.水体遭受污染后生物大量死亡进一步导致水体污染加重B.机体再次感染SARS病毒时,迅速产生更多的效应淋巴细胞C.草原上蛇与鼠的数量通过捕食和被捕食保持相对稳定D.胎儿分娩时刺激缩宫素的释放,缩宫素浓度升高进一步刺激子宫收缩【答案】B【解析】依据反馈调节的定义知水体遭受污染后生物大量死亡进一步导致水体污染加重为正反馈调节;:调节是系统调节的结果作为信息分子来调节该系统的工作,再次感染SARS病毒不属于系统调节的结果,因此机体再次感染SARS病毒时迅速产生更多的效应淋巴细胞不是反馈调节;草原上蛇与鼠的数量通过捕食和被捕食保持相对稳定是负反馈调节:蛇数量增加→鼠数量减少→蛇数量减少→鼠数量增加→蛇数量增加→鼠数量减少;胎儿分娩时刺激缩宫素的释放,缩宫素浓度升高进一步刺激子宫收缩是正反馈调节。