B热平衡图

- 格式:pdf

- 大小:88.11 KB

- 文档页数:10

热力学第零定律、温度1. 热力学第零定律热力学第零定律是有关热平衡的基本公理。

根据这条定律可以引出温度的概念。

现在,我们从考察热平衡现象入手来说明这个问题。

当一个单相系统与环境之间只有一种形式的功作用〈这样假定纯粹是为了讨论的方便〉,例如只有体积变化功、电功或磁功等之一时,经验表明,只要两个独立的热力学参数便可以完全地确定它的状态。

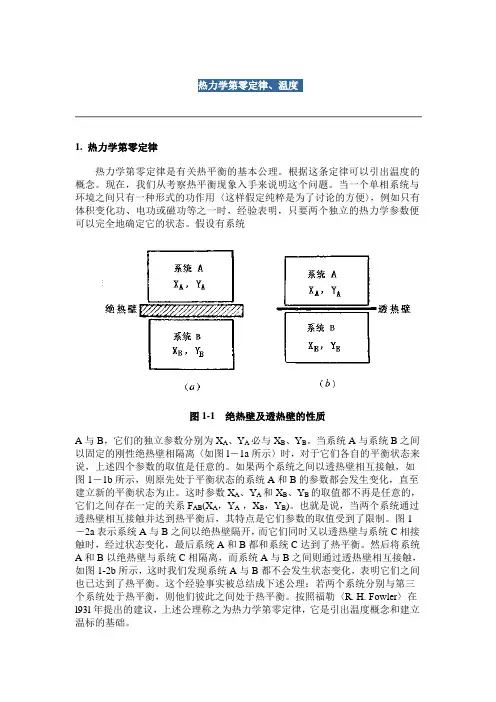

假设有系统图1-1 绝热壁及透热壁的性质A与B,它们的独立参数分别为X A、Y A必与X B、Y B。

当系统A与系统B之间以固定的刚性绝热壁相隔离〈如图l-1a所示〉时,对于它们各自的平衡状态来说,上述四个参数的取值是任意的。

如果两个系统之间以透热壁相互接触,如图1-1b所示,则原先处于平衡状态的系统A和B的参数都会发生变化,直至建立新的平衡状态为止。

这时参数X A、Y A和X B、Y B的取值都不再是任意的,它们之间存在一定的关系F AB(X A,Y A ,X B,Y B)。

也就是说,当两个系统通过透热壁相互接触并达到热平衡后,其特点是它们参数的取值受到了限制。

图1-2a表示系统A与B之间以绝热壁隔开,而它们同时又以透热壁与系统C相接触时,经过状态变化,最后系统A和B都和系统C达到了热平衡。

然后将系统A和B以绝热壁与系统C相隔离,而系统A与B之间则通过透热壁相互接触,如图1-2b所示,这时我们发现系统A与B都不会发生状态变化,表明它们之间也已达到了热平衡。

这个经验事实被总结成下述公理:若两个系统分别与第三个系统处于热平衡,则他们彼此之间处于热平衡。

按照福勒〈R. H. Fowler〉在l93l年提出的建议,上述公理称之为热力学第零定律,它是引出温度概念和建立温标的基础。

图1-2 热力学第零定律示意图2. 温度当系统A与C处于热平衡时,它们参数间的限制关系为F AC(X A,Y A,X C,Y C)=0(1-1)同样,若系统B与系统C也处于热平衡,则有F BC(X B,Y B,X C,Y C)=0 (1-2)将这两个关系写成Y C的显式,可得Y C=f AC(X A,,X C) (1-3)及Y C=f BC(X B,X B,X C) (1-4)将式(1-3)与式(1-4)合并,消去变量Y C,得f AC(X A,X B,X C)= f BC(X B,Y B,X C)(1-5)根据热力学第零定律,当系统A和系统B分别与系统C处于热平衡时,它们之间也处于热平衡,因此有F AB(X A,Y A,X B,Y B)=0 (1-6)方程(1-5)与(l-6)描述的是同一个现象,因而应该是等同的,但后者没有包含参数只能取以下形式:X C。

B值是热敏电阻器的材料常数,即热敏电阻器的芯片(一种半导体陶瓷)在经过高温烧结后,形成具有一定电阻率的材料,每种配方和烧结温度下只有一个B 值,所以种之为材料常数。

B值可以通过测量在25摄氏度和50摄氏度(或85摄氏度)时的电阻值后进行计算。

B值与产品电阻温度系数正相关,也就是说B值越大,其电阻温度系数也就越大。

温度系数就是指温度每升高1度,电阻值的变化率。

采用以下公式可以将B 值换算成电阻温度系数:电阻温度系数=B值/T^2 (T为要换算的点绝对温度值)NTC热敏电阻器的B值一般在2000K-6000K之间,不能简单地说B值是越大越好还是越小越好,要看你用在什么地方。

一般来说,作为温度测量、温度补偿以及抑制浪涌电阻用的产品,同样条件下是B值大点好。

因为随着温度的变化,B值大的产品其电阻值变化更大,也就是说更灵敏。

RT1 :温度 T1 ( K )时的零功率电阻值。

RT2 :温度 T2 ( K )时的零功率电阻值。

T1、T2 :两个被指定的温度( K )。

温度传感器选用指南选择温度传感器比选择其它类型的传感器所需要考虑的内容更多。

首先,必须选择传感器的结构,使敏感元件的规定的测量时间之内达到所测流体或被测表面的温度。

温度传感器的输出仅仅是敏感元件的温度。

实际上,要确保传感器指示的温度即为所测对象的温度,常常是很困难的。

在大多数情况下,对温度传感器的选用,需考虑以下几个方面的问题:(1)被测对象的温度是否需记录、报警和自动控制,是否需要远距离测量和传送。

(2)测温范围的大小和精度要求。

(3)测温元件大小是否适当。

(4)在被测对象温度随时间变化的场合,测温元件的滞后能否适应测温要求。

(5)被测对象的环境条件对测温元件是否有损害。

(6)价格如何,使用是否方便。

容器中的流体温度一般用热电偶或热电阻探头测量,但当整个系统的使用寿命比探头的预计使用寿命长得多时,或者预计会相当频繁地拆卸出探头以校准或维修却不能在容器上开口时,可在容器壁上安装永久性的热电偶套管。

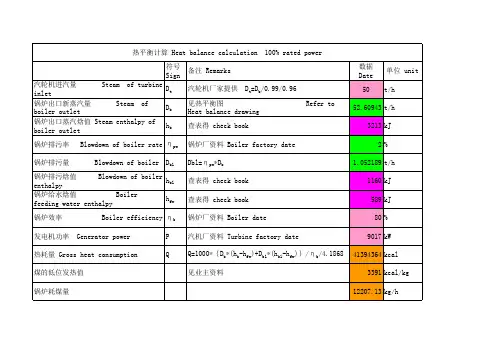

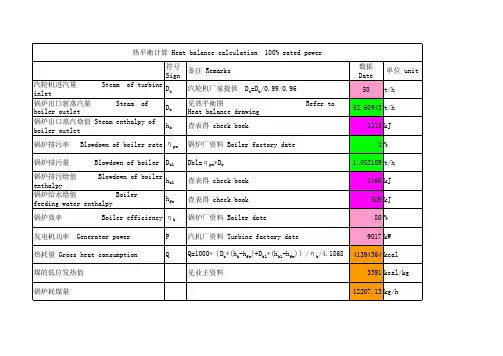

附表:热平衡计算(1#窑)计算基准:基准温度 0℃基准质量 1小时进入系统的物料 进窑到出窑时间为18h热平衡示意图如下:热平衡框图热收入: 热支出:制品带入显热:Q 1 产品带出显热:Q 3棚板、立柱带入显热:Q 2 棚板、立柱带出显热:Q 4 燃料带入的化学显热:Q f 窑顶、窑墙散热:Q 5 助燃空气带入显热:Q a 窑车积蓄和散失之热:Q 6 从预热带不严密处漏入空气带入显热:Q b 物化反应耗热:Q 7 气幕带入显热:Q o / 其他热损失:Q 8 Q a +Q b =Qo 1. 热收入项目1.1 制品带入显热Q 1每小时入窑湿制品质量G 0=28.3 Kg/件×12.77件/车×4.2车/时8.4100100 /(1-0.01) =1611㎏/h (1%体进窑水分)入窑制品温度t1=40℃,此时制品的比热C1=0.92 kJ/(㎏•℃)则:Q1= G0×C1×t1=1611㎏/h×0.92 kJ/(㎏•℃)×40℃=59284.8 (kJ/h)1.2 棚板、立柱带入显热Q2每小时入窑棚板、立柱质量G b=300×4.2=1260 kg/h(每辆窑车的火道支柱,横梁,支柱,硅板以及棚板共重约300 kg)入窑棚板、立柱温度t1=40℃,则此时棚板、立柱的比热C1=0.851 kJ/(kg•℃)则:Q2=G b×C2×t2=1260 kg/h×0.851 kJ/(kg•℃)×40℃=42890.4(kJ/h)1.3 燃料带入的化学显热Q fQ d=36000 kJ/ Nm3(天然气热值)入窑天然气温度:t f=20℃,此时天然气平均比热c f=1.56 kJ/(Nm3·℃)设每小时消耗的燃料量为Xm3/h则:Q f=x(Q d+c f×t f)=x(36000+1.56×20)=36031.2 x (kJ/h)1.4 助燃空气带入显热Q a全部助燃空气作为一次空气与燃气配比,燃料燃烧所需实际空气量求得:V a=8.568x Nm3/ Nm3助燃空气温度t a=20℃,此时空气平均比热c a=1.30 kJ/(Nm3·℃)则:Q a= V a×c a×t a =8.568x×1.30×20=222.768x (kJ/h)1.5 从预热带不严密处漏入空气带入显热Q b取预热带烟气中的空气过剩系数a g=2.5,已求单位体积理论空气量V a0=8.16 Nm3/ Nm3烧成带燃料燃烧时空气过剩系数a f=1.05。

专题15 热平衡方程一、热平衡方程1.对于一个与外界没有热交换的系统,一个物体放热,另一个物体吸热,且Q吸= Q放当物体温度相同时,热交换停止。

据此我们可以列出热平衡方程。

(1)高温物体放热公式:Q放=c1m1(t01-t)(2)低温物体吸热公式:Q吸=c2m2(t-t02)2.热平衡方程思想拓展高温物体和低温物体混合达到热平衡时,高温物体温度降低放出的热量等于低温物体温度升高吸收的热量。

这时Q放=c1m1(t01-t),Q吸=c2m2(t-t02)。

燃料完全燃烧放出的热量等于另外物体吸收的热量。

这时Q放=qm1,或者Q放=qV,Q吸=cm2(t-t0)。

电热器通电流放出的热量等于另外物体吸收的热量,这时Q放=I2Rt(焦耳定律公式),Q吸=cm(t-t0)。

利用热平衡方程可以求解很多问题,有时结合比例式,解题更简单。

3.比热容(1)定义:我们把单位质量的某种物质温度升高(或者降低)1℃所吸收(或者放出)的热量叫做这种物质的比热容,简称比热。

符号:c。

(2)公式:Q cm t =⋅∆(3)常用单位:焦耳/(千克· ℃)(4)符号:J/(kg · ℃)(5)读作焦耳每千克摄氏度(6)同种物质来讲,比热容是一个确定的数值(相等的),跟物体质量的大小,温度改变的多少,物体的形状、体积、位置等无关,它仅与物质的种类和状态有关。

对不同物质来讲,比热容一般是不相同的。

(7)记住水的比热容:c水=4.2×103J/(kg·℃),物理意义为:1kg的水温度升高(或降低)1℃,吸收(或放出)的热量为4.2×103J。

因为水的比热容较大,所以水常用来调节气温、取暖、作冷却剂、散热等。

4.燃料完全燃烧放出热量(1)燃料完全燃烧释放出的热量公式为:Q放=mq。

专题学啥(2)气体燃料完全燃烧释放出的热量公式也可为:Q放=qV。

推导过程如下:说明:①中的公式对固体、液体、气体、均适用。