中国经济地理第二章中国农业地理汇总

- 格式:ppt

- 大小:6.52 MB

- 文档页数:54

影响农业生产的主要区位因素:

自然条件①气(光照、降水、热量、昼夜温差)②地

③水

④土(肥力、厚薄、性质)

⑤病虫害 → 自然灾害

社会经济条件市场、政策、交通、科技、劳动力

其它(如地价、资金、开发历史-种植经验、饮食习惯等)

(寒潮、霜冻、台风、洪涝、春旱、

伏旱等)

中国温度带的分布

几种特色农业绿洲农业

河谷农业

坝子农业

灌溉农业

基塘农业

立体农业

主要粮食作物主要经济作物

粮食作物油料作物糖料作物纤维作物饮料作物水果

水稻小麦玉米油菜

花生

大豆

甘蔗

甜菜

棉花

麻类作物

茶叶

咖啡

可可

柑橘

苹果

西瓜

(雨热同期)

暖温带:冬小麦

生长周期比较长

油菜:

喜温、喜湿

花生:

喜温、干燥

砂质土壤

生长周期长

耐盐碱、干旱

生长周期短

喜湿、好光

生长后期不喜水

茶树具有喜酸怕碱、喜光怕晒、喜暖怕寒、喜湿怕涝等特征。

土壤宜为酸性的红壤;

降水充沛,云雾天气多;

年温差小、昼夜温差大;

地形以丘陵为主,利于排水。

农耕区畜牧业。

中国的农业一“土地奉献”的产业(1)概念:利用动物、植物等生物的生长发育规律,通过人工培育来获得产品的各部门,统称为农业。

(2)主要部门:依据劳动对象的不同,分为种植业、林业、畜牧业、渔业、副业五个部门。

二中国农业的发展(1)新中成立以来,中国农业发展较快。

(2)中国农业生产的地区分布趋于合理。

(3)农业科学技术大量用于农业生产中,提高劳动生产率、增加农产品产量、改善农产品品质、延长农产品的储存时间、改变农产品的消费格局。

三影响农业布局的因素1. 自然因素:主要从气候(光照、热量、日较差、降水等)、水源、地形(平坦的地形对种植业发展有利)、土壤(肥力、酸碱、厚度、质地)。

2. 社会经济因素:交通、技术、市场、劳动力、偏好、政策、历史、工农业基础、产值与地价等。

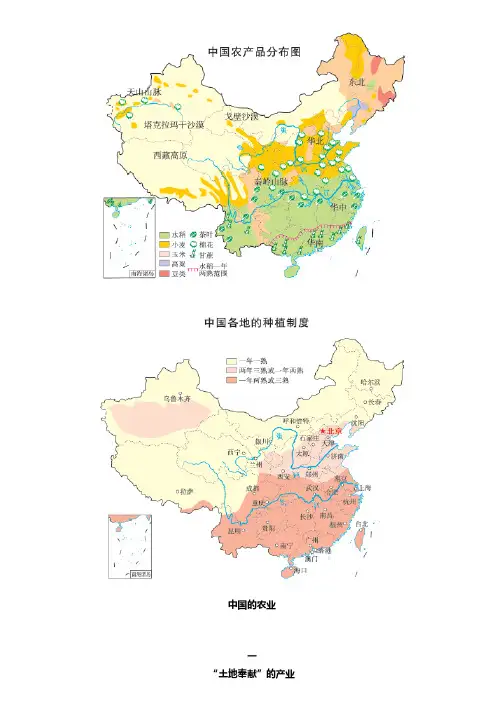

四种植业1. 主要粮食作物(1)水稻:喜温喜湿。

主要集中分布在南方地区,长江以北是单季稻,以南是双季稻,甚至三季稻(海南)。

北方也有零星的分布,如东北的长白山区、华北的天津等地。

双季稻,就是一年中种一季早稻再种一季晚稻。

五月中下旬开始插种早稻秧,到七月中下旬时收割早稻,然后紧跟着翻耕水田、插种晚稻秧苗,要赶在农历立秋前插种完毕,到11月时收割晚稻,赶在降霜前完成收割。

单季稻在每年六月中下旬到七月初插秧,十月中下旬开始收割。

单季稻每亩产量要比双季稻的一季高,但总量比双季稻低好多。

(2)小麦:耐寒、耐旱,适应性强,分布广,集中分布在北方地区,秦岭—淮河至古长城主要种植冬小麦(冬小麦是稍暖的地方种的,秋季播种,春末夏初收;冬小麦生长周期较长,且不同地区生长周期差异较大,中国南方冬麦区为120天,北方冬麦区为270天以上,西南部高海拔地区可达330天以上),而古长城以北地区主要种植春小麦(春小麦分布冬季很冷的地方,因为冬季太冷,不能播种,所以在开春后才种,称为春小麦;当年夏、秋收获,春小麦生育期短,通常为80-120天)。

(3)玉米:喜高温、需水较多,适宜疏松的土壤;分布广,云贵高原、四川盆地周围的丘陵地区、河北和东北等地,东北中部的松嫩平原形成我国的“玉米带”。

高二地理中国农业知识点中国农业是世界上最为重要的农业之一,拥有丰富的农业资源和独特的农业发展模式。

本文将从地理的角度出发,简要介绍中国农业的主要知识点。

一、农业资源中国拥有广阔的耕地面积和丰富的水资源,为农业发展提供了良好的天然条件。

在耕地分布上,东部沿海地区和长江流域是中国的主要粮食生产地带;在水资源方面,长江、黄河和珠江等大河流域是重要的灌溉区。

二、农业生产方式1.传统农业中国自古以来就采取了小农经营的传统农业模式。

这种模式以家庭农场和农民个体为基本单位,种植、养殖和农业劳动力的配置主要由家庭自行决策。

2.现代农业随着农村经济体制改革和农业现代化的推进,中国正逐渐转向现代农业体系。

现代农业注重大规模、规范化、高效益的农业生产,通过科技手段提高农产品质量和产量。

三、农作物种植1.粮食作物粮食作物是中国农业的重要组成部分,主要包括稻谷、小麦、玉米等。

稻谷主要产于江南地区,小麦主要分布在黄淮海平原,而玉米主要种植在东北地区。

2.经济作物经济作物是指商业价值较高的农作物,如棉花、油料作物、茶叶、糖料作物等。

这些作物的种植区域比较广泛,但以长江流域和华南地区的种植较为集中。

四、农牧业畜牧1.畜牧业中国是世界上最大的肉类生产和消费国之一。

畜牧业主要包括猪肉、牛肉、羊肉等养殖业。

猪肉产业主要分布在长江流域和东南沿海地区,牛肉主要集中在西南地区,而羊肉则以北方草原地区为主。

2.渔业中国是世界上最大的渔业国之一,拥有广大的渔场资源和世界上最大的渔业生产体系。

渔业以海水养殖和捕捞为主,分布在东海、南海等沿海地区。

五、农业发展挑战与现状1.农田面积减少随着城市化进程的加速和工业用地的扩张,中国的农田面积逐渐减少,这对农业发展带来了一定的压力。

2.环境污染农业生产过程中的农药使用、水土流失等问题对环境造成了一定的污染,需要加强环境保护,推动绿色农业发展。

3.农村劳动力流失随着城市生活水平的提高,农村劳动力流失严重,导致农业生产力下降,需要加强农业人才培养和农村经济发展。

中国农业地理中国是一个农业大国,农业在国家经济和人民生活中扮演着重要的角色。

中国的农业地理因地域广阔和多样化的气候、土地和地形条件而变化多样。

本文将探讨中国农业地理的特点和挑战。

中国的农业地理可以分为几个主要区域:东部沿海地区、中部平原地区、西南山地地区和西北高原地区。

每个地区有其独特的气候和土地条件,从而决定了种植业和养殖业的类型和规模。

东部沿海地区是中国最发达的农业地区之一。

这个地区温暖湿润,适宜种植水稻、小麦、玉米和蔬菜等作物。

此外,该地区有丰富的水资源和适宜的土壤质量,使得大规模养殖业得以发展,如养殖鱼类和虾类等。

中部平原地区是中国主要的粮食生产区。

这片土地肥沃,适宜种植小麦、玉米、大豆和棉花等作物。

农民在这里实行大规模的现代化农业生产,采用机械化作业和先进的农业技术。

西南山地地区地势崎岖,气候多变。

这里的农业主要集中在山区内的河谷地带。

农民种植水稻、玉米和茶叶等作物,同时养殖家禽和畜牧动物。

这个地区以其独特的农产品而闻名,如云南的普洱茶和四川的牛肉干。

西北高原地区是中国最干旱的地区之一,同时也是畜牧业的重要地区。

农民在这里以养殖动物为主,如绵羊和牛。

他们依靠草原和人工灌溉系统提供的饲料来维持养殖业。

尽管中国农业地理的多样性和潜力,但仍面临一些挑战。

首先,地理条件对种植业和养殖业的发展产生了限制。

例如,西北高原地区的干旱气候限制了农民种植作物的选择,使其更多地依赖畜牧业。

此外,一些地区的气候不稳定,易遭受自然灾害,如洪水和干旱,这给农业生产带来了不确定性。

其次,土地资源有限。

中国是世界上人口最多的国家之一,需要大量的土地来满足日益增长的人口需求。

然而,城市化和工业化的快速发展导致大量农田转为城市和工业用地,农民面临着土地资源不足的问题。

第三,农业生产技术和管理水平不均衡。

虽然中国农业已经取得了显著的进展,采用了机械化作业和现代化农业技术,但不同地区之间的差距仍然存在。

一些地区面临人力资源短缺和技术水平低下的问题,导致农业生产效率低下。

中国农业地理中国是世界上最大的农业国之一,拥有广阔的农业土地和丰富的农业资源。

中国的农业地理包括了辽阔的农田、多样的农作物和独特的农业气候条件。

本文将从不同地区的农业特点、农业发展形势和农业对经济社会的贡献角度探讨中国的农业地理。

一、北方农业特点北方地区主要包括东北平原、黄淮平原和长江中下游平原。

这些地区拥有较为肥沃的土壤和适宜的气候条件,适宜种植大豆、小麦、玉米等作物。

然而,北方地区的农业发展面临着水资源不足和土地退化等问题。

随着经济发展和城市化进程的加快,土地被工业用地和城市建设占用,使得农业用地减少,对农业地理造成了一定的挑战。

二、南方农业特点南方地区主要包括长江中上游、珠江三角洲和西南山区等地。

这些地区拥有充沛的水资源和湿润的气候条件,适宜种植水稻、茶叶、蔬菜等作物。

南方地区的农业受益于丰富的自然资源和现代化农业技术的应用,农作物产量较高且品质优良。

然而,南方地区也面临着水土流失和农业面源污染等环境问题,需要加强农业可持续发展和环境保护。

三、西部农业特点西部地区主要包括青藏高原、新疆、内蒙古等地。

这些地区地势高峻,气候条件严酷,土地资源相对较少,但是拥有广阔的草原和适宜放牧的条件。

西部地区的农业主要以畜牧业为主,牛羊养殖是当地的特色经济产业。

同时,西部地区还积极发展短期作物种植和农牧业一体化发展,提高农民收入和农业综合效益。

四、东部沿海农业特点东部沿海地区主要包括长江三角洲、珠江三角洲等发达地区。

这些地区拥有较为丰富的土地资源和适宜的气候条件,优势农产品以水果、蔬菜、水产等为主。

东部沿海地区的农业发展水平较高,农业科技水平和农业机械化水平较高。

农民收入较高,农产品供应链较为完善,对农产品的加工和流通起到了重要作用。

中国农业地理的发展形势中国正面临着农业产业升级和农村转型升级的挑战。

随着农民人口的减少和农村土地流转的加速,农业生产方式和农业产业结构正在发生改变。

新技术、新模式和新业态不断涌现,推动着农业现代化发展。

中国的农业地理在中国这个拥有悠久农业历史的国家,农业地理扮演着至关重要的角色。

不同地理特征对农业的发展和产出产生了深远影响。

本文将对中国的农业地理进行探讨,包括地域差异、农作物分布和水资源利用等方面。

1. 地域差异中国地域广阔,拥有丰富多样的农业资源。

根据地理特点的不同,中国的农业分为北方农业和南方农业。

北方气候干燥,土地肥沃,主要种植小麦、玉米等粮食作物。

而南方气候湿润,水资源充裕,适宜种植稻米、水稻和茶叶等作物。

2. 农作物分布中国的农作物分布具有显著的地理特征。

东部沿海地区适宜种植稻米、油菜等作物,由于地理和气候条件的优势,这些地区的农作物产量较高。

西南地区山高河谷纵横,海拔差异明显,适宜种植水稻、小麦、玉米等作物。

而西北地区干旱缺水,主要种植麦类作物和棉花。

3. 水资源利用中国的农业发展离不开水资源的合理利用。

由于南方水资源相对较丰富,灌溉农业发展迅速。

南方稻田利用了大量的水源,以满足水稻的灌溉需要。

而北方大部分地区地处干旱气候,由于水资源紧缺,农民采用了节水灌溉技术,如滴灌、喷灌等,以确保农作物的灌溉需要。

4. 土地利用和农业生产中国的土地利用和农业生产也受到地理因素的影响。

在中国,平原地区的农业生产较为发达,土地利用率高。

而山区地势复杂,土地资源有限,农作物种植受到限制,往往以畜牧业为主。

由于中国人口众多,土地资源有限,城镇化进程加速等因素也对农业生产提出了更高的要求和挑战。

总结:中国的农业地理是多样且复杂的,地域差异导致了不同地区农作物的分布和水资源的利用方式的差异。

了解中国的农业地理是农业发展的基础,只有结合地理特点,合理利用资源,才能实现农业的可持续发展,提高农作物产量,保障粮食安全,促进乡村振兴。

中考地理必会知识点:我国的农业

我国的农业

农业的地区分布:

东、西部差异:

西部 400毫米等降水量线东部

种植业畜牧业种植业林业渔业

有灌溉水源的平原、河谷和绿洲内蒙古、新疆、青海、西藏四大牧区

东部半湿润和湿润的平原地区东北、西南的天然林区,东南的人工林区

东部沿海和长江中下游地区南、北方种植业的差异:

地区耕地类型作物熟制(一年几熟)主要作物

粮食作物油料作物糖料作物

秦岭-淮河以北旱地一年一熟、两年三熟、一年两熟小麦花生甜菜

秦岭-淮河以南水田一年两熟、一年三熟水稻油菜甘蔗

三大棉区:

举例说明因地制宜发展农业的必要性:(P102图4.16填充图册P32五)

利用当地(自然条件)的优势,把要发展的农业生产部门或农作物,布局在适宜它本身发展、生长最有利的地区,是“因地制宜”的重要内容之一。

农业生产还受当地(社会经济条件)的制约,这也是发展农业需要充分考虑的因素。

中国经济地理重点总结Mr.孔填空:1分*10,名词解释:3分*5,简答【第二章及以后】6分*7,论述18分、15分。

第一章:略第二章1、我国的经济地理区位优势:·中国疆土大部分位于中纬度,其中处于温带、暖温带和亚热带的幅度最宽,水热条件良好,自然资源物种众多,和其他国土面积较大的国家对比,没有像俄罗斯、加拿大那样有广阔的严寒冻土地区,也不像位于热带中心的巴西和印度尼西亚那样炎热过湿。

·没有“回归线荒漠”现象产生。

季风强盛,利于农业生产发展。

·海陆兼备,邻国众多。

有利于对外经济贸易往来。

·海域辽阔,海域资源丰富。

2、辽阔的疆域对中国产业发展与产业布局的影响?·为社会经济发展提供了广阔的地域空间·为丰富多样的自然资源提供了蕴藏场所·可以为社会经济发展提供较大的回旋余地·地区之间差异较大,国土开发必须因地制宜·人流物流空间跨度大,受地形影响地域经济联系不便·可有效利用的国土空间有限,人地矛盾突出3、国土空间“缩水”中国可持续发展战略研究报告(1999 ):65%的国土面积是山地或丘陵;33%的国土面积是干旱或荒漠地区;17%的国土面积构成了世界屋脊;55%的国土面积不适宜人类的生产生活。

4、中国自然资源总体评价·总量大,人均相对量不足·种类齐全,部分资源质量不高,开发条件不理想·资源分布的空间差异大,配置不甚合理·资源开发强度高,浪费和破坏严重·资源供求压力明显,资源开发利用潜力大5、中国“资源威胁论”与“地大物博”论【论述必出一个】(1)、中国“资源威胁论”@20世纪末至新世纪初出现于欧美国家@ 代表性观点:目前,中国人均所得按购买力平价计算,以年均经济成长率8%计算,到2031年,就会追上美国在2004年3.8万美元的水准,届时全球的“资源枯竭”将更严重。

初二初中地理八年级上册4.2农业知识点详解

第二节农业

1、农业是我国国民经济基础。

包括种植业、林业、畜牧业、渔业等部门。

2、我国农业的地区分布,主要表现为东西部和南北方的差异。

(1)东西差异:

地区农业自然环境

东西差异

(400毫米年降水量线为界)东部种植业湿润半湿润(平原)东北、西南、东

南

林业湿润半湿润(山区)沿海海洋渔业海洋地区

南方淡水渔业河流、湖泊地区

西部畜牧业干旱半干旱(高原山

地)

(2)南北差异:

地区耕地类型熟制主要农作物

北方旱地东北:一年一熟、小麦、甜菜、大豆、玉

米

棉花、花生、温带水果华北:两年三熟、一年两熟

秦岭—淮河

南方水田长江中下游:一年两熟、一年三

熟

水稻、甘蔗、油菜、棉

花

4、我国种植业生产基本是“南稻北麦”、“南甘北甜”的分布格局

5、新疆南部、黄河流域和长江流域是我国三大棉花产区。

6、畜牧业主要分布在西部高原和山地,内蒙古、新疆、青海、西藏是我国四大牧区。

7、发展农业要因地制宜:课本P96图4.13因地制宜发展农业:

8、影响农业发展与分布的条件

自然条件:光照、热量、水分、地形、土壤等。

社会经济条件:与城市和工矿区的距离,市场需求,农业技术装备,农民文化技术水平。

9、改革开放以来,我国走科技强农之路,机械化和专业化水平,生产效率不断提高;依靠科技优势,大力发展高产、优质、高效、生态、安全农业,加快我国从农业大国向农业强国迈进的步伐。