课程设计分组 最新

- 格式:xls

- 大小:17.00 KB

- 文档页数:2

分组教学课程设计案例分析一、课程目标知识目标:1. 学生能理解并掌握本章节所涉及的分组教学的基本概念、原则和方法。

2. 学生能结合课本内容,分析并评价不同分组教学案例的优点和不足。

3. 学生能运用所学知识,针对具体教学场景设计合适的分组教学方案。

技能目标:1. 学生能够运用分组教学策略,提高课堂互动和参与度,提升学习效果。

2. 学生能够通过小组合作,提高沟通、协作和解决问题的能力。

3. 学生能够运用批判性思维,对分组教学案例进行深入分析和评价。

情感态度价值观目标:1. 培养学生对分组教学的兴趣和热情,激发主动学习的动力。

2. 培养学生尊重、倾听和关爱同伴的良好品质,形成团结协作的精神。

3. 培养学生勇于探索、不断创新的精神,形成积极向上的学习态度。

课程性质:本课程为实用性课程,以案例分析为主线,结合课本知识,培养学生分组教学设计和实施的能力。

学生特点:学生具备一定的自主学习能力和合作精神,但部分学生对分组教学策略的理解和应用尚需加强。

教学要求:结合课本内容,注重实践操作,提高学生对分组教学的认识和应用能力。

通过案例分析,培养学生批判性思维和解决问题的能力。

在教学过程中,关注学生的情感态度变化,引导他们形成正确的价值观。

将课程目标分解为具体的学习成果,便于教学设计和评估。

二、教学内容本章节教学内容主要包括以下三个方面:1. 分组教学的基本理论- 课本章节:第一章 分组教学概述- 内容列举:分组教学的定义、类型、原则及作用。

2. 分组教学案例分析- 课本章节:第二章 分组教学实践案例- 内容列举:国内外分组教学成功案例及启示,包括小学、初中、高中各阶段的分组教学实例。

3. 分组教学方案设计- 课本章节:第三章 分组教学方案设计- 内容列举:分组教学方案设计的方法、步骤和注意事项,以及针对不同学科和教学场景的设计策略。

教学大纲安排:第一周:学习分组教学基本理论,了解分组教学的定义、类型、原则及作用。

第二周:分析国内外分组教学案例,总结优点和不足,提炼启示。

大学小组课程设计模板一、课程目标知识目标:1. 学生能掌握课程核心概念,理解学科基本原理,并能够运用到实际情境中。

2. 学生能描述并解释课程相关理论知识,建立起完整的知识框架。

技能目标:1. 学生通过小组讨论、案例分析等形式,培养批判性思维和问题解决能力。

2. 学生能够运用所学知识,独立完成课程相关实践活动,提高团队协作和沟通能力。

情感态度价值观目标:1. 学生在学习过程中培养积极的学习态度,主动探索学科知识,增强自信心。

2. 学生通过课程学习,培养合作精神,尊重他人意见,形成正确的价值观。

3. 学生能够关注社会发展,认识到学科知识在现实生活中的应用,提高社会责任感。

课程性质:本课程注重理论与实践相结合,强调学生的参与和互动,培养学生的综合素质。

学生特点:大学年级学生已具备一定的自主学习能力和批判性思维,喜欢探索新知识,善于合作交流。

教学要求:教师应关注学生的个体差异,提供多样化的教学资源,引导学生主动参与,确保课程目标的实现。

同时,注重过程评价,及时反馈学生的学习成果,调整教学策略。

二、教学内容本课程依据课程目标,结合教材内容,进行以下组织和安排:1. 理论知识学习:涵盖教材第一章至第三章,主要包括学科基本概念、原理及其应用。

重点讲解关键知识点,通过实例分析,帮助学生深入理解理论知识。

2. 实践活动:结合教材第四章,设计小组讨论、案例分析等环节,让学生在实践中运用所学知识,提高问题解决能力。

3. 综合应用:依据教材第五章,组织课程项目,要求学生运用所学理论知识,独立完成项目任务,培养团队协作和沟通能力。

具体教学安排如下:1. 第一周:介绍课程目标、教学计划和评估标准,引导学生预习教材第一章。

2. 第二周:讲解第一章内容,组织课堂讨论,布置课后作业。

3. 第三周:讲解第二章内容,进行实例分析,巩固所学知识。

4. 第四周:讲解第三章内容,组织小组讨论,培养学生的批判性思维。

5. 第五周:开展实践活动,结合教材第四章,让学生在实际情境中运用所学知识。

课程设计分工表一、教学目标本课程的教学目标是使学生掌握XX学科的基本概念、原理和方法,能够运用所学知识解决实际问题。

具体分为三个维度:1.知识目标:学生能够准确地掌握XX学科的基本知识和概念,理解其内在联系,并能够运用这些知识进行问题分析和解题。

2.技能目标:学生能够熟练地运用XX学科的方法和技巧,进行问题探究和解决。

例如,能够运用XX方法进行数据分析,能够运用XX技巧进行数学证明等。

3.情感态度价值观目标:学生能够形成积极的学习态度,对XX学科充满兴趣和热情,能够认识到XX学科在生活中的重要性和价值,培养良好的学术素养和科学精神。

二、教学内容根据课程目标,本课程的教学内容主要包括XX学科的基本概念、原理和方法。

具体安排如下:1.第一部分:XX学科的基本概念,包括XX、XX、XX等内容,通过讲解和案例分析使学生掌握这些基本概念。

2.第二部分:XX学科的基本原理,包括XX原理、XX原理、XX原理等内容,通过讲解和问题讨论使学生理解这些基本原理。

3.第三部分:XX学科的方法,包括XX方法、XX方法、XX方法等内容,通过实验和案例分析使学生掌握这些方法。

三、教学方法为了实现教学目标,本课程将采用多种教学方法,包括讲授法、讨论法、案例分析法、实验法等。

具体安排如下:1.讲授法:用于讲解XX学科的基本概念和原理,通过教师的讲解和学生的听讲,使学生掌握这些知识。

2.讨论法:用于探讨XX学科的问题和案例,通过学生的讨论和教师的引导,使学生深入理解这些知识。

3.案例分析法:用于分析XX学科的实例,通过学生的分析和教师的点评,使学生掌握这些方法。

4.实验法:用于验证XX学科的原理,通过学生的实验和教师的指导,使学生掌握这些方法。

四、教学资源为了支持教学内容和教学方法的实施,本课程将选择和准备以下教学资源:1.教材:选用XX教材,作为学生学习的主要参考书,提供系统的知识结构和学习指导。

2.参考书:提供一些XX学科的经典参考书,供学生深入学习和研究。

《数据库课程设计》大作业

数据库课程设计大作业

介绍

本文档旨在详细描述《数据库课程设计》的大作业要求和目标。

通过该大作业,学生将能够实践其在数据库课程中学到的知识和技能,并展示他们的数据建模和数据库设计能力。

背景

- 课程名称:数据库

- 学期:202X年秋季学期

- 课程教师:XXX

大作业要求

- 大作业名称:《数据库课程设计大作业》

- 分组要求:学生将分为若干个小组,每个小组由3-5名成员组成。

- 作业内容:每个小组需要选择一个合适的实际场景,设计一个相关的数据库系统。

该数据库系统需要包含以下内容:- 数据库建模:根据实际场景确定实体、关系和属性,并绘制出ER图。

- 数据库设计:设计数据库表结构,并建立适当的关系。

大作业目标

通过完成《数据库课程设计大作业》,学生将能够:

1. 理解数据库建模和设计的基本概念和原则。

2. 运用所学的知识和技能,设计一个符合实际需求的数据库系统。

3. 熟悉数据库表的创建和关系的建立。

4. 研究使用数据库管理系统来实际操纵数据库。

5. 锻炼团队合作和沟通能力,以完成小组作业。

评分标准

- 数据库建模:20%

- 数据库设计:30%

- 数据库表的创建和关系的建立:30%

- 小组合作和沟通:20%

时间安排

- 作业发布日期:XXXX年X月

- 作业提交截止日期:XXXX年X月

- 评分和反馈发布日期:XXXX年X月

请大家按照要求认真完成大作业,祝各位顺利完成!。

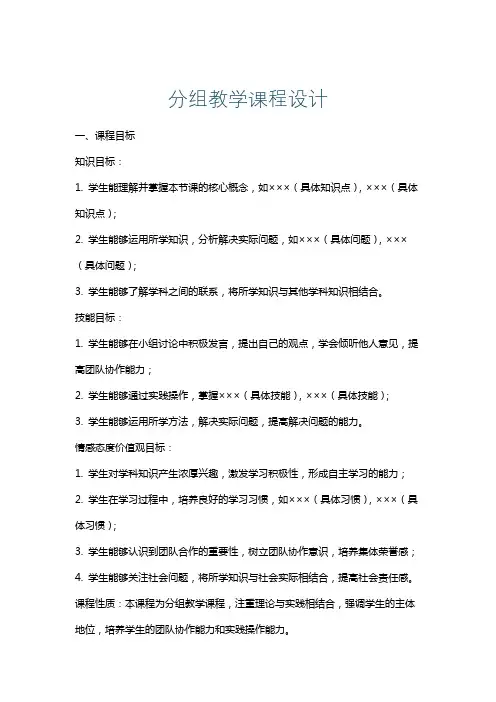

分组教学课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能理解并掌握本节课的核心概念,如×××(具体知识点),×××(具体知识点);2. 学生能够运用所学知识,分析解决实际问题,如×××(具体问题),×××(具体问题);3. 学生能够了解学科之间的联系,将所学知识与其他学科知识相结合。

技能目标:1. 学生能够在小组讨论中积极发言,提出自己的观点,学会倾听他人意见,提高团队协作能力;2. 学生能够通过实践操作,掌握×××(具体技能),×××(具体技能);3. 学生能够运用所学方法,解决实际问题,提高解决问题的能力。

情感态度价值观目标:1. 学生对学科知识产生浓厚兴趣,激发学习积极性,形成自主学习的能力;2. 学生在学习过程中,培养良好的学习习惯,如×××(具体习惯),×××(具体习惯);3. 学生能够认识到团队合作的重要性,树立团队协作意识,培养集体荣誉感;4. 学生能够关注社会问题,将所学知识与社会实际相结合,提高社会责任感。

课程性质:本课程为分组教学课程,注重理论与实践相结合,强调学生的主体地位,培养学生的团队协作能力和实践操作能力。

学生特点:学生具备一定的自主学习能力,对新知识充满好奇心,但在团队合作和实际操作方面有待提高。

教学要求:教师需关注学生的个体差异,引导学生在小组内进行有效讨论,鼓励学生积极参与实践操作,提高学生的综合能力。

在教学过程中,注重知识的内化与拓展,培养学生的情感态度价值观。

通过课程目标的实现,为学生的全面发展奠定基础。

二、教学内容本节课依据课程目标,选择以下教学内容:1. 知识点讲解:×××(具体知识点),×××(具体知识点)。

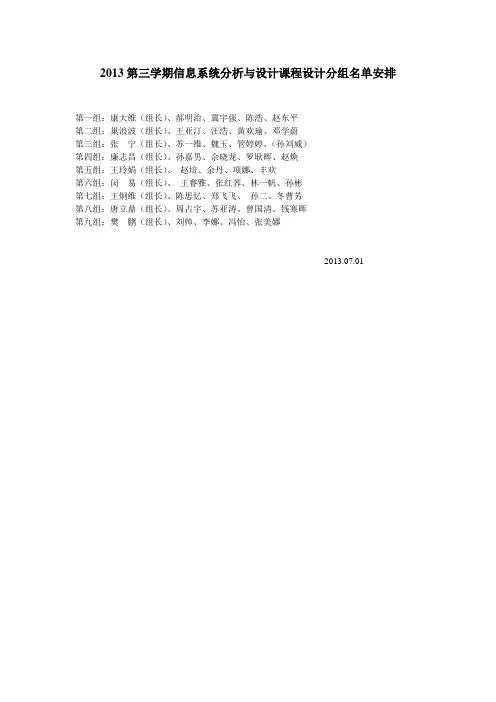

2013第三学期信息系统分析与设计课程设计分组名单安排

第一组:康大维(组长)、郝明治、冀宇强、陈浩、赵东平

第二组:巢浪波(组长)、王亚汀、汪浩、黄欢瑜、邓学蔚

第三组:张宁(组长)、苏一维、魏玉、管婷婷、(孙刘威)

第四组:廉志昌(组长)、孙嘉男、佘晓龙、罗耿晖、赵焕

第五组:王玲娟(组长)、赵培、余丹、项娜、丰欢

第六组:闵易(组长)、王睿雅、张红荞、林一帆、孙彬

第七组:王炯维(组长)、陈思忆、郑飞飞、孙二、冬曹芳

第八组:唐立鼎(组长)、周占宇、苏亚涛、曾国清、钱寒晖

第九组:樊鹏(组长)、刘帅、李娜、冯怡、张美娜

2013.07.01。

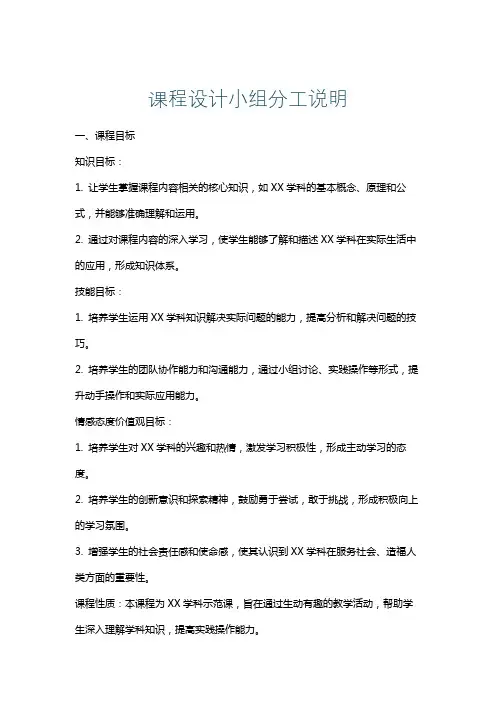

课程设计小组分工说明一、课程目标知识目标:1. 让学生掌握课程内容相关的核心知识,如XX学科的基本概念、原理和公式,并能够准确理解和运用。

2. 通过对课程内容的深入学习,使学生能够了解和描述XX学科在实际生活中的应用,形成知识体系。

技能目标:1. 培养学生运用XX学科知识解决实际问题的能力,提高分析和解决问题的技巧。

2. 培养学生的团队协作能力和沟通能力,通过小组讨论、实践操作等形式,提升动手操作和实际应用能力。

情感态度价值观目标:1. 培养学生对XX学科的兴趣和热情,激发学习积极性,形成主动学习的态度。

2. 培养学生的创新意识和探索精神,鼓励勇于尝试,敢于挑战,形成积极向上的学习氛围。

3. 增强学生的社会责任感和使命感,使其认识到XX学科在服务社会、造福人类方面的重要性。

课程性质:本课程为XX学科示范课,旨在通过生动有趣的教学活动,帮助学生深入理解学科知识,提高实践操作能力。

学生特点:针对学生所在年级的特点,注重启发式教学,激发学生的学习兴趣,培养良好的学习习惯。

教学要求:结合课程内容和学科特点,采用多元化的教学手段,关注学生的个体差异,提高教学效果。

将课程目标分解为具体的学习成果,便于后续教学设计和评估。

二、教学内容本课程依据课程目标,选择以下教学内容:1. XX学科基本概念与原理:包括XX、XX、XX等方面的知识,对应教材第1章至第3章,使学生建立扎实的理论基础。

2. XX学科的应用领域:以实际案例为载体,介绍XX学科在日常生活、科技发展等方面的应用,对应教材第4章至第6章,拓宽学生知识视野。

3. XX学科技能训练:通过实践操作、模拟实验等方式,培养学生解决实际问题的能力,对应教材第7章至第9章,提高学生动手操作能力。

教学大纲安排如下:第一周:第1章至第3章,基本概念与原理学习。

第二周:第4章,XX学科在生活中的应用。

第三周:第5章,XX学科在科技发展中的应用。

第四周:第6章,XX学科在其他领域的应用。

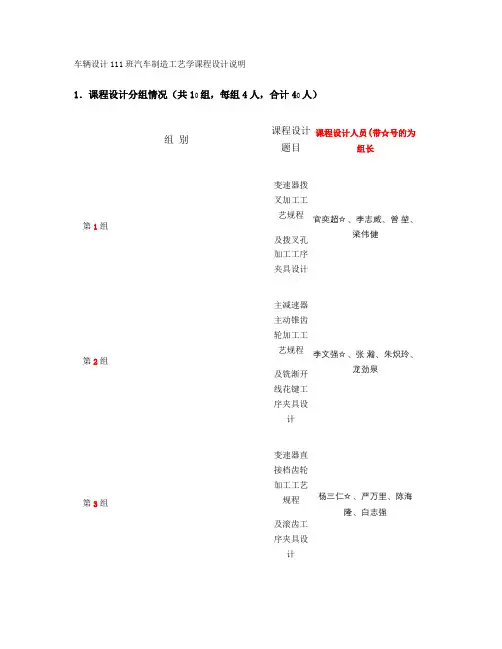

车辆设计111班汽车制造工艺学课程设计说明1.课程设计分组情况(共10组,每组4人,合计40人)组别课程设计题目课程设计人员(带☆号的为组长第1组变速器拨叉加工工艺规程及拨叉孔加工工序夹具设计官奕超☆、李志威、曾堃、梁伟健第2组主减速器主动锥齿轮加工工艺规程及铣渐开线花键工序夹具设计李文强☆、张瀚、朱炽玲、龙劲泉第3组变速器直接档齿轮加工工艺规程及滚齿工序夹具设计杨三仁☆、严万里、陈海隆、白志强第4组变速器倒档齿轮加工工艺规程及插齿工序夹具设计白俊辉☆、刘灵青、宁豪杰、袁汉辉第5组连杆加工工艺规程及小头孔粗镗工序夹具设计刘俊毅☆、胡宗蒙、杨铮、王焙第6组变速器中间轴加工工艺规程及铣键槽加工工序夹具设计叶建锋☆、陈锦游、温世豪、周剑第7组汽车传动轴加工工艺规程及花键槽加工工序夹具设计王新辉☆、陈哲彬、许倩华、陈宇杰第8组传动轴万向节叉加黄训巧☆、李炳森、谭焰聪、王云杰工工艺规程及车外圆加工工序夹具设计第9组变速器箱体加工工艺规程及轴承座孔加工工序夹具设计李嘉基☆、刘仁柱、冯超、易善祯第10组连杆加工工艺规程及大头孔珩磨工序夹具设计罗京华☆、梁明峰、李梓航、卢健荣2.课程设计的内容和要求(1)内容:本次课程设计在教师的指导下,按着任务书要求完成零件的工艺路线制订以及该零件指定工序的专用机床夹具的设计(零件年产量为5000件)。

(2)要求:在对零件进行技术分析的基础上,合理制定零件机械加工工艺路线,决定其加工表面的加工方法及其工艺过程,工序的组成、数目及其工序顺序;根据零件的加工要求,设计出能保证加工质量、一定生产率及经济型号的专用机床夹具的方法;同时编写设计说明书,作为设计者在设计中考虑问题、计算过程和记录设计数据的依据;学会正确使用设计资料、图册、手册等。

3.对课程设计成果的要求(1)对零件进行工艺分析,绘制零件工作图1张(A2);。

(2)确定毛坯种类及制造方法,绘制毛坯图1张(A2);(3)拟定零件的机械加工工艺过程,编制机械加工工艺规程卡片(工艺过程卡片和工序卡片)1套;(4)设计指定工序中的一种专用夹具,绘制夹具装配图和重要零件图(通常为夹具体)1张(A1);(5)撰写设计说明书1份(内容包括加工工艺规程和夹具设计)。

课程设计分组第一组:王体宏潘从明王夕波田斌陈学垚李睿生第二组:马利王增平周戈恒张广警修相辉孟召美第三组:王连广梁冲王积华宋广宇魏鹏曹仲良第四组:马文海霍永然刘国强宋冲彭志刚郭润昊第五组:徐元义宋艳辉赵雪茹李敏朱丛丛李海霞第六组:曲金娟姚艳霞瞿希明王珊珊白彦范传凤第七组:汪为磊郝英才丁双双王凤娟彭乔陈雪娇说明:咱们一共有七个课题,这样,全班分为七组。

第一组做第一个课题,依此类推。

另外,每组的六个人虽然课题相同,但要求把所给任务中的数据进行改动,做到每人题目均不相同。

设计题目1、苯-甲苯混合液常压连续精馏塔设计;2、甲醇-水混合液的常压连续精馏塔设计;3、正戊烷-正己烷混合液的常压连续蒸馏塔设计4、氯仿(三氯甲烷)-四氯化碳混合液的常压连续蒸馏塔设计;5、正庚烷-正辛烷混合液的常压连续蒸馏塔设计;6、苯-氯仿混合液的常压连续蒸馏塔设计;7、苯-苯乙烯混合液的常压连续蒸馏塔设计。

设计要求1生产任务日处理原料量80吨,一天按20小时工作时计算。

原料液中轻组分含量41%,要求塔顶馏出液中轻组分含量不低于96%,釜液中重组分含量不低于96%(以上均为质量含量)。

用筛板塔常压蒸馏。

(选择题目相同,需要对任务中的各数字进行改动,必须做到每人一题,且数据不同。

)2、设计内容(1)实际塔板数的确定,加料板位置的确定,塔高的计算,塔径的计算(2)塔顶冷凝器的选择计算,(选用列管式换热器)(3)塔底再沸器热量恒算。

水蒸气的用量。

(4)原料储存设备和精馏塔之间距离8米,根据物料衡算和能量衡算,选择管路流动路线,管路尺寸,材料,管路中所需泵的型号。

3、说明(1)计算过程中两组分的饱和蒸汽压可用Antoine方程计算,理论板数可用作图法求出。

由理论板数求实际板数时,全塔效率E可选用经验值。

(2)计算塔高时,板间距选用经验值。

一、课程名称(请填写课程名称)二、课程目标1. 知识目标:通过本课程的学习,使学生掌握(请填写具体知识点)。

2. 能力目标:培养学生(请填写具体能力)。

3. 情感目标:激发学生对(请填写具体学科或领域)的兴趣,提高学生的综合素质。

三、课程内容1. 课程内容概述:本课程共分为(请填写具体模块或章节)。

2. 课程内容安排:(1)模块一:(请填写具体内容)(2)模块二:(请填写具体内容)(3)模块三:(请填写具体内容)……四、教学方法和手段1. 教学方法:(1)讲授法:教师通过讲解,使学生掌握课程知识。

(2)讨论法:组织学生进行小组讨论,提高学生的思维能力和团队合作能力。

(3)案例分析法:通过分析具体案例,使学生深入理解课程内容。

(4)实践操作法:安排学生进行实践操作,提高学生的动手能力。

2. 教学手段:(1)多媒体课件:利用多媒体课件,直观地展示课程内容。

(2)网络资源:利用网络资源,拓宽学生的知识面。

(3)教学视频:播放教学视频,丰富学生的感性认识。

(4)实物教具:使用实物教具,提高学生的学习兴趣。

五、分组教学策略1. 分组原则:根据学生的学习成绩、兴趣爱好、性格特点等进行分组。

2. 分组方式:采用异质分组,将不同层次的学生分配到同一小组。

3. 分组任务:(1)小组合作学习:鼓励学生在小组内互相讨论、交流,共同完成学习任务。

(2)小组竞赛:组织小组竞赛,激发学生的学习积极性。

(3)小组展示:让学生在课堂上展示自己的学习成果,提高学生的表达能力。

六、教学评价1. 评价方式:(1)过程性评价:关注学生在学习过程中的表现,如出勤、课堂表现、作业完成情况等。

(2)结果性评价:关注学生的学习成果,如考试成绩、项目成果等。

2. 评价标准:(1)知识掌握程度:根据学生的课堂表现、作业完成情况等评价学生的知识掌握程度。

(2)能力提升情况:根据学生在课堂讨论、实践操作等方面的表现评价学生的能力提升情况。

(3)情感态度:关注学生在学习过程中的情感态度,如学习兴趣、团队合作精神等。

中班关于分组的课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能够理解分组的含义,掌握分组的基本方法。

2. 学生能够运用分组知识,对日常生活中的事物进行分类。

3. 学生能够描述分组在生活中的应用,认识到分组的重要性。

技能目标:1. 学生能够运用观察、比较、分析等方法,对事物进行分组。

2. 学生能够通过小组合作,提高问题解决能力和团队协作能力。

3. 学生能够运用分组知识,设计简单的分类游戏或活动。

情感态度价值观目标:1. 学生对分组活动产生兴趣,积极参与课堂讨论和实践活动。

2. 学生在分组过程中,学会尊重他人,培养合作精神。

3. 学生通过分组活动,认识到团队合作的重要性,增强集体荣誉感。

课程性质:本课程为中班分组教学活动,旨在帮助学生掌握分组的基本方法,培养观察、分析、合作等能力。

学生特点:中班学生好奇心强,喜欢探索和发现,具有一定的观察、比较、分析能力,但合作意识尚需培养。

教学要求:教师应注重启发式教学,创设情境,引导学生主动参与分组活动,培养其分组能力和团队协作精神。

在教学过程中,关注学生的个体差异,给予个性化指导,确保每个学生都能在课程中取得进步。

通过课程学习,使学生能够将分组知识应用于日常生活,提高问题解决能力。

二、教学内容1. 理解分组概念:讲解分组的定义,引导学生了解分组是将事物按某种特征或标准进行分类的过程。

教材章节:《我们的世界》第二章第二节“物体的分类”2. 掌握分组方法:介绍观察、比较、分析等分组方法,并通过实例讲解如何运用这些方法进行分组。

教材章节:《我们的世界》第二章第三节“怎么给物体分类”3. 实践分组活动:设计不同难度的分组任务,让学生在小组内进行观察、讨论和协作,完成分组活动。

教材章节:《我们的世界》第二章实践活动“有趣的分类游戏”4. 应用分组知识:引导学生将分组知识应用于日常生活,如整理书包、衣物分类等。

教材章节:《我们的世界》第二章第四节“分类在生活中的应用”5. 小组合作与分享:组织小组讨论,让学生分享分组过程中的体会和收获,培养合作精神。

课程设计分组每组几人一、课程目标知识目标:1. 学生能理解并掌握课程内容中的基本概念,如“分组”、“合作学习”等;2. 学生能明确分组学习的目的和意义,了解不同分组方式的优缺点;3. 学生能运用所学知识,根据任务需求和团队成员特点,合理进行分组。

技能目标:1. 学生能够运用分组合作的方法,提高解决问题的能力和团队合作能力;2. 学生能够通过分组讨论、分享观点,提升沟通表达能力和倾听他人意见的能力;3. 学生能够根据课程内容,设计合理的分组方案,提高组织协调能力。

情感态度价值观目标:1. 学生能够积极参与分组活动,培养合作精神,增强团队意识;2. 学生能够在分组合作中尊重他人,学会换位思考,提高人际交往能力;3. 学生能够认识到分组学习的价值,激发学习兴趣,形成积极的学习态度。

课程性质:本课程为实践性课程,强调学生的参与和动手操作,培养学生的团队合作能力和解决问题的能力。

学生特点:考虑到学生所在年级,具备一定的自主学习能力和团队合作意识,但对分组合作的方法和技巧掌握不足。

教学要求:结合课程性质、学生特点,注重理论与实践相结合,强调学生的主体地位,教师引导和辅导相结合,确保学生能够在实践中掌握分组合作的方法和技巧,达到预期学习成果。

二、教学内容本章节教学内容主要包括以下三个方面:1. 分组合作学习的基本概念与原则- 理解分组合作学习的定义、目的和意义;- 掌握分组合作学习的基本原则,如团队成员互补、合理分工等;- 了解不同分组方式的优缺点,如随机分组、自愿分组等。

2. 分组合作学习的操作步骤与技巧- 学习如何根据任务需求和团队成员特点进行合理分组;- 掌握分组合作学习过程中的组织协调、沟通表达等技巧;- 了解如何在分组合作中发挥个人优势,提高团队整体效能。

3. 分组合作学习的实践与应用- 结合教材相关章节内容,设计分组合作学习活动;- 在实际操作中,运用所学知识和技巧,解决实际问题;- 通过分组合作学习,培养学生团队合作精神,提高解决问题的能力。

分组教学数学课程设计一、教学目标本课程的教学目标是让学生掌握第三单元“分数”的相关知识,理解分数的概念、运算规则及其在实际生活中的应用。

具体目标如下:1.知识目标:学生能够准确理解分数的含义,掌握分数的加、减、乘、除运算规则,了解分数在实际生活中的应用。

2.技能目标:学生能够独立进行分数的计算,解决实际问题中与分数相关的题目,提高数学解决问题的能力。

3.情感态度价值观目标:学生通过学习分数知识,培养对数学的兴趣,增强自信心,培养合作意识和探究精神。

二、教学内容本课程的教学内容主要包括分数的概念、分数的运算、分数在实际生活中的应用等。

具体安排如下:1.第一课时:分数的概念,介绍分数的定义、分数线、分子、分母等基本概念。

2.第二课时:分数的加减法,讲解分数加减法的运算规则,并通过例题进行讲解和练习。

3.第三课时:分数的乘除法,讲解分数乘除法的运算规则,并通过例题进行讲解和练习。

4.第四课时:分数在实际生活中的应用,通过实例让学生了解分数在日常生活中的运用。

三、教学方法为了提高学生的学习兴趣和主动性,本课程将采用多种教学方法,如讲授法、讨论法、案例分析法等。

具体方法如下:1.讲授法:教师通过讲解分数的基本概念、运算规则等,让学生掌握相关知识。

2.讨论法:教师学生进行小组讨论,让学生分享学习心得,互相解答疑问。

3.案例分析法:教师通过提供实际生活中的案例,让学生运用所学知识解决问题。

四、教学资源为了支持教学内容和教学方法的实施,丰富学生的学习体验,我们将选择和准备以下教学资源:1.教材:《数学课本》第三单元“分数”相关内容。

2.参考书:《数学辞典》、《数学解题技巧》等。

3.多媒体资料:制作课件、视频教程等,帮助学生更好地理解分数知识。

4.实验设备:提供计算器、纸张、笔等,方便学生进行计算和练习。

五、教学评估本课程的评估方式包括平时表现、作业和考试等,旨在全面客观地反映学生的学习成果。

具体安排如下:1.平时表现:通过观察学生在课堂上的参与程度、提问回答、小组讨论等,评估学生的学习态度和理解程度。

课程设计小组讨论一、教学目标本课程的教学目标是让学生掌握XX学科的基本知识,理解XX学科的基本概念和原理,提高学生的实际操作能力,培养学生的创新意识和团队协作精神。

具体分解为以下三个方面的目标:1.知识目标:学生能够掌握XX学科的基本概念、原理和知识体系,理解XX学科的实际应用,能够运用所学知识解决实际问题。

2.技能目标:学生能够熟练运用XX学科的基本方法进行问题分析和解决,具备一定的实践操作能力,能够进行XX学科相关的实验操作和数据分析。

3.情感态度价值观目标:通过学习XX学科,学生能够培养对科学的热爱和探索精神,增强对团队的协作意识和能力,形成积极向上的学习态度和生活态度。

二、教学内容根据教学目标,本课程的教学内容主要包括XX学科的基本概念、原理和知识体系,XX学科的实际应用,以及XX学科的基本方法。

具体安排如下:1.第一部分:XX学科的基本概念和原理。

主要介绍XX学科的基本概念、原理和知识体系,使学生掌握XX学科的基本框架和知识结构。

2.第二部分:XX学科的实际应用。

主要介绍XX学科在实际中的应用,使学生了解XX学科的实际价值,培养学生的实际操作能力。

3.第三部分:XX学科的基本方法。

主要介绍XX学科的基本方法,如实验法、数据分析法等,使学生能够运用XX学科的基本方法进行问题分析和解决。

三、教学方法为了实现教学目标,本课程将采用多种教学方法,如讲授法、案例分析法、实验法等。

具体安排如下:1.讲授法:通过教师的讲解,使学生掌握XX学科的基本概念、原理和知识体系。

2.案例分析法:通过分析实际案例,使学生了解XX学科的实际应用,培养学生的实际操作能力。

3.实验法:通过实验操作,使学生掌握XX学科的基本方法,提高学生的实践操作能力。

四、教学资源为了支持教学内容和教学方法的实施,本课程将选择和准备以下教学资源:1.教材:选用权威、实用的教材,如《XX学科基础教程》等。

2.参考书:提供相关领域的参考书籍,如《XX学科应用教程》等。