测量人员培训考试题参考答案Word版

- 格式:doc

- 大小:134.50 KB

- 文档页数:7

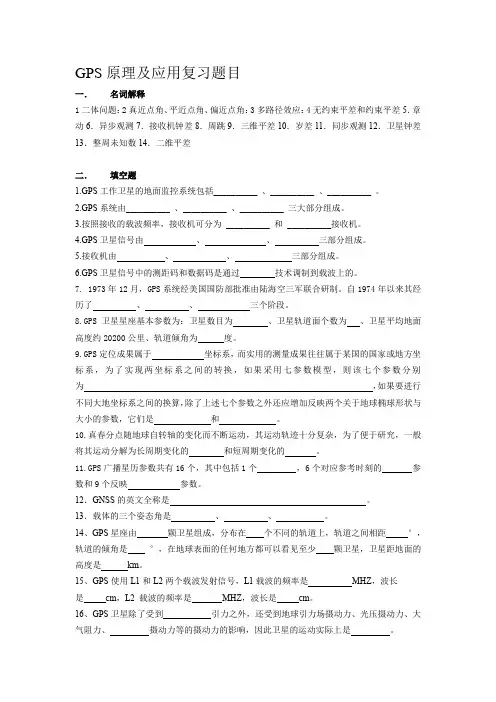

GPS原理及应用复习题目一.名词解释1二体问题:2真近点角、平近点角、偏近点角:3多路径效应:4无约束平差和约束平差5.章动6.异步观测7.接收机钟差8.周跳9.三维平差10.岁差11.同步观测12.卫星钟差13.整周未知数14.二维平差二.填空题1.GPS工作卫星的地面监控系统包括__________ 、__________ 、__________ 。

2.GPS系统由__________ 、__________ 、__________ 三大部分组成。

3.按照接收的载波频率,接收机可分为__________ 和__________接收机。

4.GPS卫星信号由、、三部分组成。

5.接收机由、、三部分组成。

6.GPS卫星信号中的测距码和数据码是通过技术调制到载波上的。

7. 1973年12月,GPS系统经美国国防部批准由陆海空三军联合研制。

自1974年以来其经历了、、三个阶段。

8.GPS 卫星星座基本参数为:卫星数目为、卫星轨道面个数为、卫星平均地面高度约20200公里、轨道倾角为度。

9.GPS定位成果属于坐标系,而实用的测量成果往往属于某国的国家或地方坐标系,为了实现两坐标系之间的转换,如果采用七参数模型,则该七个参数分别为,如果要进行不同大地坐标系之间的换算,除了上述七个参数之外还应增加反映两个关于地球椭球形状与大小的参数,它们是和。

10.真春分点随地球自转轴的变化而不断运动,其运动轨迹十分复杂,为了便于研究,一般将其运动分解为长周期变化的和短周期变化的。

11.GPS广播星历参数共有16个,其中包括1个,6个对应参考时刻的参数和9个反映参数。

12.GNSS的英文全称是。

13.载体的三个姿态角是、、。

14、GPS星座由颗卫星组成,分布在个不同的轨道上,轨道之间相距°,轨道的倾角是°,在地球表面的任何地方都可以看见至少颗卫星,卫星距地面的高度是km。

15、GPS使用L1和L2两个载波发射信号,L1载波的频率是MHZ,波长是cm,L2 载波的频率是MHZ,波长是cm。

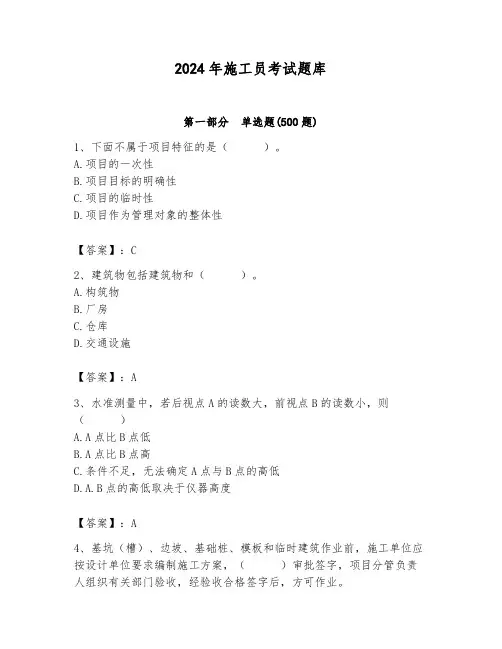

2024年施工员考试题库第一部分单选题(500题)1、下面不属于项目特征的是()。

A.项目的一次性B.项目目标的明确性C.项目的临时性D.项目作为管理对象的整体性【答案】:C2、建筑物包括建筑物和()。

A.构筑物B.厂房C.仓库D.交通设施【答案】:A3、水准测量中,若后视点A的读数大,前视点B的读数小,则()A.A点比B点低B.A点比B点高C.条件不足,无法确定A点与B点的高低D.A.B点的高低取决于仪器高度【答案】:A4、基坑(槽)、边坡、基础桩、模板和临时建筑作业前,施工单位应按设计单位要求编制施工方案,()审批签字,项目分管负责人组织有关部门验收,经验收合格签字后,方可作业。

A.单位技术负责人B.项目技术负责人C.项目负责人D.单位分管负责人【答案】:A5、在专业工程设备的分类中,下列中不属于换热设备的是A.热交换器B.冷却器C.蒸发器D.分离器【答案】:D6、甲公司投标承包了一栋高档写字楼工程的施工总承包业务,经业主方认可将其中的专业工程分包给了具有相应资质等级的乙公司,工程施工中因乙公司分包的工程发生了质量事故给业主造成了10万元的损失而产生了赔偿责任。

对此,正确的处理方式应当是()。

A.业主方只能要求乙赔偿B.甲不能拒绝业主方的10万元赔偿要求,但赔偿后可按分包合同的约定向乙追赔C.如果业主方要求甲赔偿,甲能以乙是业主认可的的分包商为由而拒绝D.乙可以拒绝甲的追赔要求【答案】:B7、不属于洞口土体加固主要方法的是()。

A.SMW法B.注浆法C.高压喷射搅拌法【答案】:A8、不需预先计算放样数据,可利用极坐标法直接测设点的平面位置的仪器是()。

A.经纬仪B.全站仪C.水准仪D.测距仪【答案】:B9、PVC地板铺贴前,对基层的要求之一是()。

A.洁净、干燥、含水率小于8%B.洁净、干燥、含水率小于12%C.洁净、干燥、含水率小于15%D.洁净、干燥、含水率小于18%【答案】:A10、填充后浇带,在浇筑完混凝土后要保持最少()天湿润养护。

2023年煤矿安全监测监控考试历年真题摘选三套集锦(附带答案)(图片大小可自由调整)全文为Word可编辑,若为PDF皆为盗版,请谨慎购买!第1卷一.全能考点(共50题)1.【判断题】便携式载体催化甲烷检测报警仪的电池,应采用无“记忆效应”电池或具有防“记忆效应”措施。

参考答案:√2.【判断题】掘进工作面必须设置甲烷传感器。

参考答案:√3.【判断题】井下发生火灾时,灭火人员一般是在回风流侧进行灭火。

参考答案:×4.【单选题】煤矿用温度传感器的最大工作电流应≥()DC。

A、10mAB、50mAC、200mAD、100mA参考答案:C5.【单选题】安全监测工必须携带()或便携式光学甲烷检测仪。

A、便携式甲烷检测报警仪B、一氧化碳便携仪C、光学检测仪D、一氧化碳检定器参考答案:A6.【多选题】隔爆兼本质安全型防爆电源严禁设置在下列区域()。

A、断电范围内B、采煤工作面和回风巷内C、采区变电所D、掘进工作面内参考答案:ABD7.【单选题】煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷掘进工作面回风流中,甲烷传感器报警浓度、断电浓度、复电浓度分别是()。

A、≥1.0%CH₄,≥1.5%CH₄,<1.0%CH₄B、≥1.0%CH₄,≥1.0%CH₄,<1.0%CH₄C、≥1.5%CH₄,≥1.5%CH₄,<1.0%CH₄D、≥1.5%CH₄,≥2.0%CH₄,<1.5%CH₄参考答案:B8.【判断题】高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井掘进巷道中部,甲烷超限断电范围是:掘进巷道中部全部非本质安全型电气设备。

参考答案:×9.【单选题】使用架线电机车的主要运输巷道内装煤点处,甲烷传感器报警浓度、断电浓度、复电浓度分别是()。

A、≥0.5%CH₄,≥0.5%CH₄,<0.5%CH₄B、≥1.5%CH₄,≥1.5%CH₄,<1.5%CH₄C、≥1.0%CH₄,≥1.0%CH₄,<1.0%CH₄D、≥1.5%CH₄,≥2.0%CH₄,<1.5%CH₄参考答案:A10.【单选题】突出矿井应当对突出煤层进行区域突出危险性预测。

广西住房城乡建设领域现场专业人员“三新”技术网络培训考试试题(一)一、判断题1、发包人不可以向承包人索赔。

(×)2、严禁在尚未竣工的建筑物内设置集体宿舍。

(√)3、在基坑工程中,通过降、排水措施使基坑土方开挖过程中,地下水位保持在基坑底以下0.5~1.0m.(√)4、成本加酬金合同业主要承担项目的全部风险。

(√)5、重视诉讼时效是防范拖欠工程款的措施之一(√)6、垫资施工的项目,在投标前必须对业主资信进行调查(√)7、在签订施工合同时,要严格约定竣工结算条款,为结算工作有利条件(√)8、清水混凝土要求混凝土一次浇筑成型,不允许有任何修补。

(√)9、与干式相比,湿式外包钢法施工更方便,且承载力的提高比干式外包钢法更有效。

(×)10、通过建筑信息模型(BIM)技术,保持模型的一致性及模型信息的可继承性,实现虚拟施工过程各阶段和各方面的有效集成(√)11、质量缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起算。

(√)12、选择信誉好的内部承包人是项目成功实施的必备条件(√)13、如果监理人未在收到索赔报告后的42天内将索赔处理结果答复承包人,则视为对承包人索赔要求的认可。

(√)14、《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》中规定易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于10m.(×)15、未经验收发包方就擅自使用建设工程的,要承担责任,施工方对工程质量的责任全部免除。

(×)16、深层搅拌法水泥土止水帷幕适用于黏土、淤质土和粉土地基,施工费用低,应优先考虑。

(√)17、联营项目一旦发生对外债务不能清偿,被联营企业必须承担责任(×)18、在基坑工程中,通过降、排水措施使基坑土方开挖过程中,地下水位保持在基坑底以下0.5~1.0m.(√)19、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)提出了“优先使用400MPa级钢筋,积)√级钢筋”。

(500MPa极推广20、固定价合同的价款是不能调整的。

高速铁路施工测量考试试题姓名职务单位得分一.单项选择(每题1分)1、由于各项测量工作中都存在误差,导致相向开挖中具有相同贯通里程的中线点在空间不相重合,此两点在空间的连线误差在水平面垂直于中线方向的分量称为( B )。

A.贯通误差B.横向贯通误差C.水平贯通误差D.高程贯通误差2.对工程项目的关键测量科目必须实行(B)。

A.同级换手测量 B.彻底换手测量 C.施工复D.更换全部测量人员3.施工单位对质量实行过程检查,工作一般由(D)检查人员承担。

A.测量队 B.监理单位C.分包单位D.施工单位4.线路施工测量的主要内容包括:线路复测、路基边坡放样和(B)。

A.地形测量B.横断面测量C.纵断面测量D.线路竣工测量5.桥梁施工测量的主要内容不包括:(C)。

A.桥梁控制测量B.墩台定位及轴线测量C.变形观测D.地形测量6.下列水准仪使用程序正确的是( D )A.粗平;安置;照准;调焦;精平;读数B.消除视差;安置;粗平;照准;精平;调焦;读数C.安置;粗平;调焦;照准;精平;读数D.安置;粗平;照准;消除视差;调焦;精平;读数。

7. CPⅡ控制网复测时,相邻点间坐标差之差的相对精度限差为:( C )A、1/55000B、1/80000C、1/1000008. 下列各种比例尺的地形图中,比例尺最小的是( C )。

A. 1∶2000B. 1/500C. 1∶10000D. 1/50009 .导线测量中横向误差主要是由( C ) 引起的。

A 大气折光B 测距误差C 测角误差D 地球曲率10.水准仪i 角误差是指水平视线与水准轴之间的( A )A 在垂直面上技影的交角B 在水平面上投影的交角C 在空间的交角11.有一台标准精度为2mm+2ppm 的测距仪,测量了一条lkm 的边长,边长误差为( B )A、土2mmB、土4mmC、土6mmD、土8mm12.在三角高程测量中,采用对向观测可以消除( C ) 的影响。

2014年培训考试一参考答案一、选择题(每小题1分,共10分)1、混凝土质量控制标准(GB/T50164-2011): C 适用于检测泵送高强混凝土和自密实性混凝土拌合物的稠度。

A、坍落度B、维勃稠度C、扩展度D、和易性2、当冬期施工时,混凝土拌合物入模温度不应低于 C ,并应有保温措施。

A、-5℃B、0℃C、5℃D、10℃3、标准规定:混凝土构件成型后,在强度达到 A 以前,不得在构件上面踩踏行走。

A、1.2MpaB、1.5MpaC、2.5MpaD、3.0Mpa4、标准规定对于冬期施工的混凝土,强度达到设计强度等级的 B 时,方可撤除养护措施。

A、70%B、50%C、80%D、40%5、测量混凝土坍落度经时损失,前后两次坍落度之差即为坍落度经时损失,计算应精确到 A mm。

A、5B、10C、15D、206、标准规定水泥超过 C 属于过期,对质量应重新进行检验。

A、1个月B、2个月C、3个月D、45天7、提高混凝土的抗冻性的最有效措施是 DA、掺减水剂B、提高混凝土强度C、加防冻剂D、加引气剂8、用负压筛检测粉煤灰细度时,应将负压调节至 D Pa。

A、1000—2000B、2000—3000C、3000—4000D、4000—60009、含水率为5.0%的砂220g,将其干燥后的重量为 A g。

A、209B、209.5C、210D、210.9510、一组混凝土试件的抗压强度值分别为:24.0MPa、27.2MPa、20.0MPa,则此组试件的强度代表值为 A MPa。

A、24.0B、27.2C、20 .0D、23.7二、判断题(每小题1分,共10分)1、在混凝土施工中,统计得出混凝土强度标准差越大,则表明混凝土生产质量不稳定,施工水平越差。

(√)2、一个检验批的混凝土应由强度等级相同、试验龄期相同、生产工艺条件和配合比基本相同的混凝土组成。

(√)3、采用人工振捣成型制作混凝土试件时,混凝土拌合物应分为3次装入模内,每层厚度大致相等。

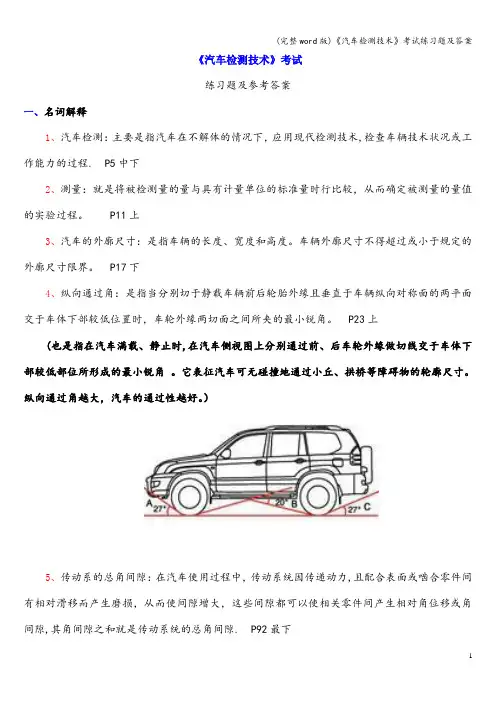

《汽车检测技术》考试练习题及参考答案一、名词解释1、汽车检测:主要是指汽车在不解体的情况下,应用现代检测技术,检查车辆技术状况或工作能力的过程. P5中下2、测量:就是将被检测量的量与具有计量单位的标准量时行比较,从而确定被测量的量值的实验过程。

P11上3、汽车的外廓尺寸:是指车辆的长度、宽度和高度。

车辆外廓尺寸不得超过或小于规定的外廓尺寸限界。

P17下4、纵向通过角:是指当分别切于静载车辆前后轮胎外缘且垂直于车辆纵向对称面的两平面交于车体下部较低位置时,车轮外缘两切面之间所夹的最小锐角。

P23上(也是指在汽车满载、静止时,在汽车侧视图上分别通过前、后车轮外缘做切线交于车体下部较低部位所形成的最小锐角。

它表征汽车可无碰撞地通过小丘、拱桥等障碍物的轮廓尺寸。

纵向通过角越大,汽车的通过性越好。

)5、传动系的总角间隙:在汽车使用过程中,传动系统因传递动力,且配合表面或啮合零件间有相对滑移而产生磨损,从而使间隙增大,这些间隙都可以使相关零件间产生相对角位移或角间隙,其角间隙之和就是传动系统的总角间隙. P92最下6、汽车制动性能:是指驾驶员控制车辆行驶,安全、有效地减速和停车,或长下坡时维持一定车速及坡道驻车的能力。

P128下7、制动效能稳定性:是指汽车高速行驶、下长坡连续制动使制动鼓温度升高或汽车涉水行驶时制动衬片浸水后,能够保持和迅速恢复到冷态制动时的能力。

P132上8、介电常数:是指物质作为电介质时的电容与它在真空时电容的比。

介电常数是物质最基本的电化学特性之一,它反映了物质传递电能的能力. P67上二、填空题1、汽车检测技术是一门以现代数学、电子技术、控制论、可靠性理论和系统工程学为理论基础的新兴学科. P1上2、对在用汽车实行定期检测和及时维护修理,是保证在用汽车处于良好的技术状况的有效管理制度,已为许多国家所采用. P4中下3、车辆结构参数主要包括车辆外廓尺寸、轴距、轮距、前悬、后悬、驾驶室内部尺寸以及人机工程参数等。

2023年煤矿安全监测监控考试历年真题荟萃四卷合一(附带答案)(图片大小可自由调整)全文为Word可编辑,若为PDF皆为盗版,请谨慎购买!第一套一.全能考点(共50题)1.【单选题】()是少量的碳和其他合金元素固溶于a-Fe中的固溶体。

A、奥氏体B、马氏体C、珠光体D、铁素体参考答案:D2.【判断题】矿井安全监控系统甲烷传感器应垂直悬挂,距巷道侧壁(墙壁)不得小于200mm。

参考答案:√3.【判断题】使用架线电机车的主要运输巷道内装煤点处,甲烷传感器报警浓度、断电浓度、复电浓度分别是:≥1.0%CH₄、≥1.0%CH₄、参考答案:×4.【判断题】通风瓦斯日报必须每天送矿长、矿技术负责人审阅。

参考答案:√5.【单选题】矿井安全监控设备使用前和大修后,必须按产品使用说明书的要求测试、调校合格,并在地面试运行()方能下井。

A、8hB、12hC、24D、48hE、72h参考答案:C6.【单选题】是指在没有明火作用的条件下发生的燃烧。

A、自燃B、燃烧C、闪燃D、爆炸参考答案:A7.【判断题】不管哪种采煤方法,工作面绝对瓦斯涌出量随产量增大而增加。

参考答案:√8.【判断题】掘进机甲烷超限断电范围是掘进机电源。

()参考答案:√9.【单选题】在清洁空气环境中,煤矿用粉尘浓度传感器的显示值或输出信号值(换算成粉尘浓度值)应不超过()。

A、1.0mg/m3B、2.0mg/m3C、3.0mg/m3D、5.0mg/m3参考答案:D10.【判断题】井下发生火灾时,灭火人员一般是在回风流侧进行灭火。

参考答案:×11.【单选题】用心轴对有较长长度的孔进行定位时,可以限制工件的()自由度。

A、两个移动、两个转动B、三个移动、一个转动C、两个移动、一个转动D、一个移动、二个转动参考答案:A12.【单选题】深孔加工时常用的刀具是()。

A、扁钻B、麻花钻C、中心钻D、枪孔钻参考答案:D13.【多选题】基坑开挖过程中如何排水?()。

2023年煤矿安全监测监控考试历年真题荟萃四卷合一(附带答案)(图片大小可自由调整)全文为Word可编辑,若为PDF皆为盗版,请谨慎购买!第一套一.全能考点(共50题)1.【判断题】()高碳钢的质量优于低碳钢。

参考答案:×2.【判断题】矿井安全监控设备必须定期进行调试、校正,每月至少1次。

甲烷传感器、便携式甲烷检测报警仪等采用载体催化元件的甲烷检测设备,每15天必须使用校准气样和空气样调校1次。

参考答案:×3.【单选题】采煤机的甲烷传感器报警浓度、断电浓度、复电浓度分别是()。

A、≥1.0%CH₄,≥1.5%CH₄,<1.0%CH₄B、≥1.5%CH₄,≥1.5%CH₄,<1.5%CH₄C、≥0.5%CH₄,≥1.0%CH₄,<0.5%CH₄D、≥1.5%CH₄,≥2.0%CH₄,<1.5%CH₄参考答案:A4.【判断题】采区回风巷、一翼回风巷及总回风巷道内,临时施工的电气设备上风侧,甲烷传感器报警浓度、断电浓度、复电浓度分别是:≥1.0%CH₄、≥1.5%CH₄、参考答案:×5.【单选题】保育员在做好幼儿园室外活动场地的准备工作时,应在婴幼儿到室外进行活动时,()。

A、做好下一个活动的准备B、做好室内卫生C、为其穿好衣服D、为班里开窗通风参考答案:D6.【多选题】用人工呼吸方法进行抢救,做口对口人工呼吸前,应()。

A、将伤员放在空气流通的安全地方B、将伤员平卧,解松伤员的衣扣、裤带、裸露前胸C、将伤员的头侧过,清除伤员口中异物参考答案:ABC7.【多选题】矿用分站的主要功能应包括()。

A、模拟量采集及显示B、开关量采集及显示C、初始化参数设置和掉电保护D、与传输接口双向通信及工作状态指示参考答案:ABCD8.【多选题】采掘工作面或其他地点发现有突水征兆时,应当()。

A、立即停止作业B、报告矿调度室C、发出警报D、撤出所有受水威胁地点的人员E、在原因未查清、隐患未排除之前,不得进行任何采掘活动参考答案:ABCDE9.【判断题】按粉尘存在状态可以分成浮尘和落尘,浮尘的危害最大。

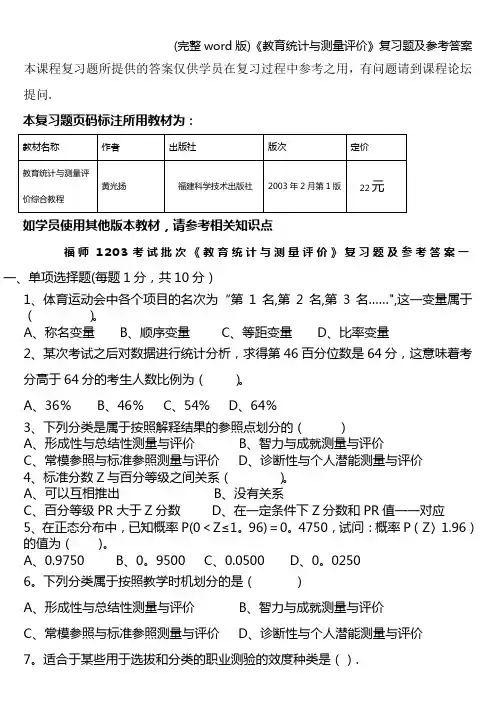

本课程复习题所提供的答案仅供学员在复习过程中参考之用,有问题请到课程论坛提问.本复习题页码标注所用教材为:如学员使用其他版本教材,请参考相关知识点福师1203考试批次《教育统计与测量评价》复习题及参考答案一一、单项选择题(每题1分,共10分)1、体育运动会中各个项目的名次为“第1名,第2名,第3名……",这一变量属于()。

A、称名变量B、顺序变量C、等距变量D、比率变量2、某次考试之后对数据进行统计分析,求得第46百分位数是64分,这意味着考分高于64分的考生人数比例为()。

A、36%B、46%C、54%D、64%3、下列分类是属于按照解释结果的参照点划分的()A、形成性与总结性测量与评价B、智力与成就测量与评价C、常模参照与标准参照测量与评价D、诊断性与个人潜能测量与评价4、标准分数Z与百分等级之间关系()。

A、可以互相推出B、没有关系C、百分等级PR大于Z分数D、在一定条件下Z分数和PR值一一对应5、在正态分布中,已知概率P(0<Z≤1。

96)=0。

4750,试问:概率P(Z〉1.96)的值为()。

A、0.9750B、0。

9500C、0.0500D、0。

02506。

下列分类属于按照教学时机划分的是()A、形成性与总结性测量与评价B、智力与成就测量与评价C、常模参照与标准参照测量与评价D、诊断性与个人潜能测量与评价7。

适合于某些用于选拔和分类的职业测验的效度种类是().A。

时间效度B。

内容效度C。

效标关联效度D。

结构效度8。

统计学中反映一组数据集中趋势的量是下面哪个选项()。

A、平均差B、差异系数C、标准差D、中数9。

某次考试之后对数据进行统计分析,求得第90百分位数是78分,这意味着考分高于78分的考生人数比例为( )。

A、90%B、10%C、78%D、22%10. 考试中对学生进行排名,常见的名次属于什么变量()A、称名B、顺序C、等距D、比率答案提示:1.B 2。

C 3。

C 4。

2023年煤矿安全监测监控考试历年真题摘选三套集锦(附带答案)(图片大小可自由调整)全文为Word可编辑,若为PDF皆为盗版,请谨慎购买!第壹卷一.全能考点(共50题)1.【单选题】煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷掘进工作面回风流中,甲烷传感器报警浓度、断电浓度、复电浓度分别是()。

A、≥1.0%CH₄,≥1.5%CH₄,<1.0%CH₄B、≥1.0%CH₄,≥1.0%CH₄,<1.0%CH₄C、≥1.5%CH₄,≥1.5%CH₄,<1.0%CH₄D、≥1.5%CH₄,≥2.0%CH₄,<1.5%CH₄参考答案:B2.【判断题】煤矿用高低浓度甲烷传感器在0.00~4.00%CH₄范围内,甲烷浓度恒定时,显示值或输出信号值(换算为甲烷浓度值)变化量不超过0.01%CH₄。

在4.00%~100%CH₄范围内,甲烷浓度恒定时,传感器显示值或输出信号值(换算为甲烷浓度值)变化量不超过0.4%CH₄。

参考答案:×3.【判断题】矿用低浓度载体催化式甲烷传感器在0.00~1.00%CH₄范围内,基本误差为士0.10%CH₄。

参考答案:√4.【判断题】()小型酒会所用的甜点都以小块点心为主。

参考答案:√5.【判断题】()零件轮廓的精加工应尽量一刀连续加工而成。

参考答案:√6.【多选题】监控系统的列表显示功能中模拟量及相关显示内容包括()等。

A、地点、名称、单位B、报警门限、断电门限、复电门限C、监测值、最大值、最小值、平均值D、工作时间参考答案:ABC7.【单选题】采区回风巷甲烷传感器报警浓度、断电浓度、复电浓度分别是()。

A、≥0.5%CH4,≥0.5%CH4,<0.5%CH4B、≥1.5%CH4,≥1.5%CH4,<1.5%CH4C、≥1.0%CH4,≥1.0%CH4,<1.0%CH4D、≥1.5%CH4,≥2.0%CH4,<1.5%CH4参考答案:C8.【单选题】矿井安全监控系统工作主机发生故障时,备份主机应在()内投入工作。

2023年GCP考试试卷第一部分单选题(80题)1、伦理委员会做出决定的方式是:A.审阅讨论作出决定B.传阅文件作出决定C.讨论后以投票方式作出决定D.讨论后由伦理委员会主席作出决定【答案】:C2、下列哪一项不是申办者在临床试验前必须准备和提供的?A.试验用药品B.受试者的个人资料C.该药已有的临床资料D.该药的临床前研究资料【答案】:B3、下列哪一项不是对伦理委员会的组成要求?A.至少有一名参试人员参加B.至少有5人组成C.至少有一人从事非医学专业D.至少有一人来自其他单位【答案】:A4、关于签署知情同意书,下列哪项不正确?A.受试者在充分了解全部试验有关情况后同意并签字B.受试者的合法代表了解全部试验有关情况后同意并签字C.见证人在见证整个知情过程后,受试者或其合法代表口头同意,见证人签字D.无行为能力的受试者,必须自愿方可参加试验【答案】:D5、研究者提前中止一项临床试验,不必通知:A.药政管理部门B.受试者C.伦理委员会D.专业学会【答案】:D6、伦理委员会应成立在:A.申办者单位B.临床试验单位C.药政管理部门D.监督检查部门【答案】:B7、有关一种试验用药品在进行人体研究时已有的临床与非临床数据汇编。

A.知情同意B.知情同意书C.试验方案D.研究者手册【答案】:D8、下列哪项规定了人体生物医学研究的道德原则?A.国际医学科学组织委员会颁布的《实验室研究指南》B.国际医学科学组织委员会颁布的《人体生物医学研究指南》C.国际医学科学组织委员会颁布的《人体生物医学研究国际道德指南》D.国际医学科学组织委员会颁布的《实验动物研究指南》【答案】:C9、下列哪一项不是申办者在临床试验前必须准备和提供的?A.试验用药品B.药品生产条件的资料C.该药的质量检验结果D.该药的处方组成及制造工艺【答案】:B10、在发生严重不良事件时,申办者不应作下列哪项?A.与研究者共同研究,采取必要措施以保证受试者安全B.向药政管理部门报告C.试验结束前,不向其他有关研究者通报D.向伦理委员会报告【答案】:C11、发生严重不良事件时,研究者不需立刻报告:A.药政管理部门B.申办者C.伦理委员会D.专业学会【答案】:D12、下列哪一项是临床试验前准备的必要条件?A.必须有充分理由B.研究单位和研究者需具备一定条件C.所有受试者均已签署知情同意书D.以上三项必须同时具备【答案】:B13、下列哪一项可成为进行临床试验的充分理由?A.试验目的及要解决的问题明确B.预期受益超过预期危害C.临床试验方法符合科学和伦理标准D.以上三项必须同时具备【答案】:D14、《药物临床试验质量管理规范》何时开始施行?A.1998.3B.1998.6C.1996.12D.2003.9【答案】:D15、伦理委员会的工作记录,下列哪一项是不对的?A.书面记录所有会议的议事B.只有作出决议的会议需要记录C.记录保存至临床试验结束后五年D.书面记录所有会议及其决议【答案】:B16、试验方案中不包括下列哪项?A.进行试验的场所B.研究者的姓名、地址、资格C.受试者的姓名、地址D.申办者的姓名、地址【答案】:D17、申办者提供的研究者手册不包括:A.试验用药的化学资料和数据B.试验用药的化学、药学资料和数据C.试验用药的化学、毒理学资料和数据D.试验用药的生产工艺资料和数据【答案】:D18、下列哪项不是受试者的权利?A.自愿参加临床试验B.自愿退出临床试验C.选择进入哪一个组别D.有充分的时间考虑参加试验【答案】:B19、下列哪项不符合伦理委员会的组成要求?A.至少有5人组成B.至少有一人从事非医学专业C.至少有一人来自其他单位D.至少一人接受了本规范培训【答案】:D20、若受试者及其合法代表均无阅读能力,则签署知情同意书时将选择下列哪项?A.受试者或其合法代表只需口头同意B.受试者或合法代表口头同意后找人代替签字C.见证人参与整个知情同意过程,受试者或合法代表口头同意,由见证人签字D.见证人可代替受试者参加整个知情过程后并签字【答案】:C21、下列哪项不正确?A.《药品临床试验管理规范》是有关临床试验的准则B.《药品临床试验管理规范》是有关临床试验的技术标准C.《药品临床试验管理规范》是关于临床试验方案设计、组织实施、监查、审视、记录、分析、总结和报告标准D.《药品临床试验管理规范》是临床试验全过程的标准【答案】:B22、按试验方案所规定设计的一种文件,用以记录每一名受试者在试验过程中的数据。

2022~2023中级软考考试题库及答案1. 安全责任分配的基本原则是:()。

A.“三分靠技术,七分靠管理”B.“七分靠技术,三分靠管理”C.“谁主管,谁负责”D.防火墙技术正确答案:2. 网络按通信方式分类,可分为( )。

A.点对点传输网络B.广播式传输网络C.数据传输网络D.对等式网络正确答案:AB3. 对MBOSS系统所有资产每年至少进行()次安全漏洞自评估。

A.1B.2C.3D.4正确答案:4. Unix系统中的账号文件是()。

A./etc/passwdB./etc/shadowC./etc/groupD./etc/gshadow正确答案:5. 以下哪一项工具最适用于测量进度风险?A.关键路线法( CPM )B.工作分解结构( WBS )C.计划评审技术( PERT )D.前导图法( POM )正确答案:C6. 网络系统安全设计包括预防、检测、反应与应急处理,因此网络系统安全包括 3 个机制:安全防护机制、安全检测机制及 ______。

正确答案:安全恢复机制7. 在()设计阶段选择适当的解决方案,将系统分解为若干个子系统,建立整个系统的体系结构。

A.概要B.详细C.结构化D.面向对象正确答案:A8. 我们使用Word编辑教案时,对选中的文本设置“项目符号和编号”后,则文本的每一行都被加上一个项目符号。

()正确答案:错误9. 著名的“黑色星期五”病毒在每月固定的时间才发作,这体现了计算机病毒的()特征。

A.传染性B.破坏性C.非授权性D.潜伏性正确答案:D10. 设有下面 4 条路由: 172.18.129.0/24 、 172.18.130.0/24 、 172.18.132.0/24 和172.18.133.0/24 ,如果进行路由汇聚,能覆盖这 4 条路由的地址是() 。

A.172.18.128.0/21B.172.18.128.0/22C.172.18.130.0/22D.72.18.132.0/23正确答案:A11. PH 公司是一家共有 45 人的系统集成公司。

1. ()是自然语言处理的重要应用,也可以说是最基础的应用。

(2.0 分)A. 文本识别B. 机器翻译C. 文本分类D. 问答系统2. 如果一个人体检时发现乳腺癌1号基因发生突变,可以推断出()。

(2.0分)B. 这个人已经患了乳腺癌C. 这个人一定会患乳腺癌D. 这个人很快会被检查出乳腺癌3. 在()年,AlphaGo战胜世界围棋冠军李世石。

(2.0分)C.20164. 在中国现有的心血管病患中,患病人数最多的是()。

(2.0分)A. 脑卒中B. 冠心病C. 高血压D. 肺原性心脏病5. 当前人工智能重点聚焦()大领域。

(2.0分)B.76. 医学上用百分位法来判定孩子是否属于矮小。

如果一个孩子的身高低于同种族、同年龄、同性别正常健康儿童身高的第()百分位数,医学上称之为矮小。

(2.0分C.37. 《“健康中国2030”规划纲要》中提到,全民健康是建设健康中国的()。

(2.0分)A. 必然要求B. 基础条件C. 核心要义D. 根本目的8. ()是一种处理时序数据的神经网络,常用于语音识别、机器翻译等领域。

(2.0分)A. 前馈神经网络B卷积神经网络C循环神经网络D.对抗神经网络9. 据2005年美国一份癌症统计报告表明,在男性的所有死亡原因中,排在第二位的是()。

A. 肺癌B. 肝癌C. 前列腺癌D. 淋巴癌10. ()是人以自然语言同计算机进行交互的综合性技术,结合了语言学、心理学、工程、计算机技术等领域的知识。

(2.0分)A. 语音交互B. 情感交互C. 体感交互D. 脑机交互(2.0 分)11. ()是一个具有大量的专门知识与经验的程序系统,它应用人工智能技术和计算机技术,根据某领域一个或多个专家提供的知识和经验,进行推理和判断,模拟人类专家的决策过程,以便解决那些需要人类专家处理的复杂问题。

(2.0分)A. 专家系统C 智能芯片 D.人机交互12. ()是指能够按照人的要求,在某一个领域完成一项工作或者一类工作的人工智能。

高等师范院校《教育统计与测量》课程考试卷级县(市区)层次专业姓名得分一、单项选择题(本大题共15小题,每小题2分,共30分)1.教育测量是()A.观测个体行为表现,推断其内部心理特征B.直接测量个体内部心理特征C.测量个体外在行为表现D.根据个体心理特征,推断其外在行为表现2.下列数据中,运算结果只是反映位次顺序关系的是()A.称名变量数据B.顺序变量数据C.等距变量数据D.比率变量数据3.下列不属于...数据的特点的是()A.离散性B.顺序性C.变异性D.规律性4.某校某班学生的家庭出身统计情况是:农民32%,工人28%,干部30%,其他10%。

若要直观描述这组统计数据宜采用()A.散点图B.线形图C.条形D.圆形图5.某小学一年级学生平均体重为25千克,标准差为3.7千克,平均身高为110厘米,标准差为6.2厘米,那么该小学一年级学生的体重差异程度与身高差异程度的关系是()A.体重差异程度小于身高差异程度B.体重差异程度大于身高差异程度C.体重差异程度等于身高差异程度D.体重差异程度与身高差异程度无法比较6.比纳智力测验运用的常模属于()A.百分等级常B.标准分数常模C.年级常模D.年龄常模7.下列对误差的理解不正确...的是()A.误差可以避免B.误差可以控制C.误差是客观存在的D.误差可以分为测量误差和抽样误差8.高考属于()A.标准参照测验B.诊断性测验C.常模参照测验D.形成性测验9.选择题的优点是()A.编题要求技巧不高B.能考查学生思维发散力C.有助于学生巩固知识D.能测量理解、应用领域中复杂的高级的学习成就10.小概率事件是指()A.P<0.05B.P<0.1C.P>0.05D.P>0.111.下列不属于...发散性思维特征的是()A.流畅性B.变通性C.突发性D.独特性12.在次数分布表中,若要用代数区间来表示“60~65”,恰当的是()A.[59.5,64.5]B.[59.5,64.5)C.(59.5,64.5]D.(59.5,64.5)13.衡量测验工具的正确性的指标是()A.测验难度B.测验效度C.测验信度D.测验区分度14.对两独立总体大样本的平均数差异的显著性检验应采用()A.F检验B.t检验C.χ2检验D.Z检验15.在统计假设检验中,区分双侧检验与单侧检验的关键在于()A.样本的分布B.临界值的确定C.检验的目的D.总体参数是否已知二、名词解释题(本大题共4小题,每小题3分,共12分) 16.推断统计 17.离中趋势 18.抽样分布 19.I 型错误三、简答题(本大题共3小题,每小题6分,共18分) 20.简述学习教育统计与测量的意义与方法。

2023年煤矿探放水考试历年真题集锦4套合1(附带答案)(图片大小可自由调整)全文为Word可编辑,若为PDF皆为盗版,请谨慎购买!套卷一一.全能考点(共50题)1.【多选题】严格执行钻具检查制度,检查的主要内容有()。

A、开钻前对所有钻具进行检查,不合格的要求更换B、重大事故处理后进行检查,对不合格钻具进行更换、调整C、钻具的长度是否一样D、每次起、下钻具要检查其磨损和弯曲程度参考答案:ABD2.【单选题】竖直孔若不漏水,封孔时可采用将钻具下至孔底()处,边灌浆边提升钻具的方法进行封孔。

A、0mB、2mC、10mD、50m参考答案:B3.【多选题】使用封孔器封孔时的注意事项有()。

A、事先检查封孔器应完好B、仰角钻孔装封孔器时,操作人员要正对封孔器C、连接气门与支管时,必须把支管总气门关闭D、使用液压或机械加压封孔器时,给压要均匀,应先小后大,速度不要太快,待封孔器外壁与钻孔壁接触后再加压参考答案:ACD4.【单选题】钻进时,若出现不进尺、岩芯堵塞等情况应()。

A、立即起钻B、加大压力C、减小钻速D、加大钻速参考答案:A5.【单选题】泥浆泵在额定最大压力时,连续工作时间不得超过()。

A、1hB、2hC、3hD、4h参考答案:A6.【判断题】在疏通钻孔时,操作人员不准直对钻杆站立操作。

参考答案:√7.【判断题】空气瓦斯混合气体中有其他可燃气体的混入,往往会使瓦斯的爆炸浓度下限降低。

参考答案:√8.【单选题】矿井主排水系统工作水泵的能力,应当能在20h内排出矿井()的正常涌水量(包括充填水及其他用水)。

A、20hB、24hC、36hD、48h参考答案:B9.【判断题】感官指标主要包括原料品种的颜色、气味、形态、质地、重量、粘度、弹性等。

参考答案:√10.【单选题】井下使用的汽油、煤油和变压器油必须装入()内。

A、盖严的塑料桶B、盖严的玻璃瓶C、盖严的铁桶D、敞口的铁桶参考答案:C11.【判断题】在钻孔施工过程中,操作人员要避开钻杆活动方向,防止钻杆折断冲出孔外伤人。

ABC机动车检测站环保新标准(GB3847—2018、GB18285—2018)培训考核试题姓名: 部门:分数:一、填空题(每空2分,共50分)1、GB3847-2018规定,加载减速法用尾气分析仪增加了(NOx)测量评价指标和(CO2)监测指标.2、GB18285-2018规定,新车注册排气检验和OBD检查自(2019。

5。

1)起开始检验和报告,自(2019.11。

1) 起正式实施.3、GB3847-2018中要求,加载减速检测中,如果环境温度超过(42°)应终止检测。

4、GB3847-2018要求在功率扫描,特别是排放测试过程中,如果排气中( CO2)的浓度低于(2%),检测程序应中止.并提示“检测停止—排放数据异常,请检查取样管”.5、GB18285—2018标准规定双怠速法的高怠速转速允差为(±200 )r/min,发动机在(高怠速)转速工况时其λ值应在( 1±0。

05 )或厂家规定的范围。

其中λ6、加载减速数据采集过程中在每个检测点,在读数之前转鼓速度应至少稳定(3)秒,而光吸收系数k 和 NO x、发动机转速和轮边功率数据则需在转鼓速度稳定后读取(9)秒内的平均值.单位7、简易瞬态工况法检测结果中NO的单位为(g/km);加载减速检测结果中的NOX为(×10—6或ppm);8、OBD外检中要获取的CAL ID / CVN 信息。

其中CAL ID 是指(校准标识);CVN 信息是指 (校准验证号 ) 。

9、简易瞬态工况测试期间发动机熄火,测试结果无效,需重新开始测试。

如果连续出现( 3 )次或( 3 )次以上熄火,将不得继续进行排放测试,待车辆检查维修正常后,方可重新进行测试。

(混合动力)车辆测试除外。

10、简易瞬态工况法取样探头的长度应保证能插入受检车辆排气管中至少(400mm ),如果由于车辆排气系统自身设计导致插入不足,应使(排气延长管)11、自由加速检测结果中增加了两个转速分别是(额定转速)和(实测转速),以监测检测过程中转速是否达到要求。

测量人员培训考试题姓名单位1.测量工作的基本内容是高程测量、角度测量、距离测量。

2.地面两点间高程之差,称为该两点间的高差。

3.测量工作的基本原则是从整体到局部、先控制后碎部、从高级到低级。

4.坐标方位角的取值范围是0°~360°。

5.直线的象限角是指直线与标准方向的北端或南端所夹的锐角,并要标注所在象限。

6.丈量地面两点间的距离,指的是两点间的水平距离。

7.水准点的符号,采用英文字母_BM_表示,转点用TP表示。

8.水准测量时,由于尺前后竖立不直,该读数值比正确读数_偏大_。

9.水准测量的转点,若找不到坚实稳定且凸起的地方,必须用_尺垫_踩实后立尺。

10.为了消除i角误差,每站前视、后视距离应_大致相等_,每测段水准路线的前视距离和后视距离之和应_大致相等_。

11.测量时,记录员应对观测员读的数值,再_复诵__一遍,无异议时,才可记录在表中。

记录有误,不能用橡皮擦拭,应_斜杠划掉重记_。

12.使用测量成果时,对未经_校核与调整_的成果,不能使用。

13.用测回法观测水平角,可以消除仪器误差中的_视准轴误差_、_横轴误差_、_度盘偏心差_。

14.测量误差是由于_仪器本身误差_、_观测误差_、_外办自然条件影响_三方面的原因产生的。

15.在观测条件不变的情况下,为了提高测量的精度,其唯一方法是_提高仪器的等级_。

16.测量误差大于_容许误差_时,被认为是错误,必须重测。

17.控制测量分为_平面_和_高程_控制。

18.按路线前进方向,后一边延长线与前一边的水平夹角叫__转角__,在延长线左侧的转角叫__左转_角,在延长线右侧的转角叫_右转_角。

19.横断面测量是测定各中桩垂直于路中线方向的地面起伏情况。

20.纵断面图地面线是根据中桩里程和地面高程绘制的。

二、单项选择题(每题1分,共60分)1.地面点到高程基准面的垂直距离称为该点的(B)。

A.相对高程;B.绝对高程;C.高差2. 地面点的空间位置是用( C )来表示的。

A.地理坐标; B.平面直角坐标; C.坐标和高程3. 某段距离的平均值为100mm ,其往返较差为+20mm ,则相对误差为( C )。

A.100/02.0; B.002.0; C.5000/14. 已知直线AB 的坐标方位角为186°,则直线BA 的坐标方位角为( C )。

A.96° B.276° C.6°5. 坐标方位角是以( C )为标准方向,顺时针转到测线的夹角。

A.真子午线方向; B.磁子午线方向; C.坐标纵轴方向6. 距离丈量的结果是求得两点间的( B )。

A.斜线距离; B.水平距离; C.折线距离7. 在水准测量中转点的作用是传递( B )。

A.方向; B.高程; C.距离8. 水准测量时,为了消除i 角误差对一测站高差值的影响,可将水准仪置在( B )处。

A.靠近前尺; B.两尺中间; C.靠近后尺9. 产生视差的原因是( B )。

A.仪器校正不完善; B.物像有十字丝面未重合; C.十字丝分划板位置不正确10. 高差闭合差的分配原则为( C )成正比例进行分配。

A.与测站数; B.与高差的大小;C.与距离或测站数11. 附和水准路线高差闭合差的计算公式为( C )。

A.f h =h h 返往-; B. f h =∑h ; C. f h =∑h -(H H 始终-)12. 水准测量中,同一测站,当后尺读数大于前尺读数时说明后尺点( B )。

A.高于前尺点; B.低于前尺点;C.高于侧站点13. 水准测量中要求前后视距离相等,其目的是为了消除( A )的误差影响。

A.水准管轴不平行于视准轴;B.圆水准轴不平行于仪器竖轴; C.十字丝横丝不水平14. 视准轴是指( C )的连线。

A.物镜光心与目镜光心;B.目镜光心与十字丝中心; C.物镜光心与十字丝中心15. 往返水准路线高差平均值的正负号是以( A )的符号为准。

A.往测高差; B.返测高差;C.往返测高差的代数和16. 在水准测量中设A 为后视点,B 为前视点,并测得后视点读数为1.124m ,前视读数为1.428m ,则B 点比A 点( B )A.高; B.低; C.等高17. 自动安平水准仪的特点是( A )使视线水平。

A.用安平补偿器代替管水准器; B.用安平补偿器代替圆水准器; C.用安平补偿器和管水准器。

18. 在进行高差闭合差调整时,某一测段按测站数计算每站高差改正数的公式为( C )A. );/测站数(--=N N f V h i B. );/测段距离(--=S S f V h i C.;/N f V h i -=19. 圆水准器轴与管水准器轴的几何关系为( A )。

A.互相垂直; B.互相平行; C.相交20. 转动目镜对光螺旋的目的是( A )。

A.看清十字丝; B.看清远处目标; C.消除视差。

21. 消除视差的方法是( C )使十字丝和目标影像清晰。

A.转动物镜对光螺旋; B.转动目镜对光螺旋;C.反复交替调节目镜及物镜对光螺旋22. 当经纬仪的望远镜上下转动时,竖直度盘( A )。

A.与望远镜一起转动; B.与望远镜相对运动; C.不动23. 当经纬仪竖轴与目标点在同一竖面时,不同高度的水平度盘读数( A )A.相等; B.不相等; C.有时不相等24. 经纬仪视准轴检验和校正的目的是( A )A.使视准轴垂直横轴; B.使横轴垂直于竖轴; C.使视准轴平行于水准管轴25. 采用盘左、盘右的水平角观测方法,可以消除( C )误差。

A.对中; B.十字丝的竖丝不铅垂; C.C 226. 用测回法观测水平角,测完上半测回后,发现水准管气泡偏离2格多,这时应( C )。

A.继续观测下半测回; B.整平后观测下半测回; C.整平后全部重测27. 在经纬仪照准部的水准管检校过程中,大致整平后使水准管平行于一对脚螺旋,把气泡居中,当照准部旋转180°后,气泡偏离零点,说明( C )。

A.水准管不平行于横轴;B.仪器竖轴不垂直于横轴;C.水准管轴不垂直于仪器竖轴28. 测量竖直角时,采用盘左、盘右观测,其目的之一是可以消除( C )误差的影响。

A.对中; B.视准轴不垂直于横轴; C.指标差29. 用经纬仪观测水平角时,尽量照准目标的底部,其目的是为了消除( C )误差对测角的影响。

A.对中; B.照准; C.目标偏离中心30. 用测回法观测水平角,若右方目标的方向值右α小于左方目标的方向值左α时,水平角β的计算方法是( C )A. β=左α-右α; B. β=左右αα-︒-180; C. β=左右αα-︒+36031. 地面上两相交直线的水平角是这两条直线( B )的夹角。

A.的实际;B.在水平面的投影线; C.在同一竖直面上的投影线32. 经纬仪安置时,整平的目的是使仪器的( A )。

A.竖轴位于铅垂位置,水平度盘水平;B .水准管气泡居中;C.竖盘指标处于正确位置33. 经纬仪的竖盘按顺时针方向注记,当视线水平时,盘左竖盘读数为90°用该仪器观测一高处目标,盘左读数为75°10′24″,则此目标的竖角为( C )A.57º10′24″ B.-14º49′36″ C.14º49′36″34. 若经纬仪的视准轴与横轴不垂直,在观测水平角时,其盘左、盘右的误差影响是( A )A.大小相等; B.大小相等,符号相同; C.大小不等,符号相同35. 在等精度观测的条件下,正方形一条边a 的观测中误差为m ,则正方形的周长(S=4a )中的误差为( C )A.m ; B.2m ; C.4m36. 衡量一组观测值的精度的指标是( A )A.中误差; B.允许误差; C.算术平均值中误差37. 在距离丈量中,衡量其丈量精度的标准是( A )A.相对误差; B.中误差; C .往返误差38. 下列误差中( A )为偶然误差A.照准误差和估读误差;B.横轴误差和指标差;C.水准管轴不平行与视准轴的误差39. 在相同的观条件下,对某一目标进行n个测站的支水准路线往返测高差平均值的中误差为( B )A.[]n m /∆∆=; B.[])(1/-=n m υυ; C. [])(1/-=n n m υυ40. 对三角形进行5次等精度观测,其真误差(闭合差)为:+4″;-3″;+1″;-2″;+6″,则该组观测值的精度( B )A.不相等; B.相等; C.最高为+1″41. 经纬仪对中误差属( A )A.偶然误差; B.系统误差; C.中误差42. 尺长误差和温度误差属( B )A.偶然误差; B.系统误差; C.中误差43. 某基线丈量若干次计算得到平均长为540m ,平均值之中误差为±0.05m ,则该基线的相对误差为( C )A.0.0000925; B.1/11000; C.1/1000044. 下面是三个小组丈量距离的结果,只有( B )组测量的相对误差不低于1/5000。

A.100m ±0.025m ; B.200m ±0.040m ; C.150m ±0.035m45. 某直线段AB的坐标方位角为230º,其两端间坐标增量的正负号为( C )A. y x ∆+∆-, B. y x ∆-∆+, C. y x ∆-∆-,46. 在全圆测回法的观测中,同一盘位起始方向的两次读数之差叫( A )A.归零差; B.测回差; C.C 2互差47. 用导线全长相对闭合差来衡量导线测量精度的公式是( C )A.D M K = B.()D D K ∆=/1; C.()∑=D f D K /1 48. 导线的坐标增量闭合差调整后,应使纵、横坐标增量改正数之和等于( C )A.纵、横坐标增值量闭合差,其符号相同; B.导线全长闭合差,其符号相同;C.纵、横坐标增量闭合差,其符号相反49. 在全圆测回法中,同一测回不同方向之间的2C值为81''-、2''+、01,0''+,其C 2互差应为( A ).A.28″ B.-18″ C.1.5″50. 基线丈量的精度用相对误差来衡量,其表示形式为( A )A.平均值中误差与平均值之比; B.丈量值中误差与平均值之比; C.平均值中误差与丈量值之和之比51. 导线的布置形式有( C )A.一级导线、二级导线﹑图根导线; B.单向导线﹑往返导线﹑多边形导线;C.闭合导线﹑附和导线﹑支导线52. 导线测量的外业工作是( A )A.选点﹑测角﹑量边;B.埋石﹑造标﹑绘草图;C.距离丈量﹑水准测量﹑角度测量53. 导线角度闭合差的调整方法是将闭合差反符号后( B )。