多发性大动脉炎致不稳定型心绞痛1例

- 格式:doc

- 大小:21.50 KB

- 文档页数:2

多发性大动脉炎1例报告

顾金森;王波

【期刊名称】《浙江医学情报》

【年(卷),期】1991(000)002

【总页数】3页(P36-38)

【作者】顾金森;王波

【作者单位】不详;不详

【正文语种】中文

【中图分类】R543.505

【相关文献】

1.多发性大动脉炎复发血栓形成1例报告 [J], 王慎旭;张明德;唐南;周福良

2.多发性大动脉炎合并膜增殖样肾小球病变一例报告 [J], 郑维;耿晓东;吴镝

3.多发性大动脉炎患者应用抗白介素-6受体抗体(托珠单抗)治疗后出现疼痛反应的临床报告 [J], 胡楠;郝志明;吕晓虹;何岚

4.多发性大动脉炎1例报告并文献复习 [J], 袁燕芳;李梅梅;张建忠;宋广大

5.克罗恩病合并多发性大动脉炎1例报告并文献复习 [J], 孟颖颖;王玉环;唐子斐;吴婕;唐文娟;黄瑛

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

一例不稳定型心绞痛病历分析病历分析报告患者信息:姓名:李先生性别:男年龄:65岁职业:退休工人主诉:胸痛既往病史:高血压过敏史:无家族史:冠心病家族史(父亲患有冠心病)现病史:患者李先生于一个月前开始出现间断性胸痛,每次持续数分钟至数十分钟,程度不一、胸痛时,患者感觉胸闷、憋气,有时伴有恶心、呕吐。

疼痛部位在胸骨后,向左肩和左臂放射,放射的疼痛可以持续几分钟到数小时。

疼痛尤其在劳累、饮酒后或天气寒冷时加重,静息或服用硝酸甘油后可缓解。

个人史:患者退休前是一名重体力劳动者,常接触粉尘和化学物品,吸烟史达30年。

自退休后,患者体重增加,饮食结构较差,运动量减少。

体格检查:一般状况可,精神状态良好。

血压:150/90 mmHg,心率:80次/分钟。

听诊心音无明显异常,胸骨正中胸痛点无明显压痛。

辅助检查:心电图(ECG):ST段水平型抬高心肌酶谱(CK-MB、cTnT):正常血脂:总胆固醇水平增高彩色多普勒超声心动图(Echocardiogram):心室壁运动正常,冠状动脉镜检查(Coronary angiography)显示左冠状动脉严重狭窄初步诊断:李先生患有不稳定型心绞痛,合并高血压和高胆固醇血症。

进一步诊断思路:1.明确诊断:根据患者的症状、体格检查和辅助检查结果,可以初步诊断为不稳定型心绞痛。

但需进一步排除其他可能性,如心肌梗死、心脏瓣膜疾病等。

2.评估冠状动脉病变程度:考虑到患者的冠状动脉可能存在严重狭窄,需要进一步进行冠状动脉造影以评估狭窄的程度和位置。

3.评估冠状动脉供血功能:可以通过心脏核磁共振或运动负荷试验来评估冠状动脉供血功能,以进一步确定冠状动脉供血不足的程度。

4.进一步评估危险因素:除了高血压和高胆固醇血症之外,需要评估患者是否存在其他心血管病的危险因素,如吸烟、肥胖、糖尿病等,并进行相应的干预。

治疗方案:1.急性期治疗:对于急性心绞痛的发作,可采用硝酸甘油舌下含服或者静脉滴注,缓解心绞痛症状。

多发性大动脉炎并发心脏损害一例李文安1,薛海玉2,薛海霞3,莫泰峭2(海南省人民医院老年病科1、药学部2、神经内科3,海南海口570311)【关键词】大动脉炎;心脏损害;心力衰竭【中图分类号】R543.1+1【文献标识码】D【文章编号】1003—6350(2016)02—0326—02通讯作者:李文安。

E-mail:liwenan22@·短篇报道·大动脉炎是指主动脉及其主要分支的慢性进行性非特异性炎症引起的不同部位动脉狭窄或闭塞,少数也可引起动脉扩张或动脉瘤,出现相应部位缺血表现,临床上患者多以缺血症状就诊。

我院收治了一例以心脏损害首发的多发性大动脉炎患者,现报道如下:1病例简介患者为未绝经女性,47岁。

因“反复胸闷、气促1年余,加重1个月”于2014年3月27日入院。

患者1年前起无明显诱因出现反复胸闷、气促,爬两层楼即感气促。

曾在外院住院,给予强心、利尿等治疗后症状能缓解。

近1个月来患者症状加重,气促明显,伴双下肢水肿,咳嗽,咳少量白痰,既往有结核性胸膜炎病史1年,抗结核治疗半年,自行停药。

入院体查:脉搏72次/min ,呼吸20次/min ,体温36.5℃,血压:左上肢68/48mmHg (1mmHg=0.133kPa),左下肢108/72mmHg ,右上肢74/52mmHg ,右下肢114/74mmHg 。

颈静脉怒张,双肺叩诊清音,双下肺呼吸音稍低,可闻及少量湿性啰音。

叩诊心界稍向左下扩大,心律不齐,心尖区可闻及2/6级收缩期吹风样杂音。

腹平软,肝肋下2指,质软,脾肋下未及。

双下肢轻度凹陷性水肿。

双桡动脉、双足背动脉、右股动脉搏动减弱,左股动脉搏动明显减弱。

辅助检查:凝血功能、电解质、肾功能、磷酸肌酸激酶、磷酸肌酸激酶同工酶、肌钙蛋白T 正常。

氮末端脑钠肽前体(NT-proBNP)6645ng/L ,明显升高。

血沉、C 反应蛋白正常。

抗核抗体阳性,着丝点1:1000。

抗中性粒细胞胞浆抗体(ANCA)五项阴性。

多发性大动脉炎疾病多发性大动脉炎又称原发性大动脉炎综合征、主动脉弓综合征、无脉症。

多见于青年女性。

本病的病因尚不明确,目前多数认为本病可能是与链球菌、结核菌、病毒等感染有关的自身免疫性疾病。

多发性大动脉炎为主动脉及其分支的慢性、进行性、且常为闭塞性的炎症,临床上依据受累动脉的不同而分为不同的临床类型,其中以头和臂部动脉受累引起的上肢无脉症为最多,其次是降主动脉、腹主动脉受累的下肢无脉症和肾动脉受累引起的肾动脉狭窄性高血压,也可见肺动脉和冠状动脉受累而消失肺动脉高压和心绞痛甚至急性心肌梗塞。

本病的病因尚不明确,近年来认为这是一种与免疫复合物镇静有关的自体免疫性疾病,且多数可能与某些感染有关联。

目前多数认为本病可能是与链球菌、结核菌、病毒等感染有关的自身免疫性疾病。

有的患者曾检出抗主动脉抗体,但其病因作用不愿定。

在亚洲和非洲发病率较高。

多见于年青女性,发病年龄5-45岁,男女之比约1:8。

病因多发性大动脉炎是由什么缘由引起的?疾病病因动脉栓塞主要由血栓所造成,此外,空气、脂肪、癌栓以及导管折断等异物也能成为栓子。

栓子的主要来源如下:①心源性,如风湿性心脏病、冠状动脉硬化性心脏病及细菌性心内膜炎时,心室壁的血栓脱落;人工心脏瓣膜上的血栓脱落等。

②血管源性,如动脉瘤或人工血管腔内的血栓脱落;动脉粥样斑块脱落。

③医源性,动脉穿刺插管导管折断成异物,或内膜撕裂继发血栓形成并脱落等。

其中以心源性为最常见。

栓子可随直流冲入脑部、内脏和肢体动脉。

一般停留在动脉分叉处。

在四周动脉栓塞中,下肢较上肢多见,依次为股总动脉、髂总动脉、奈动脉和腹主动分叉部位;在亡肢,依次为肱动脉、腋动脉和锁骨下动脉。

主要病理变化有:早期动脉痉挛,以后发生内皮细胞变性,动脉壁退行性变;动脉腔内继发血栓形成;严峻缺血后6-12小时,组织可以发生坏死,肌肉及神经功能丢失。

症状多发性大动脉炎有哪些表现及如何诊断?症状体征急性动脉栓塞的临床表现,可以概括为5“P”:痛苦、感觉特别、麻痹、无脉和苍白。

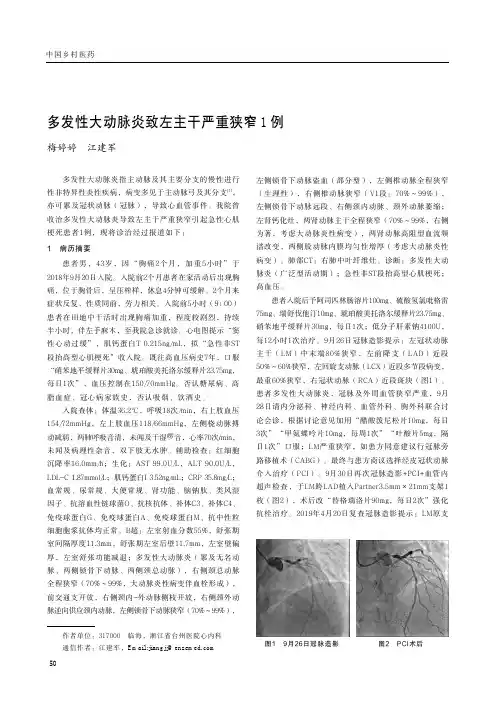

中国乡村医药多发性大动脉炎致左主干严重狭窄1例梅婷婷 江建军多发性大动脉炎指主动脉及其主要分支的慢性进行性非特异性炎性疾病,病变多见于主动脉弓及其分支[1],亦可累及冠状动脉(冠脉),导致心血管事件。

我院曾收治多发性大动脉炎导致左主干严重狭窄引起急性心肌梗死患者1例,现将诊治经过报道如下:1 病历摘要患者男,43岁,因“胸痛2个月,加重5小时”于2018年9月20日入院。

入院前2个月患者在家活动后出现胸痛,位于胸骨后,呈压榨样,休息4分钟可缓解。

2个月来症状反复,性质同前,劳力相关。

入院前5小时(9:00)患者在田地中干活时出现胸痛加重,程度较剧烈,持续半小时,伴左手麻木,至我院急诊就诊。

心电图提示“窦性心动过缓”,肌钙蛋白T 0.215ng/mL,拟“急性非ST 段抬高型心肌梗死”收入院。

既往高血压病史7年,口服“硝苯地平缓释片30mg、琥珀酸美托洛尔缓释片23.75mg,每日1次”,血压控制在150/70mmHg。

否认糖尿病、高脂血症、冠心病家族史,否认吸烟、饮酒史。

入院查体:体温36.2℃,呼吸18次/min,右上肢血压154/72mmHg,左上肢血压118/66mmHg,左侧桡动脉搏啰动减弱,两肺呼吸音清,未闻及干湿音,心率70次/min,未闻及病理性杂音,双下肢无水肿。

辅助检查:红细胞沉降率16.0mm/h;生化:AST 99.0U/L,ALT 90.0U/L,LDL-C 1.87mmol/L;肌钙蛋白I 3.52ng/mL;CRP 35.8mg/L;血常规、尿常规、大便常规、肾功能、脑钠肽、类风湿因子、抗溶血性链球菌O、抗核抗体、补体C3、补体C4、免疫球蛋白G、免疫球蛋白A、免疫球蛋白M、抗中性粒细胞胞浆抗体均正常。

B超:左室射血分数55%,舒张期室间隔厚度11.3mm,舒张期左室后壁11.7mm,左室壁偏厚,左室舒张功能减退;多发性大动脉炎(累及无名动脉、两侧锁骨下动脉、两侧颈总动脉),右侧颈总动脉全程狭窄(70%~99%,大动脉炎性病变伴血栓形成),前交通支开放,右侧颈内-外动脉侧枝开放,右侧颈外动脉逆向供应颈内动脉,左侧锁骨下动脉狭窄(70%~99%),作者单位:317000 临海,浙江省台州医院心内科通信作者:江建军,左侧锁骨下动脉盗血(部分型),左侧椎动脉全程狭窄(生理性),右侧椎动脉狭窄(V1段:70%~99%),左侧锁骨下动脉远段、右侧颈内动脉、颈外动脉萎缩;左肾钙化灶,两肾动脉主干全程狭窄(70%~99%,右侧为著,考虑大动脉炎性病变),两肾动脉高阻型血流频谱改变,两侧股动脉内膜均匀性增厚(考虑大动脉炎性病变)。

可治性罕见病—多发性大动脉炎一、疾病概述多发性大动脉炎是一种累及主动脉及其主要分支的慢性进行性非特异性炎症性疾病,表现为全身炎性反应以及受累器官的缺血症状,引起病变部位血管的狭窄或闭塞,少数引起动脉扩张或动脉瘤[1,2]。

因该病可发生在大动脉的多个部位而引起不同的临床表现,所以又有很多名称。

例如,高安病、无脉症、主动脉弓综合征及巨细胞性动脉炎等[3]。

该病多发生于青年女性,男女之比约为1:4,发病年龄5~45岁(平均年龄22岁),90%患者30岁以内发病,但也可见于儿童甚至婴幼儿。

发病率有明显的地区性,中国、日本、印度等国家发病率较高[4]。

目前,西方包括各种族,发病率在1. 2~2.6/百万人口[5'6],而我国目前还没有大规模流行病学资料,1988-1989年我国东北某林区调查显示,患病率为0.13%。

本病的病因尚不明确,病因及发病机制受多重因素的影响,包括遗传、细胞和体液免疫、感染及性激素等。

近年来认为这是一种与免疫复合物沉着有关的自体免疫性疾病,且多数可能与某些感染有关联。

但目前无充分证据表明细菌、分支杆菌、病毒等感染与本病发病有直接的关系。

在亚洲人群中有报道本病与HLA - Bw52[7],HLA - DR2[8]相关,但在其他人群中未证实。

细胞免疫在本病发病机制中占重要地位,动脉壁标本免疫组织化学研究可见较多细胞CD4+T细胞、CD8+T细胞、巨噬细胞、自然杀伤细胞、y8T细胞及中性粒细胞浸润‘9]。

本病患者血清a、7球蛋白、免疫球蛋白升高,尤其是IgA、IgM及C反应蛋白等升高,类风湿因子常呈阳性也提示与免疫异常相关。

二、临床特征本病多发生于12~30岁年轻女性0IO],最小者出生后2个月发病。

临床现包括非特异性炎症性症状和动脉狭窄或闭塞后导致的组织或器官缺血症状[11]。

(1)非特异性炎症可表现为:全身不适、乏力、食欲缺乏、发热、易疲劳、体重下降、多汗、月经不调等,可伴关节红肿、血管神经性水肿和皮肤结节性红斑。

一例不稳定性心绞痛患者的病例分析病例分析:一例不稳定性心绞痛患者患者基本信息:患者,男性,65岁,无明显家族史,有高血压病史。

主诉胸痛不适,并伴有胸闷、气短,已持续3天。

病史回顾:患者此前经常出现心绞痛发作,多在体力活动后而缓解,但症状较轻,多休息即可缓解。

但本次症状较以往明显,并且出现在休息状态下。

患者没有其他明显不适,如头晕、晕厥。

过去一周患者体重未明显改变,情绪较为稳定。

体格检查:体温:36.7℃,脉搏:80次/分,呼吸:18次/分,血压:155/95 mmHg。

心率正常,听诊心脏杂音。

辅助检查:心电图(ECG)显示类似心肌缺血特征的ST段压低,T波倒置。

实验室检查:心肌标志物:心肌肌钙蛋白(cTnI)升高。

诊断:根据患者的病史、体格检查和辅助检查结果,可以初步诊断为不稳定性心绞痛(unstable angina)。

进一步评估:根据患者的临床表现和心电图结果,并结合患者的高血压病史,需要进一步评估患者的心血管状况,以确定疾病的严重程度和处理方法。

冠状动脉造影:冠状动脉造影是一种显像技术,可以清楚地显示心脏冠状动脉的血管形态和病变情况。

对于不稳定性心绞痛患者,冠状动脉造影是常规的评估方法之一、通过该检查,可以确定患者是否存在冠状动脉狭窄或阻塞,并评估心肌缺血的病变程度。

此外,冠状动脉造影还可以提供有关选择血管成形术或植入冠状动脉支架的信息。

治疗方案:1.卧床休息:患者需要卧床休息,减少身体活动,以减轻心脏负担。

2.药物治疗:包括硝酸甘油、阿司匹林、β受体阻滞剂、抗血小板药物等。

-硝酸甘油可通过扩张冠状动脉和减少心脏前负荷,缓解心绞痛发作。

-阿司匹林可抑制血小板聚集,减少血栓形成的风险。

-β受体阻滞剂可降低心率和心脏负荷,减少心肌需氧量。

-抗血小板药物(如氯吡格雷)可减少血小板活性,预防冠状动脉内膜破裂和血栓形成。

3.心脏康复:在病情稳定后,患者需要参加心脏康复计划,包括有氧锻炼、心理支持和教育等。

多发性大动脉炎致不稳定型心绞痛1例病历资料

患者,女,49岁,主因反复发作胸痛2个月入院。

入院前曾于外院行冠脉造影示:l始部95%狭窄,lad中段80%狭窄,遂在两病变处各置入1枚支架。

术后规律服用药物,但仍反复发作心绞痛,舌下含化硝酸甘油疗效差。

入院后测量血压:左上肢120/70mmhg,右上肢118/73mmhg,左下肢208/62mmhg,右下肢205/70mmhg。

化验血沉(29mm/小时)轻度增快,crp(10.5mg/l)轻度升高。

复查冠脉造影示:lm近段开口支架内增生50%,lad中段100%支架内再狭窄,d2近段90%狭窄。

颈动脉造影示:右锁骨下动脉开口狭窄90%,左锁骨下动脉闭塞,双侧椎动脉闭塞。

经联合会诊后考虑为大动脉炎可能性大。

建议加用激素治疗。

经联合应用激素和抗心肌缺血药物后患者症状逐渐控制。

遂出院维持激素治疗,随访至今病情尚稳定。

讨论

大动脉炎是指主动脉及其主要分支及肺动脉的慢性进行性非特异性炎性病变,以引起不同部位的狭窄或闭塞为主。

本病常为多发性病变,病因迄今尚不明确,属结缔组织病范畴。

目前采用的

lupi-herrea分型法就是根据病变部位不同将大动脉炎分为4型[1]:ⅰ型(头臂动脉型)、ⅱ型(胸腹主动脉型)、ⅲ型(混合型)、ⅳ型(兼有肺动脉型)。

此例患者就属于ⅲ型,它兼有ⅰ、两种类型的特征。

血沉、crp及心电图、心脏超声等检查有助于本病诊断,

数字减影血管造影(dsa)仍是诊断大动脉炎的“金标准”。

激素对活动期患者的治疗是有效的,适应证包括发热、疼痛、血沉快、crp 阳性等。

一般自1mg/(kg·日)开始,4~6周后减量,以血沉不增快作为减量指标,每2~4周减5~10mg,减至5~10mg/日时应维持一段时间。

进入稳定期后,若因大动脉狭窄造成心脑肾及肢体相应部位缺血时,就有介入治疗指征。

药物或介入治疗无效时可考虑外科手术。

因血管病变呈慢性进行性,故侧枝循环形成较丰富,大多预后较好。

本病例提示在疾病的诊断过程中要重视病因诊断,入院后相关检查必须充分完善。

尤其是现在介入治疗的白热化阶段,临床医师往往把更多的注意力放在了解决血管狭窄上而忽视了其他异常方面。

全面思考问题很重要。

参考文献

1 lupi he,sanchez tg,marcushamer j,et al.takayasu arteritis am heart j,1977,93:94-103.。