观测值的中误差

- 格式:ppt

- 大小:747.51 KB

- 文档页数:10

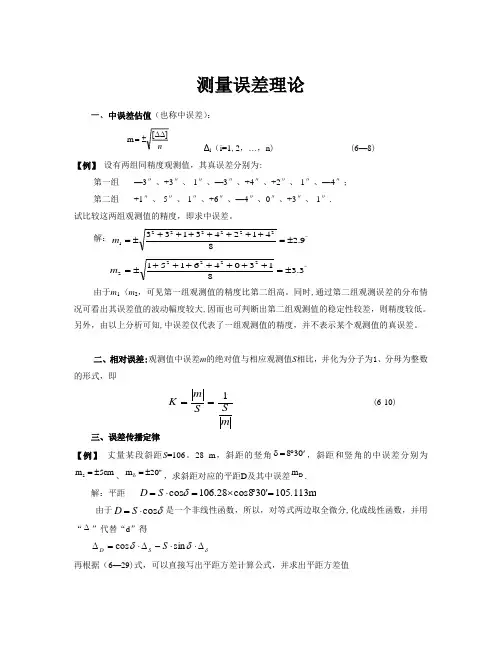

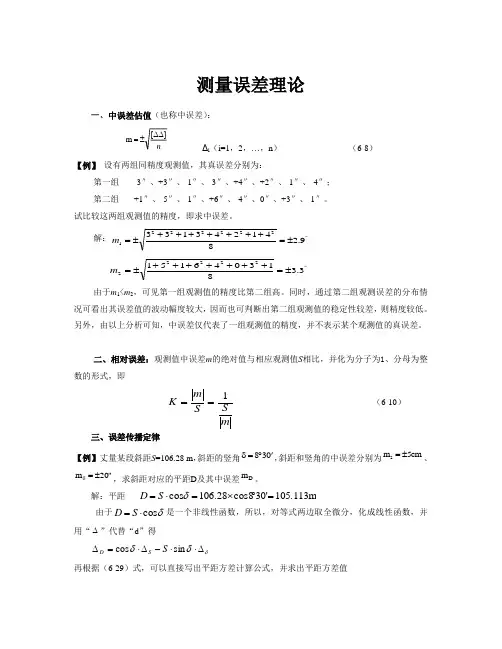

测量误差理论一、中误差估值(也称中误差):Δi (i=1,2,…,n ) (6—8)【例】 设有两组同精度观测值,其真误差分别为:第一组 —3″、+3″、-1″、—3″、+4″、+2″、-1″、—4″; 第二组 +1″、-5″、-1″、+6″、—4″、0″、+3″、-1″. 试比较这两组观测值的精度,即求中误差。

解:"22222219.2841243133±=+++++++±=m"222223.3813046151±=+++++++±=m由于m 1〈m 2,可见第一组观测值的精度比第二组高。

同时,通过第二组观测误差的分布情况可看出其误差值的波动幅度较大,因而也可判断出第二组观测值的稳定性较差,则精度较低。

另外,由以上分析可知,中误差仅代表了一组观测值的精度,并不表示某个观测值的真误差。

二、相对误差:观测值中误差m 的绝对值与相应观测值S 相比,并化为分子为1、分母为整数的形式,即mS Sm K 1==(6-10) 三、误差传播定律【例】 丈量某段斜距S =106。

28 m ,斜距的竖角038'︒=δ,斜距和竖角的中误差分别为cm 5m s ±=、"20m ±=δ,求斜距对应的平距D 及其中误差D m .解:平距 105.113m 30'cos8106.28cos =︒⨯=⋅=δS D由于δcos ⋅=S D 是一个非线性函数,所以,对等式两边取全微分,化成线性函数,并用“∆”代替“d ”得δδδ∆⋅⋅-∆⋅=∆sin cos S S D再根据(6—29)式,可以直接写出平距方差计算公式,并求出平距方差值n m ] [∆∆ ±=2""2222"2222)(477.24)20626520()'308sin 28.106(5)'308(cos )()sin ()(cos cm m S m m SD=⋅︒⋅+⋅︒=⋅⋅+⋅=ρδδδ因此,平距的中误差为:m D =±5 cm 。

测量误差理论一、中误差估值(也称中误差):Δi (i=1,2,…,n ) (6-8)【例】 设有两组同精度观测值,其真误差分别为:第一组 -3″、+3″、-1″、-3″、+4″、+2″、-1″、-4″; 第二组 +1″、-5″、-1″、+6″、-4″、0″、+3″、-1″。

试比较这两组观测值的精度,即求中误差。

解:"22222219.2841243133±=+++++++±=m"222223.3813046151±=+++++++±=m由于m 1<m 2,可见第一组观测值的精度比第二组高。

同时,通过第二组观测误差的分布情况可看出其误差值的波动幅度较大,因而也可判断出第二组观测值的稳定性较差,则精度较低。

另外,由以上分析可知,中误差仅代表了一组观测值的精度,并不表示某个观测值的真误差。

二、相对误差:观测值中误差m 的绝对值与相应观测值S 相比,并化为分子为1、分母为整数的形式,即mS Sm K 1==(6-10) 三、误差传播定律【例】 丈量某段斜距S =106.28 m ,斜距的竖角038'︒=δ,斜距和竖角的中误差分别为cm 5m s ±=、"20m ±=δ,求斜距对应的平距D 及其中误差D m 。

解:平距 105.113m 30'cos8106.28cos =︒⨯=⋅=δS D由于δcos ⋅=S D 是一个非线性函数,所以,对等式两边取全微分,化成线性函数,并用“∆”代替“d ”得δδδ∆⋅⋅-∆⋅=∆sin cos S S D再根据(6-29)式,可以直接写出平距方差计算公式,并求出平距方差值n m ] [∆∆ ±=2""2222"2222)(477.24)20626520()'308sin 28.106(5)'308(cos )()sin ()(cos cm m S m m SD=⋅︒⋅+⋅︒=⋅⋅+⋅=ρδδδ因此,平距的中误差为:m D =±5 cm 。

观测值的中误差计算公式

观测值的中误差计算公式是一种用于评估实验测量结果的准确性和可靠性的方法。

中误差是指一组测量值与其平均值之间的差异程度。

中误差的计算公式如下:中误差=√(Σ(观测值-平均值)²/观测次数)。

这个公式的含义是,首先计算每个观测值与平均值的差异,然后将这些差异的平方相加,再除以观测次数,最后取平方根。

这样就可以得到观测值的中误差。

中误差的计算可以帮助我们判断实验结果的可靠性。

如果中误差较小,说明多次测量结果较为一致,实验结果较为可靠。

反之,如果中误差较大,说明多次测量结果差异较大,实验结果不够可靠。

通过计算中误差,我们可以对实验结果进行更精确的分析和解释。

同时,中误差的计算也能够帮助我们发现实验过程中可能存在的误差来源,并采取相应的改进措施。

观测值的中误差计算公式是一种简单而有效的方法,可以帮助我们评估实验结果的准确性和可靠性。

通过计算中误差,我们可以更好地理解实验数据,并得出更可靠的结论。

水平角观测中误差计算公式水平角观测中误差计算公式是用于评估测量水平角观测结果的准确程度的指标。

水平角是指测量两点间连线相对于水平方向的夹角。

观测中误差是指测量结果与真实值之间的差异,它受到多种因素的影响,例如仪器误差、人为误差和自然环境因素等。

在进行水平角观测时,需要测量仪器的环境误差和观测员的个人误差。

环境误差包括大气折射误差、仪器偶然误差和仪器系统误差等;而个人误差主要是由于观测员的不准确操作和读数错误等造成的。

为了计算水平角观测中误差,我们可以采用以下公式:总误差=个人误差+环境误差个人误差=观测员A误差+观测员B误差环境误差=大气折射误差+仪器误差大气折射误差是由于大气对光线的折射导致的误差。

为了计算大气折射误差,可以使用以下公式:大气折射误差=空间大气折射误差+天气大气折射误差空间大气折射误差是通过观测者所处位置的大气条件来确定的,可以通过气象数据来获得。

天气大气折射误差则是由于天气条件变化而产生的误差,可以通过观测数据的时间和地点来确定。

仪器误差是由于测量仪器的不准确性和随着时间的使用而产生的误差。

为了计算仪器误差,可以使用以下公式:仪器误差=仪器等级误差+仪器随时间误差仪器等级误差是由于仪器制造过程中的误差而产生的,通常可以从仪器的规格书中获取。

仪器随时间误差是由于长期使用和磨损而引起的误差。

个人误差是由观测员的不准确操作和读数错误等因素引起的。

为了计算个人误差,可以使用以下公式:个人误差=观测员仪器读数误差+观测员操作误差+观测员个人差异观测员仪器读数误差是由于观测员在读取仪器示数时引起的误差。

观测员操作误差是由于观测员在操作仪器时引起的误差,例如不准确的持仪方式或操作不规范等。

观测员个人差异则是不同观测员之间的个人技术能力和水平差异。

通过以上公式,我们可以计算得到水平角观测中的总误差。

对于测量结果的准确性评估以及进一步的数据处理和分析具有重要的意义。

对于关键性的测量任务,需要采取相应的措施来降低误差和提高测量的精度,例如增加观测人员的培训和质量控制,选用更精确的仪器设备以及合适的环境条件等。

观测值中误差计算公式观测值中误差计算公式是用于衡量观测值与真实值之间的差异的数学公式。

它是科学研究和实验中常用的工具,用于评估数据的精确性和可靠性。

观测值中误差计算公式是基于统计学原理和概率理论,通过对数据的分析和处理,得出观测值的误差范围和可信度。

观测值中误差计算公式的基本形式如下:误差 = 观测值 - 真实值其中,观测值是通过实验或测量得到的数据,真实值是理论上的准确数值。

误差表示了观测值与真实值之间的差异,它可以是正数也可以是负数,正数表示观测值偏大,负数表示观测值偏小。

观测值中误差计算公式的具体形式根据具体情况而定。

在实际应用中,常见的观测值中误差计算公式有以下几种:1. 绝对误差:绝对误差是观测值与真实值之间差异的绝对值。

它可以用来衡量观测值的准确性和精度。

绝对误差的计算公式如下:绝对误差 = |观测值 - 真实值|2. 相对误差:相对误差是绝对误差与真实值之比的绝对值。

它可以用来衡量观测值的相对准确性和精度。

相对误差的计算公式如下:相对误差 = |观测值 - 真实值| / |真实值|3. 百分比误差:百分比误差是相对误差乘以100的值。

它可以用来衡量观测值的百分比准确性和精度。

百分比误差的计算公式如下:百分比误差 = |观测值 - 真实值| / |真实值| × 100%观测值中误差计算公式的选择取决于具体的应用场景和要求。

在科学研究和实验中,我们通常会根据具体的目的和需求选择合适的误差计算公式。

有时候,我们更关注绝对误差,因为它可以直观地反映观测值的与真实值的差别;有时候,我们更关注相对误差和百分比误差,因为它们可以将观测值的误差与真实值进行比较,以评估观测值的准确性和可靠性。

观测值中误差计算公式在科学研究和实验中具有重要的应用价值。

通过对观测值的误差进行计算和分析,我们可以评估数据的精确性和可靠性,从而提高实验的准确度和可重复性。

同时,观测值中误差计算公式也可以帮助我们发现和解决实验中可能存在的问题和偏差,从而提高实验的科学性和可信度。

求中误差的三个公式在测量工作和科学研究中,我们常常需要评估测量结果的精度和可靠性。

中误差就是一个重要的指标,用于衡量观测值的精度。

下面将为您介绍求中误差的三个常用公式。

首先,我们来了解一下什么是中误差。

简单来说,中误差是衡量一组观测值的离散程度的统计量。

它反映了观测值与真值之间的接近程度。

中误差越小,说明观测值越接近真值,精度越高;反之,中误差越大,精度越低。

第一个求中误差的公式是基于真误差的定义。

真误差是观测值与真值之差。

假设我们有 n 个观测值 L1、L2、、Ln,对应的真值为 X,那么每个观测值的真误差分别为Δ1 = L1 X、Δ2 = L2 X、、Δn = Ln X。

中误差 m 的计算公式为:m =±√(Δ1² +Δ2² ++Δn²)/ n这个公式的原理是通过计算真误差的平方和的平均值的平方根,来得到中误差。

它直观地反映了观测值的离散程度。

接下来,我们看第二个公式,它是基于改正数的。

设观测值的最或是值为 x,观测值 Li 对应的改正数为 vi = Li x。

那么中误差 m 的计算公式为:m =±√(v1²+ v2²++ vn²)/(n 1)这个公式与第一个公式类似,但分母是 n 1 而不是 n。

这是因为在计算最或是值时,使用了观测值的信息,自由度减少了 1。

再来看第三个公式,适用于等精度观测的情况。

假设对某量进行了n 次等精度观测,每次观测的中误差都为 m',那么算术平均值的中误差 m 为:m = m' /√n这个公式表明,当进行多次等精度观测时,算术平均值的精度会提高,提高的程度与观测次数的平方根成反比。

为了更好地理解这三个公式,我们通过一个简单的例子来进行说明。

假设有一组对某段距离的测量值:251m、248m、253m、249m、252m,其真值为 250m。

按照第一个公式,先计算真误差:Δ1 = 251 250 = 01,Δ2 = 248 250 =-02,Δ3 = 253 250 = 03,Δ4 = 249 250 =-01,Δ5 = 252 250 = 02。

水平角观测中误差计算公式【最新版】目录1.水平角观测中误差的定义与分类2.水平角观测的主要误差来源3.测回法计算水平角观测中误差的公式4.实例:一测回水平角观测中误差的计算5.总结正文水平角观测中误差计算公式水平角观测是测绘工作中常见的一种测量方法,用于确定地面上两点之间水平方向的角度。

在实际观测过程中,由于各种因素的影响,观测结果往往会存在误差。

为了准确评价观测数据的精度,需要计算水平角观测中的误差。

一、水平角观测中误差的定义与分类水平角观测中的误差是指观测值与真实值之间的差异。

根据误差的来源,可将其分为三类:人为误差、外界条件对观测精度的影响和仪器误差对测角精度的影响。

1.人为误差:包括观测者在操作过程中产生的误差,如读数不准确、瞄准目标时估计偏差等。

2.外界条件对观测精度的影响:包括气象条件、地形地貌、地球曲率等因素对观测结果的影响。

3.仪器误差对测角精度的影响:包括仪器的精度、仪器的安装与使用、度盘偏心差等因素对观测结果的影响。

二、水平角观测的主要误差来源水平角观测的主要误差来源有以下几个方面:1.观测者的技能水平和经验:观测者的操作技能、对仪器的熟悉程度以及实践经验都会影响观测结果的精度。

2.气象条件:风力、气温、气压、湿度等因素的变化会影响测量结果。

3.地形地貌:地面的高低起伏和斜坡度会影响水平角观测的精度。

4.仪器精度:仪器的精度和稳定性直接影响观测结果的精度。

5.观测方法:不同的观测方法对误差的影响程度不同。

三、测回法计算水平角观测中误差的公式测回法是计算水平角观测中误差的常用方法,其公式如下:误差 = m([]/(5-1))其中,m 表示中误差,[] 表示观测值的标准差,5 表示测回次数,1 表示测回中误差的自由度。

四、实例:一测回水平角观测中误差的计算假设在一次水平角观测中,采用测回法得到了五个观测值,分别为:α1, α2, α3, α4, α5。

对应的标准差分别为:s1, s2, s3, s4, s5。

评定精度的标准一、评定精度的标准为了对测量成果的精确程度作出评定,有必要建立一种评定精度的标准,通常用中误差,相对误差和容许误差来表示。

1.中误差1)用真误差来确定中误差设在相同观测条件下,对真值为的一个未知量进行次观测,观测值结果为,每个观测值相应的真误差(真值与观测值之差)为△1、△2、……,△n。

则以各个真误差之平方和的平均数的平方根作为精度评定的标准,用表示,称为观测值中误差。

式中:观测次数—称为观测值中误差(又称均方误差)为各个真误差△的平方的总和。

上式表明了中误差与真误差的关系,中误差并不等于每个观测值的真误差,中误差仅是一组真误差的代表值,当一组观测值的测量误差愈大,中误差也就愈大,其精度就愈低;测量误差愈小,中误差也就愈小,其精度就愈高。

【例题】甲、乙两个小组,各自在相同的观测条件下,对某三角形内角和分别进行了7次观测,求得每次三角形内角和的真误差分别为:甲组:+2〞、-2〞、+3〞、+5〞、-5〞、-8〞、+9〞乙组: -3〞、+4〞、0〞、-9〞、-4〞、+1〞、+13〞 则甲、乙两组观测值中误差为:由此可知,乙组观测精度低于甲组,这是因为乙组的观测值中有较大误差出现,因中误差能明显反映出较大误差对测量成果可靠程度的影响,所以成为被广泛采用的一种评定精度的标准。

2)用观测值的改正数来确定观测值的中误差在实际测量工作中,观测值的真误差往往是不知道的,因此,真误差也无法求得,所以常通过观测值的改正数V i 来计算观测值中误差。

即:V i=L-L 1 (i=1,2.....,n)[]1-±=n vv m3)算术平均值中误差算术平均值L 的中误差M ,按下式计算:[]()1-±==n n vv nm M【例题】某一段距离共丈量了6次,结果如表所示,求算术平均值、观测中误差、算术平均值的中误差、及相对误差。

(二)相对误差测量工作中对于精度的评定,在很多情况下用中误差这个标准是不能完全描述对某量观测的精确度的。

算术平均值及其中误差5. 4. 1 算术平均值设对某量进行r次等精度观测,观测值为=(.=1、2…… ' ),其算术平均值为.[: 厶 + 厶2 + ........ + E ]一般情况下,被观测量的真值(如一个角度,一条边长的真值)是无法得知的,对一组等精度观测值而言,算术平均值就是被观测量真值的最可靠值,即最或是值。

5. 4. 2观测值中误差令算术平均值与每个观测值的差值为观测值改正数J :〔二—(「=1、2……/ )代入下式亦可计算出观测值的中误差:上式即为利用观测值改正数计算观测值中误差的实用公式。

5. 4. 3算术平均值中误差又因「均为等精度观测,具有相同的中误差匸,运用误差传播定律可得据算术平均值的定义(5-19)式知(5-26)上式可见,算术平均值中误差较观测值中误差缩小Y'倍。

解:(1)计算最或是值即算术平均值:例5-6 对某段距离进行了六次等精度测量,求该距离的最或是值及其中误差。

(2)计算观测值改正数'^ = [£1 = 348.3606检核:本例计算[「]=0,说明计算无误。

再计算各 ’!之平方,得[二]=238 。

(3)计算观测值中误差(4)计算算术平均值中误差(5)计算算术平均值的相对中误差—丄・ 丄 —1 x!\m,\ 348.36/0.0028 124400因该例为距离测量,所以需进行相对误差的计算,否则,该项计算免去。

观测次观测值£/m V /mmW]1 348.367 +7 492 348.359 -1 13 348.364 +4 16 4 348.350 —10 1005 348.366 +6 36 6348.354—6 36"囚= 348J606[V ]=o[W ]=238距离测量成果计算表一(=1、2……r )表5-3 VV桝二'- mm。

观测值中误差计算公式

误差计算公式可以是很多种形式,具体取决于观测值的类型和误差的性质。

以下是一些常见的误差计算公式:

1. 绝对误差(Absolute Error):

绝对误差是实际观测值与准确值之间的差的绝对值,表示观测值的离散程度。

绝对误差 = |观测值 - 准确值|

2. 相对误差(Relative Error):

相对误差是绝对误差除以准确值的比值,表示观测值的相对离散程度。

相对误差 = (观测值 - 准确值) / 准确值

3. 百分比误差(Percentage Error):

百分比误差是相对误差乘以100,表示观测值与准确值之间的比例关系。

百分比误差 = 相对误差 * 100

4. 均方根误差(Root Mean Square Error,RMSE):

均方根误差是实际观测值与预测值之间的差的平方的均值的平方根,常用于评估模型的预测精度。

RMSE = sqrt(sum((观测值 - 预测值)^2) / n)

以上只是一些常见的误差计算公式,实际应用中可能还会有其他形式的误差计算公式。

具体选择哪个公式取决于具体的应用场景和需求。