水系沉积物测量

- 格式:ppt

- 大小:15.71 MB

- 文档页数:31

1∶5万水系沉积物测量工作方法及技术要求根据调查区的地球化学景观特征,野外工作方法主要依据《区域地球化学勘查规范》DZ/T0011―1991,地球化学勘查方法的技术要点:①1∶5万水系沉积物测量取样密度为4-5个点/km2,采样物质为基本代表基岩成份的较粗粒级岩屑物质,截取–10目―+60目粒级段;岩屑地球化学测量样品采自残坡积层,采样深度视残坡积层发育程度而定。

调查区采样物质以水系沉积物样品为主,局部山顶和山坡水系不发育地段以岩屑样品代替。

i.采样布局原则①采样布局以合理为原则并兼顾均匀性。

②水系沉积物样品主要布设于一级水系和二级水系上,以及三级水系的上游。

③平均采样密度确定为4-5个点/km2。

ii.样品采集①采样点的布设使用1∶5万地形图为工作手图,以1km2的方格为采样大格,再将大格分成0.25 km2的四个小格作采样单元,编号顺序自左至右、自上而下标号为A、B、C、D,如002A1。

采样点要在保证合理的情况下尽可能均匀分布,并使可采面积内不出现连续5个以上的不合理的空白小格,保证每个采样大格都有采样点分布,采样点布置在每一个小格子中最大限度控制汇水面积处。

采样点主要布设在二级水系的上游区段和一级水系沟口,当一级水系较长时,在水系中间可再布置采样点,使每个采样点控制的汇水面积在0.25-0.125 km2之间。

在地形平缓、水系不发育的山坡或山脊上,无法采集水系沉积物样品时,可在采样格内沿同一等高线3-5处采集残坡积层岩屑样品,采样深度视残坡积层发育程度而定。

②样品的采集a、采样点位的确定野外定点采用GPS结合1∶5万地形图定点,并采用连续航迹监控。

GPS在使用前,利用图幅内国家等级三角点坐标或当地GPS偏差校正值对GPS进行坐标校准,使GPS坐标与1∶5万地形图坐标偏差≤15米。

校正后,对所有GPS进行一致性试验,使GPS间系统偏差小于5米。

定点时要使GPS坐标达到稳定后再读取坐标,野外定点误差小于30米。

1∶5万水系沉积物测量1、采样密度阳明山地区以中低山—丘陵为主,雨水充沛,河沟极为发育,大部分地区水流速度中等,水系沉积物测量采样密度定为4~5点/ km2,在1:20万区化浓集中心地带、多元素异常复合部位或矿点分布较集中的地带,采样密度可适当增加,以每小格(0.25km2)不超过2个采样点为原则。

2、采样物质与采样部位本次调查的采样物质以淤泥和粉砂为主,粒度要求取-0.216mm(≤60目)筛孔粒径的物质。

为减少测区内元素的跳动,采样物质要尽量保持一致,要避免采集表层物质,以减少有机物质及铁锰类物质的影响。

样品装入布样袋后,应用手缓慢挤干,以避免某些元素以溶液形式相互渗透造成样品的污染。

过筛后的样品重量应保证不少于120克。

水系沉积物采样部位应选择在河流底部或河道岸边与水面接触之处,在间歇性水流地区或很少水流的干河道或沟谷中应主要在其底部采样。

在水流湍急的河道中要选择在水流变缓处,转石后或河道拐弯的内侧有较多细粒物质聚集之处采样。

如果采样小格中实无水系,则可在较小的干沟底部采样。

为提高样品的代表性,应在采样点水系上下20~30m范围内进行多点取样,然后混合在一起组合成一个样品。

3、采样点的布置与定点水系沉积物测量野外采样点位采用GPS与1:5万地形图结合确定。

先在地形图上将工作范围框出,然后在工作区范围内将整数公里网加密成长宽都为0.5km的方格网。

以四个小方格作为一个大格(1km2),为便于资料整理和数据处理,大格编号顺序按一个1∶5万图幅为一个单元,单元号冠于大格编号的千位,每幅1∶5万图幅的大格编号顺序自左而右自上而下。

每个大格的四个小格编号顺序自左而右自上而下标为a、b、c、d,每个小格中采集的第一个样品为1,第二个样品标为2(如1001a1),每个采样点根据其所处的位置按上述规定进行编号。

采样点位预先按设计采样点位布置在地形图上,在野外采样过程中可以根据现场实际情况作适当的修改,并将实际采样位置标注在图上。

.1/5万水系沉积物测量野外工作方法一.1/5万水系沉积物测量布点原则以区内景观条件、地质及地球化学特征为依据,并根据任务书要求完成本次布点:⑴以1:5万地形图为工作手图,采样密度控制在6-8个点/Km2以内,一般按每平方公里不少于7个点/Km2布置。

主水系中均不布点,特别难以通行区可适当放稀布点。

样点分布力求最大限度控制汇水域,兼顾样点均匀一、水系沉积物布点原则合理布设。

⑵采样点主要布置在地形图上可以辨认的最小水系(>300m)即一级水系口上,对长度大于500米的水系,应溯源追加布点,二三级水系可适当控制。

对原1:20万区域化探采样点应进一步布点。

⑶最上游的采样点控制汇水域面积不小于0.125km2,不大于0.25km2,要求每个样点都应控制一片特有的汇水域,力求采样点控制汇水域面积的均匀性。

⑷避免不必要的重复控制及机械布点,布点时尽量兼顾减轻劳动强度,采样点尽量布置在易通行处。

⑸在自然条件允许的情况下,尽量使95%以上的小格内都有样点分布,不得连续出现五个以上的空白小格。

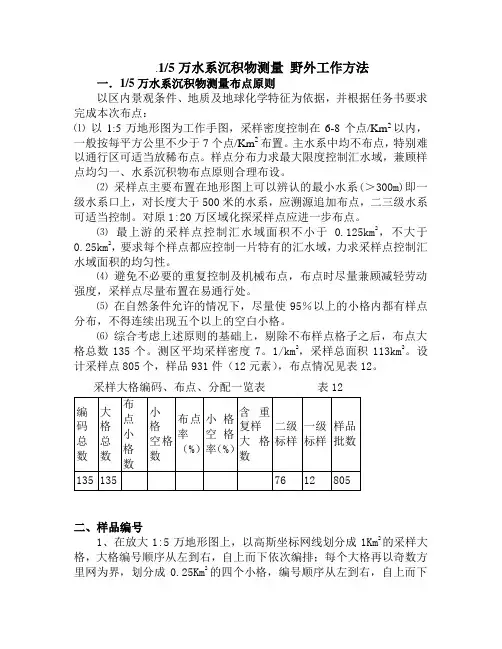

⑹综合考虑上述原则的基础上,剔除不布样点格子之后,布点大格总数135个。

测区平均采样密度7。

1/km2,采样总面积113km2。

设计采样点805个,样品931件(12元素),布点情况见表12。

采样大格编码、布点、分配一览表表12二、样品编号1、在放大1:5万地形图上,以高斯坐标网线划分成1Km2的采样大格,大格编号顺序从左到右,自上而下依次编排;每个大格再以奇数方里网为界,划分成0.25Km2的四个小格,编号顺序从左到右,自上而下划分为a、b、c、d,每个小格有两个样点时,按从上而下的顺序,以阿拉伯数字脚注,如8A2 为第8大格A小格2号样品。

采样点预先设计标绘于地形图上。

2.含重复采样格子确定,在考虑图幅中均匀分布和不同地质构造单元的前提下,预先随机确定重复采样格且随机确定一重复样点。

实际采样43个样品为一批,其中随机留取7个号,3个插入重复分析样品,4个供实验室插入二级标样作质量监控,以衡量各批次间的分析偏差,每个1:5万图幅内随机抽取一批,供实验室插入12个一级标样。

.1/5万水系沉积物测量野外工作方法一.1/5万水系沉积物测量布点原则以区景观条件、地质及地球化学特征为依据,并根据任务书要求完成本次布点:⑴以1:5万地形图为工作手图,采样密度控制在6-8个点/Km2以,一般按每平方公里不少于7个点/Km2布置。

主水系中均不布点,特别难以通行区可适当放稀布点。

样点分布力求最大限度控制汇水域,兼顾样点均匀一、水系沉积物布点原则合理布设。

⑵采样点主要布置在地形图上可以辨认的最小水系(>300m)即一级水系口上,对长度大于500米的水系,应溯源追加布点,二三级水系可适当控制。

对原1:20万区域化探采样点应进一步布点。

⑶最上游的采样点控制汇水域面积不小于0.125km2,不大于0.25km2,要求每个样点都应控制一片特有的汇水域,力求采样点控制汇水域面积的均匀性。

⑷避免不必要的重复控制及机械布点,布点时尽量兼顾减轻劳动强度,采样点尽量布置在易通行处。

⑸在自然条件允许的情况下,尽量使95%以上的小格都有样点分布,不得连续出现五个以上的空白小格。

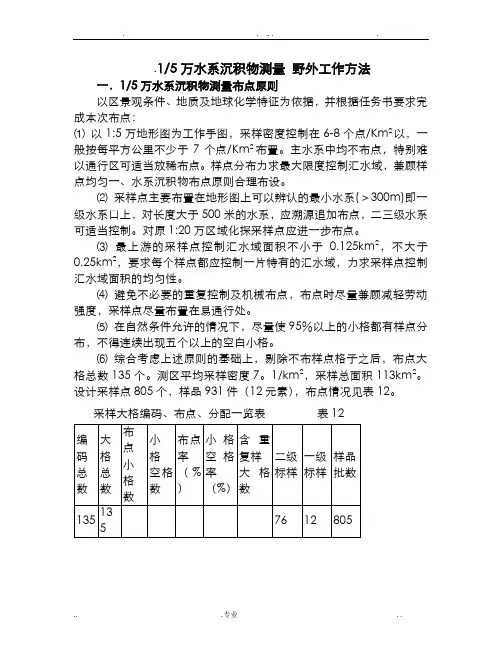

⑹综合考虑上述原则的基础上,剔除不布样点格子之后,布点大格总数135个。

测区平均采样密度7。

1/km2,采样总面积113km2。

设计采样点805个,样品931件(12元素),布点情况见表12。

采样大格编码、布点、分配一览表表12二、样品编号1、在放大1:5万地形图上,以高斯坐标网线划分成1Km2的采样大格,大格编号顺序从左到右,自上而下依次编排;每个大格再以奇数方里网为界,划分成0.25Km2的四个小格,编号顺序从左到右,自上而下划分为a、b、c、d,每个小格有两个样点时,按从上而下的顺序,以阿拉伯数字脚注,如8A2 为第8大格A小格2号样品。

采样点预先设计标绘于地形图上。

2.含重复采样格子确定,在考虑图幅中均匀分布和不同地质构造单元的前提下,预先随机确定重复采样格且随机确定一重复样点。

实际采样43个样品为一批,其中随机留取7个号,3个插入重复分析样品,4个供实验室插入二级标样作质量监控,以衡量各批次间的分析偏差,每个1:5万图幅随机抽取一批,供实验室插入12个一级标样。

水系沉积物地球化学测量在凉城地区的应用效果1. 引言1.1 水系沉积物地球化学测量在凉城地区的应用效果水系沉积物地球化学测量是一种通过对水体沉积物中元素、同位素、有机物等进行分析,从而揭示地球化学特征和环境演化历史的技术手段。

在凉城地区,水系沉积物地球化学测量的应用效果十分显著。

通过对该地区水系中沉积物的分析,可以了解凉城地区的地质特征、水文地质情况、污染源分布等信息,为环境保护和水资源管理提供科学依据。

在凉城地区的实际应用中,水系沉积物地球化学测量已经被广泛应用于水质监测、环境评估、矿产资源勘探等领域,取得了显著的成效。

水系沉积物地球化学测量在凉城地区的应用效果不仅体现了其在环境科学领域的重要性,也为该地区的可持续发展提供了重要支撑。

2. 正文2.1 地球化学测量技术简介地球化学测量技术是一种通过对地球上不同物质的元素组成和化学性质进行分析和测量,以揭示地质、环境等问题的科学技术方法。

随着科学技术的不断进步,地球化学测量技术已经得到了广泛的应用,并在不同领域展现出了巨大的潜力。

地球化学测量技术包括多种方法和技术,比如质谱分析、光谱分析、原子吸收光谱分析等。

这些方法可以对不同样本中的元素进行定量和定性分析,为我们提供了解地球内部结构、地质演化、环境污染等方面的重要信息。

在水系沉积物地球化学测量中,常用的技术包括X射线荧光分析、电感耦合等离子体发射光谱分析等。

通过这些技术,我们可以分析水系沉积物中的重金属元素含量、物质来源、环境质量等信息,为地质勘探、环境监测、水资源管理等提供科学依据。

总的来说,地球化学测量技术是一项非常重要的科学技术,可以为我们深入了解地球和环境等提供重要的数据支持,具有广阔的应用前景和发展空间。

2.2 在凉城地区的实际应用案例分析凉城地区是一个典型的干旱地区,水资源紧缺,水质问题也备受关注。

水系沉积物地球化学测量技术在凉城地区的应用具有重要意义。

通过对凉城地区水系沉积物进行地球化学测量,可以揭示地表物质循环的过程,帮助我们了解水体中的污染物来源和迁移规律。

水系沉积物地球化学测量在凉城地区的应用效果

水系沉积物地球化学测量是一种利用水系沉积物中的化学指标来研究地质环境演化和

水资源变化的方法。

在凉城地区,水系沉积物地球化学测量的应用可以为该地区的资源开

发利用、环境保护和地质灾害预测等方面提供基础数据和科学依据。

以下是水系沉积物地

球化学测量在凉城地区的应用效果的简要介绍。

1. 资源开发利用:水系沉积物地球化学测量可以对水系沉积物中的矿产资源进行评

估和开发利用的预测。

通过对水系沉积物中的金属元素、矿物组成和赋存状态等进行分析,可以确定地下矿化体的类型、规模和分布特征,为矿产资源勘探和开发提供科学依据。

2. 环境保护:水系沉积物地球化学测量可以对水系统中的污染物进行监测和评估。

通过对水系沉积物中的重金属、有机物和放射性元素等进行测量,可以判断水环境的污染

程度和来源,并为环境保护提供数据支持和科学指导。

3. 地质灾害预测:水系沉积物地球化学测量可以对地质灾害的发生和演化进行预测。

通过对水系沉积物中的颗粒组成、颗粒大小和地球化学特征等进行分析,可以揭示地质灾

害形成的原因和机制,预测潜在的地质灾害隐患,并为地质灾害防治提供科学依据。

4. 水资源变化研究:水系沉积物地球化学测量可以对水资源的变化进行研究。

通过

对水系沉积物中的主要元素含量和同位素组成进行测量,可以揭示水资源的起源、水文过

程和水文特征,评估水资源的数量和质量,为水资源管理和保护提供参考和决策依据。

![1:5万水系沉积物测量[整理]](https://uimg.taocdn.com/be25a6c577eeaeaad1f34693daef5ef7ba0d12bf.webp)

1∶5万水系沉积物测量1、采样密度阳明山地区以中低山—丘陵为主,雨水充沛,河沟极为发育,大部分地区水流速度中等,水系沉积物测量采样密度定为4~5点/ km2,在1:20万区化浓集中心地带、多元素异常复合部位或矿点分布较集中的地带,采样密度可适当增加,以每小格(0.25km2)不超过2个采样点为原则。

2、采样物质与采样部位本次调查的采样物质以淤泥和粉砂为主,粒度要求取-0.216mm(≤60目)筛孔粒径的物质。

为减少测区内元素的跳动,采样物质要尽量保持一致,要避免采集表层物质,以减少有机物质及铁锰类物质的影响。

样品装入布样袋后,应用手缓慢挤干,以避免某些元素以溶液形式相互渗透造成样品的污染。

过筛后的样品重量应保证不少于120克。

水系沉积物采样部位应选择在河流底部或河道岸边与水面接触之处,在间歇性水流地区或很少水流的干河道或沟谷中应主要在其底部采样。

在水流湍急的河道中要选择在水流变缓处,转石后或河道拐弯的内侧有较多细粒物质聚集之处采样。

如果采样小格中实无水系,则可在较小的干沟底部采样。

为提高样品的代表性,应在采样点水系上下20~30m范围内进行多点取样,然后混合在一起组合成一个样品。

3、采样点的布臵与定点水系沉积物测量野外采样点位采用GPS与1:5万地形图结合确定。

先在地形图上将工作范围框出,然后在工作区范围内将整数公里网加密成长宽都为0.5km 的方格网。

以四个小方格作为一个大格(1km2),为便于资料整理和数据处理,大格编号顺序按一个1∶5万图幅为一个单元,单元号冠于大格编号的千位,每幅1∶5万图幅的大格编号顺序自左而右自上而下。

每个大格的四个小格编号顺序自左而右自上而下标为a、b、c、d,每个小格中采集的第一个样品为1,第二个样品标为2(如1001a1),每个采样点根据其所处的位臵按上述规定进行编号。

采样点位预先按设计采样点位布臵在地形图上,在野外采样过程中可以根据现场实际情况作适当的修改,并将实际采样位臵标注在图上。

1∶5万水系沉积物测量工作方法及技术要求1∶5万水系沉积物测量工作方法及技术要求根据调查区的地球化学景观特征,野外工作方法主要依据《区域地球化学勘查规范》DZ/T0011―1991,地球化学勘查方法的技术要点:①1∶5万水系沉积物测量取样密度为4-5个点/km2,采样物质为基本代表基岩成份的较粗粒级岩屑物质,截取–10目―+60目粒级段;岩屑地球化学测量样品采自残坡积层,采样深度视残坡积层发育程度而定。

调查区采样物质以水系沉积物样品为主,局部山顶和山坡水系不发育地段以岩屑样品代替。

i.采样布局原则①采样布局以合理为原则并兼顾均匀性。

②水系沉积物样品主要布设于一级水系和二级水系上,以及三级水系的上游。

③平均采样密度确定为4-5个点/km2。

ii.样品采集①采样点的布设使用1∶5万地形图为工作手图,以1km2的方格为采样大格,再将大格分成0.25 km2的四个小格作采样单元,编号顺序自左至右、自上而下标号为A、B、C、D,如002A1。

采样点要在保证合理的情况下尽可能均匀分布,并使可采面积内不出现连续5个以上的不合理的空白小格,保证每个采样大格都有采样点分布,采样点布置在每一个小格子中最大限度控制汇水面积处。

采样点主要布设在二级水系的上游区段和一级水系沟口,当一级水系较长时,在水系中间可再布置采样点,使每个采样点控制的汇水面积在0.25-0.125 km2之间。

在地形平缓、水系不发育的山坡或山脊上,无法采集水系沉积物样品时,可在采样格内沿同一等高线3-5处采集残坡积层岩屑样品,采样深度视残坡积层发育程度而定。

②样品的采集a、采样点位的确定野外定点采用GPS结合1∶5万地形图定点,并采用连续航迹监控。

GPS在使用前,利用图幅内国家等级三角点坐标或当地GPS偏差校正值对GPS进行坐标校准,使GPS坐标与1∶5万地形图坐标偏差≤15米。

校正后,对所有GPS 进行一致性试验,使GPS间系统偏差小于5米。

定点时要使GPS坐标达到稳定后再读取坐标,野外定点误差小于30米。

一、水系沉积物测量的基本原理在水系中取其中的冲击物作为样品,对样品的分许结果进行各种统计,之后圈定异常、进行地球化学分区、建立地质—地球化学找矿模型、研究各元素之间的关系、确定找矿指示元素(直接和间接)及其伴生元素等等。

其中最常用的是圈定异常,并对异常(同生异常)溯源追踪,最终发现异常源(矿体或矿化体),以达到找矿的目的。

水系沉积物测量工作比例尺为1:200000及其以下的部分称为区域化探,工作比例尺为1:50000的称为地球化学普查,目前最大比例尺的水系沉积物测量为1:25000。

在地球化学普查或1:25000水系沉积物测量工作之后的溯源追踪工作通常是各种方式(1:1万、1:2万或1:2.5万的土壤剖面或土壤测量工作)的土壤测量工作,在黑龙江省最常用的是1:1万土壤剖面(点距20米,线距视异常和地质情况而定)、1:2万(网度200×40—线距200米、点距40米)土壤测量工作。

本次设计的追踪异常源的工作主要是1:2万土壤测量工作(面积是18km2),其次是1:2万土壤剖面工作(长度是18km)。

二、1/5万水系沉积物测量基本知识1、本次矿调按文件要求的采样密度为4~8个/km2,实际工作中的采样密度大多在4~5个/km2,大部分是4个/km2。

按规范要求每个采样点控制的汇水面积在0.125~0.25Km2之间,并且主要布置在一级水系上,二、三级水系视具体情况只布设少量的控制性采样点。

2、关于水系级别:按规范规定在地形图上超过300米的沟谷无论有无水流都为一级水系,两个一级水系会合处的下游为二级水系,同理两个二级水系会合处的下游为三级水系,以此类推可划分出4、5、6级水系。

3、水系沉积物测量的取样物质是未受污染的冲击物,而不是采样点两侧及周围的塌积物。

为避免于水系不发育的局部地段出现连续的空白区目前的作法是:采用水系沉积物与网格法土壤采样相结合的方法,以避免空白区域的出现。

土壤样品采集残坡积层中物质,具体是残积物还是坡积物根据现场确定,不好确定的可定为残破积物。

三、地球化学勘查(一)1∶5万水系沉积物测量工作方法根据《1∶5万地球化学普查规范》的规定,确定本次工作技术要求如下:1、水系级别划分水系级别划分原则。

以在1∶5万地形图上可辨认的最小水系(300~500 m)为1级水系,两条1级水系汇成2级水系……依次类推。

2、布样原则(1)采用正方形格子布样系统,在1∶5万地形图上以1 km2为一采样大格,每大格平分为a、b、c、d四个0.25 km2的采样小格,每小格大致按1~2个样品布置。

(2)95%以上的样点布于1、2级水系中,其余布于3级水系,3级以上水系不采样。

长度大于300 m的水系均应有样点控制,长度大于500 m的水系视具体长度加密1~2个样,每个样点控制汇水面积0.125~0.25 km2。

(3)采样点应分布均匀,减少重复控制和无样单元。

小格空格率小于5%。

(4)样品主要分布于1、2级水系口上,尽量布于易通行处。

(5)若采样格内无1、2级水系,为避免出现连续5个采样空格,可在部分采样格布设短剖面采土壤样品。

其它采样空格暂不布样。

(6)在1∶5万地形图上标出所有长度超过500 m的水系,根据前述布样原则在图上初步布置设计点位。

3、野外工作用图及点位精度要求野外工作用图采用1∶5万地形图。

采样之前先将采样点位标注在地形图上,编好号码。

野外采样用GPS卫星定位仪结合地形图定点,定点误差在图上平面误差不大于2 mm。

所有采样点均应有明显的标记,以备野外质量检查和进一步的查证工作。

采样时对地形图上未标出的,长度大于300 m的水系进行取样,并将水系及所采样品标绘于手图上。

4、采样位置及采样物质(1)采样位置:应选择河床底部或河道岸边与水面接触处采样。

个别地段也可在河漫滩上采样。

在间歇性流水的河道中,应在河床底部采样;在水流湍急的河道中,应尽量在水流变缓停滞处采样(如河谷由窄变宽、河流急转弯的内侧、障碍物的背后、河谷横断面变平处等较多细粒物质聚集处)。

水系沉积物测量野外工作方法及技术要求一、取样基本流程1、野外工作第一步:地形图读点,存入GPS第二步:GPS导航到点位第三步:定点,保存点位第四步:采样,过筛,装袋,编号,标记第五步:记录依次完成全天取样工作,并保存航迹。

2、室内基本工作第一步:样品交接第二步:晾晒,过筛,过称(检查样品重量)第三步:航迹检查第四步:自检,互检第五步:项目组抽检(总样品的10%)二、水系沉积物测量基本要求1、基本采样方法:在确认定位准确的情况下,选择有利于细粒级物质聚集的水流变缓处、大石头背后、河道转弯内侧河床底部作为采样部位。

为使样品具有代表性,在每个采样点沿水系或冲沟上下20至30米范围内多点采样,并混合在一起组成一个样。

原则上,点位误差应在100米(以5万测量为参照)范围内,在地形条件允许的情况下,尽量减小误差。

2、记录内容:第一:顺序号(从1依次类推)第二:袋号第三:采样部位(水流变缓处、大转石背后、河道转弯内侧或河床底部)第四:采样位置(该点坐标)第五:采样方法(多点采样)第六:样品特征(细沙或粗砂等)第七:矿化蚀变(比如孔雀蚀变,褐铁矿化等)第八:地质地貌特征(观察样点周围地质地貌现象)3、点位变更及补采样品:野外实际采样过程中,对设计中的布置欠合理的样点,在改变其控制汇水域的前提下,为了采集满足质量要求的样品,可依据实地情况作适当修改。

在当前位置设计中没有布置样品的可酌情补采样品。

实际采样点要及时标注在手图上,划去原不合理布样点。

确因各种因素无法实现采样的采样点,要记录说明。

4、野外现场能过筛的样品要直接现场过筛,将-10目— +80目的物质缩分装入样品袋,其重量大于150g。

现场不能过筛的潮湿样装入布袋,布袋外套上塑料袋带回驻地加工,水中采集的样品要挤干水份,防止水份流出导致样品相互污染,其重量应依据所采样品成份,能确保过筛后-10目—+80目物质重量大于150g。

重复样由不同人、不同时间采用与一般样相同的方法采集,每次采样重量大于300g。