车载以太网及安全测试方案

- 格式:pptx

- 大小:1.56 MB

- 文档页数:24

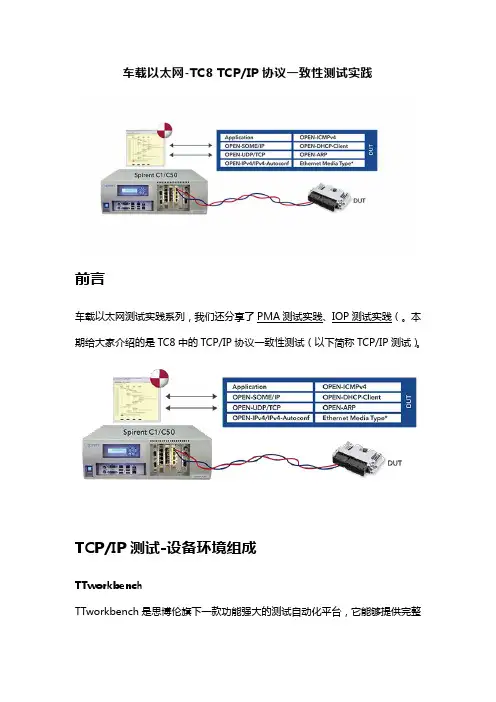

车载以太网-TC8 TCP/IP协议一致性测试实践前言车载以太网测试实践系列,我们还分享了PMA测试实践、IOP测试实践(。

本期给大家介绍的是TC8中的TCP/IP协议一致性测试(以下简称TCP/IP测试)。

TCP/IP测试-设备环境组成TTworkbenchTTworkbench是思博伦旗下一款功能强大的测试自动化平台,它能够提供完整特性的集成式测试开发和执行环境(IDE),可进行测试脚本开发、编译,测试参数配置,测试执行,测试监控,生成测试报告。

图1 TTworkbench平台示意TTsuite思博伦提供了多种现成可用的货架式测试套装(TTsuite),包括OPEN Alliance SIG一致性测试(TC8),汽车AVB一致性测试,AUTOSAR一致性测试等套装,每个测试套装都包含多种经过验证的测试用例,配合TTworkbench,能够实现车载以太网常见协议的一致性测试的自动化执行。

C50C50是思博伦推出的一款性能强大的硬件,具有第2至3层流量生成和分析能力,可搭配不同的网卡(100BASE-T1、100BASE-TX等)来满足不同用户的需求。

通过网线连接至PC后,可实现TTsuite的远程执行,即测试脚本运行在C50中,PC监控测试过程,收集测试数据,生成测试报告等。

图2 C50实物图Upper Tester(UT)Upper Tester(UT)本质上是一个运行在DUT中的应用,用于辅助测试执行。

它能够接收Test System发送的指令,来配置被测协议栈(IUT)的参数,或触发被测协议栈产生某种行为。

UT支持的指令和格式遵循AUTOSAR体系下的《Testability Protocol and Service Primitives》规范,目前新版的TTsuite已经支持到了1.2.0版本。

OEM或供应商可按照规范自行开发和集成UT,也可购买第三方源代码自行集成,或通过第三方服务商来进行开发或集成。

1 车载以太网车载以太网是用于连接车内电子单元,并可以连接远程控制单元的新型车载总线,在单对非屏蔽双绞线上可实现 100Mbit/s 甚至1Gbit/s 的数据传输速率,同时满足汽车行业高可靠性、低电磁辐射、低功耗、带宽分配、低延迟以及同步实时性等方面要求。

未来智能网联汽车能够实现在道路上驰骋的移动办公室与移动信息娱乐中心,将成为“人-车-路-云”的新型交通驾驶模式[1],需要大量的传感器与高速可靠地的网络主干来支持,例如:高级驾驶员辅助系统ADAS 可以提高驾驶安全性并减轻驾驶员驾驶负担,需要360度全身环境感知来做出相应的判断,这需要当前的交通状况,天气,温度,湿度,限速等等信息,然后规划路线,车速,能量分配及行车路线等,这些信息的交互都是发生在ECU 层面的,依靠着以太网的物理层来进行信号转换与传输如图1所示,必须保证信号的完整性。

2 车载以太网物理层车载以太网协议是一组多个不同层次上的协议簇(如图1),但通常被认为是一个4层协议系统:应用层、传输层、网络层、数据链路层。

4层结构对应于OSI 参考模型,并且提供了各种协议框架下形成的协议簇及高层应用程序,例如:UTP、TCP、SOME/IP 及DoIP 等。

参照OSI 模型,物理层在车载以太网的最底层,用BroadR-Reach 提供的标准以太网的MAC 层接口与上层数据链路层连接,能够通过与其他以太网类型相同的方式运行高层协议和软件。

使用单对非屏蔽双绞线与下端ECU 连接,支持全双工通信,同一条链路上的两个节点能够同时发送和接收数据[2]。

100Mb/s 数据流经过物理层,可以转换成66Mbaud/s 的三元信号,可使100Mb/s 的数据率能够在较低的频率范围内实现,而较低的信号带宽可以改善回波损耗,并符合汽车电磁辐射的标准要求。

3 物理编码层与物理介质连接层车载以太网物理层分为两部分如图2所示,PCS(phy sical coding sublayer)物理编码层与PMA (physical medium attachment)物理介质连接层。

车上无线网络解决方案第1篇车上无线网络解决方案一、项目背景随着互联网技术的飞速发展,无线网络已成为现代社会生活的重要组成部分。

为满足用户在出行过程中对无线网络的需求,提高用户乘车体验,本公司决定针对车辆设计一套合法合规的无线网络解决方案。

二、项目目标1. 实现车辆内无线网络的全覆盖,确保用户在乘车过程中能够流畅地使用网络。

2. 保障无线网络的稳定性和安全性,保护用户个人信息不被泄露。

3. 符合我国相关法律法规要求,确保项目的合法合规性。

三、方案设计1. 无线网络设备选型(1)车载无线接入点(AP):选用高性能、稳定性强的无线AP,支持802.11ac协议,提供高速无线网络接入。

(2)车载交换机:选用千兆以太网交换机,提供高速有线网络连接,满足车辆内部设备的数据传输需求。

2. 无线网络覆盖设计(1)车厢内部:在车厢内合理布置无线AP,确保无线信号覆盖均匀,无死角。

(2)车厢外部:在车辆外部安装天线,扩大无线网络覆盖范围,满足乘客在上下车时的网络需求。

3. 无线网络安全设计(1)采用WPA3加密协议,保障无线网络的加密强度。

(2)设置独立无线网络SSID,与公共网络隔离,降低安全风险。

(3)部署防火墙和入侵检测系统,实时监控网络流量,防止恶意攻击。

4. 合法合规性保障(1)遵循我国《网络安全法》等相关法律法规,保护用户个人信息。

(2)取得相关政府部门的审批,合法开展无线网络覆盖业务。

(3)与运营商合作,确保无线网络服务合法合规。

四、实施步骤1. 搭建测试环境,对选型设备进行性能测试,确保设备满足项目需求。

2. 设计无线网络覆盖方案,并根据实际测试结果进行调整。

3. 与车辆制造商沟通,确保无线网络设备与车辆兼容。

4. 部署无线网络设备,进行现场调试,确保无线网络覆盖效果。

5. 开展无线网络安全防护措施,确保网络稳定性和安全性。

6. 联合运营商进行合法合规性审查,取得相关审批手续。

7. 正式上线运营,持续优化无线网络服务。

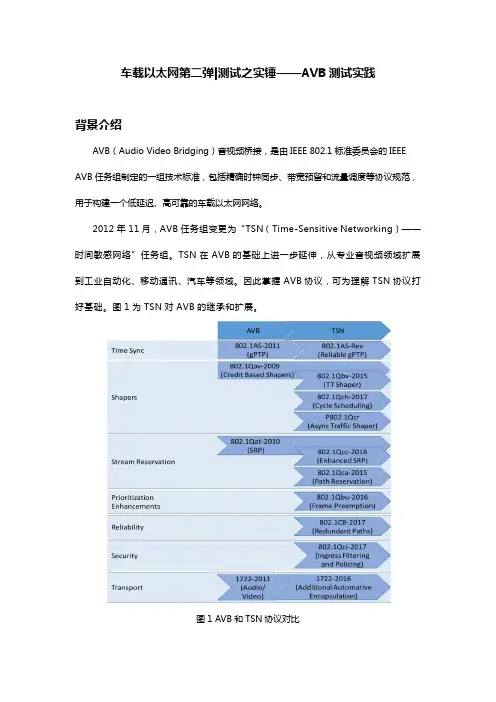

车载以太网第二弹|测试之实锤——AVB测试实践背景介绍AVB(Audio Video Bridging)音视频桥接,是由IEEE 802.1标准委员会的IEEE AVB任务组制定的一组技术标准,包括精确时钟同步、带宽预留和流量调度等协议规范,用于构建一个低延迟、高可靠的车载以太网网络。

2012年11月,AVB任务组变更为“TSN(Time-Sensitive Networking)——时间敏感网络”任务组。

TSN在AVB的基础上进一步延伸,从专业音视频领域扩展到工业自动化、移动通讯、汽车等领域。

因此掌握AVB协议,可为理解TSN协议打好基础。

图1为TSN对AVB的继承和扩展。

图1 AVB和TSN协议对比AVB/TSN协议标准AVB包括多个不同的协议,在具体应用时可根据实际情况进行裁剪和选择,取决于功能场景的需求及开发难度(注:实现整个AVB协议族的开发难度很大)。

图2 IEEE 802.1协议标准为了便于音视频数据的可互操作性,在AVB核心标准基础上,IEEE定义了1722和1733(时间敏感应用传输协议)用于传输音视频数据,满足Talker和Listener之间实时的、高质量的音视频数据传输要求。

为保证AVB节点之间的互操作性,IEEE 定义了一个应用层协议1722.1,用于满足1722终端设备之间的发现、枚举、连接管理和控制。

图3 IEEE 1722/1733协议标准AVnu车载以太网AVB功能和互操作性规范为将AVB协议应用于车载设备,AVnu联盟发布车载以太网AVB功能性和互操作性基础规范——“AVB汽车配置文件”,定义AVB在汽车信息娱乐系统和前视、后视等辅助摄像系统中的应用场景。

AVnu互操作性规范对车载AVB设备以及汽车特定的应用场景做如下约定:1.网络和设备启动•端口自协商应被禁止•为了获取AVB设备的内部状态,定义三种车载AVB设备状态:Ethernet_Ready、AVB_Sync和AVB_Media_Ready。

XX学院实验指导书课程编号:课程名称:汽车车载网络技术实验学时: 6 适用专业:车辆工程制定人:制(修)订时间: 2019年7月专业负责人审核:专业建设工作组审核:2019年 7月实验纪律要求1.请按照时间安排准时进入实验室。

2.请不要带入与实验无关的各类用具及杂物。

请保持安静、整洁的实验环境。

3.请自觉遵守实验室的各项规章制度,听从实验室管理人员和教师的安排。

4.实验过程中设备出现故障时,请不要擅自处理,并请立即报告实验室管理人员。

5.实验完毕时,请按指定位置摆放实验物品,把工作凳排列整齐,有序地离开实验室。

6.学生操作实验过程中,请不要随意更换实验配置,坚决杜绝盗取配件等行为。

7.请爱护实验室的各种设备。

第一部分实验大纲一、教学目的与基本要求1.实验目的为了验证所学内容,巩固所学知识,使学生初步掌握实验方法和操作技能,训练学生的动手能力和整理资料、编写实验报告的能力,培养严格的科学作风。

2.实验基本要求(1)了解车载网络技术中CAN总线、LIN总线的基本组成、构造和数据传输原理,通过实验设备仪器的测量验证从而更加深入的掌握总线技术的重要性。

(2)掌握用实验方法测定其数据信号;通过自己实际动手连接各种检测系统的典型环节与系统。

(3)根据测量设备和诊断设备提供的参考信息,能够正确的进行故障排除和实际问题的解决。

二、实验内容和学时分配三、实验成绩评定、考核办法1.实验报告每个实验均撰写实验报告,实验报告按统一格式,采用统一的报告纸、统一的原始数据记录纸。

报告内容包括:实验名称、实验目的、实验仪器、实验原理、实验内容及简要步骤、数据处理、讨论与小结、原始记录单。

学生要认真书写,字迹整洁、清晰。

教师认真批改每一份报告,批改后签字,在报告上标明成绩。

2.考核方式(1)实验课程的考核方式:考试以认知介绍等形式进行;(2)实验课考核成绩按百分制评定,由期末考试与平时成绩综合给出。

实际操作考试占总成绩的50%;实习报告占总成绩的30%。

车载测试中的车辆网络通信测试解析在当今社会,车载通信技术已成为汽车行业的重要发展方向。

车辆网络通信测试作为车载测试的重要环节,对于保证车辆通信系统的可靠性和安全性具有不可忽视的作用。

本文将从测试目的、测试内容、测试方法和测试技术四个方面对车辆网络通信测试进行深入解析。

一、测试目的车辆网络通信测试的主要目的是保证车辆通信系统的性能稳定、数据传输可靠以及网络安全。

通过测试评估,能够发现和解决网络通信中的问题,提高车辆网络系统的质量和可用性。

二、测试内容车辆网络通信测试内容包括数据传输速率测试、网络延时测试、数据可靠性测试以及网络安全测试。

1.数据传输速率测试数据传输速率测试主要针对车辆通信系统的传输速率进行评估。

通过发送不同大小的数据包,测试数据的传输时间,进而评估车辆通信系统的传输速率是否符合设计要求。

2.网络延时测试网络延时测试旨在评估车辆通信系统的数据传输延时。

通过发送和接收时间戳数据,测试数据的传输延时,以确定车辆通信系统的网络延时是否满足实时通信的需求。

3.数据可靠性测试数据可靠性测试主要检验车辆通信系统在数据传输过程中是否存在丢包、错包等问题。

通过发送大量测试数据,观察数据的传输是否完整,以评估车辆通信系统的数据可靠性。

4.网络安全测试网络安全测试是为了保证车辆通信系统的信息安全。

通过模拟黑客攻击、数据篡改等情况,测试车辆通信系统的安全性能,确保车辆网络通信不受恶意攻击和数据泄露的威胁。

三、测试方法车辆网络通信测试主要采用实验室测试和实地测试相结合的方法。

1.实验室测试通过构建车辆网络通信系统的实验环境,在实验室中进行相关测试。

该测试方法具有灵活性和可控性,能够模拟多种场景并快速获取测试结果。

2.实地测试将车辆网络通信系统安装在实际的车辆上进行测试,以模拟真实环境下的网络通信情况。

该测试方法能够真实反映车辆通信系统在实际使用中的性能和稳定性。

四、测试技术车辆网络通信测试中常用的技术包括CAN总线测试、Ethernet测试、无线通信测试和网络安全测试。

聊聊车载以太网测试:(4)测试策略车载以太网可以满足带宽密集型应用如高级驾驶辅助系统(ADAS)、车载诊断系统(OBD)以及车载信息娱乐系统等所需的更高数据传输要求,这为汽车智能化、网联化,甚至自动驾驶的发展提供了有力的支持。

让我们共同期待未来车载以太网及汽车行业的发展!何为策略策略要解决两个问题:何为正确的事情(自身核心价值所在),如何正确的做事情(效率和效果的平衡)。

“测试策略”一词,在测试培训理论中经常提及,但却少有践行,为何?“以前”是测试工作并不被广泛重视(重面子薄里子),测试领域的专业细分度不高&深度不足,测试工作负荷不大,所以可以“任性”而无需策略。

以太网测试策略简述车载以太网测试无论测试内容(测什么,参见前文)、测试工具(怎么测,参见前文)、对人员能力的要求,都带来了极大挑战(和焦虑),所以需要有测试流程/策略,解决3W1H问题。

例如,受限于测试实现的条件,板级的以太网通信链路Layout长度,对OEM而言无法测试,但是OEM却必须知道该结果,如何处理?OEM如何确保协议栈代码得到了合理的配置应用(与硬件的结合及参数的配置)?这涉及职责分工的问题!TC8 2.0关于Switch测试如下阐述颇有深意,“The tests in this test scope are designed to test that the “Automotive Ethernet Switch“ entity is configured & operating correctly as per the ECU configuration, but assume that the functionality of the switch silicon, PHYs, or other components has been verified elsewhere.”其中的“ECU configuration”和“verified elsewhere”道出了关键,这涉及到谁应该测什么的问题以太网物理层、TCP/UDP/IP等代码栈在每个样件阶段都需要测吗?什么时候需要测?对于OEM而言,部件、系统、实车测试如何发挥各自的作用?这涉及测试与开发流程配合的问题。

车联网网络安全检测技术要求编制说明一、目的意义随着智能网联汽车的快速发展,保障和加强汽车防护的要求也日益提高。

目前汽车信息安全测试多以实车或者零部件为测试对象,通过多种工具和方法混杂的方式开展,其测试方案的制定、测试用例的构建、测试工具的选择等尚无参考依据,逐渐难以满足产业发展的需求。

当下,车联网安全测评市场需求日益增长。

一方面,政府和相关机构对车联网的安全性和稳定性提出了更高的要求。

随着车联网在智慧交通、智能出行等领域的应用不断扩大,相关企业也需要对车联网进行安全性评估和检测,以确保其产品的质量和稳定性。

另一方面,不断增加的车联网攻击事件和安全漏洞也加强了对车联网安全测评的需求。

此外国内外车联网安全相关标准法规的逐步完善需要车联网安全测评能力辅助落地,进一步开拓相关领域市场。

随着车联网应用范围的不断扩大,政府和相关机构对车联网的安全性和稳定性提出了更高的要求,企业也需要对车联网进行安全性评估和检测,以确保其产品的质量和稳定性。

不断增加的车联网攻击事件和安全漏洞也加强了对车联网安全测评的需求。

同时,国内外车联网安全相关标准法规的逐步完善需要车联网安全测评能力辅助落地,进一步开拓相关领域市场。

因此,制定车联网安全测评相关的标准将对车联网行业的安全和可靠性提供有力支撑,推进车联网安全检测技术及产品研制开发进入快车道。

二、任务来源2022年3月,工信部发布《车联网网络安全和数据安全标准体系建设指南》,加速标准重点方向布局及体系建设推进,预计2023年底,初步构建起车联网网络安全和数据安全标准体系,完成50项以上急需标准的研制。

2023年工信部、公安部、住建部、交通部四部委《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》(工信部联通装〔2023〕217号),这些政策都对车联网网络安全的检测工作提出了相关要求。

标准体系的快速建立伴随着标准落地进程的急速推进,配套车联网安全检测技术及产品研制开发进入快车道,同时随着标准体系的逐步建立和标准落地进程的推进,未来将看到更多的车联网安全检测技术和产品的问世。

以太网业务测试方法目录一、系统适应性测试 (4)1.1、上电测试 (4)1.2、各槽位适应性测试 (5)1.3、混插测试 (5)1.4、满框测试 (6)1.5、时钟盘切换测试 (6)1.6、交叉盘切换测试 (7)1.7、SDH保护倒换测试 (8)1.8、盘保护倒换测试 (9)二、网管测试 (10)2.1、告警功能测试 (10)2.2、性能统计测试 (10)2.3、配置参数测试 (11)2.4、状态上报测试 (11)2.5、控制命令测试 (12)2.6、交叉功能测试 (12)三、功能测试 (13)3.1、最小帧长度 (13)3.2、最大帧长度 (13)3.3、异常包检测 (14)3.4、特殊包传输特性 (14)3.5、端口自适应功能 (15)3.6、自动协商功能 (15)3.7、以太网帧格式测试 (16)3.8、单播帧测试 (17)3.9 组播帧测试 (18)3.10、广播帧测试 (18)3.11、静态MAC地址配置功能 (19)3.12、MAC地址动态学习功能 (20)3.13、MAC地址老化时间测试 (20)3.14、MAC地址表容量测试 (21)3.15、MAC地址学习速度测试 (22)3.16、VLAN功能测试 (23)3.16.1、用户安全隔离测试 (23)3.16.2、VLAN Trunk功能 (23)3.16.3、设备VLAN条目数量 (24)3.16.4、VLAN支持的ID标识 (25)3.16.5、VLAN优先级测试 (25)3.16.6、PVID功能 (26)3.16.7、VMAN功能 (27)3.17、水平分割测试 (27)3.18、GFP封装测试 (29)3.18.1、GFP封装帧格式 (29)3.18.2、GFP告警检测和产生 (29)3.18.3、GFP误码监测和处理 (30)3.19、LCAS功能测试 (30)3.19.1、多径传输及最大时延差测试 (30)3.19.2、多径保护 (31)3.19.3、LCAS标准性测试 (31)3.19.4、LCAS保护时间 (32)3.19.5、时隙告警保护功能 (33)3.20、流量控制(仪表到设备) (33)3.21、流量控制(设备到仪表) (34)3.22、流量控制(拥塞形成流控) (34)3.23、端口聚合 (35)3.24、端口镜像功能 (36)3.25、生成树测试 (37)3.26、快速生成树测试 (38)3.27、基于端口优先级测试 (39)3.28、二层流功能 (39)3.29、端口接收包类型配置 (40)3.30、PING功能测试 (41)3.31、端口环回检测测试 (41)3.32、LPT功能 (42)四、指标性能测试 (43)4.1、吞吐量 (43)4.2、时延 (44)4.3、过载丢包率 (45)4.4、背靠背 (45)4.5、GE光口指标 (45)4.5.1、平均发送光功率 (46)4.5.2、接收灵敏度 (46)4.5.3、中心波长测试 (47)4.5.4、光谱宽测试 (47)4.5.5、消光比测试 (48)4.5.6、上升时间测试 (48)4.5.7、下降时间测试 (49)4.5.8、数据相关抖动测试 (49)4.5.9、发送眼图 (50)五、稳定性测试 (51)六、对通组网测试 (52)6.1、常规组网测试 (52)6.2、数据文件传送 (54)6.3、多媒体应用 (54)七、环境测试 (54)7.1、温循试验 (54)7.2、高低温性能测试 (55)7.3、电源拉偏试验 (55)7.4、单盘功耗 (56)7.5、单盘重量 (56)八、一致性测试 (56)一、系统适应性测试系统适应性测试主要针对单盘与能够使用的系统和各单盘是否进行良好的配合,单盘是否能适应各种不同的组网方式和环境变化。

“汽车人”眼中的网络安全---关于AUTOSAR E2E及测试开发实践1.前言之前发布的文章“聊聊网络安全的5W1H”对网络安全知识体系和技术脉络做了深入浅出的介绍,提到AUTOSAR所定义的网络和通信安全相关的技术,本期我们将介绍其中的E2E策略(严格来说属于Safety的范围),并分享在项目中的测试实践。

2.E2E概念介绍2.1 E2E是什么?E2E全称为End to End,代表的是AUTOSAR中的一种数据保护机制,从名称中可以看出,这是一个终端到终端的逻辑。

那么这里的终端是指ECU吗?答案是否定的。

在AUTOSAR的架构中,最上层为包含SW-C(Software Component)的应用层,类似于手机应用程序中的各种APP。

对于E2E来说,数据的传递不是针对ECU 到ECU的层级而是SW-C到SW-C层级。

图1 AUTOSAR软件概貌在车载网络中,信息交换通常是从一个ECU发送信号,另一个ECU接收信号。

对E2E 而言,通常是从源SW-C生成信号,经过RTE(Run-Time Environment)、BSW(Basic Software)并在物理总线上传输后到达目标SW-C。

在这个过程中,信号的传递可能由于一些故障情况(比如软件运行错误)无法到达目标终端,或是信号本身被干扰/损坏,尤其对于安全相关的信号(车速、档位、车辆/电源模式等)来说,这种情况会带来很大的隐患。

而E2E正是通过一些机制,使发送终端和接收终端的数据保持一致,保证信息的完整性。

图2 错误来源的示意2.2 E2E的适用范围E2E可适用于各种总线通信,以北汇信息参与的项目为例,E2E机制已应用于CAN、CAN FD、LIN、FlexRay总线通信中,对于以太网当然可应用E2E机制,但是需考虑和留意如下的问题:不同于上文介绍的发送端/接收端的通信模式,以太网中将会广泛应用基于SoA的客户端/服务器的通信模式,将涉及诸如客户端及其操作的序列号变化、超时检测等问题,对此应该如何定义E2E机制?在TSN网络中Follow_Up报文每次经过交换机后都会更新其内容,此时的E2E机制又应该做何种变化?2.3关于E2E与SecOC除了E2E保护机制外,AUTOSAR还定义了针对PDU(Protocol Data Unit)的保护策略,即SecOC(Secure Onboard Communication)。

车载以太⽹第⼆弹-实锤SOMEIP概述及TC8SOMEIP测试实践什么是中间件(Middleware)在了解SOME/IP之前,我们先要了解“中间件(Middleware)”技术。

简单来说,中间件是存在于操作系统和⽤户软件之间的⼀些中间层软件。

它将操作系统提供的接⼝重新封装,并添加⼀些实⽤功能,以提供给⽤户软件更好的服务。

举例来说,在设计复杂的软件系统时,我们往往会设计很多互相独⽴的软件单元,⼀个很⼤的难题是如何在不同软件单元之间交换数据。

对于开发者⽽⾔,如果在实现应⽤软件的同时,再把很多精⼒放在软件单元之间的通信上,会⾮常影响效率。

于是我们可以设计⼀个“中间件”,⽤来管理不同软件之间的数据交互,这使得开发者不⽤去关⼼底层的通信,不同软件单元之间的“墙”变得透明。

中间件也有它的缺点,那就是体积和对计算资源的消耗。

但是随着时代的发展,硬件的计算能⼒不断提⾼,所以中间件的缺点也就不那么明显了。

为了简化复杂软件系统的开发(尤其是分布式系统),提⾼软件的可靠性,中间件技术越来越不可缺少。

除此之外,由于中间件使得⽤户软件和操作系统实现了“解耦”,也为测试⼯作带来便利。

在汽车电⼦领域也存在类似问题。

在汽车电⼦的研发过程中,软件部分的占⽐越来越⾼,软件复杂度不断上升,当然ECU的计算能⼒也不断提升。

类似传统的CAN通信——只是简单地把信号⼴播到总线上——越来越捉襟见肘,难以适应软件/ECU开发新要求。

另外,不同的ECU 可能有不同的软件架构(不同的操作系统),⽐如Linux、QNX或AUTOSAR,那么中间件技术将是这些不同系统之间重要的桥梁。

SOME/IP 简史车载以太⽹技术伊始,AUTOSAR联盟最初的想法是直接移植现有的中间件解决⽅案,最好是开源的。

列⼊备选清单的有Etch,Google Protocol Buffers,Bonjour等,理论上这些技术都可以移植到嵌⼊式系统这种计算能⼒有限的平台上,但最⼤的问题并不在于此。

一文入门车载以太网,吐血整理!不看可惜!前言近些年来,随着为了让汽车更加安全、智能、环保等,一系列的高级辅助驾驶功能喷涌而出。

未来满足这些需求,就对传统的电子电器架构带来了严峻的考验,需要越来越多的电子部件参与信息交互,导致对网络传输速率,稳定性,负载率等方面都提出了更为严格的挑战。

除此以外,随着人们对汽车多媒体以及影音系统的需求越来越高,当前虽已有各式各样的音视频系统,可随着汽车电动化进程的加速推进,手机控制车辆以及彼此交互的场景不断扩大,可以想象未来联网需求只会不断拓展,无论是车内还是车外的联网需求都不约而同的提出了更多网络带宽的重要性。

为此,车载以太网应运而生。

首先以太网的首要优势之一在于支持多种网络介质,因此可以在汽车领域进行使用;同时由于物理介质与协议无关,因此可以在汽车领域可以做相应的调整与拓展,形成一整套车载以太网协议,该协议将会在未来不断发展并长期使用。

今天,我们来一起探索车载以太网协议的基本面貌。

为了便于大家理解,以下是本文的主题大纲:正文车载以太网发展历史自1980年至今,IEEE组织、OPEN Aliance SIG组织、宝马、博通公司等为传统以太网到汽车领域的应用拓展发挥了十分关键的作用,重要里程碑事件记录如下:•1980年,Ethernet 1.0成功发布;•1985年,IEEE 802小组公布802.3协议,推出了基于CSMA/CD的10M以太网技术;•2004年,BMW公司考虑采用博通公司的以太网技术并于2008年在宝马7系上成功量产以太网刷写技术,其中关键点在于博通公司的单对非屏蔽以太网全双工技术,并保证EMC测试全部PASS;•2013年,BroadR-reach技术成功在宝马5系的环视系统中成功量产;•近年来由著名汽车整车厂与供应商组成的OPEN Aliance SIG相继发布了TC8(车载以太网ECU测试规范)以及TC10(车载以太网休眠唤醒规范),同时携手IEEE将车载以太网标准转化为通用标准。