环境中放射性的来源

- 格式:ppt

- 大小:1.87 MB

- 文档页数:38

放射性污染与健康影响的研究第一章:引言放射性污染是指环境中存在的放射性物质对人类和生态环境造成的危害,是目前世界面临的重要环境问题之一。

放射性污染不仅影响生态环境的稳定和可持续发展,而且对人类的身体健康和生活质量产生极大影响。

放射性污染对人类健康的影响一直是环境科学研究的重要领域。

近年来,随着放射性污染产生量的增加和不断扩散,其对人类健康和环境的影响引起了广泛关注。

当人们暴露在放射性物质的辐射中时,他们的健康会受到影响,这些影响可能会伴随整个人类生命的不同阶段。

本文将探讨放射性污染对人类健康的影响及其研究。

第二章:放射性污染的来源及类型放射性污染的来源包括核能工业、核试验、医疗放射、天然辐射和其他人工活动等。

根据放射性物质的放射性和稳定性,可将放射性污染分为两类。

一类是短寿命放射性污染,包括放射性铯、碘、锶等。

另一类是长寿命放射性污染,如放射性铀、钚等。

这些放射性物质可能进入人类的生活和工作环境,通过各种途径进入人体。

第三章:放射性污染对人体健康的影响放射性污染会影响人类健康。

短时间的接触高强度辐射,可能会导致放射病。

长期的辐射暴露可能还会导致癌症、基因突变、免疫系统问题、DNA损伤等,危害人体健康。

人们摄入的放射性物质会被储存在身体内,在不断辐射下,危害人体健康的几率也在不断增加。

第四章:放射性污染对大气环境的影响在放射性污染的情况下,空气中的辐射物质含量也会上升,对大气环境产生影响。

一旦发生核事故,放射性尘埃和小颗粒物会在空中漂浮,危害到人们的健康。

另外,放射性物质还会改变空气中的温度、湿度、云和降水等特性,对气候和天气产生影响。

第五章:放射性污染对水体环境的影响放射性污染在大多数情况下,也会影响水体环境。

一些放射性物质会通过工业废水以及其他方式进入河流、湖泊和海洋等水体中,对水环境产生影响。

这些物质可以通过水中的生物链及水循环进入人类身体,危害健康。

此外,海洋也是一种存储辐射物质的介质,长期的放射性污染会影响到海洋生态环境的平衡。

室内放射性污染的来源及特点一、室内放射性污染的来源室内存在的放射性主要是天然放射性,按照对人体照射作用的方式把放射性分为外照射和内照射两类。

外照射是指天然辐射源和人为辐射源中的天然放射性核素所产生的β、γ射线对人体的直接照射,主要是由γ射线造成;内照射是指存在于空气、食品和饮水中的天然放射性核素,通过呼吸和消化系统进入人体内部而形成的照射,主要是由α射线造成。

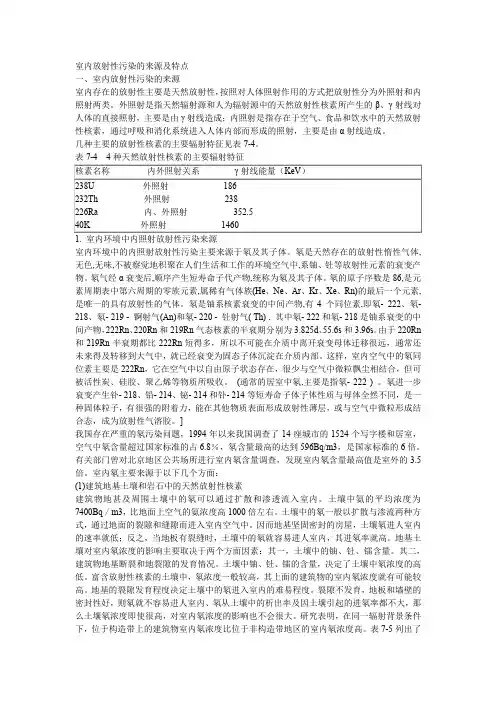

几种主要的放射性核素的主要辐射特征见表7-4。

表7-4 4种天然放射性核素的主要辐射特征1. 室内环境中内照射放射性污染来源室内环境中的内照射放射性污染主要来源于氡及其子体。

氡是天然存在的放射性惰性气体,无色,无味,不被察觉地积聚在人们生活和工作的环境空气中,系铀、钍等放射性元素的衰变产物。

氡气经α衰变后,顺序产生短寿命子代产物,统称为氡及其子体。

氡的原子序数是86,是元素周期表中第六周期的零族元素,属稀有气体族(He、Ne、Ar、Kr、Xe、Rn)的最后一个元素, 是唯一的具有放射性的气体。

氡是铀系核素衰变的中间产物,有4 个同位素,即氡- 222、氡- 218、氡- 219 - 锕射气(An)和氡- 220 - 钍射气( Th) , 其中氡- 222和氡- 218是铀系衰变的中间产物,222Rn、220Rn和219Rn气态核素的半衰期分别为3.825d、55.6s和3.96s。

由于220Rn 和219Rn半衰期都比222Rn短得多,所以不可能在介质中离开衰变母体迁移很远,通常还未来得及转移到大气中,就已经衰变为固态子体沉淀在介质内部。

这样,室内空气中的氡同位素主要是222Rn,它在空气中以自由原子状态存在,很少与空气中微粒飘尘相结合,但可被活性炭、硅胶、聚乙烯等物质所吸收。

(通常的居室中氡,主要是指氡- 222 ) 。

氡进一步衰变产生钋- 218、铅- 214、铋- 214和钋- 214等短寿命子体子体性质与母体全然不同,是一种固体粒子,有很强的附着力,能在其他物质表面形成放射性薄层,或与空气中微粒形成结合态,成为放射性气溶胶。

辐射防护是一项十分重要的健康保护知识,随着现代科技的进步,人们接触到的辐射源越来越多,因此对辐射防护的了解和掌握显得尤为重要。

本文将详细介绍辐射的来源以及相关的防护方法,以便读者更好地了解辐射防护知识。

一、辐射的来源1. 自然辐射:自然界中存在多种辐射源,包括地球本身的辐射、来自太阳的辐射等。

其中,地壳放射性元素的辐射是最主要的自然辐射源之一,如放射性钾、铀和钍等元素的衰变产物会释放出辐射。

2. 人工辐射:人类活动也会产生各种辐射源,例如医疗设备中的X射线、核能设施的辐射、电子设备的电磁辐射等,这些都属于人工辐射。

3. 无线电波辐射:包括手机、微波炉、电视、电台等设备所产生的无线电波辐射,也是我们日常生活中常接触到的辐射源之一。

二、辐射的危害辐射对人体健康可能会造成多种危害,主要包括:1. 细胞损伤:辐射对人体细胞产生直接或间接的损伤,长期累积可能导致细胞变异,增加患癌症的风险。

2. 生殖系统影响:辐射对生殖细胞的影响可能导致生育能力下降,甚至不孕。

3. 基因突变:辐射可能引起基因突变,导致后代遗传疾病的风险增加。

4. 神经系统影响:长期暴露于辐射中可能导致神经系统功能异常,出现头痛、头晕、失眠等症状。

5. 免疫系统影响:辐射可能对人体免疫系统产生负面影响,增加感染和疾病的风险。

三、辐射防护方法详解1. 自然辐射防护(1)居住环境检测:通过专业机构对居住环境中的放射性气体和土壤进行检测,确保室内外辐射水平处于安全范围。

(2)选择适当住所:尽量选择辐射较低的住所,避免长期暴露在高辐射环境中。

2. 人工辐射防护(1)医疗设备使用:医疗机构应合理控制X射线等医疗设备的辐射剂量,同时患者和医护人员在使用这类设备时应佩戴防护服装。

(2)核辐射防护:核能设施应遵守相关安全规定,确保辐射泄漏的风险最小化,并进行定期检测和监控。

3. 无线电波辐射防护(1)手机使用:减少手机通话时间,尽量使用免提设备或蓝牙耳机,远离信号较弱的区域时避免持续通话。

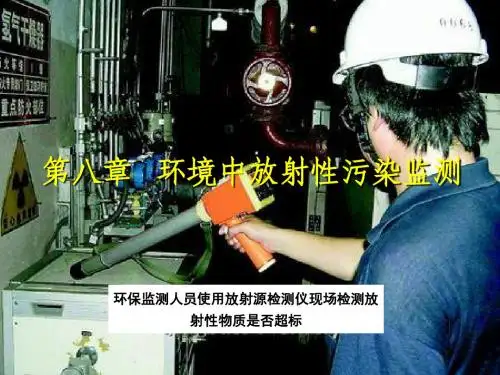

特殊环境中气载放射性物质的监测研究概述:特殊环境中气载放射性物质的监测研究是一项重要的课题,尤其是在核电站、核废料处理场、放射性物质运输路线等地方,对气载放射性物质进行监测和研究具有重要的意义。

本文将对特殊环境中气载放射性物质的监测和研究进行详细的探讨。

一、背景与意义二、特殊环境中气载放射性物质的来源1. 核电站:核电站是特殊环境中最常见的放射性物质来源之一。

核电站中的核反应堆在运转过程中会释放出一定量的气载放射性物质,比如氚、碘、氪等。

2. 核废料处理场:核废料处理场是另一个重要的气载放射性物质来源。

在核废料的处理过程中,放射性物质可能会释放到大气中,形成气载放射性物质。

3. 放射性物质运输路线:放射性物质的运输过程中也可能会造成气载放射性物质的释放,比如运输事故、放射性废料的泄漏等情况。

1. 离子电化学传感器:离子电化学传感器是一种能够实时监测气态放射性物质的传感器,其原理是通过电化学对气态放射性物质进行监测。

离子电化学传感器可以在实时监测中提供高灵敏度和高分辨率的监测性能,因而在特殊环境中广泛应用。

2. α、β、γ辐射探测器:α、β、γ辐射探测器是一种通过探测器探测气态放射性物质的仪器。

α、β、γ辐射探测器可以通过探测气态放射性物质的辐射能量和强度来监测气态放射性物质的浓度,因而被广泛应用于特殊环境的气态放射性物质监测。

3. 气溶胶质谱仪:气溶胶质谱仪是一种可以对气态放射性物质进行分析的仪器,通过对气态放射性物质进行质谱分析,可以实现对气载放射性物质的准确监测和分析。

1. 核废料处理场气载放射性物质的研究:针对核废料处理场气载放射性物质释放和扩散的情况,科学家们进行了大量的研究工作。

他们发现,核废料处理场气载放射性物质的释放对周围环境和居民健康造成了一定的辐射风险,因此有必要采取相应的防护和监测措施。

五、结论与展望特殊环境中气载放射性物质的监测研究是一项重要的工作,对评估环境的辐射风险、制定相关防护措施以及处理核事故后果具有重要的意义。

《北京大学辐射防护科研组环境放射性核素研究进展》篇一一、引言随着科技的发展和人类对自然资源的不断开发利用,环境中的放射性核素问题日益凸显,其对人体健康和生态环境的影响引起了广泛关注。

北京大学辐射防护科研组致力于环境放射性核素的研究,旨在为环境保护和人类健康提供科学依据。

本文将对该科研组在环境放射性核素研究方面的进展进行详细介绍。

二、研究背景与意义环境中的放射性核素主要来源于核能开发、核事故、医疗废弃物等方面。

这些放射性核素一旦进入生态环境,可能对生物体产生潜在的危害。

因此,对环境中的放射性核素进行研究和监测,对于保护人类健康和生态环境具有重要意义。

北京大学辐射防护科研组在环境放射性核素领域的研究,不仅有助于了解环境中的放射性核素分布、迁移和转化规律,还可为政策制定和环境保护提供科学依据。

三、研究内容与方法1. 研究内容北京大学辐射防护科研组主要研究环境中的放射性核素,包括其来源、分布、迁移、转化规律及其对生态环境和人体健康的影响。

研究内容包括但不限于:(1)环境中放射性核素的分布与迁移规律;(2)放射性核素在生物体内的积累与代谢;(3)放射性核素对人体健康的影响及危害程度;(4)放射性核素的监测与治理技术。

2. 研究方法该科研组采用多种研究方法,包括实验室分析、现场观测、数学模型模拟等,对环境中的放射性核素进行综合研究。

实验室分析主要利用现代分析技术对样品进行成分分析和性质鉴定;现场观测则是对实际环境中的放射性核素进行实时监测和记录;数学模型模拟则是通过建立模型,对放射性核素的迁移和转化规律进行模拟和分析。

四、研究进展与成果1. 研究进展北京大学辐射防护科研组在环境放射性核素研究方面取得了显著进展。

该科研组通过对环境中放射性核素的分布、迁移和转化规律进行深入研究,揭示了其潜在的生态风险和健康危害。

同时,该科研组还开展了大量现场观测和实验室分析工作,为政策制定和环境保护提供了科学依据。

2. 研究成果该科研组在环境放射性核素研究方面取得了一系列重要成果。

背景性辐射

背景辐射是指地球及其周围环境所产生的自然辐射,包括地壳、大气、水体和生物体等所产生的辐射。

地球存在放射性元素,如铀、钍、钾等,在它们进行衰变过程中会释放出辐射。

同时,宇宙射线也是背景辐射的一部分。

地壳辐射是背景辐射的主要来源之一。

地壳中含有放射性元素,当这些元素衰变时会释放出辐射。

地壳辐射的水平会因地理位置而异,山区和火山地区的地壳辐射相对较高。

地壳辐射对人体健康的影响较小,因为大部分地壳辐射是通过空气和建筑物等中性化的。

大气辐射是背景辐射中的重要成分。

大气层中存在放射性元素氡,它是由地壳中的铀和钍衰变产生的。

氡会通过地下水和土壤逸出到大气中,进入室内或室外空气中。

由于氡是气体,它对人体健康造成的威胁主要是通过吸入而非接触。

长期暴露在高氡浓度的环境中可能增加罹患肺癌的风险。

水体辐射主要来自放射性同位素钾-40,它存在于水中的微量

元素中。

人体摄入水体时会接受钾-40的辐射。

然而,这种水

体辐射对健康的影响极小,因为大多数水体中的辐射水平很低。

生物体辐射是指由食物和自然界中的生物体所含放射性元素引起的辐射。

食物中的辐射主要来自天然放射性同位素,如钾-40、钍和铀等。

人类食用含有这些放射性元素的食物时会接受一定程度的辐射。

然而,在正常的饮食中,食物辐射对人体健康没有显著影响。

总的来说,背景辐射是人类生活中无法避免的自然辐射源。

尽管背景辐射对人体健康的影响有限,但长期高剂量的辐射暴露可能会对人类健康产生不利影响。

因此,合理的防护和监测措施对于降低辐射暴露是很重要的。

物理性污染控制习题答案第五章放射性污染及其控制1. 环境中放射性的来源主要有哪些?答:(1)天然辐射源(天然本底辐射)包括宇宙辐射,地球内放射性物质,人体内放射性物质。

(2)人工辐射源包括核试验放射性污染,核能、放射性同位素生产,核材料贮存、运输,放射性固体废物处理与处置,核设施退役。

2.辐射对人体的作用和危害是什么? 答:辐射对人体的作用有(1)躯体效应:辐照对受照者本身的有害效应;是由于人体普通细胞受损引起的;只影响到受照者个人本身。

(2) 遗传效应:辐射引起人体细胞内的基因突变;是生殖细胞受损伤引起的有害效应;影响到受照者后代的身体缺陷。

辐射对人体的危害有(1)急性放射病:由大剂量急性照射引起,多为意外核事故、核战争造成。

主要是慢性放射病和长期小剂量照射对人体健康的影响,多属于随机效应。

慢性放射病是由于多次照射、长期累积的结果。

危害取决于受辐射时间和辐射量(2)远期影响主要是慢性放射病和长期小剂量照射对人体健康的影响,多属于随机效应。

慢性放射病是由于多次照射、长期累积的结果。

危害取决于受辐射时间和辐射量。

3. 照射量、吸收剂量、剂量当量三者之间有什么联系和区别? 照射量定义:表示γ或X 射线在空气中产生电离能力大小的辐射量。

吸收剂量定义:单位质量受照物质中所吸收的平均辐射能量。

剂量当量定义:组织内某一点的剂量当量H = DQN4. 有效剂量、集体有效剂量、待积剂量当量这些概念的引入是为了什么目的? 答:有效剂量当量定义:受照器官和组织的总危险度按有效剂量当量计算。

HE=∑WTHT一次大的放射性实践或放射性事故,会涉及许多人,因此采用集体剂量当量定量表示一次放射性实践对社会总的危害。

集体有效剂量定义:量度某一人群所受的辐射照射,则按集体有效剂量计算,即待积剂量当量 定义:单次摄入某种放射性核素后,在50年期间该组织或器官所接受的总剂量当量,即 9. 什么是随机性效应和确定性效应?说明随机性效应和确定性效应的特征。

核辐射的来源及其对环境的影响核辐射是指由核反应过程中产生的高能粒子或电磁辐射。

核辐射的主要来源包括自然界中的放射性元素、核能技术的应用以及核事故等。

这些核辐射对环境产生一定的影响,本文将从不同来源探讨核辐射对环境的影响。

一、自然界中的放射性元素自然界中存在多种放射性元素,例如铀、钍、钾等。

这些放射性元素以不同形式存在于地壳、水、空气中。

地壳中的放射性元素可以通过地壳运动、矿物开采等过程释放到环境中。

此外,地下水中的放射性元素也可能通过地下水补给作用进入地表水系统。

这些自然辐射源对环境产生持续的低水平辐射,但通常对生态系统和人类健康影响较小。

二、核能技术的应用核能技术的应用包括核电站、核研究设施以及医疗放射诊断等。

核能技术的广泛应用带来了许多便利,但同时也伴随着核辐射的释放。

核电站是运用核裂变产能的设施,核裂变过程中产生的高能粒子和电磁辐射需要进行控制和管理,以防止对环境造成污染。

核研究设施的运行也会产生一定的核辐射。

医疗放射诊断中的放射线在一定程度上对人体和环境造成影响,因此需要合理使用和控制。

三、核事故核事故是指核设施发生失控、泄漏或事故等异常情况,导致核辐射释放到环境中。

核事故的后果通常是灾难性的,对环境和人类健康造成严重的影响。

例如,1986年切尔诺贝利核事故造成了大量的核辐射释放,对周边地区的生态系统和人群产生了严重的影响。

近年来,福岛核事故也对环境产生了一定的影响。

核辐射对环境的影响主要表现在以下几个方面:1. 生物多样性损失:高剂量的核辐射可以导致生物多样性的损失和生态系统的破坏。

某些物种对辐射非常敏感,辐射对种群数量、遗传变异等方面产生不利影响,进而导致物种灭绝或减少。

2. 遗传突变:核辐射对遗传物质DNA产生损害,可能导致遗传突变的发生。

这些遗传突变可能会传递给后代,增加遗传性疾病的发生风险。

3. 辐射污染:核辐射释放到环境中后,土壤、水体、植被等都可能受到辐射污染。

辐射污染会导致土壤质量下降,影响农作物的生长和品质,还可能导致水体中生物的死亡和生态系统的破坏。

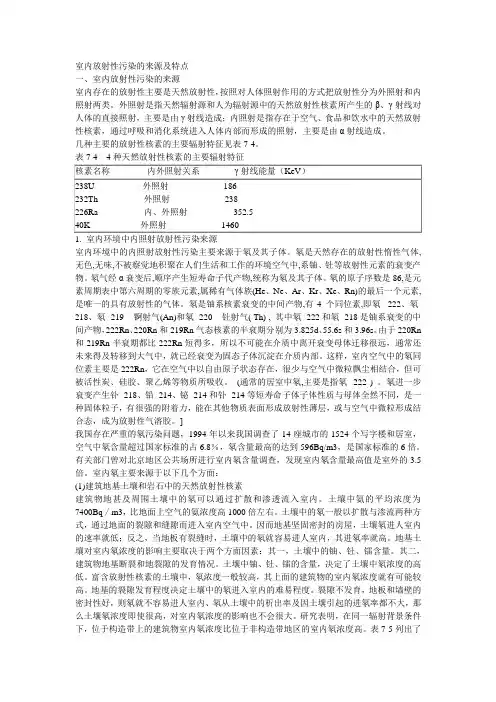

室内放射性污染的来源及特点一、室内放射性污染的来源室内存在的放射性主要是天然放射性,按照对人体照射作用的方式把放射性分为外照射和内照射两类。

外照射是指天然辐射源和人为辐射源中的天然放射性核素所产生的β、γ射线对人体的直接照射,主要是由γ射线造成;内照射是指存在于空气、食品和饮水中的天然放射性核素,通过呼吸和消化系统进入人体内部而形成的照射,主要是由α射线造成。

几种主要的放射性核素的主要辐射特征见表7-4。

表7-4 4种天然放射性核素的主要辐射特征1. 室内环境中内照射放射性污染来源室内环境中的内照射放射性污染主要来源于氡及其子体。

氡是天然存在的放射性惰性气体,无色,无味,不被察觉地积聚在人们生活和工作的环境空气中,系铀、钍等放射性元素的衰变产物。

氡气经α衰变后,顺序产生短寿命子代产物,统称为氡及其子体。

氡的原子序数是86,是元素周期表中第六周期的零族元素,属稀有气体族(He、Ne、Ar、Kr、Xe、Rn)的最后一个元素, 是唯一的具有放射性的气体。

氡是铀系核素衰变的中间产物,有4 个同位素,即氡- 222、氡- 218、氡- 219 - 锕射气(An)和氡- 220 - 钍射气( Th) , 其中氡- 222和氡- 218是铀系衰变的中间产物,222Rn、220Rn和219Rn气态核素的半衰期分别为3.825d、55.6s和3.96s。

由于220Rn 和219Rn半衰期都比222Rn短得多,所以不可能在介质中离开衰变母体迁移很远,通常还未来得及转移到大气中,就已经衰变为固态子体沉淀在介质内部。

这样,室内空气中的氡同位素主要是222Rn,它在空气中以自由原子状态存在,很少与空气中微粒飘尘相结合,但可被活性炭、硅胶、聚乙烯等物质所吸收。

(通常的居室中氡,主要是指氡- 222 ) 。

氡进一步衰变产生钋- 218、铅- 214、铋- 214和钋- 214等短寿命子体子体性质与母体全然不同,是一种固体粒子,有很强的附着力,能在其他物质表面形成放射性薄层,或与空气中微粒形成结合态,成为放射性气溶胶。

天然背景辐射

天然背景辐射是指自然界中存在的各种辐射源对人类和环境产生的辐射,包括地球物质、宇宙射线、大气条件等。

地球物质是天然背景辐射的主要来源之一,地球内部存在放射性元素,如铀、钍等,它们在衰变过程中会释放出辐射能量,向周围环境辐射。

地壳中的岩石、土壤、水体等都含有一定的放射性物质,因此与它们接触或食用时会暴露于一定的自然辐射中。

宇宙射线也是天然背景辐射的重要组成部分,它们来自宇宙空间,由太阳风和其他恒星等宇宙体发射产生,穿越大气层后到达地球表面。

这些宇宙射线主要由中微子、伽马射线、质子等组成,是一种高能辐射,与地面生物和人体进行相互作用。

此外,大气条件也影响着天然背景辐射的强度。

例如,高海拔地区的辐射强度相对较高,因为大气层较薄,无法有效地屏蔽宇宙射线的穿透。

而地磁场状况也会对天然背景辐射的分布产生影响,在地磁异常区域,辐射水平可能较其他地区为高。

天然背景辐射对人体健康有一定的影响。

长期暴露于较高剂量的天然背景辐射下可能增加患某些疾病(如癌症)的风险。

因此,对天然背景辐射进行监测和评估,并采取适当的防护和控制措施,对于保护人们的健康和安全具有重要意义。

生活中的放射性污染,来源较广,进入人体的途径多种多样,它们常相互作用,可长期对人体发生影响,造成对机体的慢性损害,有必要引起人们的重视。

一、燃煤的放射性污染。

一般的燃煤中常含有一定的放射性矿石,分析研究表明,许多燃煤烟气中含有铀、钍、镭、钋及铅等。

尽管这些物质含量很少,但长期的慢性蓄积作用,可随空气及被烘烤的食物进入人体。

二、饮用水中的放射性污染。

我国地大物博,矿泉水十分丰富,但其中也有不少受到天然或人工的放射性污染。

尤其值得警惕的是,某些使用和贮藏放射性物质的厂矿及肿瘤医院排放的废水,可对水源及水生植物造成放射性污染。

三、新建住宅的土壤及建筑材料的放射性危害。

新建的住宅,由于地基、岩石或矿渣硅、大理石装饰板等,往往含有一定的氡及其子体,常可对新房(尤其是通风不良时)造成放射性污染。

四、香烟中的放射性污染。

一个每天吸一包半香烟的人,其肺脏一年所接受的放射物含量相当于他接受300次胸部 X线照射。

五、食品中的放射性污染。

鱼及许多水生动植物都可富集水中的放射性物质。

如牡蛎肉中的65Zn比周围海水中高10多万倍;某些茶叶中天然钍含量较高;一些冶炼厂、化工厂、综合医院等使用射线的区域的蔬菜,放射性物质含量也普遍偏高。

当然,生活中的放射性污染大部分是可以预防的。

如燃煤可通过排气通风,烘烤食物采取隔离屏障法;不长期专一性饮用矿泉水,严格控制和处理放射性污水;新建住宅不急于搬进,待放射性物质自然衰变后再居住等。

至于日常生活用具中的放射性物质,由于其量较微,只要防止接触过多,其危害是可以避免的。

三废处理:放射性废物中的放射性物质,采用一般的物理、化学及生物学的方法都不能将其消灭或破坏,只有通过放射性核素的自身衰变才能使放射性衰减到一定的水平。

而许多放射性元素的半衰期十分长,并且衰变的产物又是新的放射性元素,所以放射性废物与其它废物相比在处理和处置上有许多不同之处。

1)放射性废水的处理放射性废水的处理方法主要有稀释排放法、放置衰变法、混凝沉降法、离子变换法、蒸发法、沥青固化法、水泥固化法、塑料固化法以及玻璃固化法等。

放射性物质的来源

1)、核武器试验的沉降物(在大气层进行核试验的情况下,核弹爆炸的瞬间,由炽热蒸汽和气体形成大球(即蘑菇云)携带着弹壳、碎片、地面物和放射性烟云上升,随着与空气的混合,辐射热逐渐损失,温度渐趋降低,于是气态物凝聚成微粒或附着在其它的尘粒上,最后沉降到地面。

2)、核燃料循环的“三废”排放原子能工业的中心问题是核燃料的产生、使用与回收、核燃料循环的各个阶段均会产生“三废”,能对周围环境带来一定程度的污染。

3)、医疗照射引起的放射性污染。

目前,由于辐射在医学上的广泛应用,已使医用射线源成为主要的环境人工污染源。

4)、其它各方面来源的放射性污染。

其它辐射污染来源可归纳为两类:一是工业、医疗、军队、核舰艇,或研究用的放射源,因运输事故、遗失、偷窃、误用,以及废物处理等失去控制而对居民造成大剂量照射或污染环境;二是一般居民消费用品,包括含有天然或人工放射性核素的产品,如放射性发光表盘、夜光表以及彩色电视机产生的照射,虽对环境造成的污染很低,但也有研究的必要。

最新中小学教学word试卷-可编辑。

物理污染放射性污染及其控制物理污染放射性污染及其控制放射性污染是指环境中存在超出正常水平的放射性物质,如放射性元素的核素、射线等,对人类和环境造成潜在的伤害和危险。

物理污染是指由于人类活动,大气、水体和土壤中存在的超标物质,对环境和人类造成污染的状况。

放射性污染是一种严重的物理污染,它的危害主要体现在两个方面。

一方面,放射性污染会照射到人体,对人体的细胞和DNA产生破坏作用,引发癌症和遗传疾病。

另一方面,放射性物质会被人体摄入,通过食物链进入人体,引发慢性放射性内照射,使人体器官受到长期的辐射,从而损害健康。

目前,放射性污染主要来自于核能源的开发利用,如核电站、核武器试验、核事故等。

其中,核电站是一个重要的放射性污染源,它们在生产核能的过程中会产生大量的放射性废物。

核电站的运营过程中,也存在着核泄漏的风险。

另外,核事故也是放射性污染的主要来源。

事故导致核能的释放,同时也会导致大量的放射性物质进入环境,对人类和生态系统造成严重危害。

为了控制和减少放射性污染对人类和环境造成的伤害,需要实施一系列的控制措施。

首先,要对核能的开发和利用进行严格的管理和监管,确保核设施的安全运行和废物的安全处置。

其次,要加强核事故的防范和应急准备,提高核能设施的抗灾能力,减少事故的发生概率。

同时,还需要建立和完善辐射监测和分析系统,对环境中的放射性物质进行监测和分析,及时发现和报告异常情况,采取相应的措施进行处理。

此外,还可以通过净化和过滤技术来清除环境中的放射性污染物,减少其对环境和人体的危害。

除了这些措施之外,教育和宣传也是减少放射性污染的重要手段。

通过对公众进行教育和宣传,提高人们对放射性污染的认识和了解,加强大众的环境意识和保护意识,促使人们减少对放射性污染的产生和扩散。

综上所述,放射性污染是一种严重的物理污染,对人类和环境造成潜在的伤害和危险。

为了控制和减少放射性污染的危害,需要加强核能的管理和监管,提高核事故的防范和应急准备,建立和完善辐射监测和分析系统,以及通过净化和过滤技术进行放射性污染物的处理。

自来水中的放射性物质环境风险评估与管控措施近年来,随着人们对环境保护和健康意识的提升,自来水中的放射性物质成为了关注的焦点。

本文将针对自来水中的放射性物质进行环境风险评估,并探讨相应的管控措施。

一、放射性物质的来源放射性物质主要来自两个方面:天然和人为。

天然的放射性物质主要包括土壤中的铀、钍和钾,这些元素存在于自然界中,通过水体入侵、风化等过程进入水源。

人为的放射性物质则是由人类活动引起的,如核能工业、医疗放射源和放射性废物处理等。

二、环境风险评估环境风险评估是对放射性物质在自来水中的潜在危害进行科学、全面评估的过程。

评估过程可以分为三个步骤:1. 监测和检测:通过对自来水中放射性物质的监测和检测,了解其浓度和种类,确定是否达到危险程度。

2. 健康风险评估:依据已有的毒理学数据和流行病学调查结果,评估放射性物质对人体健康的风险。

这包括对慢性暴露和急性暴露的风险进行评估,并建立相应的健康风险模型。

3. 环境风险评估:评估放射性物质对环境的潜在危害,包括水体生物链的影响、环境生态系统的稳定性等。

三、管控措施为了减少自来水中放射性物质的环境风险,以下是一些常见的管控措施:1. 原水监测:对水源进行定期监测,及时发现水中的放射性物质,并采取相应的处理措施。

2. 水处理技术:通过水处理技术,如沉淀、过滤、吸附和吸附等,去除自来水中的放射性物质。

常用的技术包括离子交换法、膜处理法和吸附剂法等。

3. 废水处理:对污水处理厂的废水进行监测和处理,确保废水中的放射性物质不会对自来水造成污染。

4. 强化宣传教育:加强对公众的宣传教育,提高公众对自来水安全的认知和重视程度,鼓励公众合理使用水资源。

5. 法律法规建设:加强相关法律法规的制定和执行,建立健全的监管机制,对自来水中的放射性物质进行规范管控。

结语放射性物质作为自来水中的环境风险因素,对人类健康和环境稳定性产生一定的影响。

通过进行环境风险评估和实施相应的管控措施,可以有效地降低放射性物质对自来水的污染,保障公众的健康与安全。