《环境监测》第8章 放射性污染监测

- 格式:ppt

- 大小:734.00 KB

- 文档页数:29

河海大学编 (高纲号 0728)一、课程性质及其设置目的与要求(一)课程性质和特点《环境分析与监测》是江苏省高等教育自学考试环境工程专业(独立本科段)的一门基础专业课程,它的特点是包括了化学、分析化学和生态学等多学科交叉的一门课程。

本课程系统地介绍环境监测的基本理论、基本技术和基本方法。

本课程在内容上分为理论和实验两部分。

理论部分共10章,第1章是绪论,介绍了环境监测的目的、分类和环境标准。

第2章是水和废水监测,介绍了水质污染与监测的目的、方案、样品采集、保存和预处理技术以及监测项目的种类和分析方法。

第3章是空气和废气监测,介绍了空气污染的基本知识,空气污染监测的目的、样品采集方法和仪器以及监测项目的种类和分析方法。

第4章是固体废物监测,介绍了固体废物基本知识、样品采集和制备方法以及监测项目的种类和分析方法。

第5章是土壤质量监测,介绍了土壤基本知识、监测方案、样品采集和预处理方法以及监测项目的种类和分析方法。

第6章是环境污染生物监测,介绍了生物监测的目的、样品采集方法以及监测项目的种类和分析方法。

第7章是噪声监测,介绍了噪声的基本知识、监测仪器、标准和监测方法。

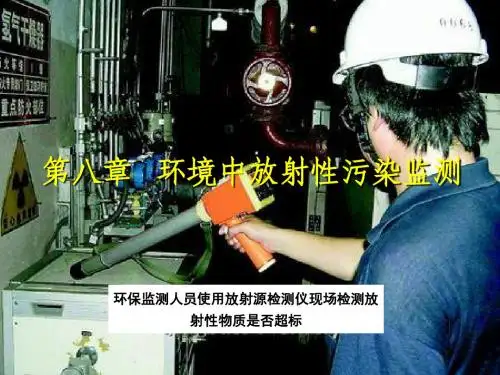

第8章是环境中放射性污染监测,介绍了放射性的基本知识、监测仪器、监测对象、标准和监测方法。

第9章是环境监测质量保证,介绍了质量保证的意义和内容,包括数据的处理和表述、标准方法、标准物质以及标准化管理的内容。

第10章是自动监测与简易监测技术,简介了自动监测与简易监测的技术。

实验部分包括17个实验内容,其中水监测项目11个、气监测项目2个以及噪声、土壤、固体废物和头发中含汞量的测定各1个。

通过学习应考者可以了解环境监测的基本理论,掌握环境监测的基本技术和基本方法,并能够应用在具体的科学研究和实际工作中,为环境监测工作和研究的发展培养专业人才。

(二)本课程的基本要求通过本课程的学习,应考者应达到以下要求:1、了解环境监测在环境保护工作和研究中的重要性;2、理解各种监测方法的原理、质量保证的意义,并且掌握其基本内容;3、掌握样品的采集、预处理和分析技术等有关内容;4、熟练掌握环境监测中常见术语的名称和意义。

《环境监测》课程教学指导(精)《环境监测》课程教学指导一、本课程的性质、目的环境监测是环境科学、环境工程等相关专业本科生的一门专业基础课,是环境工程门类中极具综合性、实践性、时代性和创新性的一门重要的理论与方法课程。

它是开展其它环境分支学科的基础、也是环保部门的一项常规工作和环境管理的重要手段。

本课程对环境科学、环境工程和环境管理各领域都是不可缺少的,对环境保护的各个方面影响重大。

其任务是:使学生掌握一定的环境监测基本知识和基本操作技能,掌握常规监测项目的测定方法,为学生从事环境监测工作奠定基础。

环境监测是指通过对影响环境质量因素的代表值的测定、进而确定环境质量或污染程度及其变化趋势的过程。

目的是准确、及时、客观地反映环境质量现状及变化趋势、为环境管理、污染源控制、环境规划和污染预报等提供依据。

二、本课程的教学重点全课程的教学重点部分是大气、水质、土壤和固体废物、放射性、噪声的监测原理和方法以及环境监测质量保证的意义、要求和做法。

重点:1、掌握环境监测中的基本概念。

2、理解环境监测优化布点原则。

3、掌握常规监测项目的采样仪器、采样方法、分析测定方法。

4、理解监测结果的数据处理、表述和质量保证。

难点:1、使用环境监测工作中常用的采样、分析仪器。

2、常规监测项目的采样、分析测定原理和方法。

3、正确进行监测数据的处理。

4、环境监测方案设计。

三、本课程教学中应注意的问题鉴于该课程有较强的实践性及其内容体系的不断更新等特点,本课程的教学过程中应该注意:本课程特别注重对学生实践性环节和实验技能的培养、理论与实践并重是这一课程的主要特色。

学生在具备基本的环境学知识的基础上、通过讲授和实验、使学生掌握环境监测的基本原理、熟悉环境监测方案设计和实施方法、掌握环境监测的常用技术手段和分析方法、熟悉环境监测过程的质量保证体系、了解自动连续监测系统及环境监测技术发展动态。

学生可具备从事环境监测工作的基本技能、为在环境保护、环境管理及工矿企业等相关领域从事科研和管理工作提供所需知识、达到环境专业本科生在该方面培养的目的。

环境监测是环境管理工作中一个重要的不可缺少的组成部分。

通过对环境质量的监测,可以判断某一地区的环境质量状况是否符合国家的规定,可以预测环境质量的变化趋势,为预防环境质量恶化提供科学依据。

环境监测方法标准是评价一个地区环境质量的优劣和评价一个企业对环境影响的基本依据,是获取正确的环境质量信息和评价环境质量的重要手段和基础。

《环境监测方法标准汇编》于2007年首次出版,包括《环境监测方法标准汇编土壤环境与固体废物》、《环境监测方法标准汇编噪声与振动》、《环境监测方法标准汇编放射性与电磁辐射》、《环境监测方法标准汇编水、环境》、《环境监测方法标准汇编空气环境》,共5卷。

近年来,中国国家标准化管理委员会等部委颁布了一批新的环境监测方法标准,同时有些标准被代替或作废,为此,我们对《环境监测方法标准汇编》进行重新编辑出版。

本卷《环境监测方法标准汇编放射性与电磁辐射(第2版)》收集了截至2009年7月底前批准发布的有关放射性与电磁辐射方面的国家标准共72项。

本汇编收集的国家标准的属性已在本目录上标明(GB或GB/T),年号用四位数字表示。

鉴于部分国家标准是在国家标准清理整顿前出版的,现尚未修订,故正文部分仍保留原样;读者在使用这些国家标准时一其属性以本目录上标明的为准(标准正文“引用标准”中标准的属性请读者注意查对)。

本汇编包括的标准由于出版年代不同,其格式、符号代号、计量单位乃至名词术语不尽相同。

这次汇编时,只对原标准中技术内容上.的错误以及其他明显不妥之处做了更正。

本汇编可供从事环境监测和环境科学研究的科技人员、标准化工作的技术人员和管理人员等参考使用。

目录GB/T 4078 2008放射性测量用样品托盘、瓶子和试管的尺寸GB/T 4835—2008辐射防护仪器B、X和y辐射周围和/或定向剂量当量(率)仪和/或监测仪GB/T 5202—2008辐射防护仪器α、β和α/β(β能量大于60 keV)污染测量仪与监测仪GB 6249—1986核电厂环境辐射防护规定GB 6566—2001建筑材料放射性核素限量GB/T 6764—1986水中锶-90放射化学分析方法发烟硝酸沉淀法GB/T 6766 1986水中锶-90放射化学分析方法二一(2-乙基已基)磷酸萃取色层法GB/T 6767—1986水中铯-137放射化学分析方法GB/T 67GB—1986水中微量铀分析方法GB/T 7023 1986放射性废物固化体长期浸出试验GB/T 7165.2 2008气态排出流(放射性)活度连续监测设备第2部分:放射性气溶胶(包括超铀气溶胶)监测仪的特殊要求GB/T 7165.3—2008气态排出流(放射性)活度连续监测设备第3部分:放射性惰性气体监测仪的特殊要求GB/T 7165.4—2008气态排出流(放射性)活度连续监测设备第4部分:放射性碘监测仪的特殊要求.GB/T 7165.5 2008气态排出流(放射性)活度连续监测设备第5部分:氚监测仪的特殊要求GB 8702—1988电磁辐射防护规定GB 8999—1988电离辐射监测质量保证一般规定GB 9132 1988低中水平放射性固体废物的浅地层处置规定GB 9133—1995放射性废物的分类GB 9134 1988轻水堆核电厂放射性固体废物处理系统技术规定GB 9135—1988轻水堆核电厂放射性废液处理系统技术规定GB 9136 1988轻水堆核电厂放射性废气处理系统技术规定GB/T 11214—1989水中镭-226的分析测定GB 11215—1989核辐射环境质量评价一般规定GB 112161989核设施流出物和环境放射性监测质量保证计划的一般要求GB 11217—1989核设施流出物监测的一般规定GB/T 11218—1989水中镭的α放射性核素的测定GB/T 112211989生物样品灰中铯-137的放射化学分析方法GB/T 11222.1—1989生物样品灰中锶-90的放射化学分析方法二一(2-乙基己基)磷酸酯萃取色层法GB/T 11223.1 1989生物样品灰中铀的测定固体荧光法GB/T 11224—1989水中钍的分析方法GB/T 11225 1989水中钚的分析方法GB/T 11338—1989水中钾-40的分析方法GB/T 11923—2008电离辐射物位计GB/T 12375—1990水中氚的分析方法GB/T 12376—1990水中钋-210的分析方法电镀制样法GB/T 12377—1990空气中微量铀的分析方法激光荧光法GB/T 12378—1990空气中微量铀的分析方法TBP萃取荧光法GB/T 12379—1990环境核辐射监测规定GB 12711—1991低、中水平放射性固体废物包装安全标准GB/T 13272—1991水中碘-131的分析方法GB/T 13273—1991植物、动物甲状腺中碘131的分析方法GB 13600—1992低中水平放射性固体废物的岩洞处置规定GB/T 13695—1992核燃料循环放射性流出物归一化排放量管理限值GB/T 13976—2008压水堆核电厂运行状态下的放射性源项GB/T 13980 2008电离辐射密度计GB/T 14055.1—2008中子参考辐射第1部分:辐射特性和产生方法GB/T 14057.1—2008放射性污染表面去污第1部分:试验与评价去污难易程度的方法GB/T 14318—2008辐射防护仪器中子周围剂量当量(率)仪GB 14500—2002放射性废物管理规定GB/T 14502—1993水中镍一63的分析方法GB/T 14503—2008放射性同位素产品的分类和命名原则GB 14569.1—1993低、中水平放射性废物固化体性能要求水泥固化体GB 14569.3—1995低、中水平放射性废物固化体性能要求沥青固化体GB/T 14582—1993环境空气中氡的标准测量方法GB/T 14583—1993环境地表7辐射剂量率测定规范GB/T 14584—1993空气中碘-131的取样与测定GB 14585 1993铀、钍矿冶放射性废物安全管理技术规定GB 14586—1993铀矿冶设施退役环境管理技术规定GB 14587—1993轻水堆核电厂放射性废水排放系统技术规定GB/T 14588—2009反应堆退役环境管理技术规定GB 14589 1993核电厂低、中水平放射性固体废物暂时贮存技术规定GB/T 14674 1993牛奶中碘-131的分析方法GB/T 15053 2008使用辐射显色薄膜和聚甲基丙烯酸甲酯剂量测量系统测量吸收剂量的标准方法GB/T 15220一1994水中铁-59的分析方法GB/T 15221—1994水中钴-60的分析方法GB/T 15636—2008电离辐射厚度计GB/T 15950—1995低、中水平放射性废物近地表处置场环境辐射监测的一般要求GB/T 1GB17—2008放射治疗水平剂量监测用热释光测量系统GB 16933—1997放射性废物近地表处置的废物接收准则GB/T 17947 2008拟再循环、再利用或作非放射性废物处置的固体物质的放射性活度测量GB/T 21096—2007保健用紫外灯的紫外辐射规定和测量方法GB 21288—2007移动电话电磁辐射局部暴露限值。

放射性污染监测技术在环境保护中的应用随着人类的发展和进步,科技的不断升级,我们的生活水平得到了很大的提高。

同时,我们也不可避免地要面对各种环境污染问题。

其中放射性污染是我们必须要严格控制和监测的问题之一。

放射性污染不仅对环境造成巨大的影响,同时对人类的健康带来了很大的威胁。

因此,放射性污染监测技术的应用就显得尤为重要了。

放射性污染的危害放射性污染,指的是环境中存在过量的放射性物质,导致环境辐射水平升高的现象。

放射性物质会释放出放射性能量,从而导致环境辐射水平的升高。

这种放射性能量会对人类的健康造成很大的威胁,尤其是在长期的接触下。

如果人类长期暴露在放射性辐射之下,就会导致细胞和基因的突变,进而引发癌症等疾病。

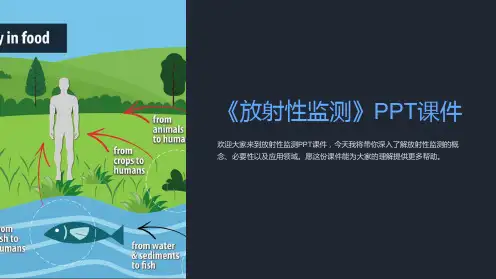

除此之外,放射性污染还会对环境造成很大的危害,例如影响植被的生长,导致污染物在食物链中的累积等。

放射性污染监测技术的种类为了准确地监测和控制放射性污染,科学家们发明了许多种放射性污染监测技术。

这些技术主要包括以下三种:1. 广域监测技术:广域监测技术是指利用现代化的卫星遥感技术对环境进行全方位、远距离的监测。

这种技术可以在最短的时间内获得地球表面放射性物质的分布情况,极大地提高了监测的效率和准确度。

2. 环境监测技术:环境监测技术重点监测放射性污染物的浓度和辐射剂量,可以在实时监测和紧急情况下快速反应,是保证环境安全的关键技术之一。

3. 生物监测技术:生物监测技术利用生物学和放射化学等学科的知识,通过采样生物体的组织或体液进行监测。

这种技术不仅可以预警环境中放射性污染物的影响,还能够监测人体和动物的身体状况,是非常重要的技术之一。

放射性污染监测技术的应用放射性污染监测技术具有极高的应用价值,主要体现在以下几个方面:1. 环境预警:通过监测和分析污染物的类型、浓度、辐射水平等指标,科学家们可以及早预警环境污染的情况,提前采取措施,减少环境污染对人类和自然的损害。

2. 灾后评估:在核事故、放射性漏洞等非常紧急的情况下,放射性污染监测技术可以快速反应,及时评估受影响的区域和人群,以便采取更好的措施使情况得到控制。

环境监测重点第一章绪论第一节环境监测的目的和分类环境监测按监测目的的分类:1.监视性监测2.特定目的监测〔污染事故监测、仲裁监测、考核验证监测、咨询服务监测〕3.研究性监测第二节环境监测的特点和监测技术概述优先污染物:对众多有毒污染物进行分级排序,从中筛选出潜在危害性大、在环境中出现频率高的污染物作为监测和控制的对象。

经过优先选择的污染物称为环境优先污染物。

优先监测:对优先污染物进行的监测称为优先监测。

第三节环境标准环境标准是标准中的一类,目的是为了防止环境污染,维护生态平衡,保护人群健康,对环境保护工作中需要统一的各项技术标准和技术要求所作的规定。

中国环境标准体系分为:国家环境保护标准、地方环境保护标准和国家环境行业保护标准。

《污水综合排放标准》规定:第一类污染物,不分行业和污水排放方式,也不分受纳水体的功能类别,一般在车间或车间处理设备排放口采样。

第二类污染物,指长远影响小于第一类污染物的污染物质,在排放单位的排放口取样。

第二章水和废水监测第一节水体污染和监测一、水体和水体污染水体是地表水、地下水及其中包含的底质、水中生物等的总称。

水体污染一般分为化学型污染、物理型污染和生物型污染三种类型。

化学型污染系指随废水及其它废物排入水体的无机和有机污染物质造成的水体污染。

物理型污染系指排入水体的有色物质、悬浮物、放射性物质及高于常温的物质造成的污染。

生物型污染系指随生活污水、医院污水等排入水体的病原微生物造成的污染。

二、水污染监测的对象和目的水污染监测分为环境水体监测和水污染源监测。

监测目的:〔1〕对江、河、湖、库、渠、海水等地表水和地下水中的污染物质进行经常性的监测,以掌握水质现状及其变化趋势。

〔2〕对生产、生活等废水排放源排放的废水进行监视性监测,掌握废水排放量及其污染物浓度和排放总量,评价是否符合排放标准,为污染源管理提供依据。

〔3〕对水资源污染事故进行应急监测,为分析判断事故原因、危害及制定对策提供依据。

See you in summer term!第一章绪论 (7)第一节环境监测的目的和分类 (7)一、环境监测的目的 (7)二、环境监测的分类 (7)第二节环境监测特点和监测技术概述 (8)一、环境监测的发展 (8)二、环境污染和环境监测的特点 (8)三、监测技术概述 (9)四、环境优先污染物和优先监测 (9)第三节环境标准 (9)一、分类“三级六类”标准体系 (9)二、制订环境标准的原则 (10)三、水质标准 (10)四、大气标准 (11)五、土壤环境质量标准 (12)六、固体废物控制标准 (12)七、噪声标准 (12)八、辐射标准 (13)九、其他标准 (13)十、环境保护行业标准 (13)十一、未列入标准的物质最高允许浓度 (14)第二章水和废水监测 (14)第一节水体污染与监测 (16)一、水质污染 (16)二、水质监测的对象和目的 (16)三、水质污染监测项目 (16)四、水质监测分析方法 (17)五、污染物形态分析 (17)六、水域功能区 (18)第二节水质监测方案的制订 (18)一、地表水水质监测方案的制订 (18)二、地下水水质监测方案的制订 (21)三、水污染源监测方案的制订 (22)第三节水样的采集和保存 (24)一、水样的类型 (24)二、地表水样的采集 (24)三、地下水样的采集 (29)四、废水样品的采集 (31)五、底质样品的采集 (33)六、排污总量监测 (33)七、应急监测 (34)第四节水样的预处理 (37)一、水样的消解 (37)二、富集和分离 (38)第五节物理指标的检验 (40)一、水温 (40)二、臭和味(水样采集后,最好在6h内完成检验) (40)三、色度 (41)四、浊度: (42)五、透明度:指水样的澄清程度 (42)六、残渣 (43)七、电导率: (43)八、矿化度 (44)九、氧化还原电位 (44)第六节金属化合物的测定 (44)一、铝 (44)二、汞(Hg)(Hg、Cd、Cr、As、Pb)“五毒” (45)三、镉(Cd) (46)四、铅 (47)五、铜 (48)六、锌 (48)七、铬 (48)八、砷 (50)第七节非金属无机物的测定 (50)一、酸度和碱度(2-5℃,暗处,最好现场测定) (50)二、PH值(PH=-lg[H+]) (52)三、溶解氧(DO)采样现场加MnSO4-KI固定,冷暗处,几小时之内测定。