中国古代史毕业论文选题

- 格式:doc

- 大小:16.28 KB

- 文档页数:2

中国古代史论文题目选题参考/doc/ef3171233.html,中国古代史论文题目一、最新中国古代史论文选题参考1、学史贵会通——讲授“中国古代史通论”的体会2、谈高校历史专业基础课程考核改革——以《中国古代史》为例3、《中国古代史》教学改革探索4、专精传统通史家风-中国古代史学科的百年历程5、马克思主义关于奴隶制社会的科学概念与中国古代史分期6、唐宋元时期国家权力与乡村管理体制刍议——高校教材《中国古代史》补正7、浅谈中国古代史中农业发展的史实对现代农业开发的意义8、中国古代史课程体系改革和教材改革设计9、高校中国古代史课程考试改革刍议10、北师、华师、人教版历史教科书课后习题的比较研究——以中国古代史内容为例11、中国古代史家评价历史人物的方法12、中国古代史志书目著录沿革13、十院校编《中国古代史》教材求疵14、二里头遗址与中国古代史15、简明中国古代史16、关于在中国古代史教学中对学生学习评价改革的思考17、中国古代史论思想评析18、中国古代史教学改革的实践与反思——中国古代史教学改革高层论坛综述/doc/ef3171233.html,19、从中国古代史的“论文答辩”谈到有关专业的素养问题20、重新认识晋国在中国古代史的地位二、中国古代史论文题目大全1、《义务教育历史课程标准》“2011年版”与“实验稿”的比较分析——关于中国古代史内容2、中国古代史课程学习策略探析3、2003年版与1992年版高中中国古代史教材的比较研究4、中国古代史史料学5、十院校编《中国古代史》秦、西汉部分指瑕6、论高师历史教学与高中历史教学的断裂与衔接——以中国古代史为例7、修订版《中国古代史》(上册)指疪8、试论中国历史文选课程性质及任务——兼论与古汉语、中国古代史的关系9、启蒙之史——《中国古代史》与清末民初学子10、高校中国古代史教学改革笔谈11、价值预设与历史决定论的困境——中国古代史分期问题的理论反思12、中学《中国古代史》课程中的经济重心南移问题13、高校“中国古代史”与“中国法制史”课程的教学资源整合路径探析14、《历史课程标准》:“发展”在哪里?——以“中国古代史”内容为例15、马克思社会形态理论的双重底蕴及尺度把握——中国古代史分期问题的理论反思16、浅谈十院校《中国古代史》(新版)中的文物考古材料17、亚细亚生产方式与中国古代史的研究/doc/ef3171233.html,18、“海峡两岸中国古代史教学研讨会”综述19、论中国古代史的课程群建设—兼论“文化人类学”对“中国古代史”教学的意义20、内藤湖南对中国古代史注的误断三、热门中国古代史专业论文题目推荐1、试论中国古代史教学中历史地图的利用2、中国古代史教学中的民族问题3、中国古代史家治史的优良传统4、中国古代史史料学5、中国古代史教程6、20世纪中国古代史领域重要理论问题研究述论7、中国古代史传“实录”观辨析——所叙之事:“虚实杂糅的结合物”8、十院校合编的《中国古代史》简评9、怎样理解郭沫若同志的古代史分期学说——兼评金景芳先生的《中国古代史分期商榷》10、国外学术著作翻译现状及学术交流状况探析——以中国古代史为核心11、中国历史文选与中国古代史互动教学模式初探12、批判与重构:高校《中国古代史》课程主线与体系的思考13、简论大学历史系中国古代史教学问题14、中国古代社会的环境问题——对高中《中国古代史》教学的一点认识15、分封制的发展与方国分封制──中国古代史新论之四16、分封制的起源与部落分封制──中国古代史新论之三17、浅谈中国古代史中文化史的教学/doc/ef3171233.html,18、《中国古代史》的编写思考19、中国古代史官的气节与厄难20、评朱绍侯主编《中国古代史》四、关于中国古代史毕业论文题目1、中国古代史的主线与体系2、中国古代史与环境教育和可持续发展教育3、中国古代史史料学4、从钱穆的国史观谈中国古代史教育的价值取向问题5、关于重构中国古代史体系的思考6、中国古代史分期讨论五十年7、西方中国古代史研究导论8、中国古代史分期商榷(上)9、中国古代史分期商榷(下)10、中国古代史官制度的建立及其缺憾11、"中国古代史"课程多媒体教学优势分析12、气候变迁与中国古代史中的几个问题13、中国古代没有奴隶社会——对中国古代史分期讨论的反思14、中国古代史的分期问题15、解读历史地图挖掘隐性知识——以高中《中国古代史》为例16、供21世纪使用的高中历史教科书设计方案——以《中国古代史》(选修)为例17、中国古代史传和小说中节烈女子自杀现象探析/doc/ef3171233.html,18、中国古代史研究21世纪展望--“21世纪中国历史学展望学术讨论会”中国古代史组讨论纪实19、人物塑造:《左传》与人教版《中国古代史》的对比分析20、中国古代史官称谓内涵的嬗变五、比较好写的中国古代史论文题目1、中国古代史史料学(修订本)2、学习中国古代史必须理解中国文化的基本精神3、浅议中国古代史教学的教材建设4、加大考古学在中国古代史教学中的力度5、简明中国古代史练习题及复习提示6、简明中国古代史练习题7、学习中国古代史,进行爱国主义教育8、《中国古代史》课程教学改革的几点实践9、高校中国古代史教材"开发"刍议10、中国古代史教学中存在的问题及其对策11、中国古代史分期问题分歧的原因何在?12、历史科学与爱国主义——以《中国古代史》为例13、历史科学与素质教育—以《中国古代史》为例14、《中国古代史》插图的教学与测试15、金应熙教授谈国外关于中国古代史的研究16、论历史专业"研究型"教学中多媒体技术的运用——以中国古代史为例17、“四把钥匙”在中国古代史教学研究中的运用/doc/ef3171233.html,18、中国古代史教学中的民族问题─—学习《全日制中学历史教学大纲》的体会19、高校历史教学的新思路-《中国古代史》课程多媒体组合教学改革的总结20、历史地图在中国古代史教学中的应用探析。

历史系09级学年论文选题(5篇材料)第一篇:历史系09级学年论文选题历史系09级学年论文选题一、中国史1.中国古代生态问题研究【说明:可分阶段、朝代和专题(文化生态、环境生态)】;2.中国历史上的和亲事件研究【说明:可分阶段、朝代和专题进行个案分析】;3.江南区域口述历史研究【说明:可以具体地区、分时段对流传于江南区域的神话、历史传说及近现代时期重要事件、人物进行个案研究】;4.明清江南市镇问题研究【说明:可分地区、阶段进行个案研究】;5.中国历史上的恐怖事件与反恐问题研究【说明:可分阶段、朝代进行专题分析】;6.中国历史上的军事谋略问题研究【说明:可分阶段、朝代进行专题分析】;7.中国历史上的农民生存状态研究【说明:可分阶段、朝代和地区(县、村)进行专题分析】;8.江南区域学术流变问题研究【说明:可分阶段、朝代和具体地区、人物进行专题分析】;9.江南区域文化保护问题研究【说明:可分物质文化遗产和非物质文化遗产,以具体地区或项目为个案进行专题调研分析】;10.浙江地区明清以来望族研究【说明:可分阶段和具体县、市、镇,围绕重点家族人物进行专题分析】;11.浙江书院问题研究【说明:可分阶段和具体地区,进行个案分析】; 12.明清时期土地制度在江南的嬗变【说明:可分时段,以地区为例进行分析】; 13.中国古代重要文化、学术人物交友考【说明:可围绕某一人物进行专题研究】; 14.中国古代重要人物及其思想再研究【要求:尝试用新理论、新方法、新视角对诸如孔子、吕不韦、董仲舒等进行专题个案研究】; 15.江南藏书楼、藏书家个案研究;1.明初整顿吏治的措施及其现实意义。

2.明初恢复发展社会经济的措施与意义。

3.明中期政府解决流民问题的措施、评价与当代借鉴。

4.明中期江南市镇兴起的原因、性质、社会影响。

5.明代市镇群体研究、市镇个体研究与市镇个体比较研究。

6.明代市民阶层与市民文化的兴起。

7.明代抗倭斗争研究。

8.明代学术家与学术思想研究。

古代文学毕业论文题目大全(一)1. 论先秦儒家“乐”的思想之政治意义2. 论先秦儒家“中和”学说的形成3. 论先秦两汉时代游戏的文学表现4. 论先秦青铜器装饰艺术的美学思想5. 论先秦道家科技伦理思想6. 论先秦到汉代孔子历史地位的变迁7. 论先秦孝道观的演变8. 论先秦两汉诗歌的表演性9. 论先秦时期的德治与法治10. 论先秦儒家学习伦理思想11. 论先秦儒家治国理论的现代应用12. 论先秦义利思想及其当代价值13. 论先秦楚乐的审美取向14. 论先秦民本思想的实质15. 论《诗经》中的玉文化16. 论《诗经原始》之解《诗》主张17. 简论《诗经》中的女性思想18. 论《诗经·卫风·氓》在高中语文教材中的接受19. 论《诗经》中的天命信仰古代文学毕业论文题目大全(二)1、历史的界河——论先秦“礼崩乐坏”之“乐坏”2、论先秦两汉的颂、赞、箴、铭3、论先秦儒家道德教育思想及其对当代道德教育的启示4、论先秦“道”“势”关系与士人的精神超越5、论先秦道家教育思想对我国高校教学的启示6、论先秦儒家礼乐文化与当代社会公德教育7、再论先秦民本思想的实质8、论先秦儒家生命价值观9、论先秦法律文献中的和谐思想10、从“中和”准则到“平和”心境11、论先秦东夷文化分布范围的演变12、论先秦法家社会进化历史观13、论先秦礼治思想的演变过程14、中国早期铭文石刻新论15、论先秦文学的水意象16、浅论先秦儒家德治思想体系17、论先秦儒家“中和”学说的形成18、论先秦诸子的“以史为鉴”19、论先秦乐论与诗论的同构与分化20、论先秦儒家散文文学表现的历时性发展古代文学毕业论文题目大全(三)1.《诗经》的审美学特色2.论《诗经》中的征役诗3.论《诗经》中的婚恋诗4.论《诗经》中的史诗5.论《诗经》中的农事诗(其他类型,自拟题目)6. 论中国古代神话的演变7. 中国古代神话与原始观念8. 先秦诸子书寓言研究9. 先秦史传寓言研究10. 先秦史书寓言研究(其他类型,自拟题目)11. 先秦文学与理性精神12. 《吕氏春秋》与杂家13. 《诗经》的比兴与《楚辞》的象征14. 论《左传》的战争描写15. 论《左传》的妇女形象16. 《战国策》的艺术成就17. 《战国策》名篇研究18. 老子的思想19. 《老子》的艺术特色20. 《庄子》的艺术特色。

新高考历史论文题目推荐

1. 秦始皇统一六国对中国历史的影响

2. 科举制度对中国古代社会的影响

3. 汉武帝的改革对中国古代政治制度的影响

4. 中国古代丝绸之路的历史意义

5. 唐朝对丝绸之路的保护与发展

6. 明清时期的海外贸易及影响

7. 中国传统文化对现代社会的影响

8. 中华文明中的农耕文化与商业文化

9. 中国古代科技对世界的影响

10. 中国古代的封建制度与现代社会的关系中国的古代历史悠久,有着丰富的历史文化遗产。

在中国古代历史中,秦始皇统一六国对中国历史产生了深远的影响。

秦始皇统一六国后,建立了统一的中央集权制度和基本的法律制度,推进了统一文字、度量衡的标准化,使得各地的交流和合作更加便利。

这种统一的思想影响了中国千百年的政治制度,并对中国历史产生了深远的影响。

此外,科举制度对中国古代社会也产生了深远的影响。

科举制度是中国古代选拔官员的制度,其实施推动了中国古代教育的普及,并激发了中国社会的进步和发展。

科举制度使得社会上层精英的选拔更加公平,也使得个人能力的重要性得到了体现。

这一制度的出现和实施对中国古代社会产生了深刻的变革与影响。

在中国古代的海外贸易中,明清时期对海外贸易的扩展及影响尤为深远。

在明清时期,中国的海运技术大幅提高,大量的商

品和技术开始输出到世界各地,而中国也开始引进各种外来的商品和文化,这种交流对中国社会的发展产生了很大的影响,并对世界历史产生了深远的影响。

总的来说,中国古代历史对现代中国以及世界产生了深远的影响。

深入研究古代历史,可以帮助我们更好地了解中国传统文化,认识中国历史在世界历史上的地位,传承和弘扬中华民族的优秀传统。

中国古代文学论文题目一、最新中国古代文学论文选题参考1、观乎天文:中国古代文学观念的滥觞2、关于中国古代文学史写作的思考3、中国古代文学地理形态与演变4、中国古代文学的重数传统与数理美5、《中国古代文学十大主题》6、谈中国古代文学教学改革中的几个关系7、略论中国古代文学的传播目的与方式8、中国古代文学教学改革探索9、江山之助——中国古代文学地域风格论初探10、中国古代文学的经典与反经典11、论“情”在中国古代文学艺术中的原创意义12、略论中国古代文学传播的媒介13、民族融合与中国古代文学14、中国古代文学教学改革反思15、中国古代文学教学的审美教育功能刍议16、游侠、豪侠、官侠——中国古代文学侠特征的异变及原因17、论中国古代文学中杨柳题材创作繁盛的原因与意义18、中国古代文学在对外汉语中的跨文化教学19、孔子的文学思想与中国古代文学20、中国古代文学课程教学方法探讨二、中国古代文学论文题目大全1、中国古代文学理论名篇今译2、立足社会发展需要打通文史哲在中国古代文学教学中实施素质教育——中国古代文学教学内容改革的探索与实践3、孔子的文学思想与中国古代文学4、双重文化视阈下的中国古代文学教学5、《周易》对中国古代文学思想的影响6、中国古代文学批评学7、从"观乎天文"到"观乎人文"——中国古代文学观念的视角转换8、论佛教对中国古代文学体裁的影响9、"文学数理批评"论纲--以"中国古代文学数理批评"为中心的思考10、经典阅读与人文素养的培养——兼论中国古代文学教学对大众文化的积极引导11、论中国古代文学的桑意象12、重本抑末写批判商贾──中国古代文学商人形象研究之一13、中国古代文学理论批评研究中的新收获——评罗宗强《隋唐五代文学思想史》14、中国古代文学中的鹤意象15、20世纪中国古代文学研究史. 小说卷16、中国古代文学传播发展脉络及其基本特征17、论古代汉语的“诗性”与中国古代文学的“文学性”——以《关雎》“今译”为例18、中国古代文学传播方式及其影响略论19、中国古代文学婚爱理想模式的嬗变与终结20、空间与审美--文化地理视域中的中国古代文学三、热门中国古代文学专业论文题目推荐1、中国古代文学松柏题材与意象研究2、中国古代文学杨柳题材与意象研究3、中国古代文学论稿4、生成性:课堂传播中生命主体知识目标的动态实现——以中国古代文学教学为例5、中国文学流派意识的发生和发展 : 中国古代文学流派研究导论6、论古代汉语的“诗性”与中国古代文学的“文学性”——以《关雎》“今译”为例7、“世纪之交∶中国古代文学研究的回顾与前瞻研讨会”综述8、广西师范大学中国古代文学专业硕士学位论文引文分析9、中国古代文学的口语传播形式10、论中国古代文学艺术的主要特征11、价值观念的异动与商人形象的嬗变——中国古代文学商人形象研究之二12、文学地理学的理论创新与体系建构——评梅新林新著《中国古代文学地理形态与演变》13、文化研究:寻找中国古代文学研究的最佳思维14、中国古代文学传播的主体15、中国古代文学研究的边缘化问题16、关于中国古代文学课程研究式教学模式的思考17、论中国古代文学传播方式的嬗变过程18、中国古代文学的定量、定性和定位研究19、复仇心态及中国古代文学复仇主题的审美效应20、中国古代文学教学中的人文精神导向四、关于中国古代文学毕业论文题目1、中国古代文学批评方法研究2、中国古代文学传播研究的六个层面3、中国古代文学的重数传统与数理美——兼及中国古代文学的数理批评4、中国古代文学的经典5、中国古代文学教学存在的问题和改革设想6、中国古代文学中的“绿色”观念7、文学传播学的创建与中国古代文学传播研究8、近百年中国古代文学的性别研究9、略论梦与中国古代文学10、中国古代文学作品中的体育活动11、中国古代文学创作论12、中国古代文学传播方式研究的思考13、"中国古代文学史"教学中应注意的若干问题14、“君子谋道”:中国古代文学观念的主体意识——兼论中国早期知识分子的来历和特点15、“诗言志”:中国古代文学观念发生的一个标本16、论“情”在中国古代文学艺术中的原创意义17、中国古代文学研究的世纪回顾与展望(笔谈)古典文学与素质教育18、中国古代文学中的竹意象19、加强中国古代文学批评方法的研究20、北方民族文化与中国古代文学五、比较好写的中国古代文学论文题目1、中国古代文学史研究中的文学教育研究2、20世纪中国古代文学研究史3、谈中国古代文学教学中的价值判断4、中国古代文学传统的宏观考察5、创新中国古代文学教学模式的实践6、试论多媒体课件在中国古代文学教学中的具体运用7、中国古代文学研究现状与前瞻学术研讨会综述8、中国古代文学中的一位"圣母"--论《国语》中的公父文伯之母形象9、20世纪中国古代文学研究史. 文论卷10、女贞与女色——中国古代文学两极女性形象并存的民族文化缘由11、女贞与女色——中国古代文学两极女性形象并存的民族文化缘由12、试论中国古代文学阴柔审美的历史生成13、中国古代文学教学改革构想14、中国古代小说与方术文化——中国古代文学研究丛书15、略论中国古代文学中的生死主题16、古籍电子化对中国古代文学研究的影响17、整合教学内容优化课程设置——高师中国古代文学教学改革的构想之一18、为最近三十年的中国古代文学研究立块碑石19、中国古代文学中“女强男弱”现象的文化读解20、经学与中国古代文学观念的演变。

历史毕业论文选题

1. 阐述中国古代封建社会的等级制度及其演变:从夏商周到秦汉时期,中国古代封建社会的等级制度经历了一系列的演变和发展。

本文可以分析各个时期的等级制度,如公卿、士农工商、四民等阶层的变化,以及封建社会等级制度的影响和演变对中国古代社会历史的影响。

2. 探究古代帝王的政治思想与统治策略:比较中国古代帝王的政治思想与统治策略,如夏朝的“君主立德,政教合一”、秦朝的“法家主义”以及汉朝的“儒家思想与法家思想的统一”等。

分

析这些政治思想和策略在古代帝王统治中的应用和影响。

3. 细析明清时期的东西方交流与文化冲击:明清时期是中国古代与西方交流最为频繁的时期,也是西方文化冲击对中国文化产生影响最深远的时期之一。

本文可以研究中国古代与西方的经济、政治、宗教和科技等方面的交流,探讨西方文化冲击对中国古代文化的影响和变革。

4. 对比分析中国古代和西方古代城市的发展与演变:比较中国古代和西方古代城市的发展模式、城市规划和城市生活等方面的差异。

可以选择某个时期,如秦朝和罗马帝国时期,对两种古代文明的城市进行对比,探讨其背后的原因和影响。

5. 探讨中国古代女性地位与婚姻制度的变迁:从夏商周到秦汉,以及明清时期,中国古代女性地位和婚姻制度发生了许多变迁。

本文可以分析这些变迁的原因、影响和背后的社会因素,探讨中国古代女性地位与婚姻制度的演变与社会发展的关系。

以上仅提供了一些可以选择的历史毕业论文选题,具体选择需要考虑自己的个人兴趣和研究能力,并结合教授的建议进行选择。

同时,还需注意选题的可行性和研究价值,确保能够有足够的资料和文献支持。

历史系毕业论文参考题目中国古代史1、春秋战略时期商品经济的发展、春秋战略时期商品经济的发展2、试论战国时期商业发展、试论战国时期商业发展3、韩非的社会发展观、韩非的社会发展观4、秦朝的思想统治政策、秦朝的思想统治政策5、浅析秦汉经济的特点、浅析秦汉经济的特点6、试析中国封建社会“重农抑商”政策、试析中国封建社会“重农抑商”政策7、汉代的思想统治政策、汉代的思想统治政策8、两汉时期匈奴败退的原因探讨、两汉时期匈奴败退的原因探讨9、试论王莽的私属改制、试论王莽的私属改制 10、评价诸葛亮、评价诸葛亮11、曹操的用人政策、曹操的用人政策1212、隋文帝、隋炀帝研究、隋文帝、隋炀帝研究、隋文帝、隋炀帝研究13、隋代的历史地位、隋代的历史地位14、试析中国封建社会经济结构对资本主义萌芽的影响 15、试析长安城的历史演变过程、试析长安城的历史演变过程16、试论唐代官府手工业发展的原因17、唐宋城市类型与新型经济都市——镇市的建立 18、唐代宦官问题研究19、唐代的童子科20、唐代的县尉考21、中国佛教的平等观22、唐代妇女的信仰23、唐代河东道县令的出身24、五代时期南中国经济发展及条件25、《太平广记》中的再生观念《太平广记》中的再生观念26、南宋能长期坚持抗蒙(元)的原因27、南宋的武举制度考28、宋代的监察制度29、对朱元璋的评价、对朱元璋的评价30、明代的军事制度、明代的军事制度31、明代督抚制度研究32、中国商业经济的发展与资本主义萌芽因素、中国商业经济的发展与资本主义萌芽因素33、试论历史上交通运输与经济都会发展的关系、试论历史上交通运输与经济都会发展的关系34、略论明代盐商资本的形成与发展35、明代的倭寇、明代的倭寇 36、十五世纪至十六世纪、十七世纪中叶的中国流民37、明清时期的资本主义萌芽、明清时期的资本主义萌芽38、明清时期的科举制、明清时期的科举制39、如何看待清朝前期的“盛世”、如何看待清朝前期的“盛世”40、乾嘉学派的史学成就及其影响、乾嘉学派的史学成就及其影响 41、礼仪制度问题的探讨、礼仪制度问题的探讨42、古代文化史中所蕴涵的古典美学思想、古代文化史中所蕴涵的古典美学思想43、道家思想的现代意义、道家思想的现代意义44、儒家学说的现代意义、儒家学说的现代意义45、明代的重典问题、明代的重典问题 46、清代儒学研究、清代儒学研究47、清政府对“龙兴之地”的管理、清政府对“龙兴之地”的管理4848、唐太宗与贞观之治、唐太宗与贞观之治、唐太宗与贞观之治4949、王安石变法研究、王安石变法研究、王安石变法研究5050、明初专制主义中央集权统治的加强、明初专制主义中央集权统治的加强、明初专制主义中央集权统治的加强5151、张居正及其改革成败、张居正及其改革成败、张居正及其改革成败5252、清朝前期几个帝王的评价(康熙、雍正、乾隆)、清朝前期几个帝王的评价(康熙、雍正、乾隆)5353、清朝民族统治政策研究、清朝民族统治政策研究、清朝民族统治政策研究54、王阳明教育思想述评、王阳明教育思想述评55、明代皇庄经济对社会的影响56、明代宦官专权的阶段性论述、明代宦官专权的阶段性论述57、中国古代宰相开府辅政制度58、明清时期人口迁移情况初探、明清时期人口迁移情况初探59、明清时期的科举考试与教育内容、明清时期的科举考试与教育内容60、中国古代科举考试制度述评、中国古代科举考试制度述评61、唐代少数民族的科举状况述评、唐代少数民族的科举状况述评62、中国古代谪官群体对古代文化的影响、中国古代谪官群体对古代文化的影响 63、明代谪官的影响论述中国近现代史64、李鸿章在中国近代对俄关系史的作用65、试论郑观应的“商战”思想、试论郑观应的“商战”思想66、论清末新政、论清末新政67、试论近代资本主义对华经济侵略的特点、试论近代资本主义对华经济侵略的特点 68、试论近代洋务企业的性质、试论近代洋务企业的性质69、试论中国近代资产阶级维新思想的特点、试论中国近代资产阶级维新思想的特点 70、试评价戊戌变法运动、试评价戊戌变法运动71、试论近代西方文化的传播对中国的影响、试论近代西方文化的传播对中国的影响 72、试评析中国近代的历次文化论争、试评析中国近代的历次文化论争73、试评价太平天国运动、试评价太平天国运动74、辛亥革命与孙中山、辛亥革命与孙中山75、梁启超的思想评价、梁启超的思想评价76、梁启超的外交思想、梁启超的外交思想77、梁启超的外交思想、梁启超的外交思想78、康有为的对日外交思想、康有为的对日外交思想79、郭嵩焘的外交观80、洋务运动期间的思想研究、洋务运动期间的思想研究81、戊戌变法后的中国思想动向、戊戌变法后的中国思想动向82、1919年至1931年间东北的移民问题研究83、日本政府对中国辛亥革命的态度、日本政府对中国辛亥革命的态度84、关于1927年东方会议的内幕年东方会议的内幕85、抗日战争期间侵华日军的反战活动、抗日战争期间侵华日军的反战活动 86、关于“九一八”事变的若干问题研究、关于“九一八”事变的若干问题研究 87、甲午战争中日本为何取胜、甲午战争中日本为何取胜88、战后日本经济高速增长的原因89、甲午海战和日本的军事冒险、甲午海战和日本的军事冒险90、盛宣怀与日本、盛宣怀与日本91、《海国图志》对日本的影响《海国图志》对日本的影响92、中国留日学生与辛亥革命、中国留日学生与辛亥革命93、孙中山与日本、孙中山与日本94、满铁在日本侵略中国东北的地位与作用、满铁在日本侵略中国东北的地位与作用95、张学良与日本、张学良与日本96、田中义一及其对华侵略的“积极政策”世界古代史97、西欧中世纪城市的起源、西欧中世纪城市的起源98、马基雅维里政治思想研究、马基雅维里政治思想研究99、13-16世纪英国农业与纺织业世纪英国农业与纺织业100、近代早期意大利农业经济的兴起与衰落101、西欧城市的兴起及其对西方社会的影响、西欧城市的兴起及其对西方社会的影响 102、中世纪时期的英国乡绅向贵族的转变、中世纪时期的英国乡绅向贵族的转变103、文艺复兴中的人文主义解析、文艺复兴中的人文主义解析104、清教与北美早期殖民地的建立、清教与北美早期殖民地的建立105、11世纪西欧城市的兴起与市民精神的萌发106、英国的圈地运动与早期现代化、英国的圈地运动与早期现代化107、早期佛教的兴起与发展、早期佛教的兴起与发展108、中世纪晚期英国乡村工业的兴起109、霍布斯政治思想述评、霍布斯政治思想述评110、六十年代美国反主流文化运动述评111、阿登纳外交思想研究112、二战后美国南北方黑人运动比较113、马丁·路德·、马丁·路德· 金,黑人运动思想研究114、试论英国在冷战起源中的作用115、试论北约的作用和性质的演变116、七十年代中、美、苏战略大三角的形成117、肯尼迪“箭与橄榄枝”外交战略的形成118、托克维尔“美国民主”思想初探119、摩根索现实主义理论中的国家利益观120、浅析丘吉尔的英美特殊关系思想及其外交实践、浅析丘吉尔的英美特殊关系思想及其外交实践 121、霍布斯鲍姆的帝国主义思想初探、霍布斯鲍姆的帝国主义思想初探122、门罗主义演变初探、门罗主义演变初探123、凯南外交思想研究、凯南外交思想研究124、美伊战争中的民族主义因素、美伊战争中的民族主义因素125、基辛格在中美缓和中的积极作用、基辛格在中美缓和中的积极作用126、威斯特伐利亚和约对于国际关系发展的开创性意义127、意大利统一过程中的民族主义研究、意大利统一过程中的民族主义研究128、兰学在日本近代史上的地位与作用、兰学在日本近代史上的地位与作用129、十九世纪拿破仑战争时期的国际关系、十九世纪拿破仑战争时期的国际关系130、美国西进运动与领土扩张、美国西进运动与领土扩张131、十九世纪七十年代以后两大帝国主义军事集团的形成132、美国内战、美西战争与日俄战争、美国内战、美西战争与日俄战争133、美国的孤立主义外交政策134、十月革命评述、十月革命评述135、德国赔款问题研究、德国赔款问题研究136、德意志法西斯国家的侵略扩张与英法美的妥协绥靖137、第二次世界大战第二战场开辟问题研究、第二次世界大战第二战场开辟问题研究138、美国对盟国的援助问题研究、美国对盟国的援助问题研究139、联合国问题研究、联合国问题研究140、资本主义阵营和社会主义阵营的形成、资本主义阵营和社会主义阵营的形成141、冷战时期的国际关系、冷战时期的国际关系142、战后初期日本的民主改革、战后初期日本的民主改革143、战后美国对外军事战略的演变、战后美国对外军事战略的演变144、苏联和东欧国家的改革、苏联和东欧国家的改革145、第三世界的兴起问题研究、第三世界的兴起问题研究146、勃列日涅夫时期的苏联对外战略问题研究、勃列日涅夫时期的苏联对外战略问题研究147、第三次科学技术革命的理论前提与社会前提、第三次科学技术革命的理论前提与社会前提148、苏联解体、德国统一与东欧剧变、苏联解体、德国统一与东欧剧变149、十月革命、十月革命150、殖民地、半殖民地民族解放运动、殖民地、半殖民地民族解放运动 151、罗斯福“新政”、罗斯福“新政”152、德、日、意法西斯专政、德、日、意法西斯专政153、第二次世界大战、第二次世界大战154、三十年代的国际关系、三十年代的国际关系155、地理大发现和商业革命对欧洲资本主义的影响、地理大发现和商业革命对欧洲资本主义的影响 156、波尔时期英国的经济政策评析、波尔时期英国的经济政策评析157、《威斯特发里亚和约》《威斯特发里亚和约》与与《维也纳会议总决定》《维也纳会议总决定》对欧洲国际关系的影响对欧洲国际关系的影响之比较之比较158、英法“七年战争”与美国独立战争、英法“七年战争”与美国独立战争159、雅各宾派恐怖政治政策与〈〈拿破轮法典〉〉出台的关系〉出台的关系 160、小企业(或小农经济)大量存在对法国工业革命的影响 167、西进运动对美国交通运输业发展的影响、西进运动对美国交通运输业发展的影响162、国家干预对德、意、日工业革命的影响、国家干预对德、意、日工业革命的影响163、俾斯麦与的国的对外政策、俾斯麦与的国的对外政策164、马尔萨斯“人口论”的科学价值、马尔萨斯“人口论”的科学价值历史学教学论165165、研究性学习的背景、起源探讨、研究性学习的背景、起源探讨、研究性学习的背景、起源探讨166166、研究性学习的方式、方法探讨、研究性学习的方式、方法探讨、研究性学习的方式、方法探讨167167、研究性学习的意义和影响、研究性学习的意义和影响、研究性学习的意义和影响168168、教师终身教育的研究、教师终身教育的研究、教师终身教育的研究169169、新时期需要什么样的中学历史教师、新时期需要什么样的中学历史教师、新时期需要什么样的中学历史教师170170、中学历史教师应该具备什么样的素质、中学历史教师应该具备什么样的素质、中学历史教师应该具备什么样的素质171171、课堂教学技能的探讨(导课、授评课、结课)、课堂教学技能的探讨(导课、授评课、结课)、课堂教学技能的探讨(导课、授评课、结课)172172、基础教改中的中学历史教学、基础教改中的中学历史教学、基础教改中的中学历史教学173173、教学方法的研究、教学方法的研究、教学方法的研究174174、做科研型的历史教师、做科研型的历史教师、做科研型的历史教师175175、、启发式教学在中学历史教学中的运用176176、关于中国素质教育问题研究、关于中国素质教育问题研究、关于中国素质教育问题研究中国古代史毕业论文选题一、总论:1、关于中国封建社会长期延续问题的研究。

关于中国古代文学论文选题

1)李白诗中的仙、侠精神。

2)论辛词的英雄情节

3)论杜诗沉郁顿挫的风格特色 4)论辛弃疾的“以文为词”

5)论韩愈的“以文为诗”。

6“清空骚雅”、“幽韵冷香”的白石词。

7)关于白居易〈新乐府的评价 8)关汉卿杂剧中的女性形象

9)韩愈的艺术风格 10)元散曲的艺术风格

11)柳宗元的寓言创作 12)<三国演义〉的艺术成就

13)唐传奇中的女性形象 14)〈水浒传的艺术成就

15)论杜牧的七言绝句 16)论归有光的散文

17)论李商隐的无题诗 18)〈牡丹亭〉的艺术成就

19)西蜀词与南唐词之比较 20)〈西游记〉的奇幼美与诙谐性

21)欧阳修词的艺术风格 22)〈金瓶梅〉人物论

23)欧阳修散文的情韵美24)“三言”“二拍中经商题材的时代特色

25)王安石后期的诗歌 26)论纳兰性德词

27)苏轼词的主导风格 28)〈桃花扇〉人物论

29)秦观词的婉约风格 30)〈聊斋志异〉的艺术特色

31)〈红楼梦〉的悲剧精神 32)论易安体

33)论陆游诗歌的爱国主题 34)〈儒林外史〉的讽刺艺术。

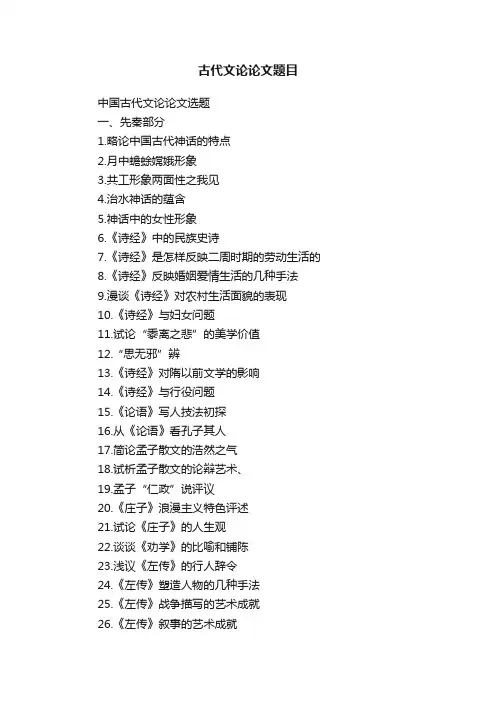

古代文论论文题目中国古代文论论文选题一、先秦部分1.略论中国古代神话的特点2.月中蟾蜍嫦娥形象3.共工形象两面性之我见4.治水神话的蕴含5.神话中的女性形象6.《诗经》中的民族史诗7.《诗经》是怎样反映二周时期的劳动生活的8.《诗经》反映婚姻爱情生活的几种手法9.漫谈《诗经》对农村生活面貌的表现10.《诗经》与妇女问题11.试论“黍离之悲”的美学价值12.“思无邪”辨13.《诗经》对隋以前文学的影响14.《诗经》与行役问题15.《论语》写人技法初探16.从《论语》看孔子其人17.简论孟子散文的浩然之气18.试析孟子散文的论辩艺术、19.孟子“仁政”说评议20.《庄子》浪漫主义特色评述21.试论《庄子》的人生观22.谈谈《劝学》的比喻和铺陈23.浅议《左传》的行人辞令24.《左传》塑造人物的几种手法25.《左传》战争描写的艺术成就26.《左传》叙事的艺术成就27.《左传》所写的女性28.《左传》所写的正面女性29.《左传》所写的反面女性30.《左传》人物传记文学成就31.从《战国策》看说话的技巧32.从《离骚》看屈原的人格33.《离骚》象征手法探微34.《离骚》兼《国风》《小雅》诗旨说35.屈赋“兮”字解36.屈赋对汉赋的影响37.中国最早的咏物诗——《橘颂》38.屈原《九歌》的浪漫主义39.屈庄浪漫主义的异同40.宋玉“悲秋”的主题与影响41.浅谈《战国策》中策士的功利思想42.荆楚文王考43.“庄周梦蝶”的悲剧内涵与哲学指归二、汉魏六朝文学44.试论贾谊的政论散文45.贾谊骚体赋对屈赋的继承与发展46.司马相如大赋的艺术特点与成就47.司马迁是怎样塑造项羽和刘邦的48.司马迁是怎样处理史实与文学手法的关系的49.从《史记》看司马迁的政治态度50.《史记》塑造正面人物的艺术方法51.司马迁笔下的反面人物52.《史记》为“无韵之《离骚》”说53.从《淮阴侯列传》看《史记》人物传记的叙事艺术54.汉乐府民歌对《国风》的继承与发展55.《古诗十九首》在中国文学史上的地位56.从汉乐府民歌看汉代的妇女问题57.汉代女性的文学创作58.汉代的宫怨文学创作59.《毛诗大序》的主要思想60.《神记》故事情节的几个特点61.《世说新语》对中古文人心态的描写62.谈谈中古时期的几篇书信体抒情散文63.三曹诗歌比较举偶64.曹丕《典论·论文》的时代意义65.曹操在建安文学中的地位66.曹操乐府诗评说67.曹操其人与其诗68.评曹植诗歌的文学价值69.曹植诗歌艺术性初探70.略论曹植的《洛神赋》71.论曹植乐府诗歌的创新性72.《西洲曲》抒情主人公情感分析73.自然、真淳、和谐——陶渊明田园诗的审美追求74.论《桃花源记》与陶渊明的归隐体验75.从陶渊明生命历程看桃花源思想的形成76.陶渊明笔下的农村生活风貌77.说陶诗的平淡与醇美78.陶诗抒情手法管窥79.从陶渊明的田园诗到谢灵运的山水诗80.隋以前骈体文的发生与发展81.以礼闲情的爱情佳作——评陶渊明的《闲情赋》82.士与仕的夹缝里——从西方心理学看魏晋风度83.钟嵘“建安风骨”的主要内容84.阮籍的身世及其《咏怀》诗85.试论左思的《咏史》诗86.论左芬的文学创作87.南朝诗歌"有句无篇"的研究88.谢灵运山水诗在中国诗歌史上的地位89.谢脁对近体诗律的探索与贡献90.《诗品》评价标准的得与失91.陆机文学思想的价值92.六朝骈文的对偶艺术93.南北朝乐府民歌之比较94.浅议鲍照乐府诗的“俊逸”特色95.“永明体”与“宫体”的承传关系96.“颇学阴何苦用心”——学习阴铿,何逊的诗97.读江淹的《恨赋》,《别赋》98.评钟嵘对鲍照,嵇康诗的评论99.学习《文心雕龙》札记X则100.刘勰论诗与儒家诗论之比较三、唐宋文学101.隋以前小说发展概况综述102.四杰对唐诗的贡献103.陈子昂在唐诗发展史上的地位104.王维心态研究105.王梵志诗歌的独特内涵106.李白与盛唐107.杜甫心态与唐代社会108.白居易诗歌理论与中唐诗歌的繁荣109.韩愈古文理论对文学思想和文学理论批评的意义110.试论李商隐爱情诗的意象111.论李贺诗的多种风格112.李商隐诗歌的社会价值113.晚唐诗扫描114.唐传奇的历史价值115.从陈廷焯,王国维的评价再看李词116.试论杨万里诗歌的俗与雅117.从《人间词话》看姜夔词118.唐传奇的文学价值119.李冶的文学创作120.薛涛的文学创作121.鱼玄机的创作122.边塞诗的成就与西北开发123.浙西词派及其词人简述124.小红低唱我吹萧——姜夔的词与音乐略探125.黄庭坚的文学思想126.黄庭坚诗歌接受阐义127.李清照词创作的社会蕴含与价值128.宋代女性创作的“悲愁”本色129.朱淑真的艺术生命130.试论宋诗中杭州民俗的描写及其表现131.严羽的诗歌理论132.论张先的慢词133.宋代的歌妓词134.“表面滑稽而骨子里沉痛”——苏轼“以游戏文字为诗”浅论135.论婉约词的风格136.论豪放词的风格137.萧观音文学创作四、元明清文学138.明代小说发展的几个理论问题139.张南庄《何典》研究140.凌蒙初与“二拍”研究141.冯梦龙与“三言”研究142.陈忱及《水浒后传》的研究143.李汝珍《镜花缘》的研究144.从潘金莲看《水浒传》的婚姻和爱情145.论《镜花缘》中的唐小山形象146.论弹词小说《再生缘》中四位女性形象之对比关系147.浅论凌蒙初《二拍》之盗贼观148.振林千树鸟,啼谷一声猿149.浅论李渔的人生观在小说中的体现150.从《杜十娘怒沉百宝箱》和《卖油郎独占花魁》看拟话本的爱情婚姻观151.试论张岱《西湖梦寻》,《陶庵梦忆》中的禅趣152.历史,虚构与《镜花缘》153.论孙悟空形象的悲剧性154.浅析《牡丹亭》中知识分子的性格特征155.《水浒传》中绰号问题浅析156.论香菱形象的文化命义157.“二尤”悲剧在《红楼梦》大悲剧中的原型意义158.一个仁慈而辛苦的救赎者一一刘姥姥形象的文化意蕴159.最小也是最大的道德劝惩者一一巧姐形象的文化意蕴160.两对位势悬然却下场略等的母女一一赵姨娘探春及凤姐巧姐漫议161.度人与救世一一疯僧与刘姥姥形象的不同意蕴162.从大观园到贾府而不是从贾府到大观园163.贾宝玉同性恋倾向诠释164.《聊斋志异》中的悍妇心理构件165.论《花月痕》166.论《聊斋志异》的传奇艺术。

中国历史论文题目一、最新中国历史论文选题参考1、气候变迁和中国历史2、中国历史文化区域研究3、论中国历史上的市镇4、中国历史题材电视剧的类型与美学精神5、用Kriging方法对中国历史气温数据插值可行性讨论6、中国历史文化村镇空间结构与相关性研究7、论中国历史上的教育家8、从美、英历史学科国家课程标准看中国历史教学新大纲9、中国历史上的蝗灾分析10、中国历史时期土地利用数据集的重建方法述评11、论中国历史上的蝗灾及其社会影响12、中国历史地名大辞典13、中国历史上生态环境之变迁14、中国历史大疫的时空分布及其规律研究15、粮食安全视角下中国历史气候变化影响与响应的过程与机理16、解释中国历史的新思维:环境史--评述伊懋可教授的新著《象之退隐:中国环境史》17、中国历史上第一次与图书馆事业有关的出洋考察18、中国历史考古学分区问题的思考19、中国历史上的民族关系与国家认同20、中国历史古城的保护与利用二、中国历史论文题目大全1、中国历史上的民族斗争与融合2、中国历史战场地域分布及其对区域发展的影响3、中国历史文化中的传统手工艺4、中国历史上移民的主要流向和分期5、自然灾害对人们行为的影响--中国历史上农民战争与中国自然灾害的关系6、中国历史文化名城名镇名村保护状况及对策7、天时、气候与中国历史(Ⅱ): "好(坏)天时"与历史上的"顺(乱)世"8、中国历史时期的森林文化及其发展9、《新史学》之后——1929年的中国历史学界10、从中国历史上四次翻译谈翻译理论的发展11、中国历史地名辞典12、中国历史时期气候变化影响及其应对的启示13、《血酬定律——中国历史中的生存游戏》14、中国历史上的散乐与百戏15、中国历史地震烈度表研究16、中国历史上的小农经济——生产与生活17、比较优势理论的有效性:基于中国历史数据的检验18、中国历史建成遗产真实性中的非物质维度——兼论整体性保护策略的可能性19、中国历史上一次可能的慢地震——1597年10月6日渤海地震20、中国历史中的妇女与性别三、热门中国历史专业论文题目推荐1、关于历史发展的连续性与统一性问题——对黑格尔曲解中国历史特点的驳论2、《集结号》:对于20世纪中国历史的凭吊3、中国历史时期气候变化研究4、近三十年来中国历史气候研究方法的进展——以文献资料为中心5、新旧之争:晚清中国历史教科书6、中国历史建筑保护实践的回顾与分析7、对中国历史文化地理研究的思考8、中国历史上的人文主义思潮9、由中国历史气候记录对季风导致唐朝灭亡说的质疑10、明清史与宋元史:史学史与社会史视角的反思——兼评《中国历史上的宋元明变迁》11、中国历史上的七大首都(中)12、《孽海花》与中国历史小说模式的现代转变13、中国历史大洪水14、中国历史:社会性别分析的一个有用的范畴15、中国历史藏书论著读本16、中国历史上的皇权和忠君观念17、论中国历史与国民意识18、中国历史人口周期性巨大波动的自然原因初探19、中国历史上死亡一万人以上的重大气候灾害的时间特征20、试论井上靖中国历史题材小说的美学特征四、关于中国历史毕业论文题目1、中国历史探空资料中的一些过失误差及偏差问题2、论中国历史文化村落的“精神空间”3、中国历史文化名镇(村)的保护和利用策略4、中国历史时期温度变化特征的新认识——纪念竺可桢《中国过去五千年温度变化初步研究》发表30周年5、统一与分裂:中国历史的启示(下)6、中国历史城市遗产的保护与合理利用7、中国历史城市遗产的保护与合理利用8、中国历史气候记录揭示的千年干湿变化和重大干旱事件9、世界及中国历史文化遗产保护的历程10、世界及中国历史文化遗产保护的历程11、气候变化与中国历史上人口的几次大起大落12、天时、气候与中国历史(Ⅰ):太阳黑子周长与中国气候13、中国历史上的基本经济区与水利事业的发展14、中国历史地名大辞典15、历史文化村镇评价指标体系的再研究——以第二批中国历史文化名镇(名村)为例16、中国历史大疫的时空分布及其规律研究17、血酬定律:中国历史中的生存游戏18、赫逊河畔谈中国历史19、中国历史文献中的高分辨古气候记录20、中国历史上森林破坏对水旱灾害的影响——试论森林的气候和水文效应五、比较好写的中国历史论文题目1、中国历史和人民为什么选择马克思主义——"中国近现代史纲要"专题讲授体会2、中国历史: 晚清民国卷3、中国历史水灾案例数据库的建立及相关问题探讨4、重新评价中国历史上的小农经济5、中国历史上封建社会的结构:一个超稳定系统6、中国历史建筑保护科学体系的建立与方法论研究7、中国历史大地震的矩震级8、环境营造:中国历史上人类活动对全球变化的贡献9、中国历史蝗灾动态的社会影响及生态环境意义10、中国历史藏书论著读本11、中国历史时期冬半年气候冷暖变迁12、中国历史上的蝗灾及治蝗13、中国历史小说的艺术流变14、东晋南朝的守国形势——兼说中国历史上的南北对立15、中国历史之中的连续和变革与中国现当代民族主义16、论中国历史上反对“与民争利”的思想17、对20世纪中国历史的消解与重构--评刘醒龙长篇小说《圣天门口》18、中国历史上的宇宙理论19、中国历史时期植物与动物变迁研究 20、关于中国历史上疆域问题的几点认识。

历史毕业论文选题

历史毕业论文选题:汉代女性的社会地位和影响

选题理由:汉代是中国历史上一个重要的朝代,也是中国封建社会的真正开端。

在这个时期,封建制度得到进一步巩固和发展,社会地位的分化更加明显。

而在这个时期,汉代女性的社会地位和影响也有了一些变化,值得我们进一步研究。

论文内容和结构安排:首先,我将介绍汉代女性的家庭地位和教育程度。

汉代家族制度的兴盛使得女性在家庭中的地位得到一定提升,她们有机会接受一定程度的教育。

其次,我将探讨汉代女性在政治上的影响。

虽然女性的政治地位有限,但是在某些特殊情况下,她们也能发挥一定的影响力。

然后,我将讨论汉代女性的经济地位和产业活动。

女性在农业、手工业和商业中都有一定的参与度,并对当时社会经济产生一定影响。

最后,我将总结汉代女性的社会地位和影响,并探讨其对后世的影响。

研究方法和资料来源:本论文将采用历史学研究方法,主要通过对汉代相关史料的搜集、整理和分析来进行论证。

主要的资料来源包括《汉书》、《史记》等正史文献,以及出土文物、考古学和民俗学等学科的研究成果。

预期成果和意义:通过对汉代女性的社会地位和影响的研究,我们可以更加全面地了解汉代社会的性别角色与权力结构,对于理解封建社会的形成和发展具有重要意义。

同时,可以为当代社会推动性别平等和女性权益的发展提供借鉴和启示。

选择这个选题主要是因为汉代是中国历史上一个较长且重要的朝代,而对于汉代女性的研究相对较少,有待深入探讨。

此外,对于性别和社会地位的研究也是当代历史学中的重要热点议题,这个选题既符合历史学研究的方向,也具有一定的现实意义。

文学作品鉴赏(中国古典)论文题目及要求一、建议选题1. 《诗经》作品的重章叠唱的艺术形式分析。

2. 《秦晋殽之战》战争叙事的特点及人物形象分析。

3. 《逍遥游》的主旨及艺术风格。

4. 《离骚》所展现的诗人形象及艺术上的浪漫特征。

5. 《史记·项羽本纪》中项羽的形象及司马迁的写作艺术。

6. 李白《蜀道难》的艺术表现特点。

7. 杜甫《自奉先县咏怀五百字》沉郁顿挫的艺术特色。

8. 韩愈《进学解》语言上的特点。

9. 李商隐《锦瑟》的艺术表现特点。

10. 欧阳修《祭石曼卿文》对比和悬想的艺术特点。

11. 柳永《雨霖铃》词点染、铺叙的特点。

12. 苏轼《水调歌头》的思想内涵。

13. 李清照《声声慢》的艺术特点。

14. 辛弃疾《摸鱼儿》比兴手法的运用。

15. 《窦娥冤》第三折的艺术表现特点。

16. 《西厢记》第四本第三折曲词优美隽永的特点。

17. 《三国演义》(三顾茅庐)写人的手法。

18. 《水浒传》(风雪山神庙)中风雪描写的艺术效果。

19. 《牡丹亭》第十出《惊梦》中的杜丽娘形象分析。

20. 《婴宁》中婴宁的性格特点。

21. 《桃花扇》(余韵)三个人物三段唱词表达的思想感情。

22. 《红楼梦》(抄捡大观园)中晴雯、探春、迎春等人的性格特征。

二、要求:1,字数不少于1000字。

2,引用他人观点、数据、资料不超过文章内容的20%,不得抄袭、剽窃他人作品。

3,言之有物,条理清晰,逻辑分明。

4,文从字顺,重点突出。

5,班级、姓名、学号写在第一页题目之下。

6,论文提交时间:第16周课堂上提交,提交时签字确认,其他时间提交无效。

三、评分标准:1、90分以上:A内容:中心突出、见解深刻B语言:行文流畅、语言准确C篇章:结构谨严、层次明晰2、80-90分:A内容:中心明确、内容充实B语言:文从字顺、语言基本准确C篇章:结构完整、层次分明3、70-80分:A内容:中心明确、内容尚充实B语言:语言通顺、有个别病句C篇章:结构完整、层次清楚4、60-70分:A内容:中心不明确、内容空泛B语言:语言不通顺、病句较多C篇章:结构不完整、层次不清5、60分以下:A内容:文不对题、内容贫乏B语言:文理不通C篇章:结构层次混乱。

中国历史论文题目1. 从中华文明到中国历史:演变与转变2. 夏商周三代:中国古代历史的开端3. 春秋战国时期:分裂与统一的兴衰4. 秦汉帝国:统一和中央集权的建立5. 魏晋南北朝时期:政治动荡与文化繁荣6. 唐宋时期:国力强盛与文化辉煌的时代7. 元明清王朝:外来政权对中国历史的影响8. 中国近现代史:改革开放与现代化建设9. 中国历史的发展与未来展望10. 儒家、道家、法家与中国古代政治制度的形成对中国历史进行研究不仅可以帮助我们了解过去的事件和演变,更能够为我们理解中国当下的社会、政治和文化状况提供重要的参考和指导。

从古代的封建王朝到现代的社会主义国家,中国历史经历了许多变革和转变。

每一个历史时期都有其独特的特点和影响,对中国的发展产生着深远的影响。

中国历史的研究不仅限于政治和军事方面,还包括经济、社会、文化、宗教等多个方面。

对于每一个历史阶段,我们可以深入挖掘其中的经济发展、社会结构、文化传承等内容,以了解当时的生活方式、价值观念和社会秩序。

同时,还可以从历史中发现那些对当今社会产生影响的元素和因素,为我们理解当下中国社会提供更加清晰的认识。

总的来说,中国历史的研究有助于我们更好地把握国家发展的脉络和规律,更好地了解当下的社会现实和文化传统。

仅凭对历史的了解和分析,我们才能更好地面对当下的挑战和问题,更好地推进国家发展的进程。

很多历史学者和研究人员认为,中国的历史是一个连续不断的过程,各个时期相互联系、相互影响。

历史上中国曾经有过鼎盛时期,也经历过分裂和动荡,但中国人民通过长期不懈的努力和智慧,始终保持着对自己历史和传统的珍视和传承。

中国历史的研究不仅有助于我们了解中国自身,也为世界历史提供了丰富的素材和案例。

中国的科技、文化、经济等方面在历史上曾经达到了世界领先水平,对世界的发展产生过深远的影响。

同时,中国作为世界上历史最悠久的文明之一,其在思想、哲学、宗教等方面也有着独特的贡献和魅力。

1、试论《诗经》中的婚恋诗2、试论《诗经》中的战争徭役诗3、试论《诗经》中的政治讽刺诗4、《诗经》宴飨诗与礼乐文化精神研究5、《诗经》意象论6、《诗经》抒情手段论7、论楚辞的来源及其文体特征8、试论《离骚》抒情主人公形象9、试论屈原香草美人似的比兴手法对后世文学的影响10、论汉人评屈11、论班固评屈12、论刘勰评屈13、两汉骚体文学创作略论14、魏晋南北朝骚体文学创作略论15、论《左传》对中国古典小说的影响16、《左传》行人辞令研究17、《左传》、《战国策》行人辞令比较研究18、论《庄子》中的畸人形象的描写及其思想蕴涵19、《庄子》寓言探略20、汉楚歌略论21、汉魏六朝书信体散文研究22、汉初政论散文研究23、梁园文人群体的辞赋创作考论24、汉武帝时期辞赋考论25、论司马相如赋的现实政治企向26、论《史记》中下层人物的描写27、论《史记》的叙事艺术28、论汉乐府诗的艺术成就29、南北朝乐府民歌艺术风格比较30、论《古诗十九首》中的人生思考和抒情技巧31、论邺下文人的游宴活动与游宴诗创作32、论曹植诗歌的整体风格33、正始文学与建安文学异同论34、论魏晋隐逸之风与魏晋文学35、阮籍咏怀诗略论36、左思咏史诗略论37、试论陶渊明的人格和诗风38、陶渊明与谢灵运诗歌比较研究39、试论陶渊明田园诗的艺术风格40、浅谈陶渊明的出仕与归隐41、试论陶渊明诗歌中的鸟、酒和菊等意象42、谢灵运山水诗略论43、南朝宫体诗略论44、试论《世说新语》刻画人物45、唐前女性作家诗文创作论略46、略论《诗经》中的民俗描写47、“风”“雅”“颂”研究综述48、孔子“删诗”说检讨49、《论语》文学性检讨50、“女娲”故事流变探略51、中国洪水神话考论51、试论《山海经》的文学特色52、浅论《史记》的游侠精神53、论乌江流域民歌的思想内容和艺术价值54、论乌江流域竹枝词的思想内容和艺术价值55、论乌江流域古代贬谪文人的诗歌创作56、论乌江流域民间故事的思想内容和艺术价值57、乌江流域历代碑刻文学艺术价值略论58、论王维山水诗田园的诗情与画意的交融59、论李白诗歌与道家精神的关系60、杜甫夔州行迹及诗歌创作考论61、负重生活下的自我寻求——从杜甫诗歌看其性格62、杜甫成都诗与夔州诗的差异比较63、试论李清照的词学观及其创作64、浅谈苏辛词风之异同65、论苏轼的出世和入世66、论高适诗歌深沉悲凉的风格特色及其成因67、试论杜诗中的“哭”字诗68、试探陆游的“梅”情结69、从乌台诗案探苏轼政治悲剧的根源70、论李商隐爱情诗中的朦胧意境71、李白、王昌龄七言绝句比较72、论李白诗歌中的英雄主义精神73、李白、李贺浪漫主义诗歌比较研究74、论李白诗歌的现实主义因素75、论李白的咏侠诗76、李白、苏轼的人生态度和诗风比较77、李白和杜甫对诗歌创作的贡献与影响比较研究78、李白诗歌中的自我形象及其演变79、李白浪漫主义诗风探源80、论尚侠思想对李白诗歌的影响81、杜甫夔州时期的诗歌创作及其审美观照82、论杜甫咏怀咏史诗的超前意识和批判精神83、论杜甫人文精神的构成要素84、论杜甫的律师成就85、论白居易的闲适精神及其思想根源86、论李商隐咏史诗对杜甫咏史诗的突破创新87、论李商隐爱情诗中的缺失性体验88、杜牧、李商隐咏史诗比较89、论李商隐诗歌创作中的内转倾向90、论宋元时期的李商隐研究91、论李贺诗歌的神秘美及其成因92、论禅修队苏轼词境的影响93、论宋元明清时期黄庭坚诗歌的传播94、苏轼、黄庭坚诗歌艺术特征比较95、论黄庭坚诗歌对杜甫诗歌的继承与创新96、论通俗小说的历史发展轨迹97、论《金瓶梅》中的民俗描写98、论李贽对明后期文学创作的影响99、元代少数民族作家研究100、论元杂剧中的悲剧101、论《聊斋志异》中的华妖狐魅形象102、论元杂剧中的水浒杂剧103、论《西游记》的游戏笔墨104、论近代改良主义文学的创作特征105、论《儒林外史》对八股制艺弊端的反思106、论《红楼梦》的悲剧意义107、论明清传奇的曲词艺术108、论《红楼梦》玉石崇拜的文化心理109、论孙悟空的孝义110、论《红楼梦》中诗歌之功能111、《牡丹亭》的人文主义精神探析112、论李贽思想对晚清小说世俗化倾向的影响113、对生命的漠视——试论水浒传〉叙述的暴力化倾向114、《莺莺传》主题嬗变浅议115、论关羽艺术形象的悲剧色彩116、试论《金瓶梅》的文学史地位117、西蜀词与南唐词艺术特色比较研究118、论春秋笔法的内涵与外延119、庄子《逍遥游》本义考120、论春秋战国时代行人在先秦文学发展中的作用121、唐代咏侠(或僧,或道)诗创作论122、初唐宫体诗与南朝宫体诗异同论123、陈子昂文学史地位浅论124、李白歌形体诗艺术成就浅论125、李白咏月诗浅论126、白居易闲适诗浅论127、韩愈文学主张得失论128、晚唐咏史诗浅论129、白居易《长恨歌》多重意蕴浅探130、浅谈杜甫对李商隐诗歌创作的影响杜甫咏史怀古诗研究。

223条中国古代史专业论文题目选题参考中国古代史专业是培养从事魏晋南北朝史、宋史、中国政治制度史、中外关系史研究的专门人才。

本文就以中国古代史为例提供优秀论文题目200余个,其中包含了原始社会、奴隶社会与封建社会等专业。

希望各位需求者能够学以致用!1、民间借贷中的暴力冲突:清代债务命案研究2、“冠带荣身”与明代国家动员——以正统至天顺年间赈灾助饷为中心3、皇帝“私”礼与国家公制:“开元后礼”的分期及流变4、全新世以来浙江地区史前文化对环境变化的响应5、先秦社会最高权力的变迁及其影响因素6、出土文献与先秦自然宇宙观重审7、18世纪中国南北方市场整合程度的比较——利用清代粮价数据的研究8、逐鹿或天命:汉人眼中的秦亡汉兴9、明清时期嘉陵江流域水旱灾害时空分布特征10、秦汉帝国扩张的制约因素及突破口11、金朝初叶的国都问题——从部族体制向帝制王朝转型中的特殊政治生态12、清代耕地数据恢复重建方法与实证研究13、科技考古视野下的商王朝锡料来源与“金道锡行”14、南宋朝廷与四川地区的文书传递15、秦军功爵制的经济学分析——兼论秦军功爵制功效何以远超六国16、明清时期浙江沿海自然灾害的时空分异特征17、清代司法检验制度中的洗冤与检骨18、汉武帝晚年政治取向与司马光的重构19、唐国史中的史实遮蔽与形象建构——以玄宗先天二年政变书写为中心20、唐宋州县治理的本土经验:从宋代司法职业化的趋向说起21、建构“海上丝绸之路”的历史经验与战略思考22、论西周时期的“南国”23、松散等级体系下的合法性崛起——春秋时期“尊王”争霸策略分析24、明代庶吉士群体构成及其特点25、中国唐律研究三十年26、“山人”与晚明政局27、土地改革、阶层流动性与官僚制度转型:来自唐代中国的证据28、祖先与神明之间——清代绩溪司马墓“盗砍案”的历史民族志29、泾渭清浊:乾隆朝的考察辨析及其功用意义30、寻找最初的“仁”对先秦“仁”观念形成过程的文化考察31、乡绅之治与国家权力——以明清时期中国乡村社会为背景32、异地高考的历史参照:清代异地科举考试政策探论33、近十年明清宗族研究综述34、水上交通与商代文明35、秦汉律所见“质钱”考辨36、渔采狩猎与秦汉北方民众生计——兼论以农立国传统的形成与农民的普遍化37、元代汉人受蒙古文化影响考述38、清代慈善组织中的国家与社会39、《唐律》中的量刑制度及其历史贡献40、明清北京休闲空间格局研究41、《从混沌到秩序:中国上古地理思想史述论》述评42、西夏汉文“南边榷场使文书”再研究43、分水之争:公共资源与乡土社会的权力和象征——以明清山西汾水流域的若干案例为中心44、灌溉、环境与水利共同体——基于清代关中中部的分析45、元和明前期南北差异的博弈与整合发展46、先秦国家间政治思想的异同及其启示47、从乡豪历史到士人记忆——由黄佐《自叙先世行状》看明代地方势力的转变48、从中央与地方关系互动看宋代基层社会演变49、西汉末年的国家祭祀改革50、“界外”:中国乡村“空心化”的反向运动51、曹操与原始道教52、从墓地、族谱到祠堂:明清山东栖霞宗族凝聚纽带的变迁53、“五德终始”说之终结——兼论宋代以降传统政治文化的嬗变54、国家认同:清史研究的新视角55、明清江南基层区划的传统与市镇变迁——以苏州地区为中心的考察56、清华简《系年》与两周之际史事的重构57、北宋时期疫灾地理研究58、清代满人的“中国认同”59、汉成帝元延三年侯国地理分布研究60、里耶“户籍简”与战国末期的基层社会61、从清代新疆屯垦政策角度谈屯田与生态环境的关系——以天山北路东部屯垦为中心62、清中叶以降浙南乡村家族人口与家族经济63、经营地方:明清之际的济宁士绅社会64、朝堂之外:北宋东京士人走访与雅集65、《郑芝龙航海图》考——牛津大学博德利图书馆藏《雪尔登中国地图》名实辩66、秦汉国家统治机构中的“司空”67、唐代乡村基层组织及其演变68、两宋政治地理格局比较研究69、夏朝前夕洪水发生的可能性及大禹治水真相70、宗族、市场、盗寇与蛋民——明以后珠江三角洲的族群与社会71、“五等爵”制与殷周贵族政治体系72、明代解元考中进士的比例、年龄与空间分布73、明代青花瓷的展开:以时空为视点74、论唐代佛教的世俗化及对女性婚姻家庭观的影响75、宋代主流意识支配下的战争观76、清末“庙产兴学”与乡村权势的转移——以巴县为中心77、“主仆名分”与宋代奴婢的法律地位——唐宋变革时期阶级结构研究之一78、大清刑律草案签注考论79、清代讼师贪利形象的多重建构80、清代陕蒙交界地区的土地开垦过程81、清代江南的卫生观念与行为及其近代变迁初探——以环境和用水卫生为中心82、清朝皇帝的中国观83、红夷大炮与皇太极创立的八旗汉军84、实力、观念与不对称关系的稳定性——以明清时期的中朝关系为例85、明代通货问题研究——对明代货币经济规模和结构的初步估计86、十七世纪西方耶稣会士眼中的北京——以利玛窦、安文思、李明为中心的讨论87、“天下观”的逻辑起点与历史生成88、鼎革与变迁:明清之际江南士人行为方式的转向89、杭州旗人和他们的汉人邻居:一个清代城市中民族关系的个案90、春秋官制与《周礼》比较研究——《周礼》成书年代再探讨91、二十世纪清代灾荒史研究述评92、北魏初期的爵本位社会及其历史书写——以《魏书·官氏志》为中心93、唐宋时期科举制度的变革与社会结构之演变94、“传奉官”与明成化时代95、南宋移民与临安文化96、南宋临安的娱乐市场97、重返“古苗疆走廊”——西南地区、民族研究与文化产业发展新视阈98、单名与双名:汉晋南方人名的变迁及其意义99、章学诚的“经世”观与清初“大一统”意识形态的建构100、唐代寡居妇女的生活世界101、春秋战国时期外交思想流派102、唐代兵制的演变与中古社会变迁103、汉代三老:“非吏而得与吏比”的地方社会领袖104、月令与秦汉政治再探讨——兼论月令源流105、官制、语言与司法——清代刑部满汉官权力之消长106、耶律阿保机建国方略考——兼论非汉族政权之汉化命题107、空间与秩序:明清以来鄂东南地区的村落、祠堂与家族社会108、论拓跋鲜卑之得名109、清代滇铜京运路线考释110、明代白银货币化:中国与世界连接的新视角111、内结与外结:清代司法场域的权力游戏112、清代宗教与国家关系简论113、从军事城堡到塞北都会——1429—1929年张家口城市性质的嬗变114、朝贡、礼仪与衣冠——从乾隆五十五年安南国王热河祝寿及请改易服色说起115、魏晋南北朝时期疫灾时空分布规律研究116、宋辽金元建制城市的出现与城市体系的形成117、出土文字资料与五帝新证118、明代地域商帮兴起的社会背景119、清代科举八股文的衡文标准120、中国外交的起源——试论春秋时期周王室和诸侯国的性质121、也论先秦时代的司寇122、民国历史教科书中的民族认同与政治认同123、《里耶秦简》(壹)所见秦代县乡机构设置问题蠡测124、宋代妇女奁产所有权探析及其意义125、清朝《状式条例》研究126、“禅让”与“起元”:魏晋南北朝的王朝更替与国史书写127、秦汉时期的“夜作”128、汉代女性的工作129、普遍授田制的终结与私有地权的形成——张家山汉简与秦简比较研究之一130、明代科举各级考试的规模及其录取率131、秦汉法典体系的演变132、唐代家庭形态的复合型特征133、八股之外:明清江南的教育及其对经济的影响134、明清易代与明遗民的心理氛围135、明代都司卫所制度与军管型政区136、现代性抑或中国性历法在明末以来的法律命运137、宋代图经与九域图志:从资料到系统知识138、《唐律疏议》中的“及”字例析——传统中国的立法技术一瞥139、明清时期“闭关锁国”问题赘述140、论清代边疆问题与国家“大一统141、田啬夫、田典考释——对秦及汉初设置两套基层管理机构的一点思考142、改革开放以来宋史研究若干热点问题述评143、东汉的豪族与吏治144、鸦片战争前在华西人与对华战争舆论的形成145、两个南北朝与中古以来的历史发展线索146、宋代籍帐制度探析——以户口统计为中心147、二十世纪以来明代科举研究述评148、对清代朝贡体制地位的再认识149、从幕府到职官:清季外官制改革中的幕职分科治事150、何谓“唐宋变革”151、宋代“中国”意识的凸显——关于近世民族主义思想的一个远源152、北魏直勤考153、疾病与唐蕃战争154、日本史学界的明清“绅士论”155、“皇帝与士大夫共治天下”试析——北宋政治架构探微156、盛世叩阍:清前期的皇权政治与诉讼实践157、聚落形态与社会转型:明清之际韩江流域地方动乱之历史影响158、十五至十六世纪江南粮长的动向与高乡市镇的兴起159、明清时期徽州宗族祠堂的控制功能160、明代科举的发展特征与启示161、明清科举制的社会整合功能以社会流动为视角162、讼师对法秩序的冲击与清朝严治讼师立法163、唐代地方祠祀的分层与运作——以生祠与城隍神为中心164、明代毛乌素沙地变迁及其与周边地区垦殖的关系165、两汉时期气候状况的历史学再考察166、鼠疫流行与华北社会的变迁167、唐代的请托及其法律治理困境168、清代城市水环境问题探析:兼论相关史料的解读与运用169、明代官员久任法研究170、明清中国水利社会史研究的理论视野171、周代天命观念的发展与嬗变172、唐代石堡城、赤岭位置及唐蕃古道再考173、明代外交观念的演进——明太祖诏令文书所见之天下国家观174、改革开放以来唐史研究若干热点问题述评175、北魏境内胡族政策初探——从《大代持节豳州刺史山公寺碑》说起176、政府能力和万历年间的民变发展177、区域社会史视野下的明清泽潞商人178、清代汉水上游的水资源环境与社会变迁179、二十世纪魏晋南北朝史研究180、“汉家”神化看两汉之际的天命竞夺181、明清南京内河水环境及其治理182、越南使臣与清代中越宗藩秩序183、从《罗让碑》看唐末魏博的政治与社会184、清代归化城土默特地区的土地开发与村落形成185、超越“汉化论”与“满洲特性论”:清史研究能否走出第三条道路186、西周时期“里”的性质187、清代文字狱研究述评188、永王璘案真相——并释李白《永王东巡歌十一首》189、试论唐代长安佛教寺院的等级问题190、清代北方农田水利史研究综述191、试论金人的“中国观”192、清末地方官员学堂教育述论——以课吏馆和法政学堂为中心193、宋人生活水平及币值考察194、汉武帝“广关”与西汉前期地域控制的变迁195、秦汉时期南岭交通的开发与南北交流196、“利及邻封”——明清豫北的灌溉水利开发和县际关系197、雍正王朝在贵州的开发对贵州石漠化的影响198、剃发·蓄发·剪发——清代辫发的身体政治史研究199、汉代的流言与讹言200、秦汉时期气候变迁的历史学考察201、从“亲眷申冤”到“刑及妻孥”:论唐代刑事诉讼中的女性202、碑传与史传:上官婉儿的生平与形象203、唐代判词中的实判——兼与拟判比较204、涌动的东亚——明清易代时期东亚政治行为体的身份认同205、明代中后期士风异动与士人社会责任的缺失206、明代山西北部聚落变迁207、宋代“田制不立”、“不抑兼并”说驳议208、元代多族士人网络中的师生关系209、明清诉讼:官方的态度与民间的策略210、春秋战国的“立公灭私”观念与社会整合211、二十世纪的中国秦汉史研究212、土司制度基本概念辨析213、明代太仓州的设置214、京房的《易》阴阳灾异论215、试论清朝前期封贡体系的基本特征216、利玛窦研究三十年217、谁主沉浮:农牧交错带城址与环境的解读——基于明代延绥长城诸边堡的考察218、“立家之道,闺室为重”——论唐代家庭生活中的夫妻关系219、清代文字狱的整体状况与清人的载述220、政治选择与宋代文官士大夫的政治角色——以宋朝治国方略及处理文武关系方面探究为中心221、春秋战国乡里社会的变化与国家基层权力的建立222、两汉童蒙教育223、秦汉里制与基层社会结构。

.

中国古代史毕业论文选题

一、总论:

1、关于中国封建社会长期延续问题的研究。

中国传统政治体制与封建社会的长期延续。

中国古代经济结构与封建社会的长期延续。

中国体统文化意识与封建社会的长期延续。

2、关于资本主义萌牙的研究。

3、关于中国古代社会商品经济发展原因与性质的研究。

4、关于中国古代社会商品经济特点与水平的研究。

5、关于个体小农经济与中国古代社会性质的研究。

6、中国古代社会经济结构研究

7、历史时期北方地区生态环境的变迁及其成因。

8、历史时期南方地区生态环境的变迁及其成因。

9、关于重农抑商政策的研究。

10、地主阶层与中国体统政治研究。

二、先秦秦汉时期时期

1、西周政治思想述评

2、商周文化的变革

3、战国秦汉时期的经济区域。

4、商品经济与战国秦汉社会变迁。

5、秦、汉重农抑商政策比较研究。

6、西汉经济政策述评。

7、察举、征辟制与两汉社会

8、豪族与两汉社会。

9、东汉的士人群体及其风尚。

10、两汉土地制度研究。

11、秦汉时期的移民问题12、汉代儒学的发展及其影响。

13、两汉经学研究。

14、汉代豪强地主与汉代社会15、汉代世家势力的形成与影响。

16、两汉的农业生产技术17、秦统一的文化因素18、秦统一的历史地理条件19、秦统一的历史意义20、汉初儒学的发展与独尊儒术21、汉代豪强地主的发展及其历史影响22、东汉世家势力的形成及其历史影响23、汉代的经济、社会与政治24、《史记》与汉代学术

25、东汉清议与玄学

两汉的乡村社会

西汉的社会经济与政治

豪强地主与两汉社会变迁

豪强地主两汉中央集权政治

三、魏晋南北朝隋唐五代时期:

1、门阀政治形成的原因。

2、门阀士族与魏晋文化的发展。

3、门阀士族与魏晋隋唐社会

4、门阀士族衰落的原因及其社会影响。

6、田庄经济与汉魏社会

7、玄学与门阀世族

8、六朝时期江南经济的开发与经济重心的转移。

9、南北朝时期的道教与佛教10、府兵制与关陇集团。

11、商品经济与唐宋社会变迁。

12、唐宋时期商品经济的发展及其历史影响。

13、科举制度与唐宋社会。

14、唐宋时期的经济政策与社会经济。

15、汉、唐外交方针之比较研究。

16、隋唐地方权力研究。

17、地方行政体制与魏晋南北朝的长期分裂。

.

18、门阀集团与隋唐政治。

19、唐宋时期的城市和城市经济。

20、唐代的农业技术21、古文运动与儒学的复兴。

22、佛教与唐宋文化。

24、道教与唐宋文化。

25、玄学与魏晋风度26、孝文改制与北魏的灭亡

27、唐以前的国家、社会与水利28、秦汉隋唐的地方行政与社会控制。

29、汉唐时期的陕西。

30、汉唐时期的乡村社会。

四、宋元明清时期:

1、宋代的城市经济

2、宋代商品经济的发展及影响

3、宋代科学文化的繁荣及其原因。

4、两宋时期的农业经济及技术

5、科举制与宋代社会

6、元代文化政策研究。

7、行省制与元代的地方发展。

8、明朝经济政策及其历史影响。

9、朱元璋与明初政治。

10、明清流民与山区开发。

11、明清时期的商品经济与资本主义萌芽问题。

12、清代边疆地区的开发。

13、宋以后的国家、社会与水利。

14、宋明清的地方行政与社会控制。

15、士大夫阶层与宋明社会研究。

16、科技与唐宋社会、文化。

18、宋明时期的陕西。

19、宋明时期的乡村社会。

宋代的社会结构

宋代的经济关系与生产关系

.。