生物化学实验原理和步骤

- 格式:ppt

- 大小:1.93 MB

- 文档页数:30

实验一蛋白质及氨基酸的颜色反应一、目的意义1、学习几种鉴定氨基酸与蛋白质的一般方法及其原理。

2、学习和了解一些鉴定蛋白质的特殊颜色反应及其原理。

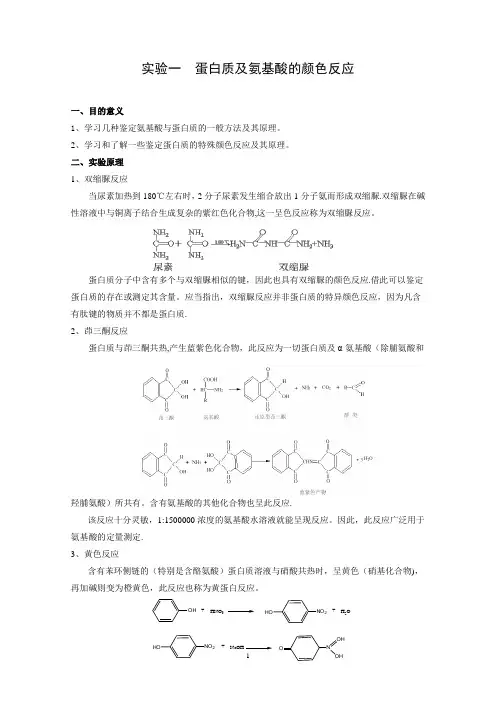

二、实验原理1、双缩脲反应当尿素加热到180℃左右时,2分子尿素发生缩合放出1分子氨而形成双缩脲.双缩脲在碱性溶液中与铜离子结合生成复杂的紫红色化合物,这一呈色反应称为双缩脲反应。

蛋白质分子中含有多个与双缩脲相似的键,因此也具有双缩脲的颜色反应.借此可以鉴定蛋白质的存在或测定其含量。

应当指出,双缩脲反应并非蛋白质的特异颜色反应,因为凡含有肽键的物质并不都是蛋白质.2、茚三酮反应蛋白质与茚三酮共热,产生蓝紫色化合物,此反应为一切蛋白质及α-氨基酸(除脯氨酸和羟脯氨酸)所共有。

含有氨基酸的其他化合物也呈此反应.该反应十分灵敏,1:1500000浓度的氨基酸水溶液就能呈现反应。

因此,此反应广泛用于氨基酸的定量测定.3、黄色反应含有苯环侧链的(特别是含酪氨酸)蛋白质溶液与硝酸共热时,呈黄色(硝基化合物),再加碱则变为橙黄色,此反应也称为黄蛋白反应。

OH+HNO3HO NO2+H2OHO NO2+O NOH三、仪器与试剂1、试剂(1) 蛋白质溶液:取10mL鸡蛋清,用蒸馏水稀释至100mL,搅拌均匀后用纱布过滤得上清液。

(2) 0。

3%色氨酸溶液、0。

3%酪氨酸溶液、0。

3%脯氨酸溶液、0。

5%甘氨酸溶液、0.5%苯酚溶液。

(3) 0.1%茚三酮-乙醇溶液:称取0。

1g茚三酮,溶于100mL 95%乙醇。

(4) 10%NaOH溶液、1%硫酸铜溶液、尿素、浓硝酸.2、仪器:试管及试管夹、酒精灯。

四、操作方法1、双缩脲反应(1) 取一支干燥试管,加入少量尿素,用微火加热使之熔化,待熔化的尿素开始变硬时停止加热。

此时,尿素已缩合为双缩脲并放出氨气(可由气味辨别).待试管冷却,加入约1mL10%NaOH溶液,振荡使其溶解,再加入1滴1%硫酸铜溶液。

混匀后观察出现的粉红色. (2)另取1支试管,加入1mL蛋白质溶液,再加入2mL 10%NaOH溶液摇匀,然后再加入2滴1%的硫酸铜溶液。

生物化学与基础分子生物学实验本实验旨在增进学生对于生物化学与基础分子生物学知识的理解,同时也希望借此机会增强学生的实验动手能力和实验数据分析能力。

本实验主要分为两部分,第一部分是生物化学实验,主要包括蛋白质的提取、纯化和酶促反应的研究。

第二部分是基础分子生物学实验,主要涉及DNA的提取、PCR扩增和凝胶电泳检测等。

一、生物化学实验1. 蛋白质的提取蛋白质的提取是研究蛋白质功能和结构的基础。

常用的蛋白质提取方法有机械破碎法、化学破碎法和生物学破碎法等。

本实验以细胞生物学破碎法为主要方法,即利用超声波或手工研磨等方法将细胞破碎。

其中,手工研磨可以选择石英砂或三氧化二铬等研磨介质。

破碎过程中需加入适量浓度等渗液和抑制剂,以防止蛋白质的降解和氧化。

2. 蛋白质的纯化蛋白质的纯化是进一步研究蛋白质结构和功能的关键。

常用的蛋白质纯化方法包括离子交换、凝胶过滤、透析、亲和层析和电泳等方法。

本实验以离子交换和凝胶过滤为主要方法。

其中,离子交换可利用正离子交换和负离子交换两种模式进行,考虑到蛋白质电荷状态的不同以及离子交换树脂的不同选择,从而使得目标蛋白质与其它蛋白质的区分度大大增加。

凝胶过滤则利用凝胶的孔径大小进行分离纯化。

3. 酶促反应的研究酶促反应是生物化学研究的重要组成部分,可以研究酶的特性、动力学以及酶对于特定底物和抑制剂的亲和性等。

本实验选择酶促细胞色素C氧化为模型反应。

反应中需要考虑诸多因素,如温度、pH、反应时间等,同时还需考虑反应体系中酶、底物和抑制剂的摩尔比例关系。

二、基础分子生物学实验1. DNA的提取DNA的提取是基础分子生物学实验的关键步骤,其目的是提高纯度和量。

常用的DNA提取方法有化学法、机械法、热平衡法和离心法等。

本实验以盐酸摇法为主要方法进行DNA的提取。

其中将细胞经过适当处理后加入盐酸和β-己糖苷酯,在恒温和摇动条件下分离得到DNA。

2. PCR扩增PCR是分子生物学中的核心技术之一,是一种复合酶链反应。

生物化学实验原理和方法

生物化学实验是研究生物体内化学反应的实验方法,主要用于研究生物体内分子结构、代谢途径、蛋白质结构和功能等方面的问题。

生物化学实验的基本原理是利用生物体内的生物分子(如蛋白质、核酸、酶等)进行化学反应或与其他物质相互作用,从而检测、分离或定量这些分子。

生物化学实验主要包括以下几个方面的原则和方法:

1. 分离与纯化:将某一特定生物分子从其他组分中分离出来,获得纯净的样品。

常用方法包括离心、电泳、柱层析、过滤等。

2. 分析与测定:对生物分子的含量、结构和性质进行定量或定性的研究。

常用方法包括分光光度法、荧光法、比色法、拉曼光谱等。

3. 酶反应:酶是生物体内催化生物化学反应的一类蛋白质,其活性与底物浓度、温度、pH值等因素有关。

通过测定底物转化率来研究酶的活性。

常见的酶反应方法有酶解反应、酶促进反应等。

4. 蛋白质分析:蛋白质是生物体内最为重要的分子之一,可以通过电泳、质谱、Western blot等方法进行分析,从而了解蛋白质的结构、含量和功能。

5. 核酸分析:核酸是生物体内遗传信息的主要载体,可以通过PCR、凝胶电泳、

Southern blot等方法进行分析,用于检测基因的突变、限制性片段长度多态性等。

以上是一些常用的生物化学实验原理和方法,实际的生物化学实验会根据具体的研究目的和问题而选择适合的方法和技术。

WB实验原理WB实验(Western Blot)是一种常用的生物化学实验技术,用于检测和识别蛋白质。

本文将介绍WB实验的基本原理和步骤,以及其在科研和临床应用中的重要性。

一、WB实验的原理WB实验是通过将复杂的混合物中的蛋白质分离、电泳、转移和检测,来研究特定蛋白质的存在与表达水平。

其原理主要包括以下几个步骤:1. 蛋白质提取与电泳分离:首先,需要从细胞或组织中提取目标蛋白质。

常用的方法包括细胞裂解、超声破碎等。

然后,将提取得到的蛋白质样品进行电泳分离,通常使用聚丙烯酰胺凝胶电泳(SDS-PAGE)。

2. 转移:将分离后的蛋白质通过电泳转移到聚乙烯膜(PVDF)或硝酸纤维素膜上,这样可以使蛋白质固定在膜上,方便后续的检测。

3. 阻断与抗体探针:在转移的蛋白质膜上进行阻断处理,防止非特异性结合和减少背景信号。

然后,通过与目标蛋白质有特异性结合的一抗探针进行孵育,使其与目标蛋白质特异性结合。

4. 二抗与信号发生物:加入与一抗来源物种不同的二抗,二抗具有与一抗结合的能力。

通常,二抗会标记着某种信号发生物,如辣根过氧化物酶(HRP)或碱性磷酸酶(AP),这些信号发生物能够发出具体的发光信号。

5. 显示与分析:通过染色剂与特定的底物反应,使目标蛋白质发出可见的光信号,然后使用成像系统记录光信号。

最后,使用分析软件定量分析蛋白质带的强度。

二、WB实验的步骤根据上述的原理,WB实验的具体步骤如下:1. 细胞裂解:将待检测的细胞或组织进行细胞裂解,使用细胞裂解液溶解细胞膜,并释放目标蛋白质。

2. SDS-PAGE电泳:将提取的蛋白质样品注入电泳胶槽中,通过应用电场,根据蛋白质的大小和电荷分离蛋白质。

3. 蛋白质转移:将分离的蛋白质转移到膜上,通常使用温和的电压和适当的时间进行转移。

4. 阻断与孵育:在转移的膜上进行阻断处理,再用一抗孵育膜,使其与目标蛋白质结合。

5. 二抗与信号发生物:加入与一抗来源物种不同的二抗,再加入信号发生物,使目标蛋白质产生光信号。

生化实验原理细胞传代:细胞培养是将活细胞(尤其是分散的细胞)在体外进行培养的一种方法。

细胞是组织构成的基本单位,细胞培养技术是研究活细胞结构及生物学功能的良好方法,同时也是研究基因表达调控和分子生物学必不可少的研究手段,随着细胞培养技术的承受和兴起,其在基础医学和临床医学领域得到广泛认可和重视,在对细胞形态学、细胞生物学和细胞遗传学以及病毒学、免疫学、组织学、血液学、肿瘤学等方面的研究中,细胞培养技术发挥着不可替代的作用。

质粒转化:质粒是一种染色体外的、具有自主复制能力的、共价闭合环状超螺旋结构的小型DNA分子。

转化(transformation)是将质粒DNA导入另一细菌体内,使受体细菌获得新的遗传性状(如药物抗性)的一种方法。

其原理是细菌处于0℃,CaCl2低渗溶液中,大肠杆菌细胞膨胀成球形。

转化混合物中的DNA形成抗DNA酶的羟基-钙磷酸复合物黏附于细胞表面,经42℃短时间热激和冷却处理,促进细菌吸收DNA复合物,在丰富培养基上生长数小时后,球状细胞复原并分裂增殖。

进入细菌的DNA分子通过复制、表达,实现遗传信息的转移,使受体细菌表现新的遗传性状。

将转化后的细菌在含有相应抗生素的培养基中生长,并根据蓝白斑筛选原理,筛选出转化子(transformant),即带有外源DNA分子的大肠杆菌。

通过培养大肠杆菌,使质粒得到大量扩增。

去内毒素质粒提取:外毒素和内毒素是细菌产生的两大类毒素物质。

外毒素是病原菌在代谢过程中分泌到菌体外的物质。

外毒素的化学成分是蛋白质,毒性极不稳定,对热和某些化学物质敏感,容易受到破坏。

用3~4%的甲醛溶液处理,其毒性完全消失。

外毒素的抗原性较强,能刺激机体产生毒素。

内毒素是革兰氏阴性菌细胞壁的组成成分,是磷脂-多糖-蛋白质(phospholid-polysaccharide-protein)复合物,主要成分是脂多糖(lipopolysaccharide, lps)。

细菌在生活时不能释放出来,当细菌死亡而溶解或用人工的方法破坏菌体时才释放出来,因而称为内毒素。

生物化学实验报告一、实验目的本实验的目的是通过比较原淀粉、糖粉、滑石粉及无机盐等对酶水解作用的影响,了解和掌握酶的底物特异性、温度敏感性及pH敏感性。

二、实验原理酶是一类具有催化功能的特殊蛋白质,可以在生物体内加速对物质的转化过程。

酶的活性受到多种因素的影响,如底物特异性、温度、pH值等。

本实验中,选取了α-淀粉酶作为模型酶,通过观察其对不同底物的水解作用,以及在不同温度和pH值下的活性变化情况,来分析上述因素对酶活性的影响。

三、实验步骤1. 准备四个试管,分别加入原淀粉溶液、糖粉溶液、滑石粉溶液及无机盐溶液。

2. 在每个试管中加入适量的α-淀粉酶溶液,混匀后放置于恒温水浴中反应一段时间。

3. 分别取出各试管,加入碘液进行显色反应,观察溶液颜色的变化,并记录结果。

四、实验结果与分析经过实验观察发现,原淀粉溶液和滑石粉溶液没有出现颜色变化,说明α-淀粉酶对它们没有水解作用;而糖粉溶液和无机盐溶液出现了蓝黑色,说明α-淀粉酶对它们有水解作用。

这说明α-淀粉酶对底物的水解具有一定的特异性。

此外,实验还发现α-淀粉酶的活性受到温度和pH值的影响。

在不同温度下,α-淀粉酶的活性变化情况如下:当温度较低时,酶的活性较低,水解作用较慢;当温度逐渐升高时,酶的活性逐渐增强,水解作用加快;当温度超过一定范围后,酶的活性开始下降,甚至完全失活。

这表明酶的活性受到温度的限制,存在一个较适宜的工作温度范围。

同样地,在不同pH值下,α-淀粉酶的活性也有所变化。

实验结果显示,当pH值在酶的最适范围内时,酶的活性最高,水解作用最强;当pH值偏离最适范围时,酶的活性下降,水解作用减弱。

这说明酶的活性也受到环境的静电作用的影响,存在一个较适宜的pH值范围。

五、实验总结通过本次实验,我们进一步了解了酶的特性和具体影响因素。

酶的底物特异性以及温度和pH值对酶活性的影响是使用酶进行实验和应用的重要参考因素。

此外,本实验还展示了酶与底物之间的相互作用和调控机制,在理解酶的功能和应用方面具有重要意义。

实验蛋白质的部分性质第一部分蛋白质的颜色反应一、实验目的:掌握鉴定蛋白质的原理和方法。

二.实验原理蛋白质分子中某种或某些集团可与显色剂作用,产生颜色。

不同的蛋白质由于所含的氨基酸不完全相同,颜色反应亦不完全相同。

颜色反应不是蛋白质的专一反应,一些非蛋白物质也可产生同样的颜色反应,因此不能根据颜色反应的结果来决定被测物是否为蛋白质。

另外,颜色反应也可作为一些常用蛋白质定量测定的依据。

三、实验仪器1、移液管1.0ml、10.0ml2、滴管3、试管4、电炉5、pH试纸6、水浴锅四、实验试剂1、卵清蛋白液:鸡蛋清用蒸馏水稀释10-20倍,3-4层纱布过滤,滤液放在冰箱里冷藏备用。

2、0.5%苯酚:1g苯酚加蒸馏水稀释至200ml。

3、Millon’s试剂:40g汞溶于60ml浓硝酸(水浴加温助溶)溶解后,冷却,加二倍体积的蒸馏水,混匀,取上清夜备用。

此试剂可长期保存。

4、尿素晶体5、1%CuSO4:1g CuSO4晶体溶于蒸馏水,稀释至100ml6、10%NaOH:10g NaOH溶于蒸馏水,稀释至100ml7、浓硝酸8、0.1%茚三酮溶液:0.1g茚三酮溶于95%的乙醇并稀释至100ml.9、冰醋酸10、浓硫酸五、实验步骤(一)米伦氏(Millon’s)反应原理:米伦试剂是硝酸、亚硝酸、硝酸汞、亚硝酸汞的混合物。

他能与苯酚及某些二羟基苯衍生物起颜色反应。

最初产生的有色物质可能为羟苯之亚硝基衍生物,经变位作用变成颜色更深的邻醌肟,最终得具有稳定红色的产物,此红色产物的结构尚不了解。

组成蛋白质的氨基酸中只有酪氨酸含苯酚集团,因此该反应为蛋白质中酪氨酸存在的依据。

操作及现象:1、取0.5%苯酚溶液1ml于试管中,加米伦试剂约0.5ml,小心加热,溶液即出现玫瑰红色。

玫瑰红色2、取2ml蛋白液,加Millon’s试剂0.5ml,出现白色的蛋白质沉淀(因试剂含汞盐及硝酸之故),小心加热,凝固的蛋白质出现红色。

凝固蛋白出现红色(二)双缩脲反应原理:尿素被加热,则两分子的尿素放出一分子氨而形成双缩脲。

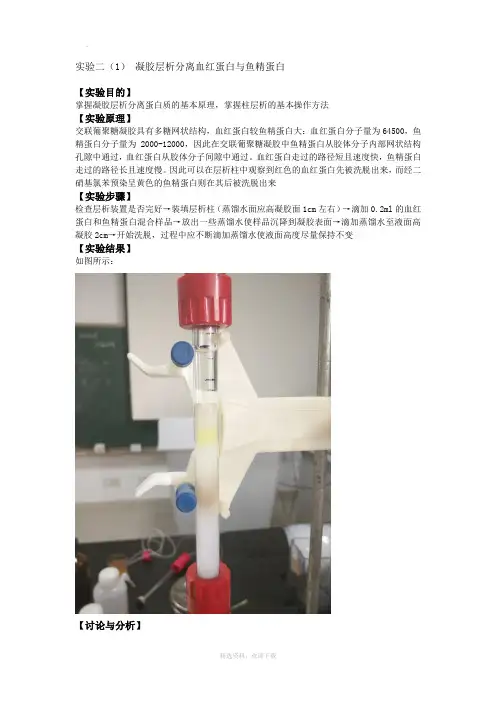

实验二(1)凝胶层析分离血红蛋白与鱼精蛋白【实验目的】掌握凝胶层析分离蛋白质的基本原理,掌握柱层析的基本操作方法【实验原理】交联葡聚糖凝胶具有多糖网状结构,血红蛋白较鱼精蛋白大:血红蛋白分子量为64500,鱼精蛋白分子量为2000-12000,因此在交联葡聚糖凝胶中鱼精蛋白从胶体分子内部网状结构孔隙中通过,血红蛋白从胶体分子间隙中通过。

血红蛋白走过的路径短且速度快,鱼精蛋白走过的路径长且速度慢。

因此可以在层析柱中观察到红色的血红蛋白先被洗脱出来,而经二硝基氯苯预染呈黄色的鱼精蛋白则在其后被洗脱出来【实验步骤】检查层析装置是否完好→装填层析柱(蒸馏水面应高凝胶面1cm左右)→滴加0.2ml的血红蛋白和鱼精蛋白混合样品→放出一些蒸馏水使样品沉降到凝胶表面→滴加蒸馏水至液面高凝胶2cm→开始洗脱,过程中应不断滴加蒸馏水使液面高度尽量保持不变【实验结果】如图所示:【讨论与分析】1.凝胶层析柱装填时应避免出现气泡,因为气泡会导致血红蛋白的洗脱路径变窄,以至于血红蛋白洗脱速率减慢,从而导致血红蛋白和鱼精蛋白分离不充分;2.为避免凝胶柱装填时出现分层现象,可在再次加入凝胶前轻轻吹打沉淀好的凝胶表面,然后再慢慢补加凝胶。

实验二(2)离子交换层析分离混合氨基酸【实验目的】掌握离子交换层析的基本原理,了解分离混合氨基酸的基本方法【实验原理】天冬氨酸的等电点是2.97,赖氨酸等电点为9.74。

所以先用pH4.2的柠檬酸洗脱时天冬氨酸带负电被洗脱出来,而赖氨酸带正电吸附在阳离子交换树脂上;然后用pH13的NaOH洗脱时赖氨酸带负电,此时之前被吸附在阳离子交换树脂上的赖氨酸就会脱落而被洗脱出来了。

【实验步骤】检查层析装置是否完好→装填层析柱并用柠檬酸洗涤几次阳离子交换凝胶(流动相面始终应高出凝胶面1cm左右)→滴加0.2ml的混合氨基酸样品→放出一些液体使样品沉降到凝胶表面(使流动相液面高出凝胶面0.5cm即可)→滴加柠檬酸至液面高凝胶2cm→开始洗脱并用标记好的试管依次采集7管洗脱液各2ml(过程中不断滴加柠檬酸使液面高度尽量保持不变)→换用NaOH洗脱,同样也采集7管洗脱液各2ml→往洗脱液收集管中分别加入pH为5的乙酸缓冲液和茚三酮溶液各0.5ml→沸水浴10min→570nm测吸光值→绘制层析图并计算分离度【实验结果】时间(试管编号) 1 2 3 4 5 6 7 吸光度A 0.000 0.004 0.695 0.295 0.044 0.014 0.030 时间(试管编号)8 9 10 11 12 13 14 吸光度A -0.003 0.008 0.037 3.010 0.222 0.020 0.039【讨论与分析】由层析图可得Rs=98.4%【讨论与分析】天冬氨酸与赖氨酸洗脱液的吸光度差距较大的原因可能有哪些?答:1.样品取自上清液,氨基酸没有混合均匀,导致洗脱液中氨基酸含量差异较大;2.茚三酮与氨基酸的呈色反应的结果与氨基酸的种类及pH值有关,洗脱液pH值不同,导致茚三酮呈色反应出现了不同的染色结果因而导致了吸光度的差异。

生物化学实验报告姓名:专业:院系:学号:实验一蛋白质分子量测定------凝胶层析法一、实验原理凝胶层析法是利用凝胶把分子大小不同的物质分开的一种方法,又叫做分子筛层析法,排阻层析法。

凝胶本身是一种分子筛,它可以把分子按大小不同进行分离,如同过筛可以把大颗粒与小颗粒分开一样。

但这种“过筛”与普通的过筛不一样。

将凝胶颗粒放在适宜溶剂中浸泡,使其充分戏液膨胀,然后装入层析柱中,加入欲分离的混合物后,再以同一溶剂洗脱,在洗脱过程中,大分子不能进入凝胶内部而沿凝胶颗粒间的缝隙最先流出柱外,而小分子可以进入凝胶内部,流速缓慢,以致最后流出柱外,从而使样品中分子大小不同的物质得到分离。

凝胶是由胶体溶液凝结而成的固体物质,无论是天然凝胶还是人工凝胶,它们的内部都具有很微细的多孔网状结构。

凝胶层析法常用的天然凝胶是琼脂糖凝胶,人工合成的凝胶是聚丙烯酰胺凝胶和葡聚糖凝胶,后者的商品名为Sephadex型的各种交联葡聚糖凝胶,它具有不同孔隙度的立体网状结构的凝胶,不溶于水。

这种聚合物的立体网状结构,其孔隙大小与被分离物质分子的大小有相应的数量级。

在凝胶充分溶胀后,交联度高的,孔隙小,只有相应的小分子可以通过,适于分离小分子物质。

相反,交联度低得孔隙大,适于分离大分子物质。

利用这种性质可分离不同分子量的物质。

以下进一步来说明凝胶层析的原理。

将凝胶装载柱后,柱床总体积称为“总体积”,以Vt表示。

实质上Vt是由Vo,Vi与Vg三部分组成,即Vt=Vi+Vg+Vo。

Vo称为“孔隙体积”或“外体积”又称“外水体积”,即存在于柱床内凝胶颗粒外面孔隙之间的水相体积,相应于一般层析柱法中内流动相体积;Vi为内体积,即凝胶颗粒内部所含水相的体积,Vg为凝胶本身的体积,因此Vt-Vo等于Vi+Vg。

洗脱体积与Vo及Vi之间的关系可用下式表示:Ve=Vo+KdVi式中Ve为洗脱体积,自加入样品时算起,到组分最大浓度(峰)出现时所流出的体积;Kd为样品组分在二相间的分配系数,也可以说Kd是分子量不同的溶质在凝胶内部和外部的分配系数。

一、实验目的1. 熟悉生物化学实验的基本操作流程。

2. 掌握常见生物化学实验方法及原理。

3. 培养严谨的科学态度和实验技能。

二、实验原理本实验主要涉及以下原理:1. 酸碱滴定法:利用酸碱指示剂的颜色变化来判断滴定终点,通过计算反应物的摩尔比来确定待测溶液的浓度。

2. 紫外-可见光谱法:通过测量待测物质在特定波长下的吸光度,根据比尔定律计算其浓度。

3. 酶活性测定:通过检测酶催化反应的速率来评估酶的活性。

三、实验器材与试剂1. 器材:酸式滴定管、碱式滴定管、锥形瓶、移液管、移液器、试管、紫外-可见分光光度计、恒温水浴锅、天平等。

2. 试剂:0.1mol/L盐酸溶液、0.1mol/L氢氧化钠溶液、酚酞指示剂、甲基橙指示剂、葡萄糖标准溶液、淀粉溶液、过氧化氢溶液、酶制剂等。

四、实验步骤1. 酸碱滴定法测定氢氧化钠溶液浓度- 准备好0.1mol/L盐酸溶液、酚酞指示剂。

- 用碱式滴定管准确吸取一定体积的氢氧化钠溶液于锥形瓶中。

- 加入适量的酚酞指示剂,观察溶液颜色变化。

- 用酸式滴定管逐滴加入盐酸溶液,直至溶液颜色由粉红色变为无色,记录滴定终点。

- 根据消耗的盐酸体积计算氢氧化钠溶液的浓度。

2. 紫外-可见光谱法测定葡萄糖浓度- 准备好葡萄糖标准溶液、淀粉溶液、过氧化氢溶液。

- 将一定量的淀粉溶液与过氧化氢溶液混合,置于紫外-可见分光光度计中,测定吸光度。

- 将一定量的葡萄糖标准溶液与过氧化氢溶液混合,置于紫外-可见分光光度计中,测定吸光度。

- 根据比尔定律计算葡萄糖的浓度。

3. 酶活性测定- 准备好酶制剂、底物溶液、缓冲溶液。

- 将底物溶液与酶制剂混合,置于恒温水浴锅中。

- 定时取样,测定酶催化反应的速率。

- 根据反应速率计算酶的活性。

五、实验结果与分析1. 酸碱滴定法测定氢氧化钠溶液浓度- 消耗的盐酸体积为V1 mL,计算氢氧化钠溶液的浓度为C1 mol/L。

2. 紫外-可见光谱法测定葡萄糖浓度- 根据比尔定律,计算葡萄糖的浓度为C2 mol/L。

实验报告生物化学实验的步骤与结果分析实验报告:生物化学实验的步骤与结果分析摘要:本实验旨在通过一系列的生物化学实验,探究生物分子的结构和功能,以及相关的实验技术和分析方法。

本文将详细描述实验步骤,并对实验结果进行分析和讨论。

1. 引言在生物化学研究中,实验是获取数据和验证假设的关键步骤。

生物化学实验技术的不断发展为我们提供了更多分析和检测生物分子的方法。

本实验将通过几种常用的实验方法,展示生物化学的一些基础概念和技术。

2. 实验步骤2.1 实验前准备在进行任何实验之前,必须进行实验前的准备工作。

这包括准备实验所需的试剂、设备和相关文献资料的阅读。

此外,还需要确保实验环境的安全性和实验操作的准确性。

2.2 样品准备在开始实验的每个步骤之前,需要准备样品。

样品可以是细胞、组织、酶或特定的生物分子。

样品的准备可能涉及到以前的处理步骤,如培养细胞、分离蛋白质或提取核酸。

2.3 实验操作根据实验目的和方法,进行相应的实验操作。

这可能包括光谱分析、酶反应、DNA测序、蛋白质分离和纯化等实验。

在每个操作步骤中,需要严格按照实验方案进行操作,确保实验结果的准确性和可重复性。

2.4 数据收集在实验过程中,及时记录实验参数和数据。

这包括实验条件、试剂用量、实验时间和实验结果等。

准确和详细的数据记录对于后续的数据分析和结果解释非常重要。

3. 实验结果分析3.1 数据处理和统计对实验数据进行处理和统计分析,可以获得更可靠的结果。

这可能包括平均值、标准差、方差和回归分析等统计指标和方法。

数据处理和统计分析可以帮助我们理解实验结果的可靠性和显著性。

3.2 结果解释与讨论根据实验结果,进行结果的解释与讨论。

解释实验结果时需要参考背景资料和相关文献,分析结果的原因和机制。

同时,比较实验结果与预期结果,讨论实验结果的合理性和一致性。

3.3 错误分析与改进在结果解释与讨论的过程中,应该考虑实验结果可能存在的误差和偏差。

对实验中发现的错误和偏差进行分析,并提出改进实验的建议。

生物化学常考实验设计题酶的表达情况

摘要:

1.实验目的

2.实验原理

3.实验材料

4.实验步骤

5.实验结果分析

6.实验结论

正文:

一、实验目的

本实验旨在通过检测酶的表达情况,探究生物化学中酶的重要性,并提高学生的实验设计能力。

二、实验原理

酶是一种生物催化剂,能够加速生物体内的化学反应。

本实验通过检测酶的表达情况,了解酶在生物体内的作用。

三、实验材料

1.实验试剂:酶标抗体、抗原、酶底物、显色剂等。

2.实验仪器:酶标仪、离心机、显微镜等。

3.实验样本:细胞提取液、血清等。

四、实验步骤

1.提取细胞或血清样本中的酶。

2.将提取的酶进行定量检测。

3.使用酶标抗体进行酶的免疫标记。

4.通过酶标仪检测标记酶的表达情况。

5.对检测结果进行统计分析。

五、实验结果分析

通过实验数据的统计分析,得出酶在不同条件下的表达情况,从而了解酶在生物体内的作用和重要性。

六、实验结论

通过对酶的表达情况的研究,可以得出酶在生物体内的重要作用,并为进一步研究提供实验依据。

王宪泽生物化学实验技术原理和方法一、引言生物化学实验技术是生物化学研究中不可或缺的工具,它通过对生物分子的分离、纯化和定量等步骤,揭示了生物分子的结构和功能,为生物化学研究提供了重要的实验依据。

本文将介绍王宪泽生物化学实验技术的原理和方法,包括生物分子的提取与纯化、酶活性的测定以及分子生物学技术的应用等方面。

二、生物分子的提取与纯化在生物化学实验中,首先需要从生物样品中提取目标分子,如蛋白质、核酸等。

提取方法根据目标分子的特性和样品的属性选择不同的方法。

常用的提取方法包括破碎法、溶解法和离心法等。

其中,破碎法通过机械力或化学方法破坏细胞结构,释放目标分子;溶解法则利用溶剂将目标分子从细胞中溶解出来;离心法则通过离心过程将目标分子从细胞碎片中分离出来。

提取得到的混合物需要进一步纯化,常用的纯化方法有柱层析、凝胶电泳和过滤等。

这些方法可以根据分子的大小、电荷和亲和性等特性进行选择,以获得纯度较高的目标分子。

三、酶活性的测定酶是生物体内的重要催化剂,其活性的测定对于研究酶的功能和特性具有重要意义。

常用的酶活性测定方法有比色法、荧光法和放射性测定法等。

比色法通过测量产生的色素在可见光谱范围内的吸光度变化来确定酶活性;荧光法则利用酶催化产生的荧光信号来测定酶活性;放射性测定法则利用放射性同位素标记底物,在酶催化下测定底物的放射性变化来确定酶活性。

这些方法可以根据酶的底物和产物的特性进行选择,以获得准确的酶活性测定结果。

四、分子生物学技术的应用分子生物学技术在生物化学研究中起着重要的作用,它通过对生物分子的DNA、RNA和蛋白质等进行分析,揭示了生物分子的结构和功能。

常用的分子生物学技术包括PCR、DNA测序和蛋白质质谱等。

PCR是一种重要的DNA扩增技术,可以在体外大量复制DNA片段;DNA测序则可以确定DNA序列,揭示基因的组成和功能;蛋白质质谱则可以鉴定蛋白质的序列和修饰,分析蛋白质的结构和功能。

这些技术的应用为生物化学研究提供了强有力的工具,推动了生物化学领域的发展。

一、实验目的1. 掌握基础生物化学实验的基本操作技能。

2. 了解生物大分子的性质和结构。

3. 培养严谨的科学态度和实验习惯。

二、实验原理生物大分子是生物体内重要的组成部分,主要包括蛋白质、核酸、多糖等。

本实验通过观察和比较不同生物大分子的性质和结构,加深对生物大分子的认识。

三、实验器材与试剂1. 器材:显微镜、离心机、电泳仪、紫外可见分光光度计、紫外灯、移液器、吸管、烧杯、试管等。

2. 试剂:蛋白质、核酸、多糖样品,生理盐水,染色剂,缓冲液等。

四、实验步骤1. 蛋白质鉴定实验(1)观察蛋白质样品的外观,记录颜色、形态等特征。

(2)用生理盐水制备蛋白质溶液,记录浓度。

(3)观察蛋白质溶液的透明度,记录是否出现浑浊现象。

(4)将蛋白质溶液滴加到试管中,加入染色剂,观察颜色变化。

2. 核酸鉴定实验(1)观察核酸样品的外观,记录颜色、形态等特征。

(2)用生理盐水制备核酸溶液,记录浓度。

(3)观察核酸溶液的透明度,记录是否出现浑浊现象。

(4)将核酸溶液滴加到试管中,加入染色剂,观察颜色变化。

3. 多糖鉴定实验(1)观察多糖样品的外观,记录颜色、形态等特征。

(2)用生理盐水制备多糖溶液,记录浓度。

(3)观察多糖溶液的透明度,记录是否出现浑浊现象。

(4)将多糖溶液滴加到试管中,加入染色剂,观察颜色变化。

4. 蛋白质、核酸、多糖分离实验(1)将蛋白质、核酸、多糖样品分别加入离心管中,加入适量缓冲液。

(2)用离心机进行离心,观察沉淀和上清液的颜色变化。

(3)用紫外可见分光光度计测定沉淀和上清液的吸光度,计算浓度。

五、实验结果与分析1. 蛋白质鉴定实验结果蛋白质样品呈现白色固体,加入染色剂后变为红色,说明蛋白质具有染色特性。

2. 核酸鉴定实验结果核酸样品呈现白色固体,加入染色剂后变为蓝色,说明核酸具有染色特性。

3. 多糖鉴定实验结果多糖样品呈现白色固体,加入染色剂后变为红色,说明多糖具有染色特性。

4. 蛋白质、核酸、多糖分离实验结果蛋白质、核酸、多糖在离心过程中分别沉淀和溶解,说明它们在溶液中的溶解度不同。