【新人教版】元素周期律课文分析3

- 格式:ppt

- 大小:3.50 MB

- 文档页数:53

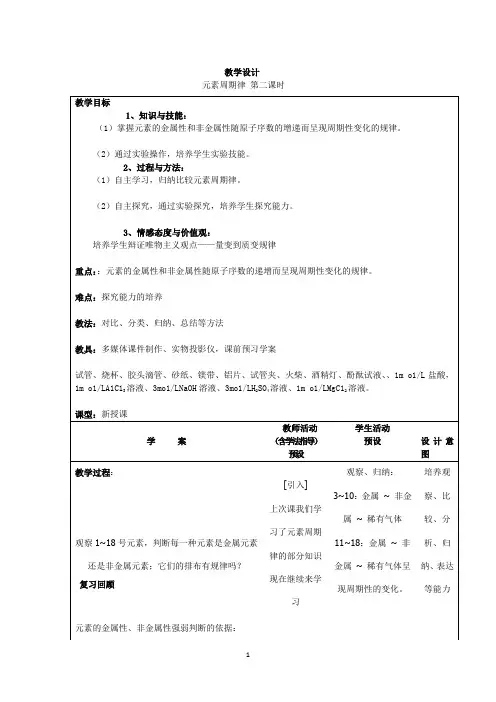

教学设计本节课内容属于化学基本理论,缺少直观的现象,显得比较枯燥。

作为高一学生,自主构建能力较低,而充分的准备与合作交流可弥补其不足。

所以,本节课采用问题启发式教学,以问题为引领,给予学生充分的时间进行思考、讨论和归纳。

为了突出教学重点,突破教学难点,达成教学目标,在前一课时已完成“原子结构”教学的基础上,本节课的教学程序主要由以下四个阶段组成:1.创设情境,引入新课本节课以元素的发现史为切入点,吸引学生兴趣的同时引发学生的思考:是否有更多元素未被发现?元素之间是否有其内在联系?再过渡到门捷列夫所发现的规律——元素周期律。

【设计意图】以化学史的知识创设课堂学习情境,将故事呈现给学生,能更好地激发学生的学习兴趣。

同时可以让学生们了解到通往真理的道路是曲折复杂的,是无数前辈为之奋斗的结果。

2.问题引领,自主探究,发现规律本阶段设计了四小段学生活动:①填写1—18号元素的元素符号以及它们的原子结构示意图。

(复习活动)②以元素的原子序数为横坐标、最外层电子数为纵坐标绘出折线图。

③以元素的原子序数为横坐标、原子半径为纵坐标绘出折线图。

④以元素的原子序数为横坐标、主要化合价为纵坐标绘出折线图。

指导学生分组讨论,将成果归纳与总结并鼓励学生发表自己观点,教师反馈评价再重新的概括,投影原子结构示意图、原子最外层电子数随原子序数的变化图像、原子半径随原子序数的变化图像、主要化合价随原子序数的变化图像。

要求学生根据绘图结果讨论了三个问题,依次解决:①随着原子序数的递增,元素原子的核外电子排布呈现什么规律性变化?②随着原子序数的递增,元素的原子半径呈现什么规律性变化?为何会出现这样的规律?③随着原子序数的递增,元素的主要化合价呈现什么规律性变化?为何会出现这样的规律?【设计意图】以问题为引领,充分调动起学生探究学习的欲望。

通过绘制图像的方法,对大量数据、事实进行分析,提高学生的归纳总结能力、自主建构能力。

通过广泛而深入地讨论,增强学生的合作交流意识,增强学生完成任务后的成就感和荣誉感。

第3课时三维目标知识与技能1.掌握元素周期表和元素周期律的应用;2.了解周期表中金属元素、非金属元素分区;3.掌握元素化合价与元素在周期表中位置的关系。

过程与方法1.归纳、比较。

通过对前面所学知识的归纳比较,掌握“位、构、性”的关系;2.自主学习。

引导自主探究,分析化合价与元素在周期表中位置的关系。

情感、态度与价值观培养学生辩证唯物主义观点,培养学生科学创新品质,培养学生理论联系实际的能力。

要点提示教学重点:周期表、周期律的应用。

教学难点:“位、构、性”的推导。

教具准备:多媒体、实物投影仪。

教学过程导入新课[师] 同学们,讲课之前,我先给大家讲一个成语故事,这个成语叫“屠龙之技”。

从前,有一个人想出门学艺,一老者问他“你想学习一门什么技术呢?”“杀龙!”这个人答道。

“什么?杀龙技术?”老者吃惊地问。

“是啊,杀猪、杀牛都是小技术,我要学一门高深的技术:杀龙。

这样,我就能发大财了。

”“你不会发财的,因为,你想学习的是一门徒有虚名的无用的技术。

你想,就算你学好了,哪有这么多龙供你屠杀?”[师] 听完了这个成语故事,大家受到什么启发?[生1] 我感觉我们学习知识要实事求是,不能盲目求大、求全……[生2] 给我的启发是,学习知识要注意它的实用性。

[生3] 理论知识要能与实践相联系,要能对实践有指导、推动作用……[师] 说得有理,任何知识都要能为我们的生产、生活所服务,即要注重它的应用。

推进新课元素周期律、元素周期表是一种重要的结构理论,它的重要性体现在什么地方呢?这就是我们这节课要学习的内容。

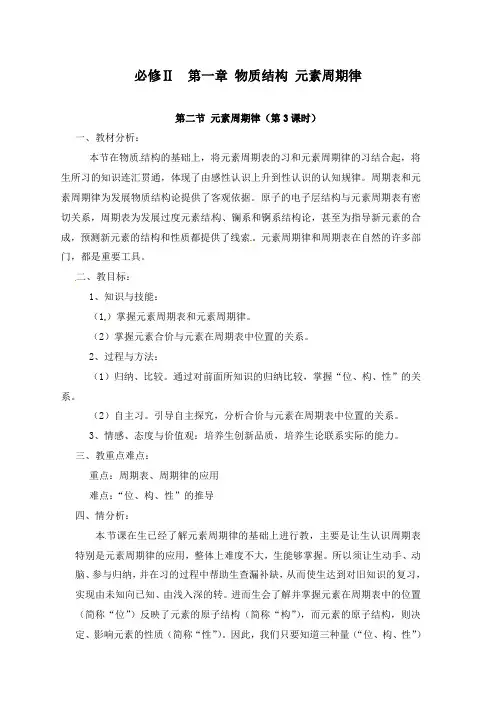

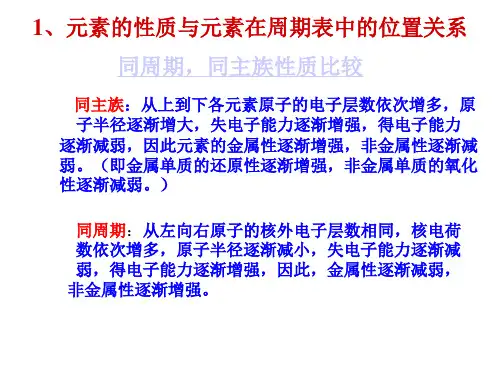

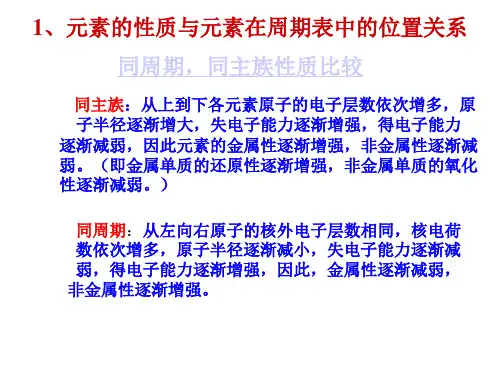

板书:三、元素周期表和元素周期律的应用[师] 元素在周期表中的位置(简称“位”)反映了元素的原子结构(简称“构”),而元素的原子结构则决定、影响着元素的性质(简称“性”)。

因此,我们只要知道三种量(“位、构、性”)中的一种,即可推出另外两种量。

[师] 请同学们打开周期表观察:用绿色、淡绿色表示的元素分别是哪些元素?如果沿着硼(B)、铝(Al);硅(Si)、锗(Ge);砷(As)、锑(Sb);碲(Te)、钋(Po)画一折线,则位于折线左侧的是什么元素?折线右侧的又是什么元素?[生] 认真观察周期表,讨论。

《元素周期律》教学设计一、教学三维目标知识与技能:(1)以1-20号元素(稀有气体元素除外)为例,结合有关数据和实验事实,认识原子结构和元素性质的周期性变化规律。

(2)根据元素周期表,以1-18号元素为例,让学生自主得出元素原子核外排布、原子半径、化合价随原子序数的递增呈现周期性变化规律。

以第三周期元素为例,认识同周期元素变化规律,构建元素周期律。

过程与方法:(1)归纳法、作图法、数据分析法。

加深对数据分析、证据推理、实验探究等科学方法的认识,落实化学学科核心素养。

(2)构建“结构决定性质”模型,基于“位置-结构-性质-用途”认识物质世界。

情感、态度与价值观:培养学生善于归纳、勤于思考、勇于探究的科学品质,提高学生科学探究和创新意识。

二、学科核心素养宏观辨识与微观探析:从微观上理解元素周期律的形成原因是原子核外电子排布的周期性变化的结果。

明确宏观上的元素性质(包括原子半径、化合价、金属性和非金属性)与微观上的原子核外电子排布之间的关系,理解结构决定性质,性质反映结构的基本规律。

证据推理与模型认知:建立元素原子半径、化合价、金属性和非金属性变化的微观模型,理解根据该模型进行元素性质推理的科学思想。

科学精神与社会责任:学习元素周期律在化学研究中的具体应用,培养学生的科学精神,理解化学在社会发展中的重要作用。

二、教学重难点1、教学重点:①利用“数据分析—预测规律—实验验证—得出结论—构建模型—学以致用”解决化学问题的方法的形成过程。

②元素周期律的含义和实质。

2、教学难点:元素周期律的含义和实质;元素性质和原子结构的关系,“结构决定性质”解题模型的延伸理解和应用。

三、教学方法和策略数据分析、证据推理、实验探究、模型认知。

通过对不同周期原子的真实数据,进行归纳和“大数据”分析,通过证据推理,进行规律预测,得出元素周期性变化的规律;通过实验验证预测结果,基于实验数据论证元素金属性和非金属性的周期性变化,从微观到宏观,完善元素周期律;引导学生从微观原子结构角度分析解释元素周期律,引导学生构建解决问题的模型,形成“结构决定性质”的观念,落实宏观辨识与微观探析核心素养。

必修Ⅱ第一章物质结构元素周期律第二节元素周期律(第3课时)一、教材分析:本节在物质结构的基础上,将元素周期表的习和元素周期律的习结合起,将生所习的知识连汇贯通,体现了由感性认识上升到性认识的认知规律。

周期表和元素周期律为发展物质结构论提供了客观依据。

原子的电子层结构与元素周期表有密切关系,周期表为发展过度元素结构、镧系和锕系结构论,甚至为指导新元素的合成,预测新元素的结构和性质都提供了线索。

元素周期律和周期表在自然的许多部门,都是重要工具。

二、教目标:1、知识与技能:(1)掌握元素周期表和元素周期律。

(2)掌握元素合价与元素在周期表中位置的关系。

2、过程与方法:(1)归纳、比较。

通过对前面所知识的归纳比较,掌握“位、构、性”的关系。

(2)自主习。

引导自主探究,分析合价与元素在周期表中位置的关系。

3、情感、态度与价值观:培养生创新品质,培养生论联系实际的能力。

三、教重点难点:重点:周期表、周期律的应用难点:“位、构、性”的推导四、情分析:本节课在生已经了解元素周期律的基础上进行教,主要是让生认识周期表特别是元素周期律的应用,整体上难度不大,生能够掌握。

所以须让生动手、动脑、参与归纳,并在习的过程中帮助生查漏补缺,从而使生达到对旧知识的复习,实现由未知向已知、由浅入深的转。

进而生会了解并掌握元素在周期表中的位置(简称“位”)反映了元素的原子结构(简称“构”),而元素的原子结构,则决定、影响元素的性质(简称“性”)。

因此,我们只要知道三种量(“位、构、性”)中的一种,即可推出另外2种量。

五、教方法:启发——归纳——应用六、课前准备:多媒体、实物投影仪七、课时安排:1课时八、教过程(一)检查预习,了解生对已有知识的掌握程度及存在的困惑。

(二)情景导入,展示目标[新课导入]元素周期律、元素周期表是一种重要的结构论,它的重要性体现在什么地方呢?这就是我们这节课要习的内容。

[板书]三、元素周期表和元素周期律的应用。

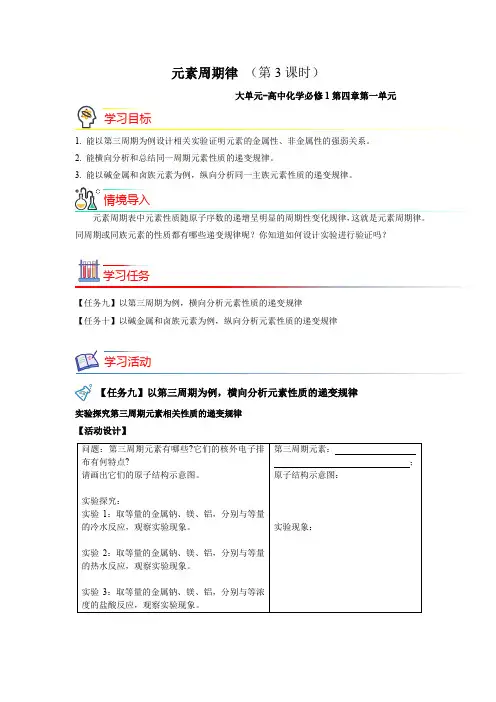

元素周期律(第3课时)大单元-高中化学必修1第四章第一单元1. 能以第三周期为例设计相关实验证明元素的金属性、非金属性的强弱关系。

2. 能横向分析和总结同一周期元素性质的递变规律。

3. 能以碱金属和卤族元素为例,纵向分析同一主族元素性质的递变规律。

元素周期表中元素性质随原子序数的递增呈明显的周期性变化规律,这就是元素周期律。

同周期或同族元素的性质都有哪些递变规律呢?你知道如何设计实验进行验证吗?【任务九】以第三周期为例,横向分析元素性质的递变规律【任务十】以碱金属和卤族元素为例,纵向分析元素性质的递变规律【任务九】以第三周期为例,横向分析元素性质的递变规律实验探究第三周期元素相关性质的递变规律【活动设计】问题:第三周期元素有哪些?它们的核外电子排布有何特点?请画出它们的原子结构示意图。

实验探究:实验1:取等量的金属钠、镁、铝,分别与等量的冷水反应,观察实验现象。

实验2:取等量的金属钠、镁、铝,分别与等量的热水反应,观察实验现象。

实验3:取等量的金属钠、镁、铝,分别与等浓度的盐酸反应,观察实验现象。

第三周期元素:;原子结构示意图:实验现象:学习目标情境导入学习任务学习活动实验4:氯、硫、磷、硅分别在不同条件下与氢气反应,判断反应的难易程度。

实验5:设计实验,分别加热HCl、H2S、PH3、SiH4,比较其稳定性。

非金属递变规律:总结归纳:从11~17号元素性质的变化中得出如下结论:【设计意图】在完成任务7和任务8的基础上,通过相关实验的探究,宏观辨识同一周期元素之间性质的递变规律,并从结构上进行微观探析,了解其本质原因。

重点发展学生的“宏观辨识与微观探析”和“实验探究与创新意识”的核心素养水平。

【任务十】以碱金属和卤族元素为例,纵向分析元素性质的递变规律1. 实验探究碱金属元素性质的相似性与递变性【活动设计】问题1:碱金属原子结构有何异同?问题2:物质的性质主要取决于原子的最外层电子数,从碱金属原子的结构推测其化学性质如何?是否完全相同?实验探究:实验1:分别取一小块钠和一小块钾,放在石棉网上加热,观察实验现象。

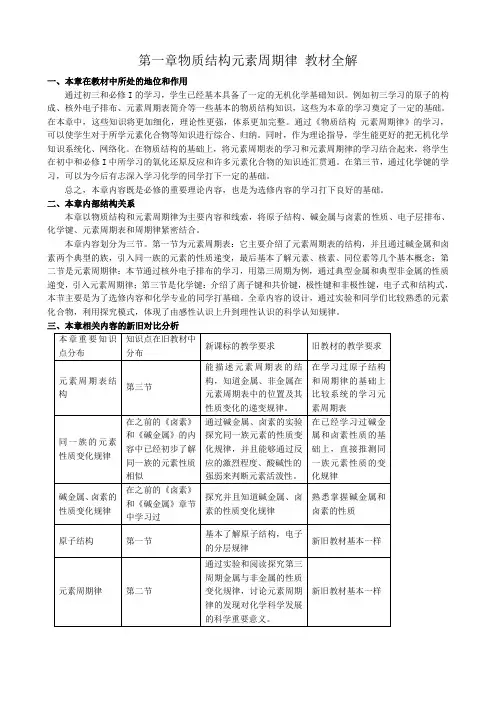

第一章物质结构元素周期律教材全解一、本章在教材中所处的地位和作用通过初三和必修I的学习,学生已经基本具备了一定的无机化学基础知识。

例如初三学习的原子的构成、核外电子排布、元素周期表简介等一些基本的物质结构知识,这些为本章的学习奠定了一定的基础。

在本章中,这些知识将更加细化,理论性更强,体系更加完整。

通过《物质结构元素周期律》的学习,可以使学生对于所学元素化合物等知识进行综合、归纳。

同时,作为理论指导,学生能更好的把无机化学知识系统化、网络化。

在物质结构的基础上,将元素周期表的学习和元素周期律的学习结合起来,将学生在初中和必修I中所学习的氧化还原反应和许多元素化合物的知识连汇贯通。

在第三节,通过化学键的学习,可以为今后有志深入学习化学的同学打下一定的基础。

总之,本章内容既是必修的重要理论内容,也是为选修内容的学习打下良好的基础。

二、本章内部结构关系本章以物质结构和元素周期律为主要内容和线索,将原子结构、碱金属与卤素的性质、电子层排布、化学键、元素周期表和周期律紧密结合。

本章内容划分为三节。

第一节为元素周期表:它主要介绍了元素周期表的结构,并且通过碱金属和卤素两个典型的族,引入同一族的元素的性质递变,最后基本了解元素、核素、同位素等几个基本概念;第二节是元素周期律:本节通过核外电子排布的学习,用第三周期为例,通过典型金属和典型非金属的性质递变,引入元素周期律;第三节是化学键:介绍了离子键和共价键,极性键和非极性键,电子式和结构式,本节主要是为了选修内容和化学专业的同学打基础。

全章内容的设计,通过实验和同学们比较熟悉的元素化合物,利用探究模式,体现了由感性认识上升到理性认识的科学认知规律。

三、本章相关内容的新旧对比分析四、本章课时安排及教学重难点第一节第一课时:“元素周期表”重点:元素周期表的结构难点:原子结构与元素周期表的位置相互推断第二课时:“元素的性质与原子结构”重点:元素的性质与原子结构的关系;碱金属、卤素的原子结构与性质的关系难点:金属族的性质递变和非金属族的性质递变规律的判断;金属活泼性强弱的判断规律第三课时:“核素同位素”重点:核素、同位素的概念理解难点:核素、同位素、元素、原子的概念区分与联系第四课时:“原子核外电子的排布”重点:原子核外电子的排布难点:原子核外电子的排布规律第五课时:“元素周期律”重点:同一周期元素的金属性和非金属性的变化规律难点:同一周期元素的金属性和非金属性的变化规律;元素非金属性强弱判断规律第六课时:“元素周期表和元素周期律的应用”重点:元素周期表和元素周期律的综合应用难点:元素的位、构、性三者之间的关系的应用第七课时:“离子键和离子化合物”重点:离子键和离子化合物的概念理解;电子式的书写难点:离子键的概念理解;电子式的书写第八课时:“共价键和共价化合物”重点:共价键和共价化合物的概念理解;化学反应的的本质理解难点:共用电子对的理解;极性键和非极性键的理解;被破坏的化学键类型判断第九、十课时:组织全章复习(包括单元练习题讲评)重点:元素周期表和周期律的综合应用;碱金属、卤素的性质;原子结构中各种微粒的相互计算难点:元素周期表和周期律的综合应用;原子结构中各种微粒的相互计算;化学键;核素同位素的概念理解五、本章每节课的教学流程及建议第一课时教学流程以门捷列夫发明元素周期表的故事引入→学生学习“原子序数=质子数=核电荷数=电子数”的应用范围→教师带领学生探究元素周期表的结构→学生自主探究元素周期表的应用→教师综合原子结构和元素周期表给学生学案练习。

教学设计元素周期律第二课时课后练习精编1.关于元素周期律和元素周期表的下列说法,正确的是( )A.目前发现的所有元素占据了周期表里全部位置,不可能再有新的元素被发现B.元素的性质随着原子序数的增加而呈周期性变化C.俄国化学家道尔顿为元素周期表的建立做出了巨大贡献D.同一主族的元素从上到下,金属性呈周期性变化2.下列关于元素周期律的叙述正确的是( )A.随着元素原子序数的递增,原子最外层电子数总是从1到8重复出现B.元素的性质随着原子序数的递增而呈周期性变化C.随着元素原子序数的递增,元素的最高正价从+1到+7,负价从-7到-1重复出现D.元素性质的周期性变化是指原子核外电子排布的周期性变化、原子半径的周期性变化及元素主要化合价的周期性变化3.下列物质的性质递变规律正确的是(双选)( )A.O、S、Na的原子半径依次增大B.LiOH、KOH、CsOH的碱性依次减弱C.H2CO3的酸性比H3BO3的酸性强D.Cl-、Br-、I-的还原性依次减弱4.已知硼位于元素周期表的第二周期第ⅢA族,推测硼的最高价含氧酸的化学式不可能是( ) A.H2BO4B.H3BO3C.HBO2D.H2B4O75.(2010·保定一中月考)某粒子用A Z R n+表示,下列关于该粒子的叙述中正确的是( )A.所含质子数=A-n B.所含中子数=A-ZC.所含电子数=A+n D.所含质子数=A+Z6.以下关于元素金属性、非金属性的说法中,正确的是( )A.F2和NaCl溶液的反应可证明氟的非金属性强于氯B.H2SO3的酸性强于H2CO3,则非金属性:S>CC.1 mol Al在反应中失去3 mol电子,而1 mol Na只失去1 mol电子,这说明金属性:Al>Na D.非金属性最强的元素是氟,表现在化合价上是氟无正价7.(2009·海南化学)同一短周期的元素W、X、Y、Z的原子序数依次增加,下列叙述正确的是( ) A.单质的化学活泼性:W<X<Y<ZB.原子最外层电子数:W<X<Y<ZC.单质的氧化能力:W<X<Y<ZD.元素的最高化合价:W<X<Y<Z8.下列各项比较错误的是( )A.微粒半径:r(Na+)>r(Mg2+)>r(Al3+)B.酸性强弱:HClO4>H2SO4>H3PO4C.稳定性:HF>H2O>H2SD.碱性强弱:Ge(OH)4>Sn(OH)4>Pb(OH)49.(2009·四川卷改编)X、Y、Z、M是元素周期表中前20号元素,其原子序数依次增大,且X、Y、Z相邻。